第三透明性

2021-01-13盐崎太伸

盐崎太伸

东京工业大学

高晏如GAO Yanru/ 译

进入2010年代后半以来,由于东京奥运会的再次举办,日本的新建设得到了强力推进。建筑作为一种事物被关注的同时,两种截然相反的观点同时存在着:关联的观点,探索网络的观点与切断的观点,探索物体的观点。在对这两个近年来被频繁讨论的观点稍作讨论后,本文提出“重叠”的概念,并基于当代的透明性,以及建筑与结构之间的关系展开讨论。

虽然介绍观点前做了一些哲学上的研究,但本文的目的并非要进行一次周密的哲学探讨(对我来说原本也不可能),只是在对当代建筑进行思考的基础上,将可以作为参考的部分截取援引,并预先了解这些合理的解释。虽然受到筱原一男生前话语上的勉励,但对于建筑师来说看书的时间并不多……

1 关联的观点

关联的观点,自2000年前后便逐渐进入视野。在日本,这一转变则发生在东日本大地震之后,人与人、物与物之间联系的薄弱格外明显地暴露了出来。我们同时也意识到,在这个产业化、工业化的世界中,生活已经被核电、先进医疗技术、高性能小型数码机器、矿物平衡的健康食品等未知的事物所包围,我们虽然不知道内部的构成,却仍然对其信任并使用着。但如今,我们已经开始寻求食品的生产流、医疗上的第二诊治意见,以及建筑中饰面材料、结构的可理解性和条理清晰的来源。这可以说是在柯林·罗关于现象性透明的讨论,以及20世纪90年代建筑图解所引发关于透明性的讨论之后,第三次关于透明性的讨论。笔者在2015年于互联网刊载的文章中也提到了第三透明性的发展历程,如今这篇文章再次发表,我在此对这一发展脉络重新进行简单的梳理。

2 第一透明性——物理与现象

柯林·罗关于“透明性”的文章将复杂的现代主义通过两个关键词进行梳理——物理透明性(Literal Transparency)与现象透明性(Phenomenon Transparency),并通过这对概念来解释格罗皮乌斯与勒·柯布西耶的建筑,从而对建筑史与现代主义进行探索并整理出清晰的线索。物理透明性是玻璃或水等物质所具有的视觉上的可穿透性,从字面上非常易于理解。建筑原本是由土与石堆积而成的内部阴暗的覆盖物,在近代科学技术的发展与钢、玻璃的推广下逐渐获得了轻盈的透明性,十七、十八世纪间,纸面理论所幻想的无限延续的建筑空间逐渐在真实的建筑中实现,但这些仍不能满足他们所追求的开放性。可以肯定的是,在流动的时间与空间中一定存在着与透明相关的概念,但这种开放性一直没有得到清晰的解释,直到吉迪恩提出时空概念,在与物理透明性构成对比的同时也扩充了这一词语:这种本来属于不同场所的部分在视觉上重叠并共有的情形,就是现象的透明性。从物理到现象,将两种关于透明性的探讨视作同一脉络下连续的探索而非并列的研究,使这一概念更易于理解。现在我将从物理透明性到现象透明性讨论范围的扩充称为从原初的透明性到第一透明性的升级。战后日本建筑所参照并探索的开放性,就是这两种透明性的融合。

3 迈向第二透明性——从白色立方体的黑箱到骨架

让我们快速概览柯林·罗以后日本建筑的状况。二十世纪六、七十年代,与辉煌的都市计划相比,实际的都市令人生厌,因此城市(建筑)的建造呈现出内向、封闭的状态。在此之后,建筑一致地向开放性、透明性的方向发展,这一趋势在20世纪末达到了巅峰。

我们对所谓空间形式的透明性,或者说活动的开放性陷入了一种狂热。然而,这种狂热的最终结果是那些白色或透明的箱体,优美的现代主义玻璃盒子只是昙花一现。从现代主义到20世纪末的白色立方体是一种黑箱,结构、材料、设备都被隐藏于墙内。同样,在泡沫经济时代,大量的建筑构件也被当做“污点”掩盖起来。此后,紧接着流行的则是泥土作业(恰好让人联想起混凝土的洗出完成面),墙的完成面被拆除,内部结构与骨架得到呈现。这一过程中,涌现出了大量精彩的案例。经过这样的操作,建筑似乎获得了更进一步的开放性——一种富有穿透力的解放感,从透明到露出,建筑的内部被暴露出来。如果与柯林·罗时代的透明性相对照来进行命名的话,它们不就是图解的透明性与骨架的透明性吗?但尽管建筑的完成面被取下,设备被呈现出来,建筑仍然让人感到有所欠缺。

4 迈向第三透明性

在对透明性的追求正如火如荼时,东日本大地震发生了,如今回忆起来仍让人难以平静。地震并非是促使建筑发生变化的唯一事件,只是其中一个契机。地震发生后,建筑自身完全没有发生关联的事实被清晰地暴露出来,在此不久前开始的对于“确切事物的历史或联系”探求的欲望在这个时期膨胀发酵。如今我们追求的是事物完整的关联性与可追溯性,这涉及到建筑中更深一层的封闭部分或是背后隐藏的部分,那些在暧昧中暗暗活跃的部分——我们要知道双眼所及的材料是在哪里被谁用怎样的方式生产出来,甚至连架构的组成也要以能向业主清楚说明的方式表现出来。我们在不知道构成与制作过程的情况下,在高科技与商品的包围中生活:将医疗诊断的依据委托给医生,用着不知其安全性的核电,吃着不知其生产者的食品,住着不知其组成结构的房屋。为了改变这一现状,参照着布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)与米歇尔·卡龙(Michel Callon)的行动者网络理论(Actor-Network Theory),人们追根溯源,重新开始关注物流的梳理与职员关系图等。在建筑中,我们运用特殊的表现手法将建筑的一部分以易于理解的方式展现:设计流程开放的建筑方法论将建筑师的设计条理清晰地整理出来,揭开建筑中隐藏的部分,以通俗易懂、简洁的一般性语言进行表达。除此之外,在少数案例中业主甚至能从头到尾阐述建筑与结构的策略,这种做法难道不是将建筑隐藏、不透明的部分生硬地揭开,来探求其与来源的关联吗?建筑师所说的为业主创造具有参与感的回忆也是其中一种,这对于建筑学来说到底有多大意义又是另一个话题。自此,所谓开放性与形的关系就成为了焦点,而其与历史性的关联、个体叙事的联结也变得更加紧密。如今我们正是在重新构筑起历史、文化与建筑的关联,不同职业的人的工作与建筑的关联,地球环境所孕育的自然、动物与建筑之间的关联,植物或矿物在其生命周期中作为建筑一部分存续的建材与建筑的关联,以及其他许许多多的关联,重新思考建筑。

在拉图尔的理论中,人类、自然与物都是平等的社会构成单位——行动者(Actor)。这种等价的观点在后文所述德斯科拉(Philippe Descola)的理论中同样也是联系性的概念,主张面向对象本体论的格雷厄姆·哈曼(Graham Harman)将拉图尔的理论评价为“完全的扁平本体论”,可见要素的平等化是关系论和构成论中的经典观念。

但是在从这一网络引出的视点进行观察时,有一点值得注意:当物的关联能被捕捉时尚无问题,但一旦无法找到关联之物,该理论就失去了用武之地。未被关联的物与其关联之外的同类永远无法被组织进网络,因此“无关联的关系”和“非关联”作为关系的一种无法得到理解。对于这一点,着重进行批判的就是先前提到的格雷厄姆·哈曼。

5 切断的观点

在建筑学领域中,切断的观点是以被称为以物为导向的存在论(Object-Oriented Ontology)或新拼贴主义的思想为基础的(在建筑学领域中进行观察与思考的)理论框架,该观点舍弃物本身的含义并主张对物平等看待。这种将人类、自然与物等价的态度,与行动者网络理论相同。这一思潮可以看做是对笛卡尔以后的主客体分裂思想,以及其后康德等人在主客体关系议题中的人类中心论思想的批判性思考。

哈曼对将物平等看待的两个方向的思考方式进行了批判[1]:他首先批判了科学家看待物的方式——自下而上的思考方式(自下而上的解体,Undermining),其后又批判了与之相反的自上而下的思考方式(自上而下的掩埋,Overmining)。该观点以观察者的视角出发,将物去特质化,仅聚焦于所关注的同类物间的关系及其与周围事的联系,而忽略了不能对周围造成影响的独立之物。哈曼认为,唯关系论的行动者网络理论就是自上而下思想的典范。

哈曼在对自下而上、自上而下两种思考方式进行批判后,提出了物的两重特性的观点。首先,物的特质被包裹隐藏于媒介之内。因此,物中包含有真正的物(Real Object)与感官的物(Sensual Object)两种不同性质的物。真正的物即物中被包裹隐藏的部分,而感官的物则是与其他物接触而展现于表层的部分。由此他认为,我们所看见的“物”只是物的一部分,真正的“物”中隐藏着无限的可能。这就是物的拟人化,换句话说就是将人的个性赋予物,使其更容易被理解和接受。我们可以将物替换成人(其实在哈曼的理论中人也被等同于物来看待)来理解这一观点:我们之所以在不同场合切换各种身份,就是来自于对自身内心深处真正的特质与表面上的感官特质的理解与熟练掌握。它们的同时存在,是周围世界运行的基础之一。在下文关于重叠概念的论述中,我们将继续讨论这种相反事物同时存在的现象,这也与人的复杂状态更为接近。在建筑学领域中,我们也能在一些美国青年建筑师的作品里看到这样的案例,在此不再赘述。

6 同一化与重叠

根据上述内容,关联与切断的观点间有一个共同点:它们都将眼前所见的事物当做与自身完全割裂的异物看待。同时,这两种观点与现代主义脱离感觉的理论建构也十分相似。为了处理这一重要问题,本文引入“同一化”“重叠”的新观点来探讨其可能性。这个新观点其实只是原有观点的偏移,和拉图尔与其后哈曼的思想相距不远。然而这轻微的偏移,使得对物进行思考的结果呈现出巨大的差异。“同一化”观点与空间的命名关系深远,在此先简要介绍人类学家菲利普·德斯科拉(Philippe Descola)的思想。德斯科拉从人类学的调研中发现,有的部族会将作为狩猎对象的动物视作家族的一部分。与我们将人类和自然割裂的认识世界的方法不同,他们将人类与自然视为一体。这种同一化的思考方式,与拉图尔或哈曼将物平等看待的方法看似相似,但与其说它没有将物割裂看待,不如说是在重叠中对其进行了认识。

我们将建筑与自身分离,仅仅作为对象来理解的思考方式使物与物之间产生了性质的对比,对比的标准被设立,而后隔断与割裂相继发生。对自身领地(Territory)与意识形态(Ideology)的炫耀,与同对比之物的敌视并无差别。因此,我们需要探索跨越对立的方法,摆脱这种脱离对象并将其无意识环境化的认知方式。我们难道不能更有意识地将建筑与自身重叠,像爱护家人一样爱护它;在命名建筑的空间、墙体与柱时,唤起给自己的孩子饱含期待地取名时同样的情感;像为被视为家庭成员的宠物之死而流泪一样,也为建筑的倒塌而流泪?我们在孩提时代建造的秘密基地就跨越了建筑与自然的壁垒,以重叠的状态生机勃勃地存续着。

7 共感觉

暂时将话题转向记忆,我们记忆的内容到底是什么呢?这也许是一个奇怪的发问。但是,我想要探明的并非记忆的具体内容,而是它的构成——图像、声音,还是其他媒介?大部分人都以图像与故事的方式进行记忆,但有时气味、声音这些媒介也会参与到记忆的形成中。

有些人拥有共感觉的能力,他们能通过数字或文字感受到颜色,通过颜色感受到气味。例如,具有共感觉的学者综合症(Savant-Syndrome)患者,能从星期三、数字9与争吵声中感受到蓝色[2];还有患者能从素数中感受到圆滑的触感,从数字11中感受到自来熟的性格,从数字2、8、9中感受到难看的形状。总而言之,共感觉就是以多重感觉“看见”单一事物。与此同时,多重感觉也创造了回忆的契机。在历史上的所谓天才、艺术家,以及发育障碍患者身上,常常可以看到这样的倾向。一小部分人正是因此而拥有了令人惊讶的记忆力和表现力。正如,塔梅(Daniel Tammet)就是通过看见数字时感受到的触感而了解素数的。但是,这种感觉真的如此罕见吗?

所谓记忆,一般来说不就是这种共感觉吗?我想,在梦中每个人都运用着共感觉的能力。实际上,你在梦中并不能听见“语音”。明明在你睡觉时耳边并无声响,但这种语音或声音却仍能在梦中被听到。不仅如此,我们在梦中还能感受到“气味”与“触感”。这种听到本来没有的声音,感受到本来没有的气味和触感的梦,难道不就是共感觉吗?由于梦是一种“看见”,因此“影像”是梦的基础。在视网膜内部,一些记忆——也许是过去自身拥有的记忆,通过影像、声音、触感或味道重新编织、重叠,以梦的形式再次组成一个整体。这种多重感觉的重叠是共感觉的典型表现,记忆就是这样形成的。文字与含义、影像与气味、形状与颜色,一切的一切都重叠起来,使我们拥有了记忆的能力。闭上眼睛后,难以回忆起吃过的饭菜的味道,正是因为感觉并未重叠,也就是共感觉没有发生。

因此,实际上有两种记忆存在——过去的记忆与未来的记忆。虽然听起来不可思议,但我们确实是通过这两种记忆的重叠去应对日常生活的。当感受过的重叠作为过去的记忆被记住后就可以随时取用。一旦脱离重叠的状态,事实本身则会游离在外而不再作为记忆存在。同样,在未来也能感受到重叠,我们不就常常在当下的生活中描绘激动人心的未来之梦吗。

8 蜡板

苏格拉底在探讨记忆(知识)问题时,对思考和知觉做出过区分。他将记忆比喻为脑中用蜡制成的板——那种粘乎乎的蜡。他描述了这样的意象:知觉对象在蜡板上按压后形成印记,也就是思考对象,记忆由此产生。这就像封蜡:将文书装进信封的同时,印记也会浮现在记忆中。这个朴素而精确的意象,又被柏拉图和亚里士多德沿用了下去。蜡板上的蜡柔软时,人记住和忘记的速度都很快,而蜡较硬时,人要花更多的时间去记忆,但一旦记住就不会忘记。蜡板大、蜡层厚时,人记忆的容量也更大,这里同样也将记忆视作一种重叠的意象。柏拉图将这种重叠分为两类——在每天的生活中不断积累的记忆与在发生前就存在的记忆(理念)。这种已经存在的重叠与即将发生的重叠之间的关系,值得我们探讨。人文学家怀特海(Alfred North Whitehead)根据亚里士多德理论中的记忆这一意象,将“可回忆的意象”与“引发回忆的意象”间的差别与索拉布吉的指正一同进行了解释。这和记忆法的思考角度很接近。双关语,或在街上、室内等具体场所植入记忆的记忆法,都是在可回忆意象的基础上以容易引发回忆的意象进行重叠、变换,促使记忆产生的操作,是将事物自由重叠的纯熟技巧。

而关于 “未来的记忆”是否存在的问题,哲学家内田树通过与死者对话这一话题对其进行了简明解释。内田从自己的武道比试中就对手出招从感觉上进行“预测”的经验出发,将“解读未来”与记忆联系在了一起。也就是说,拥有“未来的记忆”的武道高手能预先读懂将要发生的事。因此,我们同样也能触及未来死者的记忆。这个推论也许确实有些跳跃,但大家都认可的是,每个人在生活中都需要对自己与周围的人的状态进行略为提前的预测。

9 预知

现在再回到梦的话题上来,将建筑的话题继续延伸。有一种梦叫“预知梦”——在梦中,人能看见未来发生的事。在前文的论述中,以“未来的记忆”的形式了解未知的未来从而能够进行对话的能力,就是我们所说的能读懂空气。不能读懂空气的人缺乏将事物向未来重叠的能力和经验,也就是说难以对未来进行命名。我们虽然难以预测地震、革命这样的非日常事件,但对日常生活中一些普通事件进行预知,甚至梦见未来都不是什么不可思议的事。在梦中时间的移动是自由的,常常梦中的三天在现实中只有一个晚上。

既视感(Déjà vu),则与预知梦不完全相同。与“好像在看以前见过的东西”的感受不同,它是一种“明明没有见过却似曾相识”的感觉。并非以前“见过”而后忘记了,而是“未曾见过”却感觉“好像曾见过”,这也许与作为理念的人类的“过去的记忆”十分相似。同时,其中关于未曾见过的事物的记忆,又有“未来的记忆”的意味。多木浩二对既视感进行了简明的解释,将未曾见过却令人感到怀念的空间与既视感进行了关联。关于建筑中这种具有既视感的空间,也许我会在关于空间营造的文章中继续探讨。

在建筑设计的过程中,模型的制作必不可少。由于建筑的建造需要花费大量时间和金钱,无法在建造的同时进行构思,因此在建筑设计中很难进行即兴发挥。这让我回想起学生时代曾对学习音乐或舞蹈的朋友能在现场即兴发挥创作而感到强烈嫉妒,建筑师的创作却不是一蹴而就的。自阿尔伯蒂后,我们对于建筑本身的介入就只能停留在中间阶段(BIM与3D打印技术的出现逐渐缩短了我们与成品的距离),讨论大多聚焦于建造前图纸的绘制和模型的制作。但谈到“未来的模型”这一概念时,我们会发现模型中也有两种不同的状态。除了作为建筑建造的依据而制作的“未来的模型”外,还有为了理解已建成建筑而制作的小比例模型。所以,应该也许存在有对应某处的建筑的既视感(Déjà vu)的模型。

10 旋转轮盘

让我们重新回到重叠与建筑的话题上,再次回顾前文讨论过的切断与关联的问题。作为当下观察世界的视角,这两种观点确实都有意义。但从两者的对立中可以明显地看到,在这两个观点中物与其外部世界是完全割裂的。关注联系与关注物本身这两种视角固然有效,却忽略了割裂出现之前物与物、物与非物之间那种没有区分、重叠的状态。现在我以轮盘为例来解释这种现象:在标有数字、画有红黑相间方格网的轮盘停止旋转后,我们能清晰地看到其上的每个方格,并对其做出比较;但当轮盘重新旋转时,方格间的区分就变得难以辨明,我们无法看清重叠的世界。我们生活在已经重叠的日常中,被大量物和图像所包围。现代主义时期已经结束了,在这个充斥着图像的世界中,“内容”与“形式”的分离之大令人感到惊讶。

人类学家菲利普·德斯科拉师从列维·斯特劳斯,曾对南美亚马逊流域希瓦罗(Jivaro)语系阿秋尔族(Achuar)的村落生活进行过调研。这项研究是我在思考物与非物的重叠时,经从事人文学研究的熟人介绍后参加一个Skype研讨会时了解的。这项研究和我的想法不谋而合,在此之前我都以词语和物的重叠为中心去思考重叠问题。但实际上这种方法也受到了人类文化的影响,割裂了人类与自然的关系。德斯科拉作为人类学家,提倡停止对人类与非人类的区分,提出了“自然的人类学”。下文将以他的田野调查中关于阿秋尔族对自然理解方式的部分作为案例,简要介绍他的理论。

首先,这个部落中动物与人类族人具有同等地位。例如,普通的家族中有父亲、母亲、儿子、叔父、叔母、堂兄弟一样,在他们的家族生活中,动物有时也可以担任叔父,甚至一些具有神圣意义的角色。这样,动物在作为狩猎对象的同时,还作为母亲的堂兄弟存在着。也就是说,他们对自己的家族成员同时进行狩猎、感谢与食用,也许担任特定角色的动物有时也可以逃脱沦为食物的命运。总之,在阿秋尔族猎食的行为中,他发现了这种类似于“乱伦”但在具体形式上又有所不同的倾向。在这种内部关系中,代表自然的动物与代表非自然的人类平等地成为了家人。

只要在日常生活中稍加留意,也能发现类似关系的存在。例如,我们在饲养宠物时会像家人一样迎接它,与它共同生活;我们将椅子、钢笔等人工制品视为自己的伙伴,对其投入感情,有时还会为其取名。我们为手机掉落而感到疼痛,也是因为它产生了与身体的重叠。

那么,我们到底将什么范围内的事物视为自己的一部分?我们与周围之物的重叠范围到底有多大?在我们的认知中,衣服与手表是自己身体的一部分吗?那手机呢?若手中持有的球可以被当做身体的一部分,那么将其抛出后什么时候才算脱离了身体?此外,自己的手、鼠标和屏幕上的光标,到底哪些属于自身?平板电脑与智能手机的发展,使屏幕操作从滚动条回到了手指的直接滑动,促进了电子设备与身体的重叠。除了这些有关人机交互的案例外,将被分别看待的事物重叠起来进行思考,或是在一个东西上叠加另一个东西或人格的行为,都是近年来快速发展的生活方式。

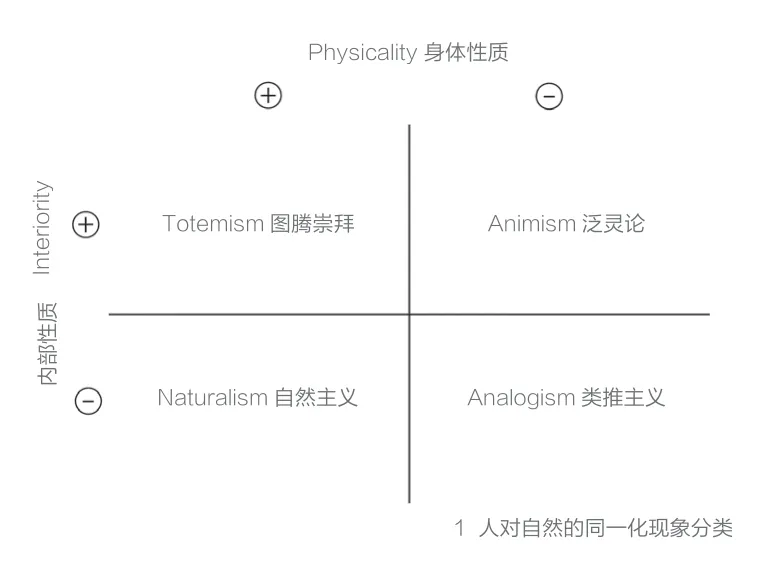

下文将根据德斯科拉所使用的词汇,对他提倡的同一化和重叠概念展开说明。2017年7月,在伦敦一个题为“CineMuseSpace”的电影表达研究论坛上德斯科拉发表了演讲。我在日本通过Skype参加论坛并聆听了这场讲座。在这场讲座中,他花了大量篇幅介绍自己2006年提出的关于人类对非人类,或者说人类对自然的同一化(Identification)现象的分类:图腾崇拜(Totemism)、泛灵论(Animism)、自然主义(Naturalism)和类推主义(Analogism)。这一分类可根据身体性质(Physicality)的一致与不一致(或者类似与非类似,在德斯科拉的语汇中是一与多)和内部性质(Interiority)的一致与不一致,用一个四象限的矩阵来表达(图1)。所谓图腾崇拜,是将动物看做人的同类,并将其中的一部分神格化的世界观,此时人也以动物的方式进行命名,图腾柱就是以神格化的动物(图腾)制造的偶像。这种观念认为动物在躯壳与内部——以外貌呈现的身体性质和以内部性质呈现的精神上——都与人相同。泛灵论来自万神的思想,认为万物都有神灵寄宿其中,如大树、奇石中的神灵。此时,物具有与人不同的身体性质和相同的内部性质,不同面貌的躯壳中包含着与人类相同的灵魂。自然主义是近代以后构成社会的框架,是将人类与其他事物(自然)相对立的人类中心主义思想。在自然主义中,我们透过文化、科学的过滤器来观察自然,认为其在物理性质上具有与人类相同的物质和构造,并且将其作为观察对象进行客观的研究。类推主义是一种将所有事物符号化,以相对的视角审视,通过相似性对事物进行理解的世界观。德斯科拉对类推主义的定义较为抽象,在后文中我进一步举例说明。这种以类比为基础的世界观,恐怕与现代认识世界的方法最为接近。

这种基于相似性的物与人的重叠在社会中十分常见,下文我将通过反复的联想来更精确地限定出重叠的概念。如果用德斯科拉的四象限方法来为我们身边动物与人的重叠分类,图腾崇拜就相当于动物的拟人化,如《疯狂动物城》与迪士尼中的卡通角色,以及各个地方自治区可爱的吉祥物。日本漫画中的动物拟人化起源于鸟兽戏画,如《野良黑》《森林大帝》等作品中,他(她)们像人类一样说话、走路、互通心意。那么,泛灵论呢?根据德斯科拉基于相似性的分类,泛灵论将与人类身体性质相异之物视为与人类具有相同内部精神的东西。以宠物为例,从外表来看,我们并不认为宠物与人相同,但仍然将其视为家庭的一员一起生活,度过共同的时光。此外作为人工智能载体的机器,渐渐成为泛灵论性质的存在。人工智能语音设备从外观上看来只是音响设备,我们却逐渐开始对其发起会话。而自然主义,是一种人类与动物等级结构鲜明的世界观。在自然主义中,动物作为与人类体貌相似的代替物,被当做为人类服务的实验对象,例如实验中所用的老鼠,由于与人同为哺乳类而被选中,它的内在精神是被忽略的。在最后的类推主义中,动物是一种无形无神之物,如餐桌上已经看不出原形、作为营养被人体摄入的动物。就像在吃汉堡时,我们恰好忘记了它们与人类身体性质的相似性,及其在牧场见到时可爱的样子。

这个依据相似性建立的四象限并不是为了将社会分类,而是在同一社会中,根据时间和场合的不同也能看到不同类别的同一化现象同时出现。所以,重要的是将这种重叠作为认识事物的方法进行灵活应用。米歇尔·塞尔(Michel Serres)很大程度上受到了德斯科拉的影响,并以这种方法重新对欧洲文化进行了解释。若以建筑图纸进行类比,他认为德斯科拉的方法并非建成建筑从特定角度求得的投影图(表现用的图纸),而是为了建造所绘制的设计图(建造用的图纸),并尝试根据四种观念的不同组合方式对事物进行理解(创造)。

当被认为“不同”的两方要对“相同”的世界进行想象时,德斯科拉对于对立概念的叠加方法就发挥了作用,新思想所提示的内容往往极力强调与过去思想的不同之处。拉图尔与哈曼力图脱离与现代主义的关系,而生态推进派则偏向于对科学技术进行激烈攻击,表现出强烈的政治煽动性,反之亦然。

使对过去与未来的选择同时成为可能,将客体与环境重叠进行考虑,对元素和构成反复思考,这不就是在转向生态学讨论之前,走向以类推方法实现重叠的世界观吗!从德斯科拉的理论中借用的“重叠的思考”,如今对两种事物进行对照理解时尤其有用,例如在处理建筑与自然重叠的问题时,试着考虑建筑与自然在身体与内涵两方面相似的状态。德斯科拉关于身体和内涵的类比可以用形状和内容的类比进行替换,因此我在这里用形态学来替代身体层面的思考,并以前文提到的元素主义、构成主义来理解形状的部分。元素主义涉及材料性质、形状和大小等若干特征,构成主义则探讨位置关系、相对尺度及比例。关于内心,则可以通过语义学来对基于客体化状态和基于环境化状态下的语义进行讨论。由此可知,这种在形态学和语义学上相似的状态,并不是在对抗材料、形状、尺度等自然特征,而是将其视为自然规律的一部分,并以建筑建造的立场进行应对,如有机建筑就属于这一类。在形态上不同,但语义上相似,对应着将从自然中提取出的系统作为概念的建筑思潮,如新陈代谢派。在形态上相似,但语义上不同,则对应着将自然形态作为一种符号借用,如伊东丰雄设计的表参道TOD’S旗舰店。同样,乍一看完全不同的两个小屋在这里也可能属于同一类别,所以对于无论是在形态上还是在语义上都没有发生重叠的情况,这里也就没有必要特别举例说明了。对于绝大多数建筑来说,其大部分特征都并未与自然发生重叠,或是没有表现出来。这种基于重叠的分类方法只是认知方法中的一种而已,并不是一个能预先选择的问题。到底哪个方法是最优的,在特定时刻能恰如其分地发挥作用,都需要朝着“我们的建筑”的“未来的记忆”进行无休止的尝试。

这些关于“重叠”的思考到底会产生出怎样的结果呢?在梳理建筑中那些被区分开的东西之后也许就能明白。例如,构件中的柱、梁、斜撑与构造中的地板、墙体、天花都作为建筑语汇为我们熟知,但是这些词汇与它们所指代的特征仅仅在部分时刻有短暂的重叠。柱与梁之间的区别比起自然与非自然、人类与动物要小多了,将它们重叠并不困难。抛开词语的重叠,将对象进行重叠有时会产生具有启发性的空间。

现在再次回到记忆的话题,聚焦于空间的记忆。对空间进行记忆,难道不就是回想空间与怎样的感觉发生了重叠吗?当重叠发生时,人们会为空间命名或产生对空间的记忆,而词语与空间的重叠,就是对空间的命名。此外,我们还可以将空间与声音的重叠称为声音的音符,将空间与气味的重叠称为气味的嗅别。这个以重叠状态呈现的记忆世界,就成为了一个通过能够类比无限扩展的世界。

前文已经提到,根据德斯科拉描述的类推主义进行梳理的类比世界,与对海量图像无休止消费的现代世界联系紧密。在芭芭拉·斯塔福德(Barbara Stafford)的《视觉类比》(Visual Analogy)中,所关注的是“相同点”而非“不同点”,她在广阔的知识海洋里畅游的同时,也引导我们开启从差异的世界逃向相似的世界的冒险旅程。她说道:

“类比,就是在互不相同的多个东西间建立联系,在不可公度的同类间建立通道。”

“看见,就是对一个事物同其他事物的连接与连接可能的快速理解。”

“根据这种思考方式试着去理解类比,不就是对关于去中心化自我(Decentered Self)复杂的心理学尝试吗?”

——《视觉类比》,芭芭拉·斯塔福德

此处使用的“去中心化自我”的视角,是着眼于物的相似性、自由穿越时空的现代视角,也是偶然发现物之间关系的游客视角。总之,这是具有假说性质的类比。斯塔福德与另外的几位理论家一样,将差异性的视角通过结构主义语言学进行展开。“20世纪初开创了语言学的费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)根据对能指(Signifier)-所指(Signified)这对概念的规定,将自圣经以来名称与含义的联系变得更加确定。一切事物都语言化所导致的两极分化,使思维经验和语言经验都沦为产生语言的源头。[3]”

我们可以想象,这个被大量图像包围、在寻找相似中生存的社会,与伴随着现代SNS速度的图像世界平行存在着。特别是在像初高中生这样的年轻一代所接受的图像共享应用程序主导的世界中,下载好的图像才刚刚打开,倒计时就开始了,数秒之内图像就被删除,视线被引导向下一个图像。所以,只要处于这种自动关联的图像集群中,就无法从漩涡脱身。

我们与“重叠的日常”进行对峙的准备已经基本完成。所谓重叠,就是指透明性的存在。在靠近那些重叠的同时,就让我们将人类与非人类的重叠,我们与我们之外的事物的重叠作为建筑的主题来探讨吧。