结构诸像,技术与概念之间*

2021-01-13郭屹民

郭屹民

东南大学建筑学院

存在着三种空间,而且建筑空间的原型要素只存在于这三种空间之中。建筑有着数不清的丰富形态与表情,然而,它们要么属于这三种空间之中的某一种,要么就是以它们之间的混合形式而存在。我把这三种空间命名为功能空间(Function Space)、装饰空间(Ornament Space)、象征空间(Symbol Space)。它们是建筑的三种原型空间(Primary Space)。

……越是原始的空间,它就越容易被功能所牢牢地抓住。

……装饰与人类生存方式的整体相关,并且是与之相遭遇的空间。

……而像这种与精神结构互相交错、推进而产生的内容,我称之为象征空间。

——《アフォリズム・篠原一男の空間言説》[1]

如同红、黄、蓝三原色构成“光色原理”那样,三种原型空间为我们提供了空间世界的参照原点,它与现代主义盛期蔓延着的技术乐观情绪针锋相对。或许语境会有些许不同,当我们面对建筑中的结构时,又何尝不是带着唯技术的眼光呢?情感的剥离,存在的消失,结构所具有的丰富性被那些繁复的公式与数字所遮蔽,不可避免的结果就是结构变得枯燥与乏味,最终被屏蔽于设计之外。对于建筑而言,结构到底有着怎样的存在?我们试图还原出结构除了维系其存在的基本功能之外的丰富性,唤起那些被剥离的情感、被消失的存在。依着原型空间所提示的线索,我们也尝试着梳理一下结构诸像吧!

1 功能的结构

如同不具备使用的功能,建筑就无法成立。同样,离开了支撑,结构也是无从谈起的。其实,无论是Structure的词源Strut,还是汉字的“结构”,都充分地表明了支撑是结构的功能属性[2]。如果说科学是一门抽象的学问,无疑技术的作用就是将那些我们看不见、摸不着的科学转变为人们可以理解的具象形态。可以说,结构这样一门技术就是将力学通过物质的方式转变为架构,这其中必然会涉及与物质相关的材料、建造等内容。因为支撑是结构最基本的功能,因此越是原始的结构,也就越容易被等同于支撑。

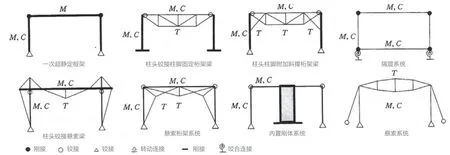

“框架结构”的词源来自于德语“Rahmen”,其本意是指原始的构筑物,也是人类用来解决跨度最直接的方式。尽管完全实现了刚性连接,真正意义上的框架结构晚至19世纪末姗姗来迟,但却并不妨碍它成为人类意象中最初的结构。框架结构的形态表达出与重力的对峙——反抗重力的垂直性、举升的人为水平性,以及闭合的边框。更为重要的是,框架结构稳定的均质性可以籍由其重复与延展的机能得到任意的扩散。不过,结构形态这般无为的本色存在,却可能导致它与建筑之间的割裂。

1 多米诺系统

2 钢与玻璃的摩天楼

3 埃菲尔铁塔与自由女神像

“多米诺系统”是一种极为精巧的框架结构,它为了获得更为均质的形态,通过楼板的出挑降低了柱间楼板的跨中弯矩,从而减薄了楼板的厚度(图1)。即便如此,建筑的自由立面仍然剥夺了它作为结构的表现欲望。作为功能的结构,需要依附于建筑而存在。依附意味着被动,默默无闻招致的是被附属化的境遇。作为一种必然,建筑掌控着形态的主动权,牵制着结构的能动性。建筑的肆意潇洒与结构的疲于奔命,倒是形成了泾渭分明的反差。

框架结构的原初性不仅体现在它囊括了结构可能具备的形态潜质,同时还集结了各种力流。轴力、弯矩、剪力,都被框架结构不露声色地照单全收。单从力学的角度而言,框架结构并不具备其形态所显露的合理性。换言之,框架并不是合理的结构,而只是迎合了人们意向中抽象的原型,因此它是合理的形态。在密斯•凡•德罗(Mies van der Rohe)的一系列作品中,框架这一形式并不是被用来展现结构的合理(事实上相反地造成了结构的不合理),而是为了来强调他所憧憬的构成(Composition)或构筑(Tectonic)上的合理。关于这一点,早在密斯出世的作品——“钢与玻璃摩天楼”(Skyscraper,1922)(图2)的说明中就表明了类似的意志。“摩天楼在其建造时会呈现出大胆的结构躯体。也正是在那一时刻,巨大的框架会带来压倒性的印象。另一方面,当外墙被装上后,这种印象随之灰飞烟灭,所有作为艺术设计基石的结构性质被全盘否定。……像这样的建筑结构原理,在我们使用了非受力的外玻璃幕墙之后得到了明确。[3]”

“理”指某种确定不变的客观性,那么“合理”就是指对客观性的应合。结构显然源自自然力的作用,其合理不可避免地与力作用的荷载相关。以小博大的经济性是自然法则之一,也是所谓合理的重要原则之一。因此,结构的合理与力学的经济性是密切相关的。另一方面,建筑的合理却远远要复杂的多了,包含了可以被客观化的技术内容,也缠绕着很多主观意识。因此,试图用简单的客观要素来描述建筑的合理几乎是不可能的。在客观性上的巨大反差,导致了我们无法将建筑与结构的合理等同在一起。那种简单地以结构的合理来限定建筑的做法,要么抹杀建筑的多义性,要么招致建筑在其他方面上的不合理。

坪井善胜1先生有过“结构美在合理的近旁”这样的名言。所谓“近旁”是极其东方的,非常恰当的概念。……东方,特别是在日本,像这样暧昧的想法及表现的宽容,就这一点在我看来是十分有意思的。在文艺世界中有名的净琉璃作者近松门左卫门2也认为艺的真髓“存在于虚实皮膜之间”。净琉璃的情节如果完全是虚构的,那么谁都不会为此而感动。反之如果仅是对现实发生事情的记述,那也必然是平淡无趣的。……在我看来这与“在合理的近旁存在着结构之美”不仅是如此的相似,对于某种程度上给予虚构或暧昧的宽容更可以说是触及了日本文化情怀的深处![4]

重温“美在合理的近旁”,或许我们更能体味此中的意味深长。整体的平衡,或许可以视作为是一种“在近旁的合理”。这里的“近旁”不仅指出了获得更多可能性的方向,也同时暗示了从“结构的合理”转变为“建筑的合理”的意图。而对“近旁”分寸的把握则是“虚构或暧昧的宽容”,它点出了主观介入的可能,并由此得到了设计的机会。

2 装饰的结构

古斯塔夫•艾菲尔(Gustave Eiffel)的两个杰作——自由女神(1886)与埃菲尔铁塔(1889),给出了结构与形态关系的两个极端表达:女神的躯壳对内部框架结构的完全掩盖,以及由抗风荷载直白塑造的铁塔姿态(图3)。诚然,力流所导致的荷载约束,其合理会被限定于由经济性(等同于效率)与安全性所组成的区间之内。然而,这并不意味着作为功能的结构就同美无缘。反之,在形式美的法则之中,对称与均衡、韵律与变化、反复与节奏等都与物理效应所产生的几何相关。这是因为形式美本身就是人类基于对自然观察的抽象与归纳,所以从结构中抽取的几何同样具备了美的潜质。这些被支撑的功能性所完全遮蔽的美的潜质,当人们厌倦了均质与抽象之后,在装饰重新在形态上得以复权之后,它们又被再一次激活。那些获得赞叹的塔与桥,打动人们的正是这种来自于支撑的美。

20世纪中叶,利用力流来打造成繁复视觉化的建筑形态风靡一时。这些以结构来主导形态的建筑被称作“结构表现主义”(Strcutural Expressionism)。它们与早前已然盛极一时的现代主义的抽象性形成了鲜明的反差。“结构表现主义”展现出支撑的几何特征,并以此演绎成手法化的形态。这些附着了力的流动与紧绷的技术表象化所带来的视觉冲击,显然打破了现代主义框架所编织的均质防线。

毫无疑问,在视觉所主宰的这个世界中,形式之美一定是世间万物都趋之若鹜的目标。结构也不会例外,一旦其中美的潜质被唤醒,那么首当其冲的一定是在视觉上的作用。打着技术安身立命的科技大旗,结构反客为主,让支撑从幕后堂堂迈向表演的前台。

4 框架体系的装饰化

即便像科林斯的处女那样,优美而透明的系统,在它的深处也隐匿着欲望。所有的系统都如饥似渴,建筑的系统也不例外。欲望旋即将系统变为巴洛克化(复杂、装饰、夸张化),在巴洛克之中除了更新之外别无选择。更新之中,除了失速亦别无他法。

失速被唤作各种各样的叫法,恐慌、革命、政治。并且,失速的系统无法凭借一己之力东山再起,“外部”的导入才能够使其获得救赎。所谓“外部”的导入,实际上是“视点”的移动,而在视点的移动或是变质的作用下,至此一直在视界之外存在的“外部”被导入于视域。

……

不过,像这样通过“视点”的移动、变质,令人愉悦地将外部导入之后,系统自身却并非是获得了救赎。只不过旧的系统已经死去,新的系统取而代之。新的系统将再次变得透明,处女没有受到任何惩戒,再次踏上那不透明的、松垮的巴洛克化之旅。

由此,历史再度进入了更迭。[5]

原来如此!如同历史上斗栱或者哥特样式等曾经演就的一出又一出剧幕那般,结构表现主义不过是自现代主义始发的又一次似曾相识的不透明之旅,以技术为名的巴洛克化吧!从框架的功能化到支撑的装饰化,演进线索是清晰直白的。并且,这种演进还不至于几何的视觉化,其后出现的“高技派”(High-Tech)的碎片可以视作为结构巴洛克的精进,乃至于“解构主义”(Deconstructivism)对结构完整性的颠覆则就是巴洛克最后的癫狂。从整体的形态到局部的肌理,从厚重到轻盈,从清晰到模糊,从静止到流动,从稳定到紧张……结构从功能转为装饰的蜕变遍布于结构表现的各个方面。从框架这一基本的结构形式的演变,或许我们就能窥见技术对于形态的推手作用。技术的精进,效率总会是终极的追求目标。对于结构而言也不过如此,在这股本能的驱动下,结构的形态趋向于将荷载转化成受力效率更高的压缩与张拉的轴向选择是合乎情理的结果。当框架形态中被禁锢的弯矩开始转向轴向受力时,框架的形态也必须开始顺应轴力进行变化(图4)。于是,复杂的力流(弯矩)所形成的单纯形态(框架),翻转成为复杂的形态所形成的单纯力流(轴力),受力与形态的关系在这里被明白无误地表现了出来。这一力流与形态转换的过程恰好契合了形态的巴洛克化欲望:一方面是直线→折线→曲线的进化,另一方面是体积→面材→线材的线性格构,反复、层叠的操作带来的是密集与连续的复杂。而这样的形态特征却正好迎合了视觉的要求,因为具象的内容会获得更多的视觉眷顾。

也许,很难评判在这一场结构与形态的博弈中,究竟是结构赢得了形态,还是形态控制了结构。就如同整体与局部之争莫辨是非,一切都在朝着“扁平”(Flatness)[2]进发。

“……在所有的东西都被当作等价要素并置起来时,建筑中所谓的细部、所谓的母题都成为与建筑的整体一般重要的内容,它们影响着建筑师们的信念。建筑整体存在的最初意象,已不再是整然的细部作为奉献于整体的局部构想。[6]”

3 图像的结构

在密集与连续的尽头,复杂的极端是平滑。17世纪末期,当牛顿(Isaac Newton)和莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)几乎同时发现了微积分之后,人们就认为这一划时代的发明将会使人类迈向平滑的世界。这一遥想在20世纪末的结构设计中,依仗着计算机飞速的性能所带来的视觉工具,开始了最后的冲刺。究其所产生的背景,一方面不可否认的是技术的巴洛克化仍然没有停止脚步,而另一方面则是信息文明的时代特征正在将具象性从现实中剥离。换言之,在以技术为名的现代主义尚未彻底退场,而后现代主义的余韵依旧缭绕的共存时代,否定现代主义的后现代主义也宣告终结的空窗时期,需要有一种将现代主义的规范性与后现代主义的多样性同时变为可能的概念来填补。它应该将人们的意识导入至一个全新的文化之中,不再是单纯的规范性,也不再是复杂的差异性,而是期望通过简单规则来创造复杂性的创作与思考的方法论。这一新的概念在跟它有极为相近的运作机制的计算机技术的结合中,一举获得了通往造物世界的钥匙。

“运算”(Algorithm)一词,来源于古代波斯数学家、天文学家和地理学家花剌子密的拉丁文谐音(al-Khwārizmī)。现代计算机的鼻祖纳什(Donald Ervin Knuth)将“运算”的特征归纳为:输入、输出、明确性、有限性、有效性。前两项特征分别是目的与结果,后三项特征则是对中间程序运行特征的限定。一般而言,计算机的运算过程保证了后三项的特征性,目的与结果则是两个外输窗口。显然,在纯粹数理解析的时代,运算过程的“黑箱”只存在自我定义的输入与结果判定的输出的单向问答。而计算机的数字化图像技术将“黑箱”变成了可视的过程,就好比“DOS”与“Windows”之间的差异,视觉不仅成为了维系主体与技术之间的唯一通道,并且掌控了过程与结果。

5 中国国家大剧院竞赛设计方案

6 石上纯也的多米诺

7 帕提农神殿的结构

矶崎新(Arata Isozaki)将“手法”视作“内在胚胎化观念”的痕迹,它内宿于表现者之中,只在物质上存留其痕迹。它是将“现实”以另一种形式变换之后的形式,同时也是形式主义根底之中存在的逻辑性[7]。由此,我们可以轻松地辨识出某种结构形态是否依赖于视觉化的“运算”来获得,因为形态生成过程或者形态设想的最初目标就附带了主体的DNA。

“自1940年代列维•斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)提出结构主义之后,主体概念的消失乃是众所周知的。这也是说通过外部关联性及相互关联性,主体变成为依附于作为主体条件的外部而存在,从造物来看这也是罗兰•巴特(Roland Barthes)著述的基础所在。我对那种以主体并不存在,却以主体存在为口实的表现,批判了当时的艺术家及其创作的形式。由此所提出的“手法论”与“运算”的思考方式它们在本质上是相通的。进而言之,就是通过将所有的一切寄托于运算而形成的参数(Parameter)乱舞来讲那些可以认为是现代主义的自我投射,或者说是将巨匠的痕迹一并抹去。[8]”

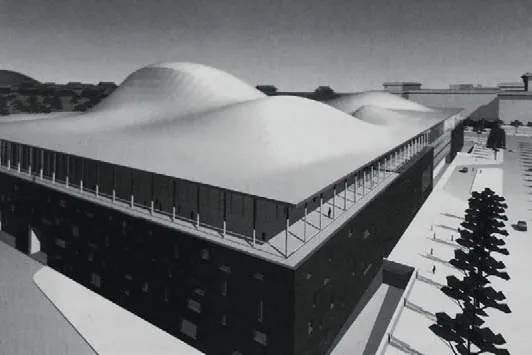

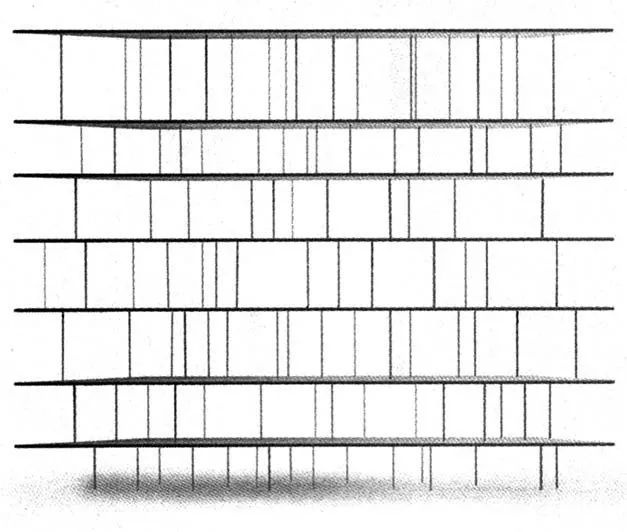

早在1998年,矶崎新与佐佐木睦朗(Mutsuro Sasaki)合作完成“中国国家大剧院竞赛方案”,就向人们展示了这种试图抹去巨匠痕迹的“流体结构”(Flux Structure)[9]所具有的样子,屋面在受荷最适目标的控制下连绵起伏形成曲壳(图5)。人类的独立思考,在视觉技术的介入下获得新的便利性与可能性的同时,也受制于成像软件的限制而变得趋同。很难评说我们思考的可能性是在被解放、抑或是被束缚,但不得不指出的是,取代巨匠痕迹的不正是那些来自于计算机的新的迹象吗?除了连续平滑的“流体结构”,佐佐木睦朗还开启了将结构抽象化的另一面。它们拥有着显而易见的多米诺基因,却处处表现出刻意弱化物质性的企图。纤薄的构件仿佛图纸的翻版一般,竭力否认着受荷的事实;白色的涂装消隐了材料,进而强化了这种非现实的氛围(图6)。

这些是原来的建筑方法未曾企及的抽象吧……,给人的印象是将抽象的图式(Diagram)直接变成为建筑。感觉不像是由墙和楼板,而是由线和面形成的。于是其表现所涉及的材料问题,也变成为跟过去完全不同的“表层”问题了。所以,“程式”(Program)的问题与建筑“表层”的表现问题直接关联起来。由此出现了前所未曾有过的建筑特征。[10]

“图式的结构”(Diagram Structure)用抽象的形式来承载具象的力流,纤细、薄弱徒有表象,事实上这些构件足够刚强。物质的真实与视觉的假象被交织在一起,如同抽取了重力而被还原成视觉的图像,从而展现出超现实的场景。显然,较之于“流体结构”放纵计算机的自我生成来获得惊喜,这些“图式的结构”则更多地透露着人为的痕迹,它们共同组成了由图像所构成的结构形态。

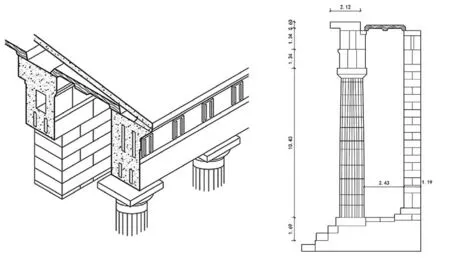

4 意义的结构

巍峨的帕提农神殿(Parthenon)被精美的柱廊环绕着,挺拔的列柱与宽阔的额枋无不透着坚毅的气息,一如其遍布的雕塑所展现的史诗那般。不过,支撑神殿的却并不是这些列柱,而是退居于列柱廊内侧的砌体墙。列柱与额枋所构成的框架与主殿之间,只是用木板覆盖了而已(图7)。事实上,那些环绕主殿的、貌似结构模样的柱廊只不过是一圈装饰罢了。尽管有些出人意料,但的确神殿的结构就是砌体,甚至那些柱子也不过是层叠堆砌而成的。当然,即便是物理上的支撑效用,却也不妨碍这些柱子具备了所谓的“结构性”(Property of Structure)。

……垂直线材的柱,其所具有的形态使得它具备了挣脱力学实质的可能,并由此获得作为符号的柱的概念。……也就是说,屋顶及其架构,包括其余部分的梁、桁架等,它们即便是没有承受力学的负担,棒状的刚直线材出现在空间之中,其自身,即排除了柱的力学性能之后的形态,也就成为了“柱”。

尽管如此,比如那些漂浮在空中的,或者是悬吊的垂直线材,我们却并不能认为它们是柱。因此,不能单凭其形态,垂直的棒状之物它们要跟其他的东西发生关系。换言之,结合是成为柱的必要条件。由此,它的下端部应当和地表或者地表一般的水平面相连接,形成竖棒(Pole)。不过,我们只能将方尖碑那样的竖棒视作为是拟似柱,而并非是真正的柱,无法称它们为柱。只有当线材的上端部与其他东西相结合(比如横材),无论它们是否承载了物理层面上的力,那个线材才能被认为是柱。[11]

与其说帕提农神殿需要这些柱的物理性支撑,不如说它更需要的是这些垂直线材所带来的耸立的象征性,或者说是作为“柱”的威严。显然,这里的“柱”是作为正义的化身而存在的,是作为意义的结构。形态的象征性超越了其作为物质的支撑功能,结构的真实性被视觉的正确性所取代。进而,这些形态的正确性,经由柱与梁之间构成的比例与尺度,被奉为建筑自律语言的基础与样式的规范,那就是“柱式”(Order)。

把物理实体的意义内容给予视觉表象化,并再度投入于实体中,使得它们在这一层面上得以成立。由此,这一表象化也将成为不同的实体。我们或者可以将其称为建筑的符号化。因为在这一表象化作用之中,出现了另一个建筑的概念。并且在这里,自然同人类的行为之间形成了积极的对立,并由此使得建筑的内容可以被视作为是人类的营造。这种表象化的内容正是作为人类的思考,以及作为行为的“建筑”。

8 仙台媒体中心结构概念

9 波尔多住宅结构示意

……古典建筑,或者是古典主义建筑等,那些所谓由样式构成的建筑,在它们那里物理的实体与其表象化所形成的符号之间已然分裂,被明确地脱离开来。那些符号的部分就是作为额枋(两坡架构的符号)以及柱式的梁与柱。[11]

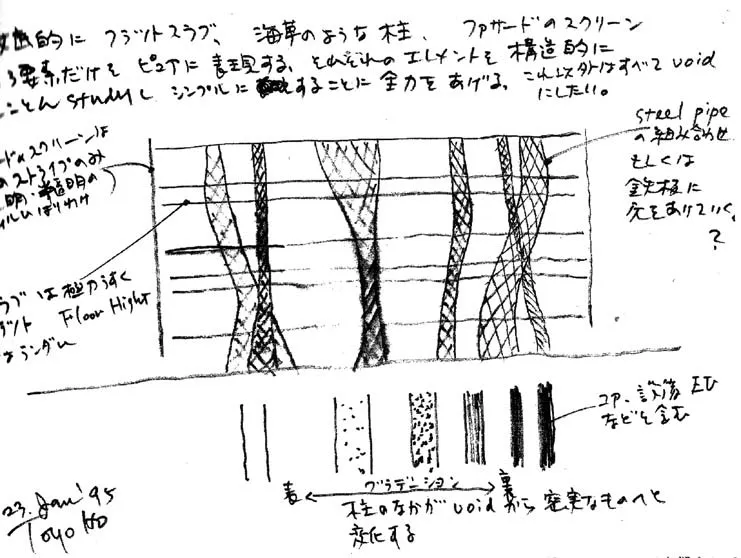

1995 年8 月,在日本仙台一个名为“Mediatheque”的建筑设计竞赛优胜方案中,覆盖用的网架结构被作为支撑的柱体,柱体内部则被一系列垂直交通和功能房间所占据。并且,这些柱子自下而上歪扭着,暧昧地诠释着其作为结构的身份。它们和七层纤薄的楼板,以及透明而略带反射的玻璃表皮构成了建筑物几乎全部内容。似乎闪烁着多米诺的影子,但是这般似曾相识转瞬即逝,一切恢复到作者所设定的海草摇曳的自然情境之中。网架、柱子、楼板,这些基本的结构要素或近或远地与它们原先的位置保持着距离(图8)。

……将建筑=结构的那种两义性统合在一起,正是对于1990年之后已然堕落为消费品的技术所装备的建筑风潮,以及更早之前从近代建筑运动以来的各种各样尝试的一次总决算。[12]

几乎同一时刻,在地球另一端的葡萄牙波尔多,库哈斯(Rem Koolhaas)也在与结构工程师塞西尔•巴尔蒙德(Cecil Balmond)谋划着一栋“飞翔的别墅”(Flying House)。刻意错位的柱网与失稳的悬挑让这座为失去双腿的主人而设的住宅充满了动感,不仅是随着平面中部的电梯上下所变换的风景,更是由于时刻变动着的张拉平衡让建筑犹如飞机般翱翔在坡顶。建筑结构的恒定在这里被打破了,新的平衡就像生活那般被时刻孕育着(图9)。

2002 年出版的“informal”一书(Cecil Balmond.informal.Prestel Verlag.2002),收录了包括“波尔多住宅”在内的巴尔蒙德的作品及其思考。正如书名“informal”的意思那样,这些结构作品表明了其中“非常规的”的意志。库哈斯在这本书题为“变革建筑”的前言中这样写到:……他动摇了甚至颠覆了笛卡尔学说的传统稳定性——这些系统变得沉重而突兀……他设计的结构不是固化且确定,而是表达了疑惑、任意、神秘甚至神秘主义。他在创造一出剧目,他能够运用当代的不确定性与流动性思潮。

建筑运作的过程中,他参与了关系最密切的时刻,并大量炮制了整整一代的建筑学与工程学的混杂体,以往特性分离的两个学科融合在一起。[13]

不可否认,结构的技术正在变得日益精进,其结果是一方面使得结构无所不能的同时,在另一方面也势必导致技术的饱和而出现外溢。这种外溢表现在具象层面上,是通过数字的结构将高精尖的抽象计算呈现为图像化的可视作业;在抽象层面上则是动摇了既有的结构的概念,并由此更新了结构的意义。在获得概念解放的助攻之下,意义的结构无疑具备了拓展结构疆域的巨大潜力。某种程度上,这或许也是对图像的结构过于集中于形态的一种补偿。

5 结语

结构并不无聊,它拥有着各种存现的方式;结构并不抽象,它具有着折射时代的表情。不过,无论如何,结构的价值或许只有在建筑出现的那一刻才被激活,远远比我们的预想更加精彩纷呈!

让风筝展翅翱翔的是那根细绳,让风筝插翅难飞的也是那根细绳![14]

风筝是建筑,细绳是结构。然而,不能忘记的是,绳子的另一端正是站在大地之上的我们吧!

*注:本研究得到国家自然科学基金项目(5197081528)资助。

注释

1 Yoshikatsu Tsuboi(1907—1990),东京大学名誉教授,日本大学教授,结构设计师。

2 Monzaemon Chikamatsu(1653—1725),日本江户时代前期的剧作家。

图片来源

图1 来源于文献[15];图2 来源于文献[3];图3 来源于网络;图4,7 为作者自绘;图5 来源于文献[9];图6 来源于文献[16];图8来源于文献[17];图9 来源于文献[13]。