古文教学在于“趣”

2021-01-12周林

周林

【摘 要】在古文教学中,我们一直忽视了学生的主体地位,只想着自己怎么教,忽略了学生怎么学,这使得古文教学枯燥无味,缺少灵魂。我们如果能调整教学视角,从儿童视野出发,以“趣”为突破口,趣教趣学,或许能改变古文教学低效、无趣的局面。

【关键词】古文教学 儿童视角 趣教古文

随着小学语文新课改的不断深入,语文教学逐渐对古典诗文、传统文化重视起来。新课标也进一步提出了“要把传统文学植根于学生脑海”的要求。全面实施的统编版语文教材中,总共收录了13篇小古文,由此可见古文教学的重要性。

古文教学向来是语文教学的一个难点。现代汉语和古文表达出入很大,语法体系也不太一样,这些给学生学习古文带来了很大的困难。种种原因,导致教师教得枯燥、学生学得无味。

一、小古文教学的弊端——无趣无味

(一)课堂沉闷不得趣

对学生来说,学习古文是很费劲的,因为古文的语言表达与现代文的表达相差甚大。虽然现代汉语与古汉语同宗同源,但是经过千百年的发展演变,很多汉字的字音、字义都发生了很大改变,且古文的句式表达、语序语法也与现代汉语有较大的出入。

而且,我们学习的古文是古汉语的书面表达,生涩难懂。学生之前几乎没有读过,也没有学过古文,几乎是零基础。再加上生活中根本运用不到古汉语知识,所以学生学习古文既没有古文知识基础,也没有生活基础。在课堂上,教学互动也很少,基本是教师的单边讲解,因此,教学氛围显得较为沉闷,缺少趣味性。

(二)教学单调不得法

长期以来,我们对古文的教学形成了固定的模式,其基本流程为“读文—释义—背诵”,采用的教学方法基本是读读、背背、记记。每篇小古文都是这样的教法,导致学生早已习惯了这种模式,造成的结果是教师千篇一律地教,学生机械性地学,学生学起来丝毫没有一点兴趣。教师由于教法单调、形式单一、过程教条,扼杀了学生学习古文的兴趣,导致学生基本都是在被动的情绪下应付式学习,在沉闷的教学氛围中完成一个个的学习任务。这样的氛围下,教学效果自然不佳。

(三)背诵机械不得味

每篇古文都要求背诵。对于古文的背诵,我们一贯采取的策略就是死记硬背。教师往往只关注背诵的结果,不关注背诵的过程,也不管学生是怎么背的,带着怎样的情绪,花了多少时间。教师在教学的时候也没有提供一些巧记乐背的方法,学生往往会掉进反复背、苦背、死背的泥潭。加上古文生涩难懂,本身就难记难背,所以,学生只能耗时打持久战,效率很低。这样的死记硬背只会事倍功半,背不出来还有相应的惩罚措施,让学生更是会失去了学习古文的兴趣。而且,低效的背诵往往忘得也快,这给学生造成一定的恐惧心理。这些都一点点啃噬着学生学习古文的乐趣。

如何改变这一状况呢?兴趣是最好的老师。古文学习如果能建立在兴趣的基礎上,往往会事半功倍。教师在设计教学活动的时候,要依循儿童心理,从学生的视角出发,从兴趣点入手设计教学,让学生对古文学习产生新鲜感和愉悦感。这样,许多问题就会迎刃而解。

二、小古文教学的对策——趣教趣学

(一)变形式,显古文诵读之趣

朗读是学习古文的第一要义,学习古文必不可少的环节便是朗读。通过朗读,学生可以感知内容,扫清字音障碍,并在读通读顺的基础上,读出节奏,感知韵律。读也是理解的跳板,古人云:书读百遍,其义自见。可见,朗读在古文教学中的重要意义。然而,我们在教学过程中,对朗读教学还存在较大误区,认为把古文读正确、没有错误就行了。这样并不能调动学生的朗读兴趣。其实在古文教学中,我们可以通过模仿古人读、师生共读、角色扮演读等多种形式增添读书的乐趣。

教学中,我们应该根据古文的自身特点选择合适的方式来朗读,这样会显得更有滋有味。如读《两小儿辩日》,这篇古文对话较多,适合分角色朗读;《古人谈读书》句子精练、节奏明快,适合打着节奏朗读;《伯牙鼓琴》文章情深意厚,字字有情,适合配乐朗读;《自相矛盾》课文很有场景感,一段段文字就是一帧帧画面,适合配图朗读。如果采用这些不同的形式,学生的朗读情绪会进一步高涨。

(二)配插图,增古文理解之趣

古文教学中,对内容的理解是重点,也是个难点。古文中有很多字词的意思与现代汉语的意思大相径庭,还有不少生僻字,再加上古语的表达与现代汉语的表达相差甚大,这些都造成了理解的难度。如果能在画面的帮助下理解古文,其难度就会降低很多。

如《自相矛盾》里疑难句子就可以配上插图来理解。《自相矛盾》这篇课文的画面感很强,其内容可以图解为几幅图:《楚人夸矛图》《楚人夸盾图》《路人嘲笑图》《哑口无言图》。在理解古文句子的时候,如果能借助这些画面,难度就降低了许多。如理解“誉其矛”“弗能应也”的时候,教师出示《楚人夸矛图》,让学生观察画面中楚人的神情、动作,这样学生自然就明白“誉其矛”的意思了;教师出示《哑口无言图》,让学生看着楚人哑口无言、神色木然的样子,这样,“弗能应也”的意思也就瞬间清楚了。像这样有了图的辅助,理解就简单多了,也有趣多了,真可谓图文相配、理解到位。

(三)演故事,享古文复述之趣

每篇小古文的课后习题中基本都会有同样一道题:讲讲这个故事。这主要是想检测学生的语言表达能力。纵观统编版语文教材,遴选的小古文基本上都是故事性较强的小短文,很适合学生讲述。然而,纯粹的讲述往往比较干瘪,讲述的同学提不起劲,听的同学也觉得索然无味。教师如果能在形式上包装一下,换成情境表演的形式,自然能唤醒学生的学习活力。

如教学《杨氏之子》时,教师可以安排表演。这篇古文的故事性强,人物形象鲜明,对话幽默,而且描写的情景与生活中的情景较为相似,不难表演。表演时,教师可以安排生生表演,也可以师生一同表演。在表演的过程中要记住台词,实际上是把课文背诵下来,这样通过饶有兴趣的表演将课文台词化,可谓是醉翁之意不在酒,在于复述也。

难能可贵的是,这篇古文描述了古时候的一些生活场景。在表演的过程中,教师还可以根据文本内容适当地穿插一些古时候的礼节教育,如见面礼、招待礼、言谈礼。无形之中,学生就受到深厚的传统礼仪的陶冶。

(四)改情节,添古文表达之趣

在教学小古文的过程中,教师可以依托文本对学生进行适当的古语表达训练,这能有效地调动学生学习古文的兴趣。在古文教学中进行说话训练,并不是求得语言的精确表达,而是寻求一种快乐学习古文的感觉,单单对于活跃课堂氛围也是有着巨大的作用,同时也为今后的文言文学习打下基础。

教师在教学过程中巧妙地改动一些情节,让学生尝试着练习古文说话,可以达到激活思维、活跃气氛的效果。如《自相矛盾》一文中旁观者曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”教师可以借此来设计教学,训练学生的语言表达力。教学片段如下:

出示:

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”

师:很明显这是路人指着矛说的,如果换个角度,路人是指着盾说的,他该怎么说呢?

生1:以子之盾,御子之矛,何如?

生2:以子之盾,防子之矛,何如?

生3:以子之盾,抵子之矛,何如?

(五)画导图,赋古文背诵之趣

小古文的学习,绕不过去的一关就是背诵。学生往往对背诵不感兴趣,尤其是古文的背诵。古文表达和现代汉语迥异,还有不少晦涩难懂的字词,背诵的难度较大。如果整理出古文内在的联系,将背诵内容简约化、线索化、逻辑化,这样就简单多了。

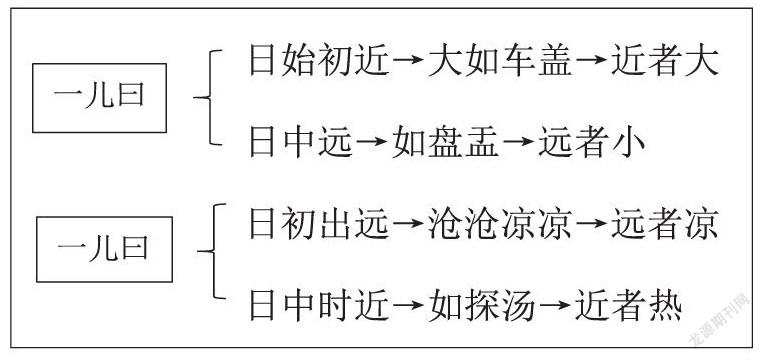

思维导图是一种很好的方法。如《两小儿辩日》一文,教师可以带领学生整理出思维导图:

这样的思维导图不仅将内容浓缩其中,也将思维推演融入其中,形象地展示了文章内容和背诵的思路。借助这样的思维导图,学生背诵起来就简单多了。

古文教学,贵在“趣”字。趣能解惑,亦能生智。课堂教学中,趣为一剂调料,以趣铺路,就会显得有滋有味;趣亦一味良药,能解教学之疾。在趣字上下功夫、做文章,其必会引发蝴蝶效应,若能做到趣读、趣学、趣教,课堂则会乐趣多多、妙趣横生。