指向思维生长的小学语文预习实践研究

2021-01-12刘颖

刘颖

【摘 要】预习与课堂学习、课后复习共同构成完整的学习闭环。作为前置性学习,有效的预习对学生思维的生长以及学习能力的提升具有重要作用。在中高年级的语文学习中,教师通过目标切实、训练扎实和要点准实的适性、适时、适域的预习指导,把学习的第一经验还给学生,引导学生从知识的学习走向能力的养成,最终提升学生的核心素养。有效的预习指导在培养学生可持续发展的学习力方面至关重要。

【关键词】预习 学习力 小学语文 核心素养

一、预习有光:班本化预习指导成效显现

2020年春季,新冠肺炎疫情期間,为适应不断延长的居家生活时间,学校推出学习指导单对学生进行学业指导。笔者在统一的年级学习指导单基础上进行适当调整,以贴合本班学生的学习特点,并依据课文文体特征以及单元学习重难点,指导学生进行有梯度的预习,坚持每两天完成一课的预习,并通过QQ进行反馈,一直坚持到复课。复课后,班级学生不仅成绩没有下滑,而且学习能力有了明显提升。笔者认为,除去直播课程资源丰富、家长有效陪伴监督、学习时间相对自由、学习环境更为轻松等诸多客观因素的影响,学生学习力得以明显提升还在于“预习”这一课前学习环节的有效落实。

二、预习有限:原因分析

不可否认,在教学过程中,预习存在诸多问题,其根源在于长时间以来执教者对于预习的模糊处理。

(一)定向预习目标指向不明

预习应有全局考量。在充分尊重学生认知能力的基础上,要有具体的目标,即期望学生通过预习达到的效果。反观教学实践,多数执教者在布置预习作业时,或是以“预习”二字对前置学习进行暴力概括,不加任何具体且明确的目标要求;或是千篇一律,没有根据文本等诸多不同而相应变化预习内容,没有指向文本学习要素,没有与课堂学习进行有效关联与铺垫,这样的预习是无目的的。

(二)横向预习环节关联不明

作为完整的学习环,预习、课堂学习、复习三者既应有自己独立的时间点和过程轴,也应相互关照、相互勾连。课堂的学习应当以预习为基础,且在学习时应当对预习中出现的问题进行关注和反馈。而在更多情况下,课堂学习时将预习成果搁置一边,将课堂学习的基础默认为零,预习、课堂学习、复习三者是分裂的。从横向上来说,这样的预习是无意义的。

(三)纵向预习体系建构不明

预习还应该有自己的逻辑体系。在预习视域下,应当体现出不同年级的学生所应具备的不同的预习能力,即预习的梯度。反观现实,中高年级的预习作业无外乎朗读、重点词语释义、多音字形与似字积累、文章主要内容概括、分段写段意等。这样的预习是一种没有梯度、没有区分度的重复工作。预习的训练并没有指向学生学习力的提升,这样的预习是无价值的。

三、预习有理:“凡事预则立”

“凡事预则立,不预则废”,学习也是如此。20世纪,新式学堂办得如火如荼,引进大量国外教育新思想。赫尔巴特的“五段教授法”中第一个阶段即为“明了”,也称为“预备”。1916年,天民在《国民教材之处理法》一文中,将“五段教授法”改良为渐明法,将教学过程分为复习、预习、教授、整理和运用五个阶段。1919年北大孙本文设计中学阅读教学“十五段”,第一段就是“令预习”,即检生字、查难句、志句读。朱自清在倡导的“五步教学法”中就有课前学生预习和课上学生反馈预习结果这两个重要步骤,并在后期将这两个步骤合并为“预习”。叶圣陶在《六年一贯制中学国文课程标准》中反复倡议在语文学习中落实学生的预习,认为预习是训练阅读的最主要阶段。

任何学习都需要经过“预习—课堂学习—复习”这样一个闭合而完整的学习环。经过一定时间的学习,学习者形成自己的经验,并可以进行迁移进而指导之后的各个学科、各个阶段的学习,这就是学生的学习力。换句话说,通过预习,我们更应该关注的是学生学习方法的习得,而不是知识的习得;是学习思维的生长,而不是知识的积累。

四、预习有道:“三适三实”

(一)预习适性,目标切实有梯度

预习作为前置学习,不同于课堂学习,非常灵活:环境宽松、资源丰富、时间自由、策略多样、程度可控等,以上诸多优势为学生个性化的学习提供了基础。执教者在布置预习作业时,应该做到“适性”,即根据学生的个体学习能力充分适合学生的个性特点。

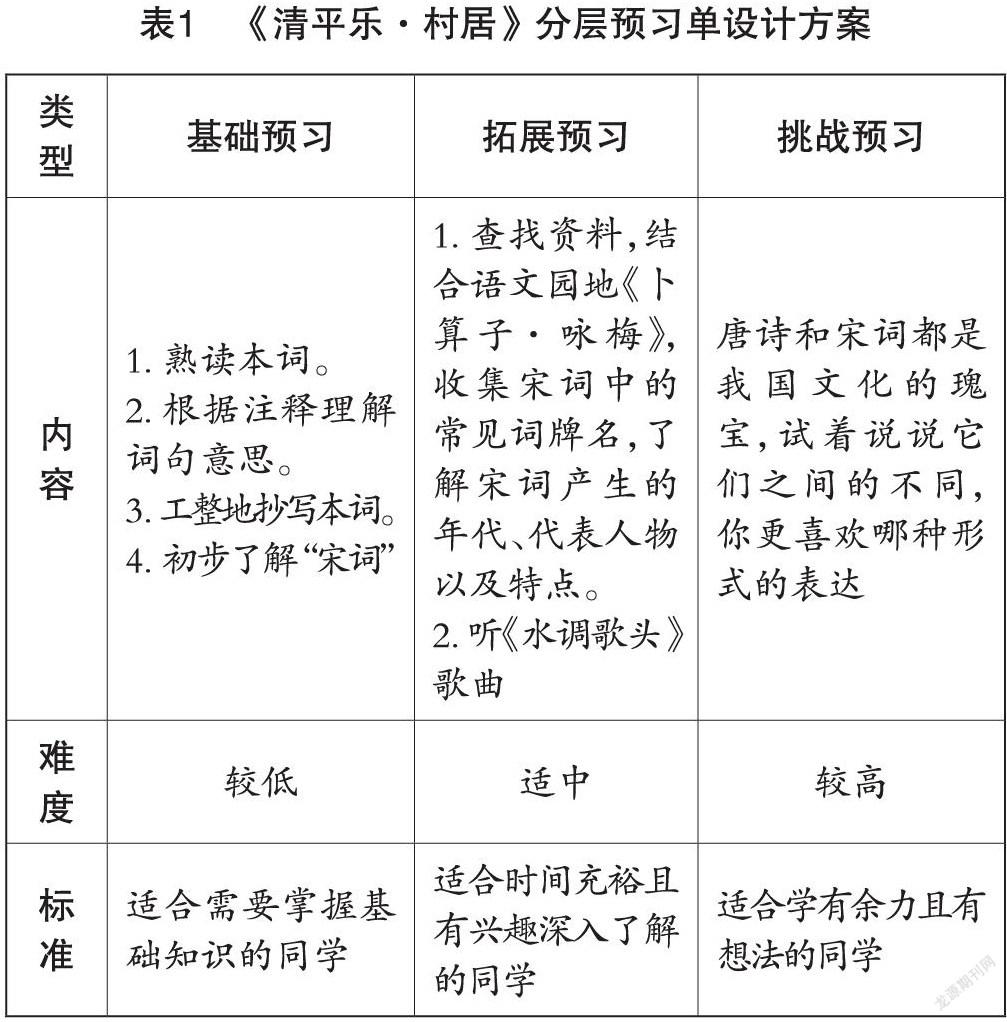

以班级教学为例:在学习统编版语文四年级下册第一单元《古诗词三首》时,根据班级学生具体情况,笔者将预习分为基础预习、拓展预习和挑战预习三个梯度分层落实,详见表1。

分层预习单的设计,关注学生的学习能力,让学生的前置学习从自身基础出发,各取所需,能者多学,同时也不增加学生课业负担,且前置学习的目标也更加切实和有梯度。

(二)预习适时,训练扎实有侧重

1.长线预习重积累

长线预习侧重的是学生积累,需要学生有足够的时间和空间来完成,并在此基础上形成自己的学习前见。

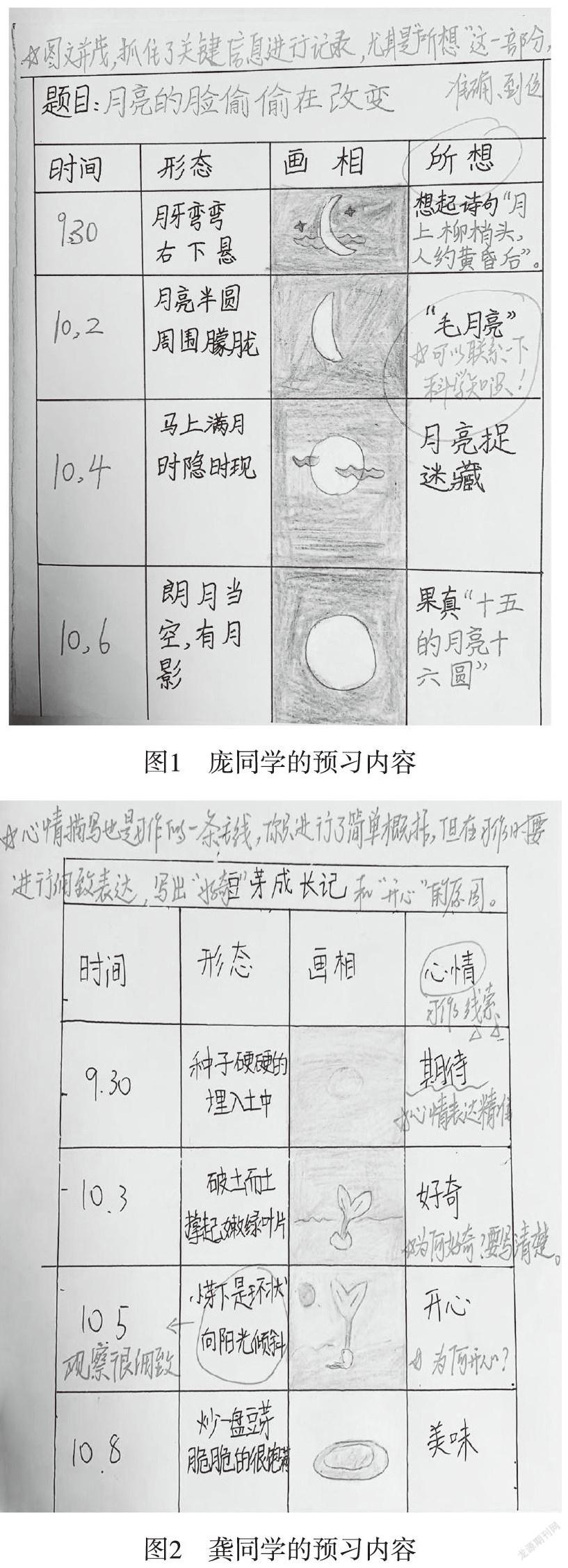

统编版语文教材四年级上册第三单元的习作主题为“写观察日记”,习作内容要求学生整理观察日记,写出事物的变化。恰逢国庆假期,笔者便在假前布置长线预习作业——以图文的形式来进行第一阶段习作素材的积累。

以下是庞同学和龚同学的预习内容(分别见图1、图2)。两位同学均能很好地按照要求对事物的变化进行准确、清晰的记录和表达。在记录单上,笔者分别对两篇习作进行了相应的评价和反馈:庞同学在习作记录中想到了“毛月亮”,笔者便让其从生活现象入手,科学地解释,这样习作就会既有科学性又有趣味性;龚同学的习作中心情是其中的一条线索,但在记录中“好奇”和“开心”两个词是很简洁的,所以,笔者让其在习作时要对心情给予一定的说明。

简单的记录并没有到此为止,细致的观察激发了学生学习的内在动力。因此,在表格的最后,笔者又添加了一行“我的感受”,让学生继续填写,完善了预习内容。

2.短线预习重体验

短线预习是指在课堂进入正式的学习之前而进行的自学环节。执教者根据具体的文本学习要求,结合班级学生特点,提出导入学习或者引发学习的问题。

在统编版语文四年级上册第六单元习作“记一次游戏”的教学前,恰逢学校冬季运动会中有班级跳长绳的参赛项目,笔者就带学生到操场上进行了短线的前置学习体验,并进行预习指导:不同角色侧重感受的内容要有所不同,运动员要多感受自己跳绳时的心情和动作,啦啦队员要多关注场上的气氛和运动员的动作。

“动态预习”之后的效果非常好,啦啦队员周同学这样写道:“跳绳的同学里,刘子昱算是最有特点的那一个了。她胆子比较小,站在长绳前,双手抱在胸前,身子随着长绳的起落前后摆动,犹犹豫豫不敢进去。大家都在为她加油,帮她数‘一二三’。在大家的鼓勵下,她终于冲了进去,可惜长绳挂在了她的脚上,还是失败了,大家也发出‘哎——’的一声。在大家的惋惜声中,刘子昱红着脸跑到了队伍的后面尴尬地笑着。”

前置学习既可以以静态的形式来展现,也可以通过动态的体验来实现。适时预习关注前置学习的时间点,训练目标明确,有所侧重,要点准实。真切的预习体验激发了学生习作的兴趣,使学生的感官更加丰盈细致。经历前置学习后,学生的习作水平有了明显提升。

(三)预习适域,要点准实有体系

语文课程标准中指出:学生生理、心理以及语言能力的发展具有阶段性特征,不同内容的教学也有各自的规律,应该根据不同学段学生的特点和不同的教学内容,采取合适的教学策略。预习要关注学习者的身心发展特点,做到适域。

以统编版语文六年级上册第八单元为例,本单元由《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》和《有的人——纪念鲁迅有感》四篇课文组成,多角度、多文体引导学生认识鲁迅。由于时代背景等诸多原因,学生的预习并不顺畅,甚至可以说是具有一定困难的。特别是《好的故事》,对于当前六年级的学生来说,要想读懂文字背后的内容更是难上加难。因此,这个单元的学习要素就是“借助相关材料,理解课文内容”,包括阅读链接中冯雪峰、李何林等对《野草》的解读以及《有的人——纪念鲁迅有感》中学习要点的指导。

那高年级学生,对鲁迅的认知应该处在怎样的层次呢?笔者认为,当下的“鲁迅”应该符合高年级学生的年龄和认知特点。在学生的认知水平上,选择文本意义的“鲁迅”,即只需认识教材中诠释出的鲁迅即可。学生认识的可能是一个有爱国情怀的鲁迅,或是一个会描写童年乐趣的鲁迅,抑或是一个文笔晦涩、读不懂的鲁迅。六年级学生是有自己认知能力和审美标准的独立个体。在预习时,教师应充分尊重学生,相信学生,让学生自己通过对文本的第一次学习来产生鲁迅学习的前见,形成他们视角中的鲁迅。

五、预习有力:指向思维的生长

联合国教科文组织在《学会生存——教育世界的今天和明天》中提出:未来的文盲将不是目不识丁的人,而是不知道如何学习的人。让学生学会学习,是学习化社会教育的根本任务。通过适性、适时、适域的预习指导,引导学生从知识的积累走向能力的养成,培养学生自主学习的能力,这也是新课改的精神要义。