绿色信贷对商业银行经营绩效动态效应研究

2021-01-12姚燕燕

姚燕燕

(福州外语外贸学院,福建 福州 350001)

在我国经济转型发展的大背景下,绿色发展已经成为不可避免的主题之一。绿色信贷作为绿色经济发展的重要“催化剂”,在近年来乃至长期金融发展中都具有重要的意义。从2012年中国银行监督管理委员会(简称银监会)发布《绿色信贷指引》到2015年银监会再次发布《能效信贷指引》,再到2016年央行与银行协会等共同发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》,绿色信贷发展从“鼓励、指导”到“大力发展”,已经成为未来各商业银行可持续发展的竞争力之一。据《中国绿色信贷发展报告》,截至2018年末,我国银行绿色信贷余额达8.23万亿元,同比增长率为16%。2018年新增绿色信贷为1.13万元,占同期贷款总额14.2%,虽然占比相比2017年的9%有所增进,但仍与日益增长的绿色融资需求相差甚远,这可能在某些程度上与银行经营业绩压力有所关联。绿色信贷对商业银行经营业绩是否一定是负向影响,绿色信贷的开展是否以商业银行经营业绩为内生动力,二者在长期中是否相互影响,厘清这些问题有助于进一步推进商业银行开展绿色信贷,促进我国绿色产业发展。

一、文献综述

关于绿色信贷与银行经营绩效关系的研究目前尚未形成统一结论,有些学者认为绿色信贷的开展会增加商业银行管理成本,从而对银行的经营绩效有负向影响[1-2]。张新认为绿色信贷的实施对商业银行的盈利能力具有负面的作用,但对银行的风险控制能力有正面作用[3]。国外学者Scholtens与Dam通过成本与收益分析方法对比分析实施赤道原则的银行(51家)和未实施赤道原则的银行(56家)的业绩差异,认为前者相对于后者虽然成本增加,但由于企业社会责任的承担有助于银行声誉的提升以及信贷风险的降低,然而前者的营业利润率由于信贷成本的增加较后者明显较小[4]。Geoffrey认为银行进行环境风险评估管理会增加成本投入,然而从长期来看,这种成本投入由于可以降低不良信贷的发生,从而具有一定的资产收益[5]。国内也有部分学者认为绿色信贷可以促进银行信贷资产的改善,从而对经营绩效具有积极作用[6-7]。少数学者对绿色信贷与银行经营业绩关系进行反向研究,周再清等从商业银行经营绩效的视角分析绿色信贷的开展,指出业绩较好的银行,其绿色信贷业务也开展得更好[8]。

综上所述,目前有较为丰富的多维度关于绿色信贷和银行经营绩效的研究文献,这也为进一步深入分析二者的动态关系奠定了良好的文献基础。首先,综合分析学者研究,多数侧重于绿色信贷对商业银行经营业绩的单向影响研究,而忽略二者长期、交互性影响研究。绿色信贷对商业银行经营业绩的影响是一个动态的、持续性的过程,商业银行的经营绩效水平不仅受当期各类因素影响,也会被前期经营因素影响。而银行经营绩效作为绿色信贷的“内生动力”,反过来也会影响绿色信贷的实施,因此二者的关系应该是动态交互性的影响。其次,上述研究文献在经营绩效的指标选择上也存在一定的差异,多数学者仅仅采用ROE或者ROA作为商业银行盈利绩效指标,也有部分学者按照盈利性、流动性、安全性等原则综合评判商业银行经营绩效,但在具体指标选取上仍存在一定的差异。本文在影响机理分析基础上,认为应当将成本收入比、手续费及佣金收入占比等指标纳入到盈利性研究,此外安全性、流动性相关指标选取也根据机理分析作出调整,以期更为精确研究二者的动态关系。最后,在样本数据选取上,根据我国商业银行实施绿色信贷的发展现状应尽可能涵盖国有银行、股份制银行、城市商业银行等多种类型银行的相关数据,使得分析结果更全面。

二、绿色信贷与商业银行经营绩效的影响机理分析及假设

由于商业银行运营遵循“盈利性、安全性、流动性”基本原则,因此关于绿色信贷对银行经营绩效的影响机理分析可以从这三个方面入手。同时,基于动态视角,进行绿色信贷对银行经营绩效影响的时滞效应分析。

(一)绿色信贷对商业银行“盈利性”影响分析

基于成本-收益视角,绿色信贷对商业银行盈利能力的影响路径可以从企业声誉效益、利息净收入、中间业务收入三个方面进行解析。

第一,绿色信贷的实施,能够帮助商业银行建立“绿色声誉”,并能有效转化良好声誉效能,促进其经营业绩发展。一方面,绿色信贷的实施能够帮助银行树立承担保护环境的社会责任形象,有助于增加新客户的认可度以及原有客户的忠诚度。另一方面,随着银行建立起“绿色金融”的品牌效应,有助于商业银行抓住相关绿色产业的项目,同时获得相关财政政策的福利。最后,绿色信贷的实施符合国际金融赤道原则价值观,有助于商业银行突破国界与国际商业银行进行业务对接、学习先进经验和操作技术,增加绿色信贷效能。

第二,目前绿色信贷带来的利息净收入效益较低。从成本上看,绿色信贷的实施会增加商业银行成本负荷,一方面表现为绿色信贷评估标准费用以及运行费用,另一方面表现为商业信贷资金被挤占的机会成本。从收益上看,目前环保企业的短期效益比较低下,且为了推动绿色经济发展,商业银行绿色信贷的利率往往带有政策优惠。此外,目前环保企业的项目相对于“两高一剩”项目仍较少,进而影响银行绿色信贷规模。综上,绿色信贷的利息净收入水平较低。

第三,从长期来看,随着商业银行对环境评估方法的完善和绿色信贷风险控制体系的发展,商业银行可以进一步开拓绿色信贷的中间业务从而扩大中间业务收入。例如兴业银行、农业银行在其CDM(联合国清洁发展机制)项目中,可针对相关企业开展项目顾问服务、资金托管服务乃至相关绿色项目融资租赁等中间业务,从而增加营业收入。此外,绿色信贷的开展也是刺激商业银行进行产品创新的良好契机。目前大多数银行都根据自身特色开发新型绿色信贷产品,例如碳配额出卖回购业务、AFD(法国开发署)绿色信贷业务等,这些新型业务不仅丰富了绿色信贷品种,也有效促进商业银行非利息收入增加,这对商业银行在传统利差盈利模式收窄背景下转型发展,创造新的盈利点具有重要意义。

(二)绿色信贷对商业银行“安全性”影响分析

绿色信贷对于商业银行安全性的影响机制主要表现为信贷质量优化以及风险控制能力的提升。从长期来看,随着国家环境保护法律的完善和发展生态经济制度的确立,绿色信贷项目相较于“两高一剩”项目触及法律制裁红线或引发污染、倒闭等不良社会事件的概率要低得多,从而绿色信贷的不良率总体水平较低。在有限资金前提下,商业银行若较大比例投放资金到环保项目以替代传统“两高一剩”项目,则会有助于优化商业银行信贷质量,保证商业银行信贷资金的抗风险能力,从而提升商业银行经营绩效。另一方面,随着商业银行完善环境风险的评估标准,对绿色信贷业务贷前评估、贷中检测、贷后追踪的实践,以及对抵押物环境风险的考量等会进一步加强商业银行风险控制能力。总体来说表现为降低信贷信用风险、担保风险、连带责任风险等。规避风险能力的提升能够持续性刺激商业银行经营业绩提升。

(三)绿色信贷对商业银行“流动性”影响分析

流动性能够保证商业银行在资金短缺情况下以合理成本快速获得现金流。对于以货币为经营对象的商业银行,现金流就是其经营业绩的重要“源泉”。然而,当前我国绿色信贷业务发展水平总体处于初级阶段,商业银行推行绿色信贷的成本投入处于上升阶段;再则,目前各商业银行主要投资于大型环保项目,资金回收比例处于较低水平。因此,从短期来看,绿色信贷对商业银行流动性有负向效应。但从长期来看,随着绿色品牌效应的产生,各类操作及风控体系的完善,绿色信贷效应会越发凸显,环保项目规模效应出现,绿色信贷业务可能对银行流动性有积极影响。

综上,绿色信贷对当期商业银行经营绩效的影响表现为对成本效应、流动性的负向影响,对中间业务收入、良好绿色声誉、信贷质量优化、风控能力提升等则为正向影响。但从长期来看,随着绿色信贷业务正规化、规模化,绿色信贷对商业银行成本效应、流动性负向影响应该会逐渐弱化,绿色信贷体系投入的单位成本越来越小,且越来越多的环保项目成为商业银行信贷的主流业务,绿色信贷对商业银行经营绩效整体呈现正向影响。因此,绿色信贷对商业银行经营绩效的影响从短期看可能是正向的,也可能是负向。但从长期来看,绿色信贷对商业银行经营绩效有积极影响。反过来,随着商业银行经营绩效的提升,其开展绿色信贷的基础也更为广泛,商业银行有更强大的资本构建绿色信贷业务标准、培训相关业务人员、打造品牌效应以及研发绿色产品和服务,从而能够促进绿色信贷的开展,实现经营业绩与绿色信贷发展的良性互动。故本文作出如下四个假设:

H1:绿色信贷对当期商业银行经营绩效有增强效应;

H2:绿色信贷对当期商业银行经营绩效有弱化效应;

H3:绿色信贷对未来商业银行经营绩效有增强效应;

H4:绿色信贷对未来商业银行经营绩效有弱化效应。

三、绿色信贷对商业银行经营绩效动态影响实证分析

(一)数据和指标选取说明

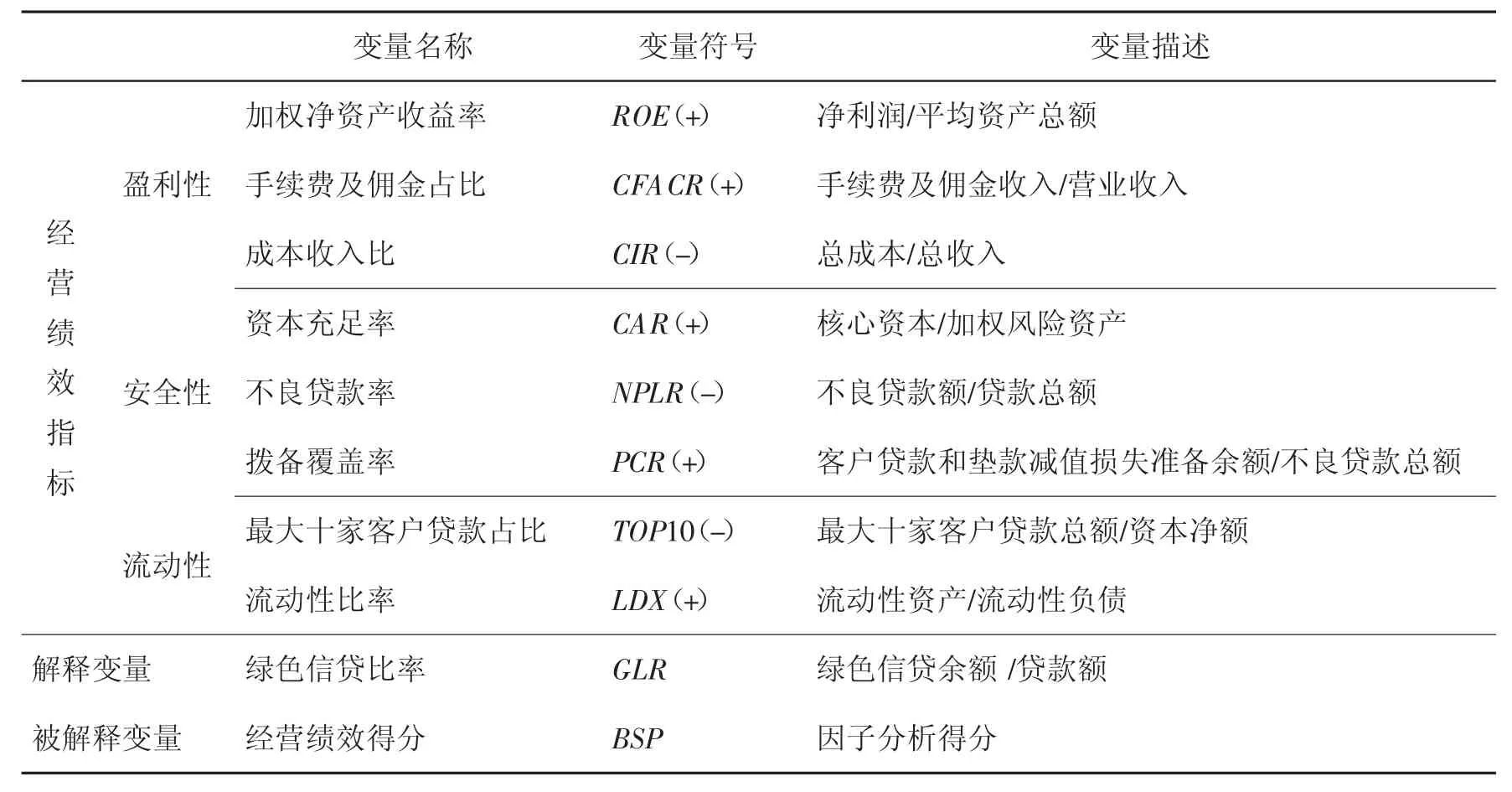

为了更全面分析我国商业银行经营绩效与绿色信贷关系,本文选取16家商业银行2011—2019年相关数据,其中5家国有银行(中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行)、7家绿色信贷发展突出的股份制银行(招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、华夏银行、浦发银行、平安银行)、4家业绩排名靠前的城市商业银行(北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行)。指标选择上,对商业银行经营绩效的代表性指标仍按照盈利性、流动性、安全性三个方面来选取,部分指标的选择标准结合上述绿色信贷影响机理以及各行年报中关于流动性、安全性、盈利性的披露规定(具体见表1),其相关数据来源于各行年报;绿色信贷指标采用各商业银行绿色信贷占当年贷款比率,数据来源于各行企业社会责任报告。

表1 变量指标说明

(二)模型设计

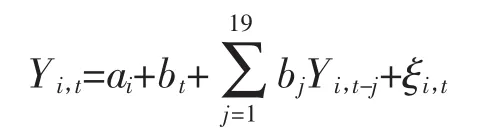

为了综合分析绿色信贷对商业银行经营绩效的影响,首先采用SPSS对商业银行经营绩效进行因子分析,得出16家商业银行综合绩效得分。因子分析能够有效降低变量维数,同时又能避免信息丢失或信息不完整。其次,在因子分析得出经营绩效得分前提下,再构建PVAR模型,进行动态分析绿色信贷对商业银行综合经营绩效的影响。面板向量自回归模型可以在考虑时间效应以及个体效应前提下,对多个面板数据变量进行分析,具备VAR模型和面板数据模型的优点。拟设计模型为:

其中,Y={BSP,GLR};ai表示银行个体差异,即个体效应;bt为变量时间特征,即时间效应;ξi,t为随机干扰项;i=1,2,…,16(为银行序号);t=2011,2012,…,2019(为年份);j为滞后期数。

(三)实证分析

1.因子分析

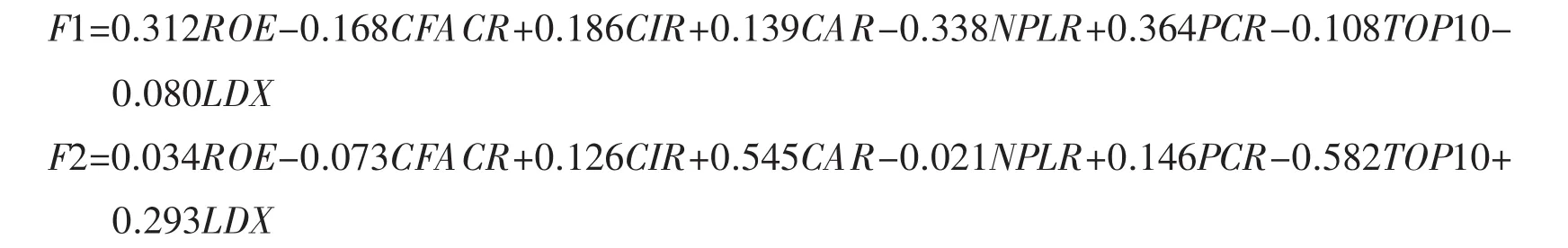

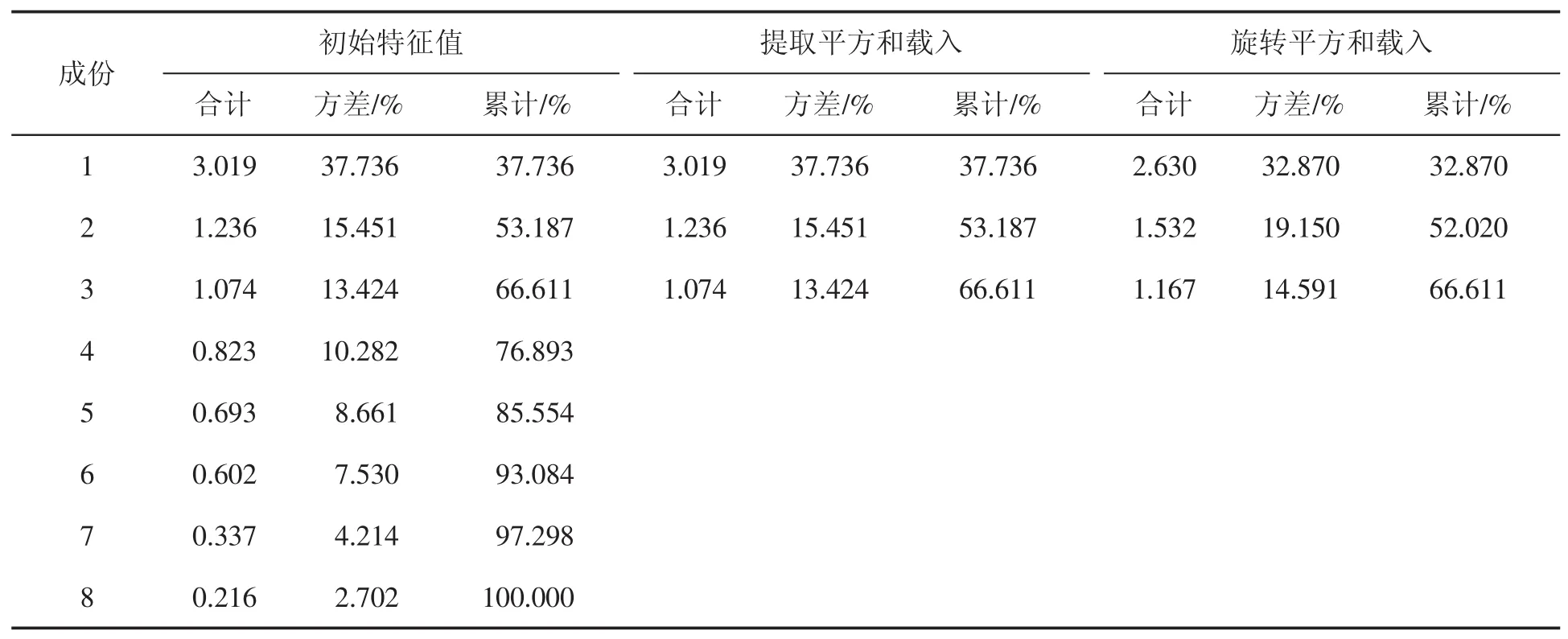

先针对16家银行8个衡量经营绩效指标进行KMO检验和Bartlett’s球状检验,Bartlett检验结果伴随概率小于0.05,KMO值为0.718,表明通过适度性检验,该8个指标适合进行因子分析。通过最大方差法进行提取公因子,结果表明8个原始变量的原始信息基本都能被大比例提取,公共因子包含的原始变量的信息基本都超过53%,其中,不良贷款率变量提取信息甚至高达81.2%,提取效果较为良好,丢失信息较少。对于特征值大于1的变量提取公因子,根据表2方差总解释结果显示,累计贡献值为66.61%,因此可以采用前3个公因子作为评价商业银行综合经营绩效指标。根据正交旋转矩阵结果,因子1对不良贷款率、拨备覆盖率、加权净资产收益率3个指标载荷高,其赋值分别为0.872、0.846、0.794;而因子2对最大十家客户信贷比、资本充足率、流动性比率指标的载荷较大,分别为0.799、0.750、0.491;因子3对成本收入比赋值达0.763、手续费及佣金收入增长率的载荷为0.612。

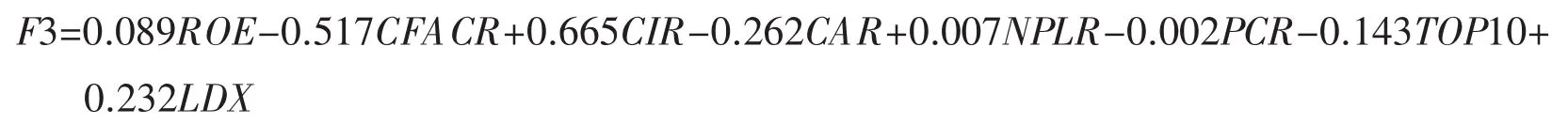

根据成分矩阵得分结果,给出各因子与指标表达式:

表2 方差总解释

依据方差总解释表中3个因子的方差贡献率以及累计贡献方差值,计算3个因子的权重分别为49.35%、28.75%、21.90%,故各个银行的经营绩效得分可以按照以下方式计算:BSP=49.35%F1+28.75%F2+21.90%F3=0.184ROE+0.009CFACR+0.274CIR+0.168CAR-0.171NPLR+0.221PCR-0.252TOP10+0.096LDX。

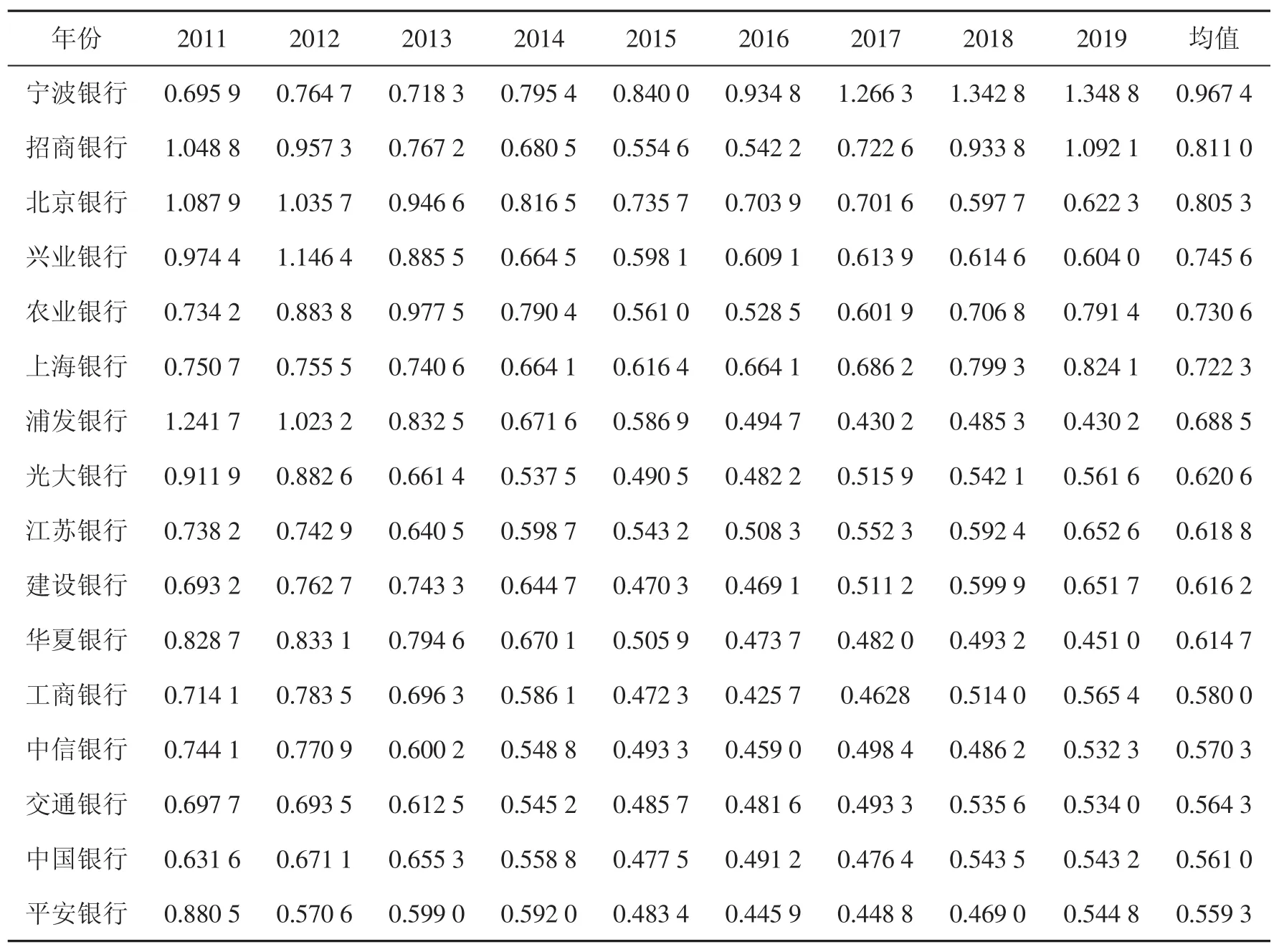

根据上述计算方程式,可以得出16家商业银行综合经营绩效,如表3所示。从各行经营绩效得分均值看,宁波银行、招商银行、北京银行、兴业银行分别位列前四名,光大银行、江苏银行等商业银行的经营绩效得分低于整体经营绩效平均分0.673 5,尤其是国有银行经营绩效得分排名均靠后,这说明国有银行经营效率低下,而股份制银行中招商银行、兴业银行表现较好,城市商业银行在政策辅助下取得较好的成绩。据张众关于兴业银行绿色信贷业务分析得知,兴业银行从2008年开始积极响应绿色金融政策,且多次在产品创新、管理体系设计上成为绿色信贷业务的龙头企业[9]。然而这些经营绩效是否受到绿色信贷影响,其影响程度多大?机理分析部分的长期滞后性影响是否存在?例如绿色金融业务做得较为突出的兴业银行,其靠前的经营成果是否是绿色信贷滞后正面效应的显现?这些问题颇为值得深思。明确这些问题对于商业银行经营决策乃至长期经营绩效预测具有积极的意义。

表3 各商业银行综合经营绩效得分

2.面板数据向量自回归模型

构建PVAR模型中,以商业银行经营综合绩效得分为内生变量(BSP),以各行绿色信贷业务占比(GLR)为外生变量,进而动态分析绿色信贷对商业银行经营绩效的长短期影响。从表4两个变量的描述性分析看出BSP的标准差要比GLR的标准差小,说明当前各商业银行绿色信贷业务开展情况差距较大,这也侧面说明我国当前绿色信贷业务发展处于初级阶段,绿色信贷业务对银行经营绩效的影响短期效益可能较为不明显。

表4 变量描述性分析

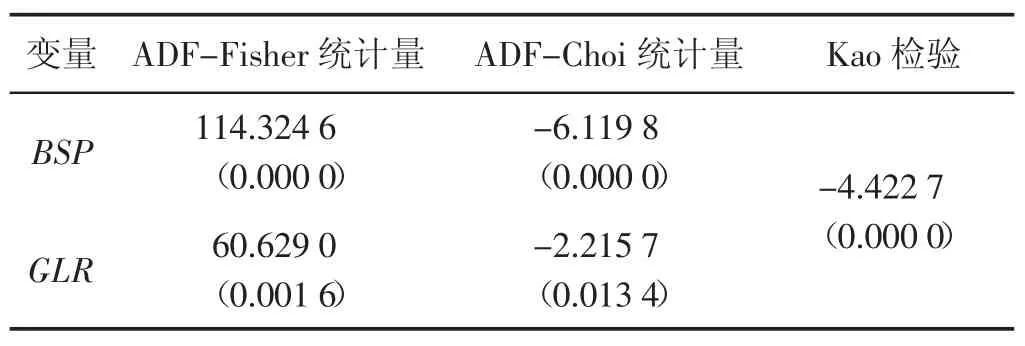

为了防止实验出现伪回归情况,先对两个变量进行单位根检验以及协整检验,单位根检验采用ADF-Fisher和ADF-Choi两种方法,协整关系检验采用Kao检验。结果表明(见表5)两个变量均不存在单位根,即数据序列平稳。Kao检验伴随概率小于0.05,说明在5%置信下绿色信贷比与商业银行经营绩效得分存在长期协整关系。

表5 ADF检验和Kao检验

根据最优滞后阶数检验结果,多个检测结果中二阶占比较多,故可以确定两个变量最优滞后阶数为二阶,且后续PVAR模型中两个变量采取滞后一阶。

通过PVAR脉冲响应检测,可以直观观察商业银行综合经营绩效得分与绿色信贷比的相互关系及其长期冲击情况。根据脉冲响应图(图1),当对BSP一个正向冲击后,其自身会产生正向脉冲响应,且这个响应会随着时间的加长有下降趋势,最终稳定。当GLR对BSP冲击先是有负向效应,并随着时间推移负向效应越来越小,第三期左右开始转负为零,最终稳定,但正向效应不明显。而BSP对GLR的冲击先是下降后上升,从第二期开始正向响应逐渐稳定并持续。而GLR对自身脉冲响应先表现为负向效应,在第三期后转为0。

图1 脉冲响应结果

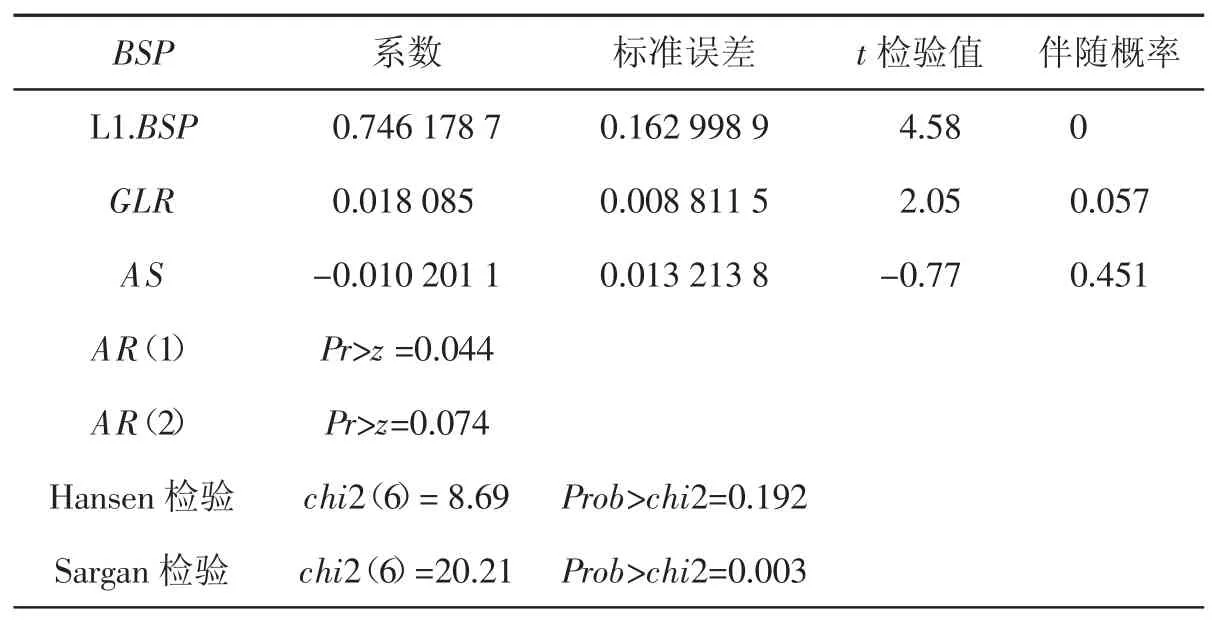

进一步量化绿色信贷对商业银行经营绩效的影响,对BSP和GLR进行差分GMM回归分析。以银行资产规模AS为控制变量,并取对数。其结果(见表6)表明BSP滞后项对其本身有显著的、正向的影响效应,其每增加1单位的变化率,就会对BSP产生74.62%的影响。GLR对BSP也存在显著的、正向的影响效应,但其影响系数低于BSP本身滞后项的影响。当GLR增加 1%,BSP 会增加 1.81%。AR(1)小于 0.05 且 AR(2)大于 0.05,说明本次回归的残差不存在二阶自相关。且Hansen检验和Sargan检验均通过,说明模型估计结果良好。然而控制变量AS并不显著。说明商业银行经营绩效不受资产规模影响。

表6 GMM回归结果

(四)实证结果分析

本文基于商业银行盈利性、安全性、流动性原则并结合绿色信贷对银行经营绩效的影响路径进行因子分析,结果表明兴业银行等绿色信贷业务成绩突出的银行其综合绩效排名比较靠前。然而国有银行中如工商银行等绿色信贷占比较高的银行,其经营绩效排名却并没有很高,而宁波银行等绿色信贷业务占比低、起步晚的城市商业银行排名却靠前,这似乎说明绿色信贷对商业银行的经营绩效影响关系具有随机性。

为了进一步明确在考虑时间因素情况下绿色信贷对商业银行经营绩效的影响,采取PVAR模型进行分析,脉冲响应结果表明绿色信贷对商业银行经营绩效的影响起先表现为负向效应,但随着时间推移,在第三期之后开始转为0,且长期稳定。同时差分GMM模型分析结果表明从长期来看绿色信贷对商业银行综合经营绩效有正向影响,这也印证假设H2和H3,但是商业银行经营绩效受到自身滞后项影响的系数高于绿色信贷对其影响的系数,且银行资产规模对经营绩效影响不显著,说明商业银行经营绩效目前主要受自身前期经营成果影响。而绿色信贷虽然具有一定的积极影响,但占比不大,也侧面说明绿色信贷对商业银行经营绩效的长期效应尚未凸显。

四、结论与建议

综上,我国商业银行绿色信贷对经营绩效影响情况如下:首先,绿色信贷对商业银行经营绩效存在长期正向效应,然而由于短期存在负向效应,目前我国各大商业银行虽然都陆续响应中国人民银行政策号召开展绿色信贷业务,但绿色信贷占比仍处于较低水平。在16家商业银行中,除兴业银行平均绿色信贷占比高达20.22%外,其余商业银行平均绿色信贷占比在0.9%~7%范围内波动。其次,各商业银行绿色信贷的投向比较集中于大型环保项目。这可能源于商业银行安全性经营原则,大型环保项目的信用水平较高,且资金流稳定,但会导致绿色信贷产品缺乏创新性,也不利于我国绿色产业发展。第三,从盈利性角度看,由于我国商业银行目前未形成标准化、专业化的绿色信贷操作、管理体系,从而在短期内需要较大的成本投入,由此降低商业银行实施绿色信贷的积极性。最后,目前各大商业银行主要在企业社会责任报告中披露绿色信贷数据,尚未将绿色信贷业务纳入到定期业绩报告中,并未意识到绿色信贷与经营绩效的内在、长期性关系。针对上述问题,笔者提出相关建议。

(一)完善绿色信贷业务行业标准、管理体系

建议由中国人民银行及政府环保部门牵头,在行业协会组织下,共同制定绿色信贷业务的行业标准,例如抵押物评估技术、排放物的检测标准以及相关环保项目的管理体系、实施细则等。可以借鉴赤道原则相关操作指引以及国外实施绿色信贷较为成熟的银行经验,构建绿色信贷绩效标准、管理机制等,并尽可能构建相关的技术及资源共享、银行互动机制,以降低商业银行单独实施绿色信贷的成本投入,促进我国绿色信贷的发展。

(二)多元化发展绿色信贷产品

上述绿色信贷影响路径理论分析结果表明,绿色信贷对于提高商业银行中间业务收入有明显作用。因此,首先建议商业银行在行业标准完善基础上多元化创新绿色信贷产品,培育绿色信贷产品创新力。例如可以借鉴国外绿色金融发展经验,打造绿色发展基金为环保型企业的研发提供资金支持,助力环保企业技术发展。中国在低碳技术发展方面仍有较大的发展空间[10],也可以借鉴日本瑞穗银行开发清洁技术、碳交易业务等具备可持续发展的信贷产品。其次,可以利用商业银行网点优势、行业互助机制为环保企业或者考虑助力绿色产业的金融机构提供咨询等中间业务。第三,针对零售消费者,也可以增加诸如绿色信用卡等业务产品,鼓励全民绿色出行等环保消费。值得注意的是新型绿色产品的开发要结合风险控制机制的创新发展,否则可能带来更大的成本投入。

(三)加强绿色信贷业务披露

第一,建议正式将绿色信贷相关业务数据纳入到审计报告要求中,以此增加信息披露。这样一方面有助于披露商业银行实施绿色信贷业务的信息,方便公众统计、监督商业银行绿色信贷的实施状态;另一方面公开绿色信贷业务数据有助于将来绿色信贷业务向银行竞争力的转化,有助于激发商业银行提高发展绿色信贷业务的自主意识,而不仅仅停留在企业社会责任层面。第二,与之配套的立法、行业规则措施也应该随之而行,例如银监会或者中国人民银行针对每个网点绿色活动的披露情况予以惩励考核,并规范绿色信贷披露标准等。只有自上而下的法律法规的出台,才能在较短时间内引起商业银行的重视,从而推动绿色信贷乃至绿色产业的发展。第三,建议引入第三方审计机构负责商业银行绿色业务信息披露的完整性、准确性和真实性。

(四)构建绿色信贷激励机制

针对当前我国商业银行开展绿色信贷积极性不高、业务规模占比较低的问题,建议首先出台一系列激励措施鼓励绿色信贷的实施。例如对符合绿色业务标准的商业银行给予一定的贴息鼓励,或者税收优惠。第二,鼓励商业银行自行增加提计绿色业务的风险准备金,用于补偿实施绿色信贷带来的损失,或者用于补偿商业银行关闭“双高”企业业务带来的损失。而商业银行提计的这部分准备金可以抵充存款准备,或给予一定的财政补贴。第三,建议各地人民银行结合当地的绿色产业特色,适当放宽相关绿色信贷业务的利率浮动范围,并引导商业银行灵活设计绿色信贷产品。同时,结合科学的绿色信贷业务业绩评估机制,为表现优异的商业银行提供奖励。