绍兴九年王伦出使使职考

——兼论南宋初年“两宫”含义的演变

2021-01-12黄昌付

黄昌付

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

当前学术界对王伦的研究,多从其外交活动来看宋金两国的交聘体制,而忽略史书对宋高宗绍兴九年(1139)王伦出使时所带使职的两种不同记载的考证。目前学界有一些成果对《宋史·王伦传》《宋史·高宗本纪》进行校补或考证。如:高纪春的《宋史·本纪考证》对《宋史·高宗本纪》中王伦绍兴八年(1138)出使记录进行考证[1]。刘云军的《〈宋史〉宰辅列传补正》,通过《建炎以来系年要录》与《宋史·王伦传》等书记载对绍兴九年王伦出使使职进行补正[2]。陈乐素的《〈三朝北盟会编〉考》虽言及此处抵牾,却未探究何种记载较为可信[3]。因此当前学术界虽有涉及绍兴九年正月王伦出使使职的校补,但仍未能探究出何种记载较为可信。

今从《宋会要辑稿》(以下简称《宋会要》)、《三朝北盟会编》(以下简称《会编》)、《建炎以来系年要录》(以下简称《要录》)、《宋史》、《楼钥集·签书枢密院事赠资政殿大学士谥节愍王公神道碑》(以下简称《王伦神道碑》)等书的成书年代、宋人意识中的“两宫”意指何人以及当时的社会背景等角度进行考证,以探究绍兴九年王伦出使使职的何种记载较为真实。

一、王伦出使所带使职的两种不同记载

靖康二年(1127),金人攻下北宋都城开封后,尽掠徽、钦二帝及宋室宗族北还,史称“靖康之难”。建炎元年(1127),康王赵构于应天(今河南商丘)即位,建立南宋。宋高宗为稳定于江南一隅,便开始了遣使议和的外交活动。王伦作为一个市井起家的官员,往返宋金两国之间,许多出使任务皆是由他完成,但绍兴九年王伦出使时的使职在几部史书中却出现了两种不同的记载。

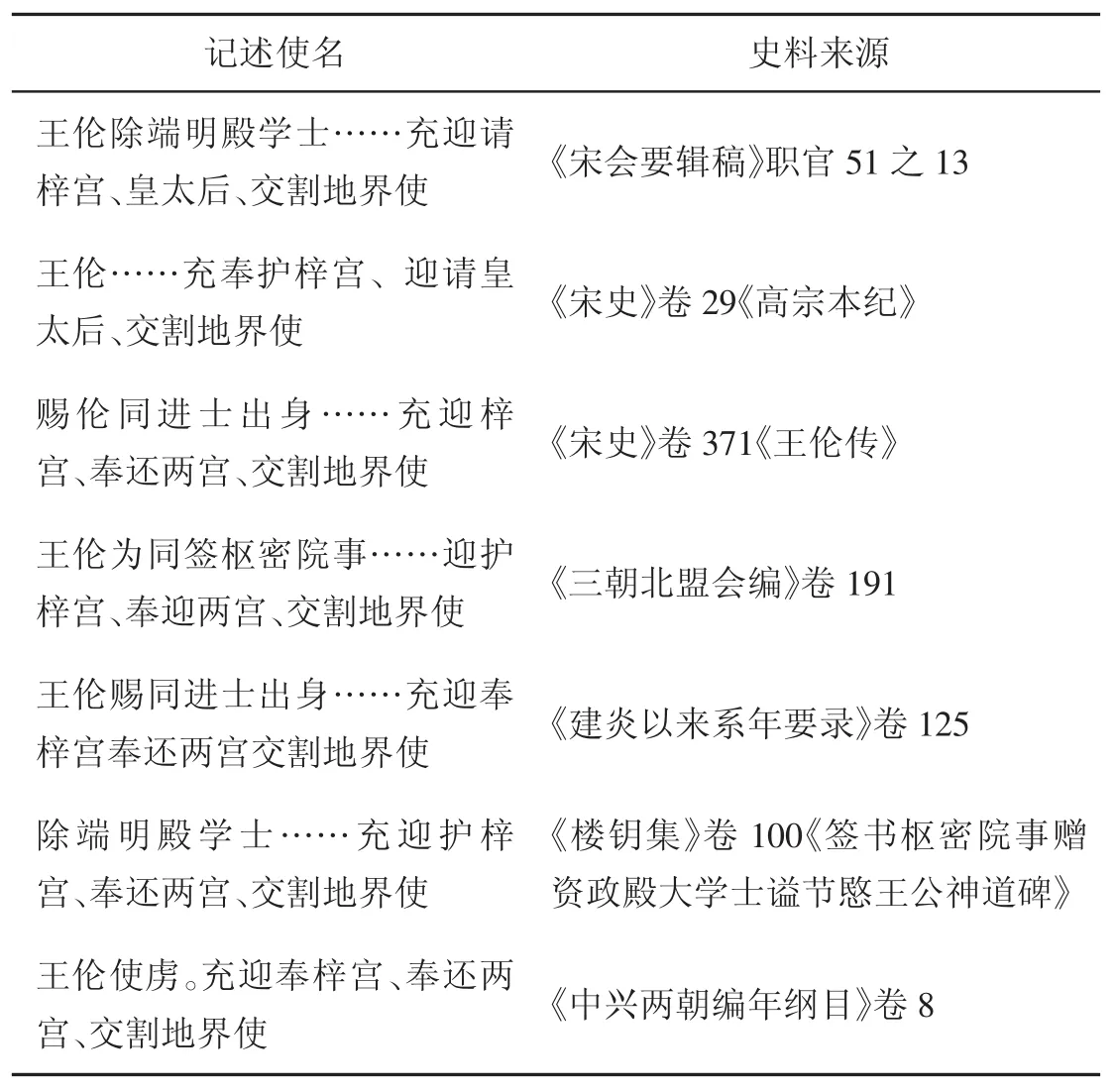

《要录》记载绍兴九年王伦“除端明殿学士、同签书枢密院事,充迎奉梓宫奉还两宫交割地界使”[4]2361。可见,王伦此次出使任务主要为三件事,分别是迎回梓宫、奉迎两宫、划分地界。但是此次王伦出使使职的记载却与《宋会要》等书记载不同。《宋会要》载:“王伦除端明殿学士、同签书枢密院事,免签书,仍赐同进士出身,差充迎请梓宫、皇太后、交割地界使。”[5]其他史书对此次出使使职亦有记述。为便于比较,现将各种史籍记述情况进行统计,详见表1。

由表1可知,在绍兴九年王伦出使使职的记载中,《宋会要》《宋史·高宗本纪》记载王伦出使使职是迎请梓宫、皇太后、交割地界使。而《要录》《会编》《宋史·王伦传》《中兴两朝编年纲目》,甚至是楼钥所作的《王伦神道碑》中都记载王伦出使使职是迎请梓宫、奉还两宫、交割地界使。可以看出,各记载中的使职有出入之处乃是“两宫”与“皇太后”。究竟何种记载较为准确地反映当时真实的使职名称,还需要从各种史籍的成书年代、宋人意识中的“两宫”以及当时的社会背景等角度进行考察。

表1 绍兴九年王伦出使使职名称

二、《要录》《宋会要》等书记载“两宫”由来考

(一)各种史书的成书年代

《会编》作者徐梦莘在《自序》中言明该书成于宋光宗绍熙五年(1194)①《三朝北盟会编·自序》载:“绍熙五年十二月……臣徐梦莘谨记。”可知此书成于绍熙五年,见徐梦莘《三朝北盟会编·自序》,上海古籍出版社1987年版,第3页。。宁宗嘉定三年(1210)之前《要录》成书②点校者在点校说明中言:“宋宁宗嘉定三年,朝廷尝下指挥,令李心传之弟道传缴进缮写好的进本。”可知李心传至少在宋宁宗嘉定三年时,已经完成了《建炎以来系年要录》的撰写。见李心传撰、胡坤点校《建炎以来系年要录·前言·点校说明》,中华书局2013年版,第1页。。《王伦神道碑》的作者楼钥曰:“又二十有二年,当嘉定之四年(1211),公之诸孙求铭,距公之亡盖六十八年矣。”[6]可知《王伦神道碑》作于宋宁宗嘉定四年。因此记载“两宫”的书籍,如《要录》《会编》等均于宁宗嘉定四年之前已经成书。

《宋史》成书于元代,即使是《宋史》本纪取材的国史本纪,其成书年代也晚于《要录》等书。《中兴四朝国史》始于理宗嘉熙二年(1238)修撰,《宋史》谓:“嘉熙二年三月壬子,以李心传为秘书少监、史馆修撰,修高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝《国史》、《实录》。”[7]816

《宋会要辑稿考校》言明今本《宋会要》的底稿源于李心传所修《十三朝会要》[8]。《宋史》记载李心传“踵修《十三朝会要》,端平三年(1236)成书”[7]12984。

因此,从上述的论述中可以看出,《宋史》及今本《宋会要》的底稿成书年代均晚于《要录》《王伦神道碑》等几部书籍,故而《要录》《王伦神道碑》等书记载王伦充奉迎梓宫、奉还两宫、交割地界使贴近历史。

(二)宋人意识中的“两宫”

《古代汉语词典》谓:“两宫指太后和皇帝,太上皇和皇帝,皇帝和皇后,或两后。”[9]此为今人总结所得,故与当时宋人口中的“两宫”有所差异。为深入剖析此问题,还需从宋人的言语中分析当时宋人意识当中的“两宫”意指何人。

纵观宋人记录,宋徽宗在世之时,宋人意识中的“两宫”意指宋徽宗、宋钦宗。如李纲谓:“陛下以二圣远狩沙漠,食不甘味,寝不安席,思迎还两宫,致天下养,此孝悌之至,而尧、舜之用心也。”[7]11256-11257《宋史》亦载:“有商人陈忠,密吿伦二帝在黄龙府,伦遂与弁及洪皓以金遗忠往黄龙府潜通意,由是两宫始知高宗已即位矣。”[7]11522可以见得此时宋人意识中的“两宫”意指徽、钦二帝。宋遣使为徽、钦二帝送金银的记录,也可证明“两宫”指代徽、钦二帝。绍兴二年(1132),宋派遣使臣“附香药、果茗、缣帛、金银,进两宫、二后。上皇金三百两、银三千两,渊圣(宋钦宗)减三之一;宁德、宣和二后又减半”①此处原载:“进两宫二后上皇金三百两”句读有误,应句读为“进两宫、二后。上皇金三百两”参见(宋)李心传撰、胡坤点校《建炎以来系年要录》卷58,绍兴二年九月辛酉,中华书局2013年版,第1167页。。

当绍兴五年(1135)“太上皇帝崩于五国城”[7]520后,就不应以“两宫”称呼徽、钦二帝。若以“两宫”称之徽、钦二帝,则显示出人臣对生者与死者的不敬。因此在绍兴五年之后,南宋君臣多以梓宫、渊圣(宋钦宗)以及太母称呼。如枢密院编修官胡铨上疏曰:“我一屈膝,则梓宫可还,太后可复,渊圣(宋钦宗)可归,中原可得。呜呼!”[4]2306但实际上,此时宋人意识中的“两宫”实际是指钦宗和韦后。如泗州刘纲上奏王伦归耗,高宗却曰:“朕以梓宫及皇太后、渊圣皇帝(宋钦宗)未还,晓夜忧惧,未尝去心。若虏人能从朕所求,其余一切非所较也。”[4]2185高宗以此话语向群臣表达了他是因为对远在北方的亲人的思念,才不惮屈己与金朝议和。这里虽然看不出“两宫”是否指代韦后、宋钦宗,但绍兴八年张焘的上疏可证明此时宋人眼中的“两宫”意指韦后及宋钦宗。绍兴八年,兵部侍郞张焘、试吏部侍郞晏敦复对高宗这种忧心梓宫、皇太后以及渊圣的心情表达同情,二人上疏曰:“仰惟陛下圣孝天至,痛梓宫之未还,念两宫之未复,不惮屈己,与虏议和,夙夜焦劳,诚心恳切。”[4]2342可见此时宋人所称“两宫”指代宋钦宗和韦太后。

因此,在宋徽宗逝世之后,南宋君臣口中的“两宫”意指钦宗及韦后,且和议目的是为了迎回梓宫、韦后以及宋钦宗,故而《要录》《王伦神道碑》等书记载的王伦充奉迎梓宫、奉还两宫、交割地界使较为可靠。

(三)遣使议和时期的社会背景

实际上绍兴十一年(1141)和议完成后,金人归还的人员中并没有宋钦宗,对此相关学者多有研究,其中尚钺认为高宗“为了保持自己的帝位,还不能完全放弃抵抗;但他又怕宋钦宗回来和他争夺帝位,所以不愿取得抗金斗争的彻底胜利。他希望的只是坐稳皇帝宝座”[10]。陈振认为“宋高宗之所以如此屈辱地向金称臣求和,实际上是私心作祟,他是怕金朝放出宋钦宗作为傀儡来与他抗衡,因而影响到他帝位的稳固”[11]。漆侠认为“高宗唯恐金人把他的父兄释放回来,那样他就不能继续坐在皇帝的宝座上了”[12]。但即使如此,高宗还是在人前多次宣扬和议是为迎回梓宫、皇太后以及宋钦宗,从而占据道德和伦理上的至高点。

当高宗最初遣使赴金时,遭到部分大臣的强烈反对。建炎元年高宗打算遣黄潜善、周望等人为通问使,还未出行,宰执李纲就上疏反对道:“今日之事,正当枕戈尝胆,内修外攘,使刑政修而中国强,则二帝不俟迎请而自归。不然,虽冠盖相望,卑辞厚礼,恐亦无益。”[7]11257秦桧在中央负责和议、派王伦出使金国时,辛次膺上疏道:“宣和海上之约,靖康城下之盟,口血未干,兵随其后。今日之事当识其诈。”[7]11802更有甚者直接上疏建议处死主持绍兴和议的秦桧、王伦等核心人员。“请诛秦桧以谢天下,请竿王伦之首以谢桧,斩臣以谢陛下”[13]。绍兴八年,范如圭上疏反对和议云:“女真自以于陛下为不共戴天之仇,虽陛下未能即日报复,宁不虑陛下他日终为之害乎?其所以扬言欲以梓宫、母后、渊圣(宋钦宗)悉归于我者,岂诚然哉?是欲以计取陛下,而除己之害尔。陛下纵不爱身,奈宗庙何?奈梓宫、皇太后何?奈渊圣何?”[4]2339知潭州王庶上疏言:“陛下与贼有不共戴天之仇,忍复见其使乎?”[14]由此观之,朝廷之内充斥着反对和议的声音,高宗要想完成和议,就不得不为和议行为披上道德和伦理的外衣,以减轻反对和议的压力。

绍兴八年正月,赵鼎曰:“士大夫多谓中原有可复之势,宜便进兵。恐他时不免议论,谓朝廷失此机会,乞召诸大将问计。”进而高宗回答道:“不须恤此。今日梓宫、太后、渊圣皇帝(宋钦宗)皆未还,不和则无可还之理。”[4]2192说明此时高宗将远在北方的梓宫、太后、宋钦宗搬出,来平息反对和议的呼声。而赵鼎也在此时为高宗出谋划策,来平息反对和议的呼声,他建议高宗应好声劝说反对和议的士大夫,史载:“讲和诚非美事,以梓宫及母兄之故,不得已而为之。议者不过以狼子野心不可深信,但得梓宫及母兄,今日还阙,明日渝盟,吾所得多矣,此意不在讲和也。群臣以陛下孝诚如此,必能相谅。”[4]2244高宗在这一时期也多次在人前表露他对父母兄弟的思念之情,如绍兴八年六月,“上遣王伦传旨,谕曰:‘上皇梓宫荷上国照管。’又问太后及渊圣圣体安否,因哽咽,举袖拭泪,左右皆饮泣”[4]2245。同年十一月,高宗下诏:“大金遣使至境,朕以梓宫未还,母后在远,陵寝宫阙久稽汎扫,兄弟宗族未得聚会……欲屈己求和。”[4]2297有大臣反对高宗此时和议的做法,高宗则以手札回曰:“朕勉从人欲,嗣有大器,而梓宫未还,母后在远,陵寝宫禁,尚尔隔绝,兄弟宗族,未遂会聚……早夜念之,何以为心?所宜屈己议和。”[4]2298另外,当监察御史张戒询问王伦出使的情况时,高宗回答道:“令(王)伦与虏酋四太子言……遣人赍四太子书来,言当归河南及梓宫、渊圣(宋钦宗)、太后。”[4]2218绍兴十年(1140),高宗下诏曰:“昨者金国许归河南诸路,及还梓宫、母、兄。朕念为人子弟,当申孝悌之义;为民父母,当兴拯救之思。是以不惮屈己,连遣信使,奉表称臣。”[4]2527高宗多次直接言明自己屈己议和是为迎回父母兄弟,申张孝悌之意,可谓是站在了道德伦理的至高点上。

当高宗在人前宣传自己屈己议和是为父母兄弟能够南归后,南宋朝廷内反对和议的呼声有所减少,部分士大夫在反对和议的上疏中也不得不赞扬高宗屈己议和的做法是圣人之心的展现,在这种对外宣传下,高宗使中央以及地方做足了迎接“两宫”南归的工作。

首先,在朝廷之内,部分士大夫认为高宗的做法是圣人行径。如兵部侍郎晏敦复虽上疏认为和议不可信,但仍不得不赞扬高宗行径道:“陛下以梓宫未还,母后在远,陵寝宫阙久稽洒扫……意欲屈己就和,此诚圣人之用心也。”[4]2300绍兴八年,冯檝认为高宗和议的决策可行,希望他不要误信士大夫反对和议的言论,与金议和,父母宗族才能团聚。上疏曰:“傥陛下俄顷少降万乘之尊,果得金人革心,归上皇之梓宫,还太母、渊圣(宋钦宗)之銮驾……一日之间,母子兄弟复得相见……臣谓累世南面之乐,未有如陛下今日之乐也。”[4]2326绍兴九年,时任临安府司户参军的毛叔度言:“去年使人之来,道路之言……且其约曰归我梓宫,归我两宫……陛下笃于圣孝,不亿不信,含愤匿怨,屈而与之和,谓奉迎之使朝发,而梓宫可以夕返也。”[4]2488在毛叔度看来,高宗与金议和,是因皇帝圣孝,为了父母兄弟,才屈己与金议和,充满了对皇帝的溢美。绍兴九年有大将曰:“今朝廷方与金国讲和,梓宫将卜于陵寝,两宫复还于行阙,南北之民,各获休息,实天下大庆。”[4]2455也有大臣认为金人若真能归还梓宫、皇太后以及渊圣皇帝,则高宗屈己议和是“为父母兄弟、宗庙陵寝,是屈而行孝悌也……是屈而施仁慈也”[4]2326。

其次,南宋政府自上而下地开始做迎接梓宫、宋钦宗以及韦后的准备工作。在南宋朝廷之内,不仅开始为宋钦宗、韦后建造宫殿,同时还有士大夫认为和议虽不可信,但仍要做筹划梓宫、宋钦宗、韦后南归的相关礼节等工作。绍兴九年“建皇太后宫室于大内,以旧承庆院为之”[4]2366。同月诏:“渊圣皇帝(宋钦宗)宫殿,令临安府计度修建。”[4]2370左宣议郞王之道尝遗左谏议大夫曾统书。大略言:“两宫宿食供顿所经,或无屋宇……预办数千匹之青布,临时张设,以庇风雨。”[4]2413地方官府也开始忙着做准备工作。绍兴九年五月,宿州等地“以迎两宫为名,沿路盖屋”[4]2412。更有甚者“请以常平钱为奉迎两宫之费”[4]2443。绍兴十二年(1142),“江南东路转运使王等献本司银钱十万缗两,以助奉迎两宫之费”[4]2728。可见,高宗的自我标榜和宣传起到了良好的效果,造成南宋上下一派和议立成,梓宫、渊圣(钦宗)、韦后即将回国的景象。

三、结语

综上所述,通过对部分书籍的成书年代、宋人意识中的“两宫”以及绍兴九年前后的社会背景等角度考察后可知,靖康二年至绍兴五年期间,宋人意识中的“两宫”意指徽、钦二帝,绍兴五年徽宗逝世之后,宋人意识中的“两宫”实际上由以往的徽、钦二帝转变为宋钦宗及韦后。高宗前期遣使议和的活动遭到朝野之内士大夫的强烈反对,为扭转这一局面,高宗时常宣称议和是为了父母兄弟,为其屈辱的求和行为蒙上了一层道德的外衣,打着“至孝”的旗号以压制反对和议的呼声。故而,即使宋钦宗南返可能威胁自己的皇位,高宗也不得不在绍兴九年正月任命王伦出使,并加其使名为奉迎梓宫、奉还两宫、交割地界使。若仅仅任命王伦为奉迎梓宫、皇太后、交割地界使,则会导致与其先前所宣传的和议目的相违背。因此《要录》《王伦神道碑》等书的记载比《宋会要》《宋史·高宗本纪》的记载准确。