微生物检验技术在慢性胃炎临床治疗中的意义

2021-01-11李艳杰

李艳杰

摘要:目的:分析微生物检验技术在慢性胃炎临床治疗中价值。方法:从2016年2月开始筛选患者,以门诊收治的慢性胃炎患者入组,截止2016年8月,入选患者106例,根据患者的意愿、结合入院顺序分组,对照组、观察组各入组患者53例,对照组采用雷贝拉唑联合莫沙必利片治疗,观察组Hp 呼吸检验,其中阳性者,阳性者进行Hp根除治疗,采用大肠埃希菌和大肠菌群测试片检测患者的肠道菌群情况,出现菌群紊乱的对象,给予双歧杆菌四联活菌片。结果:未见退出例。观察组控制+显效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组获得控制时间、6个月复发率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:在慢性胃炎临床治疗中进行微生物监测,指导辅助治疗,可增进疗效。

关键词:慢性胃炎;临床治疗;幽门螺旋杆菌;肠道菌群紊乱

【中图分类号】 R446.5 【文献标识码】 A 【文章编号】2107-2306(2021)17--01

慢性胃炎是常见的消化系统疾病,我国正处于社会转型期,社会生活工作压力大,精神心理疾病发生率逐年上升,随着危险因素的增多,慢性胃炎的发病率也隨之上升。慢性胃炎的病因复杂,临床治疗以质子泵抑制剂、抑酸药物、抗炎药物为主,有报道显示幽门螺旋杆菌感染、胃肠道菌群紊乱可能与胃炎发生进展有关。为此,医院尝试对慢性胃炎患者开展相关检查,针对病因治疗,取得一定成效。

1资料及方法

1.1 一般资料

从2016年2月开始筛选患者,以门诊收治的慢性胃炎患者入组。纳入标准:①明确诊断;②活动期,以消化道症状入院;③年龄18~65岁;④知情同意。排除标准:①需要手术治疗;②合并其他类型严重的器质性、系统性疾病,如脑卒中;③其他类型消化道疾病,如结直肠炎;④其他可能导致消化道症状的疾病,如糖尿病并发周围神经功能病变、尿毒症;⑤需要手术治疗,慢性萎缩性胃炎癌前病变;⑥认知精神障碍;⑦无法获得随访;⑧酗酒,药物滥用;⑨进行过幽门螺旋杆菌根除治疗;⑩近1个月出现腹泻,食物中毒病史吸毒;k近1周自行用药治疗史;l哺乳期、妊娠期女性;m药物禁忌症。退出标准:①未按照用药;②依从性差;③采取其他治疗方法;④失访;⑤严重的不良生活习惯,如加班、饮食不规律等;⑥服用计划外的药物;⑦自行退出。截止2016年8月,入选患者106例,其中男60例、女46例,年龄22~57岁、平均(43.0±5.6)岁。病程6个月~3年,平均(1.7±0.6)年。疾病严重程度:轻度40例、中度50例、重度16例。根据患者的意愿、结合入院顺序分组,对照组、观察组各入组患者53例,两组对象年龄、性别、病程、疾病严重程度等临床资料差异无统计意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组:采用雷贝拉唑,20mg/次,1日2次,联合莫沙必利片,5mg/次,1日3次,口服,8周1个疗程,同时医嘱规律作息、饮食,禁喝红茶等刺激性饮食,戒烟酒。观察组:在对照组基础上,进行Hp 呼吸检验,其中阳性者,进行Hp根除治疗,联合阿莫西林0.5g+克拉霉素0.25g,1日1次,联用10日,雷贝拉唑餐前5-10min服用,阿莫西林、克拉霉素餐后10-20min服用,同时采用大肠埃希菌和大肠菌群测试片检测患者的肠道菌群情况,出现菌群紊乱的对象,在根除Hp治疗后,给予双歧杆菌四联活菌片,0.5g/次,3次/d,联用1周。

1.3 观察指标

8周后评价疗效。获得控制时间,疗效,停药后6个月复发率。

1.4疗效判定

控制:腹痛、腹胀等消化道症状消失基本消失,无中重度症状,生活、工作不受,症状总积分降幅>90%。显效:腹痛等症状明显改善,无重度症状,症状总积分降幅75%~90%。有效:腹痛等症状有所改善,症状总积分降幅50%~74%。无效:腹痛等症状无明显改善或加重,症状总积分降幅<50%[1]。

1.5 统计学处理

采用SPSS20.0软件进行统计学计算,活动痊愈时间服从正态分布采用(Mean±SD)符号(x±s)表示,组间比较采用t检验,疗效与复发率采用x2检验比较,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

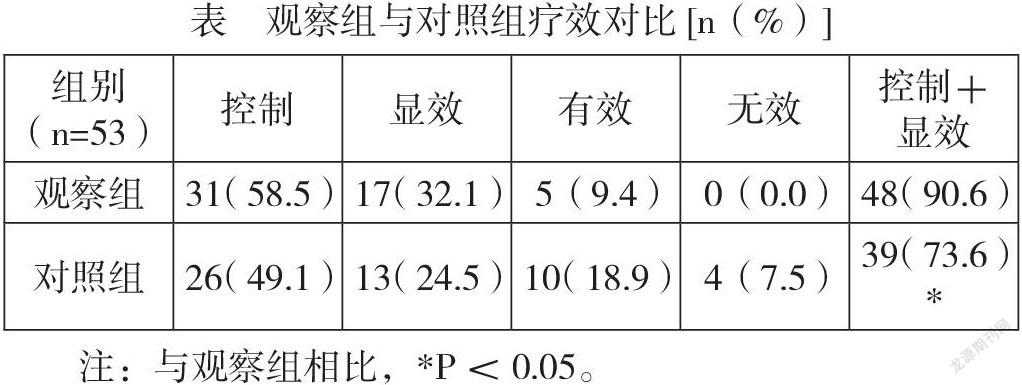

未见退出例。观察组控制+显效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组获得控制时间(2.3±0.9)个月,低于对照组(3.5±1.0)个月。观察组6个月复发率1.9%(1/53),低于对照组20.8%(11/53),差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

慢性胃炎发生机制较复杂,可能与谨慎心理、饮食、遗传等因素有关,越来越多的研究证实,Hp感染、胃肠道菌群失调可能是慢性胃炎发生、进展、复发的重要因素[2]。这可能与菌群紊乱、感染引起的胃肠道黏膜屏障功能障碍有关,Hp感染引起的持续性的组织细胞损害,肠道菌群紊乱还通过影响腹胀等消化道症状影响患者的食欲,从而导致饮食不规律,最终引起慢性胃炎发生、急性发作[3]。研究中,观察组开展肠道菌群检查、Hp感染检查,并以此指导辅助治疗,属针对病因治疗。结果显示,观察组的控制+显效率达到90.6%,明显高于对照组73.6%(P<0.05),与此同时患者的复发率显著下降。

小结:在慢性胃炎临床治疗中进行微生物监测,指导辅助治疗,可增进疗效。

参考文献:

[1]中华医学会消化病学分会.中国慢性胃炎共识意见(2012年,上海)[J].中华消化内镜杂志,2013,33(3):5-15.

[2]张丹.慢性胃炎的治疗近况研究进展[J].临床合理用药,2014,7(1):175-176.

[3]王子恺, 杨云生. 肠道微生物与肠易激综合征 [J]. 中华内科杂志, 2013, 52 (03): 245-247.