热应激下牛舍环境变化及牛床喷雾应用探讨

2021-01-11曹斌斌胡双峰毛晶晶刘洋王建宗吴洁苏衍菁

曹斌斌,胡双峰,2,毛晶晶,刘洋,2,王建宗,吴洁,苏衍菁

(1.光明牧业有限公司,上海 200436;2.滑县光明生态示范奶牛养殖有限公司,滑县 456400;3.上海益诺思生物技术有限公司,上海 200436)

热应激对奶牛生产性能可造成极大的负面影响[1,2]。为缓解热应激对奶牛的影响,生产中一般采取营养配方调整、物理降温等措施[3,4]。喷淋加风扇是目前被认为最有效的物理降温防暑措施[1,5,6],其可通过蒸发带走牛体热量而降低体温,是目前主流的防暑降温方法。而集中喷淋的效率高于采食道喷淋,但喷淋的缺点是水的利用率较低,会造成牧场污水量的增加。

目前,随着奶牛生产性能的提升,需要建立全方位的防暑降温体系,即尽一切可能缓解奶牛热应激。奶牛每日平均躺卧时间为12h[7],在夏季热应激下躺卧时间会降低,但卧床仍然是奶牛最主要停留的区域,也是防暑降温最主要的区域。目前针对卧床的防暑降温多以风扇增加对流为主,少数牧场增加了喷雾,但对于喷雾的使用效果仍具有争议。本文主要探讨了牛舍温度的变化及在卧床区域使用喷雾对卧床小环境的影响,为进一步完善卧床防暑降温措施提供参考。

1 材料与方法

本试验在某规模化奶牛场进行。奶牛散栏饲养,每天饲喂3次TMR,3次挤奶。热应激期间,牛舍采食通道和卧床24h开启风扇,风扇远端风速3m/s以上;采食通道使用喷淋设施,喷淋出水量为3.5L/min,卧床安装有喷雾设施,喷雾出水量为150mL/min。

试验一:在牛舍的三个位置,即卧床、采食通道和牛舍中间位置安装温度记录芯片(Ibutton 公司生产,温度测量精度为0.1℃),安装位置与牛体同高。采食通道颈夹部位有风扇、喷淋设备,牛舍中间位置无电风扇等设备,温度接近室温。同时随机选择5头牛,将温度芯片放入牛只阴道中,记录牛只体温。温度设定为每分钟记录一次,24h后取出芯片,导出数据。

试验二:在卧床的三个区域,即卧床(牛只躺卧部位,喷雾无法打湿卧床、电风扇可吹到)、卧床上方(电风扇后部,风扇的风吹不到,也没有喷雾)、喷雾设施下方(喷雾部位,风扇可吹到)安装温湿度芯片(DS1923,Ibutton 公司生产,温度测量精度0.1℃,湿度测量精度1个单位),每分钟记录一次温度和湿度,24h后取出芯片,导出数据。

2 结果与分析

2.1 牛舍温湿度变化趋势

从牛舍温度变化趋势看,凌晨05:00气温达到最低,6:00~11:00温度快速上升,平均每小时上升2℃,该变化与太阳辐射急剧增加有关。随后温度维持在30℃以上,17:00之后开始以每小时1℃的速度下降。温度曲线显示,太阳辐射对牛舍气温有决定性作用,而牛体辐射散热对牛舍温度的影响很小(牛只去奶厅挤奶后牛舍温度没有变化)。

牛舍湿度从16:30左右开始以每小时3个百分点的速度升高,一直到第二天早上06:30左右,达到最高的76%左右,随后快速降低,11:30~16:00之间处在最低点并保持稳定。湿度的变化与温度呈相反的关系。记录显示,牛舍湿度同样受环境湿度影响,同时温度对湿度有决定性影响,即夜间温度降低后,水蒸气温度降低并冷凝成水珠,导致地面附近湿度增加,随着太阳辐射的增加,水蒸发及水蒸气上升增加,同时水蒸气开始向上流动,导致地面附近湿度下降。

牛舍温湿度指数(THI)波动较小,从图1可以看出,17:00左右温湿度指数开始缓慢下降,平均每小时下降1个单位,06:00左右随着温度的升高而快速升高,09:00~17:00均保持在76以上,此时也是牛只热应激最严重的时间。

图1 牛舍温湿度指数变化趋势

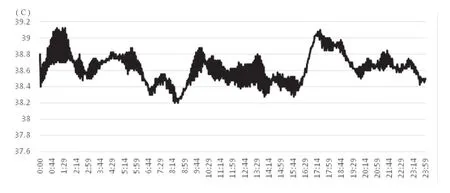

2.2 奶牛体温的变化

从牛只体温变化趋势看(图2),奶牛体温可超过39℃,通过喷淋和风扇的方式可以有效降低体温,降幅可达0.7℃左右,因此牛只体温呈现波动性。与之前研究相似[8],热应激下,奶牛体温在凌晨00:00左右可达到39℃,而此时牛舍的THI指数仅为67,处于低点,对牛只散热没有影响,因此牛只此时的体温可能与奶牛饲料消化和机体代谢产热有关,即与此时饲料在瘤胃中消化产热较多有关,更有可能是此时瘤胃中快速降解的饲料已经消化结束,而以纤维消化为主,而纤维消化产热量更大。

图2 牛只阴道温度变化

2.3 卧床喷雾对牛舍不同位置温度的影响

牛舍不同位置温度主要受环境温度的影响,但也有差异:00:00~05:00期间,舍温低于颈夹部位温度0.5℃左右;随着太阳辐射增加,舍温开始高于颈夹部位温度,全天平均高出0.7℃左右;傍晚太阳辐射减少后颈夹部位温度开始低于牛舍温度。

23:00到次日05:00,颈夹区域温度高出卧床区域0.13℃。06:00~08:00温度基本一致,08:40喷雾开启后,卧床温度上升速度减缓,至18:00,平均低于颈夹部位0.5℃,表明水蒸气雾化可以带走局部小环境热量,此时可使局部温度降低0.4℃左右。18:00~22:00,环境温度快速下降,而卧床温度位于颈夹温度和环境温度之间,温度下降速度快于采食道,此时卧床温度低于颈夹温度1.1℃。

图3 牛舍不同位置温度变化

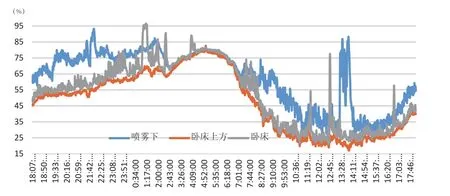

2.4 卧床开启喷雾后对局部湿度及THI指数的影响

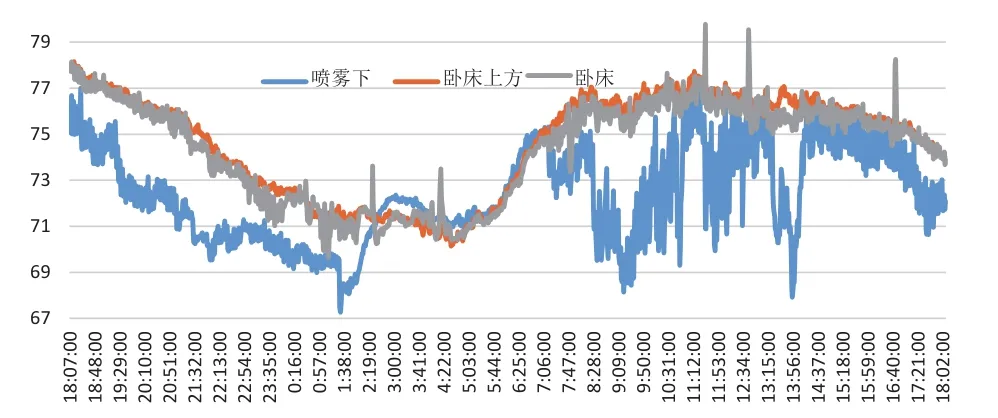

在试验二评估了喷雾开启对卧床不同部位温度、湿度的影响,并计算出温湿度指数变化,详见图4~图6。

图4为卧床不同部位的温度变化,可见喷雾下的温度最低,这是因为水雾化后可带走大量的热量,因此喷雾中心位置温度最低,从18:00到22:00,温度比卧床上方低4℃,22:00到凌晨2:00,低于卧床温度2.5℃。喷雾关掉后,三个区域温度基本一致。上午喷雾开启后,卧床区域温度低于卧床上方,但随着环境温度的升高,卧床区域与卧床上方的温差逐步缩小,同样下午随着环境温度的下降,温差逐步扩大。

图4 卧床不同部位温度变化

图5 卧床不同部位相对湿度变化

图5为卧床不同部位相对温度变化,可见喷雾下的相对湿度最大。18:00~22:00,喷雾下方湿度高于喷雾上方20.8个百分点,卧床区域高于卧床上方4个百分点;从22:00到喷雾关闭,卧床区域湿度高于卧床上方8个百分点,高于喷雾上方15个百分点,可能由于在该段时间牛只躺卧,呼吸导致的局部湿度较高。喷雾关闭后,卧床区域湿度高于卧床上方2.5个百分点。早上喷雾开启后,喷雾下湿度随着环境湿度的降低而降低,并且差距缩小。随着环境湿度增加,差距增大。即如果环境湿度增加,喷雾小环境下湿度的散发速度减慢,伴随着温度的散发速度减缓,该部位温度和湿度与环境的差距增加。

图6 卧床不同部位THI值的变化

THI是衡量牛热应激最主要的指标,从该指数看,牛只全天均处在热应激下(THI大于68),见图6。18:00~02:00,喷雾下区域THI值低于卧床上方3个点。在喷雾开启的情况下,卧床区域THI低于卧床上方0.4个点,喷雾关闭后卧床上方和卧床区域THI值基本相同。即喷雾开启后降低了局部温度,同时提高了局部湿度,但综合看,可以降低局部温湿度指数,即降低热应激。早上喷雾开启后,喷雾下温湿度指数低于其他部位,但有一定的波动性,可能与局部的空气流动有关。

3 结论

太阳辐射对牛舍温度起决定性作用,同时影响牛舍中湿度。牛只体温与饲料发酵产热、散热等多种因素有关,牛舍环境的影响具有滞后性。喷雾对于小环境温度和湿度有一定的影响,大环境湿度对于小环境中温度和湿度的扩散有一定影响,卧床上喷雾有助于降低局部温湿度指数,并且在环境湿度相对较高的情况下更为明显。在喷雾下温湿度指数下降更明显,因此需要进一步研究和评估如何充分利用喷雾的这个特性,在不打湿卧床的情况下,尽可能多地使水珠雾化,降低局部温度,在奶牛躺卧的区域创造舒适环境,降低牛只热应激。