浅谈个人信用征信中信息主体的权益保护

2021-01-10顾雨林

顾雨林

摘要:征信是市场经济发展的基石。近年来,我国在个人征信主体权益保护方面取得了一定的成绩,但同时也存在一些问题。本文在对比研究国内外法律及具体操作的基础上,对我国个人征信主体权益保护的现状及存在问题进行了分析,并结合我国实践提出了加强信息主体权益保护的相关对策、建议。

关键词:征信;信用主体;权益保护

随着信用经济规模的逐步扩大和信用体系建设的不断完善,建立个人信用信息主体权益保护机制的共识已逐步形成。对信用信息主体权益保护已经成为现代市场经济发展的必然要求。建立合理完善的制度加以规范,并配套以完善的监管、自律加以保证,是个人信用信息主体权益保护机制的必由之路。

一、信用信息主体权益保护的范畴

个人信用信息也称作个人数据(Personal Data)或个人信息(Personal Information)[1],是指真实记录居民个人参与信用交易活动情况以及能够反映个人遵章守纪、履行承诺和义务等情况的各项信息和数据。从世界各国的情况看,多数欧美国家的信用信息服务立法主要是以个人数据保护为主要立法对象,而涉及企业征信的内容较少[2]。个人信用信息的主体权益保护是指在个人信用信息征信使用的整个过程中,通过法律规范、行政监管、行业自律等手段,保证信用信息主体的个人隐私、人身安全等权益不会因为相关信用信息的传播与使用而受到侵害。

二、国内外信用信息主体权益保护现状与启示

(一)国外信用信息主体权益保护现状及特点

加强对个人信用信息主体权益的保护已经成为全球共识,欧美等发达国家、地区一般采取专门立法的方式来保护信用信息主体的合法权益。有资料显示,已经有60多个国家和地区制定了个人信用信息法律体系。归纳起来,主要分为两种立法模式,分别是以美国为代表的平衡保护立法模式和以欧盟国家为代表的严格保护立法模式。

1.平衡保护立法模式

美国的个人信用信息立法平衡考虑了征信业的发展和个人主体权益保护两方面因素。美国的信用信息相关立法规范近20部,其立法规范的对象包括两部分。第一部分是指针对“信息征集”与“信息提供”过程中的信用信息开放与保护;第二部分是指针对“信息服务”环节中使用信用信息的规范性、正确性。

《公平信用报告法》是美国信用信息立法中最主要的法规。该法从信用报告使用目的、信用报告机构和用户的义务、消费者的权利及法律责任等方面做了详细规定,以防止消费者的隐私受到以商业为目的的滥用[3]。信用局只能将个人信用信息提供给贷款人及其授权代表,而不能提供给其他任何人,包括消费者个人本人[4]。

2.严格保护立法模式

欧盟国家大部分是征信国家,在个人信用数据保护方面,欧洲国家都较为严格,形成了一套自己独有的做法[5],更加关注对个人隐私的保护。在1997年颁布的《欧盟国家数据保护指南》中,个人数据被认定为一项基本人权,应受到最为严格的保护。德国2003年出台了《联邦数据保护法》。法国2004年出台了《法国数据处理、数据文件及个人自由法》。

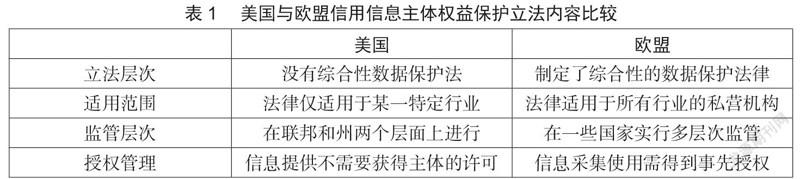

世界各国信用信息立法的目的都是寻求信息主体权益保护与信息共享效果两者的共赢。以美国和欧盟为代表,对于信用信息主体权益保护立法在保护内容上的差别如表1所示。

(二)我国信用信息主体权益保护现状

第一,我国征信业尤其是个人征信业的发展起步相对较晚,与之相适应,对个人征信主体权益的保护工作也正处于逐步推进过程中。目前,我国对于个人主体的信用信息还没有明确的法律界定,对个人隐私的保护规定散见于一些法律法规中。如《消费者权益保护法》、《刑事诉讼法(修正)》等均只提及对个人隐私的保护条款,如不得公开、不得侵犯、不得泄露、不得供第三方查阅等,而没有具体划定个人隐私的信息范围和披露程度[6]。

1999年中国人民银行制定并出台了《关于开展个人消费信贷的指导意见》,明确提出了建立个人信用制度的建议。2003年发布的《上海市个人信用征信管理试行办法》,2007年发布的《浙江省个人信用信息征集和应用管理办法》《江苏省个人信用征信管理暂行办法》等一些地方性行政规章也对个人信用信息的征集与使用做出了相应规定。

随着信用信息服务的不断发展,我国对于信息主体权益保护重视程度也不断提高。国务院《征信业管理条例》于2013年1月21日以国务院令第631号正式颁布,并于2013年3月15日起施行。《征信业管理条例》正式出台,标志着我国征信业终于步入有法可依的发展轨道。

第二,对比国外信用信息主体权益保护的发展,我国对于信用信息主体权益保护主要存在下列方面的不足:一是整个社会信用环境及体系尚未完全建立。我国不是完全征信国家,涵盖全社会各行业的征信工作建设尚处于初級发展阶段。根据《征信业管理条例》,经批准设立的经营个人征信业务的征信机构,凭个人征信业务经营许可证向公司登记机关办理登记。2021年距离个人征信机构试点工作已有七个年头,在这七年中,央行共颁发了两张个人征信业务牌照。二是缺乏独立的专业监管部门。征信业务具有其特殊性,欧美等西方国家往往设立专门的机构对其实施监管。而我国还处在多业监管的局面,缺乏统一有效的监管。虽然《征信业管理条例》规定中国人民银行及其派出机构依法对征信业进行监督管理,但实际上对于个人信用信息权益的保护除了中国人民银行外,国家发改委、公安部、工信部等部门也都有涉及个人信用信息权益保护的规章、文件。三是社会公众权责意识不够,信用信息主体对于自身信息的价值缺乏应有的重视。目前我国仍处于社会信用体系建设的初级阶段,社会公众对个人信用信息的保护意识还普遍缺失。常出现的事件包括身份证外借导致个人信用信息被盗用、因个人信息保存不当导致被不法分子频繁交易等。如某企业在代申报员工2015年度个人所得税时,税务申报系统提示员工在多个单位领取工资,核查后发现员工身份证信息被盗用了。

三、个人信用信息主体权益保护的对策、建议

从各国信用信息主体权益保护经验可以看出,保护信用信息主体权益一要保证信息的自由流通,二要兼顾信用信息服务各方的权利和义务。结合我国的实际情况,可从法制建设、设立运营、行业监管与社会监督四个方面考虑,打造全方位的信用信息主体权益保护框架。

(一)加快征信立法进程、完善已有法规制度

我国对于信用信息主体权益的保护应从规范法律制度开始。法律制度的起草和制定应致力于寻求市场经济活动中信用信息价值的有效发挥与信息主体权益保护之间的适度平衡。

第一,提高立法层次,出台相关法律。我国没有征信的历史传统,因此借鉴国外征信活动中信息主体权益保护立法模式,在《征信业管理条例》基础上,尽快出台个人信息数据保护、信息使用发布等法律法规,完善信息主体保护制度,有针对性地制定新的层次高的法律,才能满足征信体系建设发展的需要。

第二,细化、完善《征信业管理条例》。建议尽快出台《征信业管理条例》实施细则,提升其可操作性。各相关部门应以已实施的《征信业管理条例》为依据,尽快出台涵盖个人信用信息权益保护工作的部门规章和规范性文件,作为《条例》的重要补充。

首先应在实施细则中明确需要保护的信用信息主体相应的法律权益。一是同意权。可考虑先参考欧洲“严格保护”的模式,后过渡到美国“个人征信前无须本人同意”模式。二是控制权。指信息主体对于自己的信息具有知情权和异议权。三是请求删除权。个人信息主体对于已经存储的征信信息,按照法律规定应该删除的情况下,可以要求信息持有方将其删除的权利。四是救济权。在信息主体的权益受到侵害时得到救济的权利。其次在程序上要制定包括查询授权文本、查询档案资料管理等操作规范。

(二)规范征信中介机构设立、运营行为

在征信中介机构设立及运营过程中,我国也应借鉴发达国家经验,规范其经营行为的合法性。

一是明确个人信用信息采集与使用的范围、方式。不但要规定信用信息服务机构采集信息的内容和方式,还要对不同领域、不同用途的信用信息采集范围进一步加以明确。

二是保证个人信用信息采集的准确性、安全性。信用信息服务机构在信息征集使用过程中要确保个人信用信息的完整、真实和准确。征信中介机构必须建立严格的内控制度及安全防范措施,成为信用信息的合格保管者与使用者。

(三)设立专门、独立监管部门,加强行业发展自律

一是建议成立专门、独立的征信业监管机构,对征信中介机构实施全方位监督,包括征信过程的事前、事中、事后的全面监管。

二是对于从事征信中介的行业,自身也应主动加强对信息主体权益的保护力度。通过加强行业协会等自律性组织建设,建立中介机构对于权益保护的内生机制,鼓励和引导征信机构着眼于长期规划,避免通过非法征集使用信息来提升利润等违规行为。

(四)培植社会信用监督意识、实现征信环境良性循环

制度与监管相对于个人信用信息主体权益保护来说是强制性力量,全社会的信用意识与监督意识则是一种非强制性的权益保护监督。全社会的信用意识与监督意识虽然不如制度与监管的方式见效快,但其优势在于效果持久。全社会的信用意识与监督意识其作用往往会好于制度及监管约束。例如近年来个人隐私信息遭到泄露等报道不断见诸媒体,很大程度上推动了信息主体权益保护的建设进程。

四、结束语

信用信息主体权益保护是个人信用征信过程中不可忽视的重要环节,是个人信用征信规范稳定健康发展的重要标志。个人信用信息权利的法律保护与有效率的信用信息使用,推动征信业的健康发展,是我们的根本目标。本文在借鉴国外经验的基础上,结合我国实际,从法制建设、设立运营、行业监管与社会监督等方面提出了对策、建议,是加强我国个人信用信息主体权益保护的有益探索。

参考文献:

[1]李朝晖.个人征信中信息主体权利的保护——以确保信用信息公正准确性为核心[J].法学评论,2008(04):31-36.

[2]孙玉荣.个人信用征信过程中的隐私权的保护[J].法学杂志,2006(03):59-62.

[3]张明.个人征信体系建设中数据主体法律保护问题研究[J].金融理论与实践,2008(05):82-86.

[4]王海妹.美國个人信用信息体系的特点及启示[J].金融会计,2005(06):41-43.

[5]艾茜.个人征信法律制度研究[D].北京:中国政法大学,2006.

[6]戴菱.浅谈信用信息主体权利保护与信用体系建设[J].消费导刊,2009(14):142-143.