基于扎根理论的儒家文化背景下农村家庭养老困境和策略研究

——以四川省S 村为例

2021-01-09彭虹斌

杜 丹,彭虹斌

(华南师范大学,广州 511400)

1 研究背景

关于老龄化社会,联合国传统标准是一个地区60 岁以上老人占总人口10% ;新标准是65 岁老人占总人口7%,即视该地区进入老龄化社会。我国是农业大国,据第六次全国人口普查数据显示,60 岁及以上人口为1.78 亿人,占总人口13.26%,其中农村60 岁及以上人口9930 万人,占农村总人口14.98%[1]。由此可见,我国老龄人口众多,农村养老形势严峻。

以土地为依托、家庭为保障的家庭养老是我国农村主要养老模式。农村家庭养老以小农经济和宗法制度为经济和社会基础。儒家文化主张从物质和精神上孝敬父母,提出“仁爱孝悌”、“老吾老以及人之老”等思想,为家庭养老模式的发展奠定了文化基础。经历代统治者和儒家学者的弘扬,社会上逐渐形成了尊老敬老养老的家庭风尚。新中国成立后,家庭养老居农村养老模式的主导。改革开放后儒家文化受现代文化冲击,经济体制改革使农村大量劳动力转向城市,计划生育导致家庭规模缩小,科技发展让老年人丰富的阅历和生产经验被忽视而失去家庭和社会中的优势地位。在此背景下,农村老人的物质和精神生活陷入困境,养老成为农村亟待解决的社会问题。

农村养老一直是国内外学者关注的焦点之一,主要聚焦于农村家庭养老模式的现状[2]、发展[3]、影响因素[4]、养老保险制度[5][6]等方面。现有研究普遍以人口老龄化[7]和城镇化[8]为背景,以量化研究为主、质化研究为辅,以空巢[9]和失独老人[10]等群体为对象,基本以现有框架为依据自上而下进行研究。近年来,虽有学者从文化角度思考农村养老问题,但仅停留在养老文化的作用[11]层面,鲜有学者关注儒家文化背景下农村家庭养老问题。基于此,本研究立足儒家文化探究农村家庭养老的困境与策略,以期促进农村和谐发展。

2 研究方法和访谈信息

2.1 研究方法

本研究以质性分析为主,通过文献分析法和扎根理论法探究农村家庭养老问题。其中,扎根理论研究是在没有理论框架的情况下,通过系统收集分析资料,从中归纳范畴和概念,建立概念之间的联系,最后形成理论研究的一种质性研究方法[12],其操作步骤见图1。

图1 扎根理论操作步骤

2.2 研究对象

四川省S 村位于我国西南地区,村民世代务农,受传统文化影响及经济水平制约,家庭养老是当地的传统养老模式。本研究通过随机抽样,根据扎根理论的饱和原则,当不能获得信息时终止访谈,共访谈19 位老人。访谈前向被访者表明研究目的和用途,经其同意后录音访谈过程。最终获得访谈音频合计453 分钟,转出有效文本30388 字。

2.3 访谈提纲

在对三位被访者进行预访谈的基础上完善访谈提纲,正式访谈提纲见表1。

表1 访谈提纲

2.4 基本信息

被访对象覆盖面较广,其基本信息见表2。

3 编码过程与模型构建

3.1 编码过程

将访谈文本导入Nvivo12 后,运用扎根理论方法对其进行三级编码。具体编码过程如下:

开放式编码是第一级编码,研究者要搁置主观看法,结合学术理论和本土化概念对有意义的词或句子贴标签,最终归纳出相关概念和范畴。本次编码在贴标签的基础上共归纳概念23 个(b1-b23),形成范畴18 个(c1-c18)(见表3)。

主轴性编码是按一定逻辑关系在开放式编码基础上进行第二级编码,即通过探究各范畴间的有机联系,将范畴归纳为更高级的类属的过程[13]。本阶段编码共归纳9 个类属(d1-d9)(见表3)。

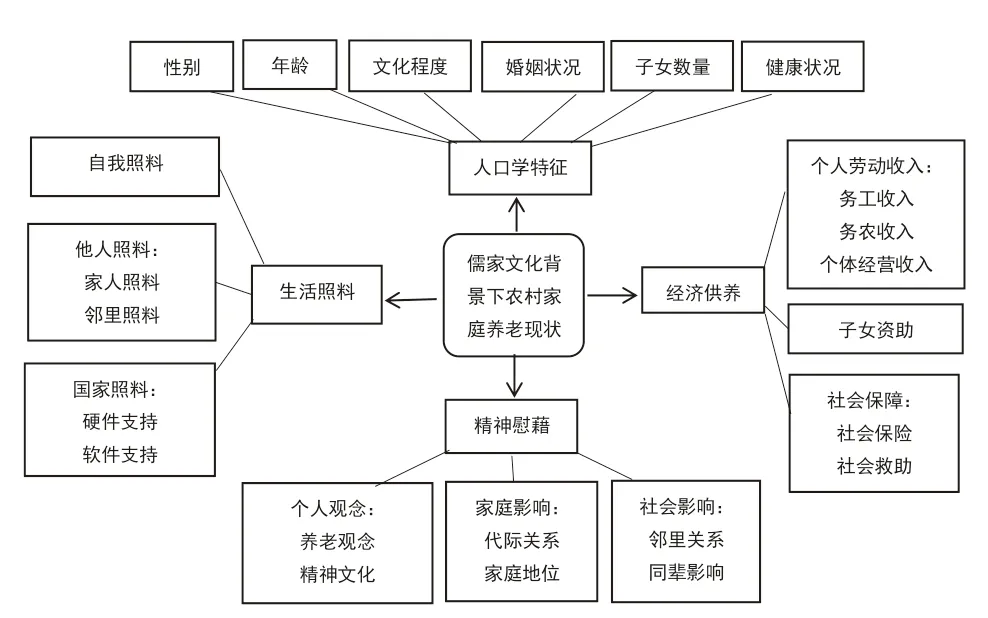

选择性编码是在二级编码中提取最核心类属以囊括整个分析系统。本阶段围绕“儒家文化背景下农村家庭养老现状”,共提炼3 个并列的核心类属:生活照料、经济供养和精神慰藉(见图2)。

表2 被访者基本信息

3.2 模型构建

为探究儒家文化受冲击后农村家庭养老困境,本文基于扎根理论三级编码路径构建了“儒家文化背景下农村家庭养老现状”模型(见图2)。为保证研究的系统性和完整性,借鉴已有研究对核心类属进行补充。Kwok 等认为性别是影响老人养老态度的重要因素[14],左冬梅和宋璐以性别、教育和婚姻状况为指标研究城市居家养老问题[15]。基于此,本文将人口学特征纳为核心类属之一。

3.2.1 人口学特征

人口学特征是影响农村家庭养老的重要因素。性别和健康状况方面,男女生物性别受社会性别规定的影响表现出不同的生活习惯、经济能力和思维方式[16]。研究发现,除务农外,健康状况良好的男性老人凭编制手艺或牲畜养殖获得收入,而女性老人以操持家务、养育后代为主,因此男性较女性老人有更强的经济能力和乐观的生活态度。年龄和文化程度方面,出生年代、受教育程度间接影响老人的生活习惯和思维方式,如H 老人(男,62 岁),初中学历,喜读书,心态好,支持子女外出务工,赞同自我养老。身体状况方面,自理能力较强的老人通过务农或就近务工获取生活资料,对亲属养老支持的依赖性较小。家庭方面,配偶健在或有子女的老人比未婚或丧偶老人的晚年生活状况好,如R 老人(男,85 岁),身体较差,子女忙于工作,日常起居由配偶照料。

表3 编码过程

图2 农村家庭养老现状模型

3.2.2 生活照料

生活照料是指老人在生理机能下降、活动功能减弱情况下其健康或生病时日常起居的照料情况。研究发现,受工业化和城市化影响,子女外出务工或定居使农村老人传统的“养儿防老”、“多子多福”等思想受到冲击,农村老人以独居为主,其次与配偶生活,较少与子女同居,因此老人的生活照料主要靠自己,其次是他人、国家。其中,在“仁爱”、“老吾老以及人之老”等儒家思想影响下,邻里对子女照料缺失起到一定的弥补作用,如“我照顾自己,不想麻烦他人,如有重活就找邻居帮忙(C 女,79 岁,独居)。”房屋居住环境以土坯房或偏房为主,房间狭小、家具陈旧,卫生条件差;政府为低保老人建有保障房,但居住环境不容乐观,“我分了一个单间,房子归国家,可以住,东西多放不下(J 男,61 岁)”。

3.2.3 经济供养

经济供养主要指老年人在货币和实物方面的赡养状况。农村老人的经济来源主要是子女,其次是个人劳动、社会保障和其他。研究发现,农村大部分老人逐渐理解并接受子女外出务工或定居的现状。受儒家文化和小农经济影响,身体状况良好的老人坚持务农或务工以减轻子女负担,如“忙时务农、闲时‘打零工’”,“子女自愿资助”,“重大疾病或经济周转困难时才求助子女”是常态;而身体状况较差的老人对子女或国家供养依赖性高。老人普遍感恩国家的好政策,但社会照料不能维持生活运转,“政府每月发几十元养老金,但现在物价高,肉都舍不得买(D 女,62 岁)”,老人生活节俭,通过种植农产品和养殖家禽“糊口”,仅购买生活必需品或药品,很少购买服饰。

3.2.4 精神慰藉

精神慰藉是指老人精神、情感和心理方面获得的支持状况。研究表明,农村老人孤独感明显、精神文化缺失,这与个人观念、家庭和社会因素息息相关。就老人观念而言,随着社会发展,老人逐渐接受子女外出打拼的现状并转变传统观念,如“以前想着‘养儿防老’,现在守着老的(老人)没钱,不如出去打拼(H 男,62 岁)。”但“为子女买车买房、张罗结婚、带晚辈”仍根植于老人观念中。与同龄人“摆龙门阵(聊天)”是普遍的休闲方式,仅部分老人爱好“烧香拜佛”、看书或打牌,娱乐方式单一。就家庭而言,因社会发展、代际关系紧张等原因,老人在家中的优势地位衰弱,导致话语权、参与感、成就感降低,如“我以前负责家里大小事,现在他们(子女)什么都不给我说,只能在他们摆龙门阵时听到一些(F 女,82 岁)”。就社会而言,受传统文化影响,老人与邻里或同龄人交流较多,亲友偶尔探望,与子女交流匮乏。

3.3 信度检验

本研究借鉴郑玲和郑华[17]在扎根理论研究中使用的三角互证法来证实质性研究的信度和效度,即让三位研究者分别在Nvivo12 软件上进行三级编码后,将编码结果两两比较,所得Kappa 系数为0.76、0.81、0.79。结果表明,本研究所形成的“儒家文化背景下农村家庭养老现状模型”具有较好的稳定性、可靠性和一致性。

4 困境分析与对策建议

4.1 困境分析

儒家文化以血缘关系为纽带的宗法制度和“男尊女卑”等思想,对农村家庭养老生活产生了潜移默化的影响。改革开放后,儒家孝道文化衰落,在此背景下农村家庭养老状况不容乐观。下面从生活、经济和精神层面进行困境分析。

4.1.1 生活照料短缺

“养儿防老”、“多子多福”等传统观念受社会发展冲击后,老人生活照料短缺,以独居或与配偶同居为主,居住环境简陋。随着自理能力下降,老人的衣食住行均存在较多安全和健康隐患。

4.1.2 经济供养不足

基于儒家孝道文化的遵从,子女侧重对老人进行实物供给,资金支持缺乏,经济状态不容乐观。儒家文化“重义轻利”思想在经济方面的观点是重农轻商,主张发展自给自足的小农经济[18]。因此农村老人在健康状况允许下普遍首选自力更生获取经济收入。随着老人年长体衰,子女或亲属资助较少,国家保障不足,老人经济来源陷入困境。

4.1.3 精神慰藉匮乏

子女注重老人的物质供养而忽视精神需求。儒家文化推崇的宗法制度和尊卑秩序受现代文明冲击,老人的宗族威望和家庭地位下降;家庭观念、抚育后代责任观与晚年生活境遇冲突后产生极大的落差感和孤独感;匮乏或单一文化加剧老人精神空虚,精神慰藉缺乏不利于老人身心健康。

4.2 对策建议

4.2.1 弘扬儒家孝道文化,树立正确的养老观念

以“仁爱”为核心的儒家思想是农村家庭养老的文化基础,弘扬儒家孝道文化和家庭伦理思想对解决养老问题、构建和谐家庭和社会具有重要作用。因此,鼓励弘扬儒家文化孝道传统,树立正确的养老观念;关注老人物质和精神需求,加强代际沟通交流。如政府定期评选尊老、敬老和养老模范,发挥榜样示范作用;采用互联网、广播、电视、乡村标语等方式进行孝道文化宣传。

4.2.2 鼓励就近就业和居住,兼顾老人多方需求

根据马斯洛需求层次理论,老人不仅有基本物质需求,也有爱与关注、体验生命价值与意义的需要。因此鼓励子女就近就业或居住,以满足老人多方需求。目前,农村老人已逐渐理解社会发展对子女的压力,但随着自理能力下降,老人对外界支持的依赖程度提高。子女就近就业或居住既可避免同居产生的代际矛盾,也可及时给予老人必需的生活照料、经济供养和精神慰藉。

4.2.3 发挥社会支持作用,鼓励多种方式养老

研究发现,邻里和国家在一定程度上弥补了子女在生活、经济和精神支持上的缺失。因此要践行儒家文化“仁爱”和“睦邻友好”精神,鼓励实施以家庭养老为主,自我养老、机构养老等多模式并行的养老制。如鼓励成立以村委会牵头的帮扶小组开展多形式的老年活动,为健康状况良好的老人提供一定的就业机会,完善社会保障体系,适度扩大老年活动设施的覆盖面等。

4.2.4 借助现代媒介,丰富老人精神世界

科技的发展使QQ、微信等媒介和移动通信设备日新月异。因此,鼓励借助现代通讯媒介的语音或视频功能,增强家人与老人的沟通交流。此外,政府可组织各类休闲娱乐活动,如广场舞、象棋、读书分享会等丰富老人的精神世界。