草原城镇地域性城市色彩特征及演变研究

——以呼和浩特市历史文化街区为例

2021-01-08郭丽霞

郭丽霞

王 璐

内蒙古地区的草原城镇多起源于明清时期,且具有“因庙而生、因商而兴”的发展特点,即受藏传佛教影响,城镇最初围绕召庙建筑群形成固定居民聚集点,而后在商业、交通等因素的推动下,进一步以召庙建筑为中心,逐渐向外延伸、扩张。草原城镇发展模式的特殊性决定了其历史核心区位于现代化城镇的中心或边缘,且集中体现了城镇的地域特征,历史核心区的城市色彩也逐渐衍生成为城镇重要的文化内容。

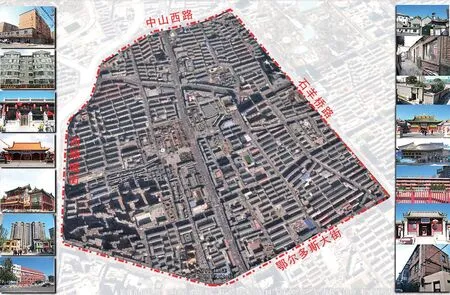

城市色彩是城市实体要素通过人的视觉所反映出来的相对综合、整体的色彩面貌。地域性城市色彩是在特定自然与人文环境中逐渐积累形成的相对稳定的色彩面貌和用色习惯[1],地域性城市色彩研究始于20世纪70年代法国色彩学家让·菲利普·朗克洛所提出的色彩地理学,朗克洛认为处于不同自然地理环境中的地区或城市受自然地理因素和人文环境因素的共同影响会形成独特的色彩特征,并折射出不同地区的文化内涵[2]。宋建明在《色彩设计在法国》(1999年)一书中详细介绍了朗克洛的色彩研究理论,影响了我国城市色彩规划实践与理论研究[2]。此后国内学者对地域性城市色彩的研究主要集中于研究地域性环境要素与城市色彩之间的内在关联性,如张姝[3]、郭红雨[4]等学者分别从地域性城市色彩的影响因素、特征属性等方面解析地域性色彩。本文以朗克洛色彩地理学理论为基础,通过对呼和浩特市历史文化街区(塞上老街-大召历史街区、席力图召-大盛魁历史街区)的实地调研,筛选其中保存相对完整的历史建筑、重点建筑作为取色对象(图1),将其划分为明清、民国及新中国成立3个历史发展阶段总结色彩特征及演变规律,并从自然与人文两方面分析色彩形成与演变的影响因素,最后提出地域性色彩的保护意见。

1 呼和浩特市地域性城市色彩演变过程

呼和浩特市始建于16世纪,在“归化城”(称为“库库和屯”)、“绥远城”的基础上发展而来。“归化城”为典型草原城镇,受蒙古族传统驻营思想的影响,形成以召庙建筑为中心四周环绕民居建筑的空间形态,城镇虽有内外城墙,但街道和建筑布局形式较为分散和自由,体现了蒙古族传统游牧文化思想。清乾隆年间,在“归化城”东北方新建军事驻防城——绥远城,双城以道路相连,奠定了呼和浩特市的早期城市格局。因此,明清时期为呼和浩特市第一个城市建设发展时期。民国时期,平绥铁路建设,火车站与归化、绥远两城以道路相连,形成呼和浩特市“品”字型城市格局。新中国成立后,城市在原归化、绥远两城基础上缓慢向外延伸发展。改革开放后,城市建设逐渐进入快速发展期,形成了由结构性路网系统构建的新城市发展格局。进入21世纪,呼和浩特市发展迅速,但历史文化街区仍保留了明清时期“归化城”的传统建筑和街巷肌理。与此同时,也囊括了不同历史时期的传统建筑,因社会发展背景不同,建筑形式及色彩风格各具特点,成为展现地域性色彩文化的重要载体。本文分别对明清、民国、新中国成立和改革开放4个历史时期的建筑进行调查研究,探索各时期形成的城市色彩特征和发展脉络,剖析呼和浩特市地域性色彩文化。

1.1 明清时期城市色彩特征

明清时期是呼和浩特市双城格局形成时期,同时也是地域性色彩萌芽发展时期。明末,阿拉坦汗模仿元大都样式修建“归化城”,城市“周二里,却以砖,高三丈,南北门各一”[5]。城南建藏传佛教格鲁派寺庙无量寺(大召)、延寿寺(席力图召)、崇福寺(小召)等召庙,且多由通晓汉式建筑营建手法的工匠建造而成,因此呈汉藏结合式建筑风格。其色彩以格鲁派所崇尚的红、黄等色调为主。明末清初,蒙汉贸易极大推动了“归化城”的经济发展,至清初期,“归化城”已成为漠南蒙古地区的商业中心城市,来自山西、河北、陕西和甘肃等地的商人围绕召庙建筑建设了大量不同风格的住宅院落、商铺及宗教建筑,并形成自由式街巷网络。建筑色彩以暖灰色调为主,与召庙建筑色彩形成鲜明对比。

本次研究选取该时期建设的大召、席力图召、塞上老街、元盛德和清真东大寺进行色彩调查。总体看来,受宗教文化及汉、蒙民族文化的影响,整体城市色彩层次分明,总体色彩环境偏向于暖色调。与此同时,宗教建筑与普通民居建筑在色彩及分布位置均体现出强烈的等级制度,形成了该时期的色彩秩序并对总体地域性色彩的发展影响深远。

图1 历史文化街区范围及建筑分布图

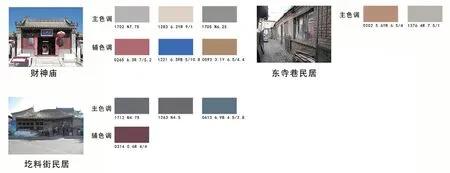

图2 明清时期建筑色谱图

图3 民国时期建筑色谱图

图4 解放后至改革开放前的建筑色谱图

表1 不同时期色彩属性

图5 改革开放后建筑色谱图

召庙建筑以红色、黄色调为主色,以蓝色、绿色、鎏金色为点缀色,色相多元,明度较高,彩度值分布较广,烘托了浓厚的宗教文化氛围。如墙体、门窗、柱廊均为朱红色,搭配鎏金色浮雕及蓝、绿色云纹图案,屋顶黄色或绿色琉璃瓦。除召庙建筑外,以清真大寺为代表的伊斯兰建筑色彩亦沿用蓝、白、黄、绿等宗教色彩。仿照山西民居建筑建造的塞上老街、元盛德等商业及宅院民居建筑以暖灰色调和中低彩度黄色调为主色,色相单一,明度较高,彩度较低。如外墙为灰色清水砖墙,屋顶为灰色布瓦。宗教建筑及传统民居建筑色彩构成了明清时期总体城市色彩格局的核心内容,很大程度上决定了总体地域性色彩文脉基调(图2)。

1.2 中华民国时期城市色彩特征(图3)

民国时期,呼和浩特市曾经历多次政权归属上的变革,地域性城市色彩也这一时期发生重大转变。民国初期,因军阀混战,政局不稳,城建设速度缓慢,基本保留了清代原有的城市格局。1921年,平绥铁路建成通车,在归化、绥远两城中间偏北的位置建火车站,围绕火车站陆续出现居民点、商铺及工厂,并由此形成了“品”字型城市格局[6]。这一时期,城市对外交通促进了城市的经济发展、人口增长以及规模扩张,拆除了归化城南门及部分城墙,并打通道路、拓宽街道,在街道两侧出现了新式商铺,同时,民居建筑数量不断增加,在以大召为中心的召庙建筑群周围形成了密集的低层住宅区。而召庙建筑在这一时期有所衰败,财神庙是其中保留较为完整的寺庙建筑。

以财神庙及部分民居为例,这一时期总体色彩特征以建筑材料本色为主,因主要建筑材料以木材、粘土、砖石等传统建筑材料为主,因此,总体色彩相对统一,如红砖的红棕色、青砖的青灰色等,总体山延续了明清时期民居和商业建筑低彩度暖色调特征,但相比明清时期,总体色彩环境单调而统一。

1.3 新中国成立后城市色彩特征(图4)

新中国成立后,随着城市经济的发展,城市色彩更新变化频繁,为准确把握色彩特征,本文将其划分为解放后、改革开放后两个发展阶段。第一个阶段是我国大力发展工业经济时期,受工业建设快进快成理念影响,该时期的城市建设速度快,形式粗犷,建筑材料单一,城市色彩基调呈现出以暗红色和灰色为主的单一性特征;第二个阶段是改革开放后,因城镇化速度明显加快,新材料、新技术的应用使得城市色彩更加丰富,但在快速发展过程中因缺乏合理有效的规划管理机制,传统地域性色彩逐渐消失,导致了城市色彩地域性特征渐呈弱势。

(1)解放后时期城市色彩特征

解放后时期城市规划工作不断深入,城市色彩呈现出该时期特有的工业色彩风格。解放初期,呼和浩特市作为我国西北地区的工业基地,工业发展与城建速度较快,并先后编制完成1956、1959、1964、1976四版城市总体规划,基本奠定了呼和浩特市城市总体格局。该时期的城市建设集中于填充新旧城及火车站组团间的片区,同时对原归化城范围内的道路进行规范化设计,同时为配合工业发展,建设单元楼式住宅及工业厂房,但建筑材料、建造方式相对单一。以单元楼式住宅及工业厂房为例,不同功能类型的建筑其色彩存在差别,工业厂房以水泥、青砖的灰色调为主;单元楼式住宅以砖的暗红色调为主。该时期的色彩特征在民国时期基础上更加突出了红色、灰色调。总体色彩环境仍是以建筑材料本色为主,形成了相对稳定的色彩格局。

(2)改革开放后时期城市色彩特征(图5)

改革开放后,随着经济和科学技术的快速发展,呼和浩特市建设密度提高、规模扩大,高层商业、办公建筑及成片多、高层住宅建筑的建设改变了旧城原有的尺度和肌理,新型建筑材料的大规模使用打破了原来相对稳定的色彩基调,城市色彩风貌处于传统与现代相混杂的状态。

该时期的城市色彩特征如下:第一,延续以暖色调为主的色彩特征。建筑色彩以亮灰、砖红以及浅淡的暖色调为主,且因建筑功能不同而存在差异,如商业建筑、办公建筑色彩多采用亮灰色调,住宅建筑、文教建筑以浅淡的红色、黄色、蓝色调为主;第二,色彩明度、彩度值均有所提升。因玻璃、涂料、面砖等现代建筑材料在城市建设中大量使用,相较砖石、木材的传统材料,其质地光滑,反光效果强,且色彩表现力较强,因此色彩明度、彩度与传统时期有较大差别;第三,新建高层办公、商业、及居住建筑,因体量较大,在总体色彩环境中占比较高,且易受日照影响,色彩明度可见黑、白、灰三个层次,对整体色彩环境的影响显著。

2 呼和浩特市地域性城市色彩演变规律及影响因素分析

2.1 地域性城市色彩演变规律

纵向对比各历史阶段的城市色彩特征后得出:总体地域性色彩在形成鲜明色彩文化脉络的同时,呈现出了动态的发展演变过程。红色、黄色、红黄色等暖色调及灰色调是色彩特征核心内容,其中暖色调在不同时期的彩度值变化不同,明清时期、改革开放后呈现高彩度暖色调,民国时期、解放后时期以低彩度暖色调为主(表1)。

将4个历史发展时期的色彩特征进行归纳整理并对比分析,总结呼和浩特市地域性城市色彩特征如下。

(1)以暖色调为总体色彩基调

呼和浩特市4个历史发展时期的建筑色彩的色相集中在5R-5GY的区域,且多以5R-5Y的暖色调居多。明清、民国、解放后时期色彩特征主要由宗教建筑及民居建筑的色彩构成,呈现出以红、黄色调为主的暖色调色彩特征;改革开放后一段时期,城市建设速度快,而管理相对滞后,多元丰富的现代建筑色彩极大改变了整体色彩环境,但后期经旧城改造设计后,将大量的居住及文教建筑的立面色彩统一整改成红色、黄色等暖色调,延续了传统时期总体色彩特征,进一步凸显了暖色调的总体色彩基调。

(2)以召庙建筑及山西民居建筑色彩为主题色彩

召庙建筑群及其周围具有山西建筑风格的民居建筑是呼和浩特市的城市起源,建筑色彩特征延续至今并对城市整体色彩风格产生深远影响。以商业、住宅为主体构成的现代建筑的色彩特征与召庙建筑、民居建筑色彩特征相似,如现代商业建筑融合了二者的色彩特征,通常以灰色为主色调,搭配黄色、红色等具有活力的色彩,再如仿古商业建筑群不仅建筑风格采用山西民居建筑特征,色彩也选用灰色调,同时以红色、黄色、绿色等为点缀色;居住建筑和文教建筑色彩多以红色、黄色、红黄色为主色调。历史文化街区整体色彩特征仍保留了传统召庙建筑及民居建筑色彩的主体特征。

(3)以多元化发展为总体趋势

图6 大盛魁文创园(左)、塞上老街(右)建筑主色调

改革开放前,受建筑材料及技术的限制,城市色彩多以单一建筑材料的本色,因此,色彩环境单调而稳定。改革开放后,伴随新建筑材料及建造技术的更新与发展,城市色彩逐渐趋向于丰富和多元化发展,与此同时,设计思维及审美意识的与时俱进,进一步促进色彩的多元化发展,使得地域性城市色彩更具包容性,在传统色彩基础上融入了更多丰富的色彩,如与传统绛红色同色系的有砖红、橘红等,虽色相相同,但彩度和差别较大,因而呈现出不同的色彩特征;再如召庙建筑中彩度较高的红色、黄色等,在住宅建筑或商业建筑中则以低彩度色彩为主,但仍保留红、黄色的用色传统。因此,历史文化街区的色彩特征是在传统色彩特征的基础上,有条件地创新与发展,以呈现更多元的地域性色彩特征。

2.2 地域性城市影响因素分析

地域性城市色彩是城市地域特质、民族特性与文化特征的综合反映,在其形成和演变过程中受自然环境、民族文化、科学技术、社会经济等多重因素的影响,本文通过综合分析呼和浩特市不同历史发展阶段色彩演进过程及特征,总结影响其地域性色彩的因素主要有自然地理与气候环境、宗教及民族文化环境、新材料和技术的发展、城市发展政策4个主要因素。

(1)自然地理与气候环境

自然地理及气候环境是城市色彩形成的基底环境。呼和浩特市位于内蒙高原腹地,四季变化明显,进入冬季后,大自然的鲜亮色彩比例下降,整体自然环境色彩呈现冷灰色调,选择暖色调的人工色彩可在冬季丰富城市景观,同时也能调节人的心理情感。因此,城市总体色彩基调偏向于暖色调,且以中高明度、中高彩度的红色、黄色调及中高明度、低彩度的黄、红色调为主。

(2)宗教及民族文化环境

宗教及民族文化是地域性色彩的总体基调。宗教及民族文化是草原城镇形成和发展重要因素,对早期的城市总体格局和建筑形态均有着深刻影响。大召、席力图召等核心建筑群与山西民居风格为主的普通民居建筑组成了呼和浩特的城市发展源点,并成为彰显城市特色与文化传承的主体。在近十年以恢复明清时期传统风貌为宗旨的历史文化街区改造设计中,源自召庙建筑的红色、黄色等色彩及山西民居建筑的灰色广泛应用于周边的居住、商业等不同功能的建筑中,形成了对传统时期色彩的延续,同时从色彩上调和了不同建设时期建筑风格,从而形成呼和浩特市历史文化核心地区的独特色彩风貌。

(3)新材料、新技术发展

新材料、新技术影响城市色彩由单一走向多元。呼和浩特市城市色彩随城市发展呈现出阶段性特征。历史时期,因材料及技术条件有限,依靠当地可发掘的建筑材料和工程技术来装饰建筑物,因此城市色彩受建筑材料、土壤、气候等条件的局限性较强,色彩单一、朴素;现代随着科学技术的发展,建筑材料及技术的发明和普及应用,大幅度地改变了传统色彩风貌,对城市整体色彩环境有着强烈的冲击。因此,科学技术在城市色彩的发展中始终是一把隐形的助推手,推动着城市色彩与时代发展相联系。

(4)城市发展政策

城市发展政策强行改变了地域性色彩原貌。大召-席力图召历史文化街区经过两次大规模的改造设计,及多次实施老旧小区改造、街道立面改造等风貌整改活动,对传统地域性色彩影响较大。改造后的历史文化街区看似焕然一新,实则是在“修旧如新”的模仿中逐渐失去了传统地域性色彩的本色,如新建的大盛魁文创园、大召前街的商业建筑色彩与传统的塞上老街建筑色彩看似相似,实则截然不同,前者是以灰色调为主,而后者采用以高明度、低彩度的黄色调为主色。类似的改造设计在住宅建筑中也较为普遍(图6)。

3 呼和浩特市地域性城市色彩发展建议

呼和浩特市作为现代化区域中心城市,多元、开放的发展环境为地域性色彩发展带来诸多困难,如何在保留地域性特色的同时又体现时代特性是地域性城市色彩发展的难题,通过历史文化街区的典型地域性色彩特征调查分析,提出如下几点发展建议。

3.1 完善地域性城市色彩信息库

建立城市色彩信息库是当前众多城市执行城市色彩规划、管理的有效手段,通过详细周密的色彩调研,辨别、筛选传统地域性色彩,建立色彩信息库可引导地域性色彩在现代化城市中的发展。从呼和浩特市地域性色彩发展过程分析,明清时期的色彩特征很大程度上决定了整体色彩文化脉络特征,民国、解放后、改革开放后时期的典型建筑分别在不同程度上影响了整体色彩脉络的发展。因此,地域性色彩的发展首先要针对不同历史时期的标志性建筑进行详细调查研究,筛选出决定性要素构成地域性色彩数据库。如明清时期宗教建筑的红、黄色,民居建筑的灰色、低彩度黄色等,民国时期及解放后时期的砖红色等。地域性色彩信息库的构建有利于保护历史建筑、传承地域性色彩文脉,便于城市色彩规划和管理。

3.2 建立分区、分类的色彩秩序

地域性城市色彩是不同历史时期的色彩集合,在当今的历史文化街区亦或是城市的空间分布中存在时空差异性特征,因此,针对不同区位、不同历史价值的色彩,采取分区、分类控制方法,以保护地域性色彩原貌。呼和浩特市历史文化街区以大南街为界划分东西两个片区,大南街东侧以席力图召、大盛魁为核心,西侧以大召、塞上老街为核心,与此同时,历史文化街区核心物质要素分布不均匀,中心聚集度最高,以中心向四周逐渐减少,且不同类别色彩载体对于周边环境的色彩影响力不同。因此,根据地域性色彩载体的空间分布特征,采取分区、分类的控制方式。对于历史文物聚集度较高的区域以及重点历史文物,需进行严格把控,在保护传统建筑色彩的同时还需要限制周边建筑用色;对于历史文化街区外围区域及一般类建筑,则需根据建筑建筑功能及环境做出调整,以体现色彩的时代性特征。

3.3 构建可持续发展机制

地域性城市色彩的传承与延续并非简单模仿,它既要继承传统,同时又顺应时代,满足现代化建筑功能及审美要求,构建可持续发展机制是地域性色彩的有序传承与延续的重要保障。首先进一步完善城市色彩规划与管理体系,当前呼和浩特市城市色彩不仅缺乏整体性的色彩规划与管理体制,同时对于历史文化街区色彩定位模糊,导致整体城市色彩地域特征不突出,地域性色彩传承效果不佳。因此,需要进一步完善色彩规划与管理体制,以科学化手段保护和传承地域性色彩文脉。其次,搭建相关利益群体的参与平台,城市色彩不仅关系到设计师和管理者,更与多方群体利益相关。社会群体的审美共性是地域色彩文化的重要内容,因此,地域性城市色彩的发展需要群众的参与,在色彩规划设计阶段应充分了解群众的色彩选择,搭建群众参与平台,由此不仅调动群众对于色彩保护与传承的积极性,还可提升色彩规划与管理的合理性与落实度。

结语

呼和浩特市作为内蒙古地区的中心城镇,城市色彩的发展历史有其独特的历史脉络。从宗教寺庙的建设到商业兴盛的双城格局,城市色彩在宗教文化、民族文化和不同时期发展政策和建筑技术的影响下,呈现着动态演进的过程,并在城市历史文化核心区形成了相对稳定的地域性色彩特征。呼和浩特市大召历史文化街区的色彩特征既是地域文化的重要传承,也是“因庙而生、因商而兴”的草原城镇最鲜明而典型的风貌特征。因此,以大召历史文化街区为例,探寻地域性城市色彩渊源、完善城市色彩信息是实施城市色彩风貌保护的前提和基础,同时建立色彩秩序、因地制宜地构建可持续发展机制是地域性色彩发展的重要保障。因此,以呼和浩特市为例的地域性城市色彩研究可为草原城镇质量化建设与风貌塑造提供借鉴。

资料来源:

文中图表均为作者自绘。