下腔静脉滤器置入联合置管溶栓治疗下肢深静脉血栓必要性及适应证的探讨

2021-01-08焦常峰

焦常峰

(山西医科大学附属忻州医院 忻州市人民医院,山西 忻州)

0 引言

下肢深静脉血栓是指由于多种因素造成患者血液在下肢深静脉系统中凝固,进而造成的血栓现象。患者发病后如采取及时有效的治疗可减少患者病情的恶化程度,降低肺栓塞的出现,减少其他并发症的发生,有利于患者身心健康[1]。据相关文献显示,下腔静脉滤器置入联合置管溶栓治疗的方式可有效提高患者治疗效果[2]。对此本文针对本院下肢深静脉血栓的患者采用下腔静脉滤器置入联合置管溶栓的方式进行治疗,旨在分析其治疗的必要性以及适应证,具体实验内容如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

截取自2018 年1 月至2019 年12 月于本院治疗的下肢静脉血栓患者20 例,按照患者治疗方式的不同将其分为观察组和对照组,其中观察组10 例,男性5 例,女性5 例,年龄在35~64 岁,急性中央型血栓3 例,急性混合型血栓患者7 例;对照组10 例,男性6 例,女性4 例,年龄在35~65 岁,急性中央型血栓4 例,急性混合型血栓患者6 例。本次实验患者皆未患有髂静脉狭窄症;两组患者皆未患有其他心血管等严重疾病;患者皆知情本次实验并签署意向书;两组患者患病时间等资料对比无太大差距,表示无统计学意义(P>0.05),可开展实验。

1.2 方法

对照组采用单纯抗凝,观察组采用抗凝+滤器置入+置管溶栓;溶栓剂量为30 万U 尿激酶,q8 h,溶栓期间经溶栓导管泵入普通肝素,监测APTT,控制其在正常值得1.5~2.5倍,同时纤维蛋白原<1.5 时停药。术毕经溶栓导管予输液泵泵入尿激酶和肝素约2~3 d 后,造影复查,拔除溶栓导管,择日再行滤器取出术,滤器取出后有拦截到血栓,出院后继续抗凝治疗。两组患者出院后需继续规律口服抗凝药物。

1.3 指标判定

对比两组患者治疗后的临床效果、临床指标、肢体消肿率。其中临床指标包括患者D-二聚体、纤维蛋白原变化以及溶栓时间;临床疗效分为显效、有效、无效,显效:患者各项身体指标恢复正常,并未出现其他并发症发生;有效:患者各项身体指标明显得到改善,并未出现其他并发症发生;无效:患者各项身体指标并未得到太大改善现象,同时出现其他并发症发生;治疗总有效为显效以及有效总和。

1.4 统计学方法

本次计量资料、计数资料用统计学软件(SPSS 22.0)分析,表示方式为(±s)(%),检验方法分别t和卡方检验,若P<0.05,则表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组患者临床指标

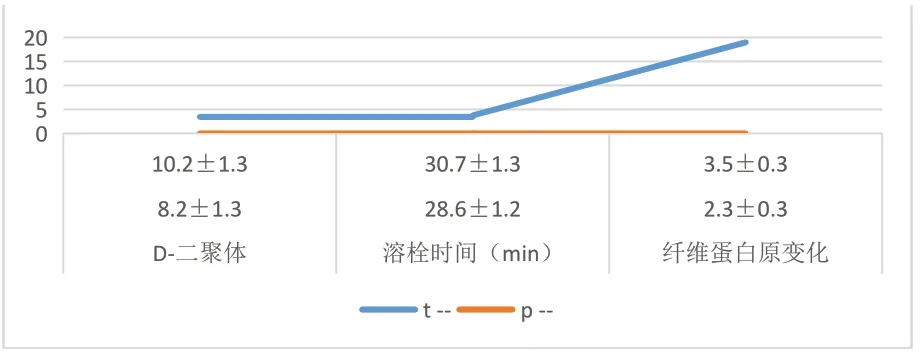

实验数据显示,观察组患者溶栓时间、D-二聚体、纤维蛋白原变化明显优于对照组患者,两组患者之间数据对比存在显著差距,表示有统计学意义(P<0.05),详细对比数据见表1 所示。

表1 两组患者临床指标对比(±s)

表1 两组患者临床指标对比(±s)

05 10 15 20 10.2±1.3 30.7±1.3 3.5±0.3 8.2±1.3 28.6±1.2 2.3±0.3 D-二聚体 溶栓时间(min) 纤维蛋白原变化t -- p --

2.2 对比两组患者临床疗效

实验数据显示,观察组患者临床疗效明显高于对照组患者,两组患者之间数据对比存在显著差距,表示有统计学意义(P<0.05),详细对比数据见表2 所示。

表2 两组患者临床疗效对比[n(%)]

2.3 对比两组患者肢体消肿率、肺栓塞率

实验数据显示,观察组患者肢体消肿>10 cm 率(90%)明显高于对照组患者肢体消肿率(70%),观察组患者肺栓塞率(10%)明显低于对照组患者肺栓塞率(30%),两组患者之间数据对比存在显著差距,表示有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

下肢深静脉血栓的形成多是由于患者接受大手术、长期卧床及自身血液高凝状态等因素所造成[3]。常表现为突发性单侧肢体肿胀,最常见于左下肢。根据病变部位不同,临床上分为中央型、混合型及周围型[4]。急性期可出现股青肿及肺栓塞,慢性期可出现血栓形成后综合征PTS。不论哪种类型的血栓,抗凝治疗是其根本。对于周围型血栓来讲[5],单纯抗凝即可;对于中央型及混合型血栓来讲,单纯抗凝保守治疗虽具有一定的临床作用,但具有较高的病死率及血栓后综合征的高发生率,因此逐渐被近年来广泛使用的下腔静脉滤器置入联合置管溶栓的治疗方式所取代。对于抗凝禁忌患者,单纯放置下腔静脉滤器可降低肺栓塞的发生率。将下腔静脉滤器置入联合置管溶栓治疗的方式应用于下肢深静脉血栓形成患者的治疗中,可有效提高患者治疗效果,减少肺栓塞的发生率及降低远期PTS 的发生率,具有良好的安全性。但在采用此种治疗方式时,需先注意检查患者出凝血功能的相关指标。因此,手术后需观察患者各项指标,以免出现异常。近年来,有相关文献提出,下腔静脉滤器植入的方式虽在一定程度上降低了患者肺栓塞的出现,但永久性滤器相关并发症需高度重视,故常规采用可回收滤器,术后择期将滤器取出。

本次实验数据显示,观察组患者治疗后临床疗效明显高于对照组患者,观察组患者溶栓时间、D- 二聚体、纤维蛋白原变化明显优于对照组患者,观察组患者肢体消肿率明显高于对照组患者,观察组患者肺栓塞率明显低于对照组患者,两组患者之间数据对比存在显著差距,表示有统计学意义(P<0.05)。由此实验结果证明,应用下腔静脉滤器置入联合置管溶栓治疗,可有效提高患者临床疗效,减少患者溶栓时间,提高患者肢体消肿率,缩短患者住院时间。

综上所述,对下肢深静脉血栓患者采用下腔静脉滤器置入联合置管溶栓治疗的方式进行治疗效果显著,可减轻患者经济负担,值得临床借鉴。