高中语文读写深度融合的“四维共构”模式的实践与研究

2021-01-07赵劲草

赵劲草

2017年版的《普通高中语文课程标准》落地,强调以核心素养为本。“双新”的教学改革背景下,对学习者阅读力、写作力与思考力提出了更高的要求,提倡让学生多经历、多体验各类启示性、陶冶性的语文学习活动。然而,在高中语文课堂上,学生在复杂情境下解决复杂问题的能力还很欠缺,批判性思维与独立精神有待建立。在高中语文课堂上“读”与“写”两种非常重要的学习手段各自为“政”,不能互相守望,很难达成深度生成的效应。主要表现在:

△阅读资源静化,不能走向读写深度融合。如今是信息爆炸的时代,阅读资源更新缓慢、供给不足或泛滥无效,都使学生无法对所学知识进行深度加工与内化。

△读写模式僵化,无法充分开展读写深度融合。“读后再写”“写后再读”“边读边写”,这三种基本固定且路径简单的读写模式,无法更大效度地促进学习者主动的投入和创造。

△思考过程处理简化,无法为读写深度融合蓄力。学习过程中思维培养的断层,缺少过程性,往往导致认知、理解、探究的不够深入。

综上,笔者主张通过“共读”“共享”“共创”“共评”的“四维共构”模式,研究能够促进学生思辨性阅读与表达的提升路径,改变由于上述问题造成的思维浅化、固化的现状,引领学生进入由表及里的动态“深”学,达成读写深度融合的目的,使深度学习真实有效地发生。具体如下:

一、读写深度融合的启点——共读

从偶遇一道语言表达题谈起:请以“圆”为题,写一段文字,要求①进行适当联想,②出现一个历史名人,③至少用一种修辞手法,④有疑问句,⑤100字以上。

示例一:如果我问你,圆是什么?也许你会想到地球,也许你会想到数学中的几何问题,也许你会淘气地脱口而出“鸡蛋”,你说的都没错,但我想告诉你的是,远远不止这些。达芬奇画鸡蛋的故事知道吧,圆代表毅力,意味着成功。(反例)

示例二:圆,你赞同老子不争的哲学吗?你深谙孔子中庸之道吗?所以你选择生成这个模样。你不似三角形棱角分明,锐利而伤人;你不似梯形头重脚轻,重心不稳。你选择打磨自己的脚跟,善利万物而不争;你平衡身体的各个部分,成为一个赏心悦目的对称图形;你以自己的形状告诉世人,完美来自不争和平衡。(正例)

上面两例可以看出学习者的写作能力与表达水平差距很大,如果你面对的大多数是类似示例一的学生,该如何开展教学?通过何种途径、以何种方式、借助哪些资源来引导他们向示例二的水平靠拢。以下是笔者的思考与实践:

1.多样的共读形式,是共读“场”建立的必然条件

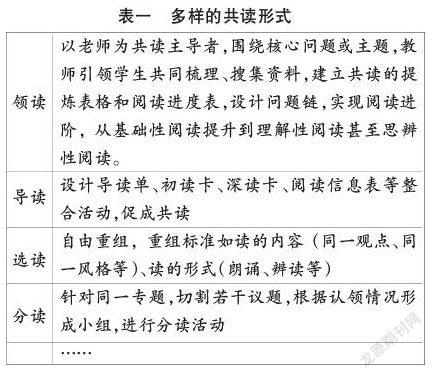

共读是从共同阅读的维度统整课内与集束课外资源开启读写学习活动,主张“领读”“导读”“选读”“分读”等多种共读形式,为实现不同的读写目的可采用不同的共读形式。(见表一)

回到那道高考模擬题,我们可以鼓励学生先自主搜集、梳理和“圆”有关的资料,围绕和“圆”有关的这些素材进行基础性与理解性阅读。如和“圆”有关的故事、传说、作品。厚积才能薄发。而后,带领学生围绕“圆”来一次小型的头脑风暴,展开丰富的联想和想象,延伸出和“圆”有关的若干话题:人生的舒适圈;团圆礼;戒不掉的中国圆——中式美学;中庸之道,不可不圆,不可太圆……这些话题经过梳理、比较、归纳、整合、评鉴,最后都是学生进阶到思辨性阅读的最好助力。

2.资源专题化与议题焦点化,是共读共构的正确打开方式

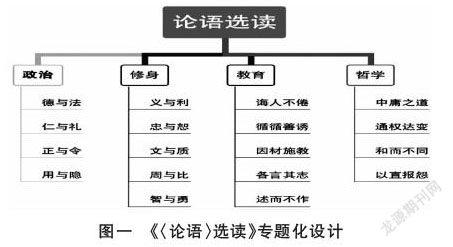

《〈论语〉选读》在高中教材中是选修书,作为语录体,与其他文本相比,它的结构本身就比较松散。而《〈论语〉选读》教材又是对《论语》部分篇目的选编,初步分为“政治”“修身”“教育”“哲学“四大主题。面对这个庞大冗繁的文本“群”,学生的理解与学习的主要途径就是书上的注释与译文,或者是与之相配的高考模拟题、真题。共读资源的匮乏与共读资料的冗杂,都无法进一步激发学生的深度思考与个性解读。笔者主张《〈论语〉选读》进行专题化设计,重新梳理教材,细构教学内容。在文本“群”下建立专题,提出结构化的议题开展学习。焦点化与结构化的议题既是学生深入探究研讨的共读内容,也是学生高阶思维爬坡与思辨性写作的资源与助力。(如图一)

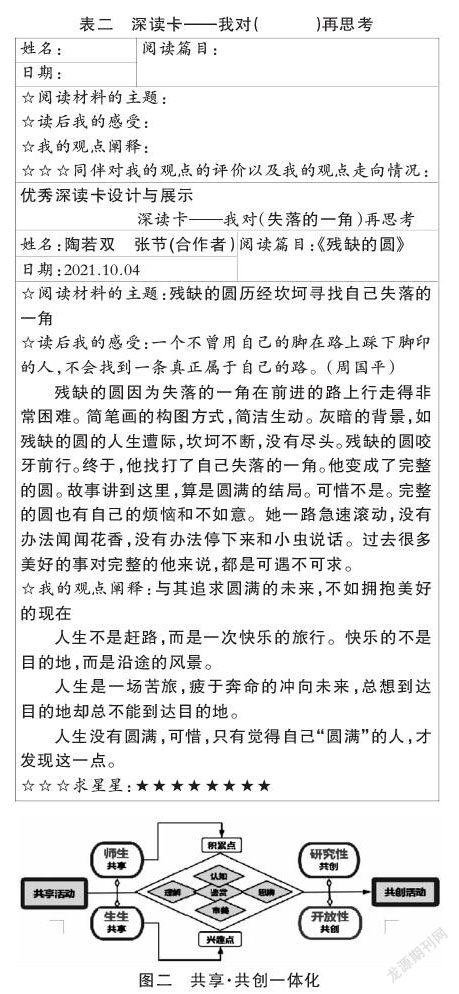

同样,在和“圆”有关的话题共读中,《失落的一角》与《失落的一角走向大圆满》这两本书引起了学生热烈而深刻的讨论。小组长在讨论中整理了组员们的大致观点,确立如下两个议题:①人生是一场如圆的漫长寻找,找到的终点是再次寻找的起点,其意义何在?②从一个棱角分明的三角形变成圆满的圆形,该赞叹其精神还是哀叹其已失去最初的模样?在组长带领下,交流、互换思考角度,探寻、审视、发现,深入思考与讨论,建立属于自己的深度卡。(如表二)

二、读写深度融合之融点——共享·共创

海德格尔在《存在与时间》中说过,把某个东西作为某个东西加以解释,这在本质上是通过先行具有、先行见到、先行掌握来起作用的。在语文教学上,可以叫做“前理解”,“共读”的学习任务达成的目标之一,就是让学生有个充分的“前理解”。叶圣陶先生曾说过文成于“笔前定型”,其意就是在写作成文之前,必须有思想的定型。即先思想后表达。共享·共创的一体化的活动就是师生在共赏、共探、共趣中互助共生,促进高层认知发展与内化迁移,进阶研究性与开放性的创造写作活动。(如图二)

1.依托师生与生生两个读写共构体,确立“共享·共创”活动载体

◆师生共享·共创:聚焦学习者的积累点,探明最近发展区,老师点拨助力,打开学习者的眼界与思维,进阶互助性与多样化的研究性创作活动。

◆生生共享·共创:聚焦学习者的兴趣点,在共趣的动力下,合作、互动与生成,突破个人的思维局限、盲点与瓶颈,深入合作探究,获得新颖体悟,促进高层认知发展与内化迁移,进阶富有多样性、个性化、特色化的开放性创造写作活动。

2.立足“共享·共创”活动一体,具化读写深度融合的路径

◆点悟·质疑优化——读写共赏驱动路径。通过启发式,逆向式、矛盾式提问以及反思手段等点拨、引导学生,让其尝试提出自己的观点与见解,合理地表达自己的理解与感受。通过质疑优化,即讨论生疑、细细品咂、反复玩味与优化升级,促成学生开始有目的、有目标、有步骤地开展读写活动,并进行尝试性创作。如语言鉴赏类、读后感悟类读写,最终达成读写共赏的深度融合。

如“秋的发现与表达”专题教学,首先是情境创设(秋是一个多彩的季节,品月饼的醇香,闻桂花的香甜,看万山的红遍,想宇宙的兴衰……这样特别的季节,海盐二高“时光煮雨”文学社举办“秋韵”的诗词征集活动),然后,在诗词讨论会中,进行启发式(想一想最能代表秋天的物品。围绕这个物品,你想到的喜欢的诗词)、点拨式(回归课内文本,细致分析经典意象与独特的情感内涵,进入丰富、细腻的情感世界,引导合理的解读与个性化的表达)、矛盾式(《声声慢》与《登高》中“风急”的异同)的点悟分享探究的学习方式,让学生寻找到自己独特的“秋”的生命体验。

◆助悟·比较辨析——读写共生驱动路径。根据共读情境需要,去提供帮助与支架,帮助学生进一步理解、感悟。在探讨过程中,学习者呈现出阅读与理解的困惑、障碍或意见分歧时,为学生思维的爬阶增添动力。在共读·共享的二次支架协助下,助力探究过程,在共同分析中交流提炼,形成更深刻的认知,最后在互助互动中实现创作活动。如比较类、思辨类需要比较辨析,多元多维多角思考,才会产生更深刻的创作活动,从而实现读写共生的深度融合。

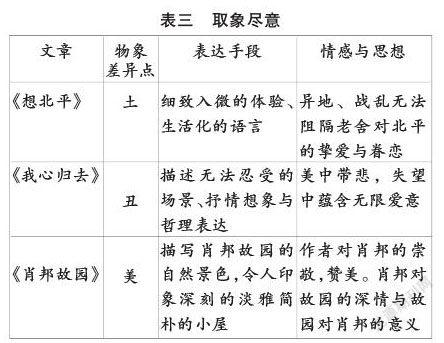

如“人与故乡”的专题教学,这是一个充满情感的思辨性话题。为避免浅化的理解,让学生有感受、感动、感悟和思考,笔者设计了三个学习任务,由浅入深,“故乡之忆”抓物象,“故乡之思”抓情感,“故乡之义”抓思想。首先回归文本,提炼故乡符号,然后过渡到搜索、分享自己藏在内心深处的故乡物象,让学生把自己的情感体验与文本融合,体味文本传达出的不同况味。通过探讨三篇课文物象的差异“土”“美”“丑”来引导学生智性认识物象的本质意义。(如表三)

独属于作者的物象本体被作者赋予了丰盈的内蕴,具有了独特的艺术张力,成为了独属作者的感情、精神或理想的载体。当作为“读者”的学习者寻找到这种“独一无二”个性美,就是触发写作灵感思维之时,实现从分享、探讨、辨析走向独属于自己的“故乡情”的创作。

◆颖悟·变形重构——读写共趣的驱动路径:以兴趣自由重组小组来进行选读后,自组后开始梳理整合与总结,师生共构一个读写思辨“场”,建立论坛,互学共享,交流探讨,查漏补缺,开拓出新颖的内容,延展出新颖的内涵,形成综合性探究汇报材料,如改编类、海报类、采访类创作,在进一步的变形与重构手段下,即加入个性元素的变形与特色因素的重构,使作品焕发新的生命力。同时在展示、推介、评比和修改反馈中吸引更多的同趣者,最终达成读写共趣的深度融合。

如《卫风·氓》的“共享·共创”活动是这样安排的:老师引领、生生研讨下,确定结构化议题(围绕“文中哪个意象令你印象深刻”)“桑叹”“淇水怨”“今日的氓与昔日的尔”,通过议题论证会的各抒己见、针锋相对、互相认同,学习者在分享与思考中做出审时度势的合理评价或精准而思辨的表达,达成自我思考的重构,实现读写共构的深度融合。适时引入课外材料希腊神话中的美狄亚,与《氓》中的弃妇进行比较,从文化特征、形象典型性上深挖主人公的文学魅力,为接下来的个人创作蓄力。

三、读写深度融合之触点——共評

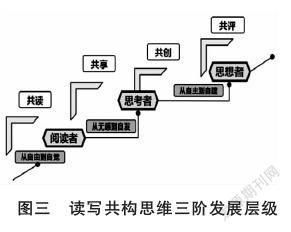

新课标注重“学习过程和评价过程融为一体”的评价理念。因而笔者主张“共评”活动贯通在“共读”“共享“共创”活动的始终。读写融合的活动不仅把学习评价作为衡量学习者读写能力与思维品质发展的工具,更是通过共评调整学生的认知结构、思维方式,进而反向促成学习者读写能力与思维品质的提升、发展。本文中,笔者试图通过“共评”手段成功促成学习者从阅读者到思考者再到思想者的蜕变。(见图三)

1.赋权学生,实现从自由到自觉的阅读者进阶

赋权学生的“共评”活动,让学习者首先感受到阅读是一种乐趣与自由,从理解、体验到热爱,是百感交集的收获旅程。学习者从自由到自觉的一路过往,是独立思考以及与这个世界建立联系的美好经历。他们自由选择,自组团队,自行驱动。比如共读进度评价表的建立,让其自主规划阅读进度,公开阶段性阅读成果……简练的梳理,富有逻辑的整合,读后的调整反馈等,都是阅读力成长的美好体现。又如共读笔记的展示评选,通过简单的梳理、书写历程,将学习的新观念、新思维与自我经验整合,成为深入阅读的生命能量。

2.双线导向,实现从无感到自发的思考者进阶

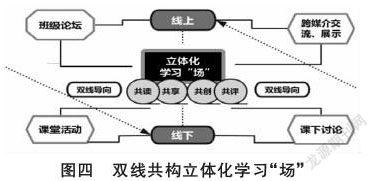

跨媒介学习与“混合式”学习一起,成为了语文学习的新方式,成为了语文模式变革的新引擎。作为教师,要为学生提供一个开放自由的思考交流空间,让他们随时随地地共读、共享、共创、共评。线上与线下结合的立体化学习“场”实现了学生从茫然无感到廓清迷雾、由内而发的共构愿景。(如图四)

比如“直面人生之生死抉择”的群文阅读课,采取双线混合式教学,课堂上整合、回归文本,关照细部,整体统摄,课下构想小传上传班级公共区,展示交流,共同深刻感知人物的精神风貌与伟大品质。

3.重在表现,实现从自主到自建的思想者进阶

读写深度融合的“共评”,不看分数,不讲排名,而是以思维是否进阶,是否完成指定的层次性任务为衡量尺度。鼓励学生独立思考、发现问题、寻找证据、思辨表达、多样创造,实现从自主到自建的思维成长。如论坛议享的方案陈列、优秀作品的品鉴宣传、优秀团长推荐选拔,对学习者的读写行为起到了预测作用、导向作用与激励作用。重在表现性的“共评”活动,为学习者彼此的启发、思维的碰撞、创新思维的建立提供了更多的滋养土壤,这样情境下建构的知识与经验具有更大的价值与意义。

让人不断地思考并真正走向内在的成熟是语文课的使命。世界原本就在那里,一切的高贵与价值都有待于我们的认知与发现。这就是思考的力量。读写深度融合,点醒学生的生命状态,廓清认知迷雾,消除内心阴霾,通过分析、归纳、推断、论证和想象等带动学生真实的表达,自由的表达,个性的表达和创意的表达,以情境性、整体性、建构性提升学生的读写素养,实现语言与思维的相生共长。

参考文献:

[1]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]褚树荣.思辨性阅读与表达[M].上海:上海教育出版社,2018.

[3]魏本亚.语文教育评价[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[4]安德森布卢姆.教育目标分类学(修订版)[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[5]张蔚.打开写作教学“情感态度”之结[J].中学语文教学参考,2021(7).

[6]邓彤.读写融合,打通文学鉴赏的“任督二脉”[J].语文教学通讯,2021(3A).

[7]马咏刚.感受诗意的芬芳,接受文化的哺养[J].语文教学与研究,2020(8).

[本文系2021年浙江省教研课题“深度融合:高中语文”四维四式“读写共构模式的研究”(课题编号:G2021167)阶段性研究成果。]