珠江口盆地韩江15洼构造—沉积演化及生烃潜力

2021-01-07贺勇

贺 勇

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 深圳 518000)

0 引言

韩江凹陷位于珠江口盆地东北部,西北毗邻北部隆起,东南以东沙隆起为邻,西南及南部为海丰凸起,是一个中、新生代叠合的断陷裂谷凹陷,由韩江15洼、韩江32洼和海丰28洼组成,总体呈NE-SW向展布,面积约7 000 km2。韩江15 洼位于韩江凹陷东北端,是韩江凹陷的主要沉积、沉降中心。韩江凹陷勘探程度低,勘探成效不显著,钻探的几口探井均为干井,故而生烃潜力的研究对韩江凹陷的油气勘探具有重要意义。然而,韩江凹陷钻井少且位于洼陷的边缘或构造高部位,洼陷沉积中心的烃源岩没有钻井揭示,无法直接准确地获取有机地球化学、有机岩石学等常规烃源岩评价方法所需的资料和数据,故而不能使用传统烃源岩评价方法研究韩江15 洼的生烃潜力[1-3]。米立军等[4]通过层序地层格架、沉积相、地震相、地震速度等资料与相邻地区对比,对南海北部深水区白云凹陷古近系烃源岩进行早期预测;刘震等[5]针对低勘探领域的资料条件探讨了在层序地层框架基础上的多项烃源岩参数的早期预测及综合评价方法;庞雄等[6]90通过古气候条件、古地理环境和典型地震相的综合分析讨论了珠二凹陷湖相烃源岩的形成条件;李绪宣等[7]223通过对琼东南盆地构造演化和沉积层序的分析探讨了盆地裂陷期层序结构、充填样式及凹陷生烃潜力。鉴于韩江凹陷勘探程度低、资料少的现状,笔者尝试以多学科理论与方法为基础,分析韩江15 洼下构造层洼陷结构、构造特征、沉积充填、沉积相特征及其对生烃潜力的影响,初步探讨了韩江15 洼烃源岩的形成条件及生烃潜力,以期为该区的油气勘探提供科学决策依据。

1 韩江15洼结构特征

韩江15 洼是在前古近系基底上,经由裂陷作用、坳陷作用以及后期构造活化等共同作用形成的洼陷。在珠江口盆地大的构造背景下,不同时期的构造事件主导了韩江地区的断裂活动与分布、地层的沉积与展布、岩浆的喷发,同时也造成局部或区域性的沉积间断及地层剥蚀。通过对韩江地区地震资 料 的 分 析,识 别 出Tg、T90、T80、T70、T60、T50、T40、T32等大的不整合面,这些不整合面是各个时期大构造运动事件最重要、最直观的证据(图1)。

图1 韩江15洼结构特征图

韩江15 洼地理位置较为特殊,大地构造背景复杂,故而其洼陷结构和构造样式也具有一定的特殊性,为一复杂的地堑— 半地堑复合型洼陷(图1)。根据韩江15 洼断层发育特征,可以将断层划分为3种类型:第一类为早期断层,受早期的断陷裂谷作用控制,后期基本不活动,主要分布在古近系;第二类为晚期断层,受后期构造运动的影响,主要分布于新近系;第三类为长期活动的断层,贯穿古近系与新近系。平面上,韩江15 洼存在南北两条控洼断裂,南部控洼断裂规模大,平面延伸距离远,在洼陷西部呈北西西向,在洼陷东部则呈北东走向,为一大型铲式正断层;北部控洼断裂规模较小,平面延伸距离较短。剖面上,洼陷中部地区古近系主要表现为复杂的地堑—半地堑结构(图1A),在古新世—始新世早期,洼陷受南北两条控洼断裂控制,断块旋转作用不强烈,呈地堑式结构,沉积地层呈平行—似平行结构;到始新世中期,北部控洼断裂活动减弱,断块旋转作用逐渐由弱变强。而洼陷东部和西部则主要受南部控洼断裂的控制,断块旋转作用一直存在,洼陷整体表现为箕状半地堑结构(图1B、图1C)。

2 构造—沉积演化特征

前人的研究成果[8-13]表明,珠江口盆地新生代构造— 沉积演化主要经历3 个阶段:①古新世—始新世的裂陷阶段;②渐新世—中新世中期的断坳转换及热沉降坳陷阶段;③中新世晚期及以后的构造活化和差异沉降阶段。孙镇城、杨藩等[14]的研究成果显示,始新世—渐新世早期,珠江口盆地处于湿润带气候区。庞雄、何敏等[6]86经多方面研究考证认为始新世—渐新世早期珠江口盆地具备潮湿的古气候条件,水源条件充足,湖泊十分发育。韩江15洼位于珠江口盆地东北部,通过构造演化分析(图2)并结合区域地质背景分析认为,其具有类似的构造—沉积背景。

2.1 古新世—始新世的裂陷阶段

图2 韩江15洼构造演化图

古新世—始新世在板块运动作用下发生岩石圈蠕散、上地幔热底辟作用,使地壳减薄,地表破裂产生一系列断层[8-10]。在上述复杂构造应力场背景下形成了以地堑、半地堑为基本构造单元的韩江15洼。根据韩江15洼构造—沉积演化特征,可将韩江15 洼裂陷阶段细分为三幕:即古新世的裂陷初始期、早—中始新世裂陷高峰期、晚始新世裂陷萎缩期。在此期间发生了神狐运动、珠琼运动一幕及珠琼运动二幕3 次大的构造运动,形成了一系列近EW向、NE 向断裂及与之共轭的NWW 向断裂,同时沉积了神狐组、文昌组和恩平组(图3A)。

1)古新世的裂陷初始期

古新世在神狐运动作用下,韩江15 洼进入裂陷初始期,发育有南北两条控洼断裂。南部控洼断裂走向为NWW-NE 向,其规模大,平面延伸距离远;北部控洼断裂走向为NE向,规模较小,平面延伸距离也较短。南北两条控洼断裂共同控制韩江15 洼地堑— 半地堑复合型洼陷的形成。在韩江15 洼主洼区,由于受两条控洼断裂的控制,主要形成地堑结构的洼陷(图2A);而在洼陷东西两侧,由于北部控洼断裂平面延伸距离没有南部控洼断裂长,故而洼陷主要受南部控洼断裂控制,洼陷结构逐步演变为半地堑结构。该时期韩江15 洼沉积了神狐组,沉积物多来自于断陷周边隆起区,具有多物源、近物源的特征,发育有扇三角洲、辫状河三角洲、较浅水—浅水沉积。然而,裂陷初始期的韩江15 洼与其他裂陷初始期的洼陷相比,其显著的特征就是洼陷分割性不强,沉积水体分布面积广,沉积规模大(图3B)。

图3 韩江15洼古新世—始新世沉积充填剖面及沉积相平面图

2)早—中始新世裂陷高峰期

始新世早期在珠琼运动一幕影响下,受强烈的区域性持续拉张作用控制,韩江15 洼断陷结构继承性发育,沉积水体不断加深,沉积范围进一步扩大。该时期主要沉积了文昌组下段(图2B),是韩江15 洼主要的烃源岩发育层段。在主洼区,洼陷依然受南北两条控洼断裂控制,断块旋转作用弱,洼陷为地堑式结构,沉积地层等厚,在地震剖面上主要表现为平行—亚平行结构特征(图1A)。由于该地区沉积基准面以整体沉降为主,洼陷内部沉积相带相对统一,洼陷中心区主要发育以泥质为主的较深水—深水沉积物;在地堑结构的边缘地区则通常发育扇三角洲、辫状河三角洲等沉积体系。李绪宣等[7]222认为地堑式洼陷面积越大,地堑内部在水进时期和高水位早— 中期就越容易形成较大范围的缺氧—贫氧水层,优质烃源岩发育规模也就越大。在洼陷东西两侧,由于受断块旋转作用逐渐加强,洼陷逐渐演变为箕状结构的半地堑;在基底快速沉降的深洼区,由于水体变深,可容空间增加,容易发育有机质较富集的优质烃源岩;在斜坡区,掀斜作用造成的基底相对抬升,使地层遭受剥蚀或形成浅水沉积(图3C)。

始新世中期,韩江15 洼主要受南部控洼断裂控制,整个洼陷演变为箕状半地堑结构(图2C),其沉积、沉降中心向南迁移,沉积了文昌组上段,主要发育有扇三角洲、辫状河三角洲、较浅水—浅水沉积、较深水沉积(图3D)。

3)晚始新世裂陷萎缩期

晚始新世,韩江15 洼裂陷作用逐渐减弱,水体逐渐变浅,沉积了恩平组地层(图2D),发育有扇三角洲、辫状河三角洲、较浅水—浅水沉积。

2.2 渐新世—中新世中期的断坳转换及热沉降坳陷阶段

渐新世—中新世中期受印度板块与欧亚板块碰撞的影响,深部地幔流向SE 和SSE 方向蠕散。由于地幔物质的过剩堆积导致上地幔发生强烈隆升,岩石圈进一步拉伸减薄,盆地进入了裂后断坳转换及热沉降阶段[15]110。早渐新世,在南海运动作用下,韩江15 洼形成区域性不整合面,对应的地震界面为T70。在构造运动的早期,韩江地区发生了区域性隆升,大部分地区恩平组出露地表,遭受风化剥蚀,形成区域性角度不整合面或平行不整合(图2E)。同时伴有断裂的产生和岩浆的侵入与喷出,H-1井缺失恩平组就是最为直接的证据。到南海运动中后期,伴随着区域性沉降和大规模的海侵作用,韩江地区水体逐渐加深,在洼陷中沉积了珠海组。到中新世早期,因深层幔源物质发生热衰减,物质密度增加致使区域性热沉降发生,海水逐渐加深,韩江15 洼进入构造活动相对不活跃阶段,断裂相对不发育(图2F)。在中新世早—中期期间,韩江15 洼沉积了大套厚层的海相珠江组和韩江组,分布范围广泛,泥岩含量高,是很好的区域性盖层。

2.3 中新世晚期以来构造活化及差异沉降阶段

中新世晚期发生的东沙运动使韩江15 洼发生构造活化,断裂活动再次活跃,岩浆侵入和火山活动也逐步增加,部分地区遭受风化剥蚀。此次构造运动整体上具有东强西弱、北强南弱的特点[15]110。韩江15 洼在此期间沉积了海相地层上中新统粤海组、上新统和更新统(图2G、图2H)。

3 韩江15洼生烃潜力初步分析

钻井资料证实韩江15洼具有生烃潜力,有一定的运聚成藏能力。H-1井珠江组上段930~1 090 m砂岩中含丰富的未定名有机质残留。同层段1 150~1 180 m砂岩中见大量沥青,是运移至此的成熟烃类遭受生物降解后的产物,其母质为油型(Ⅱ1型)。另外,H-1井文昌组1 543~1 544 m砂岩样品内见两期次油气包裹体发育,第一期次为淡黄—灰色的气液烃包裹体,显示强的浅黄色、浅黄绿色荧光;第二期次呈淡黄、淡黄—灰色的液烃、气液烃包裹体,显示强的浅蓝绿色荧光(图4),揭示该地区至少有两期次油气运移。但是H-1井珠江组—文昌组砂岩抽提烃成熟度较高,而钻遇的文昌组泥岩镜质体反射率值小于0.55%,孢粉颜色指数介于2.5~3.0,处于低成熟热演化阶段,推测砂岩抽提烃并非来自H-1 井钻遇的文昌组上段,而是钻井未揭示的韩江15 洼洼陷中心地区成熟烃类运移至此的结果。

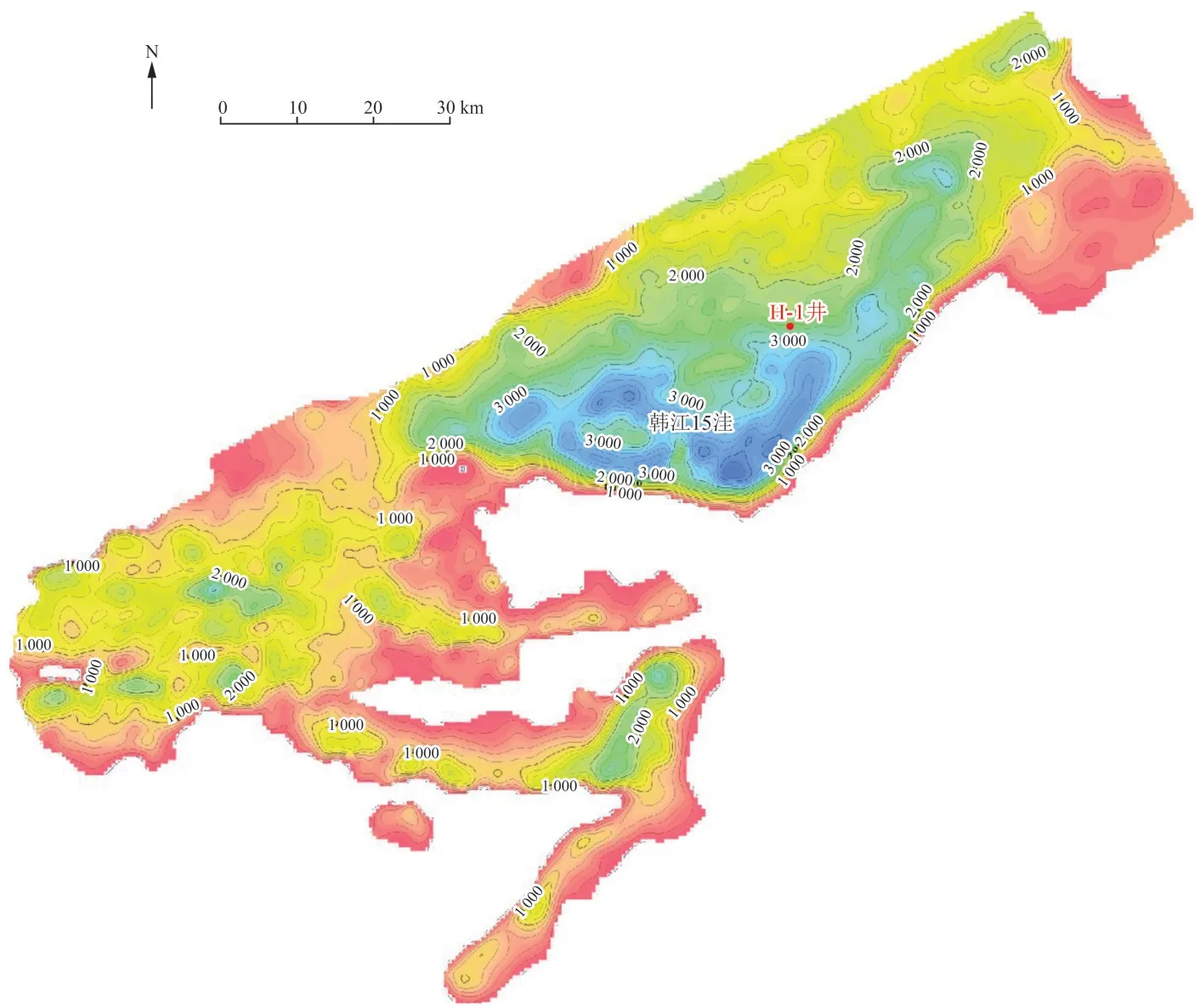

古新世—始新世,韩江15洼为韩江凹陷主要的沉积、沉降中心,沉积地层厚度大,面积广。现今韩江15洼文昌组最大残留厚度可达4 000 m,残留厚度大于2 000 m 的面积约为1 600 km2,洼陷规模大(图5)。吴国瑄、朱伟林等[16]研究成果显示,韩江15 洼H-1 井文昌组泥岩浮游藻类含量很高,说明始新世韩江15 洼浮游生物勃发,水体生产力高,表明文昌组沉积物具有良好的有机质条件。综合分析认为,韩江15 洼在始新世裂陷高峰阶段水进时期和高水位早—中期沉积的文昌组发育有较大范围的较深水—深水相沉积(图3C、3D),可发育优质烃源岩。地化模拟表明,韩江15 洼中心地区文昌组烃源岩已经成熟,在16 Ma以后就已经大规模生烃,总生烃量达42×108t,远景资源量约3×108t。总之,韩江15洼文昌组沉积厚度大,分布面积广,有一定规模,且烃源岩已经成熟,能运聚成藏,具有油气勘探潜力。

图4 韩江15洼H-1井文昌组(1 543~1 544 m)砂岩样品流体包裹体特征图

图5 韩江15洼文昌组残留厚度图

4 结论

1)韩江15洼新生代构造—沉积演化可划分为3个阶段:①古新世—始新世的裂陷阶段;②渐新世—中新世中期的断坳转换及热沉降坳陷阶段;③中新世晚期及以后的构造活化和差异沉降阶段。其中,始新世裂陷高峰阶段拉张作用最为强烈,期间沉积的文昌组发育有较深水—深水相沉积,是韩江15洼主要的烃源岩发育层段。

2)韩江15 洼文昌组沉积厚度大,分布面积广,有一定规模,且烃源岩已经成熟,能运聚成藏,具有油气勘探潜力。