论中国当代音乐创作中的本土元素

——以六部音乐作品为例

2021-01-07安鲁新

文◎安鲁新

由《音乐研究》编辑部与江西师范大学音乐学院联合举办的“中国当代音乐创作研讨会”,于2019 年8 月25 日在江西井冈山拉开帷幕。在两天的会议中,“40 后”到“80后”老中青三代音乐专家和学者们,就主办方选定的六部代表性作品,从“中国元素”在当代音乐创作中的存在方式、技术表现、功能作用,和音乐作品的现实与美学意义等多方面,展开了深入的研讨和交流。六部作品分别是(依创作年代先后排序)①后文分析,按照六部作品对本土元素由“显”至“隐”的运用特征来展开,但所谓的“显”与“隐”并非绝对,因为每部作品的呈现方式各有不同。:郭文景《川崖悬葬》(1983)、秦文琛《对话山水》(2007)、代博《看不见的山》(2014)、姚晨《牧云图》(2016)、温德青 《泼墨二》(2017)和许舒亚《百川归海》(2019)。六部作品在一定程度上代表了“50后”到“80 后”作曲家自改革开放以来的音乐创作成果。作为与会者之一,笔者将从中国本土元素的维度对六部作品进行分别探讨。

一、《牧云图》——本土元素的纯粹化

《牧云图》(以下简称《牧》)是姚晨应古琴演奏家陈雷激之约,于2016 年创作的作品,该曲所包含的本土元素颇为纯粹,中国风格也很“地道”。其标题显示出中国传统文化的道家精神,其音乐内容表现出中国传统文人淡泊明志、宁静致远的超然情怀。

该作品是为竹笛、二胡、中阮和古琴而作的四重奏,选用这一编制一方面是为古琴家量身定做,另一方面亦体现出作曲家的个性化创意,形成“雅俗”之融合。古琴作为文人音乐的代表性乐器之一,其“孤傲”之声与民间丝竹的“嘈杂”音响风格迥异。琴乐常以自我陶醉的“独吟”,伴随着弹性节律,透出放浪形骸的内在气质;而丝竹管弦却常以支声性的合奏渲染出“大红大紫”的色彩。此组合无论对作曲家还是演奏家都是一种挑战。作曲家首先采用扩音器来解决乐器音量不平衡的问题;其次在乐器选择和演奏法的运用上尽量使其与古琴音色相协调,例如,采用音色沉稳的低音G 调竹笛,以带“气煞”的发音来模仿箫的音色,表现出“琴箫和鸣”的雅韵。

在调式运用方面,作曲家以中国传统五声音阶为基础,在旋法上采用了泛调性写法,体现出以“五正声”为核心的中国传统音乐观念。不仅如此,作曲家还将西方同主音大小调交替的思维应用于此,来丰富调式的色彩,如该曲第II 阶段(见谱例1)。

谱例1 《牧》第Ⅱ阶段“萌动”

该段音乐主要基于G 宫调式的音阶,同时引入同主音小调的三级音♭b1(第24——27 小节)和六级音♭e2(第17——21 小节),有别于传统宫调变音的常见用法(清角、变徵、变宫和清羽四音构成雅乐、清乐、燕乐三种音阶),无疑为中国传统调式的表现增添了新的色彩。

在织体方面,以单线条为基础而生发出多线条的写法,反映出作曲家的支声思维。谱例1 以二胡旋律为基础,其他乐器对之进行多种音色的润饰和支声性装饰。如第16——18 小节,中阮的泛音d2和竹笛稍带气声的d1音,以低八度和异质音色点缀二胡的长音d2;第19 小节,古琴强奏的d 音和中阮的泛音“d2——a1——g1”与实音“d1——♭e1”,连成一条支声性“音色旋律”;第20——21 小节,中阮和竹笛分别对二胡的“♭e2——d2——e2——d2”做同度模仿,大、小二度的相互缠绕和异质音色的叠加增强了音响的色彩感;第22 小节,不同乐器逐层叠加的十六分音符主要为八度或同度关系(仅有古琴是低五度的平行音响),显示了单旋律思维和伴随力度递增来营造高潮的方式;第23 小节,古琴在强滚奏之后,转以轻盈的泛音点缀二胡丰富多变的震音旋律。可见,该片段的重奏写法尽管源自中国传统支声,但并非原汁原味的传统写法,作曲家融合了现代性的音色和重奏思维,打造出一条色彩斑斓的“单旋律”。

在整体结构上,作品采用了中国传统音乐联曲体形式,将“牧云”的7 段景象通过不同板式和速度有机地连为一体,每段均附有小标题:I.悠悠静谧(第1——15 小节,散板,♩=56——54);II.萌动(第16——27 小节,散板,♩=60);III.安详的(第28——36 小节,散板,♩=60);IV.渐激动的(第37——43 小节,散板,♩=63);V.云游(第44——66 小节,摇板,♩=66);VI.云影(第67——80 小节,散板,♩=58);VII.悠悠浮云(第81——93 小节,散板,♩=56)。其中的板式化结构,②板式化结构是指从中国传统音乐中抽象出来的速度布局,即“散慢中快散”的模式及其变体,且借鉴板腔体的板式概念,与之类似而不完全等同。以整体速度递增与递减的布局和内部节律的弹性变化,来塑造音乐情绪的涨跌,令音乐的中国味道更加浓郁。

《牧》可谓凝练了中国传统意韵的当代叙事,散发着清新典雅之气,并从编制、调式、织体和结构等方面,体现出颇为纯粹的中国韵味和当代新意。

二、《川崖悬葬》——本土元素的音调化

为两架钢琴与管弦乐队而作的交响音诗《川崖悬葬》(以下简称《川》),是郭文景创作于1983 年的本科毕业作品。作为20世纪80 年代“新潮音乐”的代表作之一,该作品展示了作曲家以四川民歌为素材,借鉴西方现代音乐中有控制的偶然和音簇等技法的创作理念。

其音高结构特点有二:横向由民歌《尖尖山》和《山坡顶上栽泡桐》③《尖尖山》和《山坡顶上栽泡桐》分别为羽调式和徵调式,虽然二者调式不同,但是均以“大二度+小三度”核心三音列为主导,故以下论述仅以前者为例。的核心音调衍生发展而成;纵向则由音簇、多种复杂和弦、有控制的偶然和微复调等织体构成。

全曲发展的基本因素,在主题第一乐句中就已呈现(见谱例2)。作曲家从《尖尖 山》开头“宫——羽——徵——角”骨干音中,抽取“宫——羽——徵”和“羽——徵——角”两个三音集合(0,2,5)作为核心音调进行发展:定音鼓的“♭B——♭d——♭e”(角——徵——羽),圆号I 的“d——f1——d1”(羽——宫——羽,为宫——羽——徵的减缩),和短笛的“e4——d4——b3”(羽——徵——角)。三个核心音调中的羽(♭e、d、e)呈二度关系,这种动机化和动机间呈远关系调之特点,为后续变奏奠定了逻辑基础。

谱例2 《川》主题第一乐句

其纵向的音高组合有多种形式,如第6 小 节 由“G1——A1——♯C——♯F——♭B——c”(大提琴和低音提琴)和“G——A——♭d——♭e”(定音鼓)两个对称和弦组成的静态音簇;第9小节由乐队全奏涵盖6 个八度(含重复音)且复杂排列的十二音和弦“C——♯F——G——B——c——♯c——f——♭a——d1——g1——a1——♯c2——♭e2——f2——♭a2——♭b2——e4”;小提琴和中提琴声部带微分音的有控制的偶然音响;以上三种素材为全曲纵向音高发展奠定了重要基础。

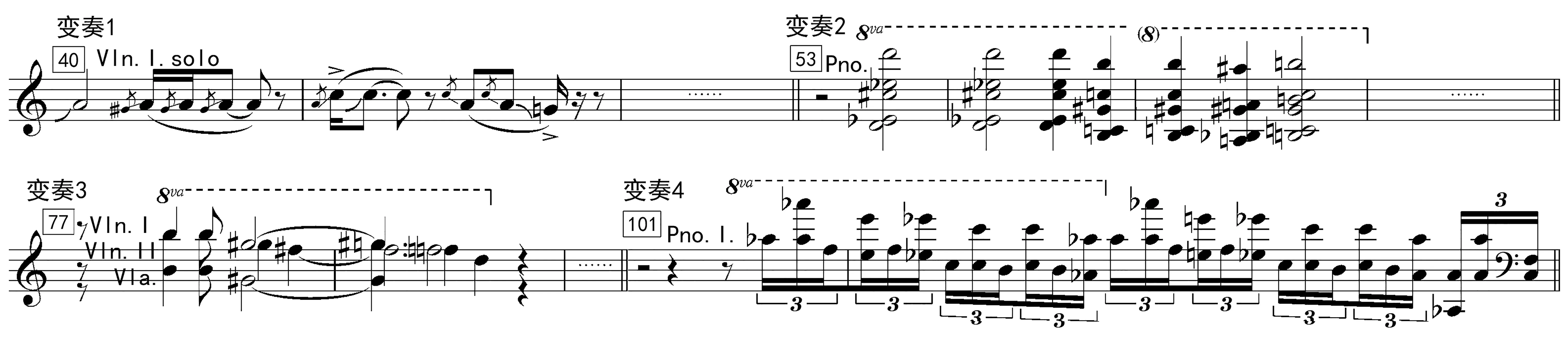

为展示调性瞬间转换的现代性,该曲采用了动机化变奏方式(见谱例3)。变奏1在川钹等打击乐器背景下,始于小提琴独奏基于“c2——a1——g1”(0,2,5)且伴有微分音和滑音装饰的旋律,后逐渐发展为弦乐组12 个声部基于十二音和弦的微复调结构;变奏2 双钢琴的旋律 骨干音“d4——b3——♯a3”(0,1,4)为(0,2,5)的派生,散发着悲凉之气,其纵向辅以音簇的平行;变奏3 中,弦 乐 组 将“b3——♯g3——♯f3”(0,2,5)与“♯f3——f3——d3”(0,1,4)联合并纵向叠置;变奏4 中,第一钢琴华彩音型的骨干音分别为“♭a3——f3——e3”与“♭e3——c3——b2”(0,1,4),之后是乐队基于复杂和弦的全奏,其旋律骨干音先后为“♭b3——g3——♯f3”(0,1,4)与“g3——f3——d3”(0,2,5);变 奏5 具有再现性,低音提琴变化再现了开头定音鼓的滑奏音效,同时还再现了变奏2 的打击乐音响,双钢琴继续以(0,2,5)与(0,1,4)构成的旋律片段且辅以音簇的进行,最终结束于♭e 羽,形成首尾调性统一。这种动机化变奏方式灵活多变,旋律片段呈泛调性且调性关系较远;纵向上则由多种织体形态构成的复杂音响,渲染出不同浓度的色彩,从而有别于传统的主题变奏方式。

谱例3 《川》动机化变奏方式

作品还采用了板式化结构,以“散慢中快散”的速度布局将一系列变奏进行整合,从而获得渐进式的变奏发展:主题(第1——38小节,散板,♩=40),变奏1(第39——49 小节,慢板,♩=50),变奏2(第50——76 小节,中板,♩=60),变奏3(第77——100 小节,快板,♩=80),变奏4(第101——118 小节,加速),变奏5(第119——138 小节,散板,♩=45);还体现出“起”(主题)——“承”(变奏1)——“转”(变奏2、3、4)——“合”(变奏5)的整体功能布局,为表现由远及近又至远的葬礼过程奠定了基础,并深化了中国式的发展意蕴。

综上,由《尖尖山》核心音调为旋律主线的动机化变奏,辅以源自民间音腔的微分音和川钹音色,使作品散发出浓郁的地域性气息,其板式化结构和起承转合结构的融合,更加增强了散起散落、渐进发展的中国韵味。作品的纵向音高结构以音簇和有控制的偶然等多种复杂织体,以及不同乐器的音色组合(包括金属片刮钢琴弦等特殊音效),反映出音色音响思维的现代性。多种手法的纵横交织,构建起川腔川韵的音色音乐。

三、《看不见的山》——本土元素的底色化

《看不见的山》(下简称《看》),是“80后”作曲家代博于2014 年创作的管弦乐作品。其中本土元素成为一种“底色”,它被作为低音,或由其他调式音装饰,或经节奏变形等手法处理,以较为隐蔽的方式存在于巴洛克的结构形式——前奏曲(第1——59 小节)与帕萨卡里亚(第60——248 小节)之中,并伴有多种现代复调技法和民间支声手法。

在前奏曲第I 阶段(见表1),低层乐器的音高素材基于中国五声音阶,而高层乐器则基于西方的七声音阶,两者呈增四度关系,恰好组成12 个半音,并且伴随着相对应的“转调”。因上下方音阶的主音分别具有游移性,故笔者称其为“双层泛调性”结构。其中,中国五声音阶被置于底层,从而具有隐伏性。

表1 《看》前奏曲第I 阶段的“双层泛调性”布局

帕萨卡里亚部分,作曲家用中国山歌风旋律作为固定低音主题(第60——64 小节,见谱例4)。主题基于E 宫系统,多种调式特性音的装饰,使其具有E 混合调式特征:G1与C 分别为同主音小调的三级音与六级音;♯D 为变宫,♯A1为变徵,“变宫——变徵”的旋法具有“旋宫”的意味。

谱例4 中,低音单簧管作为音色补充,与低音提琴主题形成支声关系。支声写法既丰富了单声的音响,又增强了音响的密度和色彩。

谱例4 《看》“帕萨卡里亚”支声主题④原谱采用临时升降号记谱,此处笔者改用调号标记以便显示调式特征。

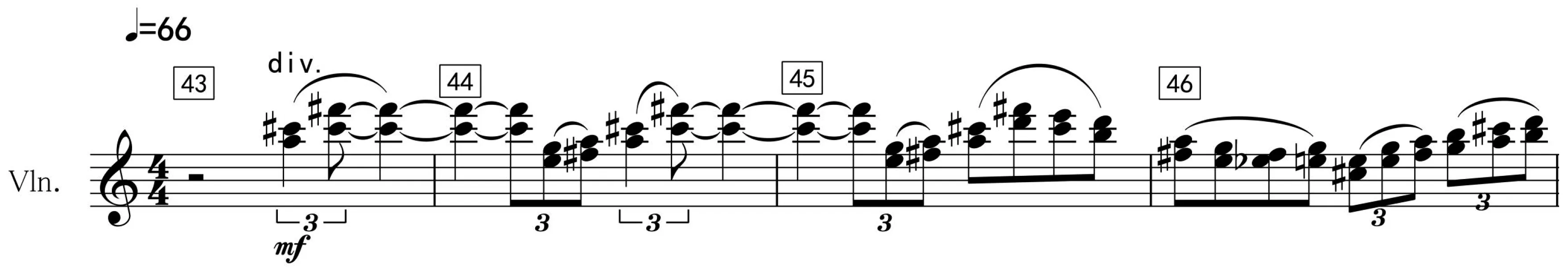

该曲固定低音主题自身就带有变奏性,从而有别于传统的原样反复做法。如变奏5 的固定低音主题(第85——89 小节)呈现出纯五度卡农及其支声的变奏性(见谱例5):开始处,小提琴I 八度奏对大提琴和低音提琴八度奏的主题做近距离纯五度卡农,之后模仿关系立即反转为由大提琴和低音提琴模仿小提琴。小提琴的节奏富于变化,两支圆号分别对前两个声部做支声性补充。

谱例5 《看》变奏5 主题(纯五度卡农及其支声)

此外,变奏6 为纯五度加厚及其支声,变奏7 为增四度加厚及其支声,变奏8 为支声及增四度卡农的加厚,变奏10 为F 调支声及其下纯五度自由模仿(扩充1 小节),变奏11 为B 调九度卡农及其支声(减缩1小节),变奏12 转为C 调音色旋律(先后由单簧管与长笛独奏衔接)。可见,主题的变奏呈现为多种形态。

派生自固定低音主题的赋格段主题(第137——138 小节),也做了支声和纯五度加厚处理(见谱例6)。在各声部中,该主题以纯五度调性循环为主导(见表2)。

谱例6 赋格段主题(支声性且纯五度加厚)

表2 《看》赋格段主题的纯五度循环调性布局

对主题声部的各种加厚和丰富处理,显然是为了获得丰富的色彩感。然而,这只是冰山一角,其对位声部则更加鲜明地展示了作曲家对缤纷色彩的追求。或线性、或点描、或单层、或多层的不同织体形态与主题的音高关系多样且复杂,呈现出强烈的装饰感。主题丰满的“躯体”外穿着繁复对位和支声的华丽“外衣”,凸显了音响的绚烂色彩。

《看》的中国化五声音阶、山歌风的固定低音主题和支声手法等中国元素,不是被作为基础低音,就是被变形或裹挟于内,作为一种“底色”而存在。它们在繁简交织、疏密有致的现代对位织体中,以韬光养晦之势“隐喻”着。

四、《百川归海》——本土元素的结构化

管弦乐《百川归海》(以下简称《百》),是许舒亚应2019 年“上海之春国际音乐节”委约而创作的。源自“百川异源,而皆归于海”(《淮南子·泛论》)的标题,展现出宏大的中国当代叙事,寓意着在党的领导下全国人民万众一心的凝聚力,也象征着上海这座国际大都市以海纳百川的胸怀走向未来的恢宏气势。该曲具有交响诗的特性,充盈着浪漫主义气息。本土元素的板式化结构与西方曲式相融合,体现出中西合璧的结构思维(见表3)。

表3 《百》复三部曲式、对称曲式与板式化结构的融合

该曲以复三部曲式为基础,通过A 与B 主题的倒装再现形成结构的对称,具有常见于浪漫主义时期的混合曲式特征。板式化结构“散——慢——快——慢——快——散”的融入,奠定了整体结构散起散落、渐进发展的基础。

相对于全曲195 小节的总长度,21 小节的散板化引子已超出全曲长度的10%,其结构规模相对较大,凸显缓起的意义和表现价值。在引子的两个阶段中,分别包含了两个动机:一个是圆号以纯五度向上跳进为主导的“晨曦”动机,另一个是由铜管乐器合奏的“号角”动机。

谱例7a 《看》“水”动机

谱例7b

长度为21 小节的A 主题,尽管充满丰富多样的情感表现,但相对于传统的主题陈述方式来说,显得过于片段化,而缺乏完整性,故好似又一个“引子”,从而进一步推迟了更具主题意义的B 主题的出现。这种“抽丝剥茧”式的层层推进,使中国传统音乐递次发展的意蕴被不断强化。

B 主题则更符合传统主题旋律的陈述方式,总共30 小节的结构规模,与A 主题相比,显得更加完整且充分。其“百川之歌”的音乐形象,散发着浓郁的浪漫主义气息。它具有弗里几亚调式风格(见谱例8),其第43——45 小节强调了“♯c3——♯f3”的上行纯四度跳进的音程,不仅反映出与动机①的派生关系,而且体现出♯f 弗里几亚调式V——I 的音级进行特征,故与A 主题形成不同调式色彩的对比。

谱例8

总之,《百》中西合璧的混合结构思维,即本土元素的板式化结构与西方曲式的融合与再造,从而在全曲的速度布局上显示出中国化的内在结构力。

五、《对话山水》——本土元素的气质化

秦文琛于2010 年为管弦乐队和预制录音带而作的《对话山水》(以下简称《对》),在其独特的音乐语言中,蕴含着“天人合一”的哲学思想。其本土元素的呈现并非是具象性,而是升华为一种东方气质和神韵。

作品最具主导性的元素,即录音带中的自然之声和管弦乐队的“自然之声”。录音带预制了采集于世界各地的禅鸣、蛙声和鸟鸣等音响元素。作曲家并没有对这些音响素材进行深加工,即未通过电子音乐的手段将音频材料进行变形、变质、变量乃至再生、重组等技术处理,而是保持了声音的真实性,故有别于具体音乐的做法。同时,管弦乐队以各种特殊演奏法,如弦乐的泛音震弓、短促弓杆击弦、极限音持续和向极限音滑奏,管乐短促且渐快的吐音和笛头吹奏等现代音色音响技术,以及中国小摇鼓等特殊打击乐器发出“呱呱”的蛙鸣声等,营造出惟妙惟肖的“自然之声”,与录音带中真实的自然之声浑然一体。

在连贯性发展的10 个音乐段落中,其散化和自由多变的弹性节律,为塑造自然之声的“偶然性”奠定了基础(以下小标题为笔者添加):I.钟声(第1——23 小节,慢板);II.蛙声与蝉鸣(第24——75 小节,散板,录音带1);III.间奏(第76——87 小节,散板);IV.鸟鸣(第88——135 小节,散板,录音带2);V.山(第136——180 小节,摇板);VI.静夜与圣咏(第181——247 小节,散板,录音带3);VII.群飞(第248——285 小节,垛板);VIII.群鸟喧嚣(第286——309 小节,散板,录音带4);IX.综合再现各种声音(第310——336 小节,散板,录音带5);X.鸟鸣与圣咏(第337——358 小节,散板,录音带6)。

作品中,无论是真实的自然之声,还是乐队描摹的“自然之声”,均彰显出追求“天籁”的老庄美学思想。天籁,即自然界的声音,如风声、鸟声和流水声等。当子綦回答弟子子游之问——何以忘我时曰:“女闻人籁而未闻地籁,女闻地籁而未闻天籁夫!”(《庄子·齐物论》),便道出了人籁(人吹管之声)和地籁(风吹洞窍之声),都不及天籁高妙且令人陶醉。这种自然造化的声音无拘无束,充满着偶然,但又归于必然之“道”,所以天籁成为中国传统文化精神所追求的最高境界。相对于此,《对》所预制和模拟的自然之声,恰似天和者之“天乐”(《庄子·天运》)。

《对》的标题与中国传统文化也有着深刻的联系。其中,“山水”的概念在中国传统文化的语境中,不仅指涉自然景观,如“高山流水”之类,同时也与中国传统绘画种类之一“山水画”相关联。其英文标题“The Nature's Dialogue”正印证了其内涵,将“山水”译为“自然”是相当准确的;若直译为“mountains and rivers”,却丧失了中国传统文化中“山水”之意的深度和广度。可见,作曲家的用意是对中国传统文化语境中的“自然”和“山水画”意蕴的追求。

进而在音响布局上,便凸显了中国山水画中“虚实相生”的意境。全曲既包含了开篇庄严的洪钟响彻云霄和高潮中群鸟狂欢喧嚣等写实之处,更不乏虚幻缥缈意境的描绘。谱例9 就是写虚的代表性片段,笔者称之为“夜”的描写:录音带播放出在空旷寂静中窸窸窣窣的声响,仿佛是自然中生灵的窃窃私语;小提琴和中提琴演奏极弱的极限音(标记为“▲”),与定音鼓环绕G 音的极弱滚奏,构建起音响的两极,仿佛勾勒出广阔无垠的天地空间。在如此虚空的天地中,窃窃之声则显得更加神秘而生动。这种化实为虚,追求无穷意味,营造幽远境界的写法,正像中国传统绘画中“实景清而空景现”(笪重光《画荃》)的表现,散发着老庄美学旨趣。

谱例9 《对》“夜”的描写

另有一个西方中世纪的圣咏元素贯穿于全曲。谱例9 中,大提琴声部基于“d——f——e——d”旋律音调的同度卡农,在微妙的天籁之声中“趁虚而入”。这回荡在广袤宇宙中的吟诵,恰似人籁,同时也是西方文化精神的标志。

圣咏在秦文琛的音乐中是一个常见的元素,在他不同作品中都有所体现。这说明作曲家不仅立足于本土文化,更放眼全球去观照,尤其是聚焦于不同文化精神层面的思考。正像作曲家所言,开篇的钟声以“警世长鸣”来“唤起人们对自然、对生命的敬畏”。这也许是对东西方文化精神“和而不同”之奥义的深刻注解。

《对》的艺术表现既现代又古老,是以一种现代音色技法,去表达并追溯中国传统文化之根——“天人合一”的哲学思想。“天”,即道、真理、法则,“天人合一”的思想,认为宇宙和人寓于一个整体,如同大天地中包含着小天地,老子的“人法地,地法天,天法道,道法自然”即是这个道理,故主张一切人事均应顺乎自然规律,回归大道方可和谐。这种哲学思想奠定了中华传统文化的根基,同时也化作一种气质和神韵显现于《对》的万籁之中。

六、《泼墨二》——本土元素的观念化

2017 年,温德青应法国巴黎音乐城——巴黎爱乐乐团与ProQuartet-CEMC 的联合委约,创作了弦乐四重奏《泼墨二》(以下简称《泼》)。这是作曲家第二部以“泼墨”为题的作品,今后也许还会有第三部、第四部……之前作曲家还有以“痕迹”为题的创作,亦反映出作曲家从中国传统书法与绘画中汲取灵感,并与现代音色技法相结合的尝试。

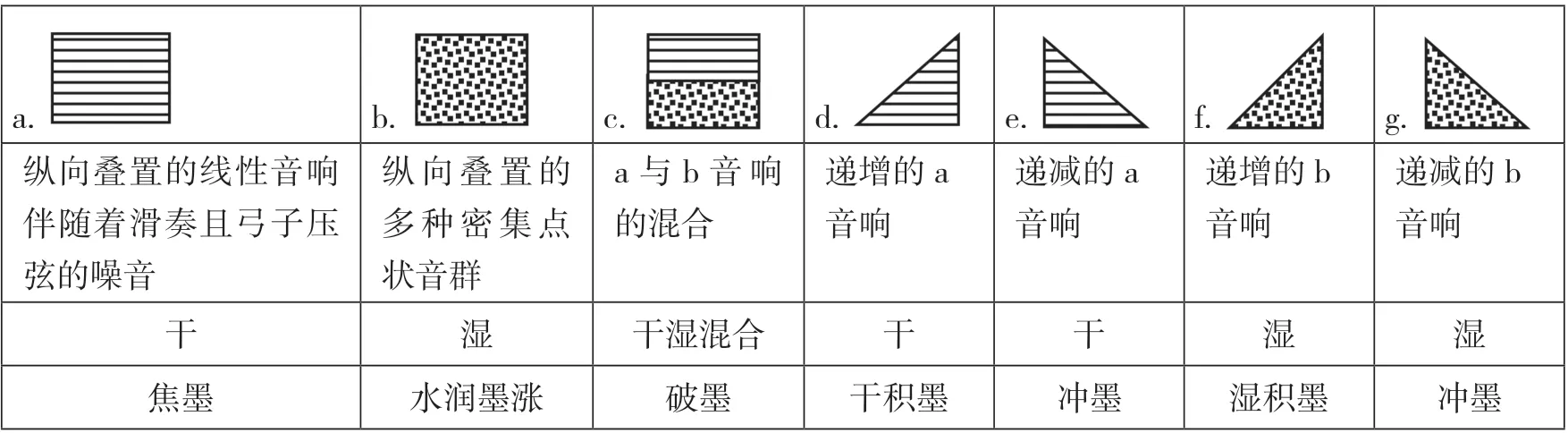

该曲的创作借助弦乐音色与墨色的同构性,实现了视听表现的相互沟通。作品借助中国的墨法理念来塑造相对应的现代音色织体;借助现代音色织体来描绘墨迹,以达到墨色的听觉化或音色的视觉化效果;借助中国传统文化的“阴阳”理论来组织与发展其个性化的音乐语言,体现出其特有的创作观念。

泼墨作为国画技法之一,以唐代王洽的疯癫酒狂之态——“以头髻取墨,抵于绢素”,或以墨泼纸素,脚蹴手抹,尽显用墨之微妙而最为著名。后世也指笔酣墨饱,或点或刷,水墨淋漓,气势磅礴,皆谓之 “泼墨”。

国画还讲究“墨分五彩”,即有“焦、浓、重、淡、轻(清)”与“枯、干、渴、润、湿”等。尽管说法不一,但其本质都是通过水墨不同配比的丰富变化,来描绘事物气韵生动之本象。由此便产生各种墨法,即用水施墨之技巧,如泼墨、积墨、破墨、焦墨、水润墨涨、浓墨、淡墨和冲墨等多种手法。⑥其中,积墨法是由淡到浓层层相叠之法,湿积显墨韵,干积见墨骨;破墨法是以不同水量和墨色先后重叠之法,以生新的墨色效果,可以浓破淡,亦可以淡破浓;焦墨法是用笔枯干滞涩凝重,尽显老辣苍茫之感;水润墨涨法是由国画大师邱汉桥所创,在用水的同时点墨,其千钧之点涨而不散,彰显水润灵动之气;冲墨法是以清水或淡墨水大面积冲染已勾好的墨线,润化未干之墨,保持已干之墨。唐代王维“水墨为上”的画论,正道出了国画审美之精髓。

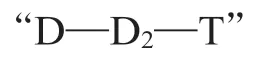

作曲家首先设置了a 和b 这对阴阳互补的音响织体(见谱例10),它们相反相成,共同成为全曲音响演化的“母体”。

谱例10

音响织体a 和b 的基本形态为矩形,但性质各异。织体a(第1——3 小节)为四声部长音线条构成的复杂线性音响,各声部方向与幅度基本一致的滑奏伴随着力度的递增与递减,弓子压弦的噪音呈现出某种干枯的“焦墨”之感。织体b(第4——5 小节)的音高基于十二音,由多种点状音群组成,其时值包含三连音至九连音,巴托克拨弦、震音、滑奏、泛音和飞弓等多变的奏法伴随着力度的递增与递减,不同点状音组错落有致,形成对位。值得注意的是,每小节各声部的节奏发音点之和均为“洛书”⑦“洛书”古称“龟书”,其九宫图中的每列、每行或对角线之数相加,均得15。之数15(不含带连线的同音及休止符,且第2 小节Vln.I 除外),这种密集而多变的点状音响给人以湿润灵动之感,犹如“水润墨涨”之态。

其他织体模式分别由a 和b 派生而来(见表4),如呈矩形的c 织体(第30——36小节)融合了a 的线状与b 的点状两种特性,犹如“破墨”般呈现出“干湿混合”之质。其余d(第37——41 小节)、e(第57——59 小 节)与f(第23——25 小节)、g(第71——72 小 节)织体,也分别派生自音响织体a 与b,且各自呈递增或递减趋势。其中,分别代表干湿的声部递增性模式d 和f,如同“积墨”法之“干积”与“湿积”效果;而分别代表干湿的声部递减性模式e 和g,则带有某种“冲墨”法的意味。

表4 《泼墨二》七种基本音响织体模式

以上是笔者从该曲中概括出的七种基本音响织体模式,对应七种不同的墨法。这七种音响织体模式,犹如不同墨色的几何图形,成为作曲家创作全曲的重要元素。作曲家以玩“七巧板”的方式将它们相互拼贴与转化,并强调各织体内部力度和密度的动态表现,突出“微变奏”的演化与派生,从而营造出丰富灵动的音响质感,气韵横生,堪与王洽狂放不羁“脚蹴手抹”出的缤纷墨色相辉映。这正是作曲家“音乐瞬间转换”观念的具体体现。

该曲从宏观至微观的结构无不反映出阴阳辩证思维。作品中实音(第1——78 小节)——泛音(第79——159 小节)——实音(第160——199 小节)的布局,对应墨色“浓——淡——浓”变化趋势的宏观三部性结构,反映出阴阳互转的过程。在微观结构中,奠定全曲音响基础而具有核心作用的a 和b 织体,显示出相反相成的对立统一性,融二者于一体的c 织体则显示出“你中有我,我中有你”的“阴阳互抱”特征。“留白”的音乐休止与各种音响模式的对立统一,以及不同音响织体的互生互化等,无不反映出微观层面的阴阳辩证思维。

《泼》以弦乐音色与墨色相对应的多彩创意,是通过无调性和非旋律性的复杂音响织体得以实现的。这些织体如同抽象的几何图形一般,将国画皴擦点染的色彩生动地表现出来。其组织结构与发展逻辑又蕴含着中国“阴阳”哲学之辩证思维。因此,该曲的本土元素被作为一种音乐的内在发展观念贯穿于表层无调性和非旋律性的国际化音响之中。

小 结

这六部作品横跨自20 世纪80 年代至今的四十年,也着重展示了21 世纪近十年的音乐创作生态景观之概貌,反映出在中国本土元素运用方面显与隐的多样性特征。

首先,中国元素体现得最鲜明的作品当属《牧》和《川》。《牧》追求中国文人自由精神的标题、民族乐器的编制、五声性和支声性的音乐语言,以及典雅的气质等,均彰显出浓郁的国乐之风;《川》的地域性传奇主题(西南古代僰人奇异的葬礼)和四川民歌的引用,凸显了中国地方性风格。

其次,对板式化结构的运用也是本土元素的一种呈现方式。尽管其来源于中国传统音乐中渐变的速度布局,但对于塑造中国化的散起散落的音乐发展进程,具有提纲挈领的作用。《牧》最具典型性,附有小标题的7 段音乐以渐变的速度布局和内在的弹性节律,与中国传统音乐一脉相承;《川》采用“散慢中快散”和“起承转合”的传统模式,将主题及其变奏再组织,打造中国化的音乐过程性叙事;《对》却以更为多样的速度变化,突出散化和自由多变的弹性节律,对自然之声的偶然性进行了深度描摹;《百》将“散慢中快散”的基本构架与西方音乐结构相融合,同样表现了中国化的音乐过程性。需要特别指出的是,这些板式化结构中灵活多变的弹性速度,尤其是散板的效果,都是作曲家通过精密的时值记谱创造出来的,并非纯民间化的自由与即兴。

再次,中国元素表现得最为隐性的作品,则以《对》和《泼》为代表,前者将中国传统文化之根“天人合一”的哲学思想,化作一种气质和神韵融于万籁之中;后者则以中国传统文化的“阴阳”辩证观念隐于音响的组织结构内部。《看》则将五声音阶置于“双层泛调性”的低音区,其帕萨卡利亚主题的中国山歌音调更被混合调式所裹挟。而《百》的板式变化也只是作为一种内在结构力,贯穿于充满浪漫时尚气息的音乐之中。这些本土元素的遁形之势,无疑充满着“隐喻”意味。

中国本土元素呈现方式的显与隐,在某种程度上反映出中国当代音乐创作的开放性。这种开放性所呈现出的多元化,更是作曲家张扬个性魅力的集中体现。

“70 后”的姚晨温文尔雅,人们常说乐如其人,的确《牧》的典雅之气正是其个性的反映,笔者曾听过他的戏剧空间《琵琶弹戏:西厢记三折》,该作品进一步印证了其崇尚含蓄内敛的东方审美情趣。他的留美经历,不仅使他具有世界的眼光,而且使他更能看清中国传统文化对自身创作的重要价值与意义。所以,《牧》既不同于20 世纪20 年代刘天华的国乐改革和新中国成立后强调旋律表现的民乐合奏特质,又有别于改革开放以来现代风格的民乐创作,而是深植中国沃土,在继承中国传统音乐语言的基础上,适度地融合了西方作曲技法,并突出音色的细腻表现,以“移步不换形”的方式生发出具有当代意识的国乐新风尚。

作为20 世纪80 年代“新潮音乐”的代表之一,郭文景在当时舞弄现代风潮之时并没有一味地求新,也未失去自我,而是立足本土,奠定了其“川腔川韵”的早期地域性风格,并彰显了他对传奇的偏好,对“野性”力量的表现,乃至升华为精神图腾的个性化创作。《川》作为当时的代表作之一,成为中国第一部音色音乐作品和中央音乐学院78 级作曲班第一部国外公演作品,在中国音乐史上留下了可圈可点的一笔。这部民族化的音色音乐,标志着一条“新之又新”的民族化之路。新之又新意味着,其不同于以巴托克为代表的“新民族主义”乐派通过多调式和多调性来丰富民族音调的创作手法,而是更先锋地将巴托克之后音色音乐的技法与民族音调相“嫁接”,同时又区别于以利盖蒂为代表的“国际化”(非旋律性和去民族化)的纯粹音色音乐之风。这正是《川》在那个年代新之又新的独特风格。

“50 后”的郭文景在“文革”时期的当地歌舞团只能“偷听”肖斯塔科维奇,“60 后”的秦文琛少年时代在放牧之余跟随家人演奏民间乐器,与之相比,“80 后”的代博却是在斯特拉文斯基等作曲家的现代音乐陪伴之下成长起来的,因而显示出带有不同时代印记的个性化创作。可见,他在《看》中将中国山歌音调加工得“难以辨识”也就不足为奇了。《看》的理性力量体现为讲究结构控制,和对现代复调与民间支声技术的有效融合;而感性表现则显示出对音乐色彩的丰富想象,以巴洛克酒瓶盛着斑斓鸡尾酒的方式,彰显出其个性化音乐表现。因此,这部作品一出手便获2014 贝多芬协会国际作曲比赛第二名,有其必然性。

许舒亚与郭文景分属当时“新潮音乐”南北方的代表之一。相对于旅法期间与电子音乐相关的国际化创作,《百》的新浪漫主义气质,反映出许舒亚在当下国内的音乐创作风格。这种风格的转变适应了国内新时代走大众路线的主流审美导向,显示出“入乡随俗”的策略和智慧。《百》虽然没有强调中国化音调,但在速度布局、细腻情感表达和华丽的管弦乐色彩等方面,仍散发着时尚的上海味道与气质,并彰显出上海作为国际大都市兼容并包的开放精 神和海纳百川的胸怀。该曲作为第十三期“海上新梦”系列的“大江入海流”主题作品音乐会的压轴曲目,可见其举足轻重的地位。

在《对》中,秦文琛对天籁之声淋漓尽致的表现,既不同于以往西方音乐对自然音响的象征性模仿,也不同于未来主义直接使用噪音发生器的做法,在预制的自然之声衬托下充分展示乐队的噪音性表现,是作曲家对自然之声的深度描摹,其惟妙惟肖的程度已达“真假”难辨,从而开辟出一条纯正的“天乐”创作之路。秦文琛尽管在此并未强调以往的蒙古族风格,但从中仍能感受到草原般的宽广气质、惯用的“行走”动机和西方圣咏,尤其是精致的音响品质等其固有的创作个性。

瑞士籍华人作曲家温德青用弦乐四重奏表现中国的水墨意境同样富有个性。《泼》的音乐语言是国际化的音色风范,与来自时尚之都巴黎的委约不无关系,而组织原则却是“阴阳”对立统一的音响织体衍生模式,在“微变奏”中展示了与缤纷墨色同构的抽象色彩。其音响织体,在复杂、炫技与震撼上做足了文章,气如唐人王洽作画般痴狂,势如破竹咄咄逼人,使演奏家如同在弦乐器上搬弄“十八般武艺”之能事,这也许正是作曲家性格的写照吧。

总之,这六部作品共同展现出中国当代作曲家历经20 世纪先锋音乐洗礼之后的多元化创作风格,同时反映出作曲家在因循历史发展轨迹中,对已有成果的选择、消化和重组,以实现自身的艺术创新与个性化展示。其目的不是为了猎奇,而是能真正满足听众的审美心理需求,用当下的流行词就是以“可听性”来扩大“朋友圈”。

最后,不得不赞叹《音乐研究》编辑部牵头主办的这次研讨会着实具有开创性意义!其一改以往“各说各”的主流研讨模式,让作曲家与理论家围在一起,手持总谱有针对性地做个案研究,的确是一项空前的创举。鉴于中国当代优秀作品还有很多,希望主办方将这种“集中火力”的高效研讨方式继续下去,使大家在不断学习和探讨中,为中国当代音乐创作理论的建设尽自身的一份绵薄之力。