从“原乡”与“他乡”的视角析论清代台湾水墨画的风格发展

2021-01-07闽南师范大学艺术学院刘北一

闽南师范大学艺术学院 | 刘北一

引 言

有关清代台湾水墨画的发展专题,台湾学界的研究成果较为丰富,代表学者如王秀雄、林柏亭、庄伯和、王耀庭、崔咏雪等,大陆学者有吴步乃、沈晖、陈明等。相关成果如王秀雄的专著《台湾美术发展史论》,吴步乃、沈晖的专著《台湾美术简史》,林柏亭的论文《清朝台湾绘画之研究》,庄伯和的文章《明清台湾书画谈》,崔咏雪的文章《台湾早期书画的传承到蜕变(明清—1945 年)》与《在水一方——1945 年以前台湾水墨画》,陈琼花的文章《谈台湾光复前之传统绘画》,谢世英的文章《明清台湾书画的时代特色:本土取向之探讨》,黄光男的文章《文人画在台湾评述》,庄素娥的文章《扬州八怪对台湾水墨画的影响》与《海上画派与台湾早期水墨画》等。萧琼瑞的文章《“闽习”与“台风”——对台湾明清书画美学的再思考》、王耀庭的文章《李霞的生平与艺事——兼记“闽习”在台湾画史上的一页》与《从闽习到写生——台湾水墨绘画发展的一段审美认知》、林柏亭的《中原绘画与台湾的关系》等专论提出了“明清时代台湾水墨画”和“闽习”两个核心概念,后来的学者多引用此观点。王耀庭在《从闽习到写生——台湾水墨绘画发展的一段审美认知》中具体阐述了“闽习”的学术概念,这种风格在技法上表现为“横涂竖抹”,在风格上体现了“野趣”。萧琼瑞在《试谈台湾“狂野”气质——关于台湾文化特质的初步思考》一文中则在此基础上进一步将这种风格解释为“狂野”,“狂”更体现了清代台湾水墨画的一种美学观念。这些研究对“闽习”绘画风格进行了概念界定,颇具启发性。台湾学者庄素娥的文章《扬州八怪对台湾水墨画的影响》《海上画派与台湾早期水墨画》认为,台湾作为汉人的开发之地,早期文化全盘来自中原内陆,属于中原次文化,绘画发展自然跟着内陆流行的风尚而随之发展。文章针对“闽习”的概念提出了质疑,认为早期台湾水墨画受到了大陆扬州画派、海派等多种画风的影响,并非局限于“闽习”。台湾学者徐小虎在《什么是台湾艺术史?》中对“闽习”的概念进一步延伸,即认为在地方性风格的基础上,又具有世俗绘画的普遍性特征。在此基础上,笔者从汉文化在台湾的传播视角,以地区美术发展的整体发展脉络为主轴,进一步提出了清代台湾水墨画的风格发展呈现出“多元化”趋势。一方面,渡海来台的画家尽管以福建地区为主,但仍有少数来自广东、江浙地区,故而将不同风格传入台湾;另一方面,福建地区的画家常往来两岸地区,包括北京、上海等地,也必然将其他地区的书画资料和作品带到台湾,同时台湾的一些画家也常出入两岸地区,受到了不同画风的影响。故而台湾画坛逐渐在“闽习”的基础上形成了多元风格的发展趋势,台湾早期的水墨画发展具有中国边疆海域的内涵。

一、台湾移民社会形态的形成

在郑成功收复台湾之前,台湾社会处于移民与拓荒时期,定居与谋生成为移民的首要目标,因此很难顾及到与生活迫切相关的艺术活动,此一阶段的台湾缺乏艺术萌芽和发展的土壤。郑氏家族治理台湾的23 年中,对台湾社会的发展起到了重要作用,其成就超过了窃占台湾38 年的荷兰人。从人口数量上来说,1684年台湾人口约为30万,到了1895年则达到了255万。[1]由此可知早期台湾社会发展的局限性,其文艺发展缺乏一定的社会基础,更遑论郑成功之前的时代。即便是清廷治理台湾初期,其对台湾的开发也并不积极,后期才逐渐重视。汉人渡台初期,大多数从事农业活动,因为土地肥沃,气候适宜,农民勤奋,所以作物产量激增。加之后来经济作物蔗糖、茶叶、樟脑的栽培与贸易,人们生活更加富足,社会得到了发展,物质生活得到了满足,精神上就开始有了更高的追求。

自清廷领台以来,尽管康熙二十三年始派文武官员正式治理台湾,但垦荒时代的台湾社会并不太平。早期渡台的汉民常以族群聚集,如漳州人靠近内陆;泉州人较多在海岸线、平原及盆地居住;客家人多在丘陵或靠山区域。原乡族群聚集的现象,反映了移民社会中同乡相互照应的需要,但在拓荒时代也容易因利益的纠葛而产生冲突。当时的台湾社会官方管控力量薄弱,故而社会矛盾重重,在资源分配方面尤其明显,以族群冲突最为突出,加之匪乱、番乱、海盗、农民起义及自然灾害不断。清廷后增设彰化县及淡防厅,升澎湖巡检为海防同知,添置防兵,以守南北,台湾之局势渐展。[1]33汉民来台的开辟经历,可以说是一段辛酸的血泪史,有幸跨过黑水沟抵达台湾的先民,来到这片几乎是蛮荒之地的新家园,为了生存的需要而奔波,塑造了早期台湾社会强悍的民风及随遇而安的性格。

汉人开发台湾的进程,是由南部逐渐向中北部延展,最初在台湾设立的“一府三县”分别为今天的台南、高雄、嘉义,后清廷开发台湾的进程逐渐加快,至彰化、新竹,再至台北地区。值得一提的是,台湾东部的开发进程最慢,至1871 年之前仍属于卑南族等少数民族的聚集地和管辖范围,汉人并未涉足,后因日本人的强力介入,清廷才派兵施援,此一地区逐渐得以开发。另外从民族融合的角度来看,在汉民渡海来台的过程中,基于政策的管控,加之民间习俗不准女性登船,故而早期渡台的先民男多女少。年轻的移民者想要成家立业是非常困难的。他们通常好勇斗狠,甚至居无定所,因此迎娶平埔族的女性既可以达到延续香火的目的,又可以继承妻家的土地,汉民在土地耕作方面的技术比较先进,促进了生产力的发展,这种现象客观上促进了民族的融合。就时间而言,文艺活动自清中叶才开始流行起来,因当时的文化环境及艺术条件的制约,早期的台湾水墨画无论从题材还是风格上来说都呈现出移民社会的特征,而随着汉文化在台湾的传播和发展,画家群体不断成长,风格逐渐形成。

二、“闽习”与台湾早梕水墨画风格

从乾隆时期留下的《番社采风图》系列作品可知,清廷对台湾的治理十分重视用中华文化来教化台湾的原住民。尽管当时的台湾尚属于边疆海域,然而在科举制度的影响下,社会对“文人”价值的重视,也透过这些“士”的书画作品传到台湾,并对台湾的书画风格产生了关键影响。清朝是文人画盛行之世,文人与绘画的关系密切。所以台湾文化愈趋成熟,文会诗社活动愈活跃,由此,绘画也随之兴起。清代的台湾是中国的一个前哨边境社会,居民绝大部分是大陆移民的后代,渡海来台的基本都属于文人画家,他们的艺术并没有与当地的自然、人文相结合,只是被作为少数官僚或富裕阶层风雅自赏的游兴余事,更不能反映当时社会的具体面貌。故而台湾早期的水墨画没有跳脱师古临摹的局限。[2]明清时代的画家喜欢临摹古人的作品,使得许多画家忽略了对自然的直接观察,一味学习古人的笔墨技法与造境,致使他们的绘画与时代环境脱节,徒有形式而缺乏画家的个性与创意。此种因循传统、师古临摹的陋习,台湾画家自然不能避免。[3]当时渡海来台的水墨画家备受推崇,如吴尚霑师承谢琯樵、叶化成师承周凯、郭彝师承余玉龙、傅万庚师承黄瑞图等。早期的“渡海画家”基本来自福建地区,故而福建地方画风对台湾画坛影响极大。

清代汉人大量移居垦殖台湾之后,传统书画艺术渐渐在上流社会和民间庙宇装饰中流行起来。日本学者内藤湖南曾出版《中国绘画史》一书,在谈及台湾水墨画的风格时认为,台湾地区的绘画带有福建地方色彩,并认为甚至类似日本某些画家的作品,其带有乡间绘画“霸气强”、“品恶”的特征。[4]王耀庭则引用《论语》中“质胜文则野,文胜质则史”的说法,进一步提出清代台湾水墨画风格所体现出毫无掩饰的本质,即“野”,在台湾先民流露出的品味正是如此。[5]具体而言,从技法层面来说,是指在作画过程中笔墨飞舞、肆无忌惮、横涂竖抹,顷刻之间,完成大体形象,意趣倾泻无遗,气氛却很浓浊,十分霸气,一点也不含蓄。这种风格更容易被新移民所接受,无关乎品格高下,其原因在于台湾斯土初辟,荆天棘地,需要的是一股勇往直前的拓荒精神,开拓者所具备的性格,往往体现为野趣多于雅致,故而快速涂抹所刻画出来的感官刺激,能符合这种审美需要。[6]在王耀庭将“闽习”解释为“野”的意涵之后,萧琼瑞在其基础上进一步提出了“狂野”的概念,即在“质胜文则野”之外,又加上了“必也狂狷乎”中的“狂”字,所谓的“狂”者,亦是一种勇于进取的性格表现,故而“狂野”可作为清代台湾地区文化及绘画美学的一种解读。[7]有关“闽习”的风格特征,台湾学者林柏亭进一步认为,这种风格具有“庶民倾向性”,并不一定完全属于福建画家所特有的习气,即这种笔墨霸悍、风格狂野的水墨画风格具有民俗性,可能是庶民群体的共性。[8]早期流传在台湾的水墨作品注重强调画家个性的表现,画面效果霸气而不含蓄,浓浊而不清雅,笔墨狂舞挥洒。除此之外,“闽习”画风具有“庶民倾向性”的内涵特征,也暗含此一阶段台湾水墨画的水准问题。总体来说,“闽习”画风从技法层面来看,作画过程表现为快速涂抹,笔墨气息浑厚;从风格上来说具有“狂野”的视觉冲击力,表现了庶民的审美情感,这种“草根性”彰显了台湾早期拓荒社会的特质。

从花鸟画领域来看,林朝英(台南人,1739—1816)的作品《双鹭图》(图1)是典型的“闽习”画风,白鹭的形态简练,采用粗线勾勒,画中的石头、树木的笔墨技法极其粗放,草书题跋与画面风格形成呼应,这种狂野的画风显然具有民俗气息。曾茂西,福建人,道光年间游台。他的作品《秋塘野凫》具有庙宇彩绘的一些特征,笔墨浓重,造型别具意趣,画中的荷花、水鸭形态古拙,画面具有装饰性风格特征。许筠,福建人,活动于道光、咸丰年间,继谢琯樵、叶化成之后受邀至板桥林家。他创作的《风竹鸲鹆》《墨菊》等作品,笔墨洒脱,不拘细节,尤其是八哥的塑造,注重笔墨意趣。郑观图,字子翊,号卧云山人,福州人,光绪年间渡台。他的作品《玉兰八哥》描绘了紫玉兰和八哥,八哥的刻画较为细致,玉兰花与叶子采用了“点写”或“勾染结合”的方式,画面风格独特。李如苞,台南人,活跃于同治、光绪年间,他的作品《紫薇八哥》与郑观图的《玉兰八哥》风格近似,但飞舞的八哥形态更为写意,紫薇花的枝干穿插注重笔力。从技法和画面风格来看,这些作品均具有“闽习”风格特征。

图1 双鹭图 林朝英

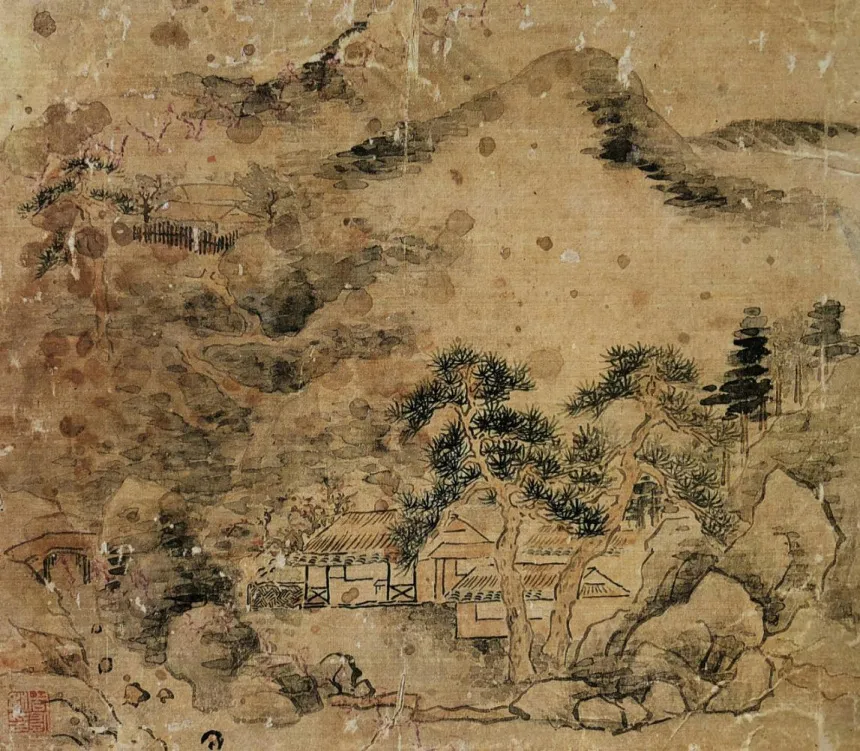

图2 山居图 周凯

图3 悠游自在 何翀

相对花鸟和人物而言,山水画作品流传较少。学者吕清夫认为,台湾的山水不同于古画山水中的形象,不易引发画家的注意或灵思,更不易用传统的技法表现。[9]清代山水画坛以“四王”为正统代表,从台湾留存的山水画作品风格来看,他们也是台湾画家所效仿的对象,如林觉的《山水四屏》、谢琯樵的《秋景山水图》、周凯的《青灯课读图》等作品画风与王翚相近。[10]林朝英、洪章的山水,用笔简明大胆,以粗疏的线条为皴,这种画风与徐渭、张风等放逸的笔意较为近似。[4]430-431总体来说,台湾早期留存的山水画作品风格较为粗放、简约。陈邦选,福建泉州人,道光年间游台,他的作品《指墨山水四屏》以指代笔,表现了笔墨的苍劲,别具情趣。周凯的山水画作品风格多变,《山居图》(图2)有“四王”的风格特征,在笔墨技法呈现上较为自由,除了近处的房屋和松树之外,远景刻画凸显了“狂野”的笔墨趣味。叶化成,福建海澄人,道光十五年举人,游台之后师承周凯。他的作品《山水》从技法上来看,树木枝干的表现及山石的皴染与“四王”作品风格一致,这与“闽习”所追求的“狂野”趣味相契合。

林觉和林朝英是台湾早期较为重要的人物画家,林觉,字钤子,号卧云子、眠月山人,嘉庆、道光年间台南人,善画花鸟,人物尤精,曾为庙宇绘制壁画,台南、嘉义、竹堑潜园及北郭园皆有其游踪。林觉的作品气势非凡,作品具有典型的“闽习”画风,他画的《刘海戏金蟾》,用笔简练,画面中的线条粗放,但人物动态及神态自然,场景生动。廖庆三,福建汀州人,光绪年间游台。他的作品《马上相逢》《观瀑图》等作品风格强烈。《马上相逢》是取自岑参的诗句“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”表现了离别与重逢的感伤,画家借用古诗深化主题,画面中的人物形象洒脱。《观瀑图》构图奇特,画家采用仰视的视角,用粗放的笔意表现瀑布飞泻而下的气势,画面下方一名长者和童子正在观景,人物形象及衣纹刻画简洁,表情生动。黄云峰的作品《四季花卉人物四屏》题有“倣蒋南沙相国笔意”,但从画面气氛来看,笔墨技法更多地表现了粗放、率意的个性。

三、台湾水墨画的融合发展

除了福建地方画风之外,台湾水墨画的发展逐渐融入了不同画派的风格,比如受到海派、扬州画派及院体画的重要影响。早期的“渡海画家”除了福建地区的谢琯樵、叶文舟、陈邦选、洪章①、余玉龙②、康廷玉(同治年间游台)等人之外,还包括浙江的胡国荣③、广东的吴凤生④、何翀⑤、江苏的沈荣(1794—1856)、王霖(道光四年罗汉门巡检)、江西的司马廉(道光鹿港海防同知)等水墨画家,往来两岸之间,逐渐将不同地域的绘画风格传播到台湾。清代台湾的水墨画除了表现“狂野”的风格之外,也有表现精工、清润的作品,呈现出多元化的发展趋势,说明了台湾水墨画的发展不断成熟。随着台湾经济、文化的不断发展,“渡海画家”与台湾本地画家日渐增多,所留存的作品无论从数量亦或是质量上来看都达到了空前的程度。

这一时期比较具有代表性的画家有林朝英、林觉、吴尚霑、许龙、庄敬夫、郭彝、许南英、王献琛、陈如珪、苏云涛、林汝梅、吴鸿业等。总体来说,花鸟画与人物画比较盛行,大写意花鸟画成为当时画坛最为流行的风格。苏元的《花卉四屏》、许筠的《梅鹤》与《柳荫八哥》都是海派风格。林汝梅(1834—1894),淡水竹堑人(今新竹),其所绘的《松鹤图》风格近似海派,画中题有:“鹤之寿,松之龄,虽经岁月终不凋零。”谢琯樵的《墨牡丹》是模仿徐渭的画风而作,墨中调胶,注重笔墨的晕染效果。林觉的《柳岸双鸭》、陈亦樵的《菊石双雀》是受到华新罗的影响,取其灵动的笔意。林觉的《柳岸双鸭》,在柳树和鸭子的刻画上取意华新罗,双鸭形态生动,柳条凸显笔力与迎风动态。何翀的作品《悠游自在》(图3)、《春风得意图》尺幅较大,借鉴了院体花鸟画风格,画中的花卉、小鸟刻画生动,场景开阔。值得一提的是,《悠游自在》这件作品中的水鸭,学名称为“凤头鸭”,是江浙一带的特色品种,鸭子的头部长有凸起的绒毛,特征明显,这说明画家当时观察得十分仔细,在创作过程中具有观察与写生的意识,画家用娴熟的技法表现了当时所见的现实场景。

郭彝(1858—1909),字藻臣,台南平安人。郭氏善画墨梅,他画的《墨梅》借鉴了元代王冕的画风,先用淡墨画大的枝干,最后用浓墨补空,表现了枝干的“老”、“嫩”之别,又凸显了画面的层次感。王献琛(台南人,1830—1889)善画螃蟹花草。他的作品《郭索图》题有:“江湖使者草泥香,郭索横行得意扬。占得刚柔分内外,由来公子本无肠。”体现了文人花鸟画的内涵特征。从画风上来看,与扬州八怪中李鱓等人的风格一致,芦花占据了画面的大半部分,一枝朝上,另外一枝低垂,很好地分割了画面空间,螃蟹则栖息在水草之中,画面充满了生机。林嘉的《梅鹤图》属于“兼工带写”的风格,梅花与仙鹤刻画细致,尤其白鹤造型准确,神态生动,羽毛的刻画较为精工。陈如珪,台南人,活跃于道光年间,善画人物和花鸟画。他的作品《白鹰》是比较具有代表性的作品,此作是院体工笔画的风格。白鹰的形态准确、生动,画家用颜体楷书题写杜甫《白鹰》诗:“云飞玉立尽清秋,不惜奇毛恣远游。在野只教心力破,千人何事网罗求。一生自猎知无敌,百中争能耻下鞲。鹏碍九天须却避,兔藏三穴莫深忧。”

从山水画作品来看,“渡海画家”林纾擅画青绿,其作品《碧峰楼阁》以青绿敷色,笔墨清秀,这与当时台湾画坛所流传的作品风格大为不同。谢琯樵有仿唐寅及董其昌的山水画作,如《夏山烟雨图》和《拟董其昌溪山晴霁图》风格变化丰富。朱芾⑥的作品《倣李成山水》借鉴了李成的风格特征,画中的山石、树木、溪流的布局开阔,注重方折的笔法,墨色清润,与当时台湾画坛流行的四王山水画风格有所区别。朱承⑦的《山居听泉图》吸收了范宽山水画的技法,尤其是“雨点皴”的运用,近处树枝和树叶的点法也较为一致,此画风格成熟,是此时期台湾画坛难得的佳作。朱承的山水画还借鉴了明代沈周的风格,他的作品《探梅图》是一件团扇小品,画中的山石、树木笔法劲挺,描绘的是北方冬季的情景,一老者头戴暖帽骑驴前行,小桥与远处的茅屋烘托出乡间的荒远,跋文注明“倣白石翁”。林觉作为花鸟和人物画家,也偶作山水画,他的作品除了模仿四王山水画风之外,还充分借鉴了“米氏云山”的风格特征,如他画的《夏景》,山峰的表现是采用米氏的点法。陈邦选的指墨山水也别具特色,他以指代笔,其作品中的线条具有枯涩的趣味。

林朝英画的《自画像》在传统写意人物画的基础上,运用了写实手法,在隆冬季节,身材高大的林朝英与童子在户外行走,画家的左眼似乎患有眼疾,但目光坚定,与童子调皮的神态形成了对比。谢彬的作品《福寿人物图》(图4)具有黄慎人物画的风格特征,画中一共三个人物,一位老者居中,动态略显滑稽,单腿独立,目光充满慈爱。画中的两个童子一前一后,前面的童子肩扛拐杖,拐杖挂着葫芦,后面的童子仰头观看空中飞舞的蝙蝠,双手张开挥舞,侧脸的形象十分生动,画中的老者、葫芦、蝙蝠象征着“福、禄、寿”的吉祥寓意。除了写意水墨人物画的风格之外,台湾早期留存的还有白描人物画,如蒲玉田⑧的《观音像》属于宗教题材,这与中原人物画的传统保持一致,如唐宋时代的《八十七神仙卷》《朝元仙仗图》等,此画中的观音和罗汉用单线勾描即是这种风格,全画没有敷色,是台湾早期水墨画作品中较为少有的工细风格。陈邦选的指墨作品风格别具一格,他画的《平安如意图》二人一鹤,童子双手抱花瓶,瓶中的灵芝草凸显了吉祥的寓意,远处的仙鹤单腿独立,正在用嘴巴梳理,神态闲适。

图4 福寿人物图 谢彬

四、结论

自清廷领台以来,从大陆“原乡”渡海来台的水墨画家将大陆的画风传入台湾,在台湾的“他乡”持续发展并逐渐有了较为可观的成绩。在清中叶以后的台湾画坛,水墨画风格在“闽习”的基础上逐渐融合了扬州画派、海派等其他地方画派的风格,呈现出较为多元的风格发展趋势。从题材上来看,表现文人审美特征的四君子、简逸山水、历史人物等题材较为普遍,如《四君子图》《山居听泉图》《观瀑图》等,同时兼具大众喜闻乐见的内容也是台湾水墨画坛比较常见的,如《平安如意图》《福寿人物图》等等。表现文人阶层的作品多有诗文题跋,这符合文人画的审美特征。而表现大众审美的作品,形式则相对活泼自由。以山水画为例,清代台湾水墨画在四王画风的基础上,逐渐出现了宋代“巨碑式”山水的构图及皴法,树木枝叶的勾勒和点法也出现了宋画的风格特征,除此之外,米氏父子、王蒙、沈周等人的技法或风格都有所体现。花鸟画尤其受到徐渭、恽南田、华新罗及海派诸家的影响,尤其是海派大写意花鸟画的构图方法及花鸟形态出现较多。从人物画作品来看,在文人画的基础上又受到民间庙宇彩绘的影响,尤其是一些表现宗教题材的作品,诸如《观音像》《钟馗》《八仙》等。从大陆水墨画的传播方式和途径来说,早期主要以“渡海画家”携带大陆画家作品及书籍资料为主,并通过教授的方式将大陆的水墨画传统传播到台湾,而随着台湾经济社会的发展,一些台湾本地的文人墨客常到内陆艺游,并受到大陆不同水墨画风格的影响,这种频繁的往来进一步促进了台湾水墨画的成熟,形成了地域性美术发展的主体特征,这种多元的发展趋势正诠释了汉文化在台湾的传播和发展脉络。

注释:

① 洪章,泉州人,道光年间寓居台湾,擅画山水。

② 余玉龙,号冰云,福建人,同治年间寓居台湾,擅画梅花,攻隶书。

③ 胡国荣,字淑和,浙江德清人,道光二十四年任台湾知县,擅画花鸟。

④ 吴凤生,字寄梧,广东潮州人,光绪年间游台,擅长花鸟和山水。

⑤ 何翀(1807-1883),字丹山,号烟桥老人,广东南海人,咸丰年间寓居台湾,善画花鸟。

⑥ 朱芾,乾隆十二年(1747年)贡生,原籍福州,擅画山水。

⑦ 朱承,字小农,朱芾之子,嘉庆、道光年间嘉义贡生,原籍福州,擅画山水。

⑧ 蒲玉田,漳州人,道光二十八年(1848)游台,善画工笔人物及花鸟画。