再论法华思想在云冈石窟早期洞窟的图像表现

2021-01-07山西大同大学张希

山西大同大学 | 张希

引 言

云冈石窟是中国现存最大的古代石窟群之一。石窟造像规模宏大、题材多样、雕刻精美,反映了北魏皇家气派和鲜明的民族特色,还代表着佛像雕刻中国化的进程。第16 窟至第20 窟由北魏沙门统昙曜于和平元年(460 年)主持开凿,是最早开凿的一批石窟,俗称“昙曜五窟”。

昙曜五窟位于云冈石窟群西部。洞窟呈马蹄形,穹隆顶,外壁雕满千佛。五窟主尊是为太祖以下五位皇帝各造的巨大佛像,凸显了北魏皇权的尊严威力。造像题材以三世佛和千佛为主,保留了犍陀罗(Gandahara)、秣菟罗(Mathura)的艺术风格,沿袭了古印度和凉州地区服饰外观,大佛身躯挺拔健硕,容貌具有当时北方少数民族特点,形成独特的早期云冈风格。在宗教上,昙曜五窟体现了佛法流通后世、永存无绝的思想。政治内涵上,与北魏佛教天子即是当今如来的传统有关。

目前国内关于云冈石窟早期洞窟的研究主要集中在两个方面:一是各窟本尊的问题,二是五佛和五帝对应排列的问题,多涉及文献中政治面的考量。日本是研究云冈石窟的先驱,大量考察报告、研究成果均出自日本学者,涉及北魏佛教史、雕塑史、美术史、社会史等诸多方面。而对于五窟图像所展现的佛经内容,也主要由日本学者提及并讨论。目前为止,早期洞窟雕刻时所依据的经典尚无定论,整理并研究相关学者的观点,再次分析云冈石窟早期洞窟图像所依据的佛教思想,对于我们理解云冈石窟的佛教内涵,把握北魏时期中国佛教信仰形态,具有重要意义。

本文试图从信仰和图像出发,结合已有的研究成果,通过对北魏佛教信仰的展开、云冈石窟早期洞窟开凿工程、昙曜的佛教活动、早期洞窟中的法华图像等层面进一步分析、论证法华思想在早期洞窟中的体现,对早期洞窟开凿的思想背景进行整体性考察。

一、目前学界对云冈早梕洞窟图像内容展开的讨论——以法华、华严等思想为中心

关于云冈石窟早期洞窟的图像内容,从佛经记载中寻找相关表述是最根本最直接的方法。国际上相关讨论围绕《法华经》《华严经》《涅槃经》《无量寿经》等佛教经典展开,在云冈石窟早期洞窟的图像内容分析上呈现百家争鸣的姿态。

1.法华思想——以小山满为代表的日本学者

日本学界多数学者认为云冈早期洞窟体现的是法华思想。首次全面对云冈石窟进行发掘调查的水野清一即认为,云冈石窟最能体现《法华经》的信仰[1][2]。佛教史学家塚本善隆在其《中国佛教史研究》中也说到:“毫无疑问,二佛并坐像为法华经中多宝、释迦二佛,根据造像记,交脚菩萨像为弥勒。从平成时代到洛阳时代,《法华经》的信仰十分盛行,云冈石窟和龙门石窟的开凿即为有力的证明。”[3]小山满对《法华经》在云冈石窟早期洞窟的体现进行了细致地阐释,对于我们理解法华思想在云冈石窟的图像表现,极具参考价值,本文将于后文重点论述。

2.华严思想——以吉村怜为中心,以訅18 窟造像为主线

关于云冈早期洞窟所反映的佛经思想,主要在于华严思想与法华思想之争。其中以第18 窟的相关争论最多。如松本荣一《華厳教主盧舎那仏図》[4]中曾提出第18 窟衣物上无数化佛表现的是华严教的卢舍那佛。近年来,吉村怜将此观点进一步进行了论证。其《卢舍那法界人中像研究》[5]一文认为,云冈石窟第18 窟本尊像是卢舍那法界人中像的一种表现形式,为特殊形态的卢舍那佛,并推断5 世纪后半期《华严经》信仰已在山西一带盛行。具体来说,吉村认为第18窟本尊具备人中像的特征,即“在躯体中图示法界形象的像”。根据旧译《华严经》“一切刹土及诸佛,在我身内无所碍,我于一切毛孔中,现佛境界……”[6]等,他指出第18 窟本尊在躯体上表示了“十方三世佛”的卢舍那佛。法衣上的化生列和坐佛,根据旧译《华严经》“诸毛孔出化生云……或有于一毛孔中,化佛云出不可思议,充满一切十方界,无量方便化众生”[6]等,可以解释为从卢舍那佛的毛孔中化生出的各个化生,从衣缘出现而形成化生列。他们在以法衣为象征的法界排列,形成若干坐佛列,又逐渐向由法衣下方空白处所象征的未教化的刹土拓展。因此,吉村怜认为第18 窟本尊是根据华严的世界观而塑造的特殊的卢舍那佛像,象征其佛德遍及十方国土,代表北魏自太祖道武帝建国以来不断开疆拓土的兴盛。之后,吉村又作《再论卢舍那法界人中像——华严教主卢舍那佛与宇宙主的释迦佛》[7]一文,对其观点进行了补充,进一步阐述了华严思想在北魏的流行情况。吉村指出,被太武帝杀害的高僧玄高之弟子玄畅为华严学者。玄高遇害后,玄畅逃亡至南朝,开始对《华严经》进行细致的讲授。由此可推断,玄高也可能精通《华严经》经义。而北魏佛教为“玄高—师贤—昙曜”一脉相承的凉州系统,底流应为华严思想。加之孝文帝身边宦官刘谦之曾隐居五台山著《华严论》600 卷,故吉村认为,北魏平城时代后期,也就是营造云冈石窟的时期,华严思想在山西已然盛行。

小森阳子在《昙曜五窟新考——试论第18 窟本尊为定光佛》[8]一文中指出,第18 窟本尊佛立像的图像特征中,衣上的化佛表现不仅限于卢舍那佛,质疑了吉村怜的观点。文中还提到,右手下垂的手印不常见与云冈,却常见于新疆以西和甘肃以东的北朝早期石窟。以佛立像为主尊、足下布置铺发儒童的表现,就是云冈石窟中定光佛授记故事的定型。本尊右下方现已腐蚀严重的小像应为儒童,主尊为定光佛。故小森认为昙曜五窟整体表现三世佛思想,骨干构思是授记思想,表达了对北魏皇统千秋长存的祈求。水野清一认为,公元500年前,中国建造卢舍那佛造像的可能性较小。[1][2]宫治昭、石松日奈子也认为,根据《观佛三昧海经》的记述,第18 窟本尊大佛的两侧协侍五位弟子,即十大弟子,所以为释迦佛。

3.涅槃、净土等其他思想——美国和中国学者所持观点

除日本学者外,美国学者也关注了云冈石窟早期洞窟。如美国学者J·C 亨廷顿指出,昙曜五窟的图像志应在康僧凯译《无量寿经》中寻找来源。而《金光明经》中潜在的法身为毗卢遮那佛,第18窟主尊应为毗卢遮那佛和释迦牟尼佛,即法身与应身佛的双重表现。法果提出“能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”[9]昙曜主持开凿的第18 窟为释迦牟尼/毗卢遮那的二元表现,将如来与皇帝相提并论,顺应了北魏时代帝国概念的需求。[10]

中国台湾学者赖鹏举对昙曜五窟造像提出新解,认为昙曜五窟反映了北魏时代“涅槃学”到“净土学”的转化过程。北凉、北魏两朝造像以十方圆满、三世不迁的境界体现涅槃“不生不灭”,第16 窟、第17 窟承袭此思想,但第18 窟千佛衣造像则象征着北魏佛教与政权的“万世一系”同步格局。第19 窟、第20 窟则将代表“三世”的弥勒净土与代表“十方”的弥陀净土统合起来,是涅槃学中“乐净”的延伸。[11]

总之,关于云冈石窟早期洞窟图像尤其是五窟主尊所反映的佛经,围绕法华、涅槃、净土等思想,学者们引经据典,各自讨论,说法不一。笔者认为,部分学者的讨论过于关注某个洞窟图像所反映的题材,忽视了对昙曜五窟作为早期洞窟的整体分析,使得各个洞窟的题材联系之间出现了断层。在结合佛经弘传情况方面也有不足,还原历史原貌时缺乏合理性。因此,我们有必要从社会史、佛教史、建筑史等层面,对早期洞窟进行进一步综合考量。

二、小山满对云冈早梕洞窟所反映佛经的研究——以《法华经》为中心

小山满(1945—)是日本著名美术史学家,毕业于早稻田大学,一直致力于丝绸之路佛教美术研究。早期研究重点为东亚美术史,著有《東洋の図像学》[12]、《仏教図像の研究 : 図像と経典の関係を中心に》[13],对敦煌石窟、龙门石窟、云冈石窟、法隆寺金堂壁画、天寿国绣帐等东亚佛教图像及道教图像尤为关注。近年来关注中亚与西域佛教美术考古,对和田地区、巴米扬石窟、克孜尔石窟、贵霜等犍陀罗地区、乌兹别克斯坦达尔维津特佩遗址等进行美术考古研究,涉及佛教、祆教等,同时关注三角缘神兽镜、魏镜、五胡时代古镜的研究。其研究方法践行了近代以来日本学界传统文献考证与田野调查并重之风,取材广泛,论证细致,观点新颖,在东亚及中亚佛教美术史上的贡献斐然。

在云冈石窟早期洞窟的研究方面,小山满通过详细比对《法华经》各品内容与五个洞窟的主像、壁龛雕刻图像等,得出五个洞窟与《法华经》对应关系为:第16 窟如来神力品,第17 窟从地涌出品,第18 窟见宝塔品(释迦佛),第19 窟见宝塔品(多宝佛),第20 窟化城喻品。五窟共同表现了在虚空涌出的宝塔之中,多宝佛证实释迦佛说法真实不虚,请释迦佛进入宝塔,二佛并坐的姿态。[15]下面笔者将对其观点进行详细阐述和分析。

1.訅16 窟

关于第16 窟,小山满首先指出主像为释迦牟尼佛,并通过主像手印、窟内二佛并坐像、千佛像等图像与《法华经》如来神力品第二十一的内容对应,阐述了法华思想在造像题材上的表现。

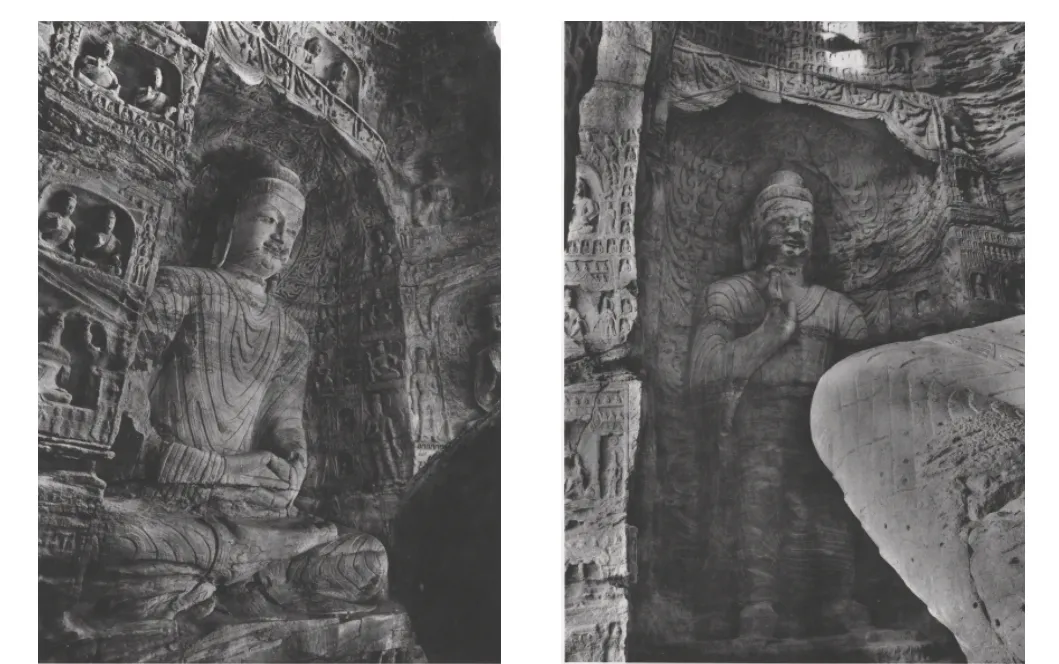

图1 第16窟主像手印[14]

主像右手施无畏印,左手下垂,第一指与第三指相捻,为布施无怖救济众生之意。小山满认为是《法华经》如来神力第二十一中,释迦牟尼佛的六大神力①中的弹指。《佛学大辞典》中,弹指为拇指与食指、或拇指与中指加之食指相弹而发出声音②。第16 窟主像食指虽然缺失,但从拇指与中指相捻的形状来看,应为弹指姿势。根据如来神力品的内容,借大神力出现在娑婆世界的释迦牟尼佛,继舌相之后,又通过磬劾、弹指使得众生能够看见二佛并坐中释迦、多宝以及无量菩萨、四众,欢喜听闻释尊说法。

释迦牟尼佛、及宝树下诸佛、现神力时、满百千岁,然后还摄舌相。一时謦欬、俱共弹指,是二音声,遍至十方诸佛世界,地皆六种震动。其中众生,天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人、等,以佛神力故,皆见此娑婆世界、无量无边百千万亿众宝树下、师子座上诸佛,及见释迦牟尼佛、共多宝如来、在宝塔中、坐师子座,又见无量无边百千万亿菩萨摩诃萨、及诸四众,恭敬围绕释迦牟尼佛,既见是已,皆大欢喜,得未曾有。

另外,石窟内壁西壁至南壁的二佛并坐像、交脚像、千佛像等图像,一同构成了如来神力品所描述的景象,故弹指的佛陀立像自然是如来神力品中的释迦牟尼佛。小山满强调,此次说法为《法华经》中最高级的仪式,是其成为释尊后集结众生广泛传播佛教的一次说法。所以第16 窟与《法华经》关系密切。

在第16 窟对应北魏帝王方面,有文成帝拓跋濬③、神元帝拓跋力微④、文帝拓跋沙漠汗⑤等观点,定论不一。笔者认为不论其尊格如何,第16 窟与其他四窟相异的艺术风格和独特的佛像造型,均为说明主像所代表人物开疆拓土、重兴佛教之宏伟气象,与如来神力品中释迦牟尼佛集结众生讲经说法的盛大场面相契合。

2.訅17 窟

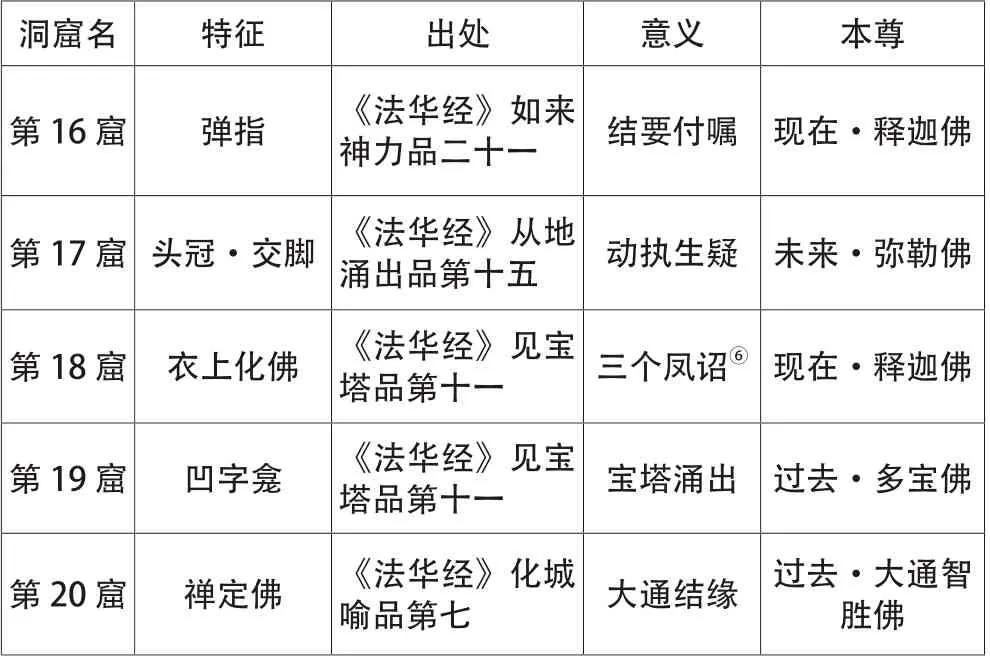

第17 窟主像为弥勒造像,头戴高宝冠,交脚而坐。由于当时北魏时代盛行三世佛思想,故小山认为应是代表未来佛的弥勒。中央交脚本尊左右协侍两座佛像浮雕,一为禅定坐佛,一为说法立佛,均为佛陀像。

是诸菩萨从地出已,各诣虚空七宝妙塔多宝如来、释迦牟尼佛所。到已,向二世尊头面礼足,及至诸宝树下师子座上佛所,亦皆作礼,右绕三匝,合掌恭敬,以诸菩萨种种赞法而以赞叹,住在一面,欣乐瞻仰于二世尊。是诸菩萨摩诃萨,从初踊出,以诸菩萨种种赞法而赞于佛,如是时间,经五十小劫。是时释迦牟尼佛默然而坐,及诸四众亦皆默然五十小劫;佛神力故,令诸大众谓如半日。

根据以上内容,我们可以推测,东壁的禅定坐佛为经五十小劫默然而坐的释迦牟尼佛,西壁的立佛为本品中说法的释迦牟尼佛。周围千佛,可理解为无量千万亿的他方国土而来的释尊分身诸佛:

尔时释迦牟尼分身诸佛,从无量千万亿他方国土来者,在于八方诸宝树下,师子座上,结加趺坐。

3.訅18 窟

第18 窟本尊身披千佛袈裟,左右协侍佛旁边矗立一尊菩萨,三面墙壁二佛并坐浮雕众多,小山认为本尊为释迦牟尼佛,窟内为《法华经》见宝塔品第十一的体现:

是时、诸佛各将一大菩萨、以为侍者,至娑婆世界,各到宝树下。宝树、高五百由旬,枝、叶、华、果、次第庄严,诸宝树下、皆有师子之座,高五由旬,亦以大宝而校饰之。

北壁东侧雕刻有宝树样的华盖,东西两壁协侍佛高10米,站立于华盖之下,赤足踏于莲花之上。协侍佛旁边站立一菩萨。我们可以看到,此种图像符合上述小山提出的《法华经》内容。三壁周围浮雕上诸像手持莲华,为“各赍宝华满掬、而告之言”之表现。

对于本尊袈裟上的化佛,目前学界争议较大。如本文第一部分所述,日本学者吉村怜认为是《华严经》内容的体现,为卢舍那佛放大光明,照十方,从诸毛孔中出现佛身的云、化佛的云,充满十方世界。但是小山满提出,《观普贤菩萨行法经》是《法华经》普贤菩萨劝发品第二十八经典的补充,为《法华经》之结经。其中一节对于劝礼多宝塔,记述有“大众集已,见释迦牟尼佛举身毛孔放金色光——光中有百亿化佛”,后有“释迦牟尼名毗卢遮那遍一切处,其佛住处名常寂光”的记载,与吉村所说《华严经》内容十分相似。而《法华经》见宝塔品第十一中,分身诸佛咸集,开多宝佛塔。多宝如来,分半座与释尊同座,偈语“其多宝佛,虽久灭度,以大誓愿,而师子吼。多宝如来,及与我身,所集化佛,当知此意”。其中,“多宝如来,及与我身,所集化佛”是指多宝如来和化佛。因此,“我身”应为第18 窟本尊,即释迦牟尼佛,其着衣上的化佛,为“及与我身,所集化佛”。

4.訅19 窟

第19 窟为昙曜五窟中最大的一个洞窟,形制呈八字形,洞窟东西两侧各开耳洞,非常特殊。小山认为第19 窟与第18 窟有可能为一组。第19 窟可能为过去佛多宝佛的宝塔窟。

协侍洞窟为中央倚坐说法佛,左右各两尊菩萨立像。《法华经》见宝塔品第十一有“其佛行菩萨道时,作大誓愿”。故我们可将其理解为倚坐像为多宝如来的菩萨时代表现。同品中,多宝如来在过去、现在、未来三个时代,赞叹:“如是,如是!释迦牟尼世尊!如所说者,皆是真实。”对此,小山提出,比照敦煌莫高窟第249 窟描绘的三会说法,云冈石窟凹面三方表现的佛陀可解释为过去、现在、未来的多宝佛表现。而第19 窟内外壁面表现的千佛,与多宝佛愿行记述相一致。即多宝佛将释迦分身诸佛全部还集一处后,多宝佛自身同宝塔一同涌出,聚集而来的十方诸佛是娑婆世界释迦牟尼佛的分身,发愿供养多宝如来的宝塔。

5.訅20 窟

第20 窟前立壁崩塌,本尊显露在外,得以完整体现。主像释迦牟尼佛结禅定印,为禅定坐佛。两侧协侍为佛陀立像,东侧协侍为右手施无畏印的佛立像,西侧协侍仅剩一部分莲花座与火焰头光。小山推测本尊的禅定印,应与《法华经》化城喻品第七有关。

尔时五百万亿诸梵天王、与宫殿俱,各以衣裓盛诸天华,共诣北方、推寻是相。见大通智胜如来、处于道场菩提树下,坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人、等,恭敬围绕,及见十六王子请佛转法轮。时诸梵天王、头面礼佛,绕百千匝,即以天华而散佛上。所散之华、如须弥山,并以供养佛菩提树。华供养已,各以宫殿、奉上彼佛,而作是言,惟见哀愍、饶益我等,所献宫殿,愿垂纳受。

图2 第17窟左右协侍禅定坐佛与说法立佛[14]

根据上述内容,我们亦可了解第20 窟主尊背光左上方浮雕天人散华的供养姿态与之描述相符。

另外,小山满通过将第5 窟与第20 窟图像结合比较,分析第5 窟本尊结禅定印、两侧协侍与第20 窟相似,推测二者造像时期相隔不远。第5 窟南壁中段有两层佛陀坐像,每层各8 尊,共16 尊,为化城喻品第七中大通智胜佛16 位王子成道时的情景,则第20 窟已经崩坏的南壁上也可能雕刻有16 尊佛像,是化城喻品第七中过去佛大通智胜佛的禅定姿态表现。

表1 小山满对云冈石窟早期洞窟图像展现佛教题材的分析结论

总之,小山满认为,昙曜五窟实际上是娑婆世界的表现。北魏佛教以“皇帝即如来”为基础思想,根据《法华经》以现实的三世佛思想为背景,创造了系列大乘佛教的图像。

三、再论云冈石窟早梕洞窟表现的佛教题材

上文着重介绍分析了日本学者小山满关于《法华经》在昙曜五窟的图像表现。小山满主要从主尊造像与佛经内容上出发,连接起各个洞窟的思想脉络。笔者在下文中就其观点进一步做出补充,通过分析北魏佛教史、图像史、石窟开凿工程等因素,厘清法华思想在云冈石窟早期洞窟的表现形式

1.法华思想在北魏早梕的弘传

中国石窟艺术,大抵沿着自西向东的轨迹发展。《魏书·世祖记》记录了太武帝执政期间的两次徙民运动:一是“(太延元年)二月庚子,蠕蠕、焉耆、车师诸国各遣使朝献。诏长安及平凉民徙在京师,其孤老不能自存者,听还乡里”;二是“(太延五年)冬十月辛酉,车驾东还,徙凉州民三万余家于京师”[15]。正是这两次徙民运动,直接影响了云冈石窟早期的造型风格。

云冈石窟开凿初期承袭凉州模式,如早期洞窟中飞天双脚与身形姿态,明显受到凉州一带飞天造型的影响。在法华信仰与图像方面,亦存在自西向东发展的脉络。日本学者山田胜久便实地考察了中亚—西域北道、南道—楼兰—敦煌的遗迹,梳理了法华思想的传播路线[16]。炳灵寺169窟(420年)早于云冈石窟便出现了二佛并坐像。由此可见,在盛行大乘佛教的北凉地区⑦,法华信仰及艺术早有表现,并传播至北魏平城地区。

经过一段时间的积淀,中原地区发展起来的法华艺术和思想,又反向影响了西北佛教的发展。如敦煌北魏之后洞窟中法华艺术表现出诸多与当时内地同类题材的共同的特点。可见北魏时期,“释迦、多宝”为代表的法华艺术在中原地区备受推崇,得到了大力发展。

长安佛教对平城佛教的影响,虽鲜有实例,但从文献来看不容置否。[17]明元帝“亦好黄老,又崇佛法,京邑四方,建立图像,仍令沙门敷导民众”[11]。当时,法果为道人统,约为鸠摩罗什在长安译经期间。鸠摩罗什于长安译《妙法莲华经》(409 年),边译边讲,听者“虽复霄云披露,阳景俱辉,未足喻也”[18]。罗什译《妙法莲华经》,构成了南北朝时期佛教思想的经典支柱之一,对当时僧人禅修活动和信众开窟造像的功德活动影响极大。如云冈石窟第17 窟明窗东侧太和十三年铭题记,即可说明《法华经》的流行。

在本文第一部分,提到小山满列举的《观普贤经》为法华经之结经,刘宋昙无蜜多译,翻译时期(元嘉年424~453)恰好与昙曜五窟的造像时期基本重合。北魏与刘宋对峙多年,泰始五年(469 年)二月,慕容白曜攻下东阳,今山东境内兖、青、冀以及徐州都被北魏占有,并设立平齐户制度,山东豪族被强行迁到平城。山东地处南北两大板块之间,是南北佛教的交通重镇,《观普贤经》随山东并入北魏,进入北统佛教,为法华思想在北魏进一步发展提供可能。

相较注重义理的南通佛教,北统佛教注重禅修等宗教行为。《法华经》通篇阐述“一切众生皆有佛性”之意,是大乘佛教重要经典之一。作为北方统一政权的北魏,奉行法华思想,是沿袭西北等北方佛教的传统,同时掌控政权与教权,以保证北方地区稳定局面。而开凿石窟的图像反映当时盛行的法华思想,也是佛教一统的重要手段。

再看同时期华严思想的传播情况。吉村怜提出,佛度跋陀罗在建康道场译《华严经》为元熙二年(420 年)。同一时期,僧诠在江苏吴县西北虎丘山东寺造人中像金铜佛,故当时华严思想在中国已然流行。但笔者认为,佛度跋陀罗所译为六十华严,虽受到高僧广泛重视,注疏甚多,但其译经时间晚于《妙法莲华经》十年有余,直至北魏孝文帝时期刘谦之精研此经,后灵辩法师所撰百卷《华严经论》[19],才推动了华严思想及其经典在山西的弘传。北齐玄畅讲解华严经,已为云冈石窟开凿中晚期或之后,且《华严经》主要传播地域集中在南部如刘宋之地等。在南北朝政治二元对立的时代,中国佛教也同时形成了南统、北统对峙之势,北魏佛教具有国家性格,对于孰为正统的争论非常激烈。皇家石窟开凿时是否会采用南朝流行经典,似存疑问。故从时间上考虑,《华严经》在北朝流行晚于《法华经》,从空间上考虑,华严思想进入北朝有政治、战争等诸多阻碍因素。那么,在云冈石窟早期洞窟中,用华严经展现代表皇帝的主尊思想这一观点,需要我们重新审视。

2.法华三昧观法与早梕石窟开凿

佛教石窟开凿,肇迹于当时禅僧“坐禅观像”的修行活动。凿仙窟以居禅,是南北朝佛教造像开窟的主要目的。云冈石窟的开凿,亦始于坐禅、观想等佛教活动的需求。《法华经》以禅行观佛为要,各品中布满了与禅定相关的内容。

史载南北朝时的无量寿净土行者多有奉持《法华经》者。东晋时的竺法旷认为 “法华为会三之旨,无量为净土之因”。净土行者释慧进“蔬食素衣,誓诵法华。执卷辄病,乃发愿造法华百部以忏前障。于是集诸信施,造经满百部。病亦寻瘥,厉操愈坚”[20]。可见,早期禅、净兼修。

鸠摩罗什于在长安译出《妙法莲华经》后,又依《法华经·见宝塔品》展开的禅观修行方法创行了《思惟略要法》“法华三昧”观法,即观过去多宝佛及现在释迦佛共处宝塔以及观三世十方分身诸佛以明白过去、现在、未来融通无碍之思想。[21]除以二佛并坐为观想对象外,造像的功德也不可忽略,故在北朝修法华禅的僧人所开禅窟中,二佛并坐像广泛流行[22]。

北朝精于禅修。据《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》[23],玄高隐居的麦积山,“高峰寻去,深谷无量。方之鹫岛,迹循三禅”。“高乃杖策西秦隐居麦积山。山学百余人。崇其义训禀其禅道。时有长安沙门释昙弘。秦地高僧隐在此山。与高相会。以同业友善。时乞佛炽盘跨有陇西西接凉土。有外国禅师昙无毗。来入其国。领徒立众训以禅道。然三昧正受既深且妙。陇右之僧禀承盖寡。高乃欲以己率众。即从毗受法。”[24]汤用彤指出,后高游凉土,沮渠蒙逊亦相敬礼,盖玄高在西北已为禅学之宗师矣[25]。玄高与长安高僧昙弘交好,受长安盛行“法华三昧观法”影响极有可能。而玄高传于师贤,再至昙曜。“时有沙门昙曜,亦以禅业见称。伪太傅张潭伏膺师礼。”[24]可见昙曜亦精于禅法。结合上文可知,昙曜等人的禅修活动以及云冈石窟中的法华造像,受到了鸠摩罗什领导的长安僧团提倡的法华义学及禅法的持续影响。

从图像上分析可以看出,云冈石窟早期洞窟中的二佛并坐像、弥勒、千佛等图像与法华三昧观法直接相关。二佛并坐与周围千佛群像是释迦牟尼佛分身十方的化佛,也是多宝佛毛孔中流出的百千万亿化佛,二者共同构成法华三昧观法的主要禅观对象:

正忆念法华经者。当念释迦牟尼佛于于耆阇崛山与多宝佛在七宝塔共坐。十方分身化佛遍满所移众生国土之中。一切诸佛各有一生补处菩萨一人为侍。如释迦牟尼佛以弥勒为侍。一切诸佛现神通力。光明遍照无量国土。欲证实法出其舌相。音声满于十方世界。所说法华经者。所谓十方三世众生若大若小。乃至一称南无佛者。皆当作佛。惟一大乘无二无三。一切诸法一相一门。

3.云冈石窟早梕洞窟中的法华图像

(1)二佛并坐

《涅槃经》中有“一世界中二佛出世。无有是处”二佛不共世的说法,二佛并坐是《法华经》中独特的表现。据贺世哲统计,在昙曜五窟中,释迦、多宝二佛并坐像多达120余铺[26],如第16 窟西壁中部、第17 窟南壁下部与明窗东壁下部、第18 窟东南角上部、第19 窟南壁东侧中部与门口东壁、第20 窟东壁上下顶端等。《法华经普贤菩萨劝发品》中,有受持读诵书写“法华”,“是人终,当生忉利天上……为千佛授手,令不恐怖,不坠恶趣”。早期二佛并坐龛的开凿反映了佛教僧俗对法华经的推崇与弘扬。后因冯太后长期擅政的政治原因,云冈石窟中期大量出现二佛并坐龛,常作为主像置于正壁且装饰华丽,一系列双窟营造完成,一方面反映了“法华”在北魏佛教盛行,另一方面也体现出北魏佛教与世俗皇权相互利用的功利主义色彩。[27]

(2)三世佛

以往,学者们多关注二佛并坐、交脚弥勒、释迦说法三种图像的个别研究,将图像分别视为弥勒信仰、佛传的表现,忽视了当时工匠们营造同一石窟时的共同动机和内在关系。云冈石窟早期洞窟在题材上最突出的表现即是三世佛,如第16、17、19、20 均出现了“三尊三壁”三世佛组像。昙曜等人开凿洞窟时并非无意识地统合这三种造像,同一洞窟中屡见二佛并坐、交脚弥勒(佛装弥勒)与释迦(说法)组合,表现了处处见于云冈造像中的“佛身常住”、“法身不死”、“未来佛救度”的《法华经》一乘要旨。即《法华经》见宝塔品中,世尊说偈言:

及见灭度,多宝如来,各舍妙土,及弟子众、天、人、龙神、诸供养事,令法久住,故来至此。

结合佛经观察图像可知,二佛并坐表现《见宝塔品》所记载的过去佛亲临见证,肯定《法华经》一乘经旨真实不虚;交脚弥勒战时弥勒菩萨即将成为未来佛的救度信仰;释迦说法表现为现在佛释迦救度众生的意义。洞窟通过三世佛组像的设计,展现了《法华经》一乘核心要旨,将释迦牟尼佛的身份,从历史上创立佛教的觉行者,转变为久远实成示现于当地现代化佛,进而通过“多佛并世”肯定法身不灭、众生皆能成佛的大乘佛教思想,同时传达了中国人对《法华经》时空观的理解。[28]

(3)弥勒菩萨

法华三昧观法还强调观弥勒菩萨。《思惟略要法·法华三昧观法》有“一切诸佛各有一生补处菩萨一人为侍。如释迦牟尼佛以弥勒为侍”。在《法华经》中,弥勒菩萨作为释迦牟尼佛宣讲《法华经》时的主要问答对象之一,多次出现在佛经中,强调弥勒菩萨为禅僧决疑的功能。

在注重禅修的北朝,石窟中雕刻弥勒菩萨,是为禅僧坐禅彻悟的观想对象,与法华思想亦有关联。

4.云冈石窟早梕洞窟的设计规划

云冈石窟早期洞窟的开凿,显然是统一规划的结果。据文献记载,文成帝拓跋濬(452—465)即位,下诏复兴佛法,倾时“天下承风,朝不及夕,往时所毁图寺,仍还修矣。佛像经论,皆复得显”。和平初(公元460 年),沙门统昙曜“于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一”[9],开启了北魏皇室营造云冈石窟的浩大工程,昙曜五窟成为中国历史上的第一次大规模的开窟造像。

沙门统昙曜在北魏文成帝时期,主持石窟开凿,翻译佛经,设立“僧祇户”、“僧祇粟”、“佛图户”制度,在当时是掌握宗教权力和政治权利的有力人物。据石松日奈子分析,因昙曜于孝文帝统治时代权力独占,故冯太后为主的政界新兴实力派对其专权独断加以抵制,遂有新的沙门统思远寺主僧显任职一事。[29]可见复兴佛法给昙曜带来的权力与责任。在昙曜任沙门统期间,开窟造像,既象征着佛法再兴、永续流传的强大意愿,又代表了北魏皇族对政权一统、万世一系的权力渴望。据《续高僧传》,设计者昙曜居恒安石窟通乐寺,召集诸僧译经,直接监督石窟的造像工程⑧。其复兴佛法的理想体现在一组五个前所未有的巨大洞窟中,那么五窟的主尊以及壁龛附属图像所代表的佛教思想,必定经过了审慎的规划,也应该是统一的。细致、统一的计划这一点可以从昙曜五窟营造工程时长与实际文献记载的对比可知。吉村怜指出,昙曜五窟的营造工程应为以第19 窟为中心,首先开凿第18 至20 窟,而后开凿第16、17 窟。如此推算,五窟全部完成所需时间为9 年3 个月。⑨即使学者们还原营造工程时不考虑工期中断等因素,最终结果耗时如此之长,才刚够与文献记载吻合。可以设想,早期洞窟开凿前,昙曜等人便精心设置了开窟顺序、施工方案,而造像依据的粉本、五窟共同组成的早期造像群所代表的佛教思想,应该更早便确立了。早期洞窟或代表法华,或反映华严,或表现净土,思想未能统一的情形想必不会出现。

小山满提出的五窟共同反映《法华经》内容的观点,意义便在于将云冈石窟早期洞窟作为一个整体加以考量,尤其是对五尊主佛背后潜藏的法华思想进行统合。用《法华经》统摄昙曜五窟,使主尊与三面壁龛图像共同阐述法华信仰,既能够反映昙曜设计洞窟时宏伟缜密的计划,又能够阐释诸洞窟佛教思想之间的相互联系。再反观当时北魏佛教思想、僧侣禅修活动、石窟开凿规划等,我们更能明显看出法华思想在昙曜五窟图像中的重要作用。

四、结语

本文回顾了目前学界就云冈石窟早期洞窟反映佛教思想的讨论,并在日本学者小山满的研究基础上,利用新的资料,对法华思想在云冈石窟早期洞窟中的图像表现进行了更加深入的阐述。通过整体考证早期洞窟中主尊以及三面壁龛的法华图像,梳理北魏佛教的展开、昙曜五窟的设计等情况,我们可以得出如下结论:首先,法华思想在北魏时代的盛行应早于华严思想,法华艺术在北朝时期已趋于成熟。其次,法华三昧观法与云冈石窟早期洞窟的开凿密切相关,洞窟中二佛并坐、二佛并坐与弥勒构成三世佛等图像配置均反映了法华思想。再次,昙曜五窟明显为统一设计规划所成,其主尊代表佛教思想应是一脉相承的《法华经》各品内容。最后,早期洞窟的开凿兼具佛教意义与政治意义,用法华思想统摄五窟,既能说明北魏政权大力复兴佛法的决心,亦能祈祷北魏皇权永昌的延续,还能从佛教图像上反映北魏特殊的政治形态。故云冈石窟早期洞窟中的主尊等图像所反映的思想,应是法华思想。正是《法华经》各品所描述的二佛说法、宝塔涌出、天人散华、虚空会等,构成了早期洞窟多姿多彩的雕刻艺术。而继续挖掘法华思想在云冈石窟早期洞窟的图像表现,并结合法华信仰的传播,将北方石窟佛教图像放置在一起,进行更加深入的比对、论证等工作,还有待我们继续深耕。

注释:

① 六大神力指:吐舌相、通身放光、磬劾、弹指、地六种动、普见大会。

② 即拇指与食指之指头强力摩擦,弹出声音;或以拇指与中指压覆食指,复以食指向外急弹。(杂语)经中有三意:一为许诺,行事钞下三之三曰:“增一云:如来许请,或默然,或俨头,或弹指。”一为欢喜,法华经神力品曰:“一时謦欬,俱共弹指。”法华文句十曰:“弹指者随喜也。”一为警告,嘉祥法华义疏十一曰:“为令觉悟,是故弹指。”丁福保. 佛学大词典[M]. 北京:中国书店,2011.

③ 中国学者宿白认为第16窟主像为单一的释迦立像并象征当时在位的文成帝。宿白. 云冈石窟分期试论[J]. 考古学报,1968,(1).北京大学考古文博学院杭侃教授根据现场调查和文献记载认为昙曜五窟按世俗的昭穆制排列,第16窟为当时在位的第四代文成帝。 杭侃. 云冈第20窟西壁坍塌的时间与昙曜五窟最初的布局设计[J]. 文物,1994,(10).日本学者篠原典生也赞同此说法。(日)筱原典生. 皇家寺院云冈石窟的“昙曜五窟”[J]. 东方收藏,2011,(2).吉村怜提出第16窟本尊佛与其他大佛不同是因为主像为比拟发愿的文成帝而造,象征在世的文成帝主像具有长寿像的性质,不能与其他大佛的容貌、衣着相同,要产生让人一看就知道是年轻贵公子的印象的作用,这正是皇帝即如来思想的体现。吉村怜著,卞立强译. 天人诞生图研究:东亚佛教美术史论文集[M]. 上海:上海古籍出版社,2009,(12).

④ 中国学者赵一德认为,第16窟象征拓跋力微皇帝,原因为佛像具有游牧风格和青年英俊气概,是为了刻画一个具有特色的形象,与之对应的应为鲜卑拓跋部建国立业、开创局面、朝气勃勃的元祖神元皇帝。神元帝打破拓跋族不信佛的传统,开始接受佛法。而第16窟释迦造像左手为“定印”,意在已奠定基业,拇指与中指相捻,含“禅忍”之意,表示歃血为盟的创业状态。昙曜五窟中,第16窟为远祖,第17、18窟为近祖,是过去世,第19窟为当今皇帝,现在世,第20窟为未来世。赵一德. 云冈昙曜五窟的帝王象征:山西省考古学会论文集[G]. 太原:山西省古籍出版社,1992.

⑤ 陆屹峰提出,五帝为文帝沙漠汗、昭成帝什翼犍、道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣及景穆帝拓跋晃,因文帝最早将佛法带入本土,又史料中记载文帝所着服饰为“褒衣博带”,而第16窟释迦立像汉服装束,卷发,与文帝沙漠汗形象吻合,故第16窟应代表文帝沙漠汗。陆屹峰. 云冈“昙曜五窟”帝王新说:2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷))[G]. 北京:文物出版社,2005.

⑥ 见《法华经》宝塔品第十一,释尊对大众连续三次劝令于灭后弘通。亦称三个敕宣、或三个谏敕。

⑦ 汤用彤认为,沮渠蒙逊信佛,凉土遂为传译中心之一。昙无识携大乘经,不能得志于龟兹、郸善,而在北凉则大弘其法者,其故可知矣。汤用彤. 汉魏两晋南北朝佛教史[M]. 北京:商务印书馆,2015.

⑧ 日本学者松本文三郎认为,灵岩的石窟号称十寺,其中并无通乐寺之名,故通乐寺应是昙曜在灵岩开凿石窟之前即存在,且昙曜先居住于此,于石窟开凿时迁居别处。松本文三郎. 支那佛教遺物[M]. 东京:大鐙閣,1919.

⑨ 吉村等人假设工程顺序为“高级技术人员调查并设计——测量和准备工作——主体工程(掘凿岩壁、脚手架工程、雕刻、上彩)——建造寺院”,工期未因政治等因素出现中止,一天劳动10小时。(日)佐藤工业株式会社技术本部 吉村恒,吉成寿男,石原金洋,高桥浩. 昙曜五窟营造工程[J]. 国华1155号,1992,(2).