远离市区某高校大学生人际适应性现状及其影响因素分析

2021-01-04寇美云赵晶黄森鲁学霜冯海娇陈长香

寇美云,赵晶,黄森,鲁学霜,冯海娇,陈长香

大学阶段是大学生由校园走向社会的重要转折阶段,在此期间大学生容易产生一系列的心理适应问题,其中人际适应性问题已成为较为突出的问题。人际适应性是指个体在脱离熟悉的人际环境、进入新环境的转变中,能否在新环境中建立起协调的人际关系[1]。众多研究显示,人际适应性较差的大学生不仅容易产生焦虑、抑郁、孤独等[2-4]消极人格特征,而且影响学业成绩[5],严重者甚至产生攻击行为[6],影响大学生身心健康。目前关于不同年级大学生人际适应性研究较少,以大一新生人际适应困难[7]、父母支持、情绪智力等[8]影响因素为主。本研究旨在了解远离市区高校不同年级大学生人际适应性的现状及其影响因素,以期为提高大学生心理健康发展提供理论依据和支持。

1 对象与方法

1.1 调查方法

调查人员由本课题研究者和某高校14名本科生组成。采用分层随机抽样方法进行调查,将大一至大三3个年级大学生按照1∶1∶1的比例进行分层,抽取符合纳入标准条件的大学生作为调查对象。纳入标准:在校大一、大二、大三全日制本科生;自愿配合本调查者。排除标准:因伤病请假者、休学者。在要求他人回避的情况下被调查学生自主填写,填写前由事先经过培训的调查人员采用统一的语言向研究对象解释本次调查的目的、意义、调查的无害性和不记名性,发放问卷并当场回收,回收时现场核实问卷的完整性和逻辑性,剔除无效问卷和不合格的问卷,确保问卷质量。

1.2 调查对象

于2017年9月-2018年6月,选取远离唐山中心市区(指地处环渤海中心地带、唐山南部、距离唐山市中心区80公里的曹妃甸区)某高校大一至大三的在校本科生为研究对象,将其按照年级1∶1∶1的分层随机抽样方法进行调查。

1.3 研究工具

1.3.1 一般情况调查表自行设计调查问卷,内容包括性别、年龄、年级、性格、专业、对专业的满意度、晚上就寝时间、容易失眠、情绪低落、运动锻炼、与父母关系融洽、与同学相处较好。根据心理学家荣格关于人心态的研究,将内向性格定义为:情感和思维活动倾向于内部世界,缺乏自信喜欢单独工作的人;将外向性格定义为:情感及思维活动倾向于外部,经常愿意与他人交往的人;将适中性格定义为:不具有典型内向或外向的人[9]。

1.3.2 大学生人际适应性量表该量表由卢谢峰等[1]编制,分为7个分量表。本研究采用其中人际适应性分量表,共11个条目,为单维量表。采用1(非常不符合)~5(非常符合)级计分,总分为11~55分,11~25分为低水平人际适应性,26~40分为中等水平人际适应性,41~55为高水平人际适应性,得分越高表明大学生人际适应性越强,人际关系越好。该量表的Cronbach'sα系数为0.856,重测信度为0.813。

1.3.3 大学生手机成瘾分类量表该量表由胡丹丹等[10]编制,共有24个条目,分为4个维度,采用5级评分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~5分,总分为24~120分,分数越高说明手机网络成瘾越严重。其中总分≥63分被界定为手机网络成瘾。总量表的Cronbach'sα系数为0.874,重测系数为0.929;4个维度的Cronbach'sα系数为0.75~0.88,重测系数0.74~0.91。

1.4 统计学分析

采用SPSS 19.0进行统计分析,计量资料采用均数±标准差描述,组间差异比较采用t检验或方差分析,采用多元线性回归分析筛选大学生人际适应性的影响因素,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 大学生人际适应性和手机成瘾现状

本研究共发放问卷3 000份,回收有效问卷2 977份,有效回收率为99.2%。2 977名大学生人际适应性得分最高分55分,最低分11分,总分为36.09±8.25分,处于26~40分中等水平人际适应性之中,其中低水平人际适应性264(8.9%)人,中等水平人际适应性1 817(61.0%)人,高水平人际适应性896(30.1%)人。手机成瘾者1 483(49.8%)人。

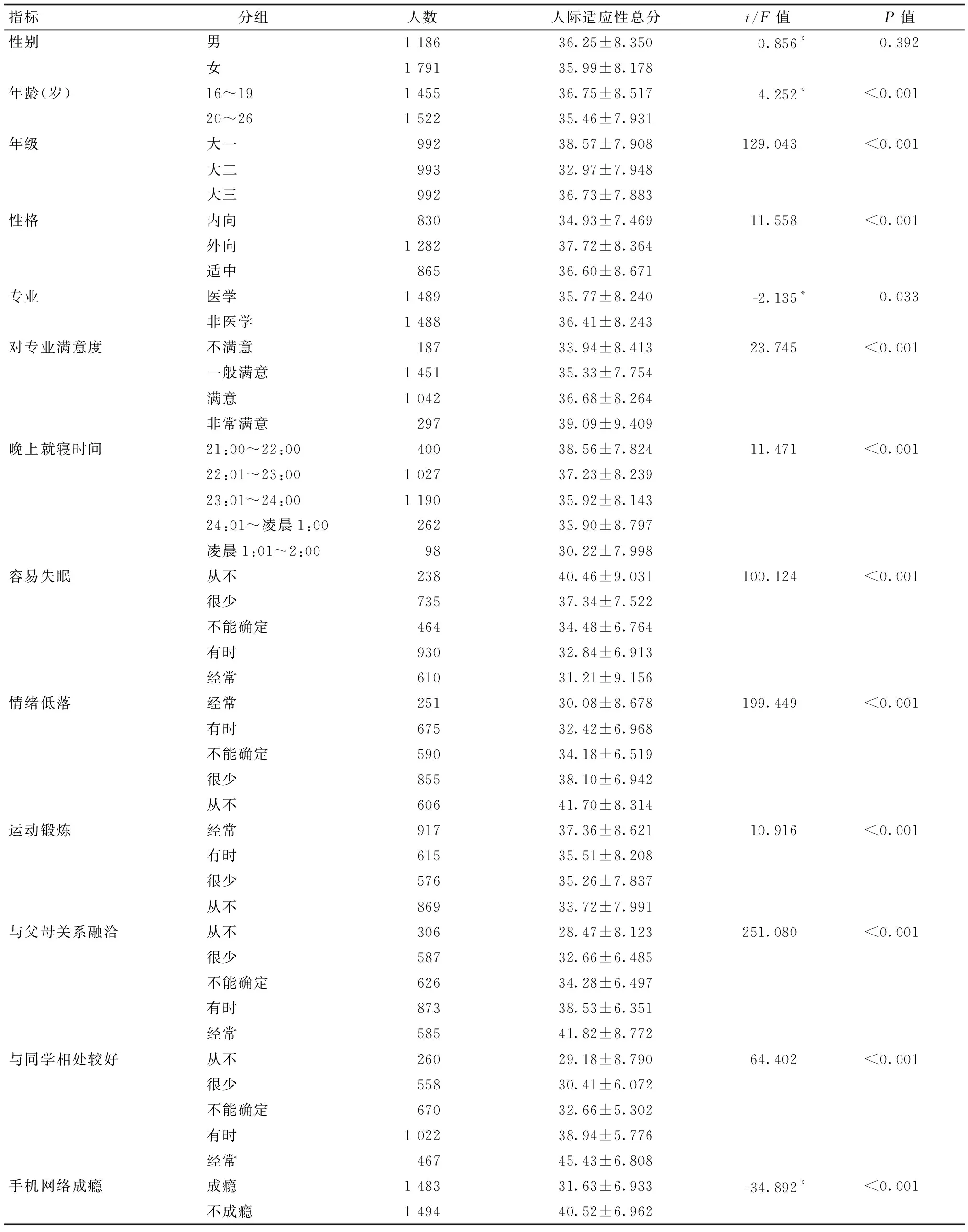

2.2 影响大学生人际适应性的单因素分析

研究显示,年龄、年级、性格、专业、对专业满意度、晚上就寝时间、容易失眠、情绪低落、运动锻炼、与父母关系融洽、与同学相处较好和手机网络成瘾与大学生人际适应性具有相关性,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

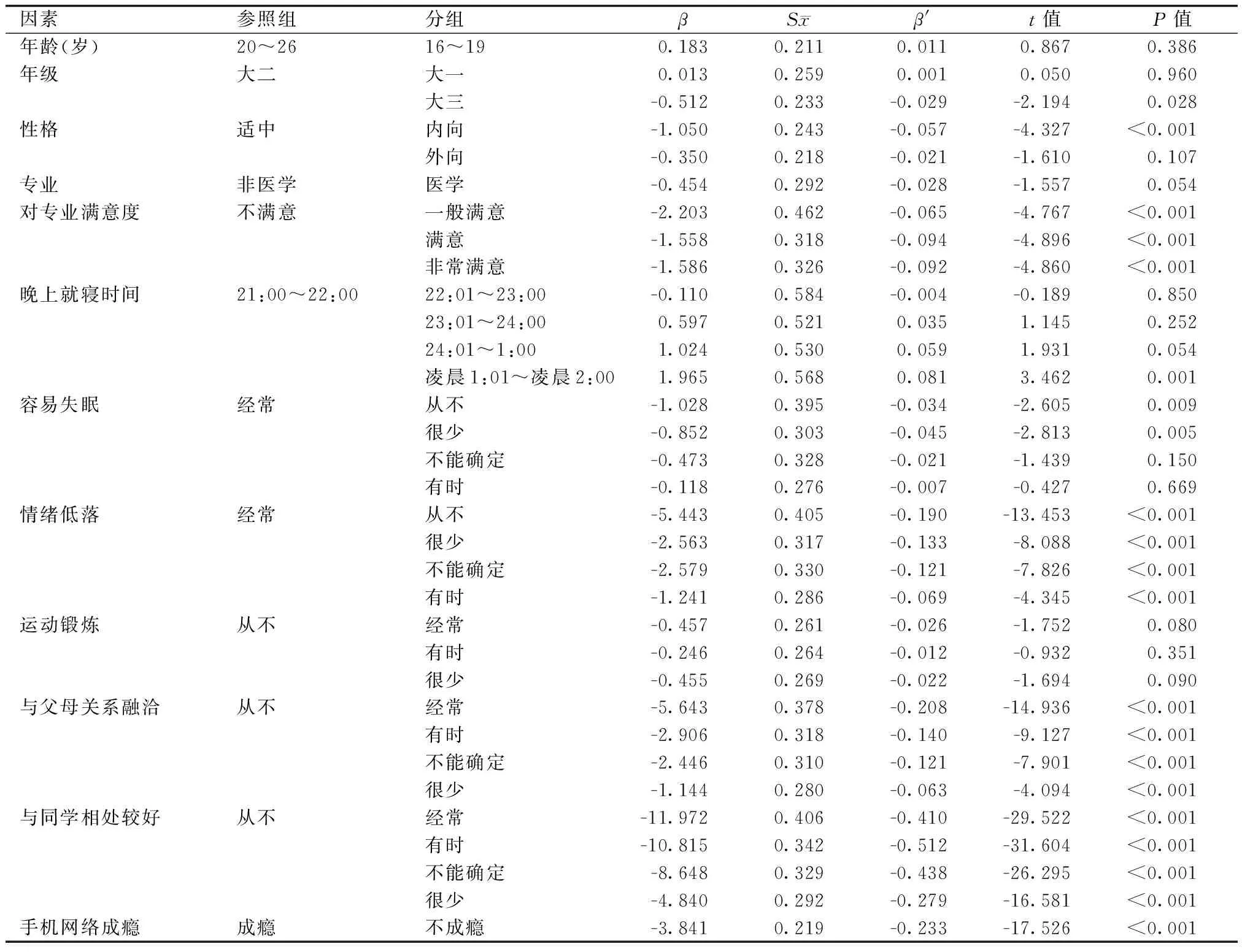

2.3 影响大学生人际适应性的多元线性回归分析

以大学生人际适应性得分为因变量,将单因素分析结果中有统计学意义的变量作为自变量进行多元线性回归分析,结果显示,年级、性格、对专业满意度、晚上就寝时间、容易失眠、情绪低落、与父母关系融洽、与同学相处较好和手机网络成瘾是大学生人际适应性的影响因素,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 影响大学生人际适应性的单因素分析

表2 影响大学生人际适应性的多元线性回归分析

3 讨论

本研究结果显示,远离市区某高校大学生人际适应性总分为36.09±8.25分,处于26~40分中等水平人际适应性之中,其中低水平人际适应性264(8.9%)人,中等水平人际适应性1 817(61.0%)人,高水平人际适应性896(30.1%)人。原因可能是因为本次调查的高校远离市区,地域偏僻以及交通不便,从而阻碍了学生与外界社会的接触,使大学生减少了社会交际与人际交往,导致人际适应性水平降低[11]。

本研究结果表明,年级、性格和对专业的满意度是大学生人际适应性的影响因素。大二学生人际适应性得分较低,这与既往研究结果不同[12-13]。可能原因与大二处于进入校园生活较自由的一年,没有较大的工作和学习压力,对大学生活的积极性降低,手机网络成瘾程度较高,更多学生将更多的时间花费在玩智能手机上,对与他人进行现实人际交往的时间相对较少有关[14]。性格内向者人际适应性得分较低,这与张亚利等[15]研究相似。性格内向者不善表达,不易结交朋友,与人有距离感,不能妥善处理好与同学间的关系,不能顺利建立协调的人际关系,进而人际适应性水平差。而性格外向者喜欢主动与他人交往,社交能力较强,人际适应性较好。对专业满意度差者人际适应性水平较低。原因可能是这些同学对专业学习兴趣低,不仅学习适应性较差,而且在与其他同学的人际交往中也变得被动和不自信,更不乐于与他人交往,导致其人际适应性低[7]。

本研究结果显示,晚上就寝时间、容易失眠、情绪低落是大学生人际适应性的影响因素。晚上就寝时间越晚、容易失眠者人际适应性得分越低,与国外研究显示的睡眠不足会导致孤独感增加和降低社交意愿的结果类似[16]。可能与晚上就寝时间晚和容易失眠者多数睡眠不足会使人产生烦躁、焦虑、易怒等负性情绪[17],更容易导致两条神经通路发生变化,其中一条与感知潜在威胁有关的神经通路会增强,而另一条与鼓励社交互动有关的神经通路则被关闭,导致对周围的人产生更大的警惕性甚至是敌意,会减弱人际交往意愿,从而导致人际适应性水平明显降低有关[18]。情绪低落者人际适应性得分较高,这与张亚利[19]研究结果基本一致。情绪低落的大学生不太懂得妥善处理自己情绪,容易产生悲观、失望的情绪并且烦恼较多,与他人交流时会让其他同学人觉得与其交往不舒服、有距离感和消极冷漠感,这些学生与他人的人际关系较差,人际适应性水平较低。

本研究发现,大学生人际适应性在与父母关系融洽、与同学相处较好因素上差异有统计学意义。与父母关系越融洽者人际适应性得分越高,这与屠嘉俊等[8]研究结果相似。父母支持不仅能够引导大学生学会理解和感受他人的情绪,而且能鼓励大学生采取积极的措施面对人际交往中出现的困难,培养其良好的人际适应能力。与同学相处较好者人际适应性较高,这与王士永[12]研究显示的与同学关系越稳定的大学生人际适应状况改善越显著的结果一致。通过与他人在现实生活中进行人际沟通交流,增进了友谊,结交了许多朋友,与他人相处越融洽越乐于交往、敢于交往、也越利于交往,在与人交往的过程中也更能宽容理解他人,因此他们的人际适应性水平越高。

本研究发现,手机网络成瘾是大学生人际适应性的影响因素,手机网络成瘾者人际适应性得分低。本研究中大学生手机成瘾发生率为49.8%,高于国内其他高校研究结果[20-22]。原因可能是所在高校因位置偏僻、交通不便导致学生与外界交往少,当周围的环境满足不了大学生的自身需要和社会交往的渴望时,更多的大学生倾向于通过手机来排解孤独,而且随着网络信息的迅猛发展,智能手机提供各式各样的社交软件和沟通平台,足不出户就能十分便捷地与他人进行沟通交流,所以很多大学生宁愿花费大量的时间在手机上,借助手机游戏、社交软件进行网上虚拟交往,也不愿意在生活中和他人进行面对面的人际交流,这也导致他们在依赖虚拟交往的同时弱化了现实人际交往能力,产生人际关系困扰,导致人际适应性受到损害。

高校应在充分加强大学生心理健康教育的同时,有针对性地对大学生的人际适应性问题作出具体干预,如开设大学生心理健康课程,开展多种有益大学生人际交往的活动,引导大学生增加专业认同感,养成早睡早起的好习惯,与父母关系融洽,和同学良好相处,合理正确使用手机网络,帮助提高大学生人际适应能力,促进其心理健康发展。