认知识解视角下《红楼梦·葬花吟》不同译本的翻译策略对比研究

2021-01-04吴淑琼杨永霞

吴淑琼 杨永霞

(1.四川外国语大学 外国语文研究中心,重庆 400031;2.四川外国语大学 研究生院,重庆 400031)

0 引言

认知翻译学是认知语言学和翻译相结合的全新研究范式。该范式通过译文的语言表达分析译者的翻译过程,洞察译者翻译时的心理机制,从本质上探究译文的形成过程。目前认知翻译学已经出现了多元化和多模式的研究态势,研究成果主要分为两类:一是基于认知语言学来研究笔译的本质或过程,学者们或用关联理论、主体性和认知文体学研究具体的翻译实践,或探讨认知语言学理论在翻译实践中的适应性。二是基于认知语言学的理论探讨口译的发生过程,此类研究通常需要实验器材的介入,学者们的研究聚焦口译员工作时的认知心理过程,探讨认知语言学与口译的互动关系。

本文拟在认知翻译学的范式下,对《红楼梦·葬花吟》的英译策略进行研究。“字字看来皆是血”的章回体小说《红楼梦》乃是国之宝典,在第27回里,林黛玉以一首《葬花吟》道出自身心酸,留给世人无尽愁思。现今广为流传的两个英文译本是由著名翻译家杨宪益(与戴乃迭合译)和大卫·霍克斯所译。本研究将基于认知语言学的识解理论对比分析两个译本,解析译者的认知翻译过程,揭示译者、原文和读者之间的多重互动关系,为诗歌的翻译研究提供参考。

1 认知识解理论和译文的产出流程

兰艾克(Langacker,2008:43)认为,识解是指“我们以不同的方式感知和描绘同样情境的能力”。他提出了认知识解的四个维度:详略度(specificity)、聚焦(focusing)、突显(prominence)和视角(perspective)。“识解似乎天生与翻译有联系,如今‘旧事’重提,尤其是在认知语言学视野下的认知识解与翻译,那只能是‘新瓶装新酒’。”(文旭 等,2019:129)目前已有不少将认知识解和翻译相结合的研究成果,如王寅(2013)以识解为角度切入翻译,总结了译者翻译时的常见译法;肖坤学(2013)参照认知识解理论,提出了译文表达即识解重构的观点,并讨论了译文表达的原则与方法;谭业升(2016)将翻译转换与识解的解构和建构相联系,力求从识解角度调整翻译能力模式;张艳和郭印(2019)则将识解用于解释唐诗英译主观性动词的翻译中,并提出识解的正确使用是避免译文意境流失的有效途径之一。以上研究注重用认知语言学理论来解析翻译实践,本研究则从译文入手,从认知识解观分析推导译者翻译的心理过程及使用翻译策略的成因。

基于兰艾克识解理论的四个维度,本研究首先建构了译文产出的过程(见图1)。在认知识解视角下,译文的诞生需要译者与原文、译者与译文之间的双重互动。首先,译者与原文进行第一次互动,该阶段为“译者识解I”,即译者对原文进行理解,译者也是“读者”。由于文化体验和知识习得的不同,不同的“读者”对原文的解读也不一致,所以这一阶段会出现同一原文在译者头脑中的差别映射,即“原文a”“原文b”和“原文c”等。接下来,进入译者和译文互动环节,即“译者识解Ⅱ”,也就是译者的实际翻译阶段。在该阶段中,译者与原始原文的互动已转换为与“原文a”“原文b”和“原文c”等的互动。互动中译者将根据不同的识解维度将原文译为目的语。这一互动产生“译文a”“译文b”和“译文c”等。由此可见,翻译过程需经过双重互动,译文才能正式产出。这从一个侧面反映出,分析译文可以推导出译者在翻译时的翻译过程。需要注意的是,判断优秀译文的一个标准为“忠实”,该标准体现在“译者识解I”阶段,这一阶段需要译者尽量详尽地了解作者、理解作者的写作意图和原文的词句表达,力争再现作者构建的笔下世界。鉴于杨译本和霍译本皆为流传至今的优秀译本,二者都比较完美地传达了作者建构的文字世界,所以“译者识解I”阶段不会有过多的差异。本文将基于该流程图重点分析“译者识解Ⅱ”环节,从翻译过程对比分析《红楼梦·葬花吟》的翻译策略。

图1 基于认知识解观的译文产出流程

2 两个译本的认知识解对比分析

2.1 详略度的对比分析

详略度(specificity)也称精度(granularity),是指对事物或者场景描述的具体程度(Langacker,1987:156)。由于每个人与客观世界的互动体验不一样,所以描述对同一事物的详略度也会有高低之分。比如描述喜爱的宠物,有的人会说狗,有的人会说长毛狗,还有的人会说白色的长毛狗。宠物→狗→长毛狗→白色长毛狗,这一排列实质上反映了详略度的等级关系,也叫作分类层级(taxonomies)。一个详略度高的表达式(如“白色长毛狗”)会对事物做出详尽的说明,听话者更易理解;反之,详略度低的表达式(如“狗”)仅对其做大概说明,听话者需要具备更为丰富的百科知识才能理解。在翻译中,翻译者往往以识解过的原文(图1的“原文a”“原文b”和“原文c”等)为基础进行详略度的增减。从该观点出发,翻译有两种译法:第一种是以原文为中心,高度对应原文精确度的译文,我们称之为忠实于原文的译文,即翻译界常说的“直译”;反之,由于要贴合异国者的语用习惯,译者通常会进行原文再创造,而这一行为会降低译文对应原文的详细度,实属不忠实的译文,因为这在一定程度上扩大了原文意义、削弱了原文作者与读者的直接沟通,翻译界称之为“意译”或“错译”。

2.1.1 意象翻译对比

“借景抒情”是中国诗歌的标志,此“景”乃为意象。作为感情外化的体现,意象具有诗人高度凝练的主观色彩,可谓是言在此意在彼。根据认知识解观,说话者所作的词汇和句法选择反映了他们经验的特定框架(Divjak et al.,2020)。诗歌中的意象也反衬出诗人与世界的互动。《红楼梦·葬花吟》中的主要意象为“落红/花”,其变体众多(如“残花”“艳骨”等),霍与杨的翻译大多一致。两人的分歧主要体现在次要意象的翻译上,故我们着重考察了次要意象的翻译。我们对该诗中的次要意象进行了统计,共有34个:

游丝、春榭、落絮、绣帘、闺中女儿、春暮、花锄、柳丝、榆荚、桃飘、李飞、桃李、香巢、燕子、花发、风刀、霜剑、阶前、空枝、杜鹃、黄昏、重门、青灯、壁、冷雨、窗、被、鸟、天、香丘、锦囊、净土、污淖和渠沟。

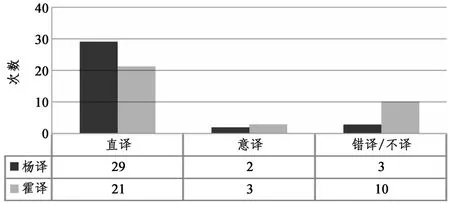

针对这些意象,霍、杨二者译文都采用了直译、意译和不译/错译的翻译方法,但是这些方法的使用频率差别较大(详情见图2)。

图2 《红楼梦·葬花吟》中次要意象的翻译对比

由图2可以看出,杨宪益的翻译多偏直译,与原文相差无几,精度高,十分注重与原文的契合度;而霍克斯的译文则出现了10例不译或者错译的情况。霍克斯为了符合英语表达习惯,不惜漏译名词的修饰语,这与原文相差大,详略度低。

2.1.2 动词翻译对比

在翻译时,动词的处理也格外重要(叶子南,2007)。因此在详略度方面,除了关注名词的翻译,也应该注重动词的翻译。

(1)明年花发虽可啄。

霍译:Next year the flowers will blossom as before.(曹雪芹等,2012:22-25.)

杨译:Next year,though once again you may peck the buds.(曹雪芹等,2004:760-763.)

(2)冷雨敲窗被未温。

霍译:While a chill rain against the window falls.

杨译:Cold rain pelts the casement and her quilt is chill.

在例(1)和(2)中,对于动词“啄”和“敲”,两位译者采用了不同的译法。第一句诗中霍没有翻出动词“啄”,在第二句中,霍把动词“敲”译为介词“against”,进行了词性转换,霍的译文详略度低。杨把两句中的动词都翻译了,而且“敲”的动词译为“pelt”,“pelt”原义是“投掷”的意思,这里取它的引申义“下暴雨”。虽说前文没有提到雨势,但是第二天满地落红还是可以推测出雨势之大,“pelt”实为佳译,杨的译文详略度高。

从认知识解的详略度来看,霍和杨与原文的初次互动都有效地理解了原文,但是在“译者识解Ⅱ”阶段,两位译者翻译时的详略度不同。霍的译文与原文相比,详略度低;而杨的译文基本上与原文形式对应,没有错译,漏译很少(仅3例),详略度高。

2.2 翻译过程中聚焦的对比分析

通过语言表达,我们可以进入概念世界的特定区域(Langacker,2008:57)。聚焦包括为语言特征而进行的概念内容的选择和为概念内容选择所描述的区域,二者的关系可以概述为前景与后景的关系。聚焦就是被注意的区域,在语言中突出表现在“图形/背景”(figure/ground)这一认知结构中。

《葬花吟》共有26行,52句。原文句型多变,介词和动词使用频繁。霍克斯和杨宪益基于对原文的识解,从自身翻译目的出发,对句型和介词进行了多样翻译,反映了两位译者翻译过程中聚焦选择的不同。下面我们以诗中疑问句的翻译为例来进行详细解析。

在言语交际中,最常见的提问方式是疑问句。疑问句其实是“say X means Y”,如原诗的“尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧”,该诗句表面是在感叹落花与黛玉自身的悲惨凄凉,事实上却隐含了作者曹雪芹对当时时代背景的无尽控诉;又如“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜”这两句疑问句,表面是黛玉与花的对话,实则是将自己比作了“残红”,自己的离世何尝不像花儿一样?绽放一生,到头来却是一场空。换言之,疑问句的本意发生了语用性嬗变(徐盛桓,1998),这样的变化无疑增加了翻译的难度。两位译者在翻译疑问句时的具体处理过程体现了他们不同的聚焦。

(3)尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

霍译:Can I,that these flowers’obsequies attend,

Divine how soon or late my life will end?

杨译:Now you are dead I come to bury you;

None has divined the day when I shall die.

在例(3)中,“尔今死去侬收葬”是林黛玉对当下场景的自诉,疑问句“未卜侬身何日丧”是黛玉对自己的自问无答,通过与“落红”对比,感叹自己的命运多舛。围绕聚焦的“图形/背景”,“尔今死去”和“未卜侬身”都处于图形(前景)中,翻译时应该得以聚焦和突显。霍克斯并未在译文中将这两个场景放入图形中去审视,这导致形式的不对等。霍的译文很明显是把“侬收葬”这个背景置换为图形,为了到达“图形/背景”两者的协调统一,霍用一般疑问句“Can I...”来替换原诗的陈述句;值得注意的是第二句中“divine”一词,该词常用作形容词,意为“天赐的、绝美的”,但是根据上下文,这里应理解为动词词性,意为“猜到、领悟”。霍使用该词进行翻译是有原因的,目的是和第二句疑问句的聚焦相吻合。上文提到,“未卜侬身”为图形,霍在第二句没有进行“图形/背景”关系的置换,用“divine”一词突出“未卜”,与原诗表达的意图吻合。相对于霍的翻译,杨完全按照原诗的聚焦突显,第一句可以看作是直译,图形没有发生改变,依旧是“尔今死去”;到了第二句,为了达到形式对等,不惜将第二句的疑问句译为陈述句,突出“未卜”这一个图形,这是突出原诗行文表达的体现。又如:

(4)花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?

霍译:The blossoms fade and falling fill the air,

Of fragrance and bright hues bereft and bare.

杨译:As blossoms fade and fly across the sky,

Who pities the faded red,the scent that has been?

作为原诗的开篇,这两句话奠定了悲伤的主基调。汉语的主体表达具有自身特点,常将其隐藏于认知客体中,借助对客观世界的直接描述来暗指自身的意识表达(徐世红,2005)。原文的前景先是“花”,而后转为“谁”。杨先以as分句入场,用疑问句收尾,图形由“blossoms”变为“who”,符合原文逻辑。霍克斯的翻译中前景清晰明了,即“the blossoms”。霍以该词作为两句的主语,符合英语语言以句子为单位的行文逻辑,句子从左向右进行信息延展的习惯,这种习惯也体现了西方人重分析的逻辑思维模式(汪德华,2003)。霍的译文是句号结尾,杨是问句结束,但从聚焦来看,杨的译文更符合原诗“图形/背景”的表达方式。

简而言之,译者焦点的选择导致翻译方法的多样化。一般来说,翻译时会聚焦图形的翻译。在例(4)中,杨宪益遵照原文“图形/背景”的对比关系,而霍克斯则打破了此种对比关系,这影响了原文语义的连贯性。

2.3 翻译过程中突显度的对比分析

在认知过程中,人们不可能完全关注实物的整体,而会选择某一部分进行突显,其他部分成为背景。翻译也一样,译者的动机和创造性不一样,选取突显的原文也不一样。有了突显,必定有压制,译者想强调的原文的那个方面必定得以突显,其他方面只能被压制。

许渊冲(2003:85)认为翻译应讲究意美、音美和形美(三美),这也是人类不断追求至善、至真和至美的完美心理的表现。中国诗歌翻译的一大难点是韵脚问题,韵脚刚好体现了诗歌的形美。为了这种美,霍和杨采取了不同的翻译方法。

(5)一年三百六十日,风刀霜剑严相逼;

明媚鲜妍能几时,一朝漂泊难寻觅。

霍译:Three hundred and three-score the year’s full tale,

From swords of frost and from the slaughtering gale;

How can the lovely flowers long stay intact,

Or,once loosed,from their drifting fate draw back?

杨译:Each year for three hundred and sixty days,

The cutting wind and biting frost contend;

How long can beauty flower fresh and fair?

In a single day wind can whirl it to its end.

《葬花吟》属于歌行体,平仄韵递用,为七言古体诗,上面四句“逼”与“觅”相押韵,虽说该诗不如七言绝句或五言律诗那样严格按照中国古诗押韵的手法,但是该诗长短韵相交,读起来还是符合中国诗歌朗朗上口的传统。在翻译时,霍在翻译时压制了中文的“形”美,韵脚为英美诗歌常用的连续韵aabb式,属于典型的诗体译诗;与霍克斯相反,杨宪益没有过多注意韵脚,译为abcd式,在节奏音步方面与自由体诗歌相仿,突显了中文诗歌的“形”美。二者选择突显和压制的方式也不同,霍克斯的译法极力突显了目的语的“三美”,压制源语;而杨宪益的译法突显源语的“三美”,压制目的语。

2.4 翻译过程中视角的对比分析

埃文斯(Evans,2019:414)认为,事件参与者观看事件的视角会导致参与者的相对突出。译者作为翻译活动的参与者,会考虑选择从读者或作者角度诠释原文,此行为的实施突出了译者的主观能动性。换言之,从视角的维度可以推导出译者的翻译目的。汉语的语法关系具有隐含性(covertness),所以读者不能从句法结构上推导出作者的具体意图;英语的一大特性是富有逻辑性,其语法关系是外显的(overtness),语篇中的主从句丰富,由此读者可以直接看出作者想表达的重点所在。原文的视角是林黛玉,但在诗中却少有“我”这样的第一人称出现,这反映了汉英语言表达视角的不同。例如:

(6)昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?

霍译:Last night,outside,a mournful sound was heard:the spirits of the flowers and of the bird.

杨译:Last night from the courtyard floated a sad song—Was it the soul of blossom,the soul of birds?

霍的视角对应目的语读者,翻译时注重英文表达习惯:句子无主语时,通常是被动语态,所以霍将“悲歌”译为主语,补齐英文“主谓”的行文逻辑;杨的视角为源语读者,第一句为直译,按照汉语的语序,采用英语倒装句。原诗第二句的翻译更见二人翻译目的的不同。原诗是疑问句,霍处理为陈述句,但是出现误译:此句话是选择性疑问句,意为从“花魂”和“鸟魂”中选其一。而霍的译文意为既有花魂,又有鸟魂,从选择疑问句译为了肯定句。杨处理为一般疑问句,与原诗行文保持对等。又如:

(7)花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞。

霍译:But neither bird nor flowers would long delay,

Bird lacking speech,and flowers too shy to stay.

杨译:Hard to detain,the soul of blossom or birds?

For blossoms have no assurance,birds no words.

通过与原诗对比可以看出,霍的句式比较贴近英语表达习惯。英语是形合类语言,主句的结构完整且有序,从句做补充成分出现,常需要连接词的辅助,因此,英语也被称为“葡萄型”语言(王寅,2016),故霍用了“neither...nor...”“too...to...”结构来翻译原诗;而汉语的意合性使其具备“形散而神不散”的特性,流水句较多,彼此的关联不需要连接词,“意”就在小句之中,所以汉语为“竹竿型”语言(王寅,2016)。杨根据中文的表达习惯,倾向于从源语读者视角翻译原诗,因此杨的译文对目的语读者来说会有读不懂的情况,但符合中文表达习惯的翻译对于了解中文的读者来说,却别有一番风味。

由上观之,霍克斯翻译时站在目的语读者的视角,在行文方面与英文行文习惯相贴合,比如句子结构的完整性、连接词的使用等等;杨宪益选取的是源语读者的视角,在翻译时不太注重英文语法,多采用直译,保留了中文行文的特点,也为国外读者保留了东方大国的神秘感。

3 杨宪益与霍克斯的翻译策略对比分析

翻译策略是“翻译活动中,为实现特定的翻译目的所依据的原则和所采纳的方案集合”(熊兵,2014:83)。认知翻译学认为,翻译是一种译者与原文的认知互动,因此每一位译者的认知不同,所采用的翻译策略也不相同。

根据不同的文化,翻译时可采用两种处理方法:注重源语文化的传达和旨在接壤目的语文化(郭建中,1998)。前者为异化译法,后者是归化译法。异化的译法是向源语文化看齐,对目的语国家的读者不友好,但是这带来了另一种文化的冲击,如果这种新文化大量涌入,会形成两种文化的交流与融合。

施莱尔马赫(Schleiermacher,2006:229)认为:“异化就是译者把读者带向作者,尽量不打扰原作者;反言之,归化译法对源语文化的吸收微乎其微,因为该译法是以目的语国家的文化为翻译标准的。”《红楼梦》之于中国,相当于《罗密欧与朱丽叶》之于英国,国内对其译文的研究蔚为大观,其中对杨宪益和霍克斯译文的对比研究为首。

从认知识解的四个维度来解析杨宪益的翻译过程,可以发现:杨十分尊重原文,其翻译精度高,与原文相符程度高;在聚焦和突显方面,杨选择与原文同样的聚焦和突显观,遵照图形先翻译,背景后翻译;在视角方面,杨站在作者视角翻译原诗,其翻译与原文形式对应,实属异化译法。

杨宪益身为新中国时期的翻译大家,其译文是带有时代印记的。他和夫人戴乃迭翻译《红楼梦》时,翻译过程一波三折;又因该翻译工作是外文出版社的任务,杨翻译时情绪不高,多为直译(李明,2006)。但是,这并不能说明译文质量低下。杨的译法也有自己的考量:《红楼梦》对中国文化影响深远,采用直译可以完美再现中国优秀的文学文化、提升中华文明在世界文化中的地位。

从详略度角度出发,霍对原文意象再现的完成度不高,其译文的详略度远远低于杨的详略度;也没有遵照原文图形和背景的聚焦关系;忽视原诗的形式美,突显的是目的语诗歌的表达。他在翻译视角上站在读者一侧,因此他的译文大多符合英式表达习惯,或是英氏俗语结构,这实属归化译法。

来自英国的汉学家大卫·霍克斯则与杨宪益不一样。霍克斯热爱中国文化,但是当时的时代背景(鸦片战争之后)使得中国文学被边缘化了。霍克斯在翻译时采用的是“可接受性”翻译策略,以目的语文学规范为旨归(张曼,2006),他无须考虑原文的意图,也不需要为本国输入中国的文学文化,因此采用的是异化的翻译策略。

从认知识解来看,杨宪益的译文详略度高,遵循原文的图形/背景关系,突显原诗的“形”美,以中国读者的视角来翻译原诗,这是异化的代表;反之,霍克斯的译文详略度低,不注重图形和背景之间的关系,压制原诗的“形”美,站在目的语读者的视角翻译,这是归化的典型。

4 结语

认知翻译学将翻译视为一种认知活动,读者所看到的译文语言只是表层结果,深层的认知运作才是其原因所在,因此翻译研究要更注重认知运作的探究(王寅,2017)。本文从认知识解的四个维度分析了《红楼梦·葬花吟》的翻译实践策略。研究发现:就详略度而言,杨的异化译法使得译文详略度更高,而霍的归化译法降低了译文的详略度;在聚焦维度上,杨和霍都选择“先入为主”的图形作为焦点,先翻译图形,但霍为了聚焦,破坏了原文语义的连贯性;就突显度而言,杨选择突显诗歌的形美,而霍则选择压制;从翻译视角来看,杨是以源语读者视角来翻译全诗,所以译文的行文与英文的句法结构不相符,而霍的翻译视角对准目的语读者,译文形式与原文不太对应,但完全符合英文表达习惯。杨宪益和霍克斯所处的时代背景不同,对该诗的认知理解也不同,在双重识解下,由此产生了不同的译文。

基于不同的认知识解方式,杨宪益和霍克斯采用了不同的翻译策略,这再次说明了翻译的认知属性。本文用认知识解理论剖析译文,可以更清晰地呈现出译者的认知翻译过程,这有助于揭示译者、原文和读者之间的多重互动关系,为翻译研究和翻译实践提供参考。