乾隆的趣味与心事:《乾隆皇帝宫中行乐图》背后隐藏的秘密

2021-01-02董帅

摘 要:《金廷标乾隆皇帝宫中行乐图》轴这一幅典型的清代仿古绘画,笔者认为是一件由金廷标和郎世宁合作完成的“中西合璧”之作。此画不仅彰显了乾隆皇帝对南宋院体风格和倪瓒简淡画风的审美意趣,而且画面中段的裁接痕迹还揭示了一段有关“断发皇后”的隐晦故事。

关键词:乾隆皇帝 金廷标 郎世宁 帝后离心

金廷标是清乾隆时期著名的宫廷画家之一,《清史稿》《国朝院画录》《墨香居画识》《读画辑略》《国朝书画家笔录》等书中对他的相关事宜均有简要记载,但对其生年却没有确切的记录。据聂崇正先生对清代宫廷原始档案的考证[1],金廷标于乾隆二十二年(1757)六月进入清廷供职,于乾隆三十二年(1767)病故,仅仅在宫中供职十年左右。由于当时的记录[2]中并没有明确指出金廷标卒年的寿龄,故无法推知其生年情况。

至于金廷标在何种机缘下入宫成为“画画人”,一般认为他是在乾隆皇帝第二次南巡时,凭借所进呈的白描罗汉册得到了皇帝的赏识:“高庙南巡,恭进白描罗汉册,命入画院祗候。”[3]进入宫廷任职之后,金廷标深受乾隆皇帝赏识和重用。乾隆三十年(1765)十一月,皇帝谕令金廷标为三希堂绘制三幅贴落,特意指出要让金廷标起稿,郎世宁画人物开脸。[4]此外,清廷许多重要场合的绘画活动中都有金廷标的身影,如今流传下来的几件“乾隆行乐图”,他也均有参与绘制。《金廷标乾隆皇帝宫中行乐图》轴(以下简称《乾隆皇帝宫中行乐图》)便是其中一件值得细细品味的画作。

身处清代重要的“臣”字款画家[5]之列,金廷标无疑是如意馆中的佼佼者。他虽然仅是一介画师,但却是幸运的。金廷标在清宫任职期间,正值乾隆皇帝盛年,他入宫那年也恰好是乾隆帝平定达瓦齐战乱之年。其父去世之时,金廷标还受到了乾隆皇帝的特别恩惠,在暂离宫廷为父奔丧期间,钱粮“加恩照旧赏给”,其他画师却没有如此待遇,足见乾隆帝对他的偏爱。根据《国朝院画录》记载,他一共创作了81幅绘画作品,以人物故事为主,画人物传神写照。“七情毕写皆得神,顾陆以后今几人”,乾隆皇帝直接将金廷标比作当时的顾恺之和陆探微[6],可见其在清宫中受到了格外的器重。而据《墨香居画识》记载,金廷标不仅人物画出众,花卉写真同样精妙。难怪在金廷标病逝之后,乾隆皇帝多次在其所绘的花卉之作中题写惋惜留恋之词:“时廷标已物故,每遇其画辄珍惜之。”[7]

为什么金廷标的绘画能够得到乾隆皇帝如此赏识?或许,通过对《乾隆皇帝宫中行乐图》这幅作品的分析,便可得之。同时,从这幅画中也能够窥探到乾隆皇帝独特的审美趣味,以及这位帝王心中一段不愿揭开的伤疤。

虽然可以根据画面左下方所钤“臣金廷标”白文方印,以及画上“臣金廷标奉敕敬绘”的题记将《乾隆皇帝宫中行乐图》的绘者认定为金廷标,但是考虑到全画的尺寸,显然这幅大型“贴落画”并不是由金廷标一个人完成的。以聂崇正为代表的学者认为,画中的山石树木所呈现出的皴法和造型都属于中国本土绘画一路,亭台桥梁的描绘也没有超出传统界画的范畴,因此这些内容应该都是由金廷标所绘。但画中所有人物的面部以及画面左下方的两只鹿应是出自意大利画家郎世宁(1688—1766)之手。笔者同样认为,此画是一幅金廷标与郎世宁的合作画,但未必画中所有人物的开脸都是由郎世宁所绘。画中乾隆皇帝、内侍和雌雄双鹿的描绘方式确实符合郎世宁“海西法”的特点,但五位妃嫔从画法上则有可能是金廷标所绘。

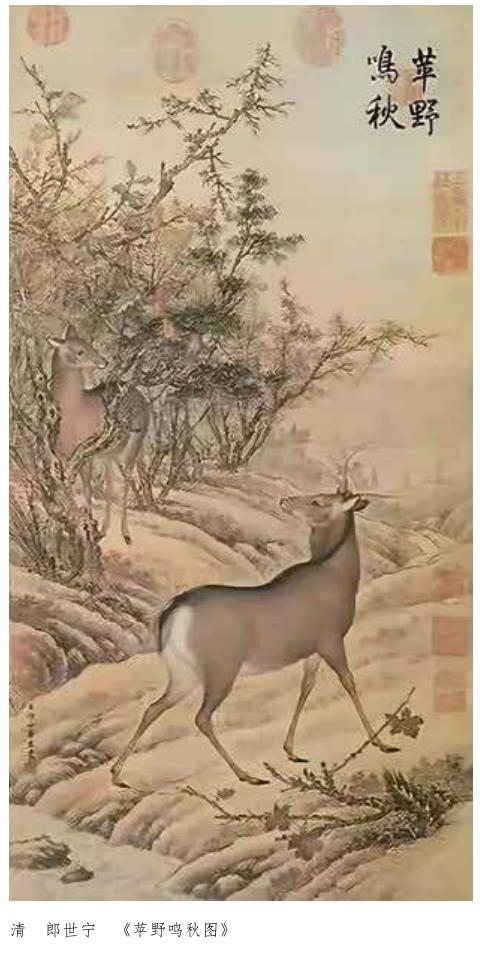

首先,畫中出现的雌雄双鹿形象带有郎世宁“海西法”的特征。此画左下方作为旁衬出现的两只鹿,对比郎世宁《苹野鸣秋图》中描绘的两只鹿,不仅在姿态上形似(背部皆有重点阴影刻画),而且在构图方式上也如出一辙,均是雌鹿半身被遮掩,娇小柔弱,雄鹿则回眸照看,威风凛凛。雄鹿和雌鹿眼神相接,仿佛在诉说一段温情。这种拟人化的处理方式,增加了画面的故事性。根据这两只鹿可以推断,郎世宁应当是参与了《乾隆皇帝宫中行乐图》的绘制,不过他参与了多少,尚需进一步判断。

其次,画中的乾隆皇帝、内侍带有“海西法”的特征。此幅画中乾隆皇帝和内侍的开脸,都十分注重浓淡明暗,以绘影的方式凸显人物面部的立体感,呈现出西洋绘画技法的特点,因此归于郎世宁之笔是顺理成章的。尤其是画中的内侍形象,多是侧脸描绘,阴影部分的表现相当刻意,这种画法在明清时期中国本土的肖像写真中并不多见。

《乾隆皇帝宫中行乐图》中不是所有的人物开脸都是由郎世宁所绘,得出这一判断的原因有二。

第一,身为帝王的乾隆其实并不喜欢画中自己的形象中留有阴影,这既与根深蒂固的中国传统阴阳理念紧密相关,也与乾隆皇帝的个人审美有关。乾隆皇帝曾经在金廷标和郎世宁的一件合作画中题诗:“泰西绘具别传法……似者似矣逊古格……廷标南人擅南笔……以郎之似合李格。”[8]意思是说,郎世宁所用的西洋画法与中国传统绘画的趣味相去甚远,所以在画中需要金廷标这样的本土画师来增添趣味。

乾隆十年(1745)三月十一日的一道谕旨中甚至有这样的记载:“着郎世宁将画上闪光去了,钦此。”[9]显然,乾隆皇帝有时对过于明显的西洋画法还是不太适应。不过,乾隆皇帝依旧钦佩郎世宁高超的画技,尤其是其在人物肖像和动物题材方面的深厚造诣,因而对郎世宁十分重用。

其实,不仅乾隆皇帝对西洋画法持“略含贬义”的意见,当时大部分中国本土画师对西洋画法都抱有一种“不屑一顾”的态度。比如,与郎世宁大致生活在同期的邹一桂(1688—1772)便坚定地认为郎世宁这样的西洋画师“笔法全无,虽工亦匠,故不入画品”[10]。江南画师丁皋(?—1761)也同样认为西洋画法是绝对无法与中国传统画法相比的,认为西洋画法“大都取象于坤,其法贯乎阴也”,而中国传统写真则“取象于乾,其理显于阳也”[11]。这种普遍观念也导致了当时清宫的这类“合作画”尽量保持中国传统的画法风格,减弱西洋画法的渗透。像郎世宁这类在清宫任职的西洋画师仅是负责点缀人物的开脸以及旁衬动物的描绘,人物的形体和服饰部分依旧由本土画师描绘。《乾隆皇帝宫中行乐图》这类合作画中的绝大部分内容还是由金廷标独立完成的,署名为他一人也可以理解。

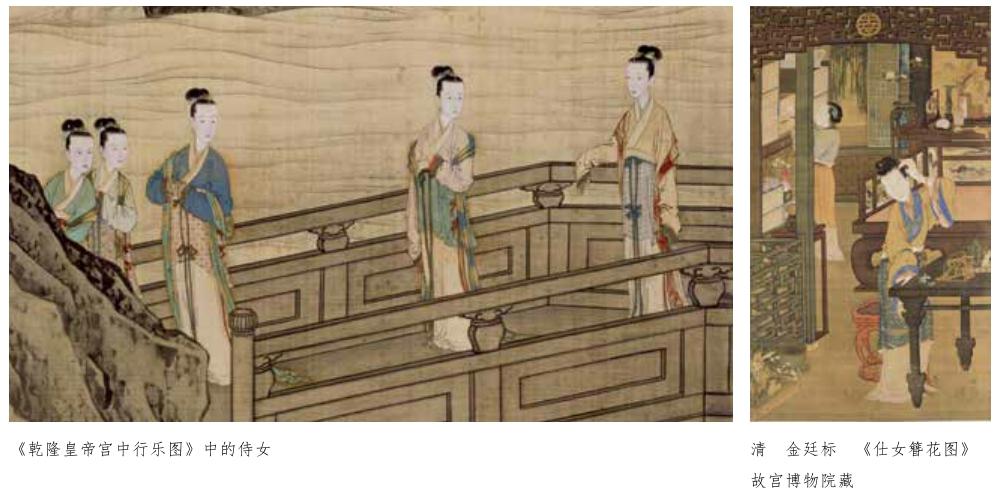

第二,通过对比这幅《乾隆皇帝宫中行乐图》和金廷标的《仕女簪花图》,可以发现两幅画中仕女的开脸方式十分接近,均是白粉敷脸的传统仕女形象,脸部描绘没有刻意运用阴影的技法,显得比较平整圆滑。这种表现手法在金廷标的《婕妤挡熊图》中也能找到。金廷标深谙清宫仕女画传统,其仕女画借鉴了前辈画家焦秉贞、冷枚等人的技法。从焦秉贞《仕女图》、冷枚《春闺倦读图》、佚名《胤禛十二美人图》到金廷标《仕女簪花图》,可以发现清宫仕女图在画法上一脉相承,并没有受到西洋画法影响,在人物开脸方面主要是继承了本土的“江南法”[12],即淡墨勾勒五官轮廓,浅绛胭脂斡染。

虽然郎世宁并没有在《乾隆皇帝宫中行乐图》上留名,但此画应为他与金廷标的合作画。当时像郎世宁和金廷标这样中西画师一起合作绘画的现象屡见不鲜。郎世宁自康熙五十四年(1715)抵京之后,便一直供职于清宫内务府造办处,除了金廷标之外,他还曾经与唐岱、沈源、张为邦、陈枚、丁观鹏、周昆、方琮、姚文瀚、蒋廷锡等多人合作,这些合作画在《清宫内务府造办处档案总汇》中均有记述,数量之多令人叹服。郎世宁、王致诚、艾启蒙这类西洋画师,在清宫中与中国本土画师互相切磋技艺,培养了王幼学这样的后辈画家。中西方绘画的精要在如意馆的一方天地内逐渐地交织在了一起,形成了宫廷画坛的新格局。

由画上乾隆皇帝的御题诗“松年粉本东山趣,摹作宫中行乐图”可知,此画是乾隆皇帝命金廷标仿“南宋四家”之一刘松年的古意之作。画中的乾隆皇帝以及五位妃嫔皆身着汉服,乾隆皇帝着高士衣冠,倚栏而坐于亭台之上,妃嫔们迈步向凉亭走去。古松苍劲,流水淙淙,帝妃同心,双鹿和鸣,一片悠闲舒适之景。根据《清宫内务府造办处档案》记载,乾隆二十八年(1763)十月十四日,“接得郎中德魁等押帖一件,内开十月初九日太监胡世杰传旨奉三无私东里间西墙,着金廷标照《宫中图》画人物一幅,钦此”[13]。时间和画名恰好与这件《乾隆皇帝宫中行乐图》相对应,可知这幅画也确实存有借以仿照的粉本。虽然现今刘松年的《宫中图》原本已经佚失,但是从此画中依旧可以窥探原本的古雅构图。正如被编入《御制诗三集》中《题宫中行乐图一韵四首》的注释一样:“《石渠宝笈》藏刘松年此幅,喜其结构古雅,因命金廷标摹为《宫中行乐图》。”[14]可见,两件绘画在整体构图上应该相差不多,只不过画中人物有所替换,且《乾隆皇帝宫中行乐图》中还增添了多处细节,值得悉心审视一番。

最突出的就是,《乾隆皇帝宫中行乐图》中增添了最典型的偃松图式。偃松图式应当是当时深受乾隆皇帝喜爱的传统绘画构图,这一图式的清宫藏画有传为苏轼所作的《偃松图》。《偃松图》于乾隆年间被宫廷收藏,画上留有“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”“乾隆鉴赏”等十余方清宫鉴藏印。乾隆皇帝十分喜爱此画,为此还专门作有七言诗《苏轼偃松图》[15]。该诗被《御制诗集》所收录。徐邦达先生认为这件《偃松图》是“南宋行家之作”[16],即南宋时代职业画家的托名伪本。不过,现今根据画中的落款、印章等信息,仅能推断这件画作的年代可上溯至明代项元汴时期。该画虽然留有“子京珍藏”“项氏子京”“项元汴氏审定真迹”多处项元汴印章的痕迹,但在项式著录中却无其名。单就风格而言,《偃松图》[17]确实偏向于徐邦达所认为的南宋时期,但具体年代还有待商榷。

那么,刘松年原本的《宫中图》中是否也画有这种大型的偃松图式呢?如今,这样的问题显然已经成为谜团。但通过现存画作,我们至少可以确认一件事,那就是乾隆皇帝十分钟爱这类造型古朴的偃松图式。《石渠宝笈》续编中多次记载乾隆皇帝临仿《偃松图》,如《仿苏轼〈偃松图〉》(卷36册9页),《再仿苏轼〈偃松图〉》(卷40册24页),乾隆皇帝自诩“苏家后唱是,允称益者友”[18],足见其对偃松样式的喜爱。

另外,如果仔细观察,还可以发现乾隆皇帝对南宋院体和元代倪瓒画风也颇为欣赏。根据画上的乾隆御题诗可知,此画是敕令金廷标临仿刘松年《宫中图》的作品。乾隆时期许多宫廷画家都曾经临仿过“南宋四家”的画作,现今流传下来的作品以临仿刘松年、马远最为多见。比如,乾隆十七年(1752)五月初二日如意馆记载:

副催总五十持来员外郎郎正培等押帖一件,内开为:十四年十月初五日,太监刘成来说,首领文旦交来宋人刘松年《文会图》手卷一卷,传旨着姚文瀚用宣纸仿画手卷一卷,钦此。[ 1 9 ]

根据记载,清宫画家姚文瀚受命臨仿刘松年的《文会图》。临仿的前提是有粉本存在,而清乾隆年间庞大的内府收藏满足了这一要求,而据《秘殿珠琳·石渠宝笈汇编》初、续编针对“南宋四家”及其流派作品数量的粗略统计,乾隆内府著录作品中刘松年(37件)、马远(36件)名下的作品最多。乾隆对他们画作的题跋次数也是最多的,分别达到了24次和25次。

如今,台北故宫博物院收藏有金廷标和顾铨分别临仿的马远《商山四皓图》[20],故宫博物院收藏的一件《弘历熏风琴韵图》也是依据刘松年名款的《琴书乐志图》临仿而来的。乾隆甚至亲自临仿过马远的《水图》(故宫博物院藏)和李唐的《溪山清远图》(台北故宫博物院藏)。乾隆皇帝多次在“南宋四家”的绘画上题跋,他称赞马远“命意迥宜吟,画院故独步”“别裁原有出群思”[21],称赞夏圭“谁知了了疏疏笔,郑相诗情尽得神”“山意雄浑水态湝,淋漓元气却安排”[22]。乾隆有关于“南宋四家”的题诗多达76次,《石渠宝笈》等著录中收入104件相关作品[23],数量之多,评价之高,足见乾隆皇帝对于南宋院体画风的推崇与喜爱。

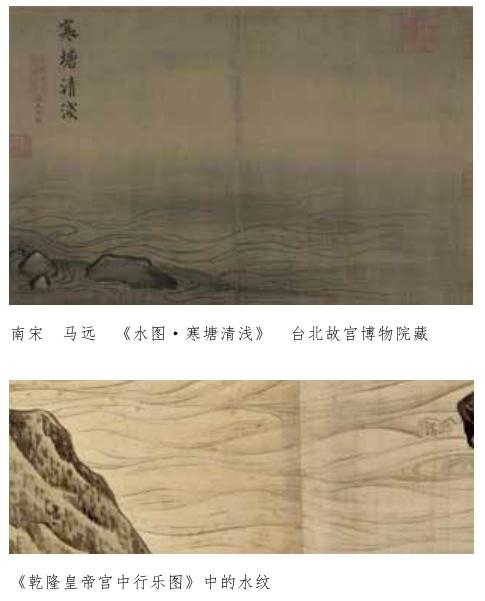

观察《乾隆皇帝宫中行乐图》中的水纹,可以发现金廷标的描绘方式与马远《水图》中的《寒塘清浅》最为接近,其线条流畅平缓,水流不缓不急。作画形式如此接近前人,可见金廷标深知帝王的喜好。

此作中的另外一处细节,即桥上一名跟随妃嫔的内侍手持团扇上画的是倪瓒典型的“一水两岸”风格的山水,从中也可以看出乾隆皇帝对倪瓒“平淡天真”画风的喜爱。乾隆皇帝深受董其昌影响,也乐于以禅论画,他评价倪瓒的绘画“应居最上乘”。倪瓒那种“逸笔草草”的简淡画风也成为乾隆皇帝日常娱乐作画的常用风格。乾隆内府收藏有一件倪瓒名款的《狮子林图》[24],乾隆笃定其为真迹,对其反复题跋。如今此畫卷的画心、前后隔水以及拖尾处都存有乾隆不同年份的题识。乾隆皇帝第四次南巡时,还特意把此画带在身边,专门到狮子林游园赏画,足见对倪瓒画风的喜爱。乾隆十年(1745)的状元钱维城(1720—1772)或许也正是为了讨乾隆皇帝的欢心,在其南巡之时悉心画了一幅《狮子林图》卷敬呈[25]。钱维城的这幅画设色清淡、平铺构图,虽风貌与倪瓒款《狮子林图》相近,但整体描绘更为开阔。

如果我们仔细观察《乾隆皇帝宫中行乐图》,会发现在画的中段部分有两条明显的裁接痕迹。其中,右侧痕迹明显,左侧痕迹较淡。这显然并非是简单的折痕,而是有意为之。为什么这样一幅精心绘制的画作上会出现这样的败笔呢?如果是此处失误画错了,画家完全可以重新敷染颜料进行修改,没必要割裁处理。而且,画面割裁后的视觉效果并不尽如人意,一些细节出现了明显错乱,比如树干、山石的轮廓对接不起来,出现分离现象,且整体色调也略显浅淡。可见画师在割裁重接的过程中较为慌张和仓促。另外,中段正是五位妃嫔所处的位置,这种针对人物部分进行裁剪的操作十分耐人寻味。笔者推断应该跟后来“断发皇后”一事息息相关。因为此事,原本存在于画面之中的皇后那拉氏被无情抹去。

作为一幅宫中布置的大型贴落画,这样的裁接操作肯定是皇帝授意的,那么到底是什么原因导致了这一非正常现象的出现呢?在清宫文献记载中找不到明确的答案,但通过回溯清王朝1763年前后的历史,结合“断发皇后”的故事,似乎能找到较为合理的解释。

乾隆皇帝在位时期共册立过两位皇后,孝贤纯皇后富察氏(1712—1748)去世两年后,那拉氏(1718—1766)[26]被册为继后。乾隆三十年(1765)南巡之时,那拉氏随驾出行,可是不知什么原因,突然被皇帝派额驸福隆安(1746—1784)护送先行回京。乾隆皇帝返京后,那拉氏的皇后、皇贵妃、娴贵妃、娴妃四份册宝悉数被收回,至此一代帝后彻底离心。据说,乾隆皇帝对那拉氏十分恼怒,下令销毁了那拉氏在宫中出现的几乎所有痕迹,包括相关书籍、画像等。

《清史稿》中对于这件事仅仅做了十分简单的记载:“从上南巡,至杭州,忤上旨,后剪发。”[27]那拉氏断发的原因并没有文献记载,目前只有民间的野史故事流传。“皇后断发”也成为乾隆皇帝耿耿于怀的一件心事。在乾隆三十一年(1766)七月十四日,那拉氏在京薨逝的第二天,乾隆皇帝在下发的一道上谕中,表明了态度。

据留京办事王大臣奏,皇后于本月十四日未时薨逝。皇后自册立以来尚无失德。去年春,朕恭奉皇太后巡幸江浙,正承欢洽庆之时,皇后性忽改常,于皇太后前不能恪尽孝道。比至杭州,则举动尤乖正理,迹类疯迷。因令先程回京,在宫调摄。经今一载余,病势日剧,遂尔奄逝。此实皇后福分浅薄,不能仰承圣母慈眷、长受朕恩礼所致。若论其行事乖违,即予以废黜亦理所当然。朕仍存其名号,已为格外优容。但饰终典礼,不便复循孝贤皇后大事办理。所有丧仪,只可照皇贵妃例行,交内务府

大臣承办。著将此宣谕中外知之。[ 2 8 ]

这道谕令主要表达了两点:一是皇后那拉氏在南巡之时性情大变,废黜后位理所当然;二是作为皇帝的乾隆顾念旧情,宽容仁慈,准予丧仪照皇贵妃例行。显然,乾隆皇帝认为导致“帝后离心”的根本原因在于那拉氏,而非自己,并且态度坚决。后来在乾隆四十三年(1778)九月初九日,或许是伴随着有清一代的翻案狂潮,一位名为金从善的生员上言请求乾隆“建储立后、纳谏施德”,谈及那拉氏断发一事,再次揭开了乾隆内心尘封已久的伤疤。金从善因此招来杀身之祸。乾隆为此再发谕令,重申“朕处此事,实为仁至义尽”,甚至愤而高呼:“该逆犯乃欲朕下罪已之诏,朕有何罪而当下诏自责乎?”“其女更属卑幼,岂可与朕相匹而膺尊号乎?”[29]可见,那拉氏断发之事过去十多年之后,乾隆皇帝依旧坚定地认为自己是没有错的。

无独有偶,金廷标于乾隆三十一年(1766)绘制完成的《婕妤挡熊图》同样暗含了乾隆皇帝对于此事的立场。《婕妤挡熊图》并不是一件仿古绘画,而是乾隆专门命令金廷标依据其诗文而作的绘画。“冯婕妤为汉元帝挡熊”的故事在东晋顾恺之《女史箴图》中便有描绘,明代画家丁云鹏也画过《冯媛挡熊图》,画中冯婕妤的形象都被描绘成英勇无畏的女子,勇敢地挡在凶猛的黑熊面前。但金廷标的《婕妤挡熊图》却不同于前人,画面中手无寸铁的冯婕妤奔到被一群官兵围住的黑熊面前,显得十分荒唐愚蠢,反映出与前代此类主题绘画截然不同的含义。

显然,金廷标深谙乾隆皇帝的心意,这样与众不同、富有新意的情节安排是完全按照乾隆皇帝的诗句而来的。《婕妤挡熊图》画面右上方御笔题写:“熊佚直前当以身,用加敬重倍群嫔。汉家天子犹隆准,顿使英风让妇人。格熊原有羽林人,未免矜长耀众嫔。岂识封侯几史立,翻因此以害其身。”从诗句中可以看出,乾隆皇帝对“冯婕妤为天子挡熊”一事是持否定态度的。他认为这一行为导致了两种不好的后果,一是有损天子威严英风,二是为冯婕妤自身招来祸端。这样略显自负的态度,很容易让人联想到他对于“斷发皇后”一事的处理态度。或许在乾隆皇帝心目中,后宫妃嫔应该像《心写治平图》(那拉氏的画像本应该位列其中,但也被裁掉了)中描绘的那般贤淑安静,而不是肆意妄为地“出风头”。

这种图像解释在北京大学刘晨《乾隆与〈婕妤挡熊图〉》一文研究中早有阐述,笔者也表示认同。另外,王志伟在《谁识当年真面貌:藏于清宫纪实绘画中的秘密》一文中认为传为郎世宁所绘的《塞宴四事图》中的妃嫔形象,后期有被画师更改的现象。《塞宴四事图》绘制于乾隆二十五年(1760)九月初九,那时帝后还未离心,根据时间和身份等级判断,画面中被簇拥的主位嫔妃理应是那拉氏,可画中这位妃嫔的开脸运用的是中式的画法,不同于周围用西法描绘的妃嫔开脸,极有可能是在断发事件发生后,宫廷画师受命用白粉重新敷染改绘,成为“被抹去的皇后”[30]。回到《乾隆皇帝宫中行乐图》,画面之中五位妃嫔同样是运用中式画法进行描绘,其中一种解释就是类似于《塞宴四事图》的情况,五位妃嫔原先均是由西法进行绘制,裁接之后,重新由金廷标这样的宫廷本土画师按照当时宫中妃嫔的等级地位对面部进行了改绘。

金廷标和郎世宁合作完成的《乾隆皇帝宫中行乐图》是一件典型的清宫“中西合璧”之作。画面中的乾隆皇帝、内侍和雌雄双鹿应该是郎世宁所绘,而其余部分的山木树石和五位妃嫔应该是金廷标所绘。其中的诸多细节反映了乾隆皇帝独特的审美意趣。偃松图式应该是乾隆皇帝特别钟爱的一类图式,而画面中的水纹、扇面等局部描绘,则显示出他对南宋院体风格和倪瓒简淡画风的偏爱。“多面手”画师金廷标深谙乾隆心意,不仅在画面风格方面极力贴合,在像《婕妤挡熊图》这样的人物故事画的情节安排上,也尽量迎合乾隆的想法,大胆改造传统图式。

至于针对《乾隆皇帝宫中行乐图》中裁接痕迹的故事联系,则是根据隐晦的历史作出合理范围之内的解释。毕竟,由于缺少相关的文字记载,不明真相的后人也不宜做过度阐释。不过,通过许多留存下来的图像资料,至少可从中发现这是一段乾隆皇帝心中不易被抹去的伤痕。如今,重新翻看清宫流传下来的人物画像,“断发皇后”那拉氏的形象已在画师的裁接、改绘中彻底地淹没在了那一段晦涩的历史中。

(董帅/中央美术学院)

注释:

[1]聂崇正.宫廷画家金廷标卒年及其作品[J].紫禁城,2011(06):16.

[2]乾隆三十二年(1767)四月“各作成做活计清档 记事录”,第3553页。“四月十七日,接得员外郎安太等押帖一件,内开四月初四日太监胡世杰传旨:如意馆行走、七品官金廷标病故,其柩着杭州织造西宁家人便差带回原籍,将伊父母之柩查明,一并埋葬。钦此。”

[3]聂崇正.宫廷画家金廷标卒年及其作品[J].紫禁城,2011(06):16.

[4]中国第一历史档案馆,香港中文大学文物馆.清宫内务府造办处档案总汇(第29册)[M].北京:人民出版社,2005:539.

[5]在清代“臣”字款画师之中,除了董邦达、张若霭等词臣和“清初四王”之外,大部分都是供职于如意馆中的画师,其中的佼佼者有焦秉贞、冷枚、丁观鹏、郎世宁、金廷标等画家。

[6]王耀庭.乾隆的宫廷画师─金廷标[J].故宫文物月刊,1993(127):44-57.

[7]杨婉瑜.清乾隆宫廷画师─金廷标绘画研究[J].议艺份子,2010(14):35.

[8]卢辅圣.中国书画全书(第11册)[M].上海书画出版社,1997:747.

[9]中国第一历史档案馆,香港中文大学文物馆.清宫内务府造办处档案总汇(第13册)[M].北京:人民出版社,2007:220.

[10]曹天成.郎世宁与他的中国合作者[J].故宫博物院院刊,2012(03):94.

[11]〔清〕丁皋.中国美术论著丛刊·传真心领[M].北京:人民美术出版社,1964:68,169.

[12]〔清〕张庚,〔清〕刘瑗.国朝画征录[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:58.张庚《国朝画征录》中有记载当时江南写真流行的两个派别:江南派与墨骨派。“写真有两派:一重墨骨,墨骨既成,然后傅彩,以取气色之老少,其精神早传于墨骨之中矣,此闽中曾波臣之学也。一略用淡墨勾出五官部位之大意,全用粉彩渲染,此江南画家之传法,而曾氏善矣。”

[13]赵琰哲.文士、菩萨与皇帝—仿古行乐图中乾隆帝的自我表达[J].艺术设计研究,2015(02):25.

[14]〔清〕乾隆.题《宫中行乐图》一韵四首[M]//御制诗三集(卷二十七).文津阁四库全书本.

[15]〔清〕乾隆.苏轼偃松图[M]//孙丕任,卜维义,编.乾隆诗选.沈阳:春风文艺出版社,1987:23.全诗为:“东坡先生倔强人,画禅笔阵皆相似。秃毫特写老松枝,老松枝偃性不死。譬如壮士头可断,古心劲节焉肯毁。磕敲应作青铜声,虚堂谡谡寒涛起。”

[16]徐邦达.苏轼《偃松图》卷与《古柏图》卷[J].故宫博物院院刊,1992(03):6.

[17]在清华大学建校110周年之际,传为苏轼的《偃松图》首次在“水木湛清华:中国古代绘画中的自然”展览中公开展出。

[18]黄柏林.苏轼《偃松图》卷辨析[J].艺术品鉴,2021(06):109.

[19]张震.试析乾隆内府对南宋四家绘画的品赏与收藏—从《名画荟珍》册谈起[J].故宫博物院院刊,2015(01):40.

[20]台北故宫博物院.故宫书画图录(第二十一册)[M].台北故宫博物院,2002:85-88,203-206.

[21]〔清〕乾隆.钦定秘殿珠林石渠宝笈续编·石渠宝笈[M].故宫博物院手抄本.第一句出自乾隆题《四朝选藻册》之马远《溪桥策杖》(二十三册,第148-149页),第二句出自《钦定秘殿珠林石渠宝笈续编·石渠宝笈》第十二册,第41页。

[22]〔清〕乾隆.钦定秘殿珠林石渠宝笈续编·石渠寶笈[M].故宫博物院手抄本.第一句出自乾隆题《夏珪灞桥风雪图》(五十七册,第86页),第二句出自乾隆题《夏珪山水》卷(三十一册,第168页)。

[23]张震.试析乾隆内府对南宋四家绘画的品赏与收藏—从《名画荟珍》册谈起[J].故宫博物院院刊,2015(01):42.

[24]赵琰哲.艺循清閟—倪瓒(款)《狮子林图》及其清宫仿画研究[J].中国书画,2019(02):37.

[25]画卷拖尾处有钱维城的题识:“南巡驻跸吴下奉”“臣钱维城恭画并敬识”。

[26]刘晨.乾隆与《婕妤挡熊图》:汉宫故事的清宫图解[J].美术研究,2019(05):46-52.现在一般被认为是辉发那拉氏。本文作者认为,《清史稿》记载为乌喇那拉氏有误,应该是辉发那拉氏。辉发那拉氏于宫中常以乌拉那拉氏自称,因为那拉氏四支中只有两支为正统那拉氏,这种“攀附”在旗人中并不罕见。

[27]赵尔巽.列传一(后妃)[M]//清史稿(卷二百一十四).北京:中华书局,2020.

[28]中国第一历史档案馆.乾隆朝上谕档·第四册[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:920-921.

[29]中国第一历史档案馆.乾隆朝上谕档·第九册[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:299-301.

[30]王志伟.谁识当年真面貌 藏于清宫纪实绘画中的秘密[J].紫禁城,2014(03):104-117.