聚沙成塔:团队建言的形成与作用机制

2021-01-01马贵梅吴亚萌马冰

马贵梅 吴亚萌 马冰

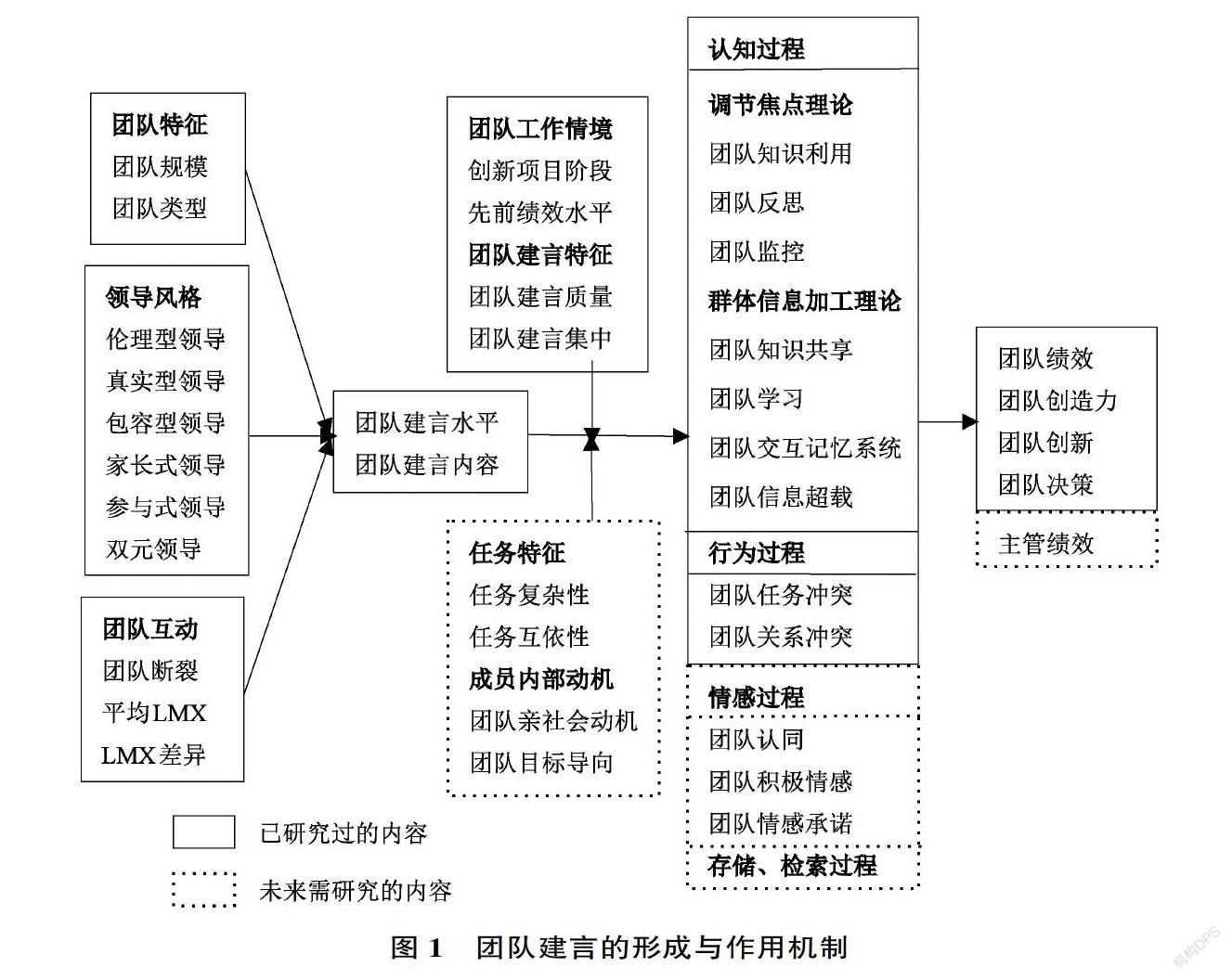

[摘 要] 员工建言行为因其对团队和组织的重要性成为研究的持续热点之一,已有研究主要集中在个体层面,近年来学者们开始关注团队层面建言行为的积极作用,在团队建言的概念界定、影响因素和作用等方面取得了进展,然而理论研究和实证研究仍亟待丰富和完善。首先,系统梳理了团队建言的内涵与测量,从团队特征、领导风格和团队互动方面总结了团队建言的影响因素;其次,梳理了团队建言的结果变量,从团队过程视角揭示了团队建言的作用机理,以及从建言特征和工作情境方面分析了边界条件;最后,从团队建言结构、影响因素、作用结果、作用机制以及边界条件等五个方面提出了未来研究展望。

[关键词] 团队建言;建言特征;影响因素;作用机制

[中图分类号] F270[文献标识码] A[文章编号]1673-0461(2021)12-0066-10

一、引 言

为了提高决策有效性、更快响应不断变化的外部环境,组织愈加希望员工充分发挥主动性,积极为组织和团队的发展提供建设性的建议和意见。建言行为是员工以改进工作或组织现状为目的,向组织自发提出建设性意见的角色外人际沟通行为[1],对提高组织决策质量、激发创新构想、促进组织适应竞争环境具有积极作用[2]。已有建言行为研究主要集中在个体层面,对团队层面的研究相对较少。实际上,LePine和Van Dyne早在1998年就指出采取团队的工作方式成为应对竞争环境的重要手段,研究团队建言行为尤为重要[3];同时,个体和团队层面的建言在风险性、建言对象和效用等方面均存在差异[4],个体层面建言研究结论不能简单推广到团队层面,因此,有必要对团队层面的建言进行深入细致的研究。

当前,学者们对团队层面的建言研究主要从团队建言的内涵、影响因素、作用结果等方面展开。现有研究从团队特征、领导风格和团队互动等方面分析了团队建言的影响因素[3,5-6],基于调节焦点理论和群体信息加工理论探讨了团队建言对团队绩效、团队创造力等团队结果的影响[7-8],提出团队建言能够激发组织的战略性思考、改善工作流程、提升组织决策有效性、预防危机,从而提高组织效能[9]。然而,团队建言作为新兴的研究主题,相关研究仍较为有限和分散,对于团队建言的内涵、测量及其与相关变量间关系的研究还存在一定的争议,尤其是关于团队建言作用路径与边界条件的研究仍需大力推进。

本研究以“Team voice”“Group voice”等为检索词,对Web of Science核心合集数据库中2002年至今“Applied psychology”“Business”“Management”三大研究领域的英文期刊论文进行检索;以“团队建言”“群组建言”“群体建言”等为检索词对中国知网2002年至今CSSCI期刊论文进行检索。通过对以上中英文期刊论文的逐篇阅读与梳理,对团队建言的概念界定、测量、影响因素和结果等方面进行全面梳理,在此基础上形成团队建言现有研究的系统框架,并指出现有研究存在不足及未来研究方向,为团队建言理论的深化拓展和实践的应用提供理论基础。

二、团队建言内涵、维度与测量

(一)团队建言内涵

Erez等 (2002)采用准实验的研究方法對团队建言进行实证研究,发现团队设计影响团队的建言水平和绩效产出[10],但并未明确定义团队建言。随着研究推进,学者们不断丰富和发展团队建言内涵,归纳起来主要有两类——将团队建言定义为团队总体建言水平或团队向上表达的集体共识。Walumbwa等(2012)[11]、Lam和Mayer (2014)[12]、Guzman和Espejo (2019)[13]等从总体水平界定团队建言,认为团队建言是团队成员发表与工作相关的想法、观点和意见等的总体水平,建言对象既可以是主管也可以是其他团队成员,强调一个团队中成员进行建言的总体情况。Frazier和Bowler (2015)[4]、刘生敏和廖建桥(2016)[14]等从集体共识角度界定团队建言,认为团队建言是团队成员集体向上提出的一致性改进和纠错建议,强调团队对某一问题的共同关注和达成共识后采取的一致行为(详细情况见表1)。

集体共识团队成员为改善现状而集体提出建设性的建议,分享新想法和新观点,指出团队或组织中存在或可能存在的问题Frazier和Bowler (2015)[4],陈慧等(2018)[19],Kim和Vandenberghe (2020)[20]团队全体成员向领导表达共同意识到的对组织可能有害的工作流程或行为刘生敏和廖建桥(2016)[14]

对两种定义的分析可以发现,强调集体共识的团队建言在一定情境中有利于增强建言的影响力,强调总体水平的团队建言更注重成员多元化建议的价值。本研究认为建言行为研究从个体层面发展到群体层面,正是因为学者们认为个体的建言发展成为群体现象、在群体层面形成繁荣的建言生态对于团队和组织持续改进和创新具有非常重要的价值。同时,建言行为是一种典型的组织公民行为的表现,Choi和Thomas (2010)在将组织公民行为(OCB)作为一个群体层面的现象进行研究时将团队组织公民行为定义为团队成员行为的总体水平,认为该行为的总体水平有助于维护和增强群体的社会和心理环境[21]。因此,本文将团队建言定义为团队内建言的总体水平。

(二)团队建言维度划分

现有研究通常是将个体层面建言维度划分直接应用到团队层面,而很少针对团队建言探讨其结构和维度。目前典型的维度划分有两种,其一是沿用个体建言的单维构念,将团队建言视为单维度构念,包括表达建设性建议和指出存在的问题/潜在问题[1]; 其二是沿用个体建言的两维度划分,采用Liang等(2012)的促进性建言与抑制性建言两维度划分,团队促进性建言反映了团队成员对团队如何超越当前的思维、程序和实践提出新想法的程度,团队抑制性建言反映了成员对团队或组织的思维、程序或实践中潜在功能失调的担忧表达[22]。

近来,梁建和刘兆鹏(2016)认为团队建言是一个具备了社会网络结构特征的变量,将团队建言结构划分为团队建言密度、团队建言中心性和团队建言结构洞[23]。团队建言密度反映团队成员相互提建设性意见和建议的频度/强度,团队建言中心性指团队里的意见和建议在多大程度上被集中反馈给个别成员[24],团队建言结构洞指不同群体之间的意见和建议只能通过中间人的纽带作用才能到达别的群体[25]。李方君等(2019)从质量和数量角度划分团队建言,团队建言质量是指团队成员以恰当方式呈现的对团队有价值且可行的建言,团队建言数量是指团队成员提出建言的频次[8]。

综上,团队建言的维度划分主要沿用个体层面单维度和两维度划分,近来开始有学者从其他视角探讨了团队建言的维度。划分团队建言维度对深入揭示团队建言的作用机制以及解释现有研究结论的不一致具有积极作用,有利于推进团队建言的差异化作用研究。未来还可以进一步推进对团队建言结构和维度的研究,如不仅关注团队建言的总体水平,而且关注团队建言的集中度与分布情况。

(三)团队建言的测量

团队建言的测量通常是将个体层面的建言量表改编为团队层面量表,与团队建言维度的划分对应。一是基于Van Dyne和LePine (1998)的单维度量表改编,具体题项包括“就影响团队的问题提出建议”等六个题项[1],该量表具有较高的信效度,但Organ等认为该量表部分题目超出了建言行为的内涵,其有效性还有待考证[26]。二是基于Liang等(2012)在中国情境下开发的二维度量表改编,团队促进性建言測量题项如“就改善单位工作程序积极地提出了建议”,团队抑制性建言测量题项如“及时劝阻团队内其他员工影响工作效率的不良行为”[22],此量表受到了广泛的应用。

团队建言的测量方式主要有两种:一种是基于涌现理论由团队成员评价自己或其他同事的建言水平,再聚合到团队层面。这种方法体现了个体层次概念在团队层次的“组成”,当团队任务具有可加性时,使用这种加总方法最为恰当[27]。另一种是转换参照测量团队成员或领导对团队整体建言水平的感知,如“团队成员会就影响团队的问题制定并提出建议”,或“我领导的团队会就影响团队的问题提出建议”等[28],这种共享结构反映了团队成员或领导对其环境的看法,因此需要足够的内部一致性才能聚合到团队层次[29]。

综上,团队建言的测量工具主要采用个体层面的单维度和两维度测量题项改编的量表,团队建言的构念虽然已被提出,但尚未形成对应的测量工具。团队建言的测量方式主要包括个体聚合和转换参照两类,研究应采用与结构化概念一致的测量[30],事实上,无论是个体聚合还是转换参照都只能反映出团队的总体建言水平,无法反映群体一致性的建言行为内涵。可见,团队层面的测量工具尚待进一步推进,尤其是与团队建言的结构与维度划分同步发展,进而为深入推进团队建言作用机制研究奠定坚实的基础。

三、团队建言的影响因素

团队建言主要受到团队特征[3,31]、领导风格[5,11,32]及团队互动[6,19,33]等因素的影响,如图1左侧所示。

(一)团队特征

团队建言水平受到团队规模[31]和团队类型[3]的影响。研究表明,群体规模和成员参与以及从众行为之间有很强的关系[34]。在较大的群体中,很难确定个人成员的相对贡献,个人对群体层面的结果责任感知弱,因此对群体事务参与度较低。同时,随着群体规模的增加,从众压力也随之增加[35],因此个体成员不太可能直言不讳地表达具有挑战性或面向变化的想法。团队类型影响团队建言水平,如LePine和Van Dyne(1998)发现自我管理团队有可能表现出更多的建言行为,自我管理团队所具有的高度任务互依性和对团队绩效的共同责任会提升成员建言参与的责任感[3]。

(二)领导风格

领导风格影响团队建言水平。研究表明,伦理型领导[11]、真实型领导[14]、包容型领导[5]、仁慈领导和德行领导[17]、参与式领导[32]、双元领导[36]等对团队建言行为具有显著影响。领导风格对团队建言的作用主要通过其传递出对建言的态度而形成相应的团队建言氛围。团队建言氛围是指团队成员对建言行为产生影响的共享信念,包含团队建言安全信念和团队建言效能感两个维度[31]。如伦理型领导和真实型领导会指出不恰当的行为[37],通过自己的行动向团队成员展示建言的价值,增强成员建言安全信念,从而增加团队成员效仿的可能性[38]。

(三)团队互动

影响团队建言的团队互动因素包括团队断裂[19]和领导-成员交换(LMX)情况[6]。团队断裂不利于团队建言的产生,团队断裂将导致内群体偏好和外群体偏见,子群体间不易对某一问题达成共识,为了维持表面和谐,成员倾向于集体沉默[39]。LMX状况影响团队建言水平,当团队领导与整个团队发展的关系质量均较高时,团队与领导之间存在较为频繁的互惠关系,成员感知有义务通过参与主动行为来回馈主管[6],因而会提高团队成员建言意愿;而当领导与团队中的成员发展不同的关系时,不同能力或贡献水平的成员在资源获得方面差异很大[40],为了避免成为低LMX的个体,成员往往不会进行可能冒犯领导的建言行为。

综上,近年来团队建言的影响因素受到较多学者的关注,主要集中于领导风格,现有研究主要从领导风格影响团队建言氛围进而促进或抑制了团队建言水平,即强调团队成员对外部环境的感知影响“能不能建言”,而很少探讨领导风格对成员内在认知和行为动机的激发,即“愿不愿意建言”“应不应该建言”。未来研究应考虑其他认知因素或从个体内在认知和团队建言环境两个层面综合探讨领导风格对团队建言的影响。此外,团队成员的建言决策不只受到单个因素的影响,对于多种情境因素交互作用的探讨尤为重要。

四、团队建言的影响结果与影响过程

(一)团队建言的影响结果

现有对团队建言作用结果的研究主要集中在团队绩效、团队创造力、团队创新和团队决策四个方面。

1.团队绩效

现有关于团队建言对团队绩效的影响结论尚未达成一致,两者之间的关系呈现出正向[4,31]、负向[41]和U型关系[42]。团队建言对团队绩效具有积极影响是因为建言行为包括就如何改善现状提出建议,从长远来看,能够促进流程和程序的改进[4],同时当团队成员畅所欲言表达想法和建议时,其满意度会显著提高,进而对团队绩效产生积极影响[43]。Li等(2017)进一步探索建言内容差异对团队绩效的差异化作用机制,通过分析中国一家大型化工公司的88个团队数据,得出团队促进性建言与团队生产绩效正相关,团队抑制性建言与团队安全绩效正相关[7]。团队建言在某些情况下可能会对工作绩效产生负向影响。建言涉及改变现状或实施新想法,只有当建言传递给具有行动能力的对象时,建言才有可能带来实际的变化。如Detert等 (2013)认为团队建言对象选择不当会对绩效产生不利影响,同事之间的建言可能有助于厘清哪些想法值得向更有权力者推进,但可能会分散成员对工作的注意力[41],引发负面的情绪感染和意见的两极分化,反而对团队绩效产生负面的影响。邓今朝等(2015)则认为团队建言对团队绩效的影响存在“过犹不及”效应,当团队成员建言行为频率过高时,将产生大量的异质信息,可能影响对团队焦点和任务的关注,从而有损效率,影响团队绩效[42]。

综上,团队建言对团队绩效整体上以积极为主,但也存在产生消极作用的情境,还有研究指出团队建言行为与团队绩效存在倒U型非线性关系。同时,现有研究多关注团队建言对团队绩效的影响,而很少关注团队建言对主管绩效的影响,主管作为团队建言的重要对象,团队成员的建言也可能对主管产生不同层面的影响。因此,未来研究仍需进一步揭示团队建言与团队绩效之间的关系并探讨团队建言对主管绩效的影响。

2.团队创造力

团队创造力是指团队中的成员在工作时产生与工作流程、产品、服务等相关的新颖且实用的想法[44]。团队创造力的激发依赖于团队成员主动提出与组织相关的想法、意见或信息[1]。一方面,员工建言所提及的想法和建议为团队创新提供了丰富的信息[13],当成员认为建言所提供观点对改善团队或組织有益时,会围绕这些观点进行广泛、深入的讨论,从而促使团队产生富有创造性想法[17]。另一方面,建言过程中观点的冲突碰撞与知识的共享整合,有助于抵制群体思维,激发发散思维,增加想法的储备[45],为创造性想法的产生提供了机会。

3.团队创新

团队建言对团队创新水平具有积极作用。当团队成员对团队任务的完成方式提出挑战时,增加了团队成员的发散思维,减少了过早共识[46],团队成员通过讨论和交流不同的问题解决方法和思路,并主动寻找实施创意方案的途径,提升了团队创造力与创新绩效[36]。同时,李方君等(2019)提出团队建言质量和建言数量交互影响团队创新,当团队成员分享高质量的信息时,不仅可以促进成员反思和改进工作流程[47],而且能通过整合有用信息,激发团队创造活力[8]。然而,当团队中充满了低质量建言,不仅会浪费团队成员的时间与精力,还会导致成员无暇获取、筛选、整合有用信息进行创新,不利于团队创新[8]。综上,团队成员之间观点的碰撞与组合有利于团队创新绩效的提升,团队建言质量是影响团队建言有效性的重要因素。高水平的团队创新绩效并不一定需要非常高频率的团队建言,但往往与高质量建言有关。因此,仅仅关注团队建言频率,对于探讨团队建言对团队创新作用结果是不完整的,未来需要从团队建言特征如建言质量等方面深入揭示团队建言对团队创新的作用。

4.团队决策

团队建言不仅能弥补领导对工作进程和问题等信息获取的不足,而且能帮助组织有效决策和检验错误[48]。Nemeth (1985)指出当群体成员分享不同的想法、意见和少数观点时,决策质量得到提高[49]。因为意见分歧有利于成员之间进行充分交流,促进想法的汇聚与思想的碰撞,将会产生更多可选择的优质方案进而提高决策质量与效率。但团队建言对领导决策也可能产生消极的影响,如丁秀秀(2019)提出当团队成员都积极发表有价值的建议时,领导反而会出现犹豫不决,甚至拖延的现象[50]。可见,团队建言对团队决策的作用因对象而异,当建言对象是团队成员,有利于成员之间充分讨论和思维碰撞,进而提升决策质量; 而当建言对象是领导时,由于领导的时间精力及认知资源的有限性,大量的建言反而可能使领导无所适从,决策效率低下。因此,未来可探讨团队建言对团队决策和领导决策的差异化影响,并深入探索团队建言分布和建言质量对团队决策的作用。

(二)团队建言的作用过程

根据团队输入-过程-输出框架,团队研究领域最主要的过程变量包括认知过程、行为过程与情感过程三类[51]。认知加工过程通常指信息和知识的整合与处理,行为过程是团队成员协调完成工作的行为活动,情感过程通常指团队成员彼此之间情感和社会关系方面的融合[51]。现有研究多关注认知过程和行为过程,通过调节焦点理论和群体信息加工理论对作用机制进行揭示。

1.调节焦点理论

以往研究基于调节焦点理论揭示了团队知识利用[15]、团队反思[15]和团队监控[7]在团队建言与团队产出间的作用过程。调节焦点理论指出个体在追求目标实现的过程中存在促进焦点和防御焦点,可由外部情境诱发[52]。基于该理论,以提升为焦点的促进性建言将刺激其他成员思考以前没有考虑到的新的可能性[52],创造性地整合不同的思维路线,并利用彼此的知识来推动后续的想法产生(团队知识利用)[53];而团队抑制性建言所带来的负面反馈会促使团队采取预防焦点的思维方式[52],对潜在损失的警惕可以激发团队的集体反思(团队反思)[15],同时引起成员对团队中存在的异常或危险行为的集体关注,从而提高团队成员加强对彼此行为监控(团队监控)[7]。

2.群体信息加工理论

基于群体信息加工理論,以往研究通过团队知识共享、团队学习、团队交互记忆系统和团队信息超载等认知过程揭示团队建言的作用“黑箱”。群体信息加工理论指出在群体层面,信息加工涉及信息、想法或认知过程在群体成员之间的共享和被共享的程度,以及这种信息共享如何影响个人和群体层面的结果[54]。团队成员的建言促使他人整合这些有用信息,为不同知识的链接和累积性创新创造了条件,加速成员之间知识的了解、转化、吸收和利用(团队知识共享)[55],实现团队智力资源共享,有利于团队学习。当成员多次提出想法和建议,成员会逐渐形成关于知识和专长在团队中分布的认知,促进团队交互记忆系统的形成[56]。但如果团队中充满了低质量建言,超过了团队成员有限的认知负荷时,则会引发团队信息超载[8]。

成员表达意见也会引发团队冲突行为,Kyle和Thomas(2021)研究发现团队建言水平和建言分布对团队任务冲突和关系冲突具有差异化影响[29],高水平建言的团队成员对较多的信息、观点和想法进行建设性争辩,易激发任务冲突[57];而建言差异较大的团队则会引发关系问题,因为建言的成员会因为其他成员缺乏投入和参与而沮丧,较少建言的成员会因为经常建言的成员不断挑战和试图影响团队而感到边缘化[58]。

综上,在现有研究中团队建言主要通过认知加工过程和行为过程影响团队绩效,但对团队过程中情感过程关注较少。团队建言作为一种团队互动,成员间的互动使得个体层面的认知、情感、行为等属性通过相互作用得以放大[30],会对团队产生深远影响,未来可对团队建言产生的情感过程进行揭示。此外,以往研究关注识别团队认知、情感和行为过程对应的变量,注重两两变量间的关系及逻辑的递延,缺乏对于关键团队过程的理解,如通过对团队学习过程的剖析,将团队建言嵌入到团队学习过程中的某一环节。未来应从团队过程视角对团队建言作用结果进行完整揭示。

五、团队建言影响结果的调节机制

现有研究主要从不同建言类型的差异和建言特征视角,探讨了团队工作情境和团队建言特征在团队建言影响团队产出过程中的调节作用与情境条件。

(一)团队工作情境

团队工作情境影响成员的关注焦点,成员面对不同的工作情境对不同类型建言的接纳和投入度也不同[59],现有研究发现团队项目所处的阶段和团队先前的绩效水平是影响团队建言与团队产出之间关系的关键工作情境。

1.创新项目阶段

团队创新过程包括创意产生阶段和创意实施阶段[60],创新过程的不同阶段特征影响不同类型的团队建言与团队创新之间的关系。Liang等(2019)[15]指出想法产生阶段的目标是以一种发散的、灵活的和非批判的方式思考,以便产生真正有创造性的想法,此时团队成员更容易接受团队促进性建言的探索性和发散性,通过讨论、探索和综合成员的经验和见解来做出反应,激发团队创新[61];而当团队处于想法实施阶段时,成员会及时关注他人所提出的可能阻碍项目完成的潜在威胁。这种识别当前实践和项目目标要求之间潜在差异的需求增加了成员对抑制性建言关注的可能性[62],并通过及时反思与问题解决促进团队创新[15]。

2.先前绩效水平

团队先前的绩效水平调节团队成员的关注焦点[63],进而影响不同类型团队建言与团队产出之间的关系。根据调节焦点理论[52],外部情境诱发个体的调节焦点,个体通过努力使自身行为或认知与合适的目标与标准相一致。团队先前的绩效水平是一种重要的信息反馈,当先前团队绩效水平较差时,这种负面的绩效反馈使团队成员知晓其绩效低于组织的平均水平,需要投入更多努力改善当前状况[64]。Li等(2017)研究发现当团队当前的生产力水平和理想状态之间存在差异时,促进性建言所突出的更高生产力的机会促使成员积极响应并采取行动缩小差异;当团队的安全绩效水平不佳时,抑制性建言所包含的潜在威胁促使成员积极采取警惕措施规避损失[7]。

综上,在不同的团队工作情境下,促进性团队建言与抑制性团队建言会产生差异化的作用,推进了团队建言分类研究的情境与边界条件认知。值得注意的是,团队的任务特征对团队成员间互动具有深刻影响[65],也因此成为团队过程研究中广受关注的情境条件,但在目前团队建言的作用研究中很少被关注,未来可探讨团队任务特征对团队建言有效性发挥的影响。

(二)团队建言特征

团队建言特征影响着团队建言有效性的发挥,近来有研究开始关注团队建言的质量和分布状况对团队建言结果的影响。

1.团队建言质量

江静等(2020)指出建言质量是员工在工作中提出的建议内容的优劣程度[66]。李方君等(2019)则从团队层面对建言质量进行界定,提出建言质量是团队成员以恰当方式呈现的对团队有价值且可行的建言。建言能否对所在团队产生积极影响取决于员工表达的信息是否有价值并被团队或组织接受。当团队中的高质量建言较多时,团队成员通过注意、加工或讨论这些建言,更可能做出正确的决策,促进团队绩效的提升。反之,当团队中存在大量低质量建言时,成员在工作任务和处理建言信息中的频繁切换不仅会消耗成员有限的认知资源,还会使成员产生无法解决问题的挫败感,进而对团队绩效产生负面影响[8]。

2.团队建言集中

团队建言集中是指团队成员的建言在多大程度上集中在一个人或少数人身上[67]。建言是团队获取和利用成员专业知识以改进团队流程和结果的关键机制[4],高水平的建言集中意味着在应对团队面临的挑战和机遇时,只有少数成员的知识得以利用。同时,建言集中在少数人身上会降低其他成员的建言动机,阻碍不同观点的出现[68],不利于团队绩效的提升。对集体智力的研究表明,当团队成员的建言机会均等时,成员参与群体事务的热情和建言意愿较高,有利于团队效能的提升[69]。

综上,团队建言特征在团队建言过程中的作用开始得到关注,团队建言频率侧重团队成员的总体建言水平,团队建言集中强调总体建言水平在团队成员间的分布,团队建言质量强调建言信息的价值性,本研究认为这三个方面分别反映了团队建言的水平、广度和深度,在探讨团队建言对团队有效性的影响时,需要同时考虑多个维度共同的作用,能够更为真实和整体地揭示团队建言的作用效果。此外,除了团队工作情境和团队建言特征之外,团队成员内部动机可能影响其对于建言信息的加工,未来可将成员动机因素作为团队建言作用结果的边界条件。

六、结论与展望

(一)研究结论

近年来,团队建言作为建言领域研究的新兴话题备受学者关注,理论不断丰富和发展,本文从团队建言的内涵、测量、影响因素、影响结果及过程等方面对已有研究进行系统梳理与分析,可以得出以下四点结论。第一,学者对团队建言的内涵界定主要有两种,一种强调团队建言的总体水平,另一种强调团队建言是团队成员就某一问题达成集体共识并向上建言。本研究主张将团队建言视为团队建言的总体水平,因为在群体层面形成繁荣的建言生态对于团队和组织持续改进和创新具有重要价值。第二,团队建言的测量主要基于个体层面的建言量表改编,沿用了个体层面的单维度量表和二维度量表,基于涌现理论将个体层面的特征合成或组合为团队特征,或改变参照衡量成员或领导对团队整体建言水平的感知。第三,团队建言的影响因素主要有团队特征、领导风格和团队互动。其中领导风格受到研究的关注最多,并主要通过团队建言氛围对团队建言产生影响。第四,团队建言影响团队绩效、团队创新与决策,现有研究主要通过团队认知加工过程揭示该影响,并探讨了团队工作情境和团队建言特征的调节作用。

(二)管理启示

基于现有研究结论,管理实践可从以下三个方面借鉴。

第一,团队建言对团队绩效、团队创新和团队决策等具有积极效应,因此组织应鼓励团队成员积极建言。组织可以从团队设置、领导风格以及团队互动等方面激发团队建言。如设计合理的团队规模提升成员建言责任感知[34],避免团队规模大造成建言责任分散而导致团队建言水平较低;领导者营造良好的团队建言氛围促进团队建言,在管理过程中展现对建言的积极态度,积极寻求成员反馈,与成员建立良好的关系,增强成员建言安全信念与有效性感知,进而提升团队建言水平。

第二,团队建言水平、内容、广度和深度等多类特征共同影响团队建言的作用发挥,因此不仅要关注建言内容与水平,而且需要关注建言的分布与质量。管理者需要关注团队成员的建言参与度,单个人的建言有益但不如形成群体的建言生态,在群体建言生态中单个团队成员建言的压力小且受到负面影响小,而且群体多元化的建议对于团队和组织的创新更为重要。尤为重要的是,管理者需要关注团队建言的质量,引导团队成员发表高质量的建言,如提供出具有更为明确的、可行的方案和建议,这对于团队绩效和创新等具有更为积极的作用。

第三,团队建言主要通过团队成员的认知加工过程影响团队有效性,并受到团队工作情境的调节,因此组织可以根据团队特定的工作情境针对性地调节团队成员的认知加工过程,促进团队建言对团队产出的积极作用。如在创新项目的想法产生阶段,引导团队成员充分探索和发散,促进团队成员的学习和知识利用,激发团队创新;在想法实施阶段,引导团队成员聚焦实施并识别影响实施的潜在问题,通过团队反思和监控,使创新落地。同时鉴于先前绩效水平对团队成员调节焦点的影响,管理者可以给予员工及时明确的绩效反馈,使团队成员及时感知当前绩效水平与理想状态的差距,激发成员调节焦点,充分表达和吸收团队成员的建言,努力达成理想目标。

(三)研究展望

总体而言,国内外学者对团队建言的研究取得了一定的进展,但由于团队建言的研究尚处于起步阶段,相关研究较为有限,未来建议从以下五个方面拓展和深化团队建言研究。

1.团队建言内涵与结构

目前学者们对团队建言的内涵界定主要分为总体水平和集体共识两类,内涵不同结构和维度也可能存在差异,影响因素和作用结果及过程均可能存在差异。同时,将团队建言界定为团队成员的总体建言水平时,团队建言广度和深度成为重要的结构和维度,对于深入理解团队建言作用机制有重要意义。已有学者开始关注建言的广度和深度,如提出了团队建言集中和团队建言质量的概念,但尚缺乏相应的测量工具,未来可以开发团队建言质量和建言集中的测量量表,通过定量研究揭示团队建言作用过程。

2.团队建言影响因素

现有研究从团队特征、领导风格和团队互动三个方面分析了团队建言的影响因素,未来还可以从以下两个方面推进。一方面,拓展领导风格对团队建言的影响过程。以往研究主要关注团队建言氛围,分析领导风格通过影响团队成员“能不能做”判断,进而影响团队建言行为,实际上,领导风格也可以激发成员内在认知和动机,使成员产生“愿意做”“应该做”的倾向,如领导风格通过增加组织认同影响团队建言,或增加成员建言责任感知激发团队建言。另一方面,探討多种因素的交互作用对团队建言的影响。现有研究多从单个因素探讨团队建言的影响因素,但现实情境中建言行为决策往往受到多方面因素的影响,如现有研究发现团队规模较大时会降低成员建言责任感,如果团队互动水平又比较高时,成员的建言行为决策是否会有差异,值得未来研究进一步探讨。

3.团队建言影响结果

现有研究主要探讨了团队建言对团队绩效、创造力、创新和决策的影响,未来研究还可以从以下三个方面推进。首先,拓展和推进团队建言对团队产出的作用研究。现有研究关于团队建言作用的研究结论不一致,未来需要继续推进,如探讨团队建言对团队绩效、团队创新和团队决策等曲线作用关系。其次,探讨团队建言对主管绩效的影响。现有研究多关注团队建言对团队产出的影响,较少关注对主管绩效的作用及其内在机制,实际上主管作为团队建言的重要对象,其对新想法的评估以及对问题的处理需要耗费大量的认知与情感资源,未来可探究团队建言以及不同类型团队建言对主管绩效的作用。最后,多维度探讨团队建言特征对团队和主管的差异化影响。已有研究主要探讨了团队建言频率和内容对团队产出的作用,开始有研究关注团队建言质量和团队建言分布的作用,但相关研究较少,未来可以同时考虑多种团队建言特征对团队和主管的不同作用效果。

4.团队建言作用机制

现有研究主要从认知加工过程和行为过程探讨了团队建言的作用机制,未来还可以从以下两方面推进。一方面,从团队情感过程探讨团队建言作用机制。如团队建言对团队认同、团队积极情感、团队情感承诺的影响等[51]。团队成员间的互动会产生一定的情感反应,如当团队建言水平较高,个体感知到成员集体为团队目标付出的努力,这种积极向上的团队氛围会增加其对于团队成员身份的认可,激发团队认同。同时,成员建言行为可以充分满足个体发展与提升的需求,从而对成员的正面情感和认知评价产生积极影响[70]。另一方面,从关键团队过程理论探讨团队建言作用机制。如对团队学习理论中共享、存储和检索过程的展开,共享通过存储和检索影响团队学习有效性,共享的深度和广度会影响存储和检索的概率,团队建言可作为成员对自身专长信息的共享过程,共享的深度和广度对应于团队建言质量和团队建言分布,通过对这一过程的阐释能够更为全面了解团队建言作用全貌。

5.团队建言作用条件

现有研究关于团队建言的作用结论不一致,需要探讨团队建言发挥作用的关键情境和边界条件。首先,未来研究可以深入探究团队建言质量、团队建言分布与团队建言频率交互对团队产出的作用。已有研究发现团队建言特征对团队建言有效性具有影响,但团队建言质量和团队建言分布的作用仍未得到充分关注,分析频率、质量和分布的交互作用可能在一定程度上解释团队建言的作用结论为何不同。其次,未来可以从团队任务特征探讨调节机制。团队成员会根据任务特征动态调整与其他成员的互动程度,如团队任务复杂性、互依性促使团队成员频繁互动,影响成员参与建言与实施的责任感,有利于发挥团队建言的积极作用。最后,未来可以从成员内部动机探讨调節机制。研究表明,团队中互动的数量和质量与成员的动机有关[71]。团队亲社会动机的强弱是影响团队行为重要的边界条件[72],基于动机的信息处理理论,团队成员的亲社会动机越强,越有利于团队深度、系统的信息处理[73],从而使成员的建言最大程度作用于团队发展。同时,团队目标导向则会影响成员对不同类型建言信息的加工,高团队学习目标导向使团队将新知识和新技能的获取、掌握以及胜任力发展作为优先目标[74],此时,成员会积极关注促进性建言带来的潜在收益。而高团队绩效目标导向使团队重视组织和他人的评价[75],更关注抑制性建言的负面信息并通过对抑制性建言的处理展示团队能力。

[参考文献]

[1]VAN DYNE L, LEPINE J. Helping and voice extra-role behavior: evidence of construct and predictive validity[J]. Academy of management journal, 1998, 41(1): 108-119.

[2]LI Y, SUN J M. Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: a cross-level examination[J]. Leadership quarterly, 2015, 26(2): 172-189.

[3]LEPINE J A, VAN DYNE L. Predicting voice behavior in work groups[J]. Journal of applied psychology, 1998, 83(6): 853-868.

[4]FRAZIER M L, BOWLER W M. Voice climate, supervisor undermining, and work outcomes: a group-level examination[J]. Journal of management, 2015, 41(3): 841-863.

[5]YE Q Y, WANG D X, GUO W X. Inclusive leadership and team innovation: the role of team voice and performance pressure[J]. European management journal, 2019, 37(4): 468-480.

[6]JIANG J. Mean leader-member exchange and team voice: roles of team task reflexivity and perspective taking[J]. Social behavior and personality: an international journal, 2017, 45(7): 1221-1232.

[7]LI A N, LIAO H, TANGIRALA S, et al. The content of the message matters: the differential effects of promotive and prohibitive team voice on team productivity and safety performance gains[J]. Journal of applied psychology, 2017, 102(8): 1259-1270.

[8]李方君, 王舒曼, 李爱梅, 等. 群体信息加工视角下团队建言有效性及作用机制: 建言数量与质量的影响[J]. 心理科学进展, 2019, 27(6): 965-974.

[9]于静静, 赵曙明. 员工建言行为研究前沿探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2013, 35(5): 23-30.

[10]EREZ A, LEPINE J A, ELMS H.Effects of rotated leadership and peer evaluation on the functioning and effectiveness of self-managed teams: a quasi-experiment[J]. Personnel psychology, 2002, 55(4): 929-948.

[11]WALUMBWA F O, MORRISON E W, CHRISTENSEN A L. Ethical leadership and group in-role performance: the mediating roles of group conscientiousness and group voice[J]. The leadership quarterly, 2012, 23(5): 953-964.

[12]LAM C F, MAYER D M. When do employees speak up for their customers? a model of voice in a customer service context[J]. Personnel psychology, 2014, 67(3): 637-666.

[13]GUZMAN F A, ESPEJO A. Introducing changes at work: how voice behavior relates to management innovation[J]. Journal of organizational behavior, 2019, 40(1): 73-90.

[14]劉生敏, 廖建桥.“禽”中纳谏:多层次真实型领导对员工和团队抑制性建言的影响[J].管理工程学报, 2016, 30(2): 142-151.

[15]LIANG J, SHU R, FARH C I. Differential implications of team member promotive and prohibitive voice on innovation performance in research and development project teams: a dialectic perspective[J]. Journal of organizational behavior, 2019, 40(1): 91-104.

[16]ZHAO D, WU J L, GU J B. Higher-quality leader-member exchange (LMX), higher-level voice? the impact of LMX differentiation and LMX mean on promotive and prohibitive team voice[J]. Current psychology, 2020(8): 1-19.

[17]耿紫珍, 马乾, 丁琳. 从谏或噤声? 家长式领导对团队创造力的影响[J].科研管理, 2021, 42(5): 200-206.

[18]杨美玉, 柯佑宗. 人们为何能勇于建言?建言自我效能与团队建言行为的效果[J].台大管理论丛, 2015, 25(3): 39-66.

[19]陈慧, 梁巧转, 张悦. 团队断裂影响团队建言行为的双元作用机制[J].工业工程与管理, 2018, 23(6): 188-194.

[20]KIM D, VANDENBERGHE C. Ethical leadership and team ethical voice and citizenship behavior in the military: the roles of team moral efficacy and ethical climate[J]. Group & organization management, 2020, 45(4): 514-555.

[21]CHOI J N, THOMAS S Y. Group-level organizational citizenship behavior: effects of demographic faultlines and conflict in small work groups[J]. Journal of organizational behavior, 2010, 31(7): 1032-1054.

[22]LIANG J, FARH C I, FARH J L. Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: a two-wave examination[J]. Academy of management journal, 2012, 55(1): 71-92.

[23]梁建, 刘兆鹏. 团队建言结构: 概念、前因及其对团队创新的影响[J].中国人力资源开发, 2016(5): 6-15.

[24]FREEMAN L C. Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social networks, 1978, 1(3): 215-239.

[25]BURT R S. Structural holes: the social structure of competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

[26]ORGAN D W, PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B. Organizational citizenship behavior:its nature,antecedents,and consequences[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006.

[27]宝贡敏, 钱源源. 多层次视角下的角色外行为与团队创新绩效[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2009, 39(5): 113-121.

[28]CHAN D. Functional relations among constructs in the same content domain at different levels of analysis: a typology of composition models[J]. Journal of applied psychology, 1998, 83(2): 234-246.

[29]KYLE M B, THOMAS A O. Beyond aggregation: how voice disparity relates to team conflict,satisfaction,and performance[J]. Small group research, 2021, 52(3): 288-315.

[30]KOZLOWSKI S W J, KLEIN K J. A multilevel approach to theory and research in organizations: contextual, temporal and emergent processes[J]. Multilevel theory, research, and methods in organizations: foundations, extensions, and new directions, 2000(10): 3-91.

[31]MORRISON E W, WHEELER-SMITH S L, KAMDAR D. Speaking up in groups: a cross-level study of group voice climate and voice[J].Journal of applied psychology, 2011, 96(1): 183-191.

[32]AHSAN A, WANG H W, RUSSELL E J. Empirical analysis of shared leadership promotion and team creativity: an adaptive leadership perspective[J]. Journal of organizational behavior, 2020, 41(5): 405-423.

[33]BOIES K, HOWELL J M. Leader-member exchange in teams: an examination of the interaction between relationship differentiation and mean LMX in explaining team-level outcomes[J]. The leadership quarterly, 2006, 17(3): 246-257.

[34]HACKMAN J R, VIDMAR N. Effects of size and task type on group performance and member reactions[J]. Sociometry, 1970, 33(1): 37-54.

[35]GERARD H B, WILHELMY R A, CONOLLEY E S. Conformity and group size[J]. Journal of personality and social psychology, 1968, 8: 79-82.

[36]赵莉, 罗瑾琏, 钟竞, 等. 双元领导对团队创造力影响机制研究: 基于团队互动的视角[J].科学学与科学技术管理, 2017, 38(12): 148-160.

[37]BROWN M E, TREVIO L K, HARRISON D A. Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational behavior and human decision processes, 2005, 97(2): 17-134.

[38]MAYER D M, KUENZI M, GREENBAUM R, et al.How low does ethical leadership flow? test of a trickle-down model[J]. Organizational behavior and human decision processes, 2009, 108(1): 1-13.

[39]魏昕, 張志学. 组织中为什么缺乏抑制性进言?[J]. 管理世界, 2010(10): 99-109.

[40]GRAEN G B, SCANDURA T A. Toward a psychology of dyadic organizing[J]. Research in organizational behavior, 1987, 9: 175-208.

[41]DETERT J R, BURRIS E R, HARRISON D A, et al. Voice flows to and around leaders: understanding when units are helped or hurt by employee voice[J]. Administrative science quarterly, 2013, 58(4): 624-668.

[42]邓今朝, 黄中梅, 余绍忠. 员工建言行为与团队绩效的关系——成员目标取向的作用[J].软科学, 2015, 29(6): 81-85.

[43]FOLGER R. Distributive and procedural justice: combined impact of voice and improvement on experienced inequity[J]. Journal of personality and social psychology, 1977, 35(2): 108-119.

[44]SHIN S J, ZHOU J. When is educational specialization heterogeneity related to creativity in research and development teams? transformational leadership as a moderator[J]. Journal of applied psychology, 2007, 92(6): 1709-1721.

[45]ASHFORD S J, ROTHBARD N P, PIDERIT S K, et al. Out on a limb: the role of context and impression management in selling gender equity issues[J]. Administrative science quarterly, 1998, 43(1): 23-57.

[46]DE DREU C K W, WEST M A. Minority dissent and team innovation: the importance of participation in decision making[J]. Journal of applied psychology, 2001, 86(6): 1191-1201.

[47]EDMONDSON A C. Psychological safety and learning behavior in work teams[J]. Administrative science quarterly, 1999, 44(2): 350-383.

[48]DETERT J R, BURRIS E R. Leadership behavior and employee voice: is the door really open?[J]. Academy of management journal, 2007, 50(4): 869-884.

[49]NEMETH C J. Dissent,group process,and creativity[J]. Advances in group processes, 1985, 2: 57-75.

[50]丁秀秀.团队建言的负面影响[D]. 苏州: 苏州大学, 2019.

[51]ILGEN D R, HOLLENBECK J R, JOHNSON M, et al. Teams in organizations: from input-process-output models to IMOI models[J]. Annual review of psychology, 2005, 56(1): 517-543.

[52]HIGGINS E T. Promotion and prevention: regulatory focus as a motivational principle[J]. Advances in experimental social psychology, 1998, 30: 1-46.

[53]HARVEY J B. The abilene paradox: the management of agreement[J]. Organizational dynamics, 2014, 3(1): 63-80.

[54]HINSZ V B, TINDALE R S, VOLLRATH D A. The emerging conceptualization of groups as information processors[J]. Psychological bulletin, 1997, 121(1): 43-64.

[55]LU L, LEUNG K, KOCH P T. Managerial knowledge sharing: the interplay of individual, interpersonal, and organizational factors[J]. Management and organization review, 2006, 2(2): 15-41.

[56]鄧今朝, 喻梦琴, 丁栩平. 员工建言行为对团队创造力的作用机制[J]. 科研管理, 2018, 39(12): 171-178.

[57]MORRISON E W, MILLIKEN F J. Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world[J]. Academy of management review, 2000, 25(4): 706-725.

[58]BASHSHUR M R, OC B. When voice matters: a multilevel review of the impact of voice in organizations[J]. Journal of management, 2015, 41(5): 1530-1554.

[59]BLEDOW R, FRESE M, ANDERSON N, et al. A dialectic perspective on innovation: conflicting demands, multiple pathways, and ambidexterity[J]. Industrial and organizational psychology, 2009, 2(3): 305-337.

[60]AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. Academy of management journal, 1996, 39(5): 1154-1184.

[61]FORD C, SULLIVAN D M. A time for everything: how the timing of novel contributions influences project team outcomes[J]. Journal of organizational behavior, 2004, 25(2): 279-292.

[62]CHAMBERLIN M, NEWTON D W, LEPINE J A. A meta-analysis of voice and its promotive and prohibitive forms: identification of key associations, distinctions, and future research directions[J]. Personnel psychology, 2017, 70(1): 11-71.

[63]IDSON L, LIBERMAN N, HIGGINS E. Distinguishing gains from nonlosses and losses from nongains: a regulatory focus perspective on hedonic intensity[J]. Journal of experimental social psychology, 2000, 36(3): 252-274.

[64]张谦, 刘人境, 宋艳双. 团队反思对团队绩效影响机制研究[J].科技进步与对策, 2014, 31(2): 137-142.

[65]DE WIT F R, GREER L L, JEHN K A. The paradox of intra-group conflict: a meta-analysis[J]. Journal of applied psychology, 2012, 97(2): 360-390.

[66]江静, 董雅楠, 李艳, 等.让建言更多含金量: 员工建言质量的前因机制[J].心理科学进展, 2020, 28(7): 1093-1107.

[67]HARRISON D A, KLEIN K J. What’s the difference? diversity constructs as separation,variety,or disparity in organizations[J]. The academy of management review, 2007, 32(4): 1199-1228.

[68]SHERF E N, SINHA R, TANGIRALA S, et al. Centralization of member voice in teams: its effects on expertise utilization and team performance[J]. Journal of applied psychology, 2018, 103(8): 813-827.

[69]ENGEL D, WOOLLEY A W, JING L X, et al. Reading the mind in the eyes or reading between the lines? theory of mind predicts collective intelligence equally well online and face-to-face[J]. PloS one, 2014, 9(12): 115-212.

[70]賈迎亚, 周彦琪, 厉杰, 等. 创业者认知风格、团队成员建言行为与幸福感[J].中国人力资源开发, 2021, 38(8): 99-114.

[71]PACK S, HEMMINGS B, GREENLEES I. An exploratory study of goal commitment within team sports[J]. Journal of sport sciences, 2002, 20: 70-71.

[72]GRANT A M, BERRY J W. The necessity of others is the mother of invention: intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity[J]. Academy of management journal, 2011, 54(1): 73-96.

[73]BECHTOLDT M N, DE DREU C K, NIJSTAD B A, et al. Motivated information processing,social tuning, and group creativity[J]. Journal of personality & social psychology, 2010, 99(4): 622-637.

[74]BUNDERSON J S, SUTCLIFFE K M. Management team learning orientation and business unit performance[J].Journal of applied psychology, 2008, 8(3): 552-560.

[75]赵辉, 张建卫, 任永灿, 等.团队科学创造力的提升需重视团队成就目标导向——被调节的中介效应[J].科技进步与对策, 2021, 38(2): 137-144.

Many a Little Make a Mickle: The Formation and Mechanism of Team Voice

MaGuimei,WuYameng,MaBing

(School of Management, Xi’an Polytechnic University, Xi’an 710048, China)

Abstract: Employee voice behavior has become one of the continuous research hotspots because of its importance to team and organization. The existing researches mainly focus on the individual level. In recent years, scholars have begun to pay attention to the positive effects of team-level voice behavior, and have made great progress in the definition, influencing factor and consequences of team voice. However, theoretical research and empirical research still need to be enriched and improved. Firstly, this paper systematically reviews the connotation and measurement of team voice, and summarizes the influencing factors of team voice from the aspects of team characteristics, leadership style and team interaction. Secondly, it combs the outcome variables of team voice, reveals the mechanism of team voice from the perspective of team process, and analyzes the boundary conditions from the aspects of voice characteristics and work situation. Finally, the future prospects are put forward from five aspects: team voice structure, influencing factors, outcomes, influence mechanisms and boundary conditions.

Key words:team voice; voice characteristics; influencing factors; mechanism

(責任编辑:李 萌)