跨组织即兴、供应链敏捷性和新产品开发绩效

2021-01-01阮国祥

[摘 要]供应链成员企业的跨组织即兴在新产品开发中扮演重要角色。通过260家样本企业的问卷调查,探讨了跨组织即兴、供应链敏捷性和新产品开发绩效之间的关系机制。实证研究结果表明:跨组织即兴、供应链敏捷性对新产品开发绩效有正向影响;供应链敏捷性发挥部分中介作用;环境动态性不仅正向调节跨组织即兴对新产品开发绩效的直接影响,同时还对供应链敏捷性的中介效应发挥正向调节作用。研究提供了即兴行为研究的新视角,并且为提升企业供应链敏捷性和新产品开发绩效提供了指导。

[关键词]跨组织即兴;供应链敏捷性;新产品开发绩效;环境动态性

[中图分类号] F270[文献标识码] A[文章编号]1673-0461(2021)12-0019-06

一、引 言

Weick认为组织即兴可以突破传统管理强调计划制定与实施前后锁定的静态思维,向动态思维转变[1]。即兴能力能够为企业实现快速响应、保持和获取竞争优势提供新的研究视角和理论解释工具,所以逐渐得到学界的关注。特别是当前全球技术、市场环境呈现动态化、复杂化和模糊化的特征,企业需要时刻准备应对环境变化所产生的机会和威胁。因此企业的新产品开发活动很难再“未雨绸缪”般地展开计划和实施行动,管理者在开发“决策”与“行动”间的时间差愈来愈短,常常“走一步、看一步”,经常要依赖于相机而动的组织即兴。组织即兴在时间压力、资源有限、高不确定性的新产品开发环境中扮演着重要角色[2]。

虽然即兴行为在新产品开发过程中不可或缺,但是它对新产品开发绩效并非一定产生积极影响,甚至可能是负面的[3]。学者们认为即兴对组织绩效的作用效果受到情境因素的调节,但在实践中,有学者发现在同样的情境下,组织的即兴行为效果仍然存在差异[4]。现有的即兴研究主要在个体、团队和组织3个层面展开,但现代经济环境下,企业的经营活动呈现基于供应链的跨组织整合特点,新产品开发作为企业重要的经营活动,离不开供应链合作伙伴的紧密参与。供应链环境下,即兴作为新产品开发战略的一种执行方式,它需要跨越单个企业,体现为供应链成员的协同即兴,即跨组织即兴。拓展即兴发生的层次可为探究即兴行为和新产品开发绩效之间的关系提供新的视角。

即兴和组织绩效关系的调节机制研究较多,而中介机制研究较少。探究跨组织即兴对新产品开发绩效影响的中介变量,有利于更好地揭示二者的关系机制。在外部环境变化加剧,企业竞争日趋激烈的背景下,供应链敏捷性越来越为企业所重视,它被视为一种新兴的竞争武器。在新产品开发过程中,经常会遭遇客户需求变动、技术革新、竞争者模仿、供应链中断等一系列突发性问题,这些问题都对供应链敏捷性提出了挑战。供应链敏捷性反映了供应链企业有效协作,整合资源,快速响应外部环境变化的能力[5],内在体现为企业贯穿供应侧和需求侧管理的一系列内化和合规的流程,即企业协调供应链成员处理突发问题的惯例[6]。而组织即兴是组织惯例形成和更新的重要来源[7]。跨组织即兴是供应链成员协同应对突发事件的有效手段,它可能成为供应链敏捷性提升的重要路径。依据权变理论,即兴行为的作用效果受情境因素的调节。环境动态性是学者们普遍认可的影响即兴行为效果的外部情境因素[8]。然而环境动态性在跨组织即兴、供应链敏捷性和新产品开发绩效之间发挥何种调节作用,尚待进一步研究。

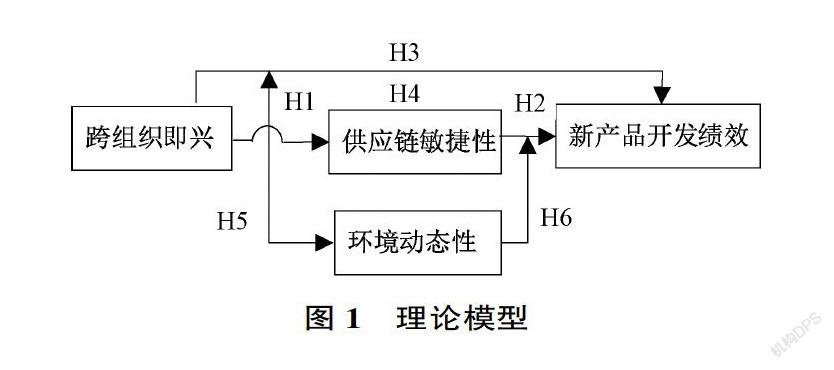

综上,本文通过拓展即兴行为的研究层次,从供应链成员跨组织即兴视角研究即兴行为对新产品开发绩效的影响机制,并引入供应链敏捷性作为中介变量,环境动态性作为调节变量,探索跨组织即兴对新产品开发绩效的具体作用路径和机制,从而为企业在快速多变的外部环境下提升新产品开发绩效提供决策参考。

二、理论基础和研究假设

(一)跨组织即兴和供应链敏捷性

即兴指未经事先约定的、没有经过事先规划的行动。Vera[9]将组织即兴定义为企业为达到客观目标,自发性和创造性地使用新方法的行为。Pavlou[10]认为组织即兴通过自发地重新配置现有资源,创新性地处理紧急的、不可预测的环境状况。借鉴学者们研究成果,本文将跨组织即兴定义为供应链成员协同配合,自发性和创造性地处理运营中突发性事件的行为。

供应链敏捷性是以灵活性和速度/响应性为特征,跨越组织结构、流程、信息系统和组织心智的能力[11],使公司能够应对不断变化的市场环境。根据已有研究,供应链敏捷性的前因变量大致可分为操作性因素和战略性因素。操作性因素包括产品/服务质量改善、制造/采购/物流柔性、流程/信息集成、伙伴关系管理、市场敏感性等;战略性因素包括供应链整合、产品/市场战略、学习/技术/市场导向等[12]。但总体来看,现有研究主要强调企业通过战略规划,按照一定步骤,不断优化操作性因素提高供应链敏捷性。这在某种程度上忽视了供应链敏捷性的动态能力属性。动态能力是企业重新配置和整合资源以适应迅速变动环境的变革导向能力,具体表现为企业通过学习和吸收产生用以提升企业效能,并对一般运作惯例进行扩展和重构的组织过程和惯例[13]。供应链敏捷性可以让企業供应链快速重新配置,特别是在动态和快速变化的环境中它拥有巨大的潜力。Blome[6]认为供应链敏捷性具备动态能力的属性,它可以为企业带来持续竞争优势。作为一种动态能力,供应链敏捷性不能仅通过事先规划的供应链管理实践获得,这些实践侧重于需求端或者供应端能力的局部、静态优化。企业还需有意识通过“随机应变”的供应链管理实践提升敏捷性,这种实践可以对已有的供应链运作惯例进行持续优化更新,使其能够匹配不同的问题情境。

跨组织即兴正是一种“随机应变”的供应链管理实践方式。它的“即时性”特征可以让供应链成员在缺乏共同计划的情况下对突发问题作出迅速反应,“创造性”特征可以让供应链成员通过创新的方式去解决问题。它通过快速整合需求端和供应端能力以及灵活配置供应链资源,即时处理运营中的重大突发性问题。此外即兴是一种特殊类型的组织学习,它通过探索和尝试产生“即兴化知识”[14],即兴化知识具有隐性知识特征。跨组织即兴可以看成是供应链成员为解决经营中突发问题而开展的集体实时性、试误性学习,学习的结果将为供应链运作添加新的惯例,增强供应链对环境的适应性,从而进一步提升供应链敏捷性。根据上述分析,提出如下假设:

H1:跨组织即兴对供应链敏捷性具有正向影响。

(二)供应链敏捷性和新产品开发绩效

在动荡的商业环境中,速度而不是成本领先主要影响客户服务和差异化能力。供应链敏捷性可以加强企业与上下游客户的联系,更好感知技术和客户需求的变化,从而为新产品开发提供方向,响应客户对产品的不稳定和多样性的需求[15]。敏捷供应链可以快速满足客户订单,及时和频繁推出新品,快速实现战略合作伙伴结盟[16]。高敏捷性需要缩短产品开发周期和交货提前期、提高产品定制水平、改善客户服务和交货可靠性[17],这些措施有利于缩短新产品上市时间,提高新产品开发质量和客户满意度。因此供应链敏捷性是一种高价值的运营能力,符合VRIN(Valuable、Rare、Imperfectly Imitable、Non-substituable)资源特征,构成了RBV(Resource-based View)

理论下的战略资源,对于提高业务绩效至关重要。综合上述分析,提出如下假设:

H2: 供应链敏捷性和新产品开发绩效正相关。

(三)供应链敏捷性的中介作用

即兴和新产品开发绩效之间的关系得到了国内外较多学者的关注。Akgün[18]发现即兴可以加快新产品上市的速度,知识应用在团队即兴与新产品成功之间起中介作用。阮国祥[14]发现组织即兴以隐性知识创造为中介影响创新绩效。周健明[19]发现团队即兴对初创企业的新产品开发绩效有显著正向影响。但现有研究多集中于团队和组织层次,跨组织即兴对新产品开发绩效的影响机制尚不明晰。

本文认为跨组织即兴的作用在于通过实现供应链上企业的“即兴协奏”,而不是企业的“独角戏”来促进新产品开发绩效的提升。在新产品开发过程中,技术、制造、市场、政策等诸多层面的突发问题都可影响开发进度和市场成功率。供应链上下游企业通过跨组织即兴实现即时协同,创新性地处理各种预料不到的状况,并在此过程中积累经验,将有价值的即兴经验转化为组织惯例。买忆媛指出即兴如果通过组织学习发展成为组织惯例,将能提升动态环境下的组织绩效[7]。供应链敏捷性是组织在动荡环境中生存发展的重要能力,其实质是体现为组织惯例的动态能力[20]。经即兴转化而成的惯例将不断为供应链敏捷性添加新的元素,使其能持续适应新环境。基于上述分析,提出如下假设:

H3:跨组织即兴对新产品开发绩效有显著正向影响。

H4:供应链敏捷性在跨组织即兴和新产品开发绩效之间发挥中介作用。

(四)环境动态性的调节作用

环境动态性是指行业环境中的波动性或不确定性。高度动荡的环境下,组织必须更快地应对不可预见的变化,决策过程也更为复杂。虽然即兴并不总是带来积极的结果,但是环境动态性越高,组织越需要通过即兴的方式去完成任务,即兴对绩效的影响越显著。当外部环境变化剧烈,企业家缺乏行动指南时,即兴决策将发挥重要作用[21]。Nuez[22]通过对400个新产品开发项目的调查,发现即兴会导致新产品开发成本上升,而环境动态性负向调节二者关系。王军[23]发现环境动态性正向调节组织即兴对竞争优势的影响。马鸿佳[24]发现环境动态性正向调节即兴行为对新创企业绩效的影响。基于上述分析,提出如下假设:

H5: 环境动态性在跨组织即兴和新产品开发绩效之间发挥正向调节作用。

跨组织即兴难免会产生额外成本,保持高供应链敏捷性也会消耗企业的资源,在动态性较低的环境下实施跨组织即兴和保持高供应链敏捷性可能得不偿失。供应链敏捷性有利于企业应对新产品开发中的常规性突发问题,如提前期调整、设备故障、供货商延误等;同时也能应对非常规性突发问题,如技术路线更改、零部件中断、市场需求重大变化等。对于常规性突发问题,跨组织即兴和高敏捷性的意义并不显著。企业可以按照流程或者惯例去处理。但是对于非常规性突发问题,没有既定流程和惯例可循,企业经常利用即兴方式处理,并依靠高敏捷性推进新产品开发。Tseng[25]指出,在高不确定和动态的环境下,企业通过即兴行为修改惯例和重新分配资源,以应对任务变化,追求绩效的改善。在高度动荡的环境下,企业遇到非常规性突发问题的频率将明显提高[26],因此企业会更多实施跨组织即兴行为,并不断提升供应链敏捷性。因此本文提出以下假设:

H6:环境动态性正向调节供应链敏捷性在跨组织即兴和新产品开发绩效之间的中介作用。环境动态性越强,供应链敏捷性对跨组织即兴和新产品开发绩效的中介作用越明显。

综上所述,本文提出如图1所示理论模型。

三、研究设计

(一)数据收集

本研究采用问卷调查的方式收集数据,在问卷发放之前,作者邀请到3位企业高管,此外还邀请了两位从事该領域研究的同行专家,通过当面访谈和通讯交流的方式,征询他们对本研究问卷所设题项的理解程度,对题项内容和表达措辞进行了讨论交流。在他们意见基础上,对部分问卷题项进行了修改。预调研阶段,研究者选取了30家企业发放问卷,对问卷的信度和效度进行了验证,确定了最终问卷。正式调研是通过作者的社会关系,进行问卷发放。样本调查对象主要分布于山东、浙江、北京、江苏、广东等地的企业。共计回收问卷314份,筛除填写不认真的问卷,最终整理获得有效问卷260份。这些企业之中,从成立时间上看,15年以上的占比最大,占28.5%;从企业规模上看,员工人数少于100人的占比最大,占27.4%;从企业类型上看,民营企业占比最大,占42.8%。

(二)研究变量及其测量

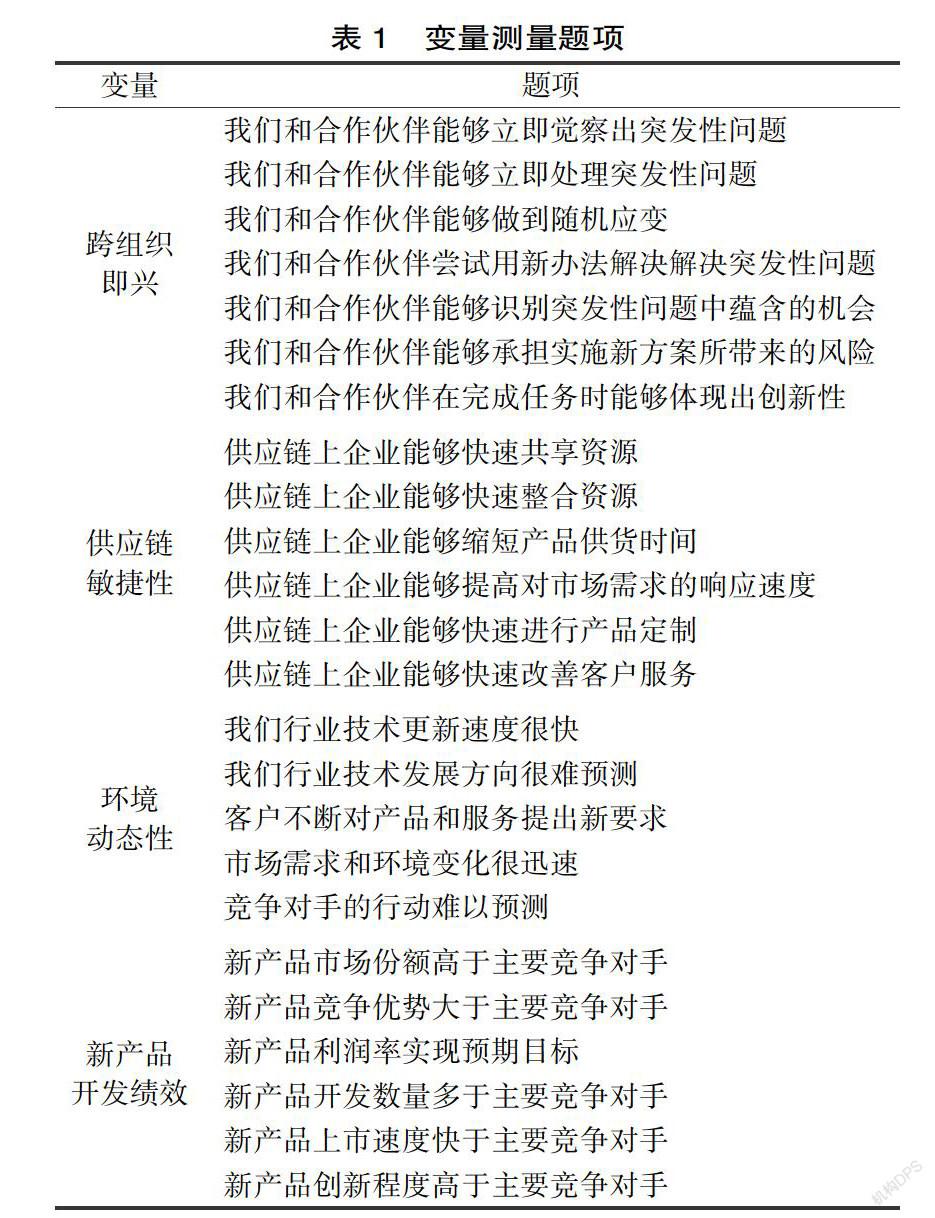

本研究设计跨组织即兴、供应链敏捷性、环境动态性和新产品开发绩效4个变量的测度。为确保变量测度的效度和信度,本研究尽量选用国内外相关研究已经使用过的比较成熟的量表,同时根据本文研究内容情境适当修订。

跨组织即兴的测量参考Vera[9]对组织即兴的研究,从自发性和创造性两个维度,根据本研究内容适当改写,通过7个题项测量。供应链敏捷性参考Swafford[27]、Cao[28]的量表,设定了6个题项。环境动态性参考Jansen[29]开发的量表,通过5个题项度量。新产品开发绩效参考吴伟伟[30],Mauerhoefer[31]的成果,通过6个题项测量。各变量测量题项具体如表1所示。此外,参考相关研究,选取企业成立年限、企业规模、企业类型作为控制变量。

四、实证分析

(一)信度和效度检验

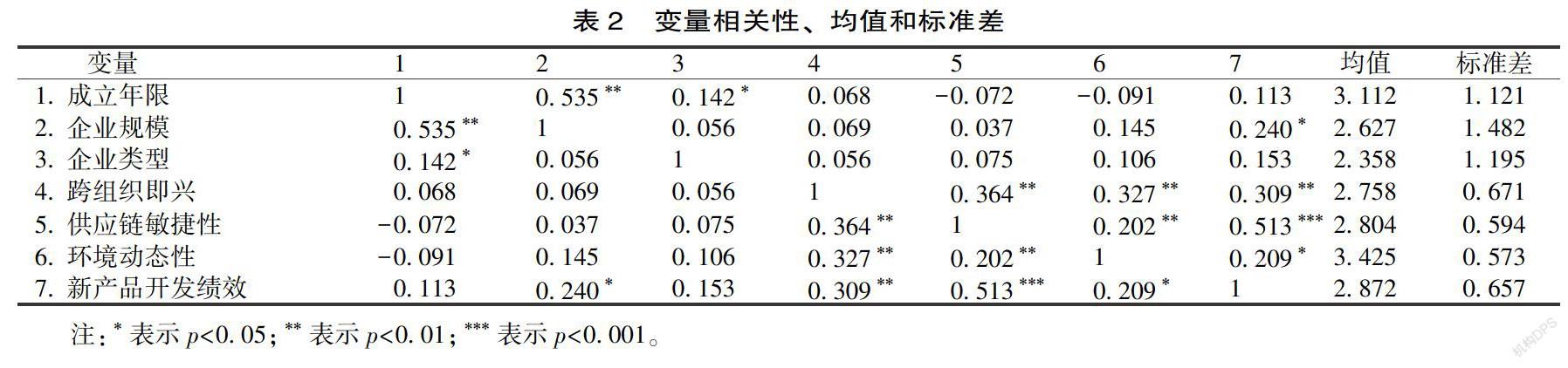

本研究设计的问卷是在国内外成熟量表基础上进行适当修改,这在很大程度上保证了问卷题项的合理性。通过SPSS 23.0对数据进行信度和效度检验,各变量量表的 Cronbach’s ɑ 系数和KMO值均大于0.7,Bartlett 球形检验概率P值小于0.01,因子载荷也均在0.5以上,说明问卷具有较好的信效度。为了避免共同方法偏差,使用 Harman 单因子检验的方法进行验证,统计检验显示因子的最大方差贡献率小于40%,因此不存在明显的共同方法偏差。此外,变量之间相关性、均值和标准差如表2所示。

(二)层次回归分析

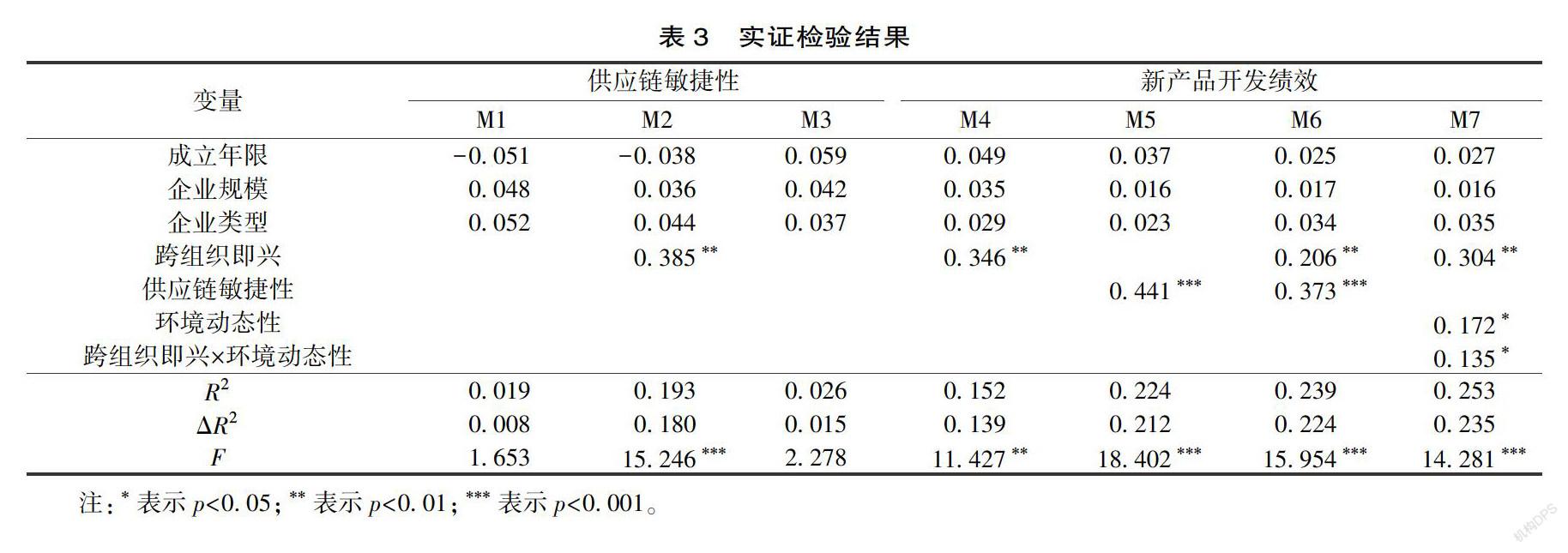

应用SPSS 23.0软件和多元回归分析方法对提出的理论假设进行验证,回归分析数据结果如表3所示。

M1和M3分析了控制变量对供应链敏捷性和新产品开发绩效的影响。M2、M4分别将跨组织即兴对供应链敏捷性和新产品开发绩效进行回归,由数据可知,均显著正相关(β=0.385,p<0.01;β=0.346,p<0.01),假设H1、H3成立。M5考察供应链敏捷性对新产品开发绩效的影响,二者显著正相关(β=0.441,p<0.001),假设H2成立。M6考察了供应链敏捷性的中介效应,加入供应链敏捷性作为中介变量之后,跨组织即兴对新产品开发绩效的影响系数变小,但依然显著(β=0.206,p<0.01),供应链敏捷性存在部分中介效应(β=0.373,p<0.001),假设H4成立。再将相关变量中心化处理之后,M7检验环境动态性对跨组织即兴和新产品开发绩效主效应关系的调节作用。通过表3数据可知,主效应调节作用显著(β=0.135,p<0.05),假设H5通过验证。

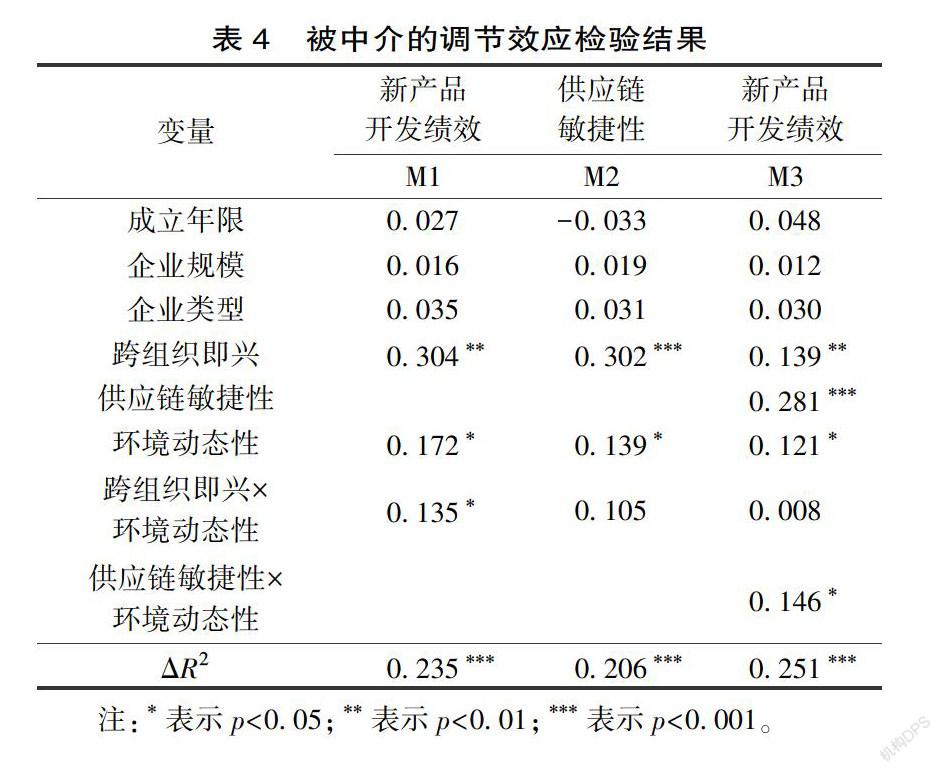

(三)被中介的调节效应检验

为进一步检验被中介的调节效应,根据Muller[32]的建议,首先检验调节变量(环境动态性)对主效应(跨组织即兴→新产品开发绩效)的调节作用,然后检验环境动态性对自变量与中介变量(跨组织即兴→供应链敏捷性)的调节作用,最后检验它对中介变量与因变量(供应链敏捷性→新产品开发绩效)的调节作用,相关结果见表4。

从表4可以看出,M1中,跨组织即兴与环境动态性的交互系数显著(β=0.135,p<0.05),说明环境动态性在主效应中发挥调节作用。M2中,将供应链敏捷性设置为因变量,回归结果显示, 跨组织即兴与环境动态性的交互项并不显著(β=0.105,p>0.05),说明环境动态性在跨组织即兴与供应链敏捷性关系中没有发挥调节作用。M3结果表明,供应链敏捷性与环境动态性的交互项和新产品开发绩效显著相关(β=0.146,p<0.05),而跨组织即兴与环境动态性的交互项与新产品开发绩效关系不再显著(β=0.008,p>0.05),说明环境动态性与跨组织即兴和供应链敏捷性的交互项同时进入模型时,环境动态性与供应链敏捷性的交互作用更显著。由此说明环境动态性正向调节供应链敏捷性在跨组织即兴和新产品开发绩效之间的中介作用,假设H6成立。

五、结论和讨论

(一)研究结论

针对即兴行为和新产品开发绩效关系机制研究的不足,本文将即兴行为拓展到跨组织层次,从供应链上企业协同即兴的视角探讨跨组织即兴对新产品开发绩效的影响,通过实证研究,得出以下结论:

1.跨组织即兴对企业新产品开发绩效有显著正向影响

供应链合作创新已经成为企业新产品开发的主要模式,供应商和客户的参与对新产品市场成功意义重大。单个企业的即兴行为不足以有效地处理新产品开发过程出现的各类突发问题。供应链企业通过跨组织即兴实现有效协同,实时分享信息和创意、整合资源,创新性地处理新产品开发中各类突发问题。相比于单个企业的即兴行为,显然跨组织即兴更有利于新产品开发绩效的提升。

2.跨组织即兴对新产品开发绩效的影响以供应链敏捷性为中介

跨组织即兴是一种重要且特殊的供应链管理实践,它能促进动态环境下供应链合作惯例的更新,提升突发状况下企业协调供应链资源的动态能力。本文研究证明跨组织即兴有利于提升供应链敏捷性,而敏捷性的提升对促进新产品开发绩效有显著积极影响,供应链敏捷性在跨组织即兴和新产品开发绩效之间发挥部分中介作用。

3.环境动态性在跨组织即兴对新产品开发绩效的直接和间接影响中均发挥显著调节作用

环境动态程度越高,跨组织即兴对新产品绩效的正向作用越显著。并且,供应链敏捷性对跨组织即兴的中介作用也受到环境动态性的调节,环境动态性越高,供应链敏捷性在跨组织即兴和新产品开发绩效之间的中介作用越强。

(二)研究启示

本研究为高度动态环境下的新产品开发管理实践提供了一些启示:①跨组织即兴是新产品开发绩效的重要推动因素。企业利用即兴方式去处理新产品开发过程中各种意料之外的问题时,需要重视与供应商、客户等供应链合作伙伴的跨组织实时协同,才能取得更好的效果。②跨组织即兴是促进供应链敏捷性提升的重要因素。企业往往从静态资源的角度去看待敏捷性,注重软硬件系统的优化,如敏捷制造系统、信息管理系统等。然而却忽视了供应链敏捷性是一种动态能力,需要通过供应链管理实践不断提升和优化。尤其是在高度动荡的环境下,供应链企业的协同即兴可以为供应链敏捷性添加更多有效地处理突发问题的组织惯例,使敏捷性与环境的适配性不断增强。③环境动态程度越高,通过跨组织即兴方式去提升新产品开发绩效的效果越好。对企业新产品开发而言,跨组织即兴并不是有百利而无一害的良药,它会产生额外的成本。在高动态环境下,即兴行为的收益会超过它产生的成本,带来正效用。因此在重视即兴管理的同時,企业也不可忽视计划管理,二者相辅相成,更有利于绩效的提升。

(三)研究不足和展望

论文的研究局限和未来研究方向主要在于:①文中跨组织即兴构念的测量是在已有的即兴量表上,根据研究主题改编而成。但跨组织即兴可能具有一般意义的组织即兴没有的特殊属性,后续需要通过更深入的研究,例如扎根分析,对跨组织即兴的特征属性进行深入的探索。②论文使用横截面数据进行研究,分析的是企业及供应链在某一时期相关变量之间的作用关系。后续可以考虑采用追踪案例研究,利用纵向数据,对某个企业及其所在供应链进行跟踪研究,探究跨组织即兴是如何影响供应链敏捷性提高,并进而驱动新产品开发绩效发生变化。

[参考文献]

[1]WEICK K E. Introductory essay—improvisation as a mindset for organizational analysis[J]. Organization science, 1998, 9(5): 543-555.

[2]VERA D, NEMANICH L, VLEZ-CASTRILLN S, et al. Knowledge-based and contextual factors associated with R&D teams’ improvisation capability[J]. Journal of management, 2016, 42(7): 1874-1903.

[3]LIU Y, LV D, YING Y, et al. Improvisation for innovation: the contingent role of resource and structural factors in explaining innovation capability[J]. Technovation, 2018, 74(1): 32-41.

[4]熊立, 杨勇, 贾建锋. “能做”和“想做”:基于内驱力的双元创业即兴对双创绩效影响研究[J]. 管理世界, 2019, 35(12): 137-151.

[5]BRAUNSCHEIDEL M J, SURESH N C. The organizational antecedents of a firm’s supply chain agility for risk mitigation and response[J]. Journal of operations management, 2009, 27(2): 119-140.

[6]BLOME C, SCHOENHERR T, REXHAUSEN D. Antecedents and enablers of supply chain agility and its effect on performance: a dynamic capabilities perspective[J]. International journal of production research, 2013, 51(4): 1295-1318.

[7]買忆媛, 叶竹馨, 陈淑华. 从“兵来将挡,水来土掩”到组织惯例形成——转型经济中新企业的即兴战略研究[J]. 管理世界, 2015, 31(8): 147-165.

[8]马鸿佳, 吴娟, 郭海, 等. 创业领域即兴行为研究:前因、结果及边界条件[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 211-229.

[9]VERA D, CROSSAN M. Improvisation and innovative performance in teams[J]. Organization science, 2005, 16(3): 203-224.

[10]PAVLOU P A, EL SAWY O A. The “third hand”: IT-enabled competitive advantage in turbulence through improvisational capabilities[J]. Information systems research, 2010, 21(3): 443-471.

[11]SHAW N E, BURGESS T F, DE MATTOS C, et al. Supply chain agility: the influence of industry culture on asset capabilities within capital intensive industries[J]. International journal of production research, 2005, 43(16): 3497-3516.

[12]DU YUYING, XIA H, KA V. Systematic literature review on the supply chain agility for manufacturer and consumer[J]. International journal of consumer studies, 2021, 45(4): 581-616.

[13]ZOLLO M, WINTER S G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J]. Organization science, 2002, 13(3): 339-351.

[14]阮国祥, 毛荐其, 陈章良. 技术型新创企业的组织即兴与创新绩效——隐性知识的中介效应[J]. 技术经济, 2014, 33(9): 5-9.

[15]AGARWAL A, SHANKAR R, TIWARI M K. Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: an ANP-based approach[J]. European journal of operational research, 2006, 173(1): 211-225.

[16]GLIGOR D M, HOLCOMB M C. Understanding the role of logistics capabilities in achieving supply chain agility: a systematic literature review[J]. Supply chain management: an international journal, 2012, 17(4): 438-453.

[17]ZHU M, GAO H. The antecedents of supply chain agility and their effect on business performance: an organizational strategy perspective[J]. Operations management research, 2021, 14(1): 166-176.

[18]AKGN A, BYRNE J, LYNN G, et al. New product development in turbulent environments: impact of improvisation and unlearning on new product performance[J]. Journal of engineering and technology management, 2007, 24(3): 203-230.

[19]周健明, 張新圣, 周永务. 资源拼凑、团队即兴与初创企业新产品开发绩效[J]. 科研管理, 2019, 40(1): 52-60.

[20]AGARWAL A, SHANKAR R, TIWARI M K. Modeling agility of supply chain[J]. Industrial marketing management, 2007, 36(4): 443-457.

[21]HMIELESKI K M, CORBETT A C, BARON R A. Entrepreneurs’ improvisational behavior and firm performance: a study of dispositional and environmental moderators[J]. Strategic entrepreneurship journal, 2013, 7(2): 138-150.

[22]NUEZ E, LYNN G. The impact of adding improvisation to sequential NPD processes on cost: the moderating effects of turbulence[J]. Academy of marketing studies journal, 2012, 16(1): 34-51.

[23]王军, 江若尘, 曹光明. 组织即兴对竞争优势的影响: 环境不确定性和组织柔性的调节作用[J]. 经济与管理研究, 2017, 38(3): 92-100.

[24]马鸿佳, 吴娟. 新创企业即兴行为和惯例对绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2020, 17(9): 1355-1363.

[25]TSENG H, LEE Y, CHU P. Improvisational capabilities in e-commerce adoption: a multiyear comparison[J]. Journal of global information technology management, 2015, 18(1): 48-66.

[26]TURULJA L, BAJGORIC N. Innovation, firms’ performance and environmental turbulence: is there a moderator or mediator?[J]. European journal of innovation management, 2019, 22(1): 213-232.

[27]SWAFFORD P M, GHOSH S, MURTHY N. Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility[J]. International journal of production economics, 2008, 116(2): 288-297.

[28]CAO Q, DOWLATSHAHI S. The impact of alignment between virtual enterprise and information technology on business performance in an agile manufacturing environment[J]. Journal of operations management, 2005, 23(5): 531-550.

[29]JANSEN J J, VAN DEN BOSCH F A, VOLBERDA H W. Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. Management science, 2006, 52(11): 1661-1674.

[30]吳伟伟, 于渤, 邓强, 等. 技术管理能力对新产品开发绩效的影响路径识别——基于动态能力视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(5): 106-115.

[31]MAUERHOEFER T, STRESE S, BRETTEL M. The impact of information technology on new product development performance[J]. Journal of product innovation management, 2017, 34(6): 719-738.

[32]MULLER D, JUDD C M, YZERBYT V Y. When moderation is mediated and mediation is moderated[J]. Journal of personality and social psychology, 2005, 89(6): 852-863.

Inter-organizational Improvisation, Supply Chain Agility

and New Product Development Performance

——The Moderating Effect of Environmental Dynamics

RuanGuoxiang

(School of Management, Shandong Technology and Business University, Yantai 264005, China)

Abstract: The inter-organizational improvisation of supply chain members plays an important role on NPD (new products development). Through questionnaire surveys of 260 sample companies, the relationships among inter-organizational improvisation, supply chain agility and NPD performance are explored. The empirical research results show that: inter-organizational improvisation and supply chain agility have positive impacts on NPD performance; supply chain agility plays a mediating role to some extent; environmental dynamics not only positively moderates the direct impact of inter-organizational improvisation on NPD performance, it also plays a positive role in regulating the mediating effect of supply chain agility. The research provides not only a new perspective for the study of improvisation, but also guidance for improving the enterprises’ supply chain agility and NPD performance.

Key words:inter-organizational improvisation; supply chain agility; new product development performance; environmental dynamics

(责任编辑:李 萌)