“双循环”新发展格局的马克思主义政治经济学分析

2021-01-01郑尚植常晶

郑尚植 常晶

[摘 要]“双循环”新发展格局的提出不仅要实现“国内大循环”,也要实现国内国际市场联动。为把握社会主义本质的情况下深刻理解“双循环”新发展格局的理论、历史与实践逻辑,文章基于马克思主义政治经济学视角,试图回答“中心-外围”体系下不平等的共同体转向平等的共同体的必然性,解释构建“双循环”在人类命运共同体形成中的作用和理论逻辑;并梳理出建国以来国内市场如何培育、国际秩序如何发展的历史脉络;同时分析新发展阶段背景下如何构建国内国际经济循环的实现路径,深化社会主义经济改革与世界格局的合理演变。完善与演进“双循环”的理论基础,论证国内循环与去依附的关系,并证明去依附如何成为中国经济从站起来、富起来到强起来的逻辑主线是文章研究的核心问题。

[关键词]“双循环”新发展格局;去依附;“中心-外围”;人类命运共同体

[中图分类号]F124[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2021)12-0001-11

一、导 言

“双循环”新发展格局的形成是根据国内外经济形势变化,提出的具有重要战略意义的经济发展格局。一方面,新发展格局是基于对世界百年变局的冷静判断,随着新兴国家与发展中国家的崛起,南北国家的经济差距正发生逆转,欧美等发达国家出于单边主义、霸权主义的焦虑,在新冠肺炎疫情暴发的严峻时刻与逆全球化趋势下,加剧了对我国重要产业链与供应链的打压,我国对外贸易环境正面临前所未有的风险冲击。另一方面,新发展格局是基于国内两个百年目标历史交汇期的理性总结,由于国内经济在向高质量方向迈进,结构性、周期性等原因导致经济发展存在诸多矛盾,如何在转向第二个百年目标进程中,实现国内经济质量提升是当前经济发展的重要课题。因此,基于这些判断,我国培育国内市场的新发展格局具有重要的时代价值与现实意义。

对于任何一个国家来说,都要进行周而复始的经济循环过程,国家经济循环由国内经济循环与国际经济循环组成,对于国家经济循环的理论基础,中西方学者形成了不同的观点。西方经济学家研究经济循环问题最早要追溯到自由贸易理论,如亚当·斯密(1776)[1]、李嘉图(1817)[2]、赫克歇尔和俄林(1933)[3]等学者形成了绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋学说等,他们的核心观点是每个国家都可以通过自由贸易获得利益。也有部分西方学者如李斯特(1841)[4]、马克思(1848)[5]、劳尔·普雷维什(1949)[6]、萨米尔·阿明(1973)[7]、伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦(1979)[8]等人,从贸易保护角度出发对国内国际循环做出不同解释,他们的核心观点包括:通过保护关税,促进国内生产力增长,进一步实现财富的增加;世界市场的形成是资本主义国家为了转嫁现存矛盾与风险、榨取其它国家市场剩余价值的手段;每个国家之间通过自由贸易与国际分工会导致不平等的经济关系,发达国家与发展中国家间的国际贸易问题逐渐演变成中心与外围国家间的不平等冲突。中国学者在分析国内国际大循环问题时也有不同见解,贾根良(2020)[9]以李斯特重商主义为理论基础,分析了世界发达国家经济发展史、中国经济发展模式,认为国际贸易存在不平等性,因此要从根本上改變出口导向型经济发展模式,通过保护国内市场实现经济的良性循环。鲁保林(2021)[10]、程恩富(2021)[11]、郭冠清(2021)[12]等学者从马克思主义生产关系的四个环节视角分析了国内国际双循环新发展格局的内在逻辑。盛斌(2020)[13]、李跟强(2016)[14]等学者通过构建实证模型对国内价值链与全球价值链进行测度与分析,并肯定了全球价值链与国内价值链对国家经济增长的作用。

综上所述,国外学者的相关理论虽然对解释经济循环有很大帮助,但不能完全套用于不同时期不同国家的经济发展,国内学者对“双循环”理论基础的研究有待深化,尤其对于社会主义本质问题即理解“双循环”与人类命运共同体之间的内在逻辑认识不充分。存在的具体问题主要表现为以下几点:首先,在理解世界经济秩序的转变与“双循环”的内在联系方面,如何将中国角色融入世界格局,并形成具有中国特色社会主义本质的“双循环”新发展格局的相关文献几乎没有,理论、实践与时代背景没有完全合理契合。其次,关于“双循环”新发展格局的历史逻辑文献较少,并且大多数文章都是从改革开放之后描述“双循环”历史,改革开放之前的计划经济体制与构建“双循环”新发展格局的相关文献缺少,如何将这部分历史关系融入整个脉络,并找到一条逻辑主线理解新中国成立以来整个经济发展战略的文献有待完善。最后,在世界与中国面临百年未有之大变局的背景下,解决“双循环”的实现路径问题也缺少相关文献的解读,究其原因,是没有深刻理解世界格局变化背景下中国特色社会主义对外开放的本质要求和自身规律,也没有基于马克思主义政治经济学视角对中国特色社会主义的实践发展进行理论阐释。因此,本文试图对“双循环”新发展格局与人类命运共同体的理论逻辑进行反思与重构,旨在解释“双循环”的历史形成的演变过程,并且展望未来新发展阶段构建新发展格局的实现路径,这是本文研究的主要出发点和拟解决的核心问题。

二、理解“双循环”新发展格局的基本出发点

在2018年中央外事工作会议上,习近平总书记指出“我国处于近代以来最好的发展时期,世界处于百年未有之大变局,两者同步交织、相互激荡”,发达国家与发展中国家在世界市场上的参与性与主导性正发生深刻变化,目前,中国提出的“双循环”新发展格局对于理解国内社会主义经济发展及未来世界格局的演变具有重要的影响与现实意义。因此,为正确理解新发展格局的基本出发点,可以将三个典型事实作为解释当前现实的参照系。

第一,依据世界经济格局转型与中国角色定位作为参照系。目前,世界经济格局正发生巨大变化,[15]南方国家和北方国家的经济实力将出现大逆转。①国际经济体量与地位由“南北平衡”,逐渐变为“南超越北”的局面。众多南方国家尤其是新兴国家正成为世界经济引擎的重要力量。如图1所示,从2000年到2015年,南方国家GDP占世界比重由40.0%提升至54.7%,②北方国家则下降到45.3%,平均每年下降1个百分点。[16]中心国家与外围国家已经演变为由发达国家、新兴国家、发展中国家与落后国家的“中心-准中心-半外围-外围”模式,[17]“后发”国家正逐渐摆脱对资本主义发达国家的依附与控制,全球利益分割正逐渐改变。

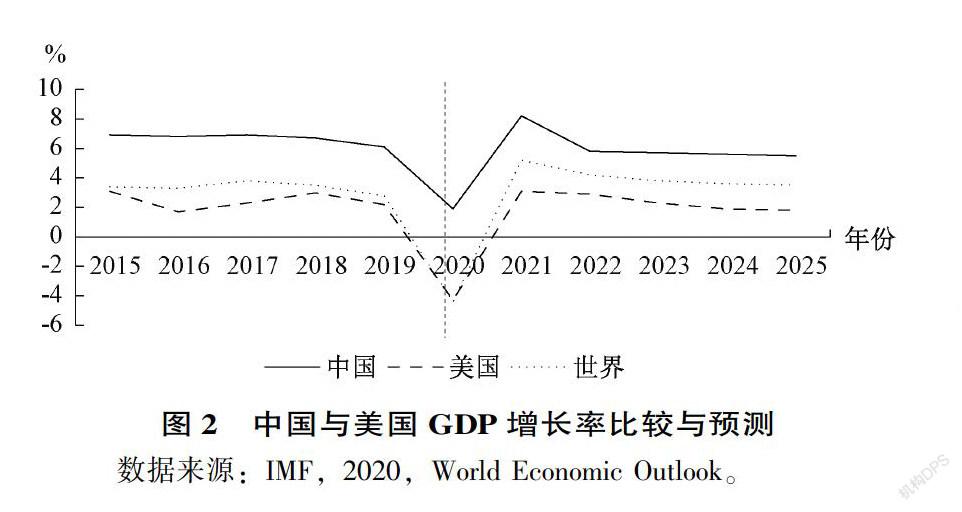

另外,中国的变化也在影响着世界。近代以来中国处于世界经济体系的外围,新中国成立后,在国际环境受到西方列强的封锁下,中国只能通过大力发展重工业与计划经济体制摆脱经济落后的标签。改革开放之后,中国逐步融入国际循环,从2000年GDP总量占世界比重的7.4%增加到2015年的17.1%,中国逐渐步入“准中心”地位,成为影响南方国家与世界经济发展最重要的因素,而北方国家的经济体比重逐渐衰落,以美国为例,2015年GDP所占比重下降至15.7%。[16]IMF预测2020—2025年中国GDP增长率能超过5%,如图2所示。目前,中国提出构建“双循环”新发展格局战略,不仅仅是为了避免由于西方发达国家对中国经济的打压,更重要的是我国已经意识到依附中心国家的发展不能实现真正的独立,因此,只有通过科技创新摆脱“卡脖子”问题和依附型发展,培育扩大国内市场和消费需求,才能在国际市场上掌握更多的主动权。

第二,基于历史角度的大国经济内外循环的关系研究作为参照系。从英国、美国、德国与日

本等发达国家崛起的历史看,这些国家在经济欠发达时期均通过保护国内市场、占领国际市场,实现成为发达国家的目标。英国从1721年开始在工农业方面全面实施高关税保护,最突出的表现是在棉纺织业的发展过程中,限制销售竞争国家印度的棉布,并大量获取世界其他国家的原材料;美国与德国也采用同样的办法,通过高关税保护国内独立工业,开展与不发达国家的自由贸易,进而迅速成为第二次工业革命的领导国;日本在崛起过程中虽然无法自主控制关税,但却通过掠夺殖民地的国家财富实现资本迅速积累,为本国工业经济发展奠定基础。[9]相比于英、美等国家的崛起,在航海时代通过殖民活动获得大量财富的西班牙、葡萄牙等国逐渐衰落,究其原因是他们并不像英国那样用本国工业品向东印度群岛和西印度群岛换取物资,而只是用他们从殖民地榨取的金银向外国购买工业品。在自由贸易政策下助长了英国等相关国家的工业、商业和海上贸易,西班牙和葡萄牙的工业彻底地崩溃了[6]。

发达国家崛起的历史给我们的启示是:一方面,发达国家并不是通过自由贸易制度,而是通过幼稚产业保护、出口补贴等政策实现在世界的中心地位,新自由主义的政策改革不仅未实现国家经济的长期增长,反而加剧了中心国家与外围国家的差距,发达国家正在“踢开梯子”,阻止发展中国家采用他们真正用过的政策和制度[18]。另一方面,衡量国家经济政策的“好坏”取决于它们促进经济发展的程度大小,很多适合本国的制度与政策都是通过痛苦的经验教训和政治斗争发展起来的。不同国家面临着不同的国内、国际环境,发展中国家要摆脱对发达国家的依附,摆脱经济落后的命运,就应该充分认识所处发展阶段及其经济、政治、文化背景,根据不同发展阶段采用适合本国国情的政策工具,并探索有利于国内经济发展的特殊道路。目前,中国提出的“双循环”新发展格局符合社会主义的本质要求,也适合社会主义新发展阶段的需要。

第三,基于社会主义与资本主义参与全球化的不同性质建立参照系。这次世界大变局是以中国为主的发展中国家进行的和平崛起,与一战后期资本主义引领的大变局有根本区别。近代以来从欧洲殖民扩张、美苏争霸到冷战后美国的单极霸权过程,整个世界经济秩序都掌握在资本主义发达国家手中。在资本主义全球化时代,对资本无止境的追逐是全球化扩张的核心目的,中心国家对外围国家的掠夺,本质上也是资本权利的膨胀。发达国家推荐的政策制度通常符合资本家的利益,外围国家最后将被排斥并且承担不利的后果。

从21世纪新兴国家的崛起,尤其是构建“双循环”新发展格局以来,经济秩序的主导者逐渐转变为社会主义国家,中国的发展与对外贸易不像中心资本主义发达国家一样,通过获取外围国家的生产资料和原材料实现工业累积,相反是将多种资源、产品与资本相互输出与输入,实现本国市场与贸易国之间的互惠,同时解决自身的资源短缺、产能过剩等问题。[19]中国作为正崛起的社会主义国家,最终的目的不是实现资本权利的扩张,而是要通过培育国内循环,保护国内市场与工业经济健康发展,逐渐改变对中心国家的依附,实现经济独立自主与国际平等合作的新格局。

在实现第一个百年目标与世界大变局的双节点上,未来五年是中国进入并维持中心国家地位的关键期,也是中美关系激烈博弈与国内经济改革与转型的交汇期,同时也是中国为世界各族人民不断做贡献的时期。因此,构建“双循环”新发展格局是我国对经济发展趋势的科学认知,也是面对重要历史节点的把握,更是对新时代世界变局的客观理解。

三、正确解读“双循环”新发展格局的理论基础

(一)马克思主义对“中心-外围”理论形成与构建“双循环”的影响

每一种理论的形成都有一定的理论背景,“中心-外围”理论的形成离不开马克思主义政治经济学,尤其是马克思的世界市场理论与列宁的帝国主义理论对形成“中心-外围”理论产生了重要影响。

1.马克思主义政治经济学视角下的“中心-外围”理论

(1)世界市场理论。马克思计划对资本主义经济制度的考察分为“六册计划”来书写,将世界市场作为单独一册分析,但是“六册计划”并没有完成,所以,世界经济理论贯穿在马克思的经典著作中。世界市场演变与发展的基础可以从以下几个方面分析。首先,马克思在研究需求时突破原有政治经济学界限,认为需求不仅是个人角度,而且具有世界历史性,需求的存在使各个国家产生贸易交换,需求的繁荣导致市场与城市的兴起,③世界市场也依靠这些城市而壮大。[20]其次,工业革命的出现促进生产力的发展,资本主义通过竞争进行世界市场的扩张,工业革命“首次开创了世界历史”。[21]再次,大工业的建立带动了交通运输业的发展,恩格斯指出:“由于交通工具的驚人发展——远洋轮船、铁路、电报、苏伊士运河——第一次真正的形成了世界市场。”[22]最后,当生产力的空前发展导致与生产关系发生矛盾时,资本主义所有制受到威胁,处于发展迅速的资本主义国家便想向发展中国家转嫁风险,也就是通过“夺取新的市场,更加彻底的榨取旧市场”,缓和资本主义现存的矛盾。

马克思的世界市场理论对“中心-外围”理论的发展影响是巨大的。第一,“中心-外围”理论突破民族与地域的局限,将不同性质和不同发展阶段的国家纳入整个体系进行研究,其研究对象和内容与马克思世界经济体系的范畴如出一辙。“中心-外围”理论继承了全面和系统的视角研究世界问题的分析方式,孤立、单一的以西方发达国家为研究对象不能阐释世界经济体系的完整性。第二,“中心-外围”理论认为英美等西方发达国家开辟了世界市场并且加速世界贸易与工业文明,同时经济落后的外围国家在世界经济体系中处在被动与依附的地位,因此,中心国家与外围国家间的制约关系是世界经济理论的延续。第三,“中心-外围”理论对资本的扩张进行了批判,认为外围国家的经济崛起需要实现独立自主的发展道路,这受到马克思主义世界观的深刻影响。

(2)列宁帝国主义论。列宁通过大量的事实经验与数据基础,以生产和资本集中的经济逻辑为起点分析了帝国主义的本质,认为银行业依靠其庞大的资本扩张能力与工业逐渐融合,旧资本统治正逐渐转型为金融资本统治,金融资本逐渐集中在少数人手中并巩固了金融寡头统治。[23]资本主义发展后期是“垄断代替自由竞争,这是帝国主义的根本经济特征,是帝国主义的实质”。[23]一方面,随着垄断逐渐成为资本主义社会的主要竞争方式,金融资本家已经不满足于国内市场投资与剩余价值的榨取,同时经济落后的国家生产资料成本低廉,国际交换逐渐发展,交换方式也由商品输出转为资本输出,“只要资本主义还是资本主义,过剩资本就会……输出到落后国家去,以提高利润”,这导致许多不发达国家逐渐卷入到世界经济体系中。[23]另一方面,垄断资本的出现是帝国主义为了形成国际垄断同盟并瓜分世界的政治手段,帝国主义在全世界范围内投资企业、发行债券等资本扩张形式是其寄生性与腐朽性的表现,“输出资本的国家几乎总是可能获得一定的‘利益’”,[23]而这种利益是以牺牲不发达国家为基础的,帝国主义的压迫与剥削变得更加严重。

列宁帝国主义理论对“中心-外围”理论的形成产生了积极的影响。一方面,帝国主义时期及新帝国主义时期的世界市场扩张更加严重,其背后伴隨着阶级矛盾的对立与民族压迫的扩大,帝国主义理论揭示了当代经济全球化、资本主义发展的必然联系。“中心-外围”理论同样表达了中心国家与外围国家的不平等性,而且能够站在第三世界国家的立场分析问题,并为积极探索不发达国家的社会发展提供方向。另一方面,列宁帝国主义理论中提到发达国家会通过金融垄断、资本扩张、殖民掠夺等手段控制并拉大与不发达国家的差距,使不发达国家对发达国家产生严重的依附。“中心-外围”理论将世界经济体系划分为中心、半外围、外围等国家,实际上是继承了列宁对世界国家秩序的划分,也代表了经济全球化发展过程的结果。

2.马克思主义政治经济学视角下“中心-外围”理论对“双循环”的构建

马克思主义政治经济学是构建中国特色社会主义“双循环”理论的重要依据。一方面,世界正处于经济全球化快速发展的时期,全球市场的体量、规模、速度空前增长,国家的相互依存性大幅加强。近年来在逆全球化、中美贸易摩擦与新冠肺炎疫情等问题的冲击下,破环了大多数国家进行正常国际贸易交流的秩序,严重影响了中国国际市场的循环进程。但是国际循环不是单纯的资本主义循环,它是发达国家、新兴国家、不发达国家共同参与的国际体系,中国已经从外围国家进入“准中心”地位,国际经济秩序已经不能任由中心国家控制和摆布。另一方面,我国提出的“双循环”新发展格局与资本主义全球化有本质区别。目前,新帝国主义的全球化依然带有垄断本质,并存在帝国主义时期的腐朽性和寄生性,④主要表现在美国推动经济全球化浪潮在全球范围内建立以本国为核心的资本主义新型经济体系,通过国际分工实现对外围国家的财富掠夺。因此,中国构建“双循环”新发展格局是要承担“准中心”国家构建保护国内市场、维护国际市场和平秩序的责任,并实现以人民为中心、全世界共同进步与合作共赢的战略目标。

(二)世界体系正由不平等的“虚假共同体”转向平等的人类命运共同体

“中心-外围”理论下的共同体是不平等的“虚假共同体”,资本主义逻辑下以中心国家利益为核心且忽视外围国家发展诉求的思维定式必然会造成世界经济秩序矛盾,构建平等的人类命运共同体符合时代发展需要也符合人类共同进步的世界观。

1.“中心-外围”体系下的不平等共同体正面临资本主义逻辑困境

目前,中心发达国家积累财富的手段已经从“殖民”方式转向“非殖民”方式掠夺,世界体系参与全球化的调整与改变是资本主义经济内在的、根深蒂固的、发展趋势的直接表露,中心国家制定规则的世界体系是一种资本全球扩张与中心霸权主义并存的形成,每个人在市场中都是追求利润最大化的利己者,马克思认为这是一种“虚假的共同体”。[24]一方面,建立的共同体性质是中心国家利益优先原则。资本主义体系下宣称参与全球化的成员国是平等的自由贸易,实际上不同成员国存在经济实力、宗教信仰、政治权利等方面差异,中心国家会通过跨国企业实现对外围国家低成本生产资料和劳动力的掠夺,促使驱动资本支配人和物,资本主义国家的生产形式获得的利益只是实现少数人获益的共同体。另一方面,这种体系漠视和践踏发展中国家和外围国家的利益。资本主义体系下的金融资本意识形态不是自由而是统治,中心国家会通过保护国内市场实现对国外市场的征服,同时在指定商业政策时会利用政治势力强迫弱小国家同它订立互惠合约,资产阶级和平博爱的思想被国家的强权势力所替代,资本变成世界的征服者。[25]

不平等的“虚假共同体”矛盾日益加剧导致资本主义体系面临严重困境。一方面,旧的世界体系导致生产过剩和贫富分化加剧。马克思指出:“一切真正的危机的最根本的原因,总不外乎群众的贫困和他们有限的消费”,[26]也就是说资本主义固有的趋势是消费品生产能力的扩大快于消费品需求的增长,如果资本主义的发展离不开这种趋势,那么这个制度的毛病就可望随岁月的推移而加剧,而资本主义关系变成社会生产力进一步发展的桎梏的时候,也必然同黑夜与白昼一样,非来不可。[25]另一方面,资本主义矛盾不会随着自由贸易而缓和,资本推动一切民族加入到经济全球化行列,资本的矛盾和危机遍及世界各地,两级分化的趋势在中心、半外围、外围国家更加凸显,中心与外围存在的对抗冲突与紧张局势逐渐增加,资本逻辑无法克服出现的危机和矛盾,伴随着新兴国家的崛起与美帝国主义国家的衰落,新全球化时代即将来临。

2.人类命运共同体是以人民为中心的平等的“共同体”

马克思提出在“虚假的共同体”下分工的形成并不是出于自愿,而是在某种自然条件下形成的,分工出现以后人们为了获得生产资料,产生的生产活动并不是个人自愿的活动,人本身的活动对人来说已经成为一种异己的、同他对立的力量,这种力量压迫着人并驾驭着人,同时这种力量不仅在国内产生了阶级矛盾,而且资本力量会压迫处于世界经济体系的全人类。要消灭这种不平等的“虚假的共同体”,重新驾驭物的力量并且支配交换、生产及他们发生相互关系的方式,就需要消灭分工、建立真正的自由的共同体和共产主义,只有在真正的共同体中各个人才能获得真正的自由。真正平等的共同体的本质是“自由人联合体”,它以发达的生产力为前提条件,使共同体中的各个人都作为独立的个体参加活动,并且共同体的联合是把个人的自由发展和运动条件置于联合体的控制之下,因而是真正意义上平等的形式。[24]

习近平提出“坚持多边主义,谋求共商共建共享,建立紧密伙伴关系,构建人类命运共同体,是新形势下全球经济治理的必然趋势”,[27]这意味着资本主义逻辑的不平等共同体正实现向平等的人类命运共同体转化。一方面,世界发展的性质从资本扩张转变为合作共赢、互惠互利的模式,构建平等的人类命运共同体需要国家之间秉持“共商共建共享”的理念,帮助不发达国家走向更加合理的发展道路。人类命运共同体理念建立的国际秩序不同于“虚假的共同体”以霸权思维和强权政治构建的国际秩序,其价值目标是实现人类社会发展道路上的共同进步与独立自主的双重作用,真正的建立以人类、时代和历史维度形成适合人类发展的路径,同时也完成人类发展道路需要的丰富物质财富和高度自由的精神基础。另一方面,平等的世界体系不排除每个国家追求独具特色的发展和强大。人类命运共同体内部成员国不存在“中心-外围”的概念界定,国家之间不再存在依附式与限制发展的状态,世界体系是平等的国际秩序并且会制定符合自身发展的政策制度,人类命运共同体成员国能够真正实现本国独立自主和强大的目标,能够真正为本国人民和世界人民谋福利,国家之间能够实现真正的政治、经济和社会互助。

(三)准确把握资本主义体系下“双循环”新发展格局的理论逻辑

为了解资本主义世界体系下构建“双循环”的时代格局背景与国内国际联动关系,可以通过引入“中心-外围”理论解释培育国内主循环线索,以阐释中国对发达国家去依附的逻辑。同时,将马克思主义理论与“中心-外围”结合能够解释中国实践逻辑的本质,进一步形成具有中国特色社会主义性质的“双循环”理论。构建国内国际双循环的理论图解如图3所示。

1.培育国内循环的目的是摆脱对中心国家的依附

劳尔·普雷维什在《外围资本主义:危机与改造》中提出了“中心-外围”理论,并且介绍了外围国家的依附问题。[5]中心国家为了扩大和捍卫自身的利益,會采取各种不同的行动和诱导方式,比如:通过多边或双边渠道提供资金和军事援助,使用某些公开或隐蔽的对公众舆论和政府施加影响的手段甚至惩罚措施,有时会导致使用武力。处于中心国家的资本主义大国,使用这些不同的行动和诱导方式,使外围国家不同程度地服从于中心国家做出的决定,或者被迫采取本来不应该采取的决定,或者被迫放弃哪怕是有利本国的决定,这就是依附现象。

既然外围国家对中心国家存在必然的依附,那依附现象与外围国家的不发达是因果关系吗?显然这是混淆了依附与不发达之间的关系,也混淆了贫困的产生和贫困持续存在的关系。因为中心的技术开始进入外围社会时会改变贫困人口数目,但是在外围国家没有将技术成果充分变为资本,而是刺激了特权消费社会和国家机构的臃肿,贫困就会持续产生。因此,国家不发达的责任不仅是中心国家的责任也是外围国家的责任。

发展中国家能够真正独立自主并摆脱对中心国家的依附,不仅要在国际市场上寻找出路,重点要培育和壮大国内市场,找到解决不发达问题的根本原因。中国在进行国际循环一定会涉及资本主义的生产交换过程,这种资本主义全球化逻辑会不会同化我国的大循环系统,关键点在于要坚持社会主义道路的本质不能变,中国能否实现独立与赶超实质在于培育国内循环。一方面,我国倡导的国内循环与资本主义逻辑全球化存在本质区别,国内循环能够良好的运行在于不依托资本运行,同时也不推动市场资本化,资本是服务于人民的产物而不是支配或压迫人民的工具。另一方面,国内市场最突出的困境是创新能力低且产品处于全球生产链中低端位置,核心的原因是中国存在严重的技术依附,因此,目前我国最重要的转变是通过国内市场形成技术体系创新,打破对西方国家高科技垄断和技术依附壁垒,实现中国独特的技术新优势。

2.国内国际循环联动可以实现人类命运共同体理念

从国内国际大循环的关系看,“双循环”是依据社会主义本质指导走内外联动的人类命运共同体。一方面,中国不会在世界市场上独善其身,也不会走奴役和侵略的道路。世界经济作为一个商品生产经济,每个国家都有自己的发展步骤,世界经济体系会以不平衡的速度发展。资本主义体系下的国际循环是一种资本主义逻辑的全球化,处于中心的资本主义国家并不会仅停留于或满足于国内市场的分割,他们会推动资本与劳动实现国际化和全球化,并通过跨国企业在不同区域、不同国家间将分工发展到极致。相反中国作为逐渐强大的社会主义国家不会再驱动资本实现国家的强大,而是通过兼顾他国发展、增进人类共同发展,达到实现经济双赢的互惠模式。另一方面,中国提倡“共商共建共享”的理念引领世界发展,为建立平等的共同体提出了新路径。国内市场与国际市场是有机的统一体,国内市场具有规模大、资源丰富等优势,为众多国家提供了良好的贸易机会,成为维护世界经济体系稳定的重要支柱,也有利于各族人民共同分享构建“双循环”的发展红利。同时依托国内大循环优势吸引外资商品和生产资源,加快构建新型国际关系与合作,以国际市场带动国内市场创新,并且摆脱对中心国家的控制与依附,实现独立自主并快速赶超的目标。在与不发达国家交往中,中国会给予传统的棉纺织业、高铁产业等技术设施的帮助,推动不发达国家基础工业水平发展,进一步实现提高中国的国际影响力和领导力;在与西方发达国家相处中,虽然存在摩擦和分歧,但是中国是唯一拥有全部的工业类别的国家,并拥有世界最完整的产业链,中国与西方国家不会脱钩,相反,中国拥有第四次工业革命的多种创新产品,会形成与西方国家更密切的合作交流。构建“双循环”新发展格局能够实现世界各国人民对美好生活的向往。

四、全面把握“双循环”新发展格局的历史逻辑

(一)理解“双循环”新发展格局的历史脉络

1.计划经济时期独立自主的“国内单循环”

萨米尔·阿明认为在中国毛泽东时代、苏联列宁和斯大林时代存在的共同点是农民变成主要群体,并且国际上面临与西方国家战争和经济封锁,处于中心国家的新帝国主义不承认也不允许独立国家强大与发展,并要求外围国家在政治、经济等多方面依附于它们,控制外围国家是中心国家的核心目的。[28]因此,在我国建国初期,以美国为首的西方列强对中国贸易环境进行强烈制裁,李嘉图比较优势理论无法发挥作用,通过贸易发挥比较优势不可行,建国初期落后的经济实力无法与中心国家真正实现互惠的深度全球化,也无法进行贸易输出摆脱落后经济的困境。

国内单循环与自给自足的经济模式是国家计划经济体制与国际上经济制裁、恶劣外交格局下催生出的必然产物,为适应战时经济国家只能走国内单循环的独立自主道路。毛泽东提出“独立自主和平外交”的对外贸易政策本质上是进行去依附,面对美国、苏联的封锁,无论依靠美国或苏联都无法实现真正的独立,计划经济就是为了摆脱对中心国家的依附,此外,依靠自己的力量同任何国家友好相处也有助于维护世界和平,符合本国人民和世界人民的根本利益。因此,国家建立统一的国营外贸体系保护国内幼稚工业,实施统收统支、统负盈亏、高度一体化的外贸模式,为社会化大生产与工业化体系的建立提供了保障。从1952年到1978年,重工业占比提高了13.6倍,国民生产总值也攀升了3.4倍,⑤集中资源配置计划的国内循环实现了早期工业的资本积累,为经济改革的进一步发展奠定了基础。

2.“两头在外”的出口导向:依附式融入国际大循环

伴随布雷顿森林体系的瓦解,美苏冷战结束,日本与西欧的经济实力不断上升,国际上的全球化联系增强,中国所面临的国际形势有所好转。国内经济由于长期计划调控造成国民经济总体运行和发展难以持续,封闭式、高度集权和垄断经营体制越来越不能适应中国经济深度发展的需要,规避全球化的国际单循环模式无法满足对外贸易发展的需求,经济发展基础模式与上层意识形态亟需变革。因此,为了摆脱“外围国家”的命运,国内单循环发展模式正逐渐演变为依附式融入国际大循环。

这一时期既要保护国内产业又要融入国际循环,要处理好计划与市场在社会主义经济中的作用和地位,保护好国内企业健康发展,把握国内独立循环与渐进式依附循环的两种关系。因此,邓小平提出“韬光养晦、有所作为”的对外方针,既要走社会主义本质道路也要“有理有利有节”地进行外交,中国逐渐成为促进世界和平发展的重要力量。一方面,计划为主的调节模式是保护国内企业与内循环的基础。实现计划经济能够控制资本的逐利性、消除劳动异化、实现人的自由发展,这种优势可以稳定国内企业环境良性循环,并为企业持续健康发展奠定基础,政府要统筹好保护国内工业与对外开放二者之间的关系。另一方面,渐进式开放市场是处理依附式国际循环的关键。通过渐进式实现市场改革能够完成本国资本与国际资本的逐渐融合,并且在开放的过程中对资本的投资范围、形式、金额等逐渐放松管制,避免了国内经济融入全球化的“一刀切”现象。此外,基于漸进式开放市场促进依附式国际循环是一种持续的变化,从实施经济特区、建立沿海开放城市到“两头在外、大进大出”的政策,都是促进我国逐渐融入国际市场的相关战略手段,中国通过供应廉价劳动力与国际资本结合,解决了国内就业难题,实现了民族企业发展与GDP的迅速提升。

3.“三驾马车”时代的扩大内需:“去依附”与培育国内循环

随着国际化进程的加快,融入国际大循环的困境逐渐凸显。第一,基于比较优势理论的“两头在外”战略使中国形成劳动密集型初级产品出口,国内市场逐渐演变成低端产业链与“世界工厂”的不利格局;第二,出口导向型经济导致国内经济体制出现了更深层次的矛盾,不平衡问题逐渐严重;第三,在美元霸权支配下,中国成为被剥削和掠夺的对象,依附式发展模式无法赶超中心国家,且容易受制于人;第四,中国处在半外围国家位置,靠发展外需不能形成完整产业链,想要构建完整独立的产业链,就要去依附且培育本国的产业体系。基于以上问题,我国开启了消费、投资、进出口拉动内需的“三驾马车”时代。

稳定国内经济安全发展成为了新课题,因此,中国首次于1997年提出了“立足扩大国内需求,加快基础设施建设”的主张,成功运用“三驾马车”的互动作用走出亚洲金融危机,并且拉动经济高速发展。一方面,投资需求与消费需求起到了非常重要的作用,对经济拉动作用非常明显,1999年消费需求对GDP的贡献率达到88.7%,是1997年的两倍,⑥消费需求成为贡献经济发展比重最大的因素,并成为经济真正持续增长的拉动力。另一方面,随着2001年中国加入WTO,国内市场与国外市场的共同需求促使中国开足马力进行生产,投资需求对GDP的贡献率一度达到63.5%,⑥成为促进中国经济恢复的另一重要因素。中国依靠出口导向的国际循环思路开始改变,“去依附”与培育国内循坏的道路渐入佳境。

4.中国“准中心”地位的确立与国内主循环初步形成

程恩富等人认为中国正处于“准中心”的地位。[17]新时代下中国步入“准中心”地位,并实行内需为主的经济增长模式,主要有以下几方面原因:第一,中国人口基数与中等收入人群规模凸显出越来越大的优势,逐渐形成了庞大的消费市场需求,并且“90后” “00后”已经成为新型消费群体的主力军,随着电商的兴起,2019年社会消费品零售总额超过40万亿元,⑦成为拉动经济增长的重要动力。第二,中国拥有超大经济体量优势,2010年我国GDP突破6万亿美元,开始超过日本,成为世界第二大经济体,中国对世界GDP贡献率逐年提高,2019年中国人均GDP突破1万美元大关。⑤第三,中国拥有多元化的产业结构,这主要体现在三大产业比重构成规模逐渐合理、第三产业加快发展;产业技术水平逐渐先进,工业产品逐渐由低端向中高端迈进;互联网金融、现代供应链等技术日新月异。第四,中国拥有的超大国土空间与丰富的自然资源与人力资源,构筑了充裕的要素禀赋优势。因此,中国已经具备实现“双循环”新发展格局的国内市场基础,并且也是处于摆脱中心国家控制的关键时期,强起来的中国会主动构建、积极参与国际新秩序的形成,积极塑造平等的人类命运共同体,把握新一轮机会和挑战,为人类发展事业承担大国责任。

对中国国内市场发展历史脉络的总结,可以看出构建“双循环”新发展格局是中国从站起来、富起来到强起来历史逻辑主线的总结与升华,培育国内主循环与扩大内需政策对稳定国内基本盘与实现民族复兴具有重要意义,通过构建新发展格局,形成去依附的核心线索,是应对世界大变局的重要战略举措。

(二)理解“双循环”新发展格局的政策目标

改革开放40多年的实践,中国创造了经济持续快速增长的奇迹,“双循环”新发展格局的形成存在必然性和长期性,并且构建“双循环”的历史逻辑与政策实践是统一的,历史时间轴与政策实践轴也是相互对应的,如图4所示。

1.扩大内需:拉开培育国内循环的序幕

1997年東南亚金融风暴给中国带来巨大的经济危机,中国经济很快出现紧缩趋势,为应对这次危机中国首次提出扩大内需的战略,采取了一系列积极的宏观调控政策,并开始注重消费拉动市场经济的扩大内需方针。根据具体实施效果看,中国实施扩大内需政策的举动是成功的,从2000年起GDP增长率已经恢复到8%,⑤扩大内需的宏观经济政策扭转了经济持续下滑的趋势,增强了市场主体对中国经济恢复发展的信心。这次亚洲金融危机对许多新兴国家的教训与影响意义深远,从某种角度看也是一件好事,因为它暴露了一些亚洲国家经济高速发展背后的某些深层次问题,也给发展中国家提供了反思的机会。中国在这次危机中深刻了解了依附式融入国际循环对国内经济造成的不稳定性,开始认识到深化改革、调整产业结构、扩大内需增长的重要性,并为重新构建宏观经济管理体系提供了契机,同时也意识到不合理的国际经济秩序势必继续加大穷国与富国的发展差距,因而根本的出路在于努力推动建立公正合理的国际经济新秩序。⑧由于“扩大内需”对经济的积极效应,促使国家将其视为一项长远的发展战略与政策导向。

2.加入WTO:开启主动构建“双循环”新发展格局

由于新自由主义政策的推行,世界迎来新一轮经济全球化高潮,经济全球化已经成为世界历史发展规律与客观趋势,中国加入世界贸易组织也是主动探索国外市场,搭建国际循环的重要举措。中国加入世界贸易组织形成了重要的经验与优势,一方面,对外开放是中国自身发展的需要,引进国外技术、资金与市场化经验为中国国内经济改革与体制创新提供了有利条件;同时中国充分利用国际市场与资源,积极参与国际分工,逐渐形成了“以外促内”的经济发展格局。另一方面,全球化生产是一把双刃剑,用的不好就会受其损害。因此,在对外开放中中国始终坚持独立自主的方针,保持中国特色社会主义的本质优势,抵制国际资本主义经济全球化对国内市场的腐蚀,为维护国内经济稳定、减少对国外市场依附做了必要铺垫。加入世界贸易组织对中国经济发展产生极大的促进作用,也让中国成为经济全球化浪潮中受益最大的新兴经济体之一,同时中国认真履行承诺,坚定支持多边贸易体制,不搞歧视性、排他性原则,彰显出推动人类命运共同体的信心和决心。

3.倡导“一带一路”建设:实现“双循环”内外联动突破

2008年金融危机对世界总体形势产生了巨大冲击,发达国家催生出的保护主义与单边主义使新一轮经济全球化遭遇重大挫折,中国在世界大变局之下提出的“一带一路”倡议是践行人类命运共同体理念的中国智慧和中国方案。推进实施“一带一路”的主体是社会主义国家,这与西方进行资本主义全球化的主体完全不同,因此,两者形成的实践手段、最终目的、根本立场都存在本质区别。本着为世界各族人民谋利益的目标,“一带一路”不搞封闭集团与霸权主义,也不通过资本扩张逻辑人为地将世界资本合为一体,而是倡导各国经济共同发展、互利共赢。实施“一带一路”倡议可以加深中国与相关国家产能合作,也深化了与相关国家的互利,将国外要素市场“引进来”与国内要素市场“走出去”融合,实现国内国际大循环的良性互动。“一带一路”倡议是中国经济从“独善其身”到“兼济天下”的表现,是实现“双循环”内外联动的突破,体现了大国担当的角色。

4.推进供给侧结构性改革:优化升级国内主循环之路

中国经济发展进入“新常态”后,人民的需求层次发生了改变,社会基本矛盾已经转变为对美好生活的向往,同时“中等收入陷阱”风险累积问题也越来越突出,扩大内需与调动居民消费能力成为主要方向。因此,进入高质量发展阶段要关注经济结构调整与质量的提高,而非体量的无序扩大。为适应高质量经济发展,需要深入实施创新驱动发展战略,优化和完善供给侧环境与供给机制。新发展格局下经济发展的战略焦点已经从国际市场转为国内市场,推进供给侧结构性能够解决国内深层次结构问题,实现经济供给与需求并重,结构与总量平衡的重要战略手段与主要措施,进而有助于完成优化国内主循环之路,从而为中国和平崛起奠定基础,只有这样才能更有实力实现本国与全人类的和平发展。

梳理“双循环”新发展格局的历史逻辑与政策目标,可以看出每一次国内政策的实施都为培育国内循环、实现双循环联动做了铺垫,“以国内大循环为主”的重大战略调整并非被动和临时之举,从“外循环为主”转向“内循环为主”是中国经济发展模式变革的客观趋势,也是实现稳定世界地位、去除中心国家经济依附、维护国际关系和秩序的内在要求。

五、新发展阶段下国内国际双循环有效联动的实现路径

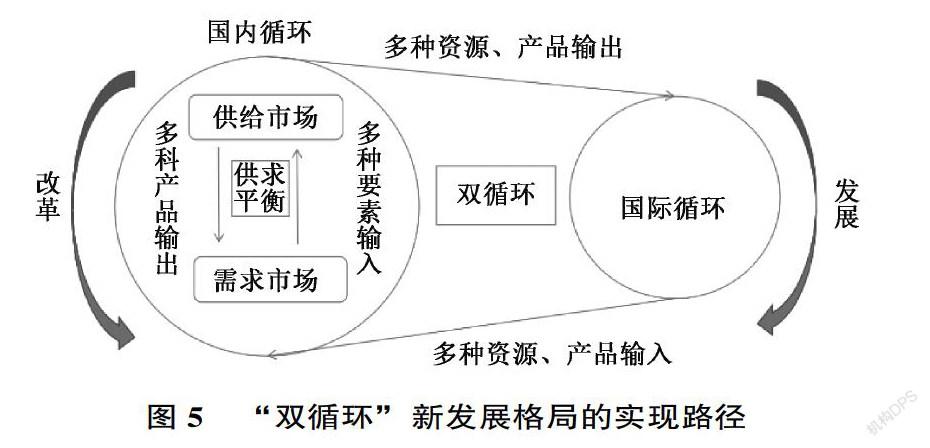

由于社会主义初级发展阶段的限制,我国新发展格局的国内国际循环水平与发达国家依然存在差距,因此,要摆脱对中心国家的依赖,解决发展中国家存在的一系列困境,就应该立足长远、持久发力,从供给侧与需求侧、国内循环与国际循环、改革与开放的三条实现路径中,形成促进国内国际双循环有效联动,如图5所示。

(一)实现供给侧与需求侧的动态平衡

在马克思政治经济学看来,物质资料生产活动中形成产品与服务的同时,也需要原材料的不断供应满足消费,因此,“生产与消费是同一的”,[29]供给与需求也是经济发展形成过程中的统一整体,二者相互促进、相互协调。目前,中国的经济增长点要求共同增进供给与需求的潜在增长点,并且要在需求牵引供给上实现需求侧管理。需求侧管理通过短期调控注重解决经济增长的总量问题,而供给侧通过激发长期增长动力注重调整经济结构问题。因此,基于马克思主义政治经济学理论,在不同发展阶段要实现供给侧与需求侧相互配合,发挥各自优势,让中国经济既能实现短期的经济总量增长又能实现长期的经济结构优化,促进更高水平的动态平衡。

在构建“双循环”新发展格局中统筹考虑供给与需求要做到以下两点:一方面,坚持深化供给侧结构性改革这条主线,调节市场供给结构、产业结构、区域结构的不平衡问题,优化要素资源合理配置;同时通过解决不合理的收入分配制度、稳定就业市场、健全社会保障制度等方法提高消费能力,以消费力刺激生产力发展,从而进一步激活市场消费需求潜力。另一方面,协调并处理好需求侧中的消费、投资、政府购买、出口与供给侧的关系,形成需求侧内容与供给侧内容互相适应的经济环境,实现更高水平的动态平衡,[30]并在此基础上加快形成“双循环”新发展格局并实现富强的现代化国家,谋求为世界经济复苏做贡献。

(二)统筹国内大循环与国内国际双循环的关系

尽管中国国内市场消费潜力大,新型消费增长趋势不断增加,但国内市场还没有形成一体化进程,最主要的原因是国内市场存在要素流动障碍。马克思在《资本论》中提到“资本的循环过程是流通和生产的统一”。[31]要素从生产到消费的整个过程实际上是完成了产业资本的循环过程,产业资本的顺利循环需要经过货币资本、生产资本与商品资本三种职能形态的连续,三种职能形态在时间与空间距离的缩短可以减少循环周期,实现经济利润的提高。

因此,为缩短流通与生产的时间,就需要建设统一的国内大市場,消除要素与商品流动壁垒与市场化定价障碍,推动经济区域一体化;同时消除城乡体制机制差异,加快公共资源合理配置,畅通城市与乡村及其周边要素的有序自由流动,实现培育国内大循环的基础。另外,在国际市场上也要推行资本的顺利循环,打通要素在国际市场生产与流通的阻碍,要用好国内国际市场两种资源,通过国际市场及相应的人力、技术、资本推动国内市场深层次、大范围、宽领域的发展,更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享。

(三)推动发展与改革的同向同行

马克思唯物辩证法告诉我们事物的发展阶段会从量转为质的提升,由历史脉络分析可以看出中国经济发展规律符合辩证法逻辑,而目前经济水平正从追求低质量高速度转向高水平发展,依赖过去追赶型依附式的技术发展模式,根本无法让中国获得更大的发展空间,要实现持续高质量快速增长的扩大再生产,应该依托“双循环”新发展格局,真正实现经济结构转型与国内经济发展。同时要抓住新一轮科技的变革,形成自主升级、主动研发的生产模式,实现技术进步与高科技产品创新,进而摆脱对中心发达国家的技术依赖,争取在国际上掌握更多的主动权。

构建“双循环”新发展格局既表现为发展问题也反映了改革的本质内涵,推进深层次改革与高水平发展是构建新发展格局的必然要求。在全面深化改革路径上,宏观层面要打通经济环节各个堵点,贯通生产、分配、交换与消费各个环节,将全面深化改革进行到底;微观层面上要刺激市场主体活力,给予民营企业良好的营商环境,提高企业竞争力,同时增强国有企业创新力、控制力、影响力与抗风险能力,发挥培育国内大循环的中坚力量。

基于上述对“双循环”新发展格局的理论基础、历史逻辑与实现路径的分析,得出的基本结论是:第一,坚持将改革开放进行到底。目前,国内与国际面临的基本问题本质上都是改革开放问题,中国不会重走封闭僵化的老路,改革开放才是刺激经济加快发展的必由之路,只有深化改革才能疏通国内循环的痛点、堵点,只有打开国门才能将国内市场走出去,并在世界市场拥有话语权、引领世界经济发展。第二,坚持将中国特色社会主义进行到底。马克思、恩格斯确立的科学社会主义基本原则,反映了社会主义的本质要求,但社会主义的实现途径和具体道路,则要同中国实际紧密结合。“双循环”的理论基础不能基于西方经济学理论,也不能照搬照抄马克思主义理论,而是要坚持走自己的路,建设具有中国特色社会主义的“双循环”新发展格局。第三,坚持将以人民为中心进行到底。中国共产党的使命不仅要造福国内人民而且要为世界人民谋利,构建“双循环”新发展格局是建立平等的社会主义人类命运共同体的有效手段,“双循环”是不同于资本主义制度下追求的资本循环,其目的是摆脱由西方国家主导的“中心-外围”结构,构筑促进全球共同发展繁荣、创造惠及世界各族人民利益的中国方案和中国智慧。

[注 释]

① 北方国家指国际货币基金组织2010年定义的发达经济体即OECD国家,包括34个国家;南方国家指北方国家以外的其它国家。

② 其中GDP按购买力平价,1990国际元计算。

③ 马克思指的这些城市是“在十四世纪和十五世纪,这就是君士坦丁堡、意大利各城市、布鲁志和伦敦”等。来源于《马克思恩格斯全集》,第42卷,人民出版社,1995:382。

④ 萨米尔·阿明认为当代资本主义已经进入新帝国主义新阶段。新帝国主义的结构,国外理论动态,2020(1):33-40。

⑤ 数据来源:国家统计局。

⑥ 数据来源:中经网统计数据库。

⑦ 数据来源:商务部。

⑧ 建立“国际经济新秩序”来源于江泽民1997年在中央经济工作会议上的讲话。

[参考文献]

[1]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(上卷)[M]. 北京:商务印书馆,1972:28.

[2]大卫·李嘉图.政治经济学及赋税原理[M]. 北京:商务印书馆,1962:113-116.

[3]OHLIN B.Interregional and international trade[M].Cambridge,MA: Harvard University Press, 1933.

[4]弗里德里希·李斯特.政治经济学的国民体系[M]. 北京:商务印书馆,1981:56-65,113-119.

[5]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:461-504.

[6]劳尔·普雷维什.外围资本主义:危机与资本主义[M]. 北京:商务印书馆,2015:230-234.

[7]萨米尔·阿明.不平等的发展[M]. 北京:商务印书馆,2000:109-165.

[8]伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦.沃勒斯坦精粹[M]. 南京:南京大学出版社,2003:93-129.

[9]贾根良.国内大循环[M]. 北京:中国人民出版社,2020:1-25,68-69.

[10]鲁保林,王朝科.畅通国民经济循环:基于政治经济学的分析[J].经济学家,2021,33(1):15-23.

[11]程恩富,张峰.“双循环”新发展格局的政治经济学分析[J].求索,2021,41(1):108-115.

[12]郭冠清.构建双循环新发展格局的理论、历史和实践[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2021,25(1):28-40.

[13]盛斌,苏丹妮,邵朝对.全球价值链、国内价值链与经济增长:替代还是互补[J].世界经济,2020,43(4):3-27.

[14]李跟强,潘文卿.国内价值链如何嵌入全球价值链:增加值的视角[J].管理世界,2016,32(7):10-22.

[15]胡鞍钢,鄢一龙,魏星.2030中国迈向共同富裕[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011:28.

[16]胡鞍钢.中国与世界百年未有之大变局:基本走向与未来趋势[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(5):38-53.

[17]翟婵,程恩富.中国正处于世界经济体系的“准中心”地位——确立“中心-准中心-外围-半外围”新理论[J].上海经济研究,2019,38(10):5-17.

[18]张夏准.富国陷阱——发达国家为何踢开梯子[M]. 北京:社会科学文献出版社,2002:165-185.

[19]王跃生,马相东.全球经济“双循环”与“新南南合作”[J].国际经济评论,2014,22(2):68-70.

[20]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第42卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:382-383.

[21]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:67-68.

[22]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第25卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:554.

[23]列宁.列宁选集(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:618,704,626-627,629.

[24]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,2009:365,537-573.

[25]保罗·斯威齐.资本主义发展论[M]. 北京:商务印书馆,2016:453-454,206.

[26]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第25卷)[M]. 北京:人民出版社,2001:548.

[27]习近平.抓住世界经济转型机遇谋求亚太更大发展——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲[J].对外经贸实务,2017,35(12):4-7.

[28]丁晔.只有社会主义道路才能摆脱依附于危机——访埃及著名经济学家萨米尔·阿明[J].马克思主义研究,2016,34(3):16-24.

[29]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第8卷)[M]. 北京:人民出版社,2009:12-23.

[30]周绍东.以需求侧改革扩大内需市场[N].湖北日报,2020-12-29(18).

[31]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第6卷)[M]. 北京:人民出版社,2009:70.

Marxist Political Economy Analysis of the New Development Pattern

of “Dual Circulation”

Zheng Shangzhi, Chang Jing

(Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract: The new development pattern of “dual circulation” is not only to realize the “domestic cycle”, but also to realize the linkage of domestic and international markets. In order to grasp the essence of socialism and deeply understand the theory, history and practical logic of the new development pattern of “dual circulation”, this article is based on the perspective of Marxist political economy, attempts to answer the inevitability of the transition from an unequal community under the “center-periphery” system to an equal community, and explains the role and theoretical logic of the construction of a “dual circulation” in the formation of a community of common destiny for all mankind. It also sorts out the historical context of how the domestic market has been cultivated and how the international order has developed since the founding of the People’s Republic of China. At the same time, it analyzes how to construct the path of realization of the domestic and international economic cycles under the background of the new development stage, and deepen the socialist economic reform and the rational evolution of the world structure. Perfecting and evolving the theoretical basis of the “dual circulation”, demonstrating the relationship between domestic circulation and de-attachment, and proving how de-attachment becomes the logical main line of China’s economy from standing up, getting richer and stronger is the core issue of this paper.

Key words:“dual circulation”new development pattern; de-attachment; “center-periphery”; community of common destiny for all mankind

(責任编辑:张积慧)