保护性约束临床护理路径在颅脑损伤躁动患者中应用

2021-01-01李艳

李艳

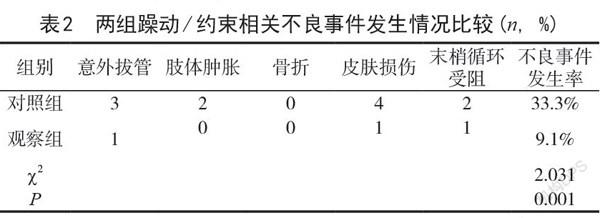

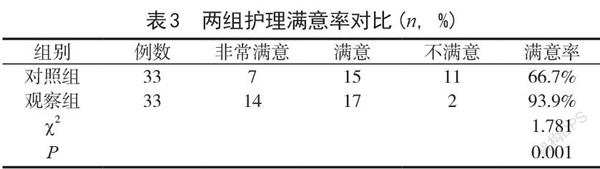

【摘要】目的:探讨保护性约束临床护理路径在颅脑损伤躁动患者中应用效果。方法:选取66例颅脑损伤躁动患者设为对象。基于双色球随机抽取,均分为对照及观察两组,每组33例。予以对照组常规约束护理,对观察组施以保护性约束临床护理路径。分析比对两组首次约束护理后镇静评分、躁动/约束相关不良事件发生率及患者或家属对患者住院期间被实施约束的护理满意度。结果:观察组首次约束结束后镇静评分显著低于对照组;且该组不良事件发生率为(9.1%)明显低于对照组(33.3%),结果差异显著(χ2/P :2.031/0.001);且该组对住院期间被实施约束护理满意率(93.9%)也明显优于对照组(66.7%),结果差异显著(χ2/P :1.781/0.001)。结论:在颅脑损伤躁动患者中运用保护性约束临床护理路径能够有效提高患者镇静评分,降低躁动/约束相关不良事件发生率,提高患者及家属的满意度。

【关键词】保护性约束临床护理路径;颅脑损伤;躁动

[中图分类号]R473.6[文献标识码]A[文章编号]2096-5249(2021)21-0106-02

随着目前日益发展的工业及交通事业,进一步导致了因各类外部因素造成的颅脑损伤发病几率。该类损伤属常见外科损伤,特别是急性损伤者,常伴有不同程度躁动症发生[1]。而在治疗过程中,因患者躁动而出现意外事件大大增加了治疗难度。患者因躁动状况所致可出现各类不良甚至伤害性行为,而必要的约束性措施则能有效地减少该类事件的发生。因此,约束性护理成为了该症治疗中取得良好疗效的重要一环[2]。但传统常规约束性措施对周围患者、护士以及患者家属会造成较强烈的情感反应,甚至部分家属会产生误解和抵触情绪,进一步影响了患者就护理质量的满意程度。而保护性约束临床护理路径则较传统约束性护理更加系统及科学,因此广泛应用于临床[3]。本研究特选取66例颅脑损伤躁动患者为对象,以探究保护性约束临床护理路径在颅脑损伤躁动患者中应用效果,报告如下。

1 对象与措施

1.1对象基线资料选取2018年8月至2020年7月作为时间区间,且将该时间内本院收治的66例颅脑损伤躁动患者设为对象。基于双色球随机抽取,均分为对照及观察两组,每组33例。对照组中24例男性,9例女性,年龄范围40~75岁,平均年龄(55.37±1.94)岁;观察组中22例男性,11例女性,年龄范围40~ 75岁,平均年龄(55.06±2.12)岁。纳入标准:①遵循医嘱,本人或家属签订知情同意书;②临床病历完整且清楚,确诊为颅脑损伤躁动者且躁动分级在II 级及以上;③躁动症状持续时间≥4h;排除标准:①心、肝、肾、肺脏功能严重不全者;②经处理能短时间内消除躁动者。自研究起始,其涉及内容均获得了两组对象及家属签署的知情同意书,同时报备了医院伦理委员会并获得了批准。对象分组后就基线资料对比未显示明显区别性(P>0.05),均衡可比。

1.2干预措施 (1)予以对照组常规约束性护理,包括:①院前的评估:全面掌握患者的既往病史和用药情况,了解患者的病情状况,并实施基本的病理学检查;②入院后的密切观察:观察患者的病情变化和生命体征状况,做出有效判断和风险性措施;③相关安全问题预防:告知患者家属术后并发症的可能性,让患者家属了解基本的临床护理措施,预防风险问题的发生;④病情评估后的约束解除:由专家小组对患者病情进行评估后,确保患者病情稳定或好转后,给予约束解除。(2)观察組则运用保护性约束临床护理路径,具体方法为:①组织具有丰富经验的护理人员形成专人小组,并对患者病程经过及过往护理中出现的不良事件进行分析讨论,制定适宜护理方案,包括起始时间,各时间点具体措施,各措施后预期获得效果及最终解除约束标准及时间,对护理过程中可能出现的不良事件进行归纳分类,制定相应应对方法;②在约束前期,对患者躁动等级进行评估,可划分为I、II、 III、IV 级。对I 级患者可不运用约束工具,II级患者需运用约束带对四肢进行约束,予以III 级患者约束带及床单分别约束四肢及胸部,而对IV 级患者则需施以手套、四肢约束带及床单联用;并对患者精神状况进行评估,对患者留置管道情况进行记录;③在约束开始期,若遇紧急情况,则立即对患者予以约束,并通知家属,得到家属签名的同意书后,告知医生,并联系医生于2 h 内补开医嘱,并填写护理观察记录;若遇非紧急情况,则首先对情况予以评估,并告知家属,签订知情同意书后,告知医生,开具约束医嘱,对约束所需用物进行准备,约束患者,护理观察记录;④在约束维持期,对约束30 min 后的患者开展躁动等级、意识、约束带松紧程度及约束带是否会对患者造成包括睡眠、肢体循环等影响进行评估并予以记录;每小时对患者情况进行巡视并记录;每2 h 对患者体位予以一定更换,更换过程中主要观察患者是否存在约束并发症发生情况;除此之外,应特别注重交接换班过程中患者的安全问题,交接内容主要为之前的护理记录包括患者不良事件发生情况、精神、作息(睡眠、饮食、排泄等)、约束带情况及管道情况等;约束期间,积极与患者家属沟通,宣教相关注意事项,寻求家属配合;⑤在约束结束期,通过对患者进行全方位评估,并通过躁动等级评价检测护理效果,若经评定到达预期效果,则可予以躁动等级降级处理,随即可报告医生,出具解除约束医嘱,并在解除约束一定时间内,对患者仍予以临床观察,若无异常发生,则可完成护理观察记录结束时间[4]。

1.3观察指标及评价标准在首次约束结束后,运用 Ricker镇静-躁动评分量表对患者镇静情况进行评估,镇静评分范围为1~7分,分值越低代表患者镇静度越高,比较两组患者镇静评分情况;统计并比较护理过程中两组患者躁动/约束相关不良事件发生情况;除此之外,统计两组患者或家属对住院期间被实施约束的护理满意情况,可分为非常满意,满意及不满意三个等级,最后计算两组患者或家属对患者住院期间被实施约束的护理满意率,满意率=(非常满意人数+满意人数)/总人数。

1.4统计学过程本研究中统计学分析过程均运用专业电脑软件(SPSS21.0)予处理。统计运算中,分别运用 t及χ2检验计量资料( x ±s)及计数资料(%)组间差异。而对比结果值则以P表示,当P<0.05时说明结果存在统计学差异。

2 结果

2.1两组首次约束结束后镇静评分比较观察组较对照组镇静评分更低,且相差程度呈显著统计学差异(P<0.05)。详见表1。

2.2两组患者躁动/约束相关不良事件发生情况比较观察组躁动/约束相关不良事件发生率为明显低于对照组,相差程度呈显著统计学差异(P<0.05)。详见表2。

2.3两组对住院期间被实施约束的护理满意率比较观察组实施约束的护理满意率显著高于对照组,相差程度呈显著统計学差异 (P<0.05)。详见表 3。

3 讨论

颅脑损伤可因交通事故、高空坠落、重物砸伤等因素引起,可诱发脑外伤、脑出血等症状,是常见神经外科疾病[5]。据报道45% 的颅脑损伤患者伴有不同程度躁动发生。而就诊过程中,患者躁动可能会导致意外拔管、坠床等不良事件的发生,严重影响就医疗效,甚至严重会威胁人身安全,因此备受医学界关注[6]。目前,常规约束性护理往往因其措施过于强硬,往往导致护理结果差强人意。保护性约束临床护理路径较常规约束性护理,更注重患者感受,尽可能使患者在舒适的条件下进行控制,最终到达解除约束标准。

躁动患者常会在治疗过程中出现难以控制危险行为,除对疗效具有影响外,还可对自己及医护人员造成威胁。一般临床上不建议给患者使用镇静类药物,因患者缺乏自主控制能力,使用镇静类药物可能会导致其呼吸困难引起窒息而危害生命。保护性约束临床护理路径目前广泛应用于颅脑损伤躁动患者的护理中,该护理方式具有最专业人员,并且通过对患者躁动等级及精神状况进行评价并制定最适宜方案[7]。约束带对于无自控力患者来说是较好的约束手段,能有效避免如坠床等危险出现,但其若使用不当也可能对患者有一定损害,如造成皮肤损伤或导致患者呼吸不畅等。

综上所述,在颅脑损伤躁动患者中运用保护性约束临床护理路径能够获得良好效果,能够有效提高患者镇静评分,降低躁动/ 约束相关不良事件发生率,并且提高患者及家属的满意度,值得在临床上进行推广。

参考文献

[1] 赵晓君 , 惠蓉 , 王丹 , 等 . 临床护理路径对重型颅脑损伤患者发生应激性溃疡的干预效果 [J]. 山西医药杂志 , 2017, 46(09): 1107-1109.

[2] 赵玉莲 , 刘辉 , 李晗 . 临床护理路径和风险管理体系在急诊脑卒中患者中的应用效果 [J]. 中华现代护理杂志 , 2019, 25(32): 4186-4189.

[3] 彭琳 , 朱雪平 . 系统化护理对颅脑损伤气管切开患者护理质量及预后的影响 [J]. 医疗装备 , 2018, 31(22): 157-158.

[4] 高班玲 , 孙碧梅 , 李俊娥 . 临床护理路径在精神科病人保护性约束中的应用 [J]. 护理研究 , 2017, 31(12): 1522-1524.

[5] 任丽娜 . 神经外科颅脑损伤躁动患者的保护性约束临床路径护理 [J]. 实用临床医药杂志 , 2018, 22(22): 119-121.

[6] 欧阳玲 , 陈海燕 , 刘昌华 , 等 . 护理风险管理对重型颅脑损伤患者不良事件及生活质量的影响 [J]. 国际医药卫生导报 , 2020, 26(01): 129-131.

[7] 程俊 . 保护性约束临床路径护理在神经外科颅脑损伤躁动患者中的应用 [J]. 医疗装备 , 2019, 32(9): 195-196.