生态翻译视域下博物馆青花瓷介绍词英译研究

——以江西高安博物馆为例

2021-01-01吴红玲杜葆滢

吴红玲 杜葆滢

(桂林电子科技大学,广西 桂林 541004)

一、引言

博物馆作为民族文化传承的载体,是一个以万象之美折射人心之魅的神秘领地,被历代人民称为是一座文化圣殿。陶瓷是中国重要文化符号之一,在众多的陶瓷种类当中,又以青花瓷为最,被人们誉为“国之瑰宝,瓷之荣光”,具有“跨越传承,古韵新风”的魄力。江西是一座历史文化名城,活态传承了陶瓷历史文化,多元传播成就了“一带一路”文化使者,塑形铸魂擦亮了瓷都名片。江西高安博物馆馆藏元青花数量居世界第三,是目前国内外唯一以元青花命名的博物馆,揭示了元青花的历史、人文等文化内涵,吸引大量的外籍游客前来参观。高安博物馆展馆内部设立的双语文物介绍词是外国游客了解中华文明的直接窗口,但介绍词译本中存在句法失误、文化负载词翻译不当等翻译问题会给外国游客了解中华文化带来困扰。文章将从“语言维”“文化维”“交际维”三维视角去分析江西高安博物馆青花瓷介绍词英译情况。

二、生态翻译理论

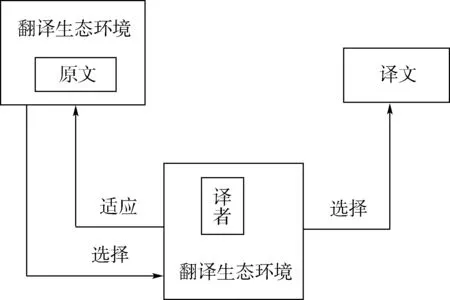

生态翻译理论(Eco-translatology)是胡庚申教授提出的有关翻译研究的新视角。生态翻译学认为,翻译是译者适应翻译生态环境的选择活动,关于适应与选择的理解,可以从胡庚申先生对翻译的定义出发,即“以译者为主导、以文本为依托、以跨文化信息转换为宗旨的译者适应与译者选择的行为”。因此,对适应与选择的翻译过程可做出的概括如图1所示。与此同时,翻译是一个完整和谐的系统,此系统所呈现出来的功能不是各个组成成分功能的简单叠加,而是大于各个组成成分功能之和,相当于“1+1>2”的思维模式。这种“牵一发,动全身”的特征,都是整体效应的体现。因此,译者要关注整体效应是否得以实现,这样才能生成“整合适应选择度”高的译文。

图1 译者“适应选择”的翻译过程

三、高安博物馆陶瓷类解说词的生态翻译分析

(一)语言维

语言维是指对语言形式的适应性选择转换,其中语言形式包括用词的准确性、语法的正确性等,这种语言维的适应性选择转换是在不同方面、不同层次上进行的。英语和汉语分属于不同的语言生态圈,英语重形合(parataxis),汉语注重意合(hypotaxis),这要求译者要充分了解英语国家的文化知识背景,达成原语与译入语在语言层面上的和谐平衡。

例1:元曲悦鸣,青花更盛。元代青花瓷器以其敦实,厚重和大美的风貌横空出世,成为中国瓷艺史上最为灿烂的一章。

译文:Though Yuan Song brings us sweet and pleasant,but more prevalent in Blue and White porcelains.Yuan Dynasty's Blue and White porcelains,relying on its stocky, thick and more beautiful features,soaring the sky,has become one of the most colorful chapters in the history of Chinese Porcelain.

分析:此译文存在语法逻辑失误和文化负载词翻译不准确等问题。首先,在首句中,Though和but两个连词同时出现,会使句子相互矛盾,语法上无法变通,不符合译入语的语言表达习惯,应将“but”删掉。其次,译文“Though Yuan Song brings us sweet and pleasant”的表达出现了两处错误。第一,“bring”后接双宾语,但是“sweet and pleasant”属于形容词词性,应改译为“bring us a sense of sweetness and pleasure”。第二,元曲是盛行于元代的一种文艺形式,包括杂剧和散曲,杂剧是戏曲,散曲是诗歌,属于不同的文学体裁。译文中将“元曲”译为“Yuan Song”,易给西方读者造成不解。周方珠教授的《英译元曲200首》是目前世界上规模最大的元曲英译文,他将《英译元曲 200首》译为An English Translation of200Yuanqu Poems。许渊冲先生将《元曲三百首》译为300 pieces of Yuan Opera。夏志清(C.T.Hsia),李惠仪(Wai-yee Li)和George Kao三人编辑的《哥伦比亚元曲选》的英文名称为The Columbia Anthology of Yuan Drama,他们对元曲的译法分别为“Yuanqu Poems”“Yuan Opera”和“Yuan Drama”,这些译法都值得深入推敲,但从语言维角度分析,元曲包括散曲和杂剧,有时专指杂剧,但是“Yuan Opera”和“Yuan Drama”只译出戏曲之意,而没有译出散曲、诗歌之意,而“Yuanqu Poems”会让读者将侧重点集中于诗歌,从而让外国读者很难体会到“元曲”的双重文化含义。通过以上内容分析,用“qu”音译“曲”,“元曲”即为“Yuan qu”,同时附加如下注释:“a type of verse popular in the Yuan Dynasty(1271~1368), including zaju and sanqu, sometimes referring to zaju only”,以音译加注释的翻译方法去分析中国典籍文学核心术语能体现民族文化的味道和灵魂,译者要积极发挥“译者中心”的主导作用,对具有文化特性的负载词加以补充解释说明,该翻译方法可以体现译者适应译入语语言生态环境。

(二)文化维

文化维是指译者要关注源语和目的语文化内涵的传递与阐释。中华文化源远流长,博大精深,语言承载着文化,全球化背景下的文化繁多各异,这要求译者要关注两种语言系统的文化内涵差异性,做到既要地道地表达英语文化,又要不失汉语的文化韵味。

例2:“青花”名称的由来,主要是指瓷器在进行彩绘装饰时,使用钴土矿提炼而成的着色剂,经过人工烧制,钴彩料产生化学变化并附着于器物釉下,由原来的暗墨微蓝色转化成优雅柔润的蓝翠色,这种蓝白相间的彩绘瓷器,具有色彩明晰、成色稳定的特点,人们称为“青花”。

译文:How the“Blue and White” was named?The reason lies in that:When porcelains are painted with decorations,the colorant extracted from black cobalt through artificial baking process,cobalt color materials after reaction is attached under the glaze on the porcelain,changing from originally dark ink and light blue to elegant,flexible blue emerald color.Such Blue and White China Painting,which is characterized with clear color and stabilized in fineness,is regarded as“Blue and White”.

分析:译文将“青花”译为“Blue and White”,符合其文化特性。“青花”是陶瓷典籍中的重要概念,作为陶瓷术语,“青花”一词承载了丰富的文化内涵,但在对外宣传和传播的过程中,其英译不尽相同。《陶说》的英译本由卜士礼(Stephen Wootton bushell)所译,其英译本中将 “青花”大量翻译成[…]in/with blue,有些学者甚至将“青花”翻译为“in underglazed blue”,这种归化翻译方法过分强调其工艺特征,但损失了译文可读性。在赛义所译的两部著名陶瓷古籍《景德镇陶录》和《匋雅》中,用来指青花瓷的“青花”全部译为blue and white/blueand-white。当“青花”表示“青花瓷”的含义时,将其翻译为blue and white(porcelain),是约定成俗的译法。但原文也存在以下问题:第一,文本只是将青花瓷的制作工序大致的描述,并没有让读者理解“青花”和“蓝色”的关系,没有达到一个很好的文化补偿。在中国的传统文化里,青色包括黑色、绿色和蓝色。如“青青子衿”是指黑色的古代学士衣服;《释名·释采帛》云:“青,生也,象物生时色也。”这里的“青”指的是青草和未成熟作物特有的嫩绿色;《说文解字》里说:“青,东方色也”,即青色是最具东方文化韵味的颜色。青花的学名叫做“釉里蓝”,用来描绘花卉图案,所以叫青花。陶瓷不仅是匠人文化,更是中国特有的审美文化,中国经历了唐宋文化的熏陶,在面对“釉里蓝”这种瓷器的时候,很自然地从诗性的角度将其命名为“青花瓷”。第二,译本中“How the ‘Blue and White’ was named?”存在句法错误,应改为“How was the‘Blue and White’named?”。在“文化维”的适应性选择转换上,译者担当的角色是两种文化生态环境沟通的桥梁,要考虑来自不同国家文化的参观者,使他们能更准确地把握文物文化背景,提升博物馆的对外交流水平。

(三)交际维

交际维指的是译者要关注双语交际意图。这要求译者既要关注语言信息的转换,还要聚焦于原文中交际意图能否体现。博物馆介绍词是一种跨语言、跨文化的交际活动,因此译者不仅要注意语言和文化的生态平衡,同时还要对交际意图传达的选择转换给予关注,保证交际意图很好地通过译者传达。

例3:高安元代窖藏自发现至今,仍属国内外专家关注的热点,究其原因当属窑藏出土的青花釉里红瓷器数量之多、品质之精、造型之众、器型之硕大令世人瞩目。

译文:Since Yuan Dynasty's hoard-hidden Gaoan porcelains were found, until now, they are still highlighted by the experts home and aboard.The reason lies in hoard-hidden earthed Blue and White Glaze and Red Glaze porcelains in its numbers,bestquality,multitudes of modeling and large body highly attracted the world.

分析:译文对“青花釉里红”的翻译不够准确。釉里红与青花瓷制作工序大体相同,但釉里红是以氧化铜为着色剂,两者都属于釉下彩。译本中,将“青花釉里红”翻译为“Blue and White Glaze and Red Glaze porcelains”有些缺乏青花釉里红釉下彩的属性。建议可将其译为“blue-and-white with underglazed red”,这样西方读者就能联想到青花釉里红的外在色彩,产生很好的联动效应,从而达到交际的功能。“青花釉里红”属文化负载词,译者应发挥“译者中心”的作用,对“青花釉里红”进行文化维度和交际维度上的适应性选择转换。另一处可改善的问题为:英语中除了修辞需要外,很少重复同一个词或结构,因此,常使用同义词或代替句型等来替代前文出现过的词语和结构。但是,译文在表达“窖藏”时,都用了同一词汇“hoard-hidden”,这不符合译入语的表达习惯,可选用“kiln”进行替换。博物馆的介绍词具有外宣的功能,其英译用词严谨才能更好地树立博物馆的外在形象,适应馆内文物与参观者交流互动的生态环境。

四、结语

国家文物局印发的纲要表明各级博物馆应多积极推进中华文化与世界文化的对话与交流,满足公众多元文化需求。这为博物馆藏品介绍词的翻译质量提出了更高的要求。博物馆介绍词翻译不仅仅是两种语言间的简单转换,更是一种实现跨文化传播的有效途径。生态翻译理论的三维框架为博物馆英译提供了全面的研究视角,翻译工作者要尽力发挥“译者中心”的调节作用,不断丰富自己的文化素养,在了解中西方文化思维差异的基础上,对文物代表的文化内涵进行深入的了解,并从译入语的角度去研究相关文化负载词。积极采用文化补偿策略填补文化空白,这样才能够积极传播中华文化,从而达到跨文化交际的效果,更好地传播中华优秀文化的魅力。