“后限购时代”超大城市小汽车需求调控关键策略研究—以深圳为例

2020-12-31

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

0 引 言

近年来,国内外形势变化给我国超大城市交通需求调控带来了一些挑战。一是中美贸易摩擦不断升级,持续扰动我国经济发展。在此背景下,通过刺激汽车消费提振经济复苏成为各大城市恢复经济的重要抓手。同时,国家多部委频频释放放宽限购信号,要求限购城市增加小汽车增量指标,非限购城市严禁出台新的限购政策,并强调小汽车需求调控由“强控拥有”向“强控使用”转变。二是伴随新冠肺炎疫情的影响,人们对小汽车的依赖程度达到了空前新高,小汽车购车意愿进一步增加。新的外部环境背景下,我国超大城市小汽车增量调控逐步迈入“后限购时代”。在适度满足市民购车意愿、响应国家促进汽车消费政策号召前提下,通过经济杠杆合理引导小汽车使用,在经济复苏和交通效率间需求最大平衡是“后限购时代”小汽车需求调控的重要方向。基于此,本研究按照小汽车费用用者自付、精准时空调控、引导绿色出行原则,从适度提高小汽车使用成本、均衡交通需求时空分布、建立绿色出行奖励机制等方面,提出“后限购时代”超大城市小汽车需求调控关键策略建议。

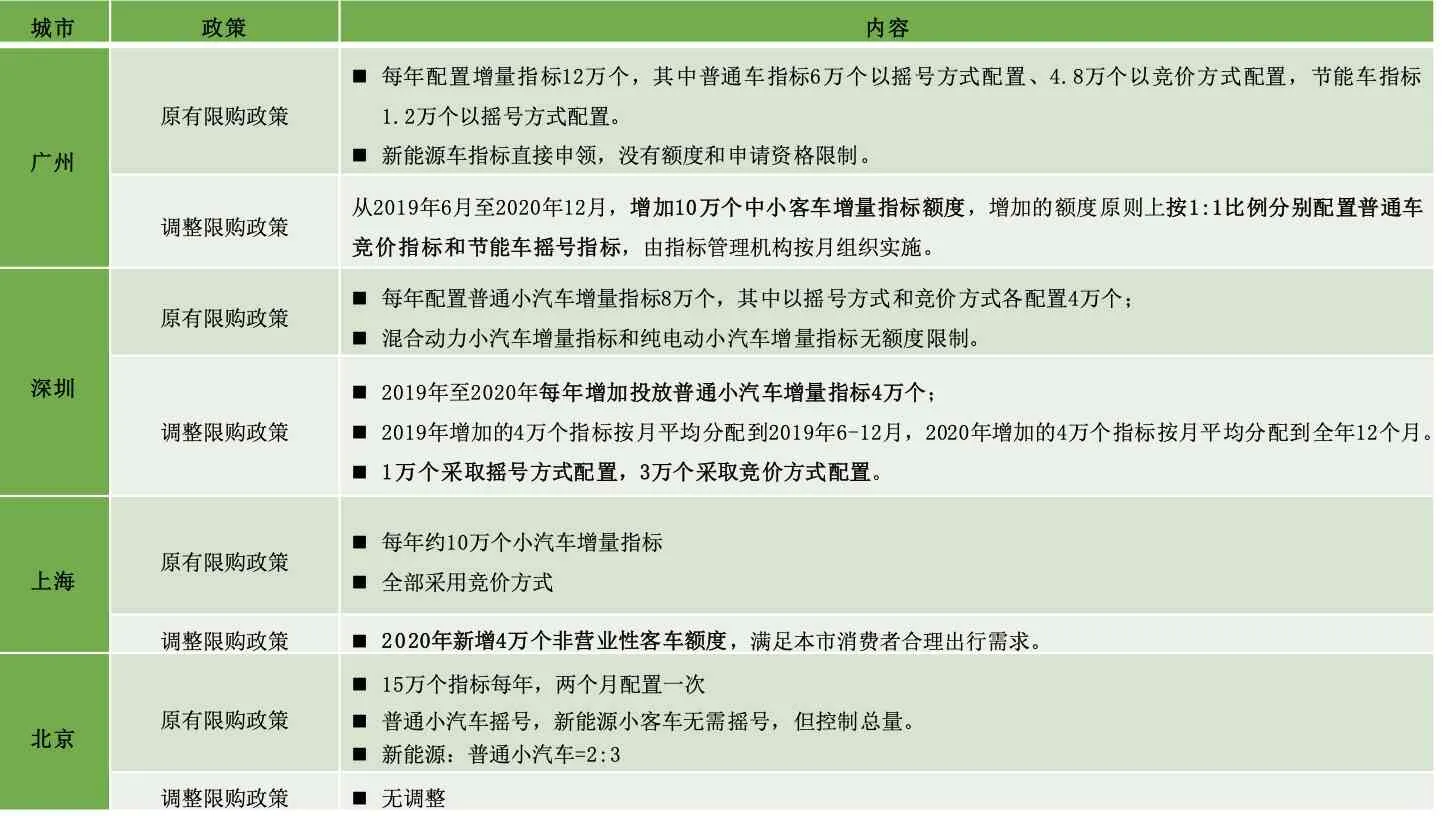

表1 超大城市小汽车“限购”政策放宽情况

1 外部环境研判

1.1 国家部委频频释放松绑限购信号,强调由“强控拥有”向“引导使用”转变

近年来,国家多部委频频要求放宽限购政策,新型冠状肺炎疫情对消费市场的冲击,更是加快了通过刺激汽车消费重振城市经济的步伐。2019年6月,交通运输部等十二部门和单位联合印发《绿色出行行动计划(2019-2022年)》,明确提出推进差别化交通需求管理,探索实施小汽车分区域、分时段、分路段管控措施,降低小汽车出行量和使用强度[1]。为了进一步推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用,2019年6月国家发改委发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》要求严禁各地出台新的汽车限购政策,加快由限制购买向引导使用转变,合理设置拥堵区域并研究拥堵区域内外车辆分类使用政策[2]。在国家政策号召下,广东省政府出台《广东省完善促进消费体制机制实施方案》,明确要求广州、深圳优化汽车消费环境,逐步放宽汽车增量指标,扩大准购规模。随后广州、深圳发布《关于增加中小客车增量指标配置额度的通告》,广州决定在2019年6月至2020年12月增加10万个中小客车增量指标额度,深圳2019年至2020年每年增加投放普通小汽车增量指标4万个。杭州市在2020年一次性增加2万个小客车指标,上海在今年内增加了4万个非营业性客车牌照供应额度。新形势下小汽车需求调控逐步迈入“后限购时代”,需求调控由限制拥有向引导使用转变已成为超大城市小汽车需求调控重要方向。

1.2 中美贸易摩擦升级扰动经济发展,刺激汽车消费提振经济成为主要抓手

改革开放40年来,随着我国汽车工业的快速发展,已成为国民经济的支柱产业。自去年美国挑起贸易战以来,我国对美国出口总额出现了快速回落,据统计2019年全年有7个月出口金额环比增速出现负增长现象。去年年底大规模爆发的新型肺炎疫情对全国经济的冲击更是雪上加霜。支撑国民经济增长的三驾马车中,消费和出口均受到了不同程度影响,对国民经济的拉动能力进一步下降。消费作为国民经济增长“三驾马车”中“动力”最足的一驾,GDP贡献率约为其他两个元素之和。据国家统计局公布数据,2019年消费、投资、出口对 GDP 增长的贡献率分别为 57.80%、31.20%、11.00%。汽车作为消费的重要子行业,通过刺激汽车消费、鼓励市民购车将成为拉动国民经济复苏的重要增长极。2月15日,《求是》杂志发表重要文章,提出“要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费”。《求是》此次发声是近年来中央政治局常委会层面首次提及刺激汽车消费的信号,处理好刺激汽车消费与城市交通协调发展是小汽车需求调控的重要任务之一。

图1 “三驾马车”对GDP增长贡献率

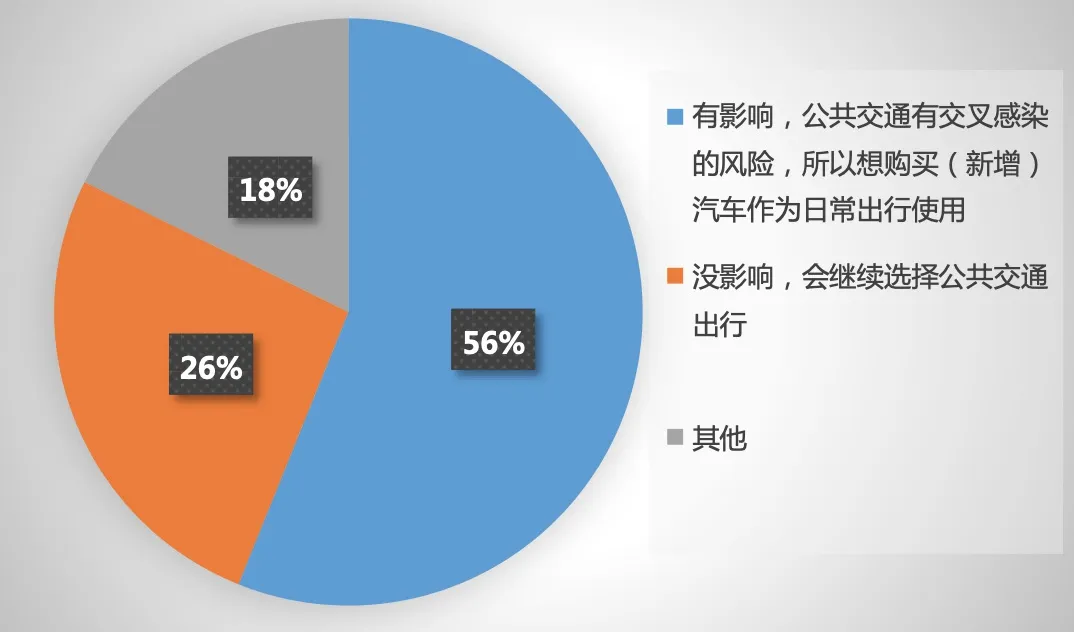

1.3 新冠肺炎疫情加剧市民出行对小汽车依赖,市民拥车意愿将进一步增强

新冠肺炎疫情对经济发展和交通出行产生了较大影响,考虑到公共交通存在较大疫情交叉感染风险,人们的出行习惯不同程度受到影响,更多人选择隔离性相对安全、更具弹性的小汽车出行,人们对私家车的依赖程度达到了史无前例的高度。以深圳为例,疫情期间选择公共交通出行的意愿明显降低,平均客流量为189.0万人次/日,同比下降了259.4万人次/日,降幅为58%。城市交通出行将大量转移到小汽车出行,给道路交通带来较大压力。根据深圳交警公布数据,工作日全天出行车辆规模达到常态化客流的110%以上。在一项对原本无购车计划的受访者中,近半数表示会因为疫情影响新增购车计划[3]。

图2 疫情期间新增购车意愿人群占比

2 小汽车需求特征关键问题识别

2.1 外部环境加速车辆保有高位增长,小汽车规模将进一步增加

在小汽车“限购”政策逐步松绑、刺激汽车消费提振经济、疫情加剧对小汽车依赖等外部环境叠加背景下,未来小汽车保有规模将进一步增加。以深圳为例,按照限购政策完全放开和维持当前限购发放指标额度(12万个/年)两种场景进行预测,至2025年全市小汽车保有量将接近500余万辆。在不采取任何小汽车需求调控措施基础上,道路交通运行状况将进一步恶化。

2.2 “用者自付”机制尚不完善,小汽车竞争优势依然强劲

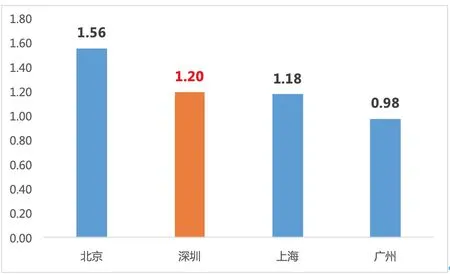

历年来我国城市在增加公交设施供给、优化组织模式、增加补贴力度等一揽子公交优先发展措施下,小汽车竞争优势依然强劲,小汽车机动化分担率居高不下。以深圳为例,十年来小汽车机动化分担率维持在40%之上,公共交通机动化分担率提升进入瓶颈期。核心原因之一即小汽车“用者自付”体制机制尚不完善,未能实现小汽车外部成本内部化[4][5],导致小汽车使用成本较低。充分借鉴欧盟交通负外部成本计算方法[9],综合考虑交通拥堵、交通事故、交通噪音、环境污染等负外部成本,计算深圳市小汽车出行负外部成本约为1.2万元/年,在超大城市中处于较高水平。

2.3 城市职住分离进一步加剧,通勤出行距离在持续拉长

图3 历年深圳市机动车保有量(单位:万辆)

图4 国内主要城市小汽车负外部成本对比[10](单位:万元/年)

随着城市发展空间外拓,可支付性房价主要分布在中心城区外围较偏远地区,更多人选择以距离换房价,导致职住分离加剧,全市通勤出行时长与距离持续增加。以深圳为例,根据手机信令数据分析,深圳市福田、罗湖、南山的“职住同区” 比例仅在50%-60%之间。根据《2019年深圳市居民出行调查成果分析报告》,2019年全方式通勤时长由2016年的21分钟上升至31分钟,通勤距离由5.6公里上升至7.0公里。机动化出行距离由8.6公里上升至11.3公里。

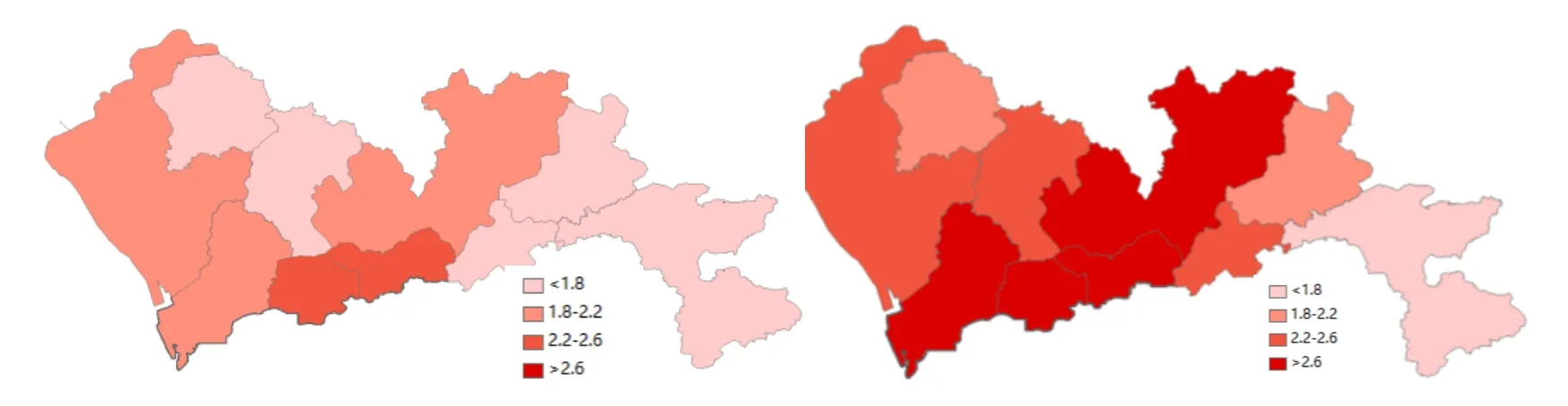

2.4 出行需求特征更加多元化,小汽车使用强度持续增加

近年来,随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,市民出行目的更加多元,购物、休闲、娱乐等非通勤出行比例逐年增长。北京早高峰时段通勤比例为52%,非通勤比例为48%[6]。根据深圳最新居民出行调查数据显示,2019年居民非通勤出行比例已超过50%。随着市民出行需求日益多元,一日出行链更加复杂。同时,车辆使用强度持续增加,以深圳为例,2018年小汽车出行强度为2.3次/日,比2013年增加0.4次/日。更加精细化的小汽车需求调控是适应高质量发展的必然要求。

3 “后限购时代”小汽车需求调控策略建议

“后限购时代”超大城市小汽车需求调控逐步由限制拥有向引导使用转变,引导使用主要遵循如下原则:一是用者自付调控原则。适度提高小汽车使用成本,实现外部成本内部化,完善小汽车“用者自付”体制机制。二是精准时空调控原则。能够对不同时间、空间下的小汽车的出行需求进行精准调控,均衡时空分布,提高交通运行效率。三是绿色集约调控原则。通过倡导、奖励等方式鼓励市民采用绿色、集约化的交通方式出行,将道路资源向公共交通倾斜,提高交通资源利用效率。基于以上原则,从适度提高小汽车使用成本、均衡交通需求时空分布、建立绿色出行奖励机制等方面,提出“后限购时代”超大城市小汽车需求调控策略建议。

3.1 适度提高小汽车使用成本,实现外部成本内部化

(一)建立小汽车“用者自付”体制机制,精准测算小汽车负外部成本

图5 深圳各行政区小汽车日均出行次数(左2013年,右2018年)

历年来,在持续推进公交都市建设过程中,小汽车出行优势持续居高不下,核心原因之一即小汽车综合使用成本较低。小汽车“用者自付”机制尚不完善,未能实现小汽车外部成本内部化。当前小汽车出行产生的交通拥堵、污染、噪音等负外部成本由社会替其承担,而非小汽车使用者。精准计算不同区域、不同时段的小汽车负外部成本,是制定经济杠杆调节政策的重要前提。小汽车负外部成本通常包括交通拥堵负外部成本、交通事故负外部成本、空气污染负外部成本、噪音负外部成本以及温室效应负外部成本[4]。可借鉴欧盟成熟的负外部成本计算方法,通过价格归一化,计算每辆小汽车出行产生的负外部成本。

(二)选定恰当的精细化调控政策载体,实现小汽车外部成本内部化

相比“一刀切”的行政手段,经济杠杆调控政策更具弹性与精准性。经济杠杆调控政策的核心目的并非收费,而是希望通过适度提高车辆使用成本来引导合理使用。当前小汽车调控政策未能纳入小汽车外部成本,一方面导致小汽车使用成本较低,小汽车竞争优势强劲;另一方面,小汽车出行成本过低进一步促进小汽车使用强度的提升,进一步加剧了道路资源分配的失衡。基于小汽车负外部成本计算机制,选定合适的经济杠杆调节政策载体是实现外部成本内部化、精准时空调控的关键。当前国际主流的经济杠杆调控措施包括交通拥堵收费、低排放区、停车收费等。结合城市发展阶段,选择合适经济杠杆政策载体,精准实现小汽车外部成本内部化。

(三)开展经济杠杆政策落地试点,以点带面推动大范围实施

经济杠杆调控政策作为关系市民切身利益的重大行政决策,虽然具备较好的调控能力,但政策落地实施往往困难重重。一是政策实施的法律体系尚不健全,缺少必要的保障性法律条款,需要修订相关法律为政策实施提供法律保障。二是经济杠杆调控政策是一项复杂的系统工程。以拥堵收费为例,收费区域、对象、费率、时段、技术等均需要较长时间的论证过程。三是民众对政策的支持力度直接决定了政策的成败[7],需要充分倾听社会声音,兼顾多元利益主体的诉求。因此,建议优先启动经济杠杆调控政策试点工作,按照“先试行-见实效-再实施”的原则,让老百姓逐步理解和认可经济杠杆调控政策,为后续全市范围推广做铺垫。

3.2 均衡交通需求时空分布,提高交通资源利用效率

(一)优化停车供给与差异化收费,“以静制动”引导车辆使用

基于“严控出行车位,保障基本车位”原则,严控公共交通发达、交通拥堵的商业区和办公区出行车位规模。对于新增配建车位坚持“定上限,无下限”,进一步降低出行车位的配建标准,鼓励“零配建”。对于住宅配建而言,实行分区差异化的停车供给策略,适度满足基本车位,并探索“停车自备位”政策的适用性。基于土地开发强度、公交服务水平、交通运行状况等特征,优化调整原有停车收费分区。探索制定分区域、分时段、分车型的差异化停车收费政策,提高中心城区、交通拥堵片区的停车收费标准。

(二)推行小汽车出行预约,均衡出行时空分布

通过预约出行提前掌握出行需求,调整供给策略,通过均衡出行需求时空分布实现改善拥堵目的。针对交通拥堵严重的片区,可充分借鉴景区预约等模式,实施进入车辆总量预约。首先基于多源大数据融合分析技术,识别城市客流集中、交通拥堵的重点片区,在充分考虑当地居民生产生活、商铺经济、商务出行等前提下,根据道路设施供给水平确定不同时段的预约名额。可根据具体拥堵特征,采用单日、半日等不同时间维度的预约管控。借助高清摄像头、现场执法等方式对没有成功预约进入管控区域的用户采取交通处罚措施,并结合预约实施效果进行滚动式效果评估和机制调整。

3.3 建立绿色出行奖励机制,倡导低碳绿色交通出行

以碳积分为介质搭建碳积分平台,建立绿色出行奖励制度。小汽车出行方面,将用户车牌与用户的碳账户绑定,在低排放区等碳排放严管区,对不符合通行标准的小汽车扣除一定的碳积分。方案设计中应充分考虑政策的公平性与精准性,对不同排放量车辆实施差异化扣除积分值。为防止潜在社会风险,建议碳积分不可交易,只能通过绿色出行来赚取。绿色交通出行方面,对于采用公共交通等绿色出行方式给予碳积分奖励。多余的碳积分可实现景区预约、电影票、餐饮票等利益兑换。积分获取与兑换均需要与第三方平台合作,如 “微信运动”小程序、“深圳通”二维码、“腾讯乘车码”等。通过搭建碳积分平台,建立小汽车出行与绿色出行的反馈循环机制,引导市民出行向绿色交通方式转移。

4 总 结

随着超大城市机动车保有量基数不断增长,车辆使用强度持续增加,小汽车限购政策效果日趋殆尽。中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等外部环境影响,加速推进超大城市迈入“后限购时代”,如何在加快经济复苏、提高交通效率两者间寻找平衡,是“后限购时代”小汽车需求调控面临的挑战。本研究按照用者自付、精准调控、绿色集约原则,通过适度提高小汽车使用成本、均衡交通需求时空分布和建立绿色出行奖励机制,探索了“后限购时代”超大城市小汽车需求调控关键策略,为打造不依赖小汽车的城市交通模式提供借鉴。