新阶段、新技术、新要求下的城市绿色交通发展思考 —以上海市为例

2021-01-04

上海城市交通设计院有限公司

1 研究背景

随着我国城镇化进程的不断加快,我国城市规模迅速增长,人口规模不断扩大,城市居民的出行总量和出行距离呈现大幅增长。同时,城市交通结构也发生了显著变化,机动化出行迅速上升,城市中心区的交通拥堵日益严重,环境污染和能源消耗压力不断加剧,可供增长的基础设施所剩有限。新阶段下上海等中心城市,伴随城市和经济的快速发展,交通问题日益复杂,这些因素对城市交通设施承载能力和安全运行带来了巨大压力。从我国中心城市交通的生命周期来看,已经从以基础设施建设为主的增量型发展阶段,逐步进入了品质优化提升为主的存量型发展阶段,新技术也随之大量涌现。新时代中国城市发展背负着实现“中国梦”的重要使命,亟需紧跟全球城市的发展步伐,追求高质量、可持续的发展。在此新阶段、新技术、新要求的背景下,如何构建高品质高效率的城市绿色交通体系成为了重要的研究课题。

2 现状分析[1,2]

以上海为例,交通设施的增加,交通方式的转变,能源结构的调整,交通运输量的变化,交通管理的实施等因素,都会对城市交通的能耗和排放产生深远的影响。截至2019年底,从机动车增长情况看,全市注册机动车保有量443.8万辆,较上年增长5.3%。其中,汽车保有量422.6万辆,同比增长5.9%。全市注册机动车千人拥有率为183辆/千人,同比增长5.1%。从对外交通情况看,虹桥、浦东两个机场已投用4座航站楼、1座单体卫星厅、6条跑道。上海机场完成飞机起降78.48万架次,较上年增长了1.7%。铁路旅客运输量同比增长4.7%,货物运输量同比下降2.7%。水路货物运输量同比增加4.6%,公路对外旅客发送量同比下降6.2%,货物运输量同比下降2.1%。从公共交通发展看,公共交通日均客运总量达到1 647.1万乘次/日,同比上升2.7%。已建成通车17条轨道交通线路,配备车辆5 911辆。全市公共汽电车线路1 575条,建成公交站点25 367个。从新能源车辆推广看,2019年上海新增推广上牌新能源汽车63 149辆,累计推广新能源车辆约29.1万辆,推广总量继续保持全球领先。从综合交通精细化管理看,完成56处道路交通拥堵点改善,100个停车资源共享利用项目,121个出租车候客站点建设。淘汰黄标车和老旧车3.3万辆。开展排放控制区相关检查4 706艘次。上海港建成规模以上岸电22台套,覆盖29个港口泊位。

从全行业能源消费量看,全市交通行业能耗消费量2 281万吨标准煤,较上年增长了3.7%。其中航空运输企业能耗总体呈上升趋势,较去年同期增长7.39%,航空业单耗与去年同期基本持平。水路运输企业能耗总体基本持平,比去年同期增长了0.95%,单耗较去年同期下降8.24%。上海境内铁路能耗呈上升趋势,同比增长11.85%,单耗较去年同期下降0.9%。公路运输企业单耗较去年同期下降1.34%。城市客运企业能耗较上年下降2.72%,其中出租和公交能耗降幅较大。从机动车和船舶排放量看,全市机动车氮氧化物排放总量较上年减少2.6%。机动车氮氧化物排放总量为8.67万吨,较上年减少2.6%。上海港(含洋山港)船舶排放氮氧化物、二氧化硫总量分别为9.81万吨、3.39万吨,分别较上年减少13.2%、17%。

3 发展趋势

首先,《交通运输部关于全面深入推进绿色交通发展的意见》提出:至2035年,形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的交通运输发展新格局,绿色交通发展总体适应交通强国建设要求。

其次,随着环境和能源形势的日益严峻,能源与环境已成为当前全球最为关注的问题。从国家政策来看,发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、大气污染等问题的有效手段之一,同时也是我国实现汽车产业转型升级的必由之路。新能源汽车正在向着电动化、智能化、网联化发展。在未来的交通出行体系中,汽车产业不再充当主角,而只是体系中的一个重要组成部分。未来出行体系涵盖汽车、交通、能源、基础设施、通信、大数据、云计算、人工智能等各领域,各行各业都将在未来成为出行生态系统中的一环,其发展需要整个生态系统中各单元的全方位协同。

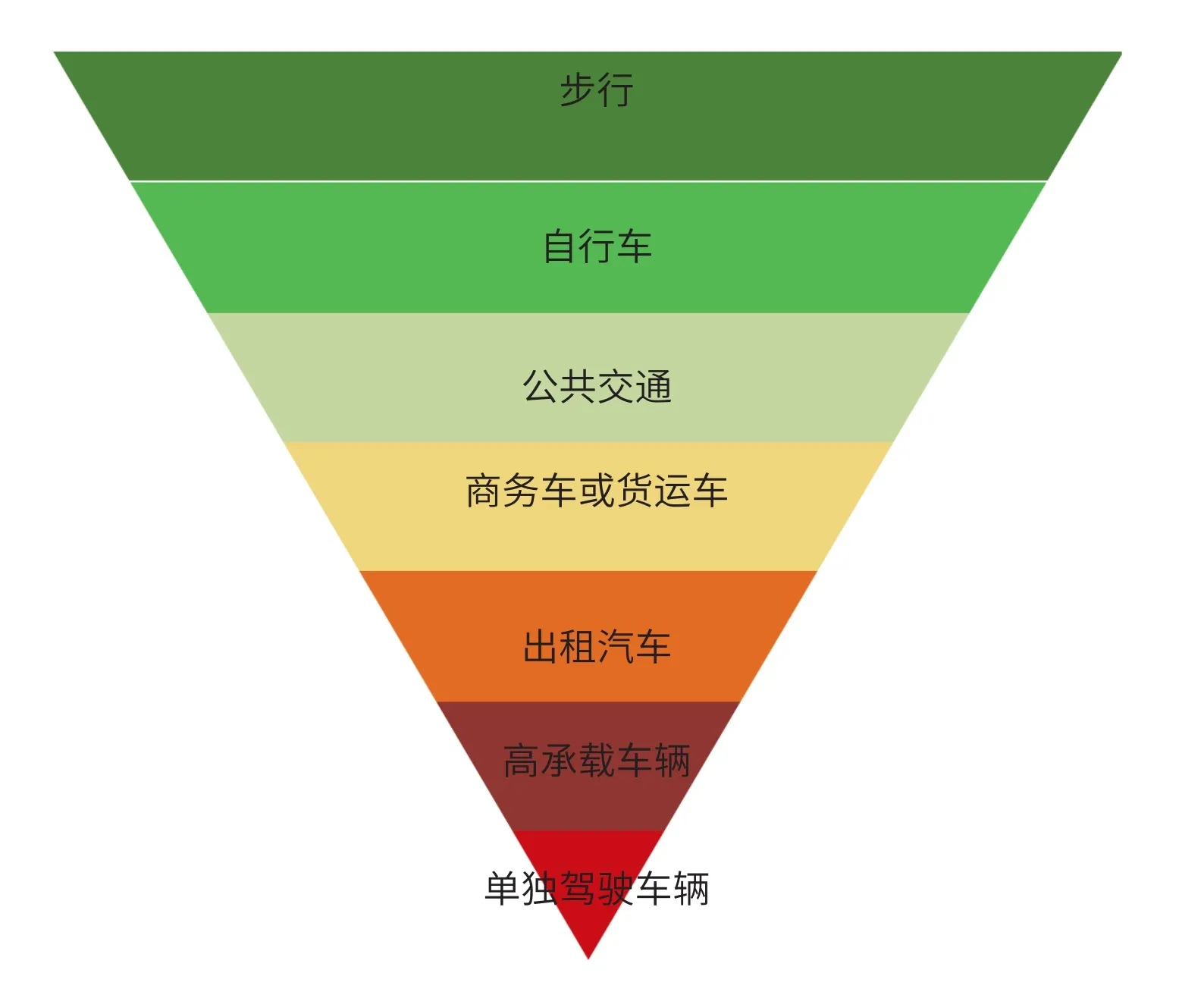

图1 绿色市内交通出行方式优先级

再者,新技术和新模式为绿色交通发展带来新动力。上海正处于创新驱动发展、经济转型升级的关键时期,以大数据、互联网+为核心的新技术革命方兴未艾,由此产生的新模式、新业态、管理新方式的发展和融合层出不穷。创新发展将成为交通节能减排和绿色发展的重要动力,将有助于提高交通运营组织效率、提升能耗和污染物排放的治理技术水平和总量控制水平。

总体而言,绿色交通不再仅仅是狭义的新能源汽车,而是要将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和管理的全过程,从而建成结构绿色、技术绿色、管理绿色的绿色交通运输体系。

4 结构绿色

4.1 构建集约高效的交通方式结构

20世纪90年代,加拿大环保学者Chris Bradshaw首次提出绿色交通体系,将交通出行工具按照能耗大小及排污情况进行优先级排序(见图1),采用“以人为本”的规划思维,充分考虑人的可达性、舒适性和安全性。绿色交通出行方式是发展环境友好型的交通方式。对于市内交通,节能环保的步行、自行车系统应有充分优先权,同时轨道交通、公交车、出租车等高效率低成本的公共交通系统有优先权。采用资源集约、大众化的出行方式,通过资源的整合和统一配置,实现较大的运输效率、社会效益和交通可持续发展。对于城市对外交通,优化交通运输结构,鼓励发展铁路、水运等运输方式,大力推进海铁联运,优化发展航空、公路等运输方式。

4.2 转型优化清洁环保的能源结构

优化客货运输结构持续,提升公交、出租、小汽车、长途客运、货运车辆等机动车的清洁能源使用比例,大力淘汰老旧车辆,鼓励使用纯电动、燃料电池等环境友好的新能源车辆。提高航空、水运、港口资源利用效率,强化清洁能源交通工具和设备的有效应用,加快淘汰高耗能老旧设施设备,减少单位周转量能耗和交通污染物排放、促进行业资源循环利用等,通过碳减排和碳中和,实现生态环境保护和能源可持续利用。

5 技术绿色

5.1 绿色的城市交通设计

街道空间的设计应体现“宜居”、“以人为本”、“生态低碳”的理念。创建人性化、系统化、连续化的慢行环境,打造生态、低碳、景观、休闲景观长廊,引导居民选择慢行交通,建设绿色、低碳的交通示范区域。在以公共交通为主导的城市交通发展模式下,打造公共交通信号优先、路权优先的交通系统。慢行交通应和公共交通有机结合、协调发展,使公共交通成为集散客流的有效工具。提升包括城市道路、街头绿地在内的城市公共空间品质,提高区域人气,营造优良品质的步行环境和良好的生活氛围。

5.2 绿色的城市交通建设

对于道路交通运输基础设施建设,全面推进公路及沿线设施、桥梁、隧道、运输站场节能照明技术、温拌沥青技术和沥青路面冷再生等技术应用,不断扩大清洁能源、可再生能源在公路交通运输基础设施建设中的应用,加强交通建设工地扬尘污染防治工作。对于港航基础设施建设,不断强化靠港船舶岸基供电技术、集装箱码头RTG“油改电”技术、港口机械节能技术等应用,积极推广清洁能源、可再生能源在港航领域的应用,加强码头堆场扬尘治理。对于航空交通运输基础设施建设,加大机场设施设备节能改造,支持机场加快节能新技术、新装备的推广应用。全面推广加装飞机翼尖小翼、飞机发动机升级改造、地面动力装置(GPU)代替飞行辅助动力(APU)装置等技术应用。

5.3 绿色的城市交通运营

对于道路交通运输运营,开展机动车驾驶培训模拟装置、治理公路运输车辆超限超载不停车预检系统、绿色汽车维修、机动车加装尾气装置、高效的交通组织等技术应用。智能交通系统作为先进的交通管理技术,运用高科技手段提高交通系统参与者、交通设施和交通工具之间的有机联系,从而最佳地利用交通系统的时空资源,降低运输成本,提高运输效率,保障道路畅通。对于水路交通运输运营,积极推广营运船舶和施工船舶节能减排改造、港口智能化运营管理系统、内河船舶免停靠报港信息服务系统等技术应用,严格实施船舶排放控制区管控措施,打造智慧、绿色、零排放港口。对于航空交通运输运营,不断强化机场运营管理系统、飞机飞行运营管理系统的升级改造等技术应用。

6 管理绿色

6.1 绿色交通指标体系构建

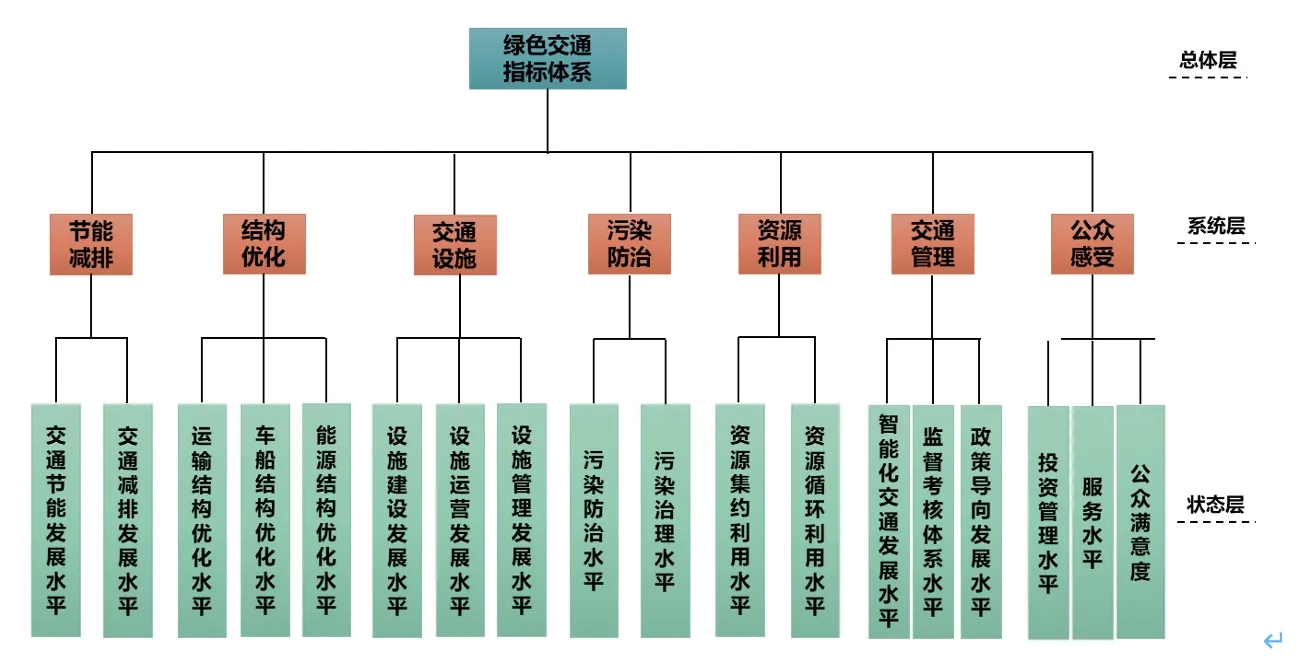

图2 绿色交通发展指标体系总体架构

目前,国内外对于绿色交通指标体系的研究已有良好开端,但评价内容各有侧重,主要反映出以下问题:一是覆盖面不足,已有的指标体系更多地侧重在节能低碳、污染防治、能源优化等方面,但对资源利用、社会效益等方面涉及较少,不能全面反映绿色交通发展的内在需求;二是普适性不足,已有的指标体系更多地适用于城市内部的绿色交通发展评估,对于对外交通(航空、水运、铁路、公路)考虑不全面,从综合性和系统角度来说存在一定的缺陷;三是可操作性偏弱,目前部分类别的指标以定性指标为主,在一定程度上无法准确、客观地评估出绿色交通的发展阶段,无法从横向和纵向角度去评判绿色交通的发展趋势。因此,有待进一步形成一套公认、完整、综合、可操作性强的指标体系(见图2),客观反映绿色交通和环境、资源、社会、未来的和谐发展情况、绿色交通系统整体的运行状况、绿色交通基础设施的建设情况、绿色交通发展所取得的业绩和成就,及公众对绿色交通的实际感受。

6.2 智慧监测管理体系建设[3]

全面推进行业信息化建设发展,实现能耗排放数据采集实时性、行业综合管理智能化,不断提高运营与管理效率。完善交通运输业能源消费和排放网上直报监测系统,推进企业能耗消费和排放动态监测平台建设,加强环境监测与城市交通运行各交通方式间、规划建设运营不同阶段间的整合对接及测算分析,构建交通节能减排监管平台。建立并逐步完善交通行业能源消费和排放数据库,深入挖掘交通大数据,动态分析和预测用能需求和排放趋势,实现绿色交通行业精细化管理,为制定和调整城市规划、交通方式结构、能耗效率、控制排放等方面的政策制定提供支撑。近期重点建设能耗占比较大的航空、水运行业监测平台;加快完善对居民影响较大的道路交通行业监测管理平台,加大智能交通出行诱导应用推广,提升道路通行、停车诱导、公交出行、不停车收费等服务体验;拓展自适应信号系统应用范围,中心城实现全覆盖,在郊区干线道路以及新城、新市镇内部道路推广应用。

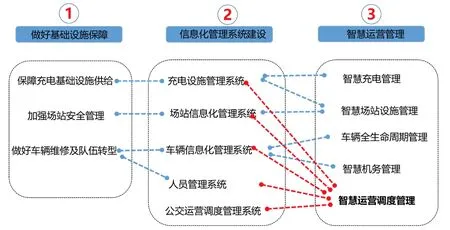

进一步构建新能源监测管理平台,实现现场监控系统功能及新能源综合管理两大功能。其中现场监控功能分布于各个场站,主要实现现场监管,包括充电管理、电力监控、车位检测、安全预警等。新能源综合管理功能设置于企业监控中心,用于数据统计、分析,如通过采集新能源车辆的充电数据和行驶里程,对停车场的用电情况进行分析,评估车辆的运行情况和百公里能源消耗,指导新能源车辆的运行,降低能源成本、提高管理效率,并为今后新能源车辆的持续发展和规划决策提供数据分析工具。适用于小汽车、公交等新能源车辆(见图3)。

6.3 动态评估及考核机制[4]

图3 新能源纯电动公交监测管理平台总体思路

完善交通能耗排放标准和考核体系,构建全覆盖的交通运输用能设备、设施能耗和污染物排放标准体系,推进行业节能环保准入和退出机制。强化交通运输企业节能减排管理,落实属地化管理职责,定期收集节能减排管控项目数据,对节能目标完成情况进行考评,强化节能目标管理,充分发挥目标责任制的引导和激励作用。进一步加强运输行业碳交易机制建设,积极鼓励交通运输企业参加国家碳排放配额管理,进一步扩大纳入范围和规模。加强行业相关人员技术培训,将能源节约、污染排放的相关知识纳入交通行业培训体系。开展形式多样的绿色低碳交通宣传,强化企业绿色交通理念。开展四新技术征集评选,定期开展推广交流会,交流先进技术与管理经验,即时发布和推荐节能减排新技术、新材料、新工艺和新方法。

7 结 语

新阶段、新技术、新要求的背景下,绿色交通理念已贯穿于交通基础设施规划、建设、运营和管理的全过程。如何构建高品质高效率的城市绿色交通体系将成为今后一段时期的重要研究课题,需要我们不断创新思维和持续探索,从而实现城市交通与资源和谐、与环境和谐、与社会和谐、与未来和谐。