螺旋CT肝动脉期最佳扫描时像研究的进展

2020-12-29张皓李琳吕发金

张皓,李琳,吕发金

1. 重庆市垫江县人民医院 a. 放射科;b. 药剂科,重庆 408300;2. 重庆医科大学附属第一医院 放射科,重庆 400016

引言

肝细胞癌是肝脏最常见的原发性恶性肿瘤,是目前世界第二大癌症相关死亡原因[1]。有症状的肝癌患者,其5年生存率仅有1%~10%,若早期被发现并接受外科治疗,其5年生存率可显著提高到50%以上[2]。目前大多数临床实践指南认为,在病灶的影像学表现典型的情况下,CT和MRI可以取代活检作为诊断原发性肝癌的首选方法[3]。所以,肝癌被早期检出和肝内病变被正确诊断的重要性,使得螺旋CT肝脏多期增强扫描的技术参数备受关注。肝癌以肝动脉供血为主,但肝动脉明显较门静脉和肝静脉细小,且高对比度的持续强化时间也明显较后两者短[4],而外科手术及介入治疗有术前充分了解肝动脉血管结构的需求[5]。所以,如何成功抓住肝动脉最佳时相是研究的焦点之一。放射科医师和技术人员了解其相关资料,能充分发挥螺旋CT肝脏对比增强技术的优势,故本文对其做一综述。

1 对比增强常用技术

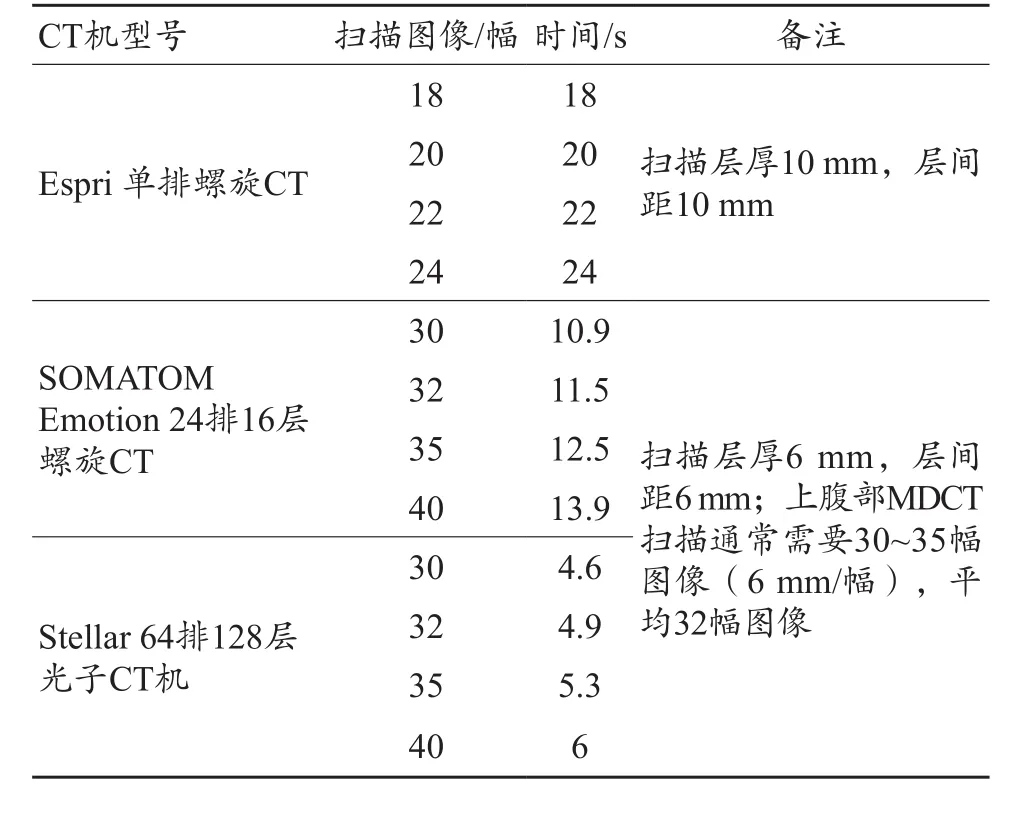

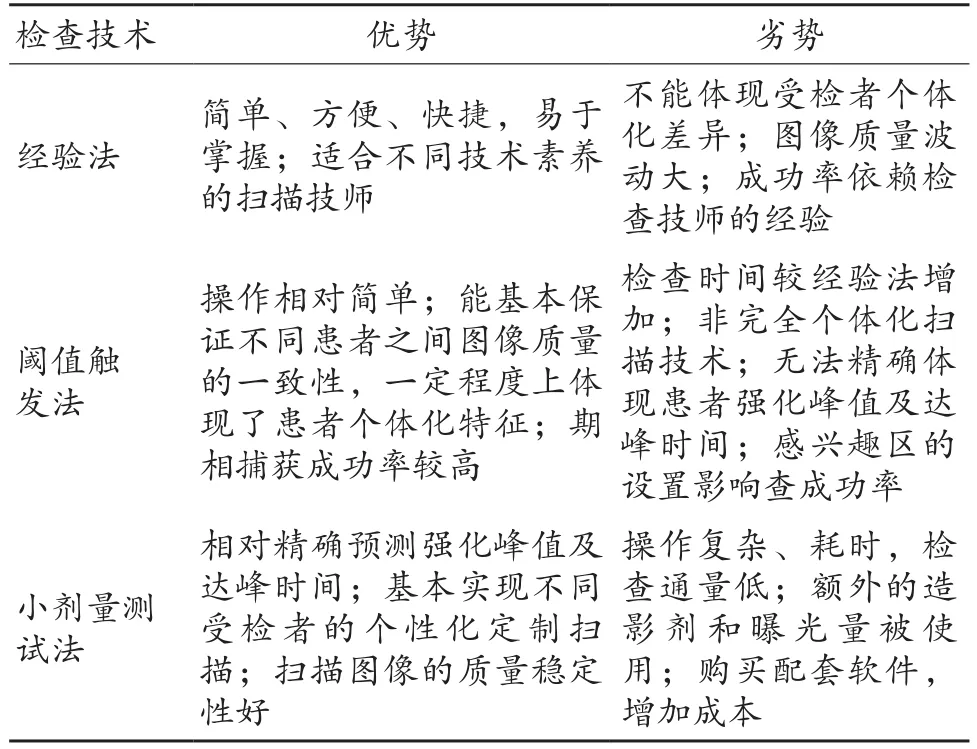

对比增强常用技术目前主要有三种,其中经验法在对比增强技术中是最早被广泛应用和深入研究的,这与早期CT机型扫描(4排螺旋及以下CT机型)时间较长有关[6](表1)。随着CT机及计算机软件的发展,16排螺旋及以上CT机型开始有采用阈值触发法[7]或小剂量测试法[8]来确定肝脏增强扫描的最佳起始时间。三种常用技术各有优劣势(表2)。

表1 Siemens CT机型和扫描时间的对比

表2 常用检查技术优劣势对比

1.1 经验法

经验法基于估算既定扫描配置方案下的肝动脉起始、结束及持续时间的平均值开启扫描,其中时间和期相是其重点。

(1)正常肝动脉起始、结束、持续和峰值时间的均值 (范围)分别为 16.9±4(12~21)、39.6±5.7(29~48)、22.7(10~33)、32.7(23~37)s,其中持续时间22.7 s可划分为肝动脉前期和后期,两者的均值(范围)分别为 16.7(10~23)、5.9(8~16)s,推荐肝动脉期扫描时间为注射造影剂后的25~28 s[9]。

(2)时间期相可进一步划分为肝动脉早期、肝动脉中期、肝动脉晚期(门静脉流入期)、门静脉期、门静脉-肝静脉期、肝静脉期及延迟期,分别为 16~25、20~30、26~38、45~60、55~70、65~75 s及 3~5 min,各期相间存在明显交叉[10]。

(3)注射速率在3 mL/s和4 mL/s时,主动脉强化峰值平均时间分别为32.1 s和30 s,肝实质强化峰值平均时间分别为66.4 s和60 s,建议肝动脉期、门静脉期延迟扫描时间分别设置为 30 s和50~60 s[11]。

(4)正常肝脏者和肝硬化者的造影剂剂量(注射速率)建议配置方案为1.5 mL/kg(2.5 mL/s)和2.0 mL/ kg(3.0 mL/s),在此方案下两者的主动脉、门静脉及肝实质强化达到峰值时间分别是28、52、73 s,肝硬化者31、68、77 s;肝硬化者的注射速率较常人有更高的需求[12]。

(5)直径小于3 cm(平均直径2.1 cm)的小肝癌(n=91个)[13]和直径小于1 cm的小肝癌(n=61个)[14]在肝动脉早期、肝动脉晚期、门静脉期的检出率分别为45.1%、83.5%、78%和32%、87%、82%,凸显了肝动脉晚期的重要性;小肝癌检出率在“动脉晚期+门脉期”(94.5%)与“双动脉期+门脉期”(97.8%)之间的比较差异无显著性意义[15]。

(6)若检查中含有肝动脉CTA和常规诊断,64排螺旋CT的扫描启动时间分别设置为注射造影剂后的21 s和34 s,可用于分别获取肝血管像及肝动脉晚期[5]。

综前所述,在经验法中,肝动脉期的建议启动扫描时间为25~30 s,但仍需要根据具体CT机型扫描参数和造影剂注射配置方案,以及受检者具体状况的不同做相应调整。例如5 mm相较于8 mm的准直,因全肝扫描时间延长而需要相对提前启动扫描时间;64排较16排螺旋CT扫描速度快,则需相对延迟启动扫描时间;不同年龄段受检者的血流循环具有差异性,扫描的启动时间也应适当予以调节[16];肝硬化受检者启动扫描时间根据病情严重程度延迟3~5 s[12]。

1.2 阈值触发法

阈值触发法是一种利用Sure-Star软件技术的造影剂自动跟踪扫描技术,在腹主动脉靶层面感兴趣区(Region of Interest,ROI)设置触发阈值,多选择在腹腔干或第一肝门层面[17],偶有脾脏[18]。根据患者血液循环速度的差异定制扫描,以获取优良的肝动脉期相[19-20],成功率优于经验法[21-22]。触发阈值和阈值触发后的诊断延迟扫描时间是其主要研究点

(1)腹主动脉触发阈值正常组均值(范围)为165±15(150~180)HU,肝硬化组均值为200±20(180~220)HU[19]。

(2)以腹主动脉强化净值150 HU为标准启动扫描,也可获得较好的肝动脉期,且造影剂用量75 mL即可满足螺旋CT肝脏增强的要求[20]。

(3)触发阈值100 HU,在注入造影剂后,肝动脉开始出现强化的时间平均为17 s,比小肝癌平均早4(0~14)s;小肝癌开始出现强化的时间平均为21.6 s,强化幅度逐渐升高,到达峰值平均时间为45 s;在平均36.3 s时的肝动脉期相显示小肝癌效果较好[23]。

(4)触发阈值设置为腹主动脉的CT净值增加100 HU,腹主动脉和肝动脉峰值的最佳延迟时间分别为触发阈值后15~17 s和19~21 s,腹主动脉峰值时间后的4~7 s达到肿瘤-肝脏对比期相峰值,此时肿瘤显影较好,检出率高[24]。

综前所述,阈值触发法的触发阈值通常设置在100~160 HU(或强化净值50~100 HU),根据CT扫描和造影剂注射方案,以及临床成像应用目标的不同,配搭不同的诊断延迟扫描时间。

1.3 小剂量测试法

小剂量测试法预注射小剂量造影剂(15~20 mL),应用smart软件监测腹主动脉ROI的时间-密度曲线和达峰时间,了解对比剂在受检者体内的循环过程。然后通过软件处理分析后,对注射造影剂后的延迟扫描时间进行设定,使肝动脉期相与对比增强的峰值区重合,实现个体的定制扫描,最大限度减少不同受检者的心输出量和外周血管阻力等差异的干扰,能有效地提高肝脏三维血管重组图像质量[25-26]。在应用于肝动脉或门静脉血管成像时,两者的峰值时间分别为16~19 s和24~32 s,它随年龄增大而延长,20~35岁组与>60岁组分别相差5~10 s,4~8 s,最佳扫描启动时间分别为小剂量预注射的峰值时间延迟6 s和8 s[8]。但此项技术存在着包括检查时间长、检查通量低,额外的造影剂用量和X射线辐射剂量等缺陷[27-28],使得它近年在肝脏CT多期增强扫描的临床应用中报导较少,MRI偶有报道错误,未找到引用源。

2 对比增强影响因素

它分为受检者、造影剂注射和CT扫描三部分。造影剂的增强是由受检者的生理状况和注射造影剂所决定的,与CT扫描无关。然而,CT扫描/图像采集的参数优化能够使我们最佳地可视化对度增强。虽然它们都与对比增强是高度相关的因素,但一些因素更密切地影响对比增强的强化幅度,而另一些因素更密切地影响对比增强的时间[29]。

2.1 受检者因素

2.1.1 体重和心输出量

受检者的体重和心输出量(心血管循环时间)是重要影响因素[30],其他包括性别、年龄、身高、肾功能和各种病理条件为非重要因素。体重是决定血管及实质造影增强程度的最重要的患者相关因素(图1)[31-32]。体重大者的血容量比体重小者更大,因此注射到前者血腔内的造影剂比注射到后者稀释得更多,导致增强幅度减低。体重和强化幅度是一对一的线性关系[33]。对于固定造影剂剂量的对比增强,增强幅度与体重成比例降低,见图1[32]。

2.1.2 心输出量

心输出量是影响造影增强时机的最重要的受检者相关因素。心输出量减少→造影剂循环减慢→主动脉和实质增强峰值延迟(图2[32])以及主动脉峰值增高,它们也呈线性相关。随着心输出量的减少,首先造影剂到达心脏血腔后被清除得更慢,导致增强期延长;其次造影剂弥散的减少,主动脉峰值增强幅度增加。所以个性化的延迟扫描对于不同心输出量受检者的对比增强效果会更好一些,它可以通过阈值触发法或小剂量测试法实现。

图1 四种不同体重对增强曲线的影响

图2 不同心输出量对增强曲线的影响

2.2 造影剂注射因素

与造影剂注射相关的关键因素包括注射持续时间、注射速率、造影剂量(= 注射时间 × 注射速率)、浓度和使用生理盐水冲洗。

2.2.1 注射持续时间

注射持续时间由注射造影剂量和注射速率决定(注射持续时间=造影剂量除以注射速率)。对比增强的大小和时间都受到注射时间的严重影响[34-35]。在固定注射速度下,随着注射时间的增加,碘的沉积量增加,血管和实质增强的程度与注射时间成正比(图3[32])。造影剂注射的持续时间是影响扫描时机的最重要技术因素。随着造影剂量的增大,动脉或实质造影剂增强达到峰值所需要的时间也增加。相反,固定造影剂量仅增加注射速率,达到峰值的时间缩短(图4[29])。因此,低量造影剂(和/或高注射率)方案导致早期动脉和实质的峰值增强,并需要较短的扫描延迟。较长的注射时间(即高量造影剂和/或低注射速率)方案会导致较晚的峰值增强,扫描时间应相对延迟。

2.2.2 注射速率

当注射速率增加时(固定注射持续时间),碘的释放速率和总量都增加,血管和实质增强峰值随之增加;主动脉对比增强效果显著大于实质[36],肝脏增强峰值的增加较为缓慢,只有在注射速率相对较低(<3 mL/s)时才明显(图5[35])。当固定造影剂量时,注射速率增加会使对比增强持续时间缩短。注射速率的增加导致动脉增强时间缩短但幅度升高,有利于快速的动脉CT扫描,而较长时间的血管增强(较长的注射时间)是较慢的CT扫描首选。注射速率越高,动脉与肝实质对比增强平衡的间隔时间越长,有利于动脉和门静脉的期相分离[37],改善病灶的检出和其影像特征的呈现(图 6[36])。

图3 三种不同对比剂剂量对增强曲线的影响

图4 三种不同对比剂注入速率对增强曲线的影响

图5 对比剂注射速率对增强峰值幅度的影响

2.2.3 造影剂的碘浓度

在固定注射时间、注射速度和注射量下,碘浓度越高的造影剂,其碘负荷越大,反应越快,所得到的峰值增强幅度增大,在给定增强水平上的时间窗增大[38]。然而,因为注射的时间和速率保持不变,达到峰值的时间不受影响。相反,当碘总量和注射速率保持不变时,注射量和注射时间随造影剂浓度的变化而变化。在此条件下,高碘浓度造影剂的体积小于低碘浓度造影剂。由于造影剂体积的减小,增强剂浓度越高,增强时间越短。然而,造影剂浓度较高的单位时间内提供更多的碘质,从而导致早期和更大的峰值主动脉强化(图7[29])。这种效应相同于高注射率的注入因素,增加碘量交付率和缩短注入持续时间,适用于CTA成像和富血供肿瘤的检出。

图6 高对比剂注射速率对增强曲线的影响

图7 三种不同浓度对比剂(总碘量相等)对增强曲线的影响

2.2.4 生理盐水冲洗

生理盐水冲洗将注射造影剂的末尾部分推入心腔,否则它们将被保留在注射管和周围静脉中,不能有效参与成像。因此,生理盐水冲洗既提高了造影剂的增强效果,又提高了造影剂的使用效率,还可以用于补偿低剂量造影剂的使用[39-40];注射超过30 mL的生理盐水冲洗可能不会导致增强效果的进一步改善。

3 存在的问题

国内外的造影剂应用参数的差异,造影剂总量、注射速率和注射时间均有明显差异。国内多采用固定的造影剂总量,以80~90 mL居多,固定造影剂注射速率3.0~4.0 mL/s (根据受检者年龄及血管壁弹性情况调节);欧美多采用依据受检者公斤体重(0.2 mg/kg)的方法计算造影剂总量,总量大多在150~180 mL,固定造影剂注射时间(30 s),而不固定注射速率。例如对于一位75 kg的受检者,国内外造影剂的用量分别为90 mL和150 mL。国外以每公斤体重计算造影剂总量是为尽可能消除个体差异的一种标准方案[41],并多采用阈值触发法,触发设置于腹主动脉(腹腔干水平层面)ROI的阈值(100 HU)后延迟15~20 s扫描[42];国内多采用小于100 mL的造影剂总量是出于适合亚洲人体型的肝动脉期扫描需要、造影剂肾损害、经济因素等方面的考量[10,15]。虽然两者能满足诊断所需,但在SCI论文的撰写前可能需要注意研究设计中造影剂注射剂量以欧美的标准为宜。

2011年3月,美国放射学院发布了肝脏影像报告和数据管理系统[43]。该指南的第二版(2013年)至第五版(2018年)均推荐了使用含肝动脉期(强烈推荐肝动脉晚期)的多期对比增强扫描技术对肝细胞癌进行诊断、分期。因为肝细胞癌通常在肝动脉晚期强化更明显;事实上,还有部分肝细胞癌仅在此期表现出强化[44]。不少研究认为大约在注射造影剂后32~36 s(或触发阈值[100 HU]后延迟20 s)启动扫描获取肝动脉晚期,门静脉显影良好,可以较好的显示富血供病灶[12,31,45-48],但也有研究认为此时门静脉显影较多,不利于充分显示和观察肝动脉分布走行以及满足外科手术或介入治疗术前准备的需求,建议注射造影剂后25~30 s(或触发阈值[100 HU]后延迟10 s)为肝动脉期的启动扫描时间[27,49-52]。在这两者间,可能需要根据放射科医师的阅片习惯和(或)临床需求做一平衡。

延迟诊断时间是指设定的监测阈值被触发后延迟曝光扫描时间,它与触发阈值搭配使用,是对比增强扫描中的另一项非常重要的扫描参数。一般包含准直宽度、螺距比、机架旋转时间、自动语音控制所需时长。这通常由CT机安装时工程师设定或依科室扫描习惯设定,不同的放射科间多存在差异。例如我科目前的设置为Siemens128层Stellar光子CT机为7 s,而3、4、5、6、10 s均有报导[20,47,53-55],还有一些研究没有给出此项参数[19,21,23,56-59]。所以需注意参数描述的完整性,便于读者研究学习及复制其技术方案;同时,此项参数或还有优化统一的规范化可能性。

4 总结

三种技术可因受检者和临床成像应用目标的不同而择优选用。经验法在早期CT机型较长扫描时间的背景下应运而生,简单快捷省时,阈值触发法和小剂量测试法作为后起之秀,获取优良肝动脉期相的成功率高。小剂量测试法对已知血循环异常(例如肝硬化或心输出量异常等)的受检者或高要求的血管成像等更具优势。考虑到工作效率和实用性,以及辐射剂量和造影剂注射剂量等,阈值触发法是临床工作中更常用的选项,但它获取的优良肝动脉期相成功率低于小剂量测试法,因此值得深入研究学习,以期获得进一步提高。多种与受检者和注射相关的因素影响肝动脉、肝实质对比增强的幅度和时机。虽然这些因素是相互关联的,但一些因素(体重、造影剂总量和碘浓度、生理盐水冲洗)对增强强度的影响更大,而另一些因素(心输出量、造影剂注射时间、注射速率)对增强的时间模式影响更大。了解各项技术的优劣势和常用参数以及对比增强影响因素,注意CT扫描和造影剂应用的参数配搭,有助于合理调试对比增强技术方案。近来,在迭代重建技术[60-61]的帮助下,低浓度造影剂结合低辐射剂量的双低联合增强扫描研究已展开[62-63],可以预期随着螺旋CT肝动脉扫描最佳时相扫描技术的发展和进步,将令更多受检者受益。