BQ57区Ⅲ1、3层剩余油潜力与分布规律研究

2020-12-29卓兴家范佳乐张继成

卓兴家,范佳乐,张继成

(东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318)

我国大部分陆相老油田已进入开发生产的中、高含水期,但剩余油开采仍具有较大潜力,因此重新对剩余油进行精细描述对油田开发具有重要意义[1-4]。颜冠山等[5-6]研究了各类地质因素及其与工程因素的耦合性对剩余油的控制作用,明确了此类油田剩余油的分布特征及下一步剩余油挖潜的方向。周游等[7-8]研究每一类流动单元储层的储量、采收率标定及油气产出,从宏观角度阐明了不同类型流动单元的剩余油富集规律及潜力分布。汪涛等[9-11]采用测井响应分析、油藏综合分析、层次分析等方法,解析了单一河道、点坝及点坝内部构型单元等不同级次曲流河储层构型对剩余油分布的控制与影响。王友启等[12-14]在油藏水驱极限驱油效率研究和渗流力学分析的基础上,对特高含水期油田剩余油分类提出了“四点五类”剩余油分类方法。

BQ57区边水活跃,从而导致油层采出程度低,热利用率低,水淹区动用程度差,水侵区采出程度低。在稠油热采过程中,由于后备资源有限,需要对水淹区剩余油进行精细描述,从而可以确保在热采过程中取得较高的产能。本文根据剩余油监测资料和数值模拟研究成果,分别从纵向及平面上研究了BQ57区Ⅲ1、3层的剩余油分布规律,为油田进一步挖潜剩余油奠定了基础。

1 研究区概况

目标油田BQ57区油藏类型为断层遮挡的断块(断鼻)油藏,油层均在断块(断鼻)高部位处富集,含油层段内有多个油水组合,没有统一的油水界面,油层属于层状边水稠油油藏。

储集层为中孔高渗储层,储集层随着地层埋深增大、碳酸盐含量增加而总体物性变差。BQ57区Ⅰ-Ⅲ油层组平均孔隙度为24.36%,平均渗透率为3 957×10-3μm2,平均碳酸盐质量分数为10.37%,其中Ⅰ油层组平均孔隙度为26.04%,平均渗透率为5 401×10-3μm2,平均碳酸盐质量分数为9.43%;Ⅱ油层组平均孔隙度为23.92%,平均渗透率为3 667×10-3μm2,平均碳酸盐质量分数为10.96%;Ⅲ油层组平均孔隙度为23.11%,平均渗透率为533×10-3μm2,平均碳酸盐质量分数为10.71%。

油田油层(埋深173.0~667.2 m)原始地层压力为1.53~6.23 MPa,地层温度为22.0~53.5℃,温度梯度为4.0℃/(100 m)。

地面原油相对密度分布在0.936 1~0.966 6 g/cm3,平均为 0.953 3 g/cm3;50 ℃下地面脱气原油黏度为 871.87~3 482.93 mPa⋅s。

研究对象为BQ57区EX21断块,其Ⅲ1、3层分为Ⅲ11、Ⅲ12、Ⅲ31、Ⅲ32小层,水淹面积 0.46 km2,水淹储量49.9×104t,目标区块的采出程度12.83%。蒸汽吞吐是一个降压开采的过程,随蒸汽吞吐开采的进行,油藏的地层压力大幅度下降,从而导致边水侵入现象日益加剧,BQ57区边水侵的水淹井数39口,占生产井总数的75%,其中由于地质因素关闭水淹井数为7口,工程因素关闭水淹井数为6口。

2 BQ57区Ⅲ1、3层纵向剩余油分布规律

2.1 BQ57区Ⅲ1、3层纵向剩余油分布规律

X5315井位于构造高部位,断层附近。X5914相对于X5315距离边水近,约有两个井距,位于前缘席状砂微相内。X5315位于水下分流河道微相内,距离边水较远,并受断层遮挡。虽然两口井远离油水边界线,但X5914在Ⅲ11和Ⅲ12层为强水淹,动用程度高。X5315在Ⅲ11为中水淹,动用程度中,在Ⅲ12为强水淹,动用程度高,说明区块水淹严重。

2.2 采出程度及剩余油分布状况

利用CMG计算结果,统计各小层的采出程度及剩余油分布状况如表1所示。

表1 BQ57区Ⅲ1、3层各小层剩余油数据Table 1 Each sublayer remaining oil data tables of layers III 1 and 3 in BQ57 area

图1为BQ57区Ⅲ1、3层各个层地质储量和剩余储量对比。

图1 BQ57区Ⅲ1、3层各个层地质储量和剩余储量对比Fig.1 Each sublayer geologic reserve and remaining geologic reserve collation map of layers III 1 and 3 in BQ57 area

由表1、图1可以看出,目前BQ57区Ⅲ1、3层剩余油为43.23×104t,仅为13.02%。Ⅲ11层地质储量大,剩余油较多,主要原因是Ⅲ11层边水侵入较为严重,虽然射孔井数多,动用程度高,但是开采效果并不理想;Ⅲ12层由于砂体较薄,且地质储量相对较小,因此累积产油量及剩余的地质储量均比较少,但其采出程度相对较高;Ⅲ31层油水边界线离井区较远,油井水淹弱,剩余油也较多;Ⅲ32层射孔井数只有7口,动用程度低,累产油和采出程度均较低。从纵向剩余油分布来看,Ⅲ11、Ⅲ31及Ⅲ32层应该为今后主要的挖潜层位。

3 平面剩余油分布规律

3.1 BQ57区Ⅲ1、3层剩余油分布规律

注采特征曲线为:

对式(1)时间求导,整理得:

而:

将式(4)代入式(1),整理得:

式中,Qo为产油量,t/d;Qs为注气量,t/d;Np为油藏蒸汽吞吐阶段的累积产油量,104t;Zs为油藏蒸汽吞吐阶段的累积注汽量,104t;Ros为油藏蒸汽吞吐阶段的瞬时油汽比;A、B分别为半对数坐标系中直线段的截距与斜率。

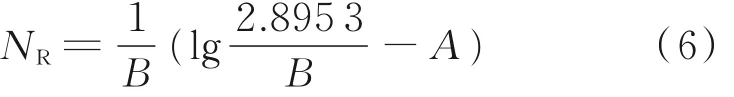

油汽比(Ros)是反映注蒸汽开采油田开发和工艺技术水平的综合性经济技术指标。在稠油蒸汽吞吐开发过程中,其极限油汽比为0.15,代入式(5)可以得到式(6),从而计算区块的可采储量(NR):

通过式(4)、(5),根据油田需要到达的油汽比,可以计算该油汽比下的产量。

根据定义,剩余可采储量(NRR)表示为:

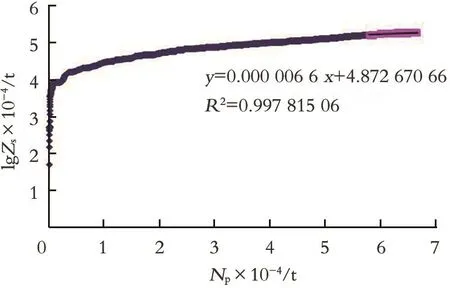

BQ57全区注采关系如图2所示。计算得到BQ57区Ⅲ1、3层的剩余可采储量见表2。同理,利用注采关系曲线法对单井进行可采储量的计算。图3为BQ57区累积产油和剩余可采储量分布。

从图3可以看出,计算得到累积产油量平均值为3 027 t,X5315井累积产油量最高为7 500 t。从剩余可采储量图上可以看出,单井剩余可采储量为100~7 000 t,其中X5315井的剩余可采储量最高,为6 400 t,结合纵向上的剩余油分布研究,井X5315在Ⅲ11为中水淹,动用程度中,因此X5315井更具有剩余油的挖掘潜力。

图2 BQ57区Ⅲ1、3层注采关系Fig.2 Injection-production relationship of layers III 1 and 3 in BQ57 area

表2 BQ57区Ⅲ1、3层剩余可采储量Table 2 Remaining recoverable reserves calculation table of layers III 1 and 3 in BQ57 area

图3 BQ57区累产油和剩余可采储量分布Fig 3 Distribution of cumulative oil production and remaining recoverable reserves in BQ57 area

3.2 数值模拟研究剩余油分布

分别对各小层不同沉积微相所对应的剩余油储量以及其对应的储量丰度进行统计分析,结果见表3、4。从表3、4可以得出,水下分流河道的剩余地质储量比例为52.87%,由于其分布面积最大,因此其剩余油所占比例最高,储量丰度值也最高;前缘席状砂微相所占剩余油比例为44.98%,其丰度值也较高。后期井网调整需要结合单井产能,因此井网调整的部位应优先考虑水下分流河道和前缘席状砂,而分流间湾、水下溢岸砂的剩余油所占比例较低,丰度值也偏低,不利于提高单井产能。

表3 各小层不同微相剩余油及比例Table 3 Remaining oil and proportion of different microfacies in each sublayer

表4 各小层不同微相剩余储量丰度值Table 4 Remaining reserve abundance of different micro facies in each sublayer (m3/m2)

4 结 论

(1)对BQ57区Ⅲ1、3层纵向上剩余油分布规律进行研究,得出剩余油总量为43.22×104t,其中:Ⅲ11层地质储量为 17.76×104t,剩余油较多,为14.72×104t,但采出程度达到了17.19%;Ⅲ12层地质储量最小,为5.79×104t,剩余油也较少,为4.86×104t,但采出程度达到了16.09%;Ⅲ31层剩余油最多,为15.4×104t,采出程度为11.20%;Ⅲ32层剩余油为8.26×104t,采出程度为6.17%。因此,Ⅲ11、Ⅲ31及Ⅲ32层应该为今后主要的挖潜层位。

(2)对BQ57区Ⅲ1、3层平面上剩余油分布规律进行研究,得出水下分流河道的剩余地质储量比例为52.87%,由于其分布面积最大,因此剩余油所占比例最高,储量丰度值也最高;前缘席状砂微相所占剩余油比例为44.98%,丰度值较高。由于后期井网调整需要结合单井产能,因此井网调整的部位应优先考虑水下分流河道和前缘席状砂,由于分流间湾、水下溢岸砂的剩余油所占比例较低,丰度值也偏低,不利于提高单井产能。