高山流水遇知音 中华文化之绝唱

2020-12-28肖瑞红

肖瑞红

【教学理念】

统编教材非常注重中华优秀传统文化的传承与理解,旨在让孩子们感受中华文化的源远流长,从小树立文化自信的意识。《伯牙鼓琴》作为小学高年段的文言文教学文本,其教学的展开既要培养学生的古文语感,也要落实此单元的语文要素,同时还要引导学生站在审美的立场感受古文之美。小学高年段学生已经具备了一定的自学能力,古文教学结合语文课程评价能更好促进学生学习。可采用多元评价方式落实学生评价主体,充分发挥学生的主观能动性,激励学生乐学。

朗读,理解,背诵,这是增强学生古文语感的“三板斧”,基于此,本课设计为三个环节:读通语句,读懂意思,读出意蕴。在教学过程中放手让学生借助注释、联系上下文、小组合作自主学习,达到熟读成诵的目标。疏通语句时让学生抓住难读、易读错字多读几遍,理解古文意思不必拘泥于逐字逐句进行串讲,聚焦关键语句引导学生深入学习即可。

统编教材采用双线组元方式进行编排,此单元人文主题为“美好的艺术之旅”,指向阅读的语文要素“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”。教学中通过创设情境引导学生沉浸式阅读,走进故事现场与古人同频共振,大胆展开想象,进行仿句练习:善哉乎鼓琴,()乎若(),在练习中拓展学生的思维,同时提问:“如果你是伯牙,面对子期你会做什么?”再次提升学生的想象能力。

众所周知,语文学科要借助学科优势培养学生的审美意识,让艺术的种子播撒在学生心中,让学生怀古思今向往未来,追求真善美的生活。课中运用古琴《高山流水》营造学习氛围,链接“资料袋”,让孩子们读出古文的音韵、文句之美,感知“知音”文化,领会艺术的美妙。

【教学目标】

1.自主学习“哉、巍、弦”3个生字。2.能正确、流利地朗读《伯牙鼓琴》,并背诵。3.能感受中华传统的“知音”文化,培植热爱祖国文化的基因。

【教学准备】

希沃课件。

【教学过程】

一、酝酿古意,初识“知音”

1.教师作揖行礼:“诸位小儿郎,近来可好?吾姓肖,名瑞红,谁能像为师这般介绍自己的姓名?”学生仿效用上文言文介绍姓名,教师赞扬:“此儿甚聪慧,已然用上了‘吾字,有学习文言文的好悟性,我们从一个字的使用开始慢慢靠近文言文。

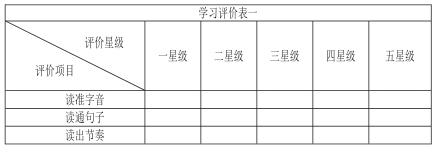

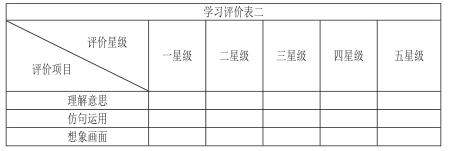

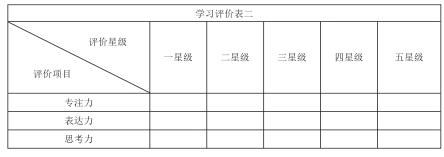

2.奖励大家,这儿有三张学习评价表,一会儿请大家根据课上的表现对自己和同学作出客观、冷静的评价,看谁得到的星星最多。

3.词语积累。课件出示此单元语文园地“日积月累”第一组词语“高山流水、天籁之音、余音绕梁、黄钟大吕”,学生朗读,师:“高山流水”与今天学习的《伯牙鼓琴》大有渊源。

4.让我们来一次穿越,回到几千年前的春秋时期,探寻古人的友情,一起读课题——读古文不妨把声音延长一些,显得更有古韵,有余音绕梁的感觉。

5.题目中的“鼓”在今天是指一种乐器,在古代是什么意思呢?——弹。这叫古今异义。

设计意图:入境始觉亲,在开课中播放悠扬绵长的古琴,加上教师有意使用文言语句与学生交流,并辅之运用“吾”字进行姓名介绍,读课题时特意拖长声音以显古味,这些小环节激发了学生学习文言文的兴趣,拉近了学生与文言文的距离。

二、熟读古文,理解“知音”

(一)通读,读准字音,读通句子

1.伯牙是名满天下的琴家,锺子期是砍柴的樵夫,他们之间会发生一个怎样令人荡气回肠而又千古传诵的故事呢?我们一起到文中寻找答案。

2.课件出示导学提示,学生自主学习:借助注音和注释读准字音,遇到长句子用“/”标出停顿,同桌互相听读,讨论修正读得不准的字音和不恰当的停顿,有疑问的地方圈出来。

3.交流。你认为哪些字音比较难读,需要提醒大家注意?

生1:“少选之间而志在流水”中的“少”字是个多音字,很容易读错,根据注释我知道“少选”的意思是“一会儿,不久”,所以“少”字在这里应该读shǎo。

生2:“伯牙破琴绝弦”的“弦”字应该读xián,请大家跟我读三遍。

生3:“以为世无足复为鼓琴者”这句中的两个“为”字读音不同,“以为”,读wéi,“为鼓琴者”表示行为的对象,读wèi。

生4:语气词“哉”“乎”读时延长声音,停顿久一些。

师:善哉,诸位善学矣!把这些难讀的字放进文中,你还能读好吗?谁能读给大家听一听?善听的同学来评一评,这位同学读得怎样?全班一起来读一读。

4.古人诵读会有合适的停顿,请再读课文,试着读好停顿,还可以摇头晃脑投入地读。

5.古文还需配古乐,伴着古乐我们一起读。

6.出示评价表一,同桌互相评价。

7.说说你给同桌评了几颗星,为什么?(诚恳,鼓励)面对同桌对你的评价,你想说什么?

(二)悟读,知晓文意,体会涵义

1.在以前的古文学习中,你会用哪些方法理解古文的意思呢?

生1:我会根据注释理解难懂的语句,也会联系以往学过的古文进行推想和判断。

生2:遇到不理解的地方,我会查阅资料,还会求助别人。

生3:课文插图也能帮助我解答疑惑。

教师:妙啊,汝等可谓是学习小古文的高手!请运用这些方法和同桌互相讲一讲《伯牙鼓琴》这个故事。

2.学生展示。

3.理解了古文的意思,就能读得更有韵味。我们一起读古文,用朗读靠近古人,老师大声读,你们小声读。

4.出示导学提示二。艺术需要想象,想象能为我们的生活增加更多的可能。默读古文,划出伯牙善鼓琴、子期善听的句子,在旁边做好批注,想象其中的画面。

5.交流。

生1:我从“方鼓琴而志在太山”和“少选之间而志在流水”这两个句子体会到了伯牙琴技高超,他的琴声能让人仿佛看见巍峨的高山和浩荡的江水,“方”和“少选之间”可以看出伯牙在极短的时间就能弹奏出有画面感的琴音,只有大琴家才能有这样的修为。

生2:请大家看到锺子期说的两句话,子期不仅用“善哉乎鼓琴”发出内心的赞叹,还能用“巍巍乎若太山”和“汤汤乎若流水”这样的句子描绘自己从琴声中感受到的画面,一个“又”字让我们觉得子期的心紧随伯牙的琴声。

师:诸生所言极是!各位都是学习文言文的知音啊!展开想象,伯牙的琴声还可能表现什么呢?请你仿照文中的句式和同桌一起合作说一说,读一读。

课件出示:伯牙鼓琴志在(),锺子期:“善哉乎鼓琴,()若()。”

师:多么和谐而动人的情景,琴声悠悠,心心相通,琴心合一,这样的情景让你想到了什么?

生:伯牙和子期真乃天下少有的知音,两人间知我所知,解我所意。

师:正所谓“相识满天下,知心能几人”,古文越读越有韵味,老师是伯牙,你们是子期,我们一起用朗读再现几千年前的感人画面,品味伯牙与子期的知音情。

师:琴声悠悠,情谊浓浓,山间草木见证了伯牙和子期的知音情,一个“志”字让你体会到什么?

生1:伯牙鼓琴忽而志在太山,忽而志在流水,这巍峨耸立的高山和浩浩荡荡的流水正是伯牙坚定的志向与宽广的胸怀啊!

生2:子期不仅听懂了琴声表现的画面,更懂得伯牙的理想与胸怀,这才是真正的知音!

师:伯牙与子期成就了“高山流水遇知音”的佳话,难怪孟浩然曰:知音世所稀。齐读古文,读出知音情意。

师:妙啊,尔等乃是古人的知音!如果你身在其中,就是伯牙或子期,你会怎么说,怎么做?

生1:如果我是伯牙,我会拉着子期欢喜若狂高喊“知音”,我们对酒当歌,不醉不归。

生2:如果我是子期,且将琴声作桥梁,我会和伯牙畅谈人生,互通心声,在林间赏花草、听松涛,一起游山玩水。

6.出示评价表二,学生自我评价。

设计意图:学习文言文,“读”占鳌头。读的环节和层次以及形式都要进行精心设计,读的教学要契合文言文文本特征,契合学生的认识特征,契合教学过程中学情的动态变化。读准字音,读通句子——读好停顿,读出韵味——读出画面,读出情感。三个环节逐步推进、层次分明,学生读得兴味盎然,教师教得轻松,放手让学生提出难读的字音和理解文言文的方法,充分体现学生的主体地位。在熟读的基础上领悟伯牙和子期之间拥有知音的默契。在读中适时引导学生互评、自评,充分发挥评价的促进和鼓励作用,评价表格列出评价项目和评星等级,让评价有抓手。

三、拓展古文,深化“知音”

1.伯牙和子期相识相知的情景多么令人感动,假如时光能在此驻足,该是多么圆满,然而世事古难全,当他们约定来年再聚首时,伯牙却没能等来子期,他悲痛欲绝,昔日一人鼓琴一人听琴的画面竟然已成千古绝唱,他用何种方式悼念知音?一起读——“锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。”

2.伯牙立在子期的墓前,情不自禁引吭高歌(师生合作读):“忆昔去年春,江边曾会君。今日重来访,不见知音人。但见一抔土,惨然伤我心!伤心伤心复伤心,不忍泪珠纷。来欢去何苦,江畔起愁云。此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死。”歌罢,伯牙决绝地破琴绝弦。

3.人生苦短,知音难求;云烟万里,佳话千载。中华文化对于纯真友谊的阐释莫过于“伯牙绝弦”,它流传至今并给人历久弥新的启迪,《伯牙鼓琴》选自两千多年前先秦时期的《吕氏春秋》,其两百多年后战国时期《列子·汤问》中的《伯牙绝弦》也记载了这个感人的故事,我们一起读——“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山!志在流水,钟子期曰:‘善哉,洋洋兮若江河!伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。”

4.(出示资料袋,师生合作读)由于这个传说,人们把真正了解自己的人叫做“知音”,用“高山流水”比喻知音难觅或乐曲高妙。我国古诗常提及伯牙、锺子期的传说,如:

锺期一见知,山水千秋闻。(孟浩然《示孟郊》)

锺期久已没,世上无知音。(李白《月夜听卢子顺弹琴》)

故人舍我归黄壤,流水高山心自知。(王安石《伯牙》)

王安石还有诗云:“摔破瑶琴凤尾寒,子期不在对谁弹,春风满面皆朋友,欲觅知音难上难。”

5.今天,我们学习《伯牙鼓琴》,传承知音文化,向古人致敬!伴着《高山流水》的曲子,背诵课文。

6.出示评价表三,小组合作评价。

师:会评价、会自我反省是一项了不起的本领,它能让我们在学习路上收获更多。此刻,教室里星光熠熠,你们都是我心中最亮的学习之星。

设计意图:语文学习应该在学生心中撒下一颗热爱中华文化的种子,课堂小天地,文化大背景,本环节立足课内并延伸至课外,鏈接丰富的材料,盘活学生的语言积累,按照时间顺序依次拓展诵读与“伯牙绝弦”有关的诗文,把核心意象和课堂融合起来,引导学生在浩瀚的中华文化时空中涵咏,深切品味东方文化的瑰宝——“知音”。

7.作业:课外阅读《吕氏春秋》。

本文系江西省教育科学规划重点项目“语文学科中小衔接重难点研究”(编号:18ZXZD021)子课题“基于中小衔接目标的小学高年段语文学业评价研究”的阶段性成果。

(作者单位:江西省瑞金市教科体局教研室)