胸肺型并殖吸虫病早期感染期的诊断

2020-12-24谢益兵洪加林黄友全许京轩陈棋陈小芳许崇永

谢益兵,洪加林,黄友全,许京轩,陈棋,陈小芳,许崇永

(1.永嘉县人民医院 放射科,浙江 温州 325100;2.永嘉县人民医院 检验科,浙江 温州 325100;3.永嘉县人民医院 呼吸内科,浙江 温州 325100;4.温州医科大学附属第二医院 影像科,浙江 温州325027)

并殖吸虫病是一种因食入了并殖吸虫囊蚴引起的全身性寄生虫病,以胸肺型并殖吸虫病常见,其临床表现复杂多样,无特异性。笔者回顾性分析胸肺型并殖吸虫病的临床表现、实验室特点及影像学表现,旨在提高对胸肺型并殖吸虫病的认识,以减少误诊。

1 对象和方法

1.1 对象 2010年1月至2018年6月经临床证实并在永嘉县人民医院治疗的早期感染期胸肺型并殖吸虫病患者62例。男37例,女25例,年龄3~79(32.1±18.6)岁。

1.2 病例筛选标准 根据临床病理变化与影像学演变过程将胸肺型并殖吸虫病分为早期感染期、现症排卵期和静止愈合期[1]。早期感染期:临床痰检未发现并殖吸虫虫卵,CT检查未出现空洞病灶。现症排卵期:临床痰检找到并殖吸虫虫卵,和(或)CT检查出现空洞影。静止愈合期:现症排卵期后,痰检不再有并殖吸虫虫卵,CT随访检查半年以上无变化。参照并殖吸虫病的诊断标准[2],结合本组患者实际情况,所有患者均符合:①血常规检查:外周血嗜酸性粒细胞比例绝对值明显升高;②肺吸虫抗体阳性;③胸部CT或DR检查示肺内病变,且伴有以下④⑤⑥⑦一点以上;④有生食或半生食溪蟹史或生饮溪水史;⑤皮下结节病理检查出肺吸虫虫体;⑥在事发地溪流捕捞溪蟹,检查蟹体内肺吸虫囊蚴感染率、感染度升高;⑦给予吡喹酮诊断性治疗1个月后,复查胸部CT,肺内病灶明显吸收好转。

1.3 治疗方法 给予吡喹酮口服25 mg/kg,3次/d,连服3 d。

1.4 分析指标 分析患者的流行病学情况、临床表现、实验室检查及影像学表现。

2 结果

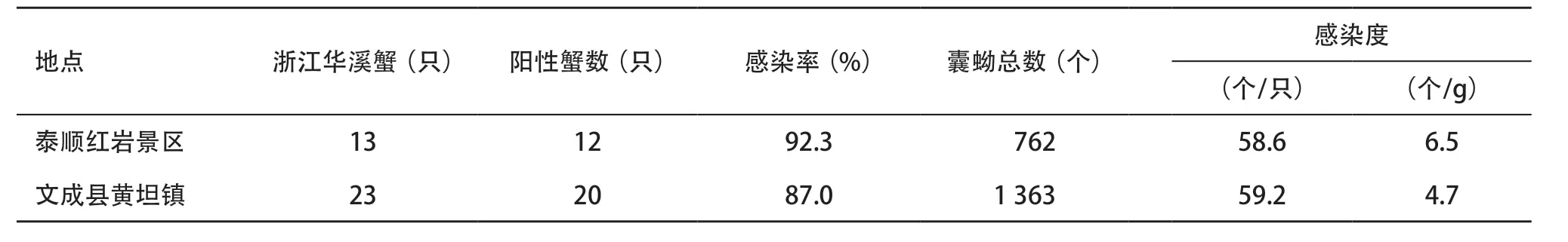

2.1 流行病学史 通过病例资料查询及患者电话随访,62例患者中,40例有生食、半生食溪蟹史,7例有生饮溪水史,15例流行病学资料不详。中间宿主检查:在泰顺、文成等2处事发地溪流分别捕捞卫氏并殖吸虫第一中间宿主放逸短沟蜷212只、102只,均未发现并殖吸虫尾蚴,阳性率为0。分别捕获卫氏并殖吸虫第二中间宿主浙江华溪蟹13只、23只,检查蟹体内卫氏并殖吸虫囊蚴感染率、感染度,结果见表1。

表1 浙江华溪蟹体内卫氏并殖吸虫囊蚴感染率及感染度

2.2 临床表现 62例患者中,以咳嗽、咳痰、胸闷、低热等感冒样症状就诊50例,伴咳铁锈色痰2例,腹胀5例;以腹胀、呕吐就诊2例;以自觉皮下结节就诊4例;以全身胀痛就诊2例;以头痛就诊1例;体检发现血常规异常3例。8例发现皮下结节,分布于颈部、胸部、背部、臀部、腹股沟、上肢及下肢等全身各处皮下,1~4 cm大小,无波动感,活动欠佳,皮温不高。

2.3 实验室检查 3例皮下结节活检见以嗜酸性粒细胞为主炎性脓肿,其中1例见肺吸虫虫体。3例行骨髓穿刺,骨髓片示骨髓小粒较多见,核粒细胞增生活跃,嗜酸性粒细胞易见,分别占34.0%、29.6%及21.0%,各期粒细胞形态无明显异常,全片均未见明显异常细胞;血片示核细胞量明显增多,以嗜酸性粒细胞为主,分别占60.0%、63.0%及42.0%,各期粒细胞形态无明显异常。3例给予胸腔闭式引流,胸腔积液检查,嗜酸性粒细胞百分比增加,分别为36.4%、53.0%及56.0%。

62例首诊肺吸虫抗体均阳性或弱阳性;外周血白细胞计数(4.69~42.63)×109/L,平均(12.62±7.01)×109/L,嗜酸性粒细胞绝对值(0.64~33.00)×109/L,平均(5.51±3.06)×109/L,嗜酸性粒细胞百分比8.8%~82.6%,平均35.6%±19.0%。驱虫治疗后15 d至2个月复查,19例嗜酸性粒细胞绝对值和(或)百分比降至正常,43例嗜酸性粒细胞绝对值及百分比均有不同程度下降。6~12个月后复查,13例失访,49例嗜酸性粒细胞绝对值及百分比全部降至正常。

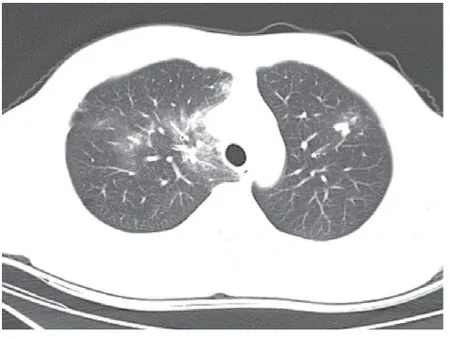

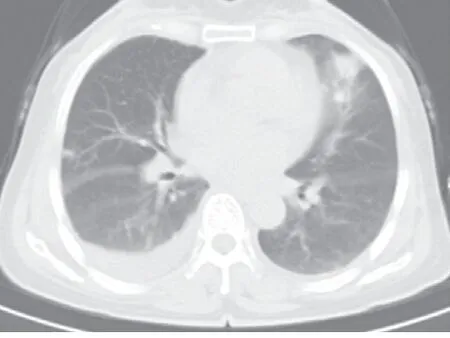

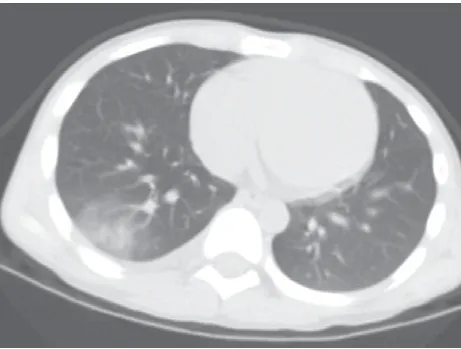

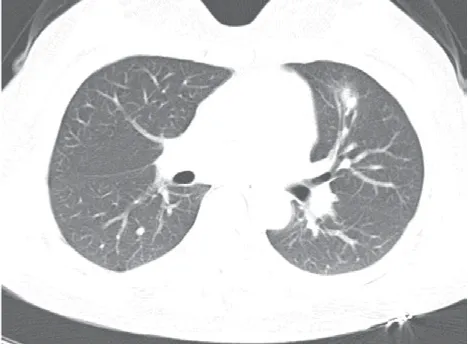

2.4 CT检查 肺内病变合并胸腔积液42例,单纯性胸腔积液4例,仅肺内病变16例。胸腔积液以少量弧形为主,双侧27例,单侧15例,合并少量气胸6例,合并心包积液1例。肺内病变随机分布于肺叶各段,多位于胸膜下肺组织,可表现为支气管周围炎(见图1)、肺内浸润性病变(见图2-3)、结节样病变伴月晕征(见图4)等。驱虫治疗后,51例15 d至2个月后复查,其中肺内病灶吸收痊愈29例,病灶明显吸收好转22例。

3 讨论

图1 患者男性,36岁,右肺上叶沿支气管分布的淡薄片状密度增高影,边缘模糊;左肺上叶见小结节状密度增高影,界欠清

图2 患者女性,54岁,左肺上叶下舌段片状密度增高影,内隐约可见结节影,边缘模糊,呈“月晕征”;右肺中叶外侧段小条状密度增高影,两侧胸腔少量积液

图3 患者男性,10岁,右肺下叶后基底段片状磨玻璃影,内隐约可见小条状密度增高影,右侧胸腔少量积液

图4 患者女性,41岁,左肺上叶上舌段结节状影,边缘模糊,呈“月晕征”,右侧胸腔少量积液

并殖吸虫病在亚洲、非洲及南美等地广泛流行,在我国分布范围亦甚广,涉及全国24个省市自治区。浙南山区溪流中以浙江华溪蟹为主,作为第二中间宿主,蟹体内寄生卫氏并殖吸虫囊蚴。有研究[3-4]对永嘉境内溪流溪蟹卫氏并殖吸虫感染率动态分析显示,囊蚴平均感染率、感染度均有下降,但部分溪域囊蚴感染率、感染度可高达100%、21.30个/g。本组部分事发地溪流(文成、泰顺)溪蟹蟹体内卫氏并殖吸虫囊蚴感染率分别为87.0%、92.3%,囊蚴感染度分别为4.7个/g、6.5个/g,均是并殖吸虫病的高发疫区。本组有40例有明确食用淡水溪蟹史,占64.5%(40/62),7例有生饮溪水史,占11.3%(7/62),15例流行病学资料不详,但均来自疫区,可能与询问病史不够仔细或食用了并殖吸虫囊蚴污染食物有关。

并殖吸虫病是一种食源性全身性慢性寄生虫病,根据不同受累部位,肺吸虫病可以分为胸肺型、腹型、脑脊髓型、皮肤型及混合型[5],且在感染虫体数量越多时越容易发生肺外型感染,如侵犯腹部、颅脑及皮肤等组织器官。肺部是卫氏并殖吸虫病最常见的寄生部位,本组病例仅讨论胸肺型并殖吸虫病,伴有皮下结节8例,与文献[6]报道相仿,皮下结节内可检出并殖吸虫虫体,本组仅1例检出虫体。胸肺型并殖吸虫病临床表现无特异性,常有咳嗽、咳痰、低热等普通感冒样症状,与普通感冒难以鉴别,本组有50例首诊主诉有感冒样症状,占80.6%(50/62),容易被忽视而延误治疗。

并殖吸虫病患者体内嗜酸性粒细胞升高,本组62例血常规检查、3例骨髓检查、3例胸腔积液检查,均提示嗜酸性粒细胞升高。嗜酸性粒细胞升高在并殖吸虫病的诊断中有重要参考价值,尤其是外周血中嗜酸性粒细胞增高的检出,只需血常规检查,简单、便宜,在临床诊断中可以普遍开展。以往认为,并殖吸虫病患者经治疗后嗜酸性粒细胞下降较慢,半年后才缓慢下降,大多需1~3年才能恢复正常[7]。本组患者嗜酸性粒细胞均有不同程度升高,但经治疗后恢复较快,2 个月内均有大幅度下降,其中19例降至正常范围,6~12个月后全部降至正常范围。分析原因,可能与本组病例均处在早期感染期有关。作者认为外周血嗜酸性粒细胞下降可作为早期胸肺型并殖吸虫病观察疗效的指标之一。

笔者认为肺内浸润性病灶合并胸膜腔积液,肺内结节样病变伴月晕征,结合外周血嗜酸性粒细胞增高,对并殖吸虫病的诊断具有一定特征性[8]。

综上所述,如患者主诉感冒样症状,血常规嗜酸性粒细胞增高,结合胸部CT检查肺内病灶,需考虑到并殖吸虫病的诊断,应仔细地询问流行病学史,进行肺吸虫抗体试验,使并殖吸虫病得到及时诊断和治疗。