浙江理工大学校名沿革考

2020-12-23高山高亚萍赵陈刚

高山 高亚萍 赵陈刚

摘要: 学校校名的沿革情况是办学历史的重要内容。但是,目前关于浙江理工大学校名沿革的专门研究较少,有关学校名称、变更时间还不够精确。文章以蚕学馆的办学历史为主线,以学科发展情况和办学层次变化为脉络,采用史料考据的方法,考察近代中国教育政策的嬗递,梳理考证浙江理工大学各办学时期的校名沿革和学源传承情况。通过论述浙江理工大学办学120余年来办学层次、学科特色的发展演变情况,确定了23个校名的准确名称和变更时间。

关键词: 浙江理工大学;蚕学馆;浙江丝绸工学院;校名;沿革

中图分类号: G529

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2020)11-0114-06

引用页码: 111206

Abstract: The evolution of school name is an important part of school history. However, at present, there are just a few studies on the evolution of Zhejiang Sci-Tech University, and the school name and the change time are not accurate enough. Taking the history of Sericulture Academy as the main clue, the development of disciplines and the changes of school running levels as the context, the paper investigates the development of modern education policies in China and summarizes the evolution of school name and original spirit inheritance of Zhejiang Sci-Tech University in each period. The paper discusses the development and evolution of the school running level and discipline characteristics of Zhejiang Sci-Tech University in the past 120 years, and determines 23 exact names and their change time of the university.

Key words: Zhejiang Sci-Tech University; Sericulture Academy; Zhejiang Sichou Institute of Technology; school name; evolution

浙江理工大学办学历史悠久,其前身为1897年创办于杭州西湖金沙港的“蚕学馆”,是“中国近代最早的职业教育机构”“中国近代农业教育的起点”,为全国培养了一大批蚕桑、丝绸、纺织科技人才[1-2]。

三个世纪以来,关于学校校名沿革的专门研究主要有傅调梅[3]关于1897—1928年校史沿革的记述,《浙江省立蚕丝学校校刊》《浙江省立高级蚕桑科中学章则一览》中关于校史的记述,以及朱新予等[4]对1897—1979年校史沿革的研究;此外,俞开其[5]研究了诸暨市职教中心的校史沿革情况,其1897—1952年的历史与浙江理工大学校史重合;苏轩等[6]在研究中也提及了校名沿革的相关内容。总体看来,关于学校校名沿革的专门研究较少,学校名称、更名时间还不够完整、严谨。因此,廓清校名沿革历史,精确校名变更时间,是一项非常有意义的工作。本文利用历史文献和档案资料,采用史料考据的方法,系统梳理校名沿革、更名时间、学源传承等,力求还原学校校名沿革的历史。

1 晚清时期(1897—1911年)

1.1 蚕学馆的创办及更名

“蚕学馆”的创办者是时任杭州知府林启(字迪臣)。林启为官,非常重视兴民利、办教育。光绪二十二年(1896年)二月,林啟调任杭州知府,鉴于中国蚕丝生产衰退,浙江省农民养蚕连年歉收,因而援引宁波海关税务司康发达提出的《蚕务条陈》,于光绪二十三年(1897年)夏[7]具禀浙江巡抚廖寿丰(字谷士)“筹划创设养蚕学堂”“为浙中开万世之厚利,为各省开风气之先声,即为国家裕无穷之帑”[8];同年七月获准创办,定名为“蚕学馆”。八月,林启委派邵章(字伯炯)在西湖金沙港怡贤亲王旧祠和关帝庙(现曲院风荷公园内)筹建校舍。1897年9月26日(九月一日)破土动工,1898年3月21日(光绪二十四年二月廿九日)落成,4月1日(三月十一日),学校正式开学[7],4月3日(三月十三日)开始上课[3]。

“蚕学馆”一开始为试办性质,“先请试办三年”[8]。光绪二十六年(1900年)六月,第一期学生毕业,各省纷纷来聘;地方政府和士绅都认为“蚕学馆”成效卓著,“遂议于二十七年以后,筹定常款,继续办理”。光绪二十八年(1902年)起,“遂定常年经费,增广学额,添建斋舍,永远办理”;其时常年经费10 100余元,“由东城讲舍经费,及书院贴奖书局提款、采访局提款、盐法局提款款项下拨给”[3]。

光绪三十四年(1908年)六月,浙江巡抚增韫(字子固)因“蚕学馆”办学成效显著,奏请清政府将学校更名为“浙江中等蚕桑学堂”[3]。同年八月,翰林院侍读吴士鉴(字絅斋)奏请清政府将学校升格为“浙江高等蚕桑学堂”,清政府批准,并令浙江巡抚增韫妥为筹办;但由于当时中学毕业生尚少,担心招生困难,因而暂时缓办“高等”[9]。宣统三年(1911年)六月,浙江省谘议局通过了“建议(浙江中等蚕桑学堂)迁移校址改设高等”案;九月,清政府同意将学校更名为“浙江高等蚕桑学堂”,校址迁移至艮山门外;但是,适逢辛亥革命,光复军兴,更名迁址,均未能实现[3]。

1.2 办学类型和层次分析

康发达在《蚕务条陈》中指出中国生丝出口日减,原因在于蚕种低劣,因而提出举办学堂、改良蚕种的建议。林启认同康发达的观点,他拟定的“蚕学馆”办学宗旨就是“除微粒子病,制造佳种,精求饲育,兼讲植桑,传授学生,推广民间”[7]。因而,不管是“养蚕学堂”“蚕学馆”还是“浙江中等蚕桑学堂”,当时校名里只有“蚕”“桑”,主要的教学内容是养蚕、制种,兼顾栽桑;虽然也设置了“缫丝法”“生丝审查法”等课程,但是由于设备、经费、人才等诸多限制,“制丝科”在师资队伍、场地条件、设备、设施等方面,均未具备。

“蚕学馆”创办时,清政府尚未制定实业教育章程。当时,“蚕学馆”对招生对象的要求是“无论举贡生童,有家世业蚕,文理通顺,年二十左右,明敏笃静者准其报考”[7],学制二年。光绪二十九年(1903年),清政府颁布了《奏定实业学堂通则》,规定了实业学堂的种类和等级,种类包括农业学堂、工业学堂、商业学堂等,等级包括高等、中等和初等[10]。光绪三十四年(1908年)六月,“蚕学馆”更名为“浙江中等蚕桑学堂”;此后,并未实际办理“高等”。可见,在这一时期,学校是一所“中等”“农科”实业学校。

2 民国时期(1912—1949年)

2.1 校名变更频繁

抗日战争爆发前,由于政府更迭、学制更改等原因,以及学校自身的学科发展,学校名称变化较为频繁。

1912年1月,南京临时政府教育部颁布了《普通教育暂行办法》,规定“学堂改称学校,监督、堂长改称校长”;4月,学校更名为“浙江中等蚕桑学校”[3],增设制丝科。1912年9月,北洋政府教育部公布学校系统,将实业学校分为甲种、乙种两级,甲种实业学校相当于中等学校;1913年1月,学校更名为“浙江公立甲种蚕桑学校”[3]。1913年8月,北洋政府教育部颁布《实业学校令》和《实业学校规程》,规定“实业学校分为甲种、乙种两级”“甲种以省立为原则”“甲种学校设预科、本科。预科招收年14岁以上,高小毕业或经试验有同等学力者,修业期一年;本科招收预科毕业或经试验有同等学力者,修业期三年”;同年12月,学校更名为“浙江省立甲种蚕业学校”[3]。1914年7月,学校添招“预科”一班,学制一年,毕业后升入“正科”,学制三年。

1922年11月,北洋政府教育部颁布《学校系统改革令》,改行新学制,规定“实业教育改称职业教育”“原甲种实业学校改为职业学校或高级中学,为高中程度”[10]472。1923年,浙江省教育厅颁发《施行新学制省立各校改组办法》,规定旧制省立甲种农业、蚕桑、商业各学校应一律改为省立职业学校;7月,学校改行新学制,招收高小毕业生入学,定预科二年为“初中”,正科三年为“高中”,毕业年限共为五年。1926年3月,学校更名为“浙江省立蚕桑科职业学校”[3]。1927年7月,学校将五年级学生分为“养蚕”“制丝”两系。1928年5月,经浙江省政府117次政务会议通过,自1928年度起,学校更名为“浙江省立高级蚕桑科中学”[3],招收初中毕业生,学制三年;7月,由国立浙江大学委任农学院院长谭熙鸿兼任本校校长;同年寒假,为了提高补习科的程度,养成劳工化之养蚕人才,呈准国立浙江大学,将“补习科”改为“初级训练班”,定额40名,二年毕业。

1932年12月,南京国民政府颁布《职业学校法》,规定“职业学校分为初级、高级”“高级职业学校招收初级中学毕业生或具有相当程度者,修业年限三年,若招收小学毕业生或具有相当程度者,其修业年限五~六年”[10]472。1933年春,学校奉令将“初级训练班”改称“初级蚕桑职业科”,毕业年限仍为二年;同年9月,学校更名为“浙江省立高级蚕桑科职业学校”[11]。1934年冬,学校更名为“浙江省立高级蚕丝科职业学校”[11],仍附设“初级蚕丝职业科”一班。1936年6月,奉令将1936年度招收的“初级蚕丝职业科”改定学程,延长毕业年限为三年;从此开始,学校高级部、初级部学生毕业年限同为三年;10月,学校更名为“浙江省立杭州蚕丝职业学校”[11]。

抗日战争爆发后,学校仍坚持办学,弦歌不辍,“自后经杭徽路而新安江、而龙游江,而会稽山区,而括苍山区,常在烽火之中,随地设坛讲学,草草设备”[12],虽然屡迁校址,但校名没有变化,直至中华人民共和国成立之后。

2.2 学科发展情况分析

民国时期,学校名称里先后出现过“中等”“甲种”“高级”“中学”等字样,但学校性质始终是“中等”职业学校。这一时期,学校名称的最重要的变化是由“蚕桑”改成“蚕丝”,体现了学科设置由“农科”转变为“农科”“工科”并重。“蚕学馆”创办之初,“制丝科”的办学条件并不具备;因此,光绪三十一年(1905年)十二月,学校公派当年的毕业生(第六期)方志澄(字亚农,未毕业而病故)、朱显邦(字文园)2人,赴日本东京高等蚕业讲习所研究制丝及考察蚕业。宣统三年(1911年)七月,朱显邦回校任制丝教习。1912年8月,学校增设了“足踏缫丝”“屑物整理”等实习课程,并建设了缫丝工场,“制丝科”逐步完备[3];从此,学校才有了“养蚕”“制丝”两个专业。1927年7月,学校聘请日本东京蚕业讲习所毕业生夏道湘、缪德海(字祖同)为制丝科教员,并将五年级学生分为“养蚕”“制丝”两系。1934年冬,學校更名为“浙江省立高级蚕丝科职业学校”,之后校名里“蚕”“丝”并列直至1952年,说明学校“蚕桑”“制丝”一体发展,逐渐成为一所“农科”“工科”并重的学校。

3 中华人民共和国成立后至改革开放之前(1949—1977年)

3.1 学校更名和专业变化情况

1949年5月3日,杭州解放。不久,杭州市军管会文教部派出军代表陈章耀(女)接管学校,接管的方针是“维持现状,逐步改造达到顺利接管,保存资财,按时开学,教员安于教学,学生安于学习的目的”[13]。1950年8月,学校在萧山坎山租用华光丝厂为学校附属丝厂,并租用附近房屋设置学校分部;9月,学校高级部制丝科学生全部迁到分部上课并进行丝厂实习。

根据中央“调整、整顿和有条件地发展技术学校”的方针,1952年1月23日,浙江省政府工业厅、农林厅、文教厅发布联合指示,决定:坎山的学校分部(制丝科)单独成立“浙江省制丝技术学校”,由省工业厅主管;古荡的学校本部(蚕桑科)合并“国立湖州高级蚕丝职业学校”,定名为“浙江省蚕桑技术学校”,由省农林厅主管[14]。指示要求,两校即日起进行筹备工作,于1952年度第二学期开学时正式成立。之后,因古荡校址被浙江大学扩建征用,“浙江省蚕桑技术学校”于1955年8月暂时并入嘉兴农校;1956年初在诸暨县牌头区复校,定名为“浙江省诸暨蚕桑学校”;此后,先后更名为“诸暨蚕桑专科学校”“诸暨蚕桑学院”“绍兴市农业学校”等;2009年8月,与诸暨中专合并,更名为“诸暨市职教中心”[5]。

1952年9月,“浙江省制丝技术学校”合并了“浙江工业干部学校”纺织科,更名为“浙江省杭州纺织工业学校”[13]394,设制丝、纺织两个专业。浙江工业干部学校纺织科的前身是“浙江省立杭州高级工业职业学校”染织科,其学源可追溯到宣统二年(1910年)十二月创办的“浙江中等工业学堂”;此后,先后更名为“浙江公立中等工业学校”“浙江省立甲种工业学校”,抗日战争爆发后停办[15]11-18;1946年2月在杭州复校,恢复校名为“浙江省立杭州高级工业职业学校”;1950年2月24日,浙江省工矿厅将该校与其他学校合并成立“浙江工业干部学校”,设机械、土木、化学、测量、纺织(原为染织)五科[15]213-214。杰出校友陈之佛、都锦生、夏衍、常书鸿、沈西苓、查济民等教育家、实业家、艺术家先后毕业于“浙江省立甲种工业学校”染织科(1914—1919年,染织科分为机织、染色两科)。

1953年夏,“浙江省杭州纺织工业学校”合并了“浙江省杭州工人技术学校”,更名为“浙江省杭州工业学校”[13]394,设制丝科、纺织科、棉织科、机械科。“浙江省杭州工人技术学校”创办于1952年12月,招收工人和在职干部就读[13]394。1954年8月,全国大专院校院系调整,“浙江省杭州工业学校”制丝科并入江苏省浒墅关蚕丝学校。1955年11月,“浙江省杭州工业学校”改名为“杭州工业学校”[13]494。1956年2月,经多方交涉,将合并到江苏省浒墅关蚕丝学校的制丝科调回杭州,“杭州工业学校”恢复设置丝绸科[4]。

1958年7月3日,在“杭州工业学校”丝绸科、纺织科、棉织科的基础上,成立了“浙江纺织专科学校”[16]。此时,学校就由“中等职业学校”升格为“专科学校”,学制为五年一贯制专科,设制丝、丝织、棉纺、棉织、纺织机械等专业;1959年,制丝、丝织两个专业开始招收四年制本科生。

1960年3月,“浙江纺织专科学校”与浙江大学的冶金系、土木系、地质系和浙江电力专科学校、浙江机械专科学校等合并,成立“杭州工学院”,原“浙江纺织专科学校”成为“杭州工学院”内的纺织工程系,保留四年制本科,取消了五年一贯制专科。1961年9月,根据中央“调整、巩固、充实、提高”八字方针,“杭州工学院”并入浙江大学,纺织工程系单独成立“浙江纺织专科学校”,学制为四年制本科[13]519-520。1962年8月30日,学校更名为“浙江絲绸专科学校”[17]。1964年8月17日,国务院批准学校更名为“浙江丝绸工学院”[18],由浙江省主管,修业年限为四年。1965年,设置制丝、丝织、印染专业。

1970年7月27日,浙江省革委会决定“将浙江丝绸工学院下放给杭州市,改办专科学校,校址设在原杭州化工学校”[19];8月29日,杭州市革委会决定“将浙江丝绸工学院改为杭州工业学校”[20],设动力机械、电子、化工、丝绸4个专业,学校降格为“中等”专科学校。1973年,丝绸专业分设为制丝、丝织两个专业招生,其他专业停止招生。1973年3月,国务院提出“对中专、技校要抓紧调整、规划、布局等工作,根据需要与可能适当发展”的方针。1973年12月6日,浙江省委决定“将杭州工业学校划归省第一轻工业局领导”[21]。1974年,学校增设丝绸机械专业,恢复印染专业。1975年8月16日,教育部发文恢复“浙江丝绸工学院”[22],设制丝、丝织、印染、丝绸机械四个专业,学校又恢复为“专科学校”。1977年,恢复高考,四个专业恢复招收四年制本科生。

3.2 校名变化分析

这一时期,由于国家教育方针变化及政治运动的影响,学校经常合并分设,学校名称、专业设置变化非常频繁。其中,学校名称的显著变化有二:一是学科专业的变化,由“蚕丝”改为“制丝”而又改为“纺织”“工业”“丝绸”,除制丝专业外,学校还发展了丝织、印染、丝绸机械等专业,在几所学校合并时期,还一度设置棉纺、棉织及其他工科专业;这是自1897年以来校名里首次没有“蚕”,说明制丝科彻底独立,学校由“农科”“工科”并重变为纯“工科”学校。二是办学层次的变化,由“职业学校”转变为“专科学校”“学院”,这说明学校的办学层次由“中等”职业技术学校升格为“专科”“本科”院校。

4 改革开放以来(1978年至今)

4.1 学校事业快速发展

1978年,学院进行了改革整顿,设立了丝绸工程系、机电工程系、染化工程系和基础课教学研究部,增设电子自动化专业。1979年,新增丝绸美术与品种设计专业。1982年初,学校被批准为“学士学位授予单位”。1983年,增设服装设计专业。1985年以来,学校部分专业名称进行了调整,丝绸机械改为纺织机械,电子自动化改为工业电气自动化,制丝、丝织两专业合并称丝绸工程,染整改为染整工程,丝绸美术与品种设计改为纺织品设计;增设了服装(服装工程)、针织工程、工业会计(后改为会计学)、染织设计、工业外贸、市场营销、机械电子工程、计算机及应用、精细化工、应用电子技术、办公自动化专科、工业设计、国际金融、供热通风与空调工程专科、高分子材料与工程等专业。根据教育部1998年新颁布的专业目录名称,1999年起,学校按照本科专业13个,专业方向7个,专科2个进行招生,其中本科专业包括:国际经济与贸易、艺术设计、应用化学、材料科学与工程、机械制造设计及自动化、工业设计、电子信息工程、计算机科学与技术、轻化工程、服装设计与工程、纺织工程、市场营销、会计学。

1979年,学校开始招收硕士研究生。1984年1月,被批准为“硕士学位授予单位”(第二批),并批准“丝绸工程”(后改为“纺织工程”)为硕士学位授权点。后来,先后增加“染整工程”“服装设计与工程”“纺织材料与纺织品设计”硕士学位授权点。1994年,学院开始与浙江大学联合培养博士生。学校的办学规模显著扩大,从4个专业发展为20余个专业(方向),从单一的工科学校发展为工学、经济学、文学、管理学、理学等多学科院校。学校的办学层次明显提升,能够培养专科生、本科生、研究生,获得了“硕士学位授予单位”,并开始联合培养博士研究生。1999年4月21日,教育部批准学校更名为“浙江工程学院”[23]。2000年12月,学院启动下沙校区建设;2001年10月,下沙校区正式启用。

2001年6月,浙江工程学院第一次党员代表大会提出了“高起点、超常规、跨越式、分阶段有重點、多学科协调发展的战略”,2010年前后的发展目标是“建成一所以工为主,理、工、文(艺)、经、管、法等多学科协调发展,特色明显,部分学科居于国内一流水平的教学科研型大学”。

2002年7月,浙江省政府同意在“浙江工程学院”的基础上筹建“浙江理工大学”。根据筹建要求,学校先后制定了《2002—2005年专业建设与发展规划》《师资队伍建设和发展规划》及《2003—2007年建设和发展规划》并组织实施。至2003年,学校已形成研究生教育、本科教育和成人教育,以及公办教育、民办教育、国际合作教育等多层次、多形式的办学格局;学校设材料与纺织学院、服装与艺术设计学院、经贸与管理学院、信息电子学院、机械与自动控制学院、国际时装技术学院等14个二级学院(教学部),33个本科专业,14个硕士学位授权点。2004年5月17日,教育部批准学校更名为“浙江理工大学”[24]。

4.2 更名原因分析

改革开放以来,国家各项事业逐步走上正轨,学校的办学规模、办学层次也有了长足的进步。这一时期,学校名称的显著变化有两个方面:一是由“丝绸”转变为“工程”“理工”,表明学校从单一的工科院校逐步发展成为一所理工为主,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的综合性大学;二是由“学院”升格为“大学”,反映了学校办学层次的提高,由本科教育提升为研究生教育。

5 整体沿革情况

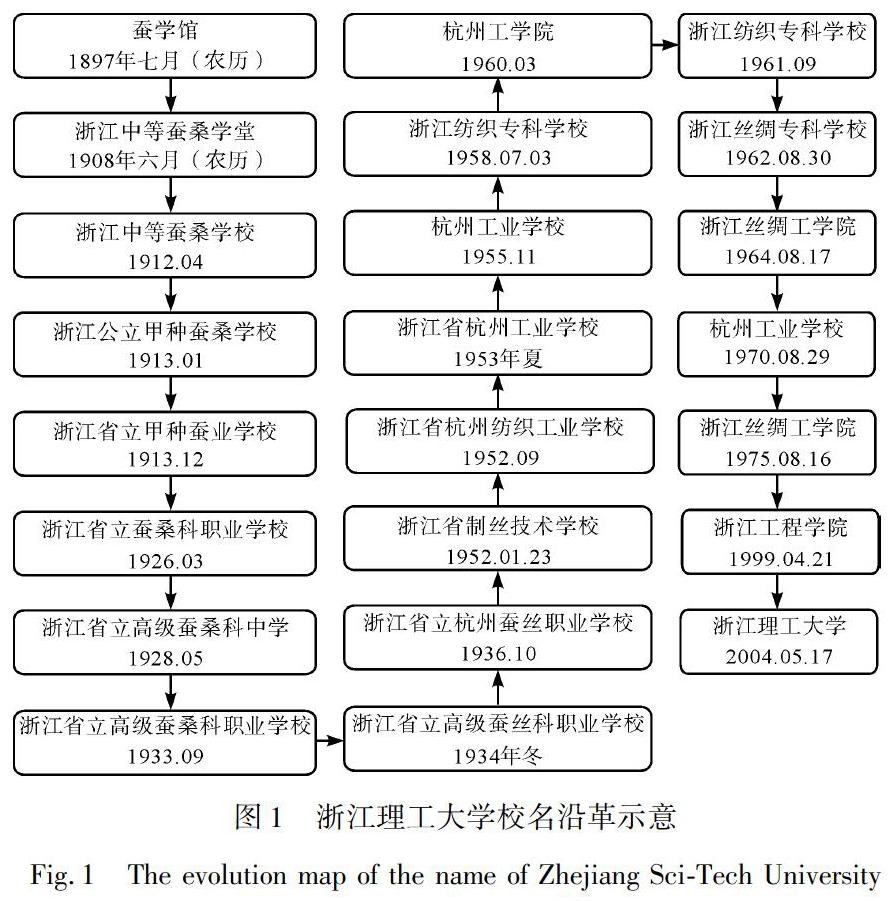

纵观浙江理工大学120余年的办学历史,共使用校名23个。其中,杭州工业学校、浙江纺织专科学校、浙江丝绸工学院三个校名先后使用了两次;“浙江丝绸工学院”校名使用时间最长,两个阶段近30年;“浙江省立甲种蚕业学校”“浙江省立杭州蚕丝职业学校”两个校名使用时间也都在12年以上。浙江理工大学校名沿革情况和变更时间如图1所示。

6 结 语

校名的沿革既反映了近代以来国家教育政策的变化,也体现了学校的办学层次、办学特色和办学水平的发展情况。从举办地的角度看,除中华人民共和国成立初期根据国家需要,学校一部分迁移到苏州办学之外,学校的主要办学地是杭州;即便是抗日战争时期,学校也坚持在浙江省内办学;所以,除了“蚕学馆”(在当时的报刊上,“蚕学馆”有时也被称为“浙江蚕学馆”或“杭州蚕学馆”)和“杭州工业学校”时期外,学校名称里都有“浙江”“浙江公立”“浙江省立”等字样,有时还同时有“杭州”二字。从学科发展的角度看,学校名称里一开始只有“蚕”,后来发展成“蚕桑”“蚕业”,再后来“蚕”“丝”并列;中华人民共和国成立后,随着学校合并分设、学科调整发展,校名中先后出现“纺织”“工业”“丝绸”等字样;改革开放之后,随着学科专业进一步发展,校名中出现了“工程”“理工”字样;这表明,学校从一所“农科”学校逐步发展为“农科”“工科”并立的学校,经过中华人民共和国成立初的专业调整,又从一所单纯的“工科”院校发展成为综合性学校。从办学层次看,办学伊始,学校是一所“中等”职业学校,学校名称里有“学堂”“学校”“职业中学”“职业学校”“技术学校”等字样;直到1958年,学校升格为“专科学校”,开始培养大专学生;1958年至今,除“杭州工业学校”(1970.08—1975.08)时期降格为“中等”专科学校外,学校一直在培养专科生、本科生、研究生,学校名称里有“专科学校”“学院”“大学”等字样。

参考文献:

[1]吴洪成, 罗佳玉. 中国近代最早的职业教育机构: 杭州蚕学馆[J]. 衡水学院学报, 2015(4): 82-87.

WU Hongcheng, LUO Jiayu. The earliest vocational education institution in modern china: Hangzhou sericulture college[J]. Journal of Hengshui University, 2015(4): 82-87.

[2]吴佩琳, 季玉章. 关于中国近代农业教育起点问题的探讨: 浙江蚕学馆是我国近代最早的一所农业职业学校[J]. 南京农业大学学报, 1985(3): 104-113.

WU Peilin, JI Yuzhang. A discussion on the start of mordern agricultural education: Zhejiang sericulture school as the starting point of modern agriculture education of China[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 1985(3): 104-113.

[3]傅调梅. 本校三十年大事记[G]//浙江省立蚕桑科职业学校卅周年纪念特刊. 杭州: 浙江省立蚕桑科职业学校, 1928: 4-18.

FU Diaomei. The Memorabilia of the Schools Thirty Years[G]//Special Issue on the 30th Anniversary of Zhejiang Provincial Sericulture Vocational School. Hangzhou: Zhejiang Provincial Silk Vocational School, 1928: 4-18.

[4]朱新予, 求良儒. 蚕学馆: 中国第一所蚕丝业学校[C]//浙江省农业科学院蚕桑研究所资料室. 浙江蚕业史研究文集: 第二集. 1981: 8-25.

ZHU Xinyu, QIU Liangru. Sericulture School: the First Sericulture School in China[C]//Reference Room of Sericulture Research Institute, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences. A Collection of Studies on the History of Sericulture in Zhejiang Province: the second collection. 1981: 8-25.

[5]俞开其. 从蚕学馆到诸暨市职教中心[G]//黄书孟. 名山留一席: 林社文史汇编. 杭州: 西泠印社出版社, 2013: 33-48.

YU Kaiqi. From Sericulture School to Zhuji Vocational Education Center[G]//HUANG Shumeng. A Seat in Famous Mountain: Collection of Literature and History of Lin Qi Memorial Hall. Hangzhou: Xi Ling Press, 2013: 33-48.

[6]蘇轩, 杨小明. 蚕学馆在纺织丝绸教育发展中的重要作用[J]. 丝绸, 2014, 51(8): 75-79.

SU Xuan, YANG Xiaoming. Importance of sericulture academy in development of textile education[J]. Journal of Silk, 2014, 51(8): 75-79.

[7]蚕学馆. 浙江蚕学馆表[J]. 农学报, 1898(41): 2-3.

Sericulture School. The chart of Zhejiang sericulture school[J]. Journal of Agriculture, 1898(41): 2-3.

[8]林启. 请筹款创设养蚕学堂禀[J]. 农学报, 1897(10): 1-2.

LIN Qi. Application for raising money to establish sericulture school[J]. Journal of Agriculture, 1897(10): 1-2.

[9]中国纺织科学技术史编委会. 中国纺织科技史资料: 第八集[M]. 北京: 北京纺织科学研究所, 1982: 29-42.

Editorial Board of China Textile Science and Technology History. Historical Materials of Chinas Textile Science and Technology: the eighth collection[M]. Beijing: Beijing Institute of Textile Science, 1982: 29-42.

[10]杭州市教育委员会. 杭州教育志(1028—1949)[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1994.

Hangzhou Education Commission. Education History of Hangzhou(1028-1949)[M]. Hangzhou: Zhejiang Education Press, 1994.

[11]本校略史[G]//浙江省立蚕丝学校校刊(第三期). 杭州: 浙江省立杭州蚕丝职业学校, 1937: 37.

A Brief History of the School[G]//Journal of Zhejiang Provincial Silk School(the third issue). Hangzhou: Zhejiang Provincial Silk Vocational School in Hangzhou, 1937: 37.

[12]缪祖同. 序言[G]//浙江省立杭州蚕丝职业学校校刊(复刊第一期). 杭州: 浙江省立杭州蚕丝职业学校, 1947: 1.

MIAO Zutong. Preface[G]//Journal of Zhejiang Provincial Silk Vocational School in Hangzhou(the first issue of the resumed publication). Hangzhou: Zhejiang Provincial Silk Vocational School, 1947: 1.

[13]杭州市教育委员会. 杭州教育志(1949—1985)[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2012.

Hangzhou Education Commission. Education History of Hangzhou(1949-1985)[M]. Hangzhou: Zhejiang Education Press, 2012.

[14]为调整设立浙江省制丝技术学校浙江省蚕桑技术学校由[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1959年案卷号6.

The Reasons of Adjusting and Establishing Zhejiang Silk Technology School and Zhejiang Sericulture Technology School[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1959 file No.6.

[15]韩翼祥. 薪传华章: 浙江工业大学溯源[M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 2008.

HAN Yixiang. Continuous Academic Transmission: Seeking the Historical Roots of Zhejiang University of Technology[M]. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 2008.

[16]浙江省轻工业厅文件((58)轻工人字第2483号)[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1959年案卷号6.

Document of Zhejiang Province Light Industry Department((58) No. 2483 of Personnel Department of Zhejiang Province Light Industry Department)[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1959 file No.6.

[17]浙江省教育厅关于更改杭州师范学院等学校名称的通知[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1962年案卷号3.

Notice of Zhejiang Education Department on Renaming Hangzhou Normal University and Other Schools[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1962 file No.3.

[18]国务院关于建立苏州丝绸工学院和浙江丝绸工学院的批复[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1964年案卷号34.

Reply of the State Council on the Establishment of Suzhou Sichou Institute of Technology and Zhejiang Sichou Institute of Technology[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1964 file No.34.

[19]关于调整大专院校的决定[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1971年案卷号8.

Decision on Adjusting Colleges and Universities[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1971 file No.8.

[20]关于杭州商业学校等四所学校更改校名和创办师范、工业专科、卫生学校的通知[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1971年案卷号8.

Notice on Renaming Four Schools Including Hangzhou Business School and the Establishment of Normal, Industrial and Health Schools[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1971 file No.8.

[21]關于将杭州工业学校划归省第一轻工业局领导的批复[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1973年案卷号18.

Reply on Putting Hangzhou Industrial School under the Jurisdiction of the First Light Industry Bureau of Zhejiang Province[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1973 file No.18.

[22]关于恢复浙江丝绸工学院和浙江水产学院的通知[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1976年案卷号6.

Notice on Reopening Zhejiang Institute of Silk Textiles and Zhejiang College of Fisheries[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1976 file No.6.

[23]关于浙江丝绸工学院更名为浙江工程学院的通知[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 1999年案卷号1999-XZ11-7.

Notice on the Renaming of Zhejiang Institute of Silk Textiles to Zhejiang Institute of Science and Technology[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 1999 file No.1999-XZ11-7.

[24]教育部关于同意浙江工程学院更名为浙江理工大学的通知[A]. 浙江理工大学档案馆. 浙江理工大学全宗, 2004年案卷号2004-XZ11-5.

Notice of the Ministry of Education on Approving the renaming of Zhejiang Institute of Science and Technology to Zhejiang Sci-Tech University[A]. Archives of Zhejiang Sci-Tech University. General Archive of Zhejiang Sci-Tech University, 2004 file No.2004-XZ11-5.