天然气管道建设场地房采采空区稳定性评价方法

2020-12-22孙庆先

孙庆先,陈 凯,游 超

(1.煤炭科学技术研究院有限公司 安全分院,北京 100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室(煤炭科学研究总院),北京 100013;3.北京市煤矿安全工程技术研究中心,北京 100013)

榆林市是我国重要的煤炭生产基地,早期小煤矿大多采用房柱式炮采,形成分布广泛、大小不一和难以数计的采空区。由于房柱(煤柱)对采空区顶板的长期支撑,房采采空区覆岩常常在十余年甚至数十年后才致垮落,地表塌陷有时是缓慢的,有时是突然的,导致矿震发生。无论缓慢塌陷还是突然塌陷,都会对地表建构筑物造成破坏,这对横穿榆林市的陕京一线天然气管道(简称陕京一线)来说无疑是巨大的安全隐患。

《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》[1](简称“三下”规范)第123条规定,在煤矿开采沉陷区进行各类工程建设时,必须进行建设场地稳定性评价;第127条规定,进行开采沉陷区建设场地稳定性评价时,应当进行开采沉陷区地表残余影响的移动变形计算、覆岩破坏高度与建设工程影响深度的安全性分析、煤柱的长期稳定性分析等工作。专就油气管道,《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采指南》[2](简称“三下”指南)根据移动变形指标对采空区稳定性进行了分级。由此可知,在房采采空区地表建设天然气管道工程,需要对煤柱长期稳定性进行分析,如果煤柱不能保证长期稳定或已经失稳,需要对覆岩破坏高度与建设工程影响深度的安全性进行分析,对煤柱已经失稳导致的地表沉陷,需要进行残余移动变形计算,并根据变形指标进行稳定性分级。

尽管关于煤柱稳定性、覆岩破坏高度和残余变形的研究成果十分丰富,但是,关于利用房采采空区进行工程建设而开展的采空区稳定性研究成果甚少,未见房采采空区地表作为天然气管道建设场地而开展的采空区稳定性研究文献报道。本文根据“三下”规范和“三下”指南有关技术要求进行陕京一线建设场地房采采空区稳定性评价。

1 地质采矿条件和采空区分布

6座煤矿均为乡镇或村办煤矿,全部始建于20世纪90年代,2009年前全部关闭。矿井开采延安组3号煤层,具体开采时间不详。陕京一线与6座煤矿采空区的平面位置关系如图1所示。3号煤埋深60~120m,开采厚度1.8~2.5m,煤层倾角1°~3°。开采工艺为房柱式炮采,采6m留6m。回采率50%左右。

图1 陕京一线天然气管道神木市某段采空区分布

2 建设场地采空区稳定性评价

2.1 建设场地地表残余移动变形计算

地表移动持续的时间主要与煤层开采深度等因素有关。“三下”指南推荐的地表移动持续时间为[2]:

T=2.5H

(1)

式中,T为地表移动持续时间,d;H为开采深度,m。

建设场地下方开采的3号煤层最大埋深120m,按式(1)计算,地表移动持续时间约10个月。资料显示,6座煤矿均于2009年前关闭,即采空区距今至少10a,因此,建设场地采空区地表已经进入残余移动变形阶段。

按照式(1)计算得出的采空区地表稳定后,实际上地表还长时间存在少量移动和变形,称为地表残余移动变形。一般认为,地表残余移动变形规律与地表移动期内移动变形规律一致[3,4]。因此,采空区地表残余移动变形可采用我国应用最广泛的概率积分法进行计算。“三下”指南推荐的地表残余变形下沉系数计算公式为[2]:

qc=(1-q)k[1-e-(50-t)/t]

(2)

式中,qc为残余下沉系数;q为下沉系数;k为调整系数;t为距开采结束时间,a。

式(2)一般适用于长壁全陷开采。根据式(2)的计算结果并结合以往的工程经验,确定建设场地采空区残余下沉系数为0.15。

根据计算,陕京一线采空区地表最大下沉值为315mm,最大倾斜值为6.0mm/m,最大水平变形值为2.0mm/m,最大曲率值为0.15×10-3/m。

2.2 覆岩破坏高度与建设工程影响深度的安全性分析

根据矿山开采沉陷学理论,煤层开采后,一般上覆岩层形成垮落带、断裂带和弯曲下沉带。垮落带和断裂带合称“两带”,在解决水体下采煤时称“两带”为导水裂缝带。“两带”的岩层虽经多年的压实,仍不可避免地存在一定的裂缝和离层,其抗拉、抗压、抗剪强度明显低于原岩的强度。如果建构筑物荷载传递到这“两带”,在附加荷载作用下会进一步引起沉降和变形,甚至造成建(构)筑物的破坏,影响其使用。

对于单层采厚不超过3m,累计采厚不超过15m的煤层(分层)开采所产生的“两带”高度,经过前人多年的观测研究已基本查清,并把经验公式写进了“三下”规范。中硬覆岩导水裂缝带高度Hl计算经验有两个,分别为:

Hl=100∑M/(1.6∑M+3.6)±5.6

(3)

Hl=20(∑M)0.5+10

(4)

式中,∑M为煤层厚度,m。

“三下”规范中推荐的公式是在长壁式采煤基础上统计总结的结果,而建设场地采空区全部为房采采空区,“两带”高度预测无公式可供参考。考虑到早期小煤矿管理不规范,煤柱留设随意性大,回采率忽高忽低,因此,为安全起见,建设场地“两带”高度应按最不利情况计算,即按“三下”规范计算“两带”高度。开采厚度也存在较大随意性,亦按最不利情况考虑,取采厚最大值2.5m。

神东矿区以覆岩以中硬为主。按经验公式中之一计算“两带”高度为38.5m,按经验公式中之二计算“两带”高度为41.6m。取最大值作为计算结果,“两带”高度最大值为41.6m。

陕京一线采用X60管材钢,管道直径660mm,单位长度的重量约为330kg/m,这对地基造成的荷载影响深度是很小的,可以忽略不计。但是,施工过程中,物料集中堆放以及大型机械设备(如挖掘机、起重机、推土机)等自身重量荷载影响深度很大。

在采煤沉陷区,当地基中建筑荷载产生的附加应力等于相应位置处地基土层的自重应力的10%时,即认为附加应力对该深度处地基产生的影响可忽略不计。假定物料堆放或大型机械设备附加压力值为50kN/m2,并按均布矩形荷载计算附加应力,计算得到荷载影响深度为11m。

要保证采煤沉陷区建设场地的稳定性,应使建筑物载荷不对老采空区冒裂岩体的稳定性产生明显影响。则地下采空区的安全开采深度H应为:

H≥Hl+Hy+Hb

(5)

式中,Hl、Hy、Hb分别为采空区“两带”高度,载荷影响深度,保护层厚度,m。Hl、Hy、Hb分别取值为41.6m、11m、5m,则安全开采深度H应大于57.6m。

陕京一线建设场地采空区埋深60~120m,大于安全开采深度57.6m,建设场地不会破坏采空区的稳定性。但是,安全开采深度已经接近采空区最小深度,由于物料集中堆放以及大型机械设备产生的附加应力难于准确估算,因此,应避免将物料、设备集中堆放在采空区深度较小的区域。

2.3 煤柱长期稳定性分析

房柱式开采是控制覆岩破坏的主要方法之一。神东矿区早期小煤矿大量使用房柱式开采,形成了分布广泛、大小不一的房采采空区。煤柱长期稳定性是一个非常复杂的问题,单个煤柱稳定性可用煤柱最小宽度、宽高比、安全系数等进行评价,煤柱群的稳定性不仅与单个煤柱的稳定性有关,而且与煤柱面积比率(回采率)高低、采空区面积大小等因素有关,此外,煤柱稳定性还与煤柱形状、时间等因素有关,很多学者[5-12]对此都做过深入探讨。

2.3.1 单个煤柱长期稳定性分析

1)煤柱最小宽度。A.H.威尔逊两区约束理论认为,煤柱存在“屈服区”和“核区”。若煤柱的宽度大于核区和屈服区2倍之和,煤柱就是保持稳定的。即煤柱保持稳定的最小宽度为[13]:

W=2Y+(1~2)H

(6)

式中,W为煤柱宽度,m;Y为屈服区宽度,m。屈服区宽度按下式计算[14]:

Y=0.00492MH

(7)

式中,M为采厚(煤柱高度),m。

按最不利情况考虑(采深120m,采厚2.5m),根据式(6)和式(7)计算,保持建设场地煤柱稳定的最小宽度约5.5m。建设场地煤柱留设采6m留6m,满足保持稳定的最小宽度。除了采深、采厚外,煤柱最小宽度还与煤岩坚硬程度等因素有关。

2)煤柱的宽高比。煤柱的稳定性随宽高比的增加而增加。从很多成功实例来看,煤柱宽高比小于3时,煤柱不稳定,宽高比超过10时,煤柱能保持长期稳定。一般地,煤柱宽高比最小应为3.2~3.6,通常应大于5。对于陕京一线,按最不利情况考虑(煤柱高2.5m,宽6m),煤柱宽高比为2.4,小于5,据此可认为煤柱不稳定。

3)煤柱稳定性安全系数。煤柱稳定性安全系数是煤柱强度与煤柱应力之比。极限强度理论认为,当煤柱实际载荷大于煤柱承载力时,煤柱将失稳。

对于神东矿区房柱式开采,煤柱内应力常采用辅助面积法进行计算。辅助面积法的实质是认为采空区上方的覆岩重量全部转移到遗留煤柱上,公式为:

SP=γH(W+B)(B+L)/W/L

(8)

式中,SP为煤柱应力;MPa;W为煤柱宽度,m;B为煤房宽度,m;L为煤柱长度,m;γ为上覆岩层平均容重,t/m3。

煤柱强度一般用下式计算:

σP=σ1(0.64+0.36W/M)

(9)

式中,σP为煤柱强度,MPa;σ1为煤柱的原位强度,一般取值6.7MPa。

煤柱稳定性安全系数一般大于1.5即可认为稳定,计算公式为:

F=σP/SP

(10)

按最不利情况考虑(采深120m,煤柱高1.8m),将地质采矿条件参数代入式(8)和式(9),通过式(10)计算,煤柱稳定性安全系数为1.1,小于1.5。据此可认为煤柱不稳定。

2.3.2 煤柱群长期稳定性分析

1)煤柱面积比率。煤柱面积比率是指采空区所有煤柱面积之和占相应开采面积的比率,这是衡量煤柱群稳定性的重要指标。当不留顶底煤时,回采率接近煤柱面积比率,可近似用回采率代替煤柱面积比率估算煤柱群稳定性。煤柱面积比率越大,就意味着承载上覆岩层荷载的面积越大,因而分担到每个煤柱的荷载就越小,煤柱也就越稳定。开采实践表明,当煤柱面积比率在30%以上时,煤柱群稳定性较好,地表缓慢下沉且下沉较小;当煤柱面积比率小于20%时,煤柱群稳定性较差,地表易发生大裂缝或突然塌陷;当煤柱面积比率为20%~25%时,煤柱的稳定性一般,地表一般只发生小裂缝[15]。

陕京一线建设场地下3号煤层实际厚度为3.0~3.2m,采厚1.8~2.5m,留设了0.5~1.2m左右护顶煤,根据回采率约50%可估算煤柱面积比率在30%以上,总体来说,煤柱群稳定性较好。实际上各个煤矿之间的煤柱面积比率会相差较大,即使同一煤矿不同块段采空区内煤柱面积比率亦相差较大,不能排除个别区域采空区煤柱面积比率小于20%。这就是说,存在煤柱群不稳定的采空区。

2)房采采空区面积。对数十个回采工作面或盘区的开采以及相应的顶板垮落与地表塌陷情况进行过统计分析后发现,房柱式采空区悬顶面积达到2~4万m2以上时,煤柱的稳定性较差,个别煤柱失稳,失去承载能力,覆岩荷载转移至周边煤柱,造成周边煤柱荷载增加,由稳定状态变为不稳定状态,这种情况继续向四周传播,出现“多米诺”效应,引发大面积突然垮塌。这是神东矿区频繁发生矿震的原因。因此,为避免发生房采采空区发生大面积突然垮塌,单个采空区面积宜控制在2~4万m2内。

从图1可以看出,陕京一线建设场地下方和周边存在多个独立块段房采采空区。量取这些独立块段采空区的面积发现,陕京一线正下方E矿采空区面积为1.24万m2,除此之外,其余独立块段采空区面积均在2m2以上,面积最大的是C矿“L”形状的采空区,面积为18.1万m2,这远远大于独立块段采空区面积不超过2万m2的要求。因此,陕京一线建设场地采空区不稳定。

2.3.3 煤柱长期稳定性分析结论

从多个角度对单个煤柱和煤柱群稳定性进行了分析,按最不利情况考虑,无论是单个煤柱还是煤柱群,都不能保证其长期稳定。

早期小煤矿管理松懈,滥采乱掘现象十分普遍,煤柱留设随意性大,形状不规则,实际尺寸小于设计尺寸,这些因素都加剧了煤柱的失稳。煤柱的稳定性还与时间因素有关,6座煤矿均始建于20世纪90年代,于2009年前关闭,采空区距今最短时间约10年,最长时间20余年,煤柱强度有所降低是必然的。由于小煤矿追求利益最大化和管理监督不到位等原因,在设备回撤和材料回收的同时,小煤矿往往最大限度地回收部分煤柱,致使实际回采率高于设计回采率,造成实际煤柱面积比率下降,甚至小于20%。因此,尽管结论是按最不利情况考虑的,但结论比较接近实际,也就是说,结论是可信的。

2.4 建设场地采空区稳定性结论

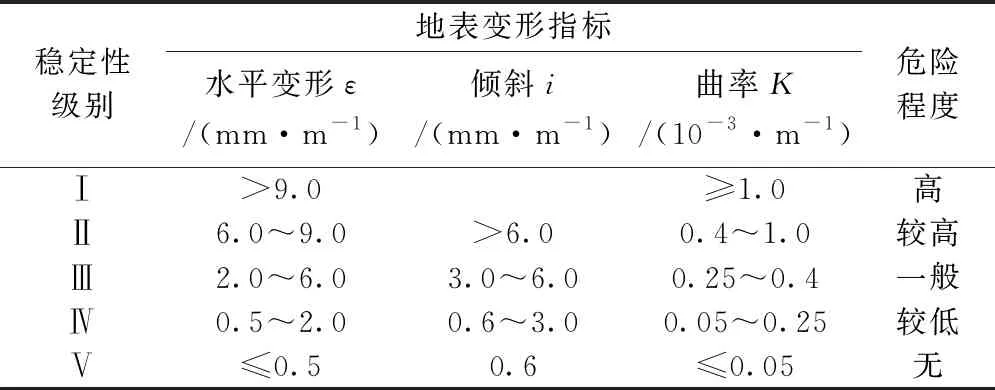

1)“三下”指南第六章规定了建构筑物和技术装置的允许地表变形值,对油气管道的允许变形值专门作出了规定,根据地表变形指标将采空区稳定性分为5级,见表1。

表1 采空区稳定性分级

注:判定采空区所属级别时,只需满足该级别各地表变形指标中的一项指标。

沉陷预计显示,建设场地最大倾斜值为6.0mm/m,最大水平变形值为2.0mm/m,最大曲率值为0.15×10-3/m。对比表2可知,陕京一线建设场地采空区稳定性最高级别为Ⅲ级。

2)根据覆岩破坏高度与建设工程影响深度计算可知,陕京一线建设场地不会破坏采空区的稳定性。但是,由于物料集中堆放以及大型机械设备产生的附加应力难于准确估算,应避免将物料、设备集中堆放在采空区深度较小的区域。

3)根据煤柱长期稳定性计算分析可知,不能保证单个煤柱和煤柱群的长期稳定性,存在地表突然大面积塌陷的可能。

综上所述,尽管陕京一线建设场地采空区地表变形为Ⅲ级,危险程度一般,且建设场地不会破坏采空区的稳定性,但不能保证煤柱的长期稳定性,地表有可能突然大面积塌陷,因此,陕京一线建设场地房采采空区不稳定。

3 建设场地采空区处理措施

在采空区上兴建建构筑物的成功实例很多。2015年和2017年,国家能源局分别批准了大同市和阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地项目,项目实施至今运行良好,取得了较好的经济和社会效益。对于采空区的处理主要采取了注浆治理措施。大同市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地某汇集站下方采空区注浆约1.2万m3,阳泉市某汇集站下方采空区注浆约2.0万m3,汇集站建设至今地表未出现变形。

房采采空区突然塌陷往往面积较大,这会造成天然气管道长距离悬空,进一步导致管道断裂,这是极其危险的。从以往注浆加固采空区后进行地表建设的成功实例来看,对陕京一线建设场地下方房采采空区注浆加固,不仅可以避免采空区大面积突然塌陷,而且可以减小甚至完全消除地表残余变形。因此,必须对陕京一线建设场地下方采空区进行注浆加固。

4 结 语

本文对陕京一线天然气管道下方房采采空区稳定性进行了评价。评价包括地表残余影响的移动变形计算、覆岩破坏高度与建设工程影响深度的安全性分析和煤柱长期稳定性分析3个部分内容。综合评价结果为,陕京一线天然气管道建设场地房采采空区不稳定。最后提出了对采空区注浆治理的技术措施。需要指出,在注浆施工前,应进行必要的工程勘查,并在此基础上进行注浆施工设计,以便科学合理地完成注浆加固工程。