不同任务对字幕翻译词汇附带习得的影响

2020-12-21宫昊

宫 昊

(云南大学旅游文化学院外语学院,云南 丽江 674100)

一、研究背景

词汇习得是外语教学领域始终关注的问题。语言认知在词汇附带习得过程中起着关键作用。词汇附带习得是指学习者在语言输入或输出过程中无意识习得词汇的行为[1][2]。起初有关词汇附带习得的研究多集中于母语,Nagy、Herman和 Anderson通过对儿童在母语语境中的词汇习得的研究,首先提出了此概念[3]。近年来,二语词汇附带习得研究兴起。Laufer(2001)发现二语词汇附带习得是在学生完成学习任务时附带完成的,其效果与完成任务时的投入量密切相关,他从任务诱发角度得出三个学习任务因素(需求、搜索、评价)与词汇附带习得效果与保持量呈正相关[4]。需求强度与词汇使用的内部与外部因素有关,它也是投入量的动机因素。Hulstijn和Laufer通过对三种任务(作文、阅读填空、阅读)驱动下的教学实验,发现阅读任务词汇附带习得效果最差,而作文任务则效果最佳[5]。随后,段士平和严辰松(2004)通过两种课堂联系方式探讨词汇附带习得的学习效果,发现多项选择注释的习得效果优于单项定义注释,且词汇量大的任务词汇附带习得保持量更佳。黄燕(2004)也发现,学生在即时记忆中,填空和造句任务的词汇附带习得学习效果好于选择任务,这也侧面证明了Laufer和 Hulstijn(2001)的投入量假设。投入量假设认为学生可在任务不同的情况下对词汇进行不同程度的加工,且投入量与词汇附带习得效果呈正相关。投入量假设源于加工深度理论[6][7]。在输入量的三个因素中,“需要”是有强弱之分的学习动机因素,“评估”和“搜索”则是无区别的认知因素。随后,国内外学者量化了任务指标,吴旭东(2010)采用“使用者行为跟踪技术”记录了我国非英语专业大学生在完成不同“投入量”任务时的在线学习行为,将投入量分成0至4不同标准,发现投入量的大小对词汇的初始学习和记忆保持均不产生明显效果[8]。随后,有关投入量假设引发了大量实证研究[9]。Hu和 Nassaji(2016)通过投入负荷假说与技术特征分析有效词汇学习任务,结果却并未证实假设的相关预测[10]。

近年来,二语词汇附带习得研究从阅读输入任务转向视听输入任务[11]。这可能是因为阅读任务仅关注文本材料,而视听任务则通过视觉、听觉双重渠道提供相对真实的语境,以实现大量二语输入[12]。更多研究表明二语视频短片、电视节目、电影片段可实现词汇附带习得效果,且对听力理解能力提高起到促进作用[13][14]。相关研究还探讨了影视字幕对词汇附带习得的效果,发现二语字幕可帮助学生降低理解难度,不同任务对词汇习得有不同效果[15][16]。然而,前期研究多关注于阅读和视听教学,翻译类任务实证研究几乎没有,因此,本研究将二语字幕翻译与词汇附带习得相结合,探讨任务类型与词汇附带习得的关系,希望能为二语教学研究提供参考。

二、教学实验

(一)研究问题

本研究旨在探讨不同翻译任务对词汇附带习得效果的影响,具体试图回答以下问题:

1.不同任务对词汇附带习得的即时与延时效果有何影响?

2.不同任务影响下的接受性词汇和产出性词汇习得效果如何?

(二)研究对象

本实验研究对象为云南大学旅游文化学院英语专业大三年级学生160人,分为4组,每组40人。实验开始前,所有受试接受了英语能力前测,该测试根据全国大学英语四级考试题型、难度和评分标准进行设定,并根据大学英语六级考试要求制定英语词汇前测。所有受试六级水平、词汇知识前测均无显著差异(p=.180;p=.247),外语能力属于中等水平。所有受试均未有过海外留学、交流经验,上课期间由同一教师授课,所受同一套高级英语教材。

(三)实验设计与测试评分

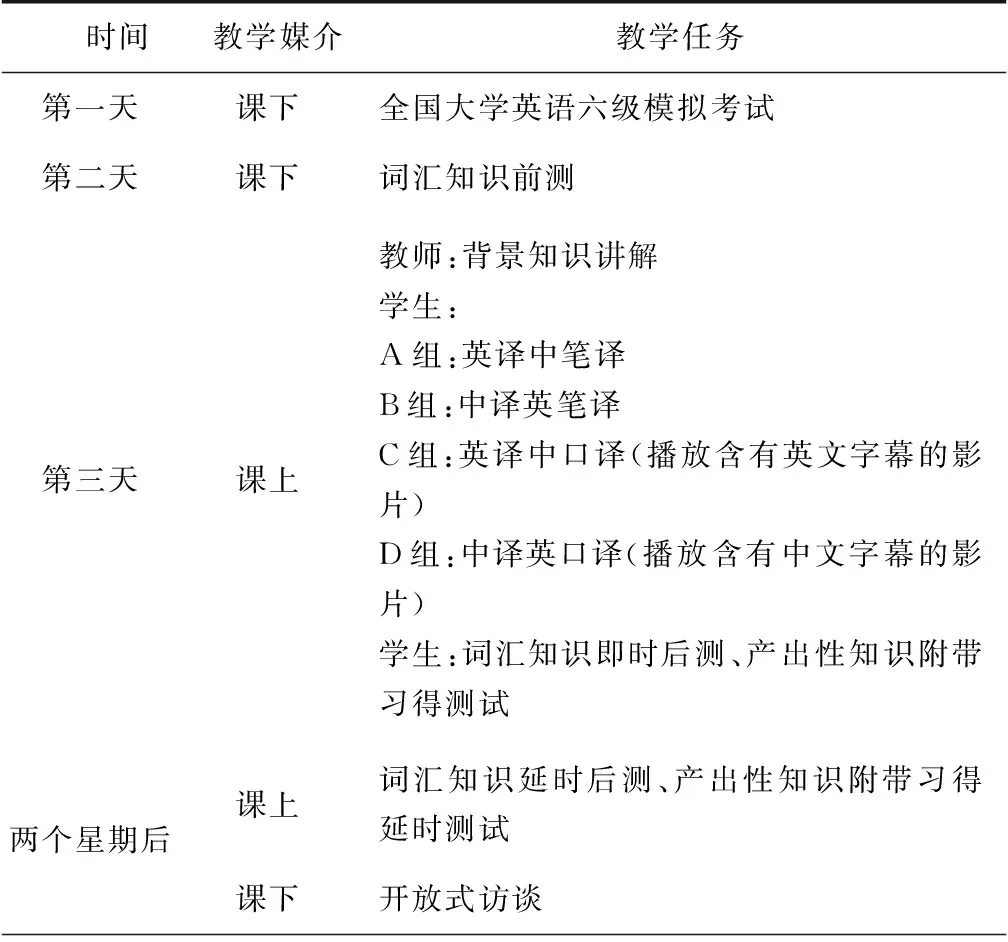

本研究是在观影基础上进行的翻译教学实验,实验分为口译、笔译两项,教师在实验开始前对所有受试进行背景知识讲解,该过程旨在让学生了解电影内容和实验过程。此过程结束后随即进行翻译,其中A、B两组学生进行英译中和中译英笔译,C、D两组学生进行英译中和中译英口译。任务结束后,所有受试随即进行词汇后测,并参加产出性知识附带习得测试,具体步骤是让学生用正确单词及其适当形式完成句子。所有受试于一个星期后参与词汇知识延时后测(测试内容与即时后测相同,但词汇顺序不同)和产出性知识附带习得延时测试,以测试词汇附带习得的保持性。两次后测结束后,对参加实验的受试进行开放性访谈,以了解他们对实验过程、实验材料、实验任务等的看法。根据实验要求,本实验中大学英语六级模拟考试和词汇知识前测均在实验开始前两天内完成,且为避免学生在即时后测结束后复习相关词汇,笔者并未告知受试有关延时后测的情况。具体操作流程如表1:

表1 教学实验具体流程

本研究附带词汇即时与延时后测评分参照Keating(2008)的评分标准,并根据实验要求稍作修改[17]。词汇测试共有15词,每词1分,总分15分,若拼错或单词意思错误记0分,若单词含义正确,但词汇选择不准确记0.5分,若单词使用和拼写都准确记1分。产出性知识附带习得测试内容共有共15个句子,每个1分,满分15分,学生若写错一个字母或单词形式错误记0.5分,写错一个字母以上或不写记0分,若句中词汇在句法和语义上均使用准确,记1分。三位评分者均为英语专业教师,在评分前,由笔者对所有评分者进行统一培训,有统一的评分标准。

(四)实验材料与测量工具

为使该材料内容符合受试者认知水平,笔者选取了与受试学习生活相关且具有一定趣味性的校园题材。实验材料选自词汇量大、话语多的BBC纪录片《Are Our Kids Tough Enough? Chinese School I》(《我们的孩子足够坚强吗?中式学校(一)》)。实验开始前,我们先请除受试以外的英语专业三年级学生24人进行小规模试测,试测过程与实验过程一致,并通过Brantmeier (2006)的调查问卷结合纪录片语言难度问卷稍作修改,以测试实验材料语言特点是否在受试接受范围内[18]。问卷采用里克特五级量表,从1至5分别是“完全不同意”到“完全同意”。经测试该量表Cronbach’s alpha 系数为.757,符合问卷设计标准[19]。词汇测试题从实验材料中选取,选取标准为:(1)对影片内容理解产生重要作用的实词;(2)在英语专业八级词汇大纲中出现的,受试却难以掌握的认知类词汇;(3)受试目前还未掌握的重音词[20]。

三、实验结果与讨论

本研究在测试时加入接受性词汇知识和产出性词汇知识,以弥补单纯考察接受性词汇测试的不足,也可使研究结果更加客观、科学。并且,根据Laufer和Hulstijn的理论得知,学生在学习过程中的投入量越大,词汇附带习得效果越显著。因此,为控制变量,本研究将教学任务设置为翻译,以免因为任务设置差异导致投入量不同,从而影响实验结果。实验结果显示,学生均能在不同任务中获得一定量的接受性和产出性词汇知识,具体结论与讨论如下:

(一)翻译任务中词汇即时和延时后测情况

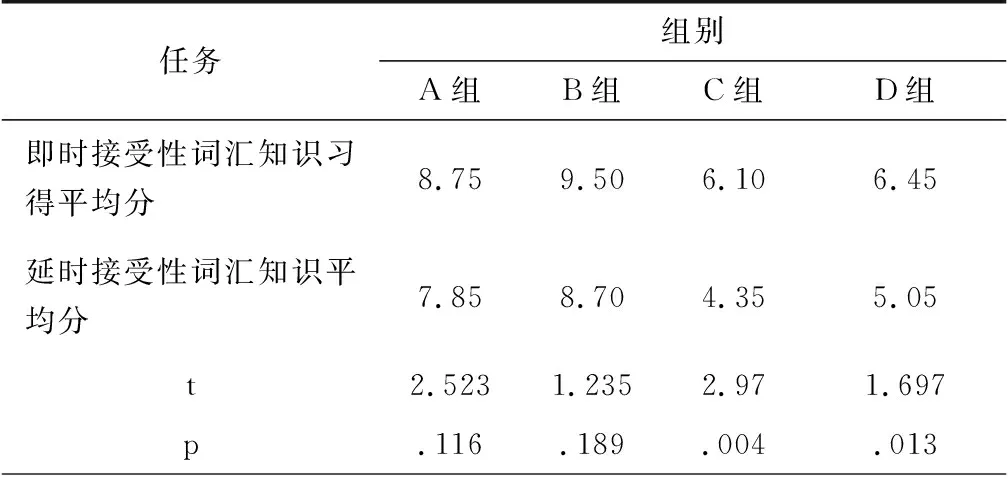

本实验词汇测试分别包含即时和延时测试两次。各组别即时、延时接受性词汇习得情况如表2:

表2 各组别即时与延时接受性词汇习得情况

表2显示,四组受试的即时接受性词汇习得效果好于延时习得效果。通过各组别横向比较可知,笔译练习的词汇习得效果优于口译。笔译组对比显示,中译英组(B组)效果好于英译中(A组)。此现象产生的原因可能是因为在中译英过程中,学生在学习实验材料后,将中文语境进行了语义重构,并对所学知识进一步书写输出;而英译中组虽然也进行了书写输出,但大多数学生仅了解词汇含义,并没有进一步达到强化英文词汇拼写的目的,因此,中译英组教学效果优于英译中组,这与口译组成绩对比显示,中译英组(D组)效果优于英译中(C组),这与笔译组的成绩分布情况相似。通过比较延时接受性词汇知识可知,笔译组成绩高于口译组,且笔译中译英延时测试效果最佳,但A、B组成绩均无显著差异;口译组中D组成绩优于C组,同样说明中译英效果优于英译中,但即时与延时测试成绩均呈显著差异。对此,笔者通过开放式访谈发现,部分学生认为口译教学难度较大,自身英语水平不佳,难以在练习过程中习得词汇;还有学生认为传统日常教学多以文本、音频为主,教学多以接受性学习为主,产出性学习(如口语、口译等)练习不足,导致其难以应付同时集视、听、译于一身的练习,也存在部分句子来不及翻译的情况。因此,笔译练习更有助于学生产生接受性附带词汇习得,其效果也更具保持性。

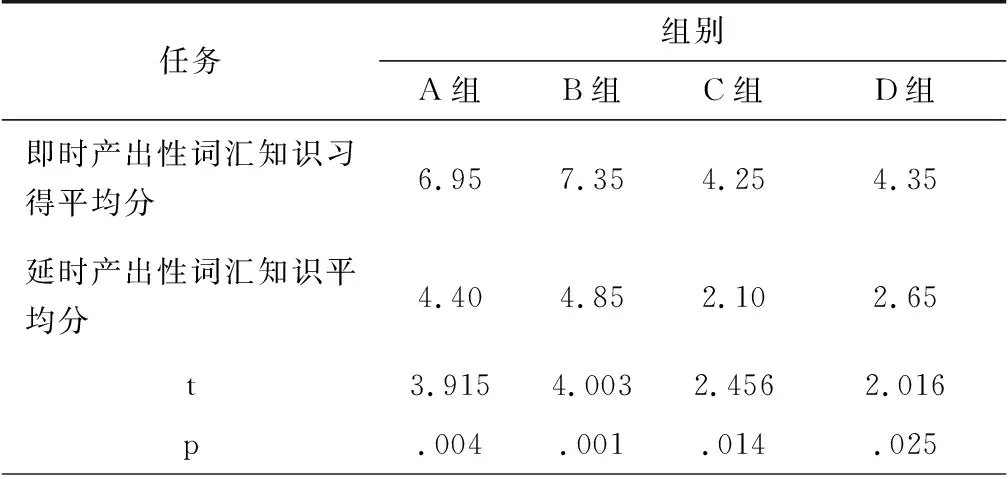

随后,笔者将各组别即时、延时产出性词汇习得情况进行统计,具体如表3:

表3 各组别即时与延时产出性词汇习得情况

表3数据显示,笔译组受试产出性词汇知识习得程度优于口译组,从平均分来看,中译英组(B组)的即时、延时效果均最佳;对口译组而言,两组即时和延时产出性词汇知识习得分数相差不大(相差0.1分),但值得注意的是,所有组别的即时、延时词汇知识得分差异显著,这说明即时产出性词汇测试记忆情况显著优于延时测试。

由表2和表3数据对比可知,学生的接受性词汇知识习得好于产出性词汇知识习得,且所有受试的延时词汇习得程度明显低于即时词汇习得程度。这恰好说明了Nation(2001)的观点,接受性词汇知识是指读、听、看或提取词汇内涵的过程中无意识地掌握该词汇含义和形式;产出性词汇习得是指在正确掌握词汇知识后,能够准确、适当地使用词汇意思和形式表达意义。接受性词汇知识习得是指习得词汇含义、形式,产出性词汇知识习得是指掌握相应目标词汇后能够恰当地运用在二语语境中[21]。通过本研究数据可知,产出性词汇更难以习得,因为其需要在接受性词汇习得的基础上在语境中适当运用,这在不经意间增加了词汇运用的难度。

(二)翻译任务中接受性词汇和产出性词汇后测情况

为探讨本研究中接受性与产出性词汇习得的差异,笔者将即时接受性与产出性词汇知识习得情况进行统计,见表4,延时接受性与产出性词汇知识习得情况统计见表5:

表4 即时接受性与产出性词汇知识习得情况统计表

表5 延时接受性与产出性词汇知识习得情况统计表

通过表4各组学生即时词汇知识测试平均分显示,受试接受性词汇知识习得效果好于产出性词汇习得情况,虽然四组受试即时接受性和产出性习得效果均呈现显著差异,但口译组两项平均分均低于笔译组,且口译组的两次测试得分差异大于笔译组。通过表5可知,各组延时接受性词汇知识习得平均分优于产出性词汇知识平均分,且均呈现显著差异。这也可以侧面反应产出性词汇习得难度更好。

(三)受试即时与延时词汇记忆情况

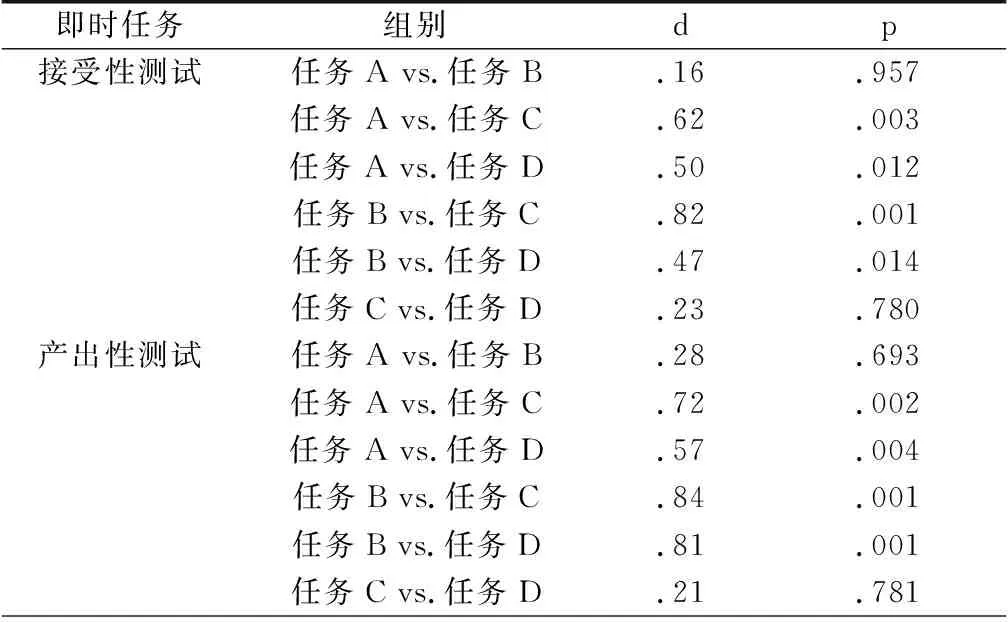

通过以上数据可知,在翻译任务模式下,笔译任务产生的效果优于口译,且即时词汇附带习得效果优于延时词汇附带习得效果。在控制投入量变量后,本实验受试词汇习得效果仍差异显著。从即时接受性词汇习得来看,四组受试差异显著,其中中译英笔译效果最好,英译中口译效果最不理想。为进一步探讨几个因素间的关系,笔者通过LSD post hoc检验词汇测试类型和任务类型间的交互效应,详见表6和表7:

表6 即时接受性和产出性测试分析结果

表7 延时接受性和产出性测试分析结果

通过表6的LSD post hoc检验结果可知,任务A和任务B、任务C和任务D的受试接受性词汇习得无显著差异。同时,延时接受性和产出性测试检验结果显示,任务A 和任务C、任务A 和任务D、任务B和任务C、任务B和任务D的产出性词汇习得呈显著差异,这说明笔译两组和口译两组的接受性词汇习得效果接近;相反,其他组别对比则呈现显著差异,即笔译练习中的词汇习得效果优于口译,且中译英的接受性词汇习得情况最佳。表4中的产出性词汇测试数据也呈现类似结果。

表7检验结果可知,延时测试中笔译组接受性词汇习得更佳。产出性词汇习得情况类似,笔译组受试学习效果明显好于口译组,且无论是接受性还是产出性测试中,笔译两组和口译两组测试水平均无显著差异。

综上所述,英语翻译任务对学生的词汇习得效果有积极影响。但值得注意的是,不同翻译任务产生的词汇习得效果不同。本研究结果表明,笔译组受试的即时与延时词汇测试效果均优于口译组,但两种不同的笔译或口译任务所产生的差异不显著。由此可知,本实验在一定程度上证实了Nation(1990)有关语言输入方式不同而产生不同词汇习得效果的假设。对比四组受试测试结果可知,笔译学习者可以保持一定的附带习得词汇量。而口译附带词汇习得效果虽不如笔译,但也能在一定程度上有助于词汇习得。

四、结论

本研究通过不同翻译任务探讨字幕翻译词汇附带习得的影响,发现:(1)笔译、口译翻译任务均可以产生附带词汇习得效果;(2)就不同翻译任务而言,笔译任务的附带词汇习得效果优于口译组,且中译英组效果均优于英译中组;(3)就测试类型而言,接受性词汇测试成绩优于产出性词汇测试,说明学生从词汇短时记忆到熟练运用仍需要一个过程,如何在即时测试结束后保持词汇习得效果,仍是值得探讨的问题。此外,本研究中即时测试结束两周后进行延时测试,所得成绩并不能完全等同于最终词汇习得效果,且在实验过程中,笔者认为接受性与产出性测试内容还需进一步修订,其测试效果能否准确测量受试词汇习得程度仍需检测。

尽管如此,本研究结论对翻译教学中词汇附带习得具有一定指导意义。首先,教师在未来教学中根据学习者在翻译任务中附带词汇习得的能力,结合相应教学材料和词汇特点,并在测试过程中结合学习任务有的放矢,以最大限度促进附带词汇习得效果。其次,在教学过程中,教师可尝试将学生要学的词汇知识嵌入翻译任务中,提升其词汇有意学习和附带学习效果。此外,由本研究结果可知,词汇习得效果极易受到时间的影响,教师可加强教学任务统筹,进一步合理制定教学计划,培养学生合理分配和利用时间的意识,在教学过程设置时间段、学习档案等,创造及时复习、巩固已有知识的机会,并利用混合式教学模式增加词汇产出、运用的机会,以提高词汇知识学习和保持效果,全面提升学习效率与语言综合水平,以适应国家对应用型人才的需求。