高校语言类课程“DRR”思政教学的可行性

——以综合英语(四)为例

2020-12-21贺双燕

贺 双 燕

(云南大学旅游文化学院外语学院,云南 丽江 674199)

一、引言

2016年,习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:“把思想政治工作贯穿教育教学全过程;不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为德才兼备、全面发展的人才;要坚持把立德树人作为中心环节,使思想政治工作贯穿教育教学的全过程,各类课程要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。2017年,教育部颁布《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,明确加强以“课程思政”为目标的各类课程的教学改革,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一[2]。通过剖析课程思政实质,结合整体外语教学和产出导向法,针对高校语言类课程,DRR (Deconstruction→Reconstruction→Reflection)思政教学模式被提出,其可行性以《综合英语(四)》的思政教学设计和实施为例进行论述。

二、课程思政实质

在专业学习中,学生习得专业领域的知识和技能,但各专业共建共享、又超越任何专业之上的,是育人,围绕培养什么人,沁润心灵、塑造价值。具体看,课程思政实质为:

(一)培养家国情怀,提升人生格局

不论科技如何日新月异、全球化如何发展、人类社会如何演进,课程思政实质是夯实文化基础和文化身份,是坚定家国情怀和民族气节,是弘扬人性中的真、善、美,如中国提出的四个自信[3]、社会核心主义价值观[4]和人类命运共同体[5]。因此,课程思政教学明确培养什么人、为谁培养人,提升学生的视野和格局。

(二)激发教学改革,打造高效课堂

目前,已有部分高校专业课程的思政教材问世,但多数专业课教材还未得以调整,因此,在同教材、同课时、同样的授课对象等情况下,课程如何提升育人成效?归根到底,问题落在“如何打造高效课堂”上,这一直是教学改革的核心。其答案,在于教师。教师在学习、实践、融合新的教学理念和方法过程中,不断厘清、修正含隐性思政的课程教学架构,有机融合教材内外内容、使之与时俱进,有效设计课前、课上、课后的学习活动。课程丰盈,内容饱满,教学立体,学生的知识、视野、思想、能力、素养和价值观得以涵养,课程育人效率的提升将水到渠成。所以,课程思政激发教学改革探索、打造高效课堂,得当的教学改革提升课程的思政育人成效。

(三)课程内思政和课程外育人是有机整体

课程内思政是教书育人的主阵地,课程之外,是辅战场。二者主要区别在于,课程思政,体现的是老师自上而下的教学设计,受众面广,是偏共性化的育人;而课程外思政,更多是学生信赖老师后,自下而上地反映自己的问题,是个性化的育人。

教育,是“点然”的过程,以心灵点亮心灵,贯穿着教师的整个职业生涯。

三、综合英语(四)思政设计

综合英语(四)隐性思政总体思路为:从大处着眼、细处着手,使飘忽的“思政”着陆于每一次课。设计思路如下:

(一)宏观层定目标

在课程宏观层面,厘清课程在知识、能力、素质和价值观上的预期目标。根据课程性质、大纲、学情、及现实需求,梳理整门课的知识、能力、素质和价值观目标,具体如下:

1.知识:掌握八篇文章主旨、新增词汇约1600个、巩固拓展语法知识(尤英语复杂句)、掌握一定修辞、逻辑和思辨知识,夯实英语语言、文学、文化和翻译基础知识。

2.能力:掌握基础的英语听、读、说、写、译能力;挖掘潜能,培养自学、提问、口笔表达、协作学习、思辨、组织、自我规划、评价、信息技术应用能力,训练跨文化交际和综合产出能力、探索和创新能力。

3.素质:笃学求真,具有扎实的英语语言基础知识和基本技能,具备一定的自学、合作学习意识和能力,初步具备英汉语言和中西文化对比意识,有一定思辨能力和人文修养。

4.价值观:把所学内化于个人品格,锤炼“为人”的综合素养,做传播正能量、向善向上的“正”“忠”“信”之人。根据“整体外语教学理念[6]”,上述四方面目标被归为互相融通的三个阶梯目标,知识与能力结合构成低阶的语言目标,素质层面为中阶的内容目标,价值观层面为高阶的思维目标。根据“萨皮尔—沃尔夫假说(Sapir-Whorf hypothesis)[7]”——语言、文化和思维三者间的关系,语言反映着人的思想和文化。因此,课程的语言目标、内容目标和思维目标直接对接思政目标,成为课程宏观层的思政目标。

(二)中观层定内容

设计好每单元的思政关键点和与之对应的每次课的思政教学是中观层要旨所在。面对一个空洞的大目标不知所措时,解构大目标,将其分解成多个更具可行性的小目标是做事的基本逻辑。因此,在课程的宏观思政目标下,设计每单元的思政关键点和与之对应的每次课的思政教学涉及以下问题:各单元思政要点是什么?每次课的思政核心是什么?各次课的思政点如何有机串联起来?各单元之间的思政内容如何呼应共振?如何检测思政效果?以《综合英语(四)》为例,实践探索出三点建议:(1)吃透教材、充分挖掘每篇文章的思政点,基于这些教材内的思政点,搜集、整合课外思政资源(书、文章、图片、音频、视频等),再合理安排各单元思政内容,使之协同共振。(2)巧提问,以问题为跳板和桥梁,将课内思政元素和课外思政内容有机结合,使思政自然。(3)设计融合式产出任务检测思政效果。在成果导向理念(Outcome Based Education,简称OBE)[8]和产出导向法(Production Oriented Approach,简称POA)[9]结合下,根据每单元课内外融合后的思政教学,教师设计相应的综合产出任务,学生完成融合式的口头或笔头产出,形成作品。产出作品的过程是将课堂知识技能和思政内容内化和迁移的过程,同时完成语言、内容和思维三维度的检测。

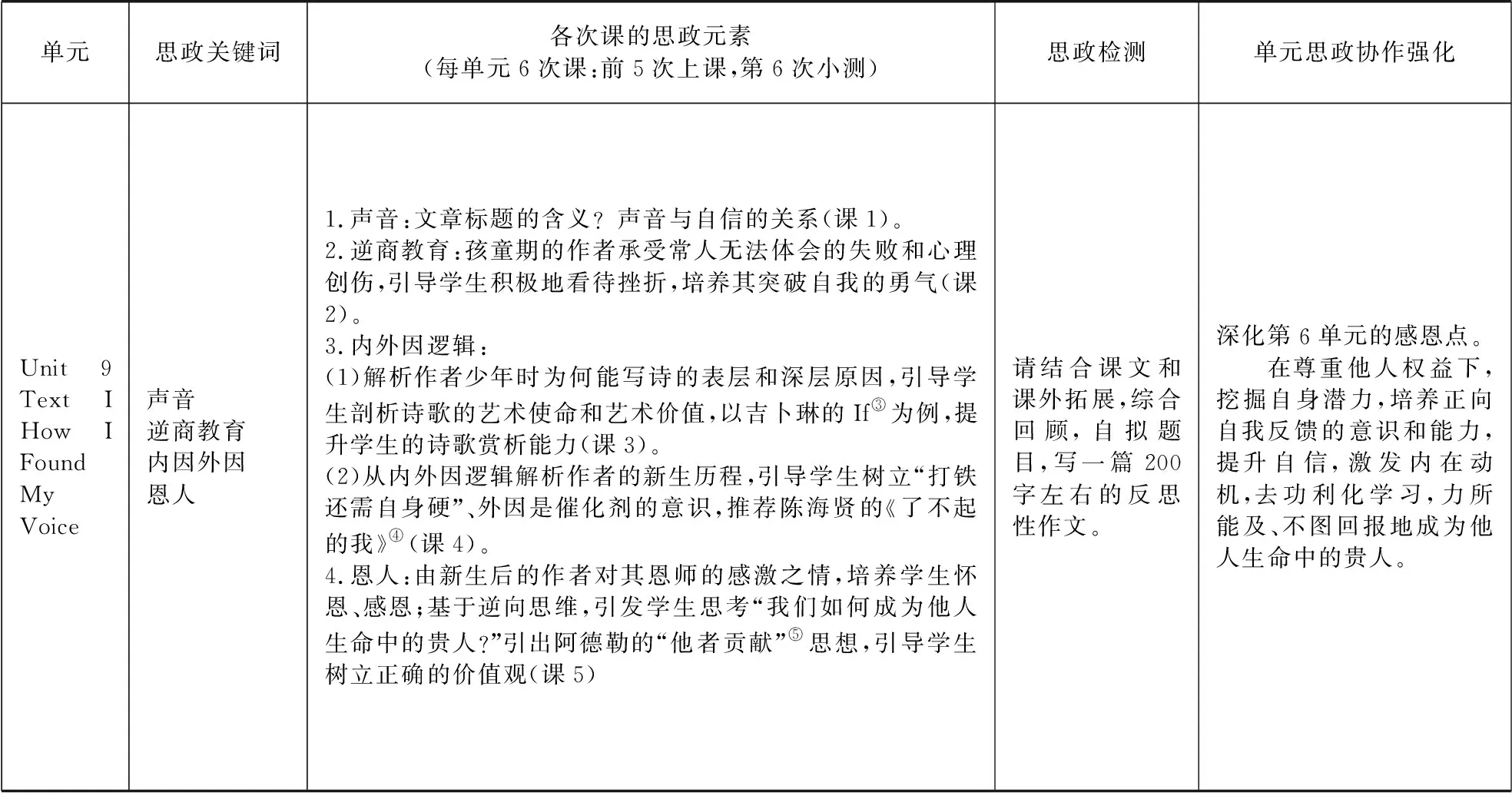

每单元的中观思政设计,从单元思政关键词、每次课的思政元素、思政检测及不同单元间思政点的联系进行设计。以第一、第九单元为例,综合英语(四)的中观思政设计如表1:

表1 综合英语(四)中观思政设计

续表1

(三)微观定实施细节

针对每次课的思政内容,如实施思政教学涉及以下问题:怎样融合课内外思政元素?怎样升华融合后的思政点?如何启发学生将思政点链接到自己身上、使之照进其现实生活?如何让“启发思维、塑造价值”这句话结果?基于综合英语(四)的思政教学实践,笔者提出DRR思政教学步骤。DRR (Deconstruction→Reconstruction→Reflection):解构(透析课文文本,通语言关)→重构(深挖作者的意图和思想精髓,通内容关)→反思(引导学生自我反观,启发思想、涵养价值,通思维关)。

四、综合英语(四)DRR思政教学案例

以综合英语(四)第九单元How I Found My Voice 第5次课(解析23-29段)为例,探析如何在教学中实施DRR思政教学。

1.Deconstruction:解构课文、透析文本,通语言关。在整体外语教育理念[6]指导和雨课堂[10]助力下,结合产出导向法[9]和翻转课堂[11],课前,引导学生解构课文,结合所布置的课前自学任务和所补充的自学材料,学生小组合作学习这部分的词汇、长难句、修辞,讨论作者的写作特点,提出在文本解析中小组合力所不及的问题。学生完成课前合作学习环节后,教师从各组提问中挑出3-4个重要或典型的问题。课上,根据既定课堂活动规则,10分钟左右的小组讨论,6个组抢答问题,此环节鼓励各组表达不同观点,引导大家倾听不同声音、碰撞思想火花,培养思辨的意识和能力。在此基础之上,教师做必要补充,解析没竞答的问题,引导学生吃透文本信息,闯通语言关。

2.Reconstruction:深挖作者意图、重构思想精髓,通内容关。语言承载内容,在第23-29段,作者意在向读者传递什么思想?为什么?此为第一层次的问题,作为跳板引导学生走向文本内的思政点。学生先进行思考,有学生会说出与答案相近的观点,即“作者向引导他寻回声音、重获自信的老师——克劳奇教授表达深深的感恩之情”。教师扼要总结,请全班思考下一波跳板式的问题:(1)你生命中是否有过对你恩重如山的贵人?(2)你是否主动善意地做过让他人人生好转的事情?(3)在现实生活中,你是否见、闻过向他人施恩不求报的事迹?小组在这三问题里任选一个,5分钟组内交流后组际分享。小组完成分享后,教师高效总结,引出张桂梅,请学生观看其事迹报告视频。看毕,请各小组从受恩人、施恩人、旁观者三种立场分析张桂梅的事迹,使思政元素从文本内自然地转入学生的生活中,让思政照进现实,实现课内外思政元素的融合。学生讨论、分享后,教师再引出阿德勒的“他者贡献”理论,对文内的克劳奇教授、作者、课外的张桂梅同志和她学生身上体现的人性美进行提炼和升华,重构本次课的思想精髓,闯通内容关。

3.Reflection:反观自我,启发思维,塑造价值。此环节中,教师用第二层次的桥梁式问题促成“知”通向“行”,解决这两个问题:如何启发学生将思政点链接到自己的身上?如何使“启发思维、塑造价值观”这句话结果?基于刚已实现的课内外融合思政,进一步提出桥梁式问题:“如你是一位受恩者,你最好的感恩方式是什么?为什么?”,启发学生分析最佳感恩方式。学生会说出与“无私地、力所能及地向他人和社会传递这份恩情(大爱)”等相近的答案。接着,教师再问,在态度相同的情况下,我们所传递的恩情(大爱)的强弱,和什么直接挂钩?学生思考后,会说出“和一个人的能力相关”。这样,至最后这一翻转性的问题“我们如何才能成为够格的施恩人”?通过内化对“感恩和施恩”的理解,启发学生反观自我、叩问内心,自我点燃和自我规划,引导其从知的此岸通往行的彼岸,促使其将所学吸收释放在“为人”的过程中,尽力促成课程育人。本单元的思政检测为:学生在这5次课的思政点中,任选一点,自拟题目,撰写一篇200字左右的反思性作文。

五、结语

综上所述,针对高校语言类课程,DRR思政教学模式是可行的。基于对课程思政实质的解析,融合整体外语教学和产出导向法,从三层面设计综合英语(四)思政教学,实施“DRR”思政教学,“解构”侧重语言教学、“重构”聚焦内容教学、“反思”重思维和品行引导,整个教学过程启发学生不断思考、讨论和产出,基于融合式的产出设计,在解构、重构和反思的教学过程中闯育人关,检测思政效果。

[注 释]

①出自温斯顿·丘吉尔《英语民族史(全四册)》薛力敏、林林译,南方出版社,2004。

②出自马丁·吉尔伯特的《丘吉尔传》,马昕译,长江文艺出版社, 2013。

③出自Rudyard Kipling.If,网址:https://www.bilibili.com/video/BV1xE411h7V6/?spm_id_from=333.788.videocard.5//.2020-7-20。

④出自陈海贤《了不起的我》,台海出版社, 2019。

⑤出自岸见一郎、古贺史健的《被讨厌的勇气》,渠海霞译,机械工业出版社,2015。