家蚕雄蛾染色技术研究

2020-12-18张明海向苹苇任杰群曾新宇谭立新郑章云邱诗春

张明海 向苹苇 任杰群 曾新宇 谭立新 郑章云 邱诗春 杨 义

(重庆三峡农业科学院,重庆万州 404155)

蚕种作为蚕桑产业发展的基本生产资料,其质量的好坏直接影响蚕茧的品质、产量和农民的收益[1]。而蚕种生产是一项技术处理严、受控因素多、生产环节多、季节性强、劳动强度大、生产环境差、短时间内对劳动力的需求量大的产业[2-4]。但是,随着城市化、工业化的不断推进,农村劳动力大量向城市转移[2],留在农村的以妇女、老人为主,部分蚕种场在制种阶段经常出现因为请不到工人削茧、鉴蛹等造成不必要损失的情况,影响了蚕种的正常生产[1]。为了解决蚕种生产用工的难题,各蚕种场采取了繁育斑纹限性品种的措施[2,5]。斑纹限性品种能在蚕期分离雌、雄,雌蚕为普通斑,雄蚕为素蚕[5],但在制种阶段仍存在雌、雄蛾区分标识不明显的情况。有学者利用家蚕暗化型灰黑蛾品种与常规白蛾品种组配新的家蚕品种,交配中黑白分明的蛾色能有效解决蚕种生产多环节操作中出现的品种混杂问题[6]。但目前利用家蚕暗化型斑纹育成的现行品种极少,蚕种生产上仍主要依靠肉眼观察体征识别雌、雄蛾,对于老龄化愈发严重的蚕种从业人员,理对、拆对速度越来越慢,误差越来越大,蚕种生产效率极低。雄蛾染色便于肉眼观察体征识别雌、雄蛾,可保证杂交彻底,确保一代杂交种健康一致[7]。因此,本研究开展了家蚕雄蛾染色试验,以期为蚕种生产中雄蛾染色技术的推广应用提供基础数据和参考。

1 材料与方法

1.1 试验时间和地点

试验时间为2019年8月13日至2019年10月5日,试验地点为重庆三峡农业科学院甘宁基地。

1.2 试验材料

1.2.1 供试蚕种 家蚕原种苏·菊、明·虎,由重庆市蚕业科学技术研究院繁育提供。

1.2.2 供试染料 翠绿(绿)色、胭脂(红)色复配食品添加剂,天津多福源实业有限公司产品,市售。

1.2.3 主要仪器设备 手持式0.8 L气压喷雾器,台州市砂源花喷雾器有限公司生产,市售;机械冷库,重庆三峡农业科学院甘宁基地。

1.3 试验方法

1.3.1 雄蛾染色 取绿色和红色染料各15 g,分别置于喷雾器中,加少量(1/4)热水反复摇动至完全溶解,加水至刻度线,加压后调试喷嘴至喷成雾状。染色在雄发蛾室外进行,先将捉取的雄蛾适当收拢,用喷雾器来回喷雾3~4次,至所有蛾子都有色素附着,放置10 min后送至交配室进行配对(图1)。

图1 家蚕雄蛾染色配对情况(左图为雄蛾染红色,右图为雄蛾染绿色)

1.3.2 雄蛾染色对理对、拆对的影响调查 盛发蛾日进行雄蛾染色,分别随机指定3个染色区为试验区、3个未染色区为对照区;抽取4名技术水平相当的同志为理对、拆对操作人员。在交配环节调查各区理对用时,在拆对环节调查各区拆对用时、雌蛾中混杂的雄蛾个数、雄蛾中混杂的雌蛾个数,计算理对速度、拆对速度、拆对误差率。

1.3.3 雄蛾染色对雄蛾耐贮藏能力的影响调查 盛发蛾日进行雄蛾染色,从苏·菊和明·虎2个品种的鲜蛾和一交蛾中分别抽取染色和未染色雄蛾,分别置于地下室(20 ℃)、冷库(5 ℃)贮藏;每个处理3个重复,每个重复200头雄蛾,24 h后调查雄蛾成活数、死亡数。对不同品种(苏·菊、明·虎)、是否鲜蛾(是为鲜蛾、否为一交蛾)、温度高低(20 ℃、5 ℃)、是否染色等4个自变量和雄蛾死亡率1个因变量进行多元线性回归分析,分析各因素对雄蛾耐贮藏能力的影响大小。

1.4 数据处理与分析

数据处理与统计分析采用SPSS 16.0软件进行。

2 结果与分析

2.1 雄蛾染色对理对、拆对速度的影响

从雄蛾染色的理对、拆对速度方差分析(表1)可以看出,苏·菊染色处理与未染色处理间理对速度t=3.933>t0.05=2.776、拆对速度t=4.056>t0.05=2.776,明·虎染色处理与未染色处理间理对速度t=3.322>t0.05=2.776、拆对速度t=5.611>t0.05=2.776,说明家蚕苏·菊、明·虎雄蛾染色后理对速度、拆对速度在P<0.05水平上与未染色均存在显著差异,雄蛾染色后的理对速度苏·菊较未染色提高了18.52%、明·虎较未染色提高了18.03%,雄蛾染色后的拆对速度苏·菊较未染色提高了23.08%、明·虎较未染色提高了22.22%。

表1 雄蛾染色的理对、拆对速度方差分析

2.2 雄蛾染色对拆对误差率的影响

从表2可以看出,雄蛾染色后,苏·菊的拆对误差率降低了3.63个百分点,明·虎的拆对误差率降低了7.52个百分点,苏·菊的拆对误差率|t|=14.742>t0.05=2.776,明·虎的拆对误差率|t|=60.664>t0.05=2.776,说明家蚕苏·菊、明·虎雄蛾染色后拆对误差率在P<0.05水平上与未染色均存在显著差异。

表2 雄蛾染色的拆对误差率方差分析

2.3 雄蛾染色对雄蛾耐贮藏能力的影响

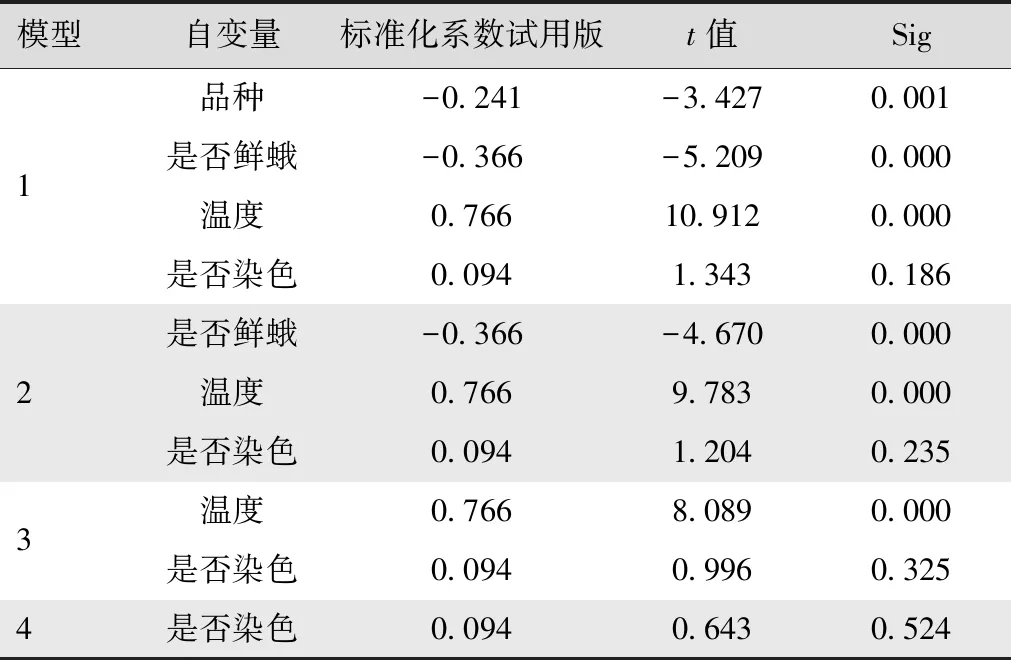

选取不同品种、是否鲜蛾、温度高低和是否染色为自变量,雄蛾死亡率为因变量进行多元线性回归分析,结果如表3所示。以进入概率小于0.05、移出概率大于0.10为准则,采用逐步法建立多元线性回归模型,结果如表4所示。从表4可以看出:随着逐步法的推进,已排除的变量逐渐减少;在模型4中仅剩是否染色,根据t检验的结果显示,是否染色对雄蛾死亡率的Sig=0.524>0.05,说明是否染色对雄蛾死亡率的影响不显著,即雄蛾染色对雄蛾耐贮藏能力影响不显著。因此,是否染色被排除,不在模型中体现。

表3 不同因素下的雄蛾死亡率

表4 已排除的变量

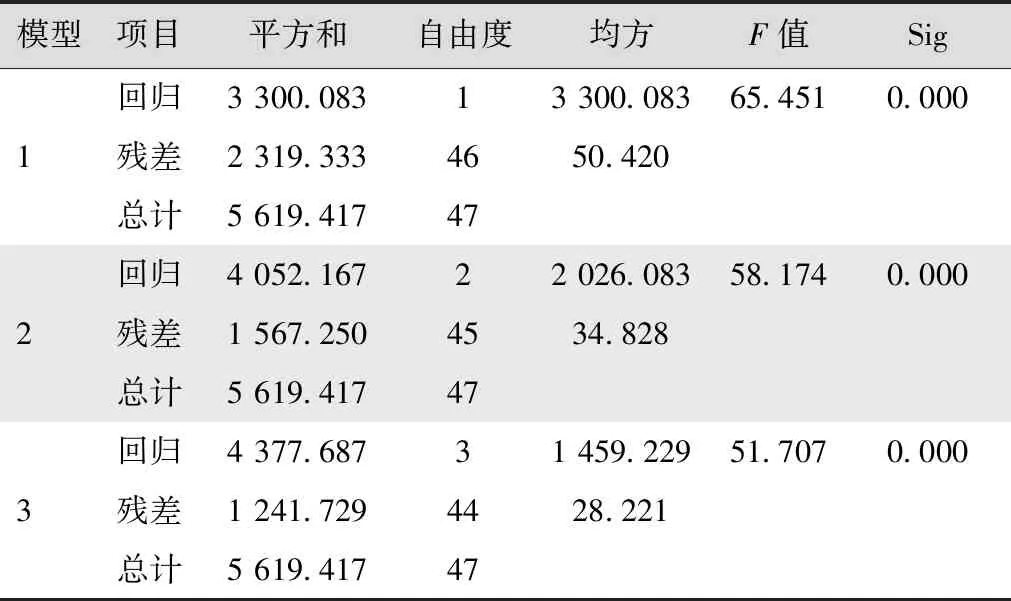

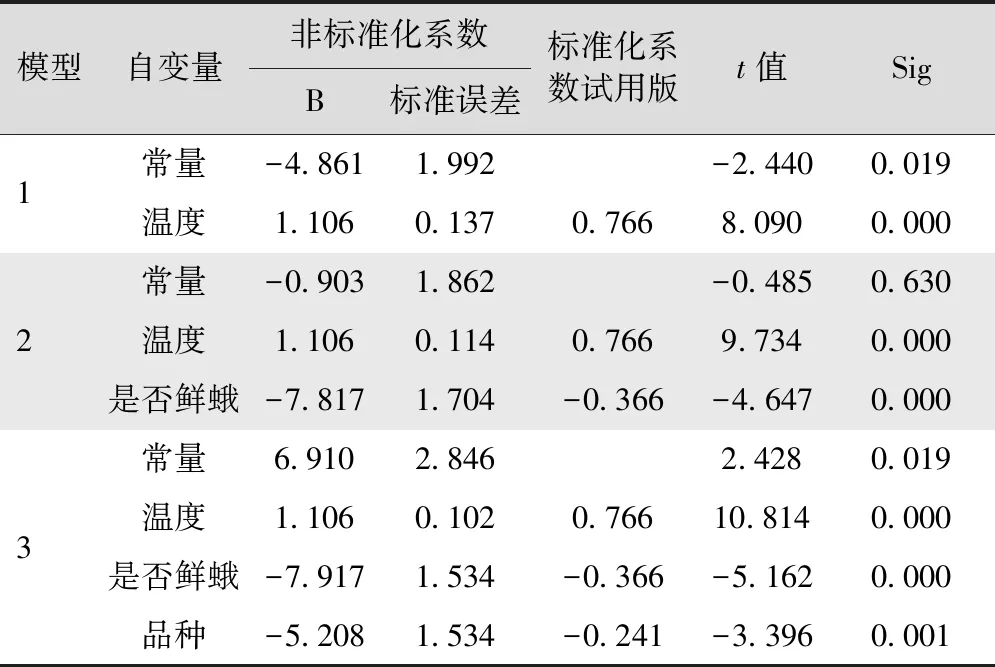

以Y表示雄蛾死亡率,X1表示温度,X2表示是否鲜蛾,X3表示品种,则回归方程为Y=a0+a1×X1+a2×X2+a3×X3。其中a0为回归模型的常数项,a1~a3为回归模型对应自变量的偏回归系数项。模型汇总结果如表5所示,随着模型的逐步递进,R2逐渐增大,模型3中的调整后R2=0.764,可较好地拟合回归方程;随着模型的逐步递进,标准估算误差越来越小,说明模型用来预测因变量的准确度越来越高。回归模型的方差分析结果如表6所示,在模型3中,回归模型的Sig=0.000<0.01,说明模型3中回归方程因变量与各自变量之间的相关性非常显著,因变量与各自变量之间的拟合程度较好。自变量多元线性回归分析系数如表7所示。在模型3中,3个自变量的Sig均小于0.05,说明因变量与各自变量之间的相关性显著,拟合得到多元线性回归方程为Y=6.910+1.106X1-7.917X2-5.208X3。如方程所示,自变量变化1个单元后,是否鲜蛾对雄蛾死亡率的影响最大,然后依次为品种、温度,即各因素对雄蛾耐贮藏能力的影响大小依次为是否鲜蛾>品种>温度。

表5 模型汇总结果

表6 回归模型的方差分析结果

表7 自变量多元线性回归分析系数

3 小结与讨论

在家蚕制种阶段进行雄蛾染色,苏·菊、明·虎理对速度较未染色分别提高18.52%、18.03%,苏·菊、明·虎拆对速度较未染色分别提高23.08%、22.22%。苏·菊的拆对误差率从4.45%降至0.82%,降低了3.63个百分点;明·虎的拆对误差率从8.19%降至0.67%,降低了7.52个百分点;这说明在家蚕制种阶段进行雄蛾染色,能显著提高理对、拆对速度,降低拆对误差率。采用多元线性回归分析雄蛾染色各因素对雄蛾耐贮藏能力的影响发现:是否染色对雄蛾耐贮藏能力的影响不显著;以Y表示雄蛾死亡率,X1表示温度,X2表示是否鲜蛾,X3表示品种,拟合得到多元线性回归方程Y=6.910+1.106X1-7.917X2-5.208X3,即各因素对雄蛾耐贮藏能力的影响大小依次为是否鲜蛾>品种>温度。

目前探讨家蚕雄蛾染色的研究相对较少,仅有报道雄蛾染色技术的具体步骤[7],而很少见家蚕雄蛾染色对雄蛾耐贮藏能力的影响方面的报道。为了解雄蛾染色与雄蛾耐贮藏能力的相关性,我们通过对2个主要家蚕品种在不同条件下进行雄蛾染色,发现雄蛾染色对雄蛾耐贮藏能力的影响不显著,一交蛾死亡率大于鲜蛾,雄蛾冷藏对雄蛾耐贮藏能力影响显著,生产中应留足雄蛾,尽量避免冷藏;但雄蛾染色、冷藏是否对蚕种质量有影响还需要作进一步研究。

本试验调查对象仅限于重庆三峡农业科学院繁育的2个主要家蚕品种,但我国家蚕品种丰富,各地家蚕品种不尽相同,其他家蚕品种雄蛾染色与耐贮藏能力的关系需要通过调查才能确定。今后,我们将收集更多的家蚕品种,开展类似的调查研究,以期为家蚕雄蛾染色技术提供更多更有效的理论依据。