从美国辩诉交易制度看我国认罪认罚从宽制度之路径完善

——基于中美20则案例的实证分析

2020-12-17王慧媛

刘 军,王慧媛

(1.武汉大学 法学院,湖北 武汉 430061; 2.上海交通大学 凯原法学院,上海 200030)

自认罪认罚从宽制度试点以来,对其路径完善的研究就成为热点。刑法学者多基于刑事实体法的定罪及量刑从宽情节来进行分析,刑事诉讼法学者则多从认罪认罚案件的适用程序进行探究。本研究选取中美20则案例进行实证对比研究,分析美国辩诉交易制度与我国认罪认罚从宽制度在实体及程序层面的异同,以期在借鉴美国辩诉交易制度经验的基础上,使我国认罪认罚从宽制度进一步完善。

一、美国辩诉交易制度

(一)辩诉交易制度之概况

《布莱克法律词典》(Black′s Law Dictionary)把辩诉交易“plea bargain”解释为:“刑事被告人自愿有罪答辩来获得检察官指控时减轻罪名或减少罪数的让步,一般是在换取轻罪判决或减少指控罪数情形下,检察官与被告人在协商之基础上所达成的协议。”[1]辩诉交易制度要求被告人自愿及知晓其所享有的权利,一旦形成辩诉交易,此效力将与审判效果相同。[2]美国法院通过诸多案例形成了辩诉交易制度。(1)例如,1970年,联邦最高法院在布雷迪诉美国政府(Brady v.United States)一案判决中确认了辩诉交易的合法性。辩诉交易制度的体系化形成于1974年的美国《联邦刑事诉讼规则》,[3]可从三个角度明晰辩诉交易制度的含义。第一,辩诉交易的主体是控辩双方,即作为控方的检察官和作为辩方的被告人及辩护人。第二,辩诉交易的前提是有罪答辩。检察官意图减少指控并提出量刑建议的前提应是与被告人达成有罪协议。第三,辩诉交易的直接目的是达成辩诉协议。该协议内容为被告人自愿承认指控的罪行及放弃部分诉讼权利,检察官提出减轻量刑建议。[4]

(二)辩诉交易制度的历史渊源

辩诉交易的历史起源可追溯至1431年。作为一种非正式的潜在规则或习惯,辩诉交易制度已经在美国刑事司法实践中运行了相当长的时间。[5]辩诉交易在诞生初期由于未得到国家立法机关的法律规范支撑,所以长期处于非公开状态,通常由检察官与被告人及辩护人在私下达成协商,较少写入司法文件,从而增加了后人寻找辩诉交易线索的难度。19世纪美国辩诉交易制度产生的历史原因有如下三点:第一,社会经济发展产生的社会变革。19世纪,随着美国资本主义经济的蓬勃发展,犯罪率升高等社会问题逐渐显现,法院将传统的无罪推定原则渐渐演变为控辩双方之间相互退让的辩诉交易制度以处理日渐增加的案件。第二,专业化城市检察机关及警察机关的设立。自1840年以来,美国设置了专业化的城市警察机关进行侦查,并开始主导案件的审查起诉,法院所受理的案件与日俱增。[6]如纽约州的法院审理的案件在20年间增长了2.5倍。[7]第三,逐渐重视被告人权利保障。为强调被告人之权利,美国逐渐在刑事法案中给予被告人更多的诉权。此外,对司法机关权力的限制及刑事案件审理周期长、案情复杂的特点也促使辩诉交易制度产生。

二、我国认罪认罚从宽制度

(一)认罪认罚从宽制度的概况

2016年9月,全国人大常委会通过《关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》(以下简称《授权决定》),我国认罪认罚从宽制度开始步入法制化及体系化的试点过程。[8]2016年11月,两院三部(2)此处所称两院三部指最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部。发布了《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》(以下简称《试点办法》),对认罪认罚从宽制度的适用事项进行了详细规定。2018年10月,全国人大常委会通过《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,正式将认罪认罚从宽纳为刑事诉讼的一项重要原则。认罪认罚从宽制度是指对刑事犯罪嫌疑人、被告人自愿如实交代所犯罪行,对检察机关指控罪行无异议且同意量刑建议,自愿签署认罪认罚具结书的,可以依法对其从宽处理的制度及程序的总称。(3)参见《试点办法》第一条:“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,对指控的犯罪事实没有异议,同意量刑建议,签署具结书的,可以依法从宽处理。”目前并没有直接对认罪认罚从宽制度中的“认罪”“认罚”及“从宽”概念做出界定的规范性文件,(4)关于被告人自愿认罪案件的“认罪”内涵,可参见《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第一条:“被告人对被指控的基本犯罪事实无异议,并自愿认罪的第一审公诉案件,一般适用本意见审理。”因而对其含义仍需深入研究。(5)本研究所指的认罪认罚从宽制度中的“认罪”既包括被追诉人在刑事诉讼过程中承认检察院指控的罪名及自己所犯之罪行,又包括被追诉人主动向司法机关坦白自己所犯其他未被司法机关掌握之罪行的行为,即包括自首等情节在内;“认罚”指除了接受实体法上基于认罪的刑罚后果,还包括被追诉人放弃部分诉讼权利、选择与认罪认罚从宽制度相关的速裁程序、简易程序等,积极退赃、赔偿被害人并与之和解等也属于“认罚”应有之义;“从宽”指基于被追诉人认罪认罚的行为,司法机关给予其实体上定罪及量刑之从轻、减轻或免除处罚,在程序上适用刑事速裁程序、简易程序等,以求减少被追诉人之诉累。

(二)认罪认罚从宽制度的制度起源

1.坦白从宽政策

1989年最高人民法院、最高人民检察院印发的《关于贪污受贿、投机倒把等犯罪分子必须在限期内自首坦白的通告》规定:“坚决贯彻惩办与宽大相结合,坦白从宽,抗拒从严的政策。”由此,首次在规范化文件中出现坦白从宽政策,开创了我国对认罪从宽制度的建构之路。作为“可以”型从宽量刑情节,法官较大的自由裁量权及没有相关司法规范性文件,限制了坦白从宽政策的司法适用。[9]鉴于坦白从宽政策曾在我国充当过重要的定罪量刑依据,我国应在认罪认罚从宽制度中对该政策加以规范。

2.宽严相济刑事政策

2006年中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,宽严相济刑事政策正式形成。宽严相济刑事政策多为“应当”型从宽量刑情节,规范性程度更高,在之后的司法判决中被大量引用。宽严相济刑事政策相对于坦白从宽政策更具有可操作性,其成为认罪认罚从宽制度更为直接的制度起源。在完善认罪认罚从宽制度的规范化路径时,应将宽严相济刑事政策价值融入其中。(6)参见《试点办法》第四条第一款:“办理认罪认罚案件,应当坚持下列原则:贯彻宽严相济刑事政策,充分考虑犯罪的社会危害性和犯罪嫌疑人、被告人的人身危险性,结合认罪认罚的具体情况,确定是否从宽以及从宽幅度,做到该宽则宽,当严则严,宽严相济,确保办案法律效果和社会效果。”

三、案例实证研究:从实体及程序层面辨析两制度之异同

(一)案例概览(7)中国案例的来源主要为中国裁判文书网、北大法宝及部分审判实务文章,关键词为“认罪认罚从宽”;美国的案例来源主要为Westlaw Next数据库、Findlaw数据库等,关键词为plea bargain。但为了使案例更加切合主题,本研究进行了相关情节的简化与概括。

本研究共搜集中美各10例案件进行具体的分析。案件的具体内容及要点整理见表1。

表1 中美20例案件的案情简介

续表1

(二)实体层面两制度的对比评析

1.共同之处

(1)适用前提相同。犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚之自愿性。被告人的自愿性是我国适用认罪认罚从宽制度的必要条件(8)参见《试点办法》第一条:“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,对指控的犯罪事实没有异议,同意量刑建议,签署具结书的,可以依法从宽处理。”,自愿原则作为美国辩诉交易中的“帝王原则”,是防范辩诉交易滥用国家公权力的最高原则,也是辩诉交易公平进行的前提。[14]在Brady v.United States案中,法官明确指出,只有出于自愿(voluntarily)及知情(knowingly)达成的协议才是有效的。(9)Brady v.United States,397 U.S.742 (1970)。

(2)制度设计目的相同。减少被告人之诉累,提高诉讼效率。从被告人的角度来说,“等待未定的判决会带给被告人身体及心理无尽的折磨”[15];从被害人的角度来说,尽快获得法律救济,给其所受损失一个公正合理的交代亦是司法公正之要求。(10)Blackledge v.Allison,431 U.s.63(1977)。两制度都能提高诉讼效率。

(3)量刑主体相同。法院是最终的量刑主体。在认罪认罚从宽制度中,检察机关通过与犯罪嫌疑人的积极互动及良性协商,履行批准逮捕、提起公诉等职责。审判由人民法院负责(11)参见我国《刑事诉讼法》第三条。,检察机关只能做出量刑建议。在辩诉交易制度中,法院有权决定是否接受检察官与被告人之间达成的辩诉协议。若接受,法院则应告知被告人其协议中约定之量刑处罚将体现于最终判决之中;若拒绝,法院则应告知控辩双方其形成的协议将被拒绝并将该决定记录下来。[16]故两制度中法院都是最终的量刑主体。

综上所述,在实体层面,认罪认罚从宽制度和辩诉交易制度都是经济高效的纠纷解决机制,能够有效地节约司法诉讼资源,更加高效地在控辩双方的良性互动中处理案件。

2.不同之处

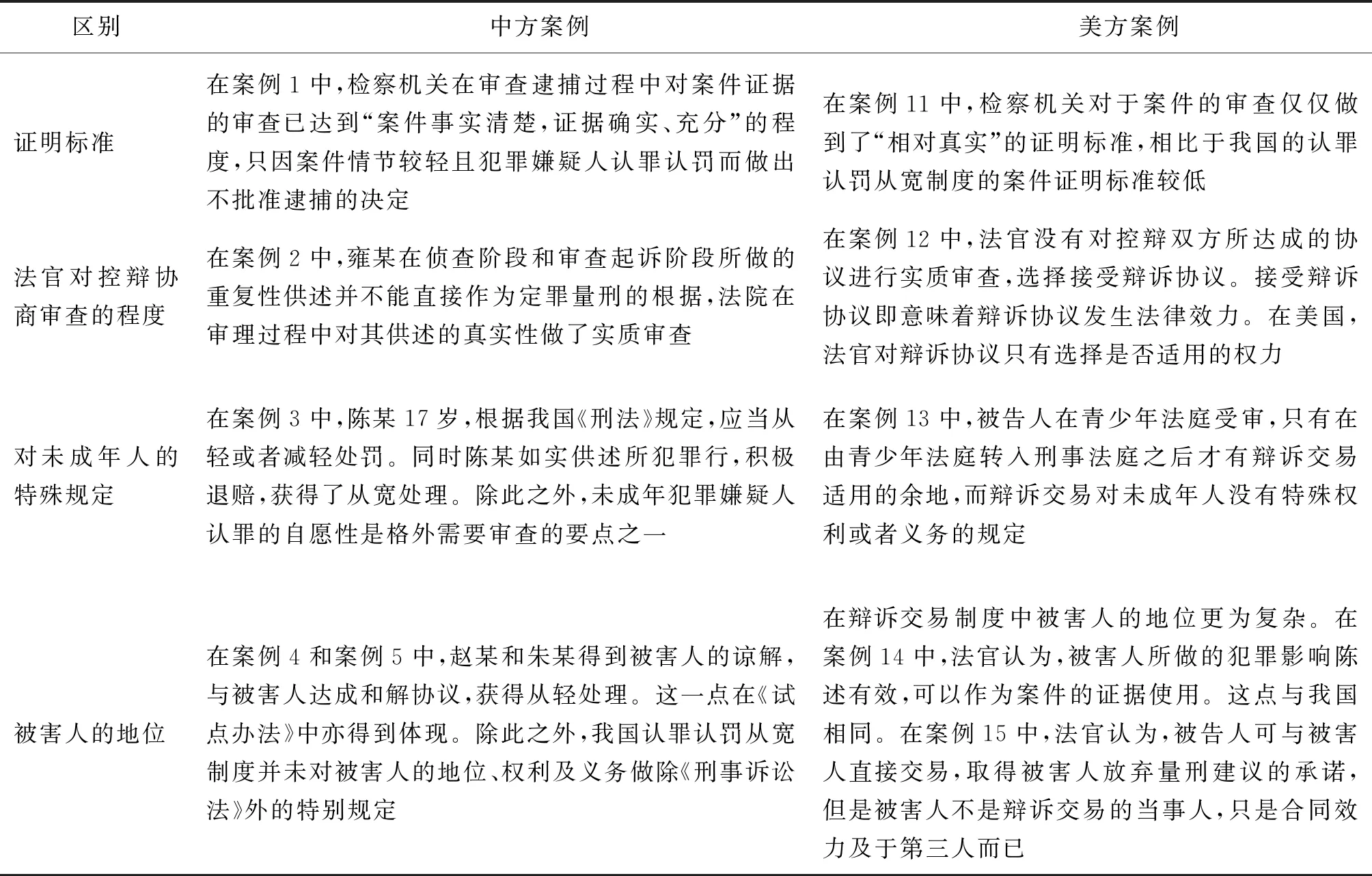

两制度在实体方面有几点不同,不同之处的案例列举见表2。

(1)案件证明标准不同。在认定犯罪事实方面,美国辩诉交易采取的是“相对真实”标准。在辩诉交易语境下,“相对真实”比“绝对真实”更有适用的空间。因为在“相对真实”情况下定罪和量刑的幅度都是不确定的,辩方才更有动力与控方协商争取轻罪的指控。如果案件的证据已经达到“绝对真实”标准,辩方就会认为案件性质及严重程度已经确定,也就没有协商的余地。[17]但我国的认罪认罚从宽制度则不同。在我国刑事案件必须采取事实清楚、证据确实充分的证明标准,若无法采取此标准,则在审查起诉阶段仅可决定不起诉,在审判阶段仅可依“疑罪从无”原则判决被告人无罪。(12)参见《试点办法》第四条第三款:“坚持证据裁判,依照法律规定收集、固定、审查和认定证据。”

(2)法官对控辩协商审查的程度不同。在美国辩诉交易中,为形成相对确定的结果,法官不对控辩双方形成的协议进行实质审查。法官可选择认可协议,使协议产生效力;也可选择不认可协议,此时被告人可选择撤回其有罪答辩。在我国,法官要对认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容进行全面实质的审查,以防止被告人是受胁迫或其他因素导致其被迫认罪认罚。(13)参见《试点办法》第十五条:“人民法院审理认罪认罚案件,应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果,审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性。”可以说,我国认罪认罚从宽制度对法官的要求更高,而辩诉交易相对弱化了法官的主导权。

(3)关于未成年人的特殊规定不同。美国未成年人的辩诉交易主要是由少年司法向刑事司法转送。辩诉交易在美国不直接运用于少年法庭的理由是其对未成年人犯罪处罚采用的是刑事司法与少年司法双轨制。我国并没有少年司法与刑事司法的区分,未成年人需要同样经过侦查、审查起诉及审判阶段,对未成年人的特殊保护主要在于作为双层保障的法定代理人制度。(14)参见《试点办法》第二条:“未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的,不能适用认罪认罚从宽。”此外,关于未成年人特殊保护,我国在《刑事诉讼法》中亦有相应规定。(15)参见《刑事诉讼法》第五编第一章有关未成年人刑事案件诉讼程序的规定。由此可见,我国对未成年人的保护更为全面、合理。

表2 实体层面两制度不同之处的案例列举

(4)被害人的地位不同。在美国的辩诉交易中,虽然被害人享有对辩诉交易可产生实质性影响的部分权利,但其并非辩诉交易当事人,不参与辩诉交易,处于特殊的“准当事人”地位。在我国,被害人是刑事诉讼当事人之一,在认罪认罚从宽制度中扮演更多的是谅解被告人的不作为角色。司法实践中通常会将被害人获得赔偿的程度与被告人可能获得的从宽幅度挂钩,调动被告人赔偿被害人的积极性。[8]若选择让被害人作为案件协商主体之一,则可能会使其遭受“二次伤害”。

(三)程序层面两制度之对比评析

1.共同之处

(1)两制度均兼顾了诉讼效率与当事人基本诉权的统一。尽管设计两制度的目的是提高诉讼效率,但也应兼顾实质正义,不可只强调节约诉讼资源。如美国辩诉交易注重被告人自愿原则的保护,我国速裁程序也强调被告人在法庭上的最后陈述是不可省略的环节。

(2)两制度均可适用于审查起诉阶段。辩诉交易是检察官与辩方之间进行协商以达成协议的过程,仅适用于审查起诉阶段,认罪认罚从宽制度根据《试点办法》可以在侦查、审查起诉及审判阶段适用,故两制度均适用于审查起诉阶段。相较之下,我国认罪认罚从宽制度适用的诉讼阶段更广。

(3)两制度均提供法律援助服务。美国辩诉交易制度中体现法律援助服务的是公共律师或私人律师制度。根据《试点办法》,我国认罪认罚从宽制度包括为犯罪嫌疑人、被告人提供法律援助服务的值班律师制度。

2.不同之处

(1)适用阶段不同。美国辩诉交易通常仅有检察官与辩护人参与,被告人参加辩诉交易通常仅发生在自行辩护中,法官在其中扮演着监督者的角色,在庭审过程中履行审查职责。我国认罪认罚从宽制度通常可在侦查、审查起诉及审判阶段的整个过程中予以适用。相较之下,我国认罪认罚从宽制度给予犯罪嫌疑人和被告人更多的自由选择空间。

(2)法律援助律师的指派机构和援助方式不同。美国公共律师在刑事案件迅速增加的过程中承担着很高比例的指派辩护事项,由此带来的是辩护效果不佳。如State v.Peart案中的法官认为,根据宪法所要求的有效性,有必要为被告人提供合适的辩护律师。我国认罪认罚从宽制度建构了值班律师制度这一法律援助制度设计(16)参见《试点办法》第五条第二款:“法律援助机构可以根据人民法院、看守所实际工作需要,通过设立法律援助工作站派驻值班律师、及时安排值班律师等形式提供法律帮助。”,不过需要镜鉴美国公共律师制度,避免出现量多质低的问题。

(3)检察机关救济机制不同。在美国辩诉交易中,检察官在确认有新的事实证据、可能影响被告人定罪量刑时,可以不履行辩诉协议。此外,检察官不能反悔违约。我国认罪认罚从宽制度与美国辩诉交易制度存在本质上的不同,检察机关并非与犯罪嫌疑人、被告人之间形成了一纸“合同”,而是与其进行良性互动以给予较轻的量刑建议。若检察机关认为之前的定罪量刑建议不合适,可在一审后向法院提出抗诉。

程序层面两制度不同之处的案例列举见表3。

表3 程序层面两制度不同之处的案例列举

四、完善我国认罪认罚从宽制度之路径

进行比较的目的在于解决本国法律面临的难事。[18]对中美20则案例进行实证分析,目的是借鉴美国辩诉交易制度优点,完善我国认罪认罚从宽制度。

(一)适当简化认罪认罚从宽案件质证程序

在我国《刑事诉讼法》以“案件事实清楚,证据确实、充分”为刑事案件的证明标准之现状下,我国认罪认罚从宽案件不应突破该证明标准。基于疑罪从无原则,我国若为提高诉讼效率来适用认罪认罚从宽制度而一味降低证明标准,则势必造成疑罪从有乃至疑罪从重。当前可简化的是证据调查程序(17)证据调查程序之所以可以适当简化,进而间接导致证明标准的隐性降低,是因为其正当性基础在于犯罪嫌疑人、被告人主动放弃权利。参见孙远.论认罪认罚案件的证明标准[J].法律适用,2016(11):14-19。。在认罪认罚从宽制度中,认罪认罚就预示着被告人对定罪量刑依据的部分证据放弃质证权。因此,我国当前以“案件事实清楚,证据确实、充分”为案件证明标准不能改变,但可在程序上适当简化认罪认罚从宽案件质证程序。

(二)建构我国控辩协商程序,同时兼顾被害人权益保障

我国控辩协商程序的建构可适当借鉴美国辩诉交易制度。美国协商程序中被告人自由处分诉权的实现可在以被告人的有罪答辩为辩诉交易前提中予以体现。[19]我国控辩协商程序集中表达了当事人的处分权,其以我国协商文化为基础。[20]检察机关在掌握案件事实及证据后,可劝导被告人积极认罪认罚,由此使检察机关得以视被告人认罪认罚情况对其移送审查起诉或决定不起诉。

辩诉交易中被害人无权妨碍辩诉交易的适用过程,但享有财产请求权、参与权、知情权等可对辩诉交易结果产生实质性影响的权利。借鉴该经验,我国认罪认罚从宽制度在建构控辩协商程序时应兼顾被害人的有效参与。从程序正当要求来看,与程序所致结果有直接利害关系的当事人有权决定是否参与该程序,并阐述对实现其所希望的结果有利的主张。[21]在我国认罪认罚从宽制度完善路径中,尽管被害人无权妨碍被告人自愿认罪认罚,但应兼顾被害人权益之保障,将被告人是否积极退赔并获取被害人谅解等情节认定为对其定罪量刑的依据。

(三)坚持审判中心主义下法院对认罪认罚从宽案件的决定权

为提高犯罪嫌疑人主动认罪认罚的积极性,我国认罪认罚从宽制度规定,若犯罪嫌疑人主动认罪认罚并有立功表现等,可由最高人民检察院批准撤销案件或决定不起诉(18)参见《试点办法》第九条:“犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实,有重大立功或者案件涉及国家重大利益,需要撤销案件的,办理案件的公安机关应当层报公安部,由公安部提请最高人民检察院批准。”第十三条第一款:“犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实,有重大立功或者案件涉及国家重大利益的,经最高人民检察院批准,人民检察院可以作出不起诉决定,也可以对涉嫌数罪中的一项或者多项提起公诉。”,并且法院通常应认可检察机关所提的量刑建议。但在辩诉交易中,法官有权自主决定是否认可控辩双方形成的协议或是否接受由检察官所提的量刑建议(19)U.S.S.G.6B 1.1(b); Ariz.R.Crim.P.17.4(d); State v.Pero,590 N.W.2d 319,324(Minn.1999)。法官享有自由裁量权,可自主决定是否接受检察官提出的辩诉协议。。

本研究认为,可借鉴美国辩诉交易制度,若法院在对量刑建议的实质审查中发现其明显不合理,此时应告知双方协商主体重新进行协商。若检察机关拒绝改变量刑建议或法院继续认为量刑建议明显不合理,此时法院应当做出判决。(20)此处需加以说明的是,《授权决定》第二十一条关于法院决定权的规定:“人民法院经审理认为,人民检察院的量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民法院可以建议人民检察院调整量刑建议。”此处应以“应当建议”替代“可以建议”用语。我国应坚持审判中心主义下法院对认罪认罚从宽案件的决定权。

(四)在提高审判效率的同时兼顾被告人基本诉讼权利保障

从前述案例分析可知,辩诉交易制度与认罪认罚从宽制度均是为缓解案件迅速增加的压力、节约司法资源而设计的。但从辩诉交易制度的适用可知,不能仅为快速审判案件而忽视对被告人基本诉权的保障。在辩诉交易过程中,为避免错案发生,法官在法庭审理阶段会不断重复询问被告人在辩诉交易中有无受到胁迫、刑讯逼供等不合法情形。[22]根据美国《联邦刑事诉讼规则》,法官在做出判决之前应调查有罪答辩所依据的事实基础(21)American Federal Rules of Criminal Procedure 11 (f)。,即对审判程序简化的追求不能牺牲被告人的基本诉讼权利。[23]我国认罪认罚从宽制度在提高审判效率的同时也应兼顾被告人基本诉讼权利保障。