浅谈机场能见度目标物(灯)对飞行安全的影响

2020-12-16民航山东安全监督管理局黄光辉山东航空股份有限公司刘一斌

□ 民航山东安全监督管理局 黄光辉 山东航空股份有限公司 刘一斌/文

能见度是机场和航空公司的关键运行标准,是保证飞行安全的底线和红线。机场气象部门负责能见度的观测和发布,用于控制跑道上目视飞行规则和仪表飞行规则下的起飞、着落和仪表进近。目前,能见度的观测方式分为目测和器测,我国大部分机场以目测为主。根据民用航空气象地面观测规范的要求,能见度的目测应当在观测平台或观测场参照目标物或目标灯按照一定的规范进行。其中,目标物(灯)的选择和设置直接关系到能见度测量的准确性,进而影响飞行安全。本文以机场能见度目标物(灯)为研究对象,通过研究机场能见度目标物(灯)的现状和问题,分析其中的运行风险并针对性的提出管控建议。

机场能见度目标物(灯)的现状

根据《民用航空机场气象台建设指南》(以下简称“《指南》”)关于能见度目标物、目标灯的选择和设置要求,本文对照梳理了28个机场能见度目标物(灯)图,发现部分机场在目标物(灯)的选择上偏离《指南》要求,主要集中在以下三个方面:

(一)目标物的数量和位置不符合要求

《指南》第二十九条规定:机场气象台应当结合机场运行标准和航空器运行标准,根据能见度观测的需要,以观测平台或观测场为中心在各个方向上选择若干不同距离的固定物体作为目标物;第三十条规定:机场气象台应当按照如下要求选择能见度目标物:(四)目标物选择的数量、方位、距离应兼顾天气现象常来的方向和低能见度出现最多的方向、跑道位置、本机场运行标准、特殊天气观测和报告的标准。天气现象常来的方向、最小能见度出现最多的方向和跑道延长线的方向上目标物应当有一定的数量;(五)选用的目标物应当力求分布均匀,特别是跑道方向上,应当尽可能多些。部分机场选择目标物的数量和位置并不完全符合《指南》要求,具体表现如下:

图1

机场跑道方向上未选择足够的能见度目标物(见图1)。当跑道某方向仅有非精密和类精密进近程序且着陆标准为能见度时,机场能见度目标物图在相应跑道方向缺少必要的目标物。

(二)选择的目标物不适宜

《指南》第三十条规定:机场气象台应当按照如下要求选择能见度目标物:(一)颜色越深越好,亮度要一年四季不变或少变,浅色、反光强的物体不宜选用。部分机场在目标物的选择上不适宜,具体表现如下:

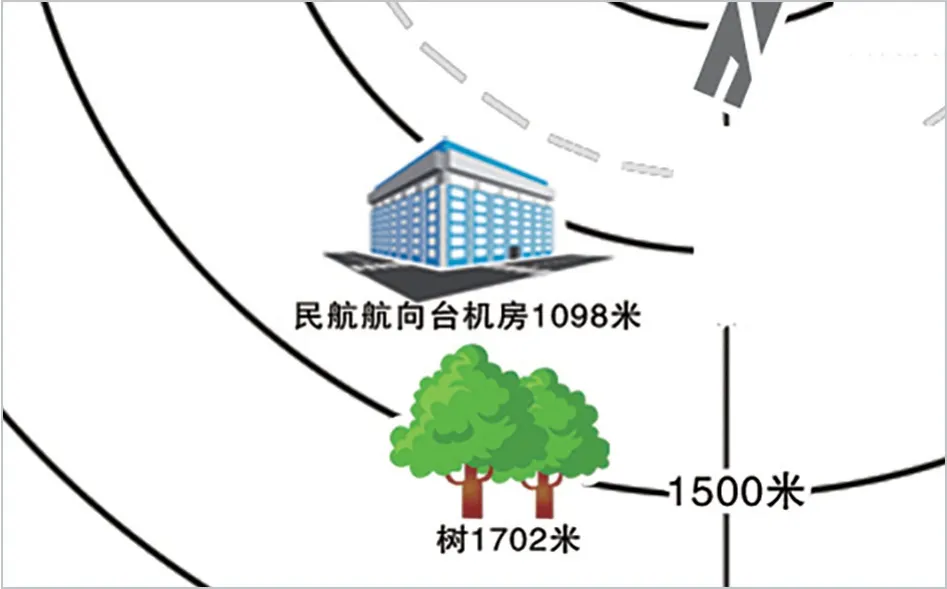

机场能见度目标物图中以树木为目标物(见图2)。我国北方机场多属温带大陆性气候,所选树木若秋冬季落叶,将对辨识度产生较大影响,且树木易被砍伐或死亡,机场需谨慎选择此类目标,关注目标物长期辨识度的稳定性。

图3

图2

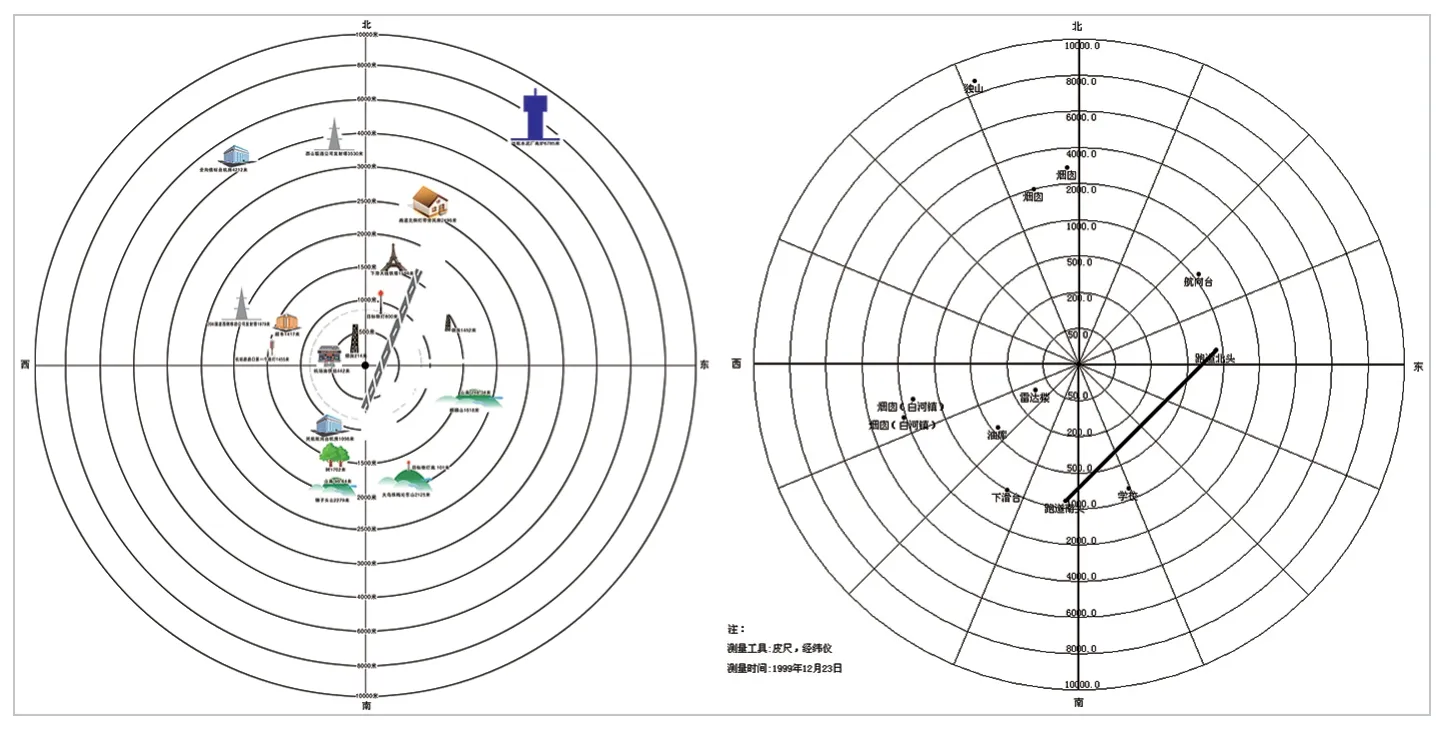

(三)目标物分布图绘制不规范

《指南》第三十三条规定:机场气象台应当绘制目标物分布图。绘制目标物分布图应当遵循下列方法:以观测点为圆心, 作九个同心圆,半径分别代表 50 米、200 米、500 米、1 千米、2 千米、3 千米、4 千米、6 千米、10 千米并画出东西向和南北向的方位坐标线,再按目标物的方位和距离在图的相应位置上绘出简略图形,并注明其名称和距离。部分机场绘制的目标物图未严格遵循相关规定,具体表现如下:

机场能见度目标物图同心圆半径不符合绘制要求,部分机场未绘制目标物简略图形(见图3)。

机场能见度目标物(灯)存在的问题

根据CCAR121.667条,飞机不得飞越最后进近定位点继续进近,或者在不使用最后进近定位点的机场,进入仪表进近程序的最后进近航段,除非由局方批准的系统为该机场发布了最新的天气报告,报告该机场的能见度等于或者高于仪表进近程序规定的能见度最低标准。能见度的观测方式分为目测和器测,目测应当在观测平台或观测场参照目标物或者目标灯。能见度测定的准确性直接关系到飞行安全,但目前能见度的测量并不能保证足够准确性,突出问题如下:

(一)机场能见度目标灯设置过少且未充分考虑机场运行标准

机场能见度目标灯的设置过少或设置的位置未充分考虑机场运行标准,导致测量误差较大。以某机场为例,机场03号跑道仅有非精密(NDB/DME)和类精密进近程序,着陆最低标准为能见度标准(4200米)。夜间运行时,按照《民用航空气象地面观测规范》对夜间能见度观测方法,当没有目标灯,在月光暗淡或无月光情况下,只能根据傍晚测得的能见度和变化趋势,并结合天气现象、湿度、风等气象要素的变化情况以及观测经验等分析能见度是增大还是减小,从而判定当时的能见度。此方法对气象观测人员的业务水平和经验要求较高,且误差较大。同等情况下如有目标灯,可直接参照目标灯得出能见度数值。

很多中小机场为单盲降机场,一头跑道仅提供非精密进近程序,着陆标准为能见度,且机场没有设置目标灯或目标灯较少。在夜间在月光暗淡或无月光的情况下运行,能见度测量准确性的高低直接取决于观测人员的业务能力和工作经验,但中小机场受条件限制,在人员的管理和培训方面往往较为薄弱,因此能见度的测定可能存在较大的主观性和随意性。能见度作为管制和航空公司把关运行标准以及飞行员判断能否开始最后进近的关键标准和重要安全关口,若气象报告的能见度误差较大,那么这道关口将形同虚设,直接将飞行员置于能否建立目视参考这最后一道安全关口。

(二)规章对夜间能见度的观测方法不清晰、不明确

按照《民用航空气象地面观测规范》第七十六条,夜间以目测方式观测能见度时,如果观测方向上没有目标灯,应当根据以下方式确定:(一)月光较明亮时,可根据目标物的能见与否判定能见度。只要能隐约地分辨出比较高大的目标物的轮廓,该目标物的距离就定为能见度。如能清楚分辨时,能见度可定为大于该目标物的距离。(二)在月光暗淡或无月光的情况下,可根据傍晚测得的能见度和变化趋势,并结合天气现象、湿度、风等气象要素的变化情况以及观测经验等分析能见度是增大还是减小,从而判定当时的能见度。1.傍晚时,如果没有出现影响能见度的天气现象,或者天气现象在强度上没有明显变化,则可以判定天黑后的能见度大致和傍晚相同。 如果出现了影响能见度的天气现象并且强度不断增强时,能见度将相应减小;反之,影响能见度的天气现象减弱或消失时,能见度将相应增大。 2.在风速较小且湿度不断增大时,能见度将相应变差;反之,湿度明显减小时,能见度将相应增大。当地表干燥而风速增大时,尘土易被风吹起,使空气浑浊,能见度将相应减小;反之,风速减小时,能见度将相应增大。靠近城市工矿区的机场,应当特别注意风向的变化,当处于下风方向时,常因工矿区炊烟的影响而使能见度很快变坏。

本条款(一)款指出,月光较明亮时,当目标物清楚分辨时,能见度可定为大于该目标物的距离,但未明确具体数值;本条款(二)款指出,在月光暗淡或无月光的情况下,根据傍晚测得的能见度和变化趋势,并结合天气现象、湿度、风等气象要素的变化情况以及观测经验等分析能见度是增大还是减小,未明确具体的操作方法。两个条款均未具体说明能见度的确定方法,缺少较为科学的技术指导,造成能见度的测定主要取决于观测者的工作经验和主观判断,对业务能力较弱和缺少足够工作经验的观测者而言,想要较为准确的测定能见度难度较大。

图4

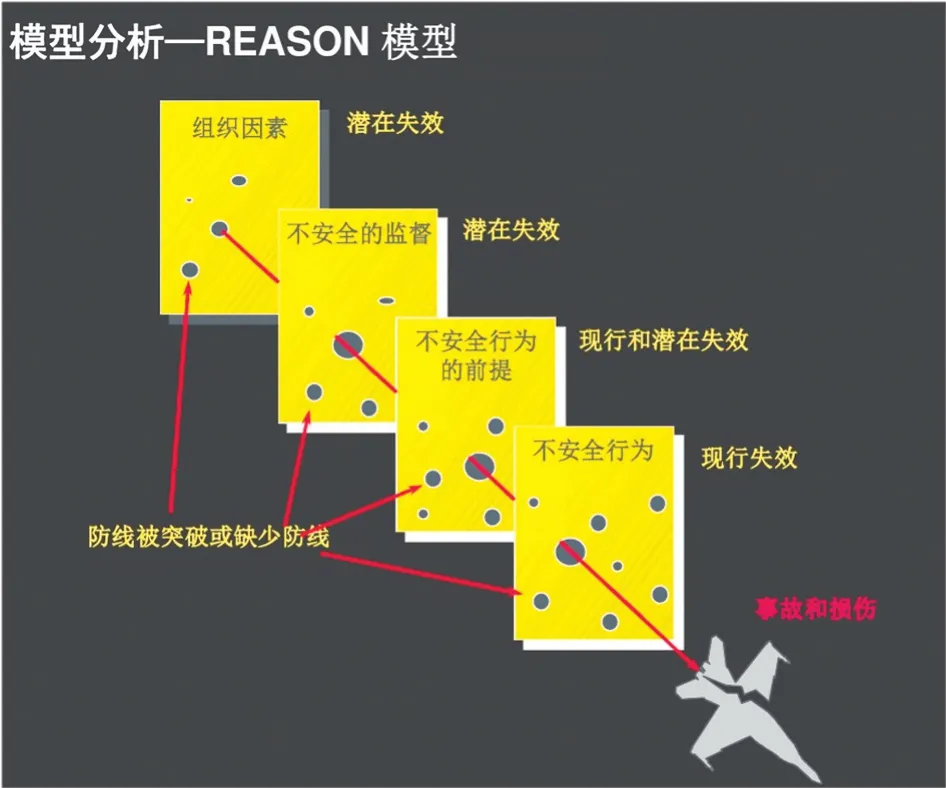

基于REASON模型的运行建议

REASON模型(图4)是国际民航组织推荐的航空事故调查与分析理论模型之一。按照REASON模型的四个层级:不安全行为—不安全行为的前提条件—不安全监督—组织管理。其中不安全行为和不安全行为的前提条件难以预测,本文将不安全监督和组织管理作为管控重点,将安全关口尽量前移,提前管理潜在的运行风险。

在不安全监督方面:根据《指南》,经梳理28个机场,部分机场未完全按照《指南》要求建设。现实情况下,机场测站受当地条件限制,选择和设置的目标物(灯)与规范要求相差甚远。因此,机场气象台在建设过程中需要经过有关部门的评估验收和有效监督,并针对因偏离建设指南要求所带来的运行风险进行充分的风险评估并制定切实有效的预防和管控措施。

在组织管理方面:对机场而言,受设备与财力限制,部分机场特别是中小机场存在选择的目标物分布不均匀,夜间缺少必要的目标灯等问题。针对此问题,短期来看,机场一方面应酌情增加目标灯,降低夜间能见度的测定难度,提高测量精度;另一方面应加强对气象观测人员的培训力度,提高其对运行标准、安全风险的认识。长期来看,机场应加快现代化气象仪器的发展和建设,将当前能见度由目测升级为器测。对局方而言,在当前目测情况短时难以改变的情况下,建议更新《指南》和《民用航空气象地面观测规范》,一是气象台建设中增加航空公司运标部门的参与度,将航空公司的公司标准考虑到机场气象台建设和能见度的报告中去;二是评估建立机场目标灯的设置标准,如在夜间频繁使用能见度标准的中小机场强制设置目标灯等;三是为夜间能见度的测定提供更加清晰、具体、科学的测定标准或操作指南,尽最大可能为提高夜间能见度的目测精度提供指导。对航空公司而言,一是针对中小机场的夜间非精密运行,加强飞行队伍的飞行技术训练和驾驶舱资源管理,提高飞行员对此类机场运行风险的认识和敏感性;二是加强签派放行前讲解和运行监控,及时为空中机组提供地面支持;三是针对公司运行的中小机场进行全面风险评估,将风险较大的机场列入公司重点管控或酌情提高公司运行标准,增加安全裕度。