城市群公共卫生治理的府际协作网络结构研究:来自京津冀和长三角的数据

2020-12-10温雪梅锁利铭

温雪梅, 锁利铭

引 言

此次新型冠状病毒肺炎疫情,从单点暴发到快速演化为感染范围最广、社会影响最深的重大突发公共卫生事件,对国家治理体系和治理能力提出了莫大考验。我国在党中央、国务院统筹领导下,发挥“集中力量办大事”的制度优势,取得了新冠“战役”的基本胜利。但应该看到,由于重大突发公共卫生事件的难预见性、暴发性、复杂性、强传播性、高危害性等特点,(1)张君功、官杰:《公共卫生突发事件中的危机管理研究》,《世界最新医学信息文摘》2017年第62期。在现有体制框架下单个地方政府及其公共卫生防疫体系难以迅速有效应对,且区域协同并未建立起相应的“平战结合”治理体系,公共卫生资源配置难以在短时间内实现最优化配置,表现为防疫体系在预警、识别和防控过程中不同程度的失灵。

当前,城市群已成为推动我国区域发展的重要引擎和主要空间载体,其公共卫生协作治理能力是区域整体协同发展的重要保障。城市群内部畅通的交通运输体系,频繁的物资、人员和信息流动,使之在地理上密切耦合、资源上高度依赖,(2)向良云:《我国区域应急联动体系的组织框架与现实构建》,《长白学刊》2015年第1期。加之城市群与外部地区联系紧密,形成了更大辐射范围的高集聚性整体共生关系网络。这为重大突发公共卫生事件在区域内迅速扩散和蔓延提供了网络结构基础,各节点的脆弱性在短时间内成倍数扩大。因此,各政府主体必须突破层级、属地和部门桎梏,构建以政府间纵向协调和横向协作为主的跨界性公共卫生应急联动网络,以优化完善信息流动、资源配置机制,提升治理能力和治理效果。

经历过2003年SARS危机、2009年H1N1疫情等重大区域性公共卫生事件后,我国在公共卫生防疫系统和机制建设上取得了重要进步,包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区在内的重点城市群区域构建了多样化的协作机制,如签订《京津冀突发事件卫生应急合作协议》、《沪苏浙皖卫生健康一体化合作备忘录(2019)》等双边或多边府际合作协议,搭建了京津冀卫生应急协作联席会议和卫生应急论坛、粤港澳防治传染病联席会议等组织机制。那么,如何认识并理解已有城市群公共卫生府际协作机制,成为亟须深入探讨的理论和实践议题。从社会互动的观点来看,城市群公共卫生府际协作治理就是参与协作的各政府单元及其相互关系构成的特定社会网络。正如制度性集体行动(ICA)框架所指出,各要素的差异组合会导致各城市群府际协作机制的偏好选择,进而呈现出不同的网络结构和治理结果。(3)Feiock, R. C., “The Institutional Collective Action Framework”, Policy Studies Journal, Vol.41,2013,pp.397-425.作为对实践的关涉,文章将基于ICA框架,对城市群公共卫生府际协作网络结构形态及其形成机理进行实证分析,以期为城市群乃至更大区域公共卫生事件治理提供政策启示,提升新时期区域协调发展机制有效性和区域治理能力。

一、研究综述

依据《突发公共卫生事件应急条例》,突发公共卫生事件是指“突然发生的,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件”。(4)中华人民共和国国务院: 《突发公共卫生事件应急条例》,2003年5月9日。我国《突发事件应对法》将自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件归为突发事件的四大类,各级各地方也设立有专门的应急管理部门。因此,多数关于公共卫生府际协作治理机制的研究将其归入应急事件管理范畴统一讨论。

学界从联动系统、(5)唐伟勤:《我国城市突发事件应急联动模式探讨》,《中国行政管理》2008年第3期。资源配置、(6)武文霞、吴超、李孜军:《城市群应急资源共享的基础性问题研究》,《灾害学》2017年第4期。(7)葛春景、王霞、关贤军:《应对城市重大安全事件的应急资源联动研究》,《中国安全科学学报》2010年第3期。(8)张纪海、王之乐:《基于资源配置的城市群应急体系设计研究——以京、津、冀城市群为例》,《北京理工大学学报》(社会科学版)2014年第5期。(9)朱莉、曹杰:《城市群应急资源协调调配的超网络结构研究》,《管理评论》2015年第7期。组织协调、(10)郭雪松、朱正威:《跨域危机整体性治理中的组织协调问题研究——基于组织间网络视角》,《公共管理学报》2011年第4期。影响因素、(11)吴晓涛、吴丽萍:《突发事件区域应急联动影响因素的实证研究》,《灾害学》2011年第3期。建设路径(12)曹海峰:《重大突发事件应急管理联动机制建设路径探析》,《中州学刊》2013年第12期。等方面对区域公共卫生应急联动机制进行了许多有益探索。学者们普遍认为,在复杂性社会背景下,公共卫生等跨域突发事件具有跨行政区分布、管辖权不确定、存在溢出效应和涟漪效应等特点,仅重视纵向府际关系的行政管理系统表现出一定程度的治理失灵,需要建立起横向的政府和部门联动机制。(13)Bodin, O., Nohrstedt, D., “Formation and Performance of Collaborative Disaster Management Networks: Evidence from a Swedish Wildfire Response”, Global Environmental Change,Vol.41,2016,pp.183-194.(14)王薇:《跨域突发事件府际合作应急联动机制研究》,《中国行政管理》2016年第12期。(15)赵金龙、黄弘、朱红青等:《我国城市群突发事件应急协同机制研究》,《灾害学》2019年第2期。从目前来看,我国区域性公共卫生事件联防联控的横向机制存在着职能部门分割,信息、资源碎片化,制度供给不足等问题。(16)汪伟全:《突发事件区域应急联动机制研究》,《探索与争鸣》2012年第3期。(17)吕天宇、李晚莲、卢珊:《突发公共卫生事件横向府际合作机制现状分析》,《中国公共卫生管理》2018年第4期。坚持制度分析的学者认为,受条块分割的行政管理体制影响,公共卫生等突发事件管理遵循的“分类管理、属地管理”原则,是掣肘部门间、地区间合作的制度障碍。(18)沈承诚、金太军:《“脱域”公共危机治理与区域公共管理体制创新》,《江海学刊》2011年第1期。(19)王薇:《跨域突发事件府际合作应急联动机制研究》,《中国行政管理》2016年第12期。从理性经济人角度看,地方政府作为区域府际合作的利益主体,必然关注合作过程中的收益成本,而公共卫生事件的暴发不确定性、链状衍生等特性使得其投资收益难以评估,导致共同利益难以达成,陷入集体行动困境。(20)李敏:《协同治理:城市跨域危机治理的新模式——以长三角为例》,《当代世界与社会主义》2014年第4期。也有研究者从组织视角出发,认为主体信息、资源整合的碎片化导致运行效率低下,影响治理的整体效果。(21)郭雪松、朱正威:《跨域危机整体性治理中的组织协调问题研究——基于组织间网络视角》,《公共管理学报》2011年第4期。

除此之外,已有文献对影响区域应急联动的主要因素进行了识别,这些研究大致可分为两类。第一类是基于整体性治理、系统工程等理论,对问题性质、区域地理位置等外部条件,人员、物资、信息等资源配置的结构性特征,有关协作过程和结果的制度安排等因素进行规范性阐述。(22)王薇:《跨域突发事件府际合作应急联动机制研究》,《中国行政管理》2016年第12期。第二类则是从组织网络视角出发,运用社会网络分析等方法对应急协作网络的结构特征及其影响因素进行实证分析,其核心理论是制度性集体行动理论框架(Institutional Collective Action Framework)和社会资本理论。例如,有研究基于Provan 和 Kenis提出的三种网络治理模式,(23)Provan, K., Kenis, P., “Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18,2008,pp.229-252.结合泛珠三角案例得出跨省卫生防疫协作倾向于形成网络行政组织(Network Administration Organization)模式。(24)经戈、锁利铭:《公共危机的网络治理:NAO模式的应用分析》,《软科学》2012年第3期。(25)马捷、锁利铭、陈斌:《从合作区到区域合作网络:结构、路径与演进——来自“9+2”合作区191项府际协议的网络分析》,《中国软科学》2014年第12期。利用ICA框架,对泛珠三角卫生防疫的协议与网络进行描述性分析。(26)锁利铭:《制度性集体行动框架下的卫生防疫区域治理:理论、经验与对策》,《学海》2020年第2期。另外,还有研究利用推断性网络分析方法验证了组织基本特征、(27)Andrew, Simon, A., Carr, J. B., “Mitigating Uncertainty and Risk in Planning for Regional Preparedness: The Role of Bonding and Bridging Relationships”, Urban Studies, Vol.50,2013,pp.709-724.组织间既有协作关系和信任水平、(28)Kapucu, N., Q. Hu, “Understanding Multiplexity of Collaborative Emergency Management Networks”, American Review of Public Administration, Vol.46,2016,pp.399-417.区域组织的同质与否等因素(29)Kim, K., Yoon, H. Y. & Jung, K., “Resilience in Risk Communication Networks: Following the 2015 MERS Response in South Korea”, Journal of Contingencies & Crisis Management, Vol.25,2017,pp.148-159.(30)Yeo, J., “Antecedents of Border Management Network in El Paso, Texas: An Exponential Random graph Model”,Homeland Security and Emergency Management, Vol.15,2018,pp.56-65.(31)McPherson, M., Smith Lovin, L., Cook, J. M., “Birds of a Feather: Homophily in Social Networks”, Annual Review of Sociology, Vol.27,2001,pp.415-444.都会影响应急管理网络中成员间的信息沟通、资源共享与协作行动。

从既有研究来看,学界对区域公共卫生协作治理等相关议题的广泛讨论为我们的研究起到了铺垫作用,但也存在以下可推进空间。一是研究内容上,国外研究多关注不同性质组织针对具体卫生服务的联合供给,也产生了诸如整体性治理、合作治理、制度性集体行动等理论框架,但较少探讨区域层面地方政府间协作。二是研究方法上,实证研究较少,经验数据的缺乏导致研究结论的说服力欠佳;少量的经验性研究也多为单案例描述性分析,如粤港澳、京津冀、长三角、泛珠三角以及国际次区域等缺乏比较案例分析。三是研究视角上,多以制度分析或行为分析为主,从中观层面切入连接行为和结构的网络研究相对不足。在中国城市群快速发展和区域性公共问题日益突显的背景下,相比经济、环境等领域,学界对城市群公共卫生府际协作治理的中国样本多样性认识不够充分。因此,文章将从关系网络视角出发,选取京津冀、长三角两个跨省城市群,运用社会网络分析等科学研究方法对其公共卫生府际协作治理机制进行解构比较,厘清其关系网络特征及形成机理,进而推进区域协作治理理论的知识增量,以期对后疫情时代城市群可持续健康发展有所助益。

二、研究方法和数据来源

(一)社会网络分析方法

文章主要运用社会网络分析方法(Social Network Analysis,SNA)对所选样本城市群内部地方政府间建立的公共卫生协作网络结构进行分析,包括整体网络特征、个体网络特征以及凝聚子群分析三大部分。

整体网络特征包括网络密度、网络关联度、网络等级度和网络效率。其中,网络密度(Density)指网络中的实际连线数与最大可能连线数之比,反映卫生协作网络的疏密程度,取值介于0~1之间。网络密度越大表示主体间联系越紧密。网络关联度(Connectedness)指的是一个集体成员相互联络的程度,反映城市群公共卫生协作网络自身的稳健性和脆弱性。如果某一主体与其他主体都有联系,则协作网络对该主体具有较大的依赖性,一旦该主体从网络中退出,网络可能崩溃。网络等级度(Hierarchy)表示网络中城市间非对称可达程度,反映网络中各城市的等级结构,取值在0~1之间,网络等级度越高表示越多主体在卫生协作网络中处于从属或边缘地位。网络效率(Efficiency)反映卫生协作网络中各主体间的连接效率,取值介于0~1之间。网络效率越接近于0,表明城市间卫生协作越紧密,网络越稳定。

个体网络特征指标包括点度中心度、接近中心度和中间中心度。点度中心度(Degree Centrality)反映的是单个政府主体在城市群公共卫生协作网络中的中心地位,点度中心度越高的主体与其他主体的连线也就越多,在网络中越处于中心位置。接近中心度(Closeness Centrality)测度的是单个主体在城市群公共卫生协作网络中与其他主体的直接关联程度,接近中心度越高,表明该主体与其他主体的直接联系就越多,在网络中就越属于中心行动者。中间中心度(Betweenness Centrality)反映的是一个主体处在其他主体协作关联路径“中间”的程度,在城市群公共卫生协作网络结构中,一个主体的中间中心度越高,说明其处在多对协作关系的最短路径上,对其他主体之间的关联关系的控制能力就越强,相较于其他主体的“桥梁”作用就越大。

社会网络意义上的群体是指在既定目标和规范的约束下,彼此互动、协同活动的一群社会行动者。交往频率高的行动者之间有着更多的同质性,而较少联系的人之间的同质性相对更少。与网络连接得更紧密的行动者,越容易受到群体标准的影响。参与城市群公共卫生协作网络主体间的关系凝聚可以从形式化角度予以更精确分析,即建立结构化凝聚模型。通过中心性分析可以粗略观察到网络结构,但不够精确。因此,文章将使用凝聚子群分析来刻画网络结构。在社会网络分析中,不同的网络属性使得凝聚子群有多种形式化定义,也产生了相应的量化处理方法,包括派系(Cliques)、n-派系和n-宗派、成分(Component)等。需要注意的是,凝聚子群测量的基础均是在群体中表现出来的关系“模式”,而不是“内容”,对于凝聚子群的分析结果,要结合相关属性资料进一步分析才具有实际价值。(32)刘军:《整体网分析》,上海:格致出版社2014年版,第155页。在我们进行凝聚子群分析时,坚持从松到严的分析逻辑,逐渐发现有价值的子图。具体来说,根据文章的研究内容,先使用成分分析法,找出“强成分”(Strong Components)和 “弱成分”(Weak Components);如果成分分析不能为我们提供有关网络结构的充分信息,再对其进行派系分析。

(二)实证研究模型与QAP方法

1.模型构建

中国城市群公共卫生协作网络结构的影响因素就是不同城市政府之间公共卫生协作关系的影响因素。已有研究表明,问题性质、地理空间邻接性、经济属性差异、城市行政层级差异、已有关系网络等是影响城市群府际协作关系网络的重要因素。(33)Bryson John, M., Barbara C. Crosby, & Melissa Middleton Stone, “The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions form the literature”, Public Administration Review, Vol.66,2017,pp.44-55.(34)Richard C.Feiock, “Rational Choice and Regional Governance”, Urban Affairs, Vol.29,2007,pp.47-63.(35)Hongtao Yi, Loming Suo, Rnowen Shen, et al., “Regional Governance and Institutional Collective Action for Environmental Sustainability”, Public Administration Review, Vol.78,No.3,2017,pp.556-566.(36)Lon Ye, “Regional Government and Governance in China and the United States”, Public Administration Review, Vol.69,2010,pp.116-121.(37)Kwon Sung Wook, Feiock, R. C., “Overcoming the Barriers to Cooperation: Intergovernmental ice Agreements”, Public Administration Review, Vol.70,2010,pp.876-884.我们将影响城市政府协作行为的网络分为两种,一是基于各地方自然、经济、社会和政治等特征形成的属性网络,或者说资源结构;二是除公共卫生协作关系之外,地方政府之间基于真实互动产生的关系网络。相比而言,前者属于静态的结构特征,后者则是社会资本累积的必要条件,且静态结构会影响真实关系网络结构,后者反过来也可能促使前者在长时间内发生变化。网络结构一旦形成,便会对地方政府间的协作行为产生直接影响。(38)温雪梅:《制度安排与关系网络:理解区域环境府际协作治理的一个分析框架》,《公共管理与政策评论》2020年第4期。在城市间联系和差异性的共同作用下,城市群公共卫生协作网络呈现出不同结构形态。由此,确定城市群公共卫生协作网络结构的影响因素如下:

第一,地理空间邻接与否。地理空间上是否毗邻是影响城市间公共卫生府际协作关系的重要因素。两个城市相邻、距离越近,彼此在公共卫生服务供给上的关联可能性越大。在此,我们使用城市间相邻关系矩阵来表征该因素,城市之间相邻取值为1,否则为0。

第二,经济发展水平差异。城市间经济发展水平差异直接影响彼此公共卫生防疫协作可能性。经济发展水平越高的城市可能意味着更丰富的医疗资源和水平,对经济发展水平相对较低的城市则更愿意与其建立协作关系,以缓解自身医疗资源缺乏、提高医疗技术水平等。因此,我们用城市人均地区生产总值(人均GDP)的差异矩阵来表征。

第三,医疗卫生发展水平差异。医疗卫生服务是政府基本公共服务的重要内容,通过与其他拥有优质医疗资源的城市建立协作关系是提高本地医疗资源供给质量和能力的重要途径。我们用不同城市之间医疗卫生发展水平的差异矩阵来表征。

第四,城市行政层级差异。中国城市具有不同的行政层级,不同层级的城市拥有及可获取的资源不同,在区域性公共事务的处理中往往起着差异作用,同样也表现在城市群公共卫生府际协作治理行为上。行政层级是反映政治制度嵌入城市间关系结构的重要变量。我们对不同城市的行政层级进行编码,并用其差异值矩阵来表征。

第五,行政隶属关系。隶属于相同省级政府的城市之间,彼此互动相对频繁,且接受同一省政府领导,有助于降低公共卫生防疫协作的交易成本和风险,所以更可能建立和发展协作关系。我们使用城市行政隶属关系矩阵来表征该因素,城市之间隶属于同一省级政府取值为1,否则为0。

第六,合作组织网络隶属关系。从镶嵌的观点看,城市群内部各政府单元的协作行为并不仅仅是受理性计算的自我利益和偏好动机的影响,还受制于其嵌入的与其他政府单位共同构成的城市群合作组织网络中。隶属于相同合作组织,意味着更高的信任水平和社会资本,有助于协作关系建立。因此,我们使用合作组织网络(39)这里的合作组织网络主要是指城市群或区域一体化的综合性战略合作组织。隶属关系来表征该因素,城市之间隶属于同一合作组织取值为1,否则为0。

基于此,构建如下模型:

S=f(AGS,EDL,MHL,CHL,ASR,CSR)

(1)

式(1)中,S代表城市群公共卫生府际协作关系矩阵;AGS代表地理空间邻接矩阵;EDL代表经济发展水平差异矩阵;MHL代表公共卫生发展水平差异矩阵;CHL代表城市行政层级差异矩阵;ASR代表行政隶属关系矩阵;CSR代表合作组织关系矩阵。

2.QAP方法

由于城市群公共卫生府际协作关系与前述解释变量之间可能存在“多重共线性”,用一般的统计计量方法进行参数估计的结果可能失真,且变量的显著性将失去其基本意义。因此,采用QAP(Quadratic Assignment Procedure)方法进行参数估计可增强结论的有效性。QAP是研究关系之间关系的特定方法,是一种对两个方阵中各个元素的相似性进行比较的方法,即它对方阵的各个元素进行比较,给出两个矩阵之间的相关系数,同时对系数进行检验,它以对矩阵数据的置换为基础。(40)刘军:《整体网分析讲义:UCINET软件实用指南》(第二版),上海:格致出版社2014年版,第331页。

(三)样本与数据

1.样本选择

文章选取京津冀地区和长三角地区两个跨省城市群作为重点考察对象,原因在于:一是二者的GDP总量分别占全国的11.62%、23.61%,且内涵3个直辖市(含首都),拥有至关重要的政治经济地位,其公共卫生协作治理效果关系到国家发展战略的顺利实施;二是区域府际协作的持久性和稳定性,京津冀在2011年加入了北方9省(区、市)鼠疫联合防治机制,长三角地区早在2009年签订了《江苏省、浙江省、上海市卫生部门传染病联防联控工作协议》,之后陆续建立了一系列协作机制;三是两个区域在行政层级与边界结构上较为复杂,既涉及跨省域城市间合作协调问题,也涉及直辖市、省、副省级城市、地级市等不同层面的纵向协调问题,具有较强的可比性。因此,选取这两个区域作为比较案例,梳理并分析其公共卫生府际协作机制结构及形成机理。

2.数据来源

文章所使用数据可分为成分变量和结构变量。成分变量测量的是行动者的属性,即行动者的属性变量。基于数据的可获得性,本研究所使用数据的时间范围为2008年1月1日至2019年12月30日。本研究的数据搜集渠道主要有几种:第一,中央政府网站、样本城市群地方政府网站、城市日报有关公共卫生府际协作的相关工作动态、法规政策。第二,对于各个城市的社会经济环境指标的数据收集,主要通过EPS数据平台中的相关数据库,包括中国区域经济数据库中相关省、地级市数据,中国环境数据;另外,通过各省市历年统计年鉴,对有关社会经济环境指标辅助补齐。此处需要提及的是,关于各城市公共卫生发展水平的数据目前能够收集到的最近时间是2017年,为了保证数据分析的全面性和可对比性,行动者属性数据的收集时间段为2008年至2017年。

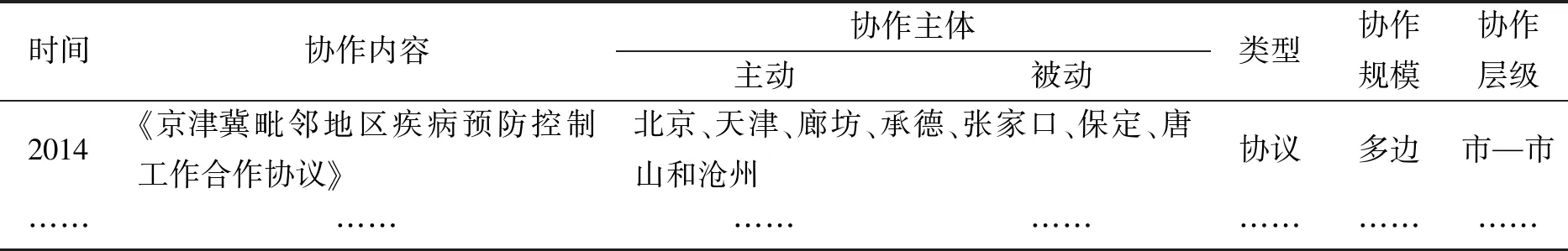

关系型数据的收集和处理可分为四个步骤:第一步,以京津冀地区、长三角地区两个跨省城市群(41)京津冀城市群包括北京、天津及河北11个地级市;长三角城市群包括上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州、杭州、嘉兴、湖州、舟山、金华、绍兴、温州、台州、宁波、宣城、滁州、池州、合肥、铜陵、马鞍山、芜湖、安庆等27个城市。为样本,找到其公共卫生府际协作的相关报道,依次从中央政府—省(直辖市、区)政府—城市政府官方网站的高级检索功能,以“医疗/卫生/疾病预防/传染病”、“协作”、“合作”、“联席”、“演习”、“城市群名称、城市群内都市圈名称、城市名称”(42)这里所指的城市群名称包括,京津冀、长三角,以及区域内相对较小的城市群或都市圈,如杭州都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈、宁波都市圈、合肥都市圈等。等与城市群公共卫生府际协作有关的关键词,所有关键词之间的关系是“AND(和)”的关系,时间范围限定在2008年1月1日至2019年12月30日,然后进行检索;其次,按照上述方法从各城市日报上进行检索。根据不同城市群名称及城市名称,总共进行了568(京津冀240次,长三角328)次检索。第二步,对收集到的数据进行清洗。在检索结果中,按相关性从高到底排序,并对每条检索结果进行人工挑选,剔除掉同一媒体重复报道、不涉及样本城市群、不属于研究时间范围的报道,使之符合研究样本条件,最后得到1 675个高度相关文本。第三步,剔除那些没有涉及府际公共卫生协作的报道,以及不同媒体对同一协作信息的重复报道,最后京津冀城市群、长三角城市群分别剩下82、95条,共177条报道。第四步,围绕177篇报道,从协作内容、协作类型、协作主体、协作时间等维度进行编码,使其结构化。为了能够准确全面反映协作关系的情况,我们将协作主体划分为主动和被动两类,进而协作关系数据为有向多值矩阵;根据实践和文献资料,将已有协作机制类型划分为组织类、协议类、会议类和演习类四种;协作规模则包括双边、多边和全体三类;协作层级包括省级、市级、省—市、中央参与四类,如表1所示。

表1 城市群公共卫生府际协作治理相关文本编码及示例

三、实证结果分析

(一)城市群公共卫生府际协作网络结构特征

1.整体网络结构特征

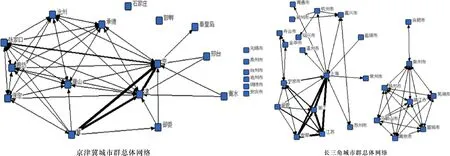

利用搜集到的京津冀、长三角两个城市群的公共卫生府际协作关系数据,对其网络结构特征进行比较分析。根据协作内容,可将协作关系分为协作组织、府际协议、联席会议、联合演习四类,由于篇幅限制,我们在此仅列出两个样本区域公共卫生府际协作总体的网络结构图(见图1)。为了更全面观察不同层级主体之间协作情况,在该部分的结构分析中,我们将所涉及的中央、省级、市级政府同时纳入有向协作关系网络中进行分析。

图1 京津冀、长三角公共卫生府际协作关系总体网络

从图1可以看出,京津冀、长三角两个城市群的总体网络结构并不密集,且都存在独立的城市,如京津冀城市群中的石家庄、邯郸两市,长三角地区中的无锡、泰州、台州、池州、铜陵、安庆,与其他城市之间并无关联;从网络线条粗细来看,省级政府之间的协作强度明显高于城市之间;京津冀城市群整体凝聚力相对较强,长三角城市群则呈现出明显的多中心结构。

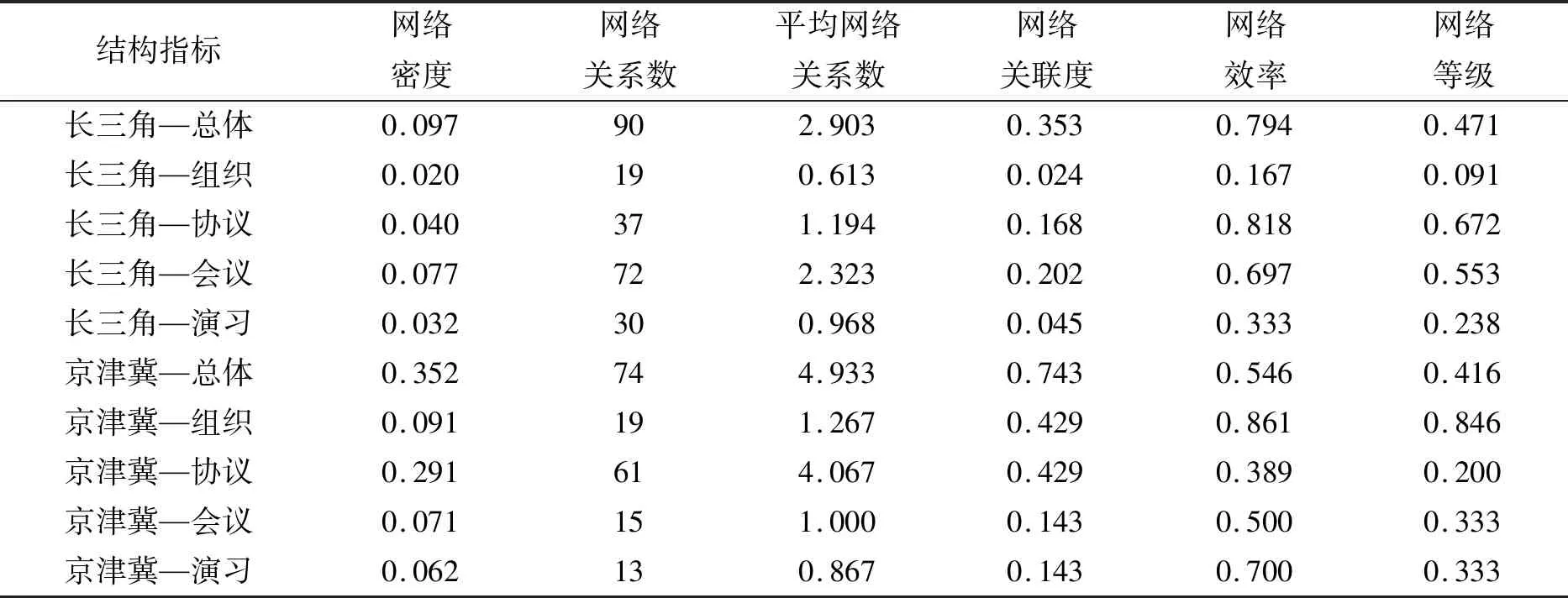

为了进一步了解中国典型城市群公共卫生府际协作关系网络的整体结构特征,下面将从网络密度、网络关联度、网络等级度以及网络效率等方面进行描述(见表2)。

表2 样本城市群各类型协作关系网络结构特征

(1)网络密度与网络关联度

京津冀总体网络密度和协议类网络密度大于0.29,长三角地区除了会议类与京津冀地区持平外,其他类型密度均小于京津冀地区,且低于0.1。结合二值化后的网络关系数,京津冀地区总体、组织类、协议类协作网络的关系数明显高于长三角地区。这表明,京津冀协作网络总体和协议类网络内部联系相对紧密,而组织类、会议类和演习类网络则较为松散。相比而言,长三角地区内部网络则更为松散;结合平均网络关系数来看,长三角地区的会议类、演习类协作网络高于京津冀地区,说明网络规模导致了其较低的网络密度;另外,京津冀地区更倾向于通过签订正式协议的方式来推动公共卫生协作,而长三角地区则更愿意以会议形式来建立彼此间的协作关系。

京津冀地区总体公共卫生协作网络的关联度较高,达到了0.742 9,内部组织类和协议类公共卫生协作网络的关联度也达到了中等水平,会议类和组织类较低,表明该城市群的总体、组织类和协议类网络的稳健性强。长三角地区总体公共卫生协作网络的关联度为0.352 7,其次是会议类和协议类,而组织类和演习类关联度低于0.05,网络结构较为脆弱。比较而言,除会议类协作外,京津冀地区各类协作类型的网络关联度均高于长三角地区,协作网络的稳健性更强。

(2)网络等级与网络效率

可以看到,长三角地区各类型协作网络等级差异较大,总体网络为0.471,维持在较为中等水平;而协议类和会议类的网络等级大于0.5,表明在这两种类型网络中,较多主体处于从属或边缘位置;而组织类和演习类取值低于0.3,表明该网络中成员间地位相对平等。而京津冀总体网络等级为0.41,略低于长三角地区;组织类和演习类协作网络高于长三角地区,表明在这两类网络中,京津冀地区少数主体处于核心地位的特征更明显;相反,协议类和会议类协作网络等级却低于长三角地区,表明京津冀地区的这两类网络中处于边缘位置的主体相对较少。

除了组织类和演习类协作网络外,长三角地区其他类型协作网络效率都较高,总体协作网络、协议类和会议类协作网络的网络效率均大于0.69,表明长三角城市群内部总体、协议类和会议类协作网络中主体间联系较为松散,网络较不稳定。京津冀地区总体网络效率小于长三角地区,网络相对稳定。除了协议类网络效率小于0.4外,其他类型的网络效率大于0.5,尤其是组织类和演习类,达到了0.7以上。这表明,虽然京津冀地区网络密度高于长三角地区,但其协作关系主要集中于少数主体之间。

2.个体网络结构特征

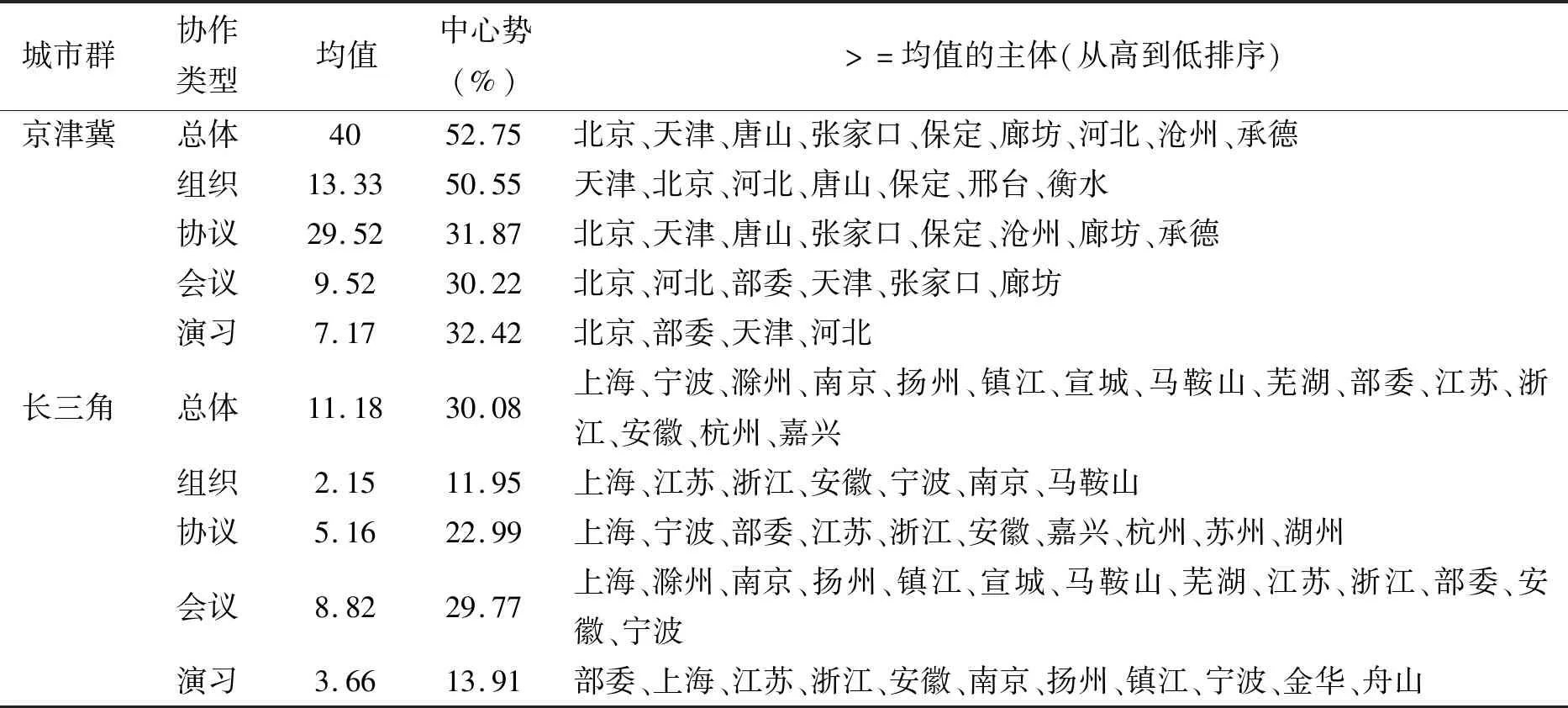

为了更加明确地分析各政府主体在城市群公共卫生协作关系网络中的特征,文章测度了其度数中心度、接近中心度和中间中心度,结果见表3。

表3 两大城市群点度中心度排序

(1)度数中心度

我们在此使用有向数据进行测度,但限于篇幅,仅列出各类型网络度数中心度均值及各主体排名。从总体网络的中心度均值来看,京津冀、长三角地区分别为40、11.18,前者明显高于后者,中心势比较同样表明京津冀地区少数主体处于网络中心位置的特征大大强于长三角地区,与前述网络等级结果一致。结合各主体中心度排名来看,位于两个城市群的直辖市排名均靠前;另外,京津冀地区高于中心度均值的城市多位于环京津城市带,长三角地区则主要是宁波、南京都市圈、杭州都市圈等城市及省部级政府。结合有向关系来看,河北省、中央部委的点出度大于点入度,这表明中央部委和河北省在促进北京、天津与河北省内城市间的协作上起着重要作用;而长三角地区,中央部委、上海、杭州的点出度大于点入度,表明它们与城市群内其他政府的协作关系较强,对其他主体的影响较大,而其他城市受到城市群内其他主体的影响更为明显。

从组织网络的中心度来看,京津冀地区的度数中心度均值(13.33)高于长三角地区(2.15)。结合具体主体来看,京津冀城市群的核心区域城市高于均值,尤其是京津两地,达到了50以上,处于绝对中心位置;长三角地区的江浙沪皖四省市、宁波、南京、马鞍山的度数中心的高于均值,处于协作组织网络的中心位置。从有向网络来看,邢台、衡水、唐山的出度中心度大于入度中心度,表明这些城市在建立协作公共卫生组织、争取京津两地医疗资源方面更加积极主动;张家口、承德、沧州的出度中心度小于入度中心度,表明这三个城市主要是接受其他主体,尤其是京、津、冀三省市的组织类公共卫生协作。对长三角地区而言,并没呈现出省级政府和直辖市高出度中心度的情况,而只是南京市主动发起与周边城市协作的频率更高,其它城市的出度中心度和入度中心度相等,表明其与协作对象的关系较为平等。

从协议网络的中心度均值看,京津冀仍然高于长三角。京津冀城市群核心区域城市处于协议网络中心,且彼此更倾向于建立双向协作关系;另外,中央部委出度中心度大于入度中心度,在协调该区域协议类网络中发挥了重要作用。而长三角地区省(市)级政府、杭州都市圈、苏州等城市的处于协议类网络中心,尤其是上海在协议类网络中发挥了很强的牵头作用,而中央部委、其他省、市则更多的是响应号召。

就会议类协作网络而言,京津冀与长三角的中心度均值差异较小,且省(市)级政府和中央部委都处于两个城市群的中心位置。从京津冀地区的有向关系来看,中央部委的出度中心度与入度中心度差值为21.43,其他主体的差值为负或零,表明在会议类协作网络中,纵向协调机制的作用不可或缺;北京、河北发出的关系数最多,说明二者在会议型协作网络中更积极。在非省级城市中,张家口和廊坊的入度中心度高于出度中心度,表明其受到其他主体重视的程度更高。原因可能在于张家口作为2022年北京冬奥会举办地之一,中央政府和北京市政府希望提高张家口公共卫生水平以保障运动赛事的顺利进行;廊坊则主要在于同北京市地理位置临近和经济发展的连带。而长三角地区,中央部委的介入程度相对较低,主要依靠上海直辖市来发起会议联系。

京津冀演习类网络的度数中心度均值和中心势明显高于长三角,但中央部委、省(市)级政府也均处于网络中心。除此之外,京津冀地区的张家口、廊坊略低于均值,其他主体为0;相比而言,长三角城市群成员之间地位相对平等,南京都市圈城市(南京、扬州、镇江)和宁波都市圈城市(宁波、金华、舟山)也都处于较为中心位置。与会议类网络类似,京津冀地区演习类网络明显受到中央部委的介入影响,而对长三角的介入则相对较低;京津冀演习的主要发起者是北京,与天津、张家口、廊坊合作密切,长三角地区则以上海为主要发起者。

总的来看,京津冀组织类协作网络中心势最高,达到了50.55%,其他三类协作网络也在30%以上,但大于长三角城市群各类协作网络,长三角以会议型网络中心势最高。这表明京津冀地区协作网络权力更为集中。北京、天津两座直辖市处于绝对中心位置,且中央部委介入程度高;同时,河北作为省级政府,在协调京、津与其省内城市间协作上发挥了重要作用;唐山、张家口、保定、廊坊、河北、沧州、承德等城市的中心度也较高,与京、津两地协作互动频繁。而长三角地区,则是上海在该城市群公共卫生协作中起着主要发起者、协调者的作用,但在组织类和演习类网络中各主体间地位相对平等。

(2)中间中心度

长三角总体中间中心度均值为0.8。其中,上海、宁波、嘉兴、杭州、滁州5市的中间中心度较高,占总量的100%。这表明这些城市对其他协作主体有较强的影响与控制能力,尤其是上海控制能力最强,能够在长三角城市群公共卫生协作网络中很好发挥“桥梁”作用。从各类型协作网络的中间中心度均值均较低,上海、江苏、浙江等省市级层面的政府主体在其中占据核心位置,对网络的控制能力强。京津冀总体中间中心度均值为2.02,其中,北京、天津、河北三省市的中心度最高,占总量的91.52%。从各类型来看,组织类协作网络中,天津、北京中间中心度占总量的100%;北京、天津、河北占协议类协作网络总量的100%;北京、河北中间中心度占会议类协作网络总量的100%;北京是演习类协作网络的唯一中间控制者。可以看到,在京津冀城市群公共卫生协作网络中,省级层面政府主体,尤其是拥有大量优质公共卫生资源的北京市,控制着成员间协作关系的建立。

对比两个城市群发现:一方面,省级层面政府主体,尤其是北京、天津、上海三个直辖市在各自城市群公共卫生协作网络中起着明显的“桥梁”作用;另一方面,京津冀地区中间中心度均值高于长三角地区,少数主体控制整体网络协作关系的特征更为明显,主要为省、直辖市层级政府,而长三角地区的次中心城市(杭州、宁波、南京等)也在各自都市圈内控制着协作关系的建立和发展。

(3)接近中心度

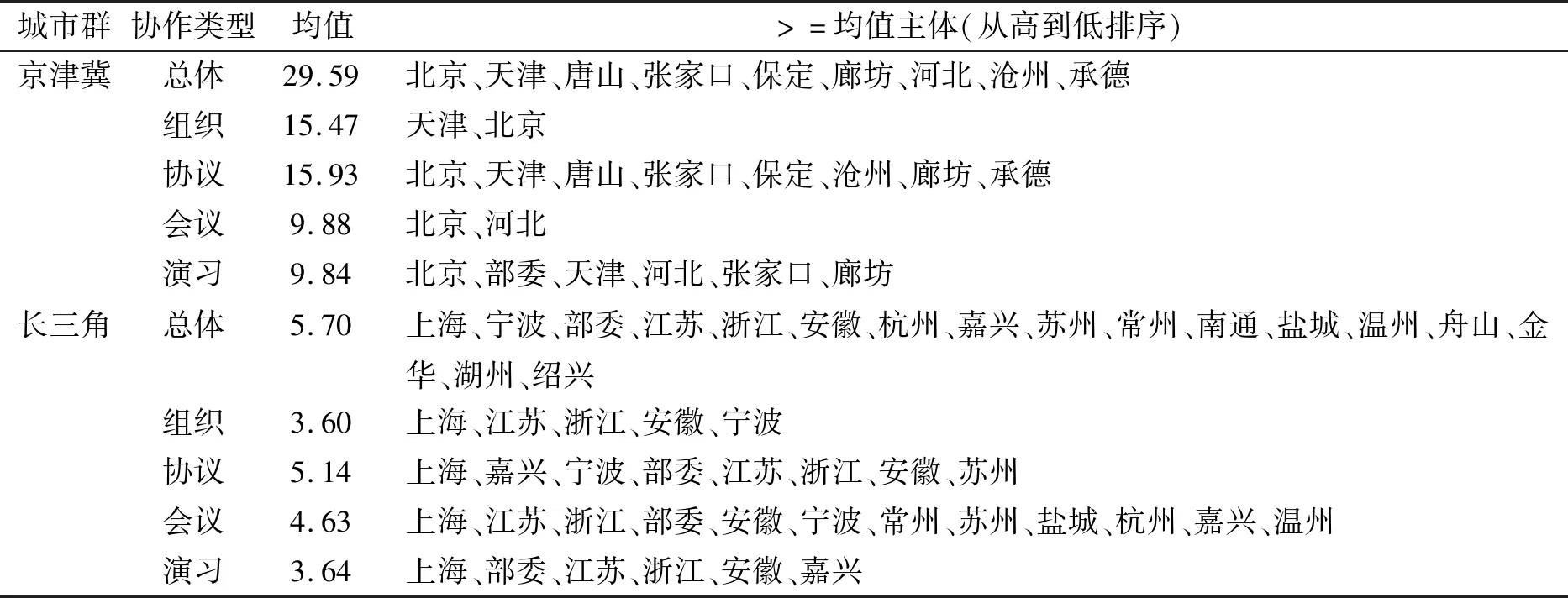

表4为两个城市群公共卫生协作网络的接近中心度测算结果。京津冀、长三角的公共卫生协作网络总体的接近中心度均值分别为29.59、5.70;前者各类型从高到低排序依次为协议类、组织类、会议类、演习类,后者从高到低排序依次为协议类、会议类、演习类、组织类。京津冀地区,部委仅在演习类网络中的通达性好;省级层面北京、天津两地的通达性较优,河北省在会议类和演习类协作网络中与其他主体联系紧密;市级层面的唐山、张家口、保定、廊坊、承德、沧州的接近中心度也较高。与前者类似,长三角地区省部级政府在各类网络中均与其他主体保持了较短的“距离”、通达性好、联系紧密。其中,宁波市中心度高的原因是因其隶属于国家质检总局的正厅级直属检验检疫局,在出入境检验检疫中与江苏、上海等地的出入境检疫局合作较多。而在协议类公共卫生协作网络中,嘉兴、苏州等城市由于与上海临近,彼此交流互动频繁,也具有较好的通达性,与其他政府主体联系紧密。最后,在会议类公共卫生协作网络中,宁波市、常州市、苏州市、盐城市、杭州市、嘉兴市、温州市等政府主体的接近中心度高于均值,表明这些城市与其他城市之间的公共卫生协作联系密切。

表4 两大城市群接近中心度排序

对比两个城市群公共卫生协作网络的接近中心度发现,京津冀地区总体及各协作类型均高于长三角地区。我们认为,这可能与网络规模及各自受到的中央介入程度差异相关。首先,京津冀地区网络规模明显小于长三角地区,成员之间开展协作的交易成本更低;反之,长三角地区网络规模更大,空间距离、多中心结构等引致的交易成本考量,限制了协作对象选择的范围。其次,京津冀城市群的特殊战略作用和政治地位,使得中央政府介入程度更高,能够有效降低成员协作的交易成本和协作风险。

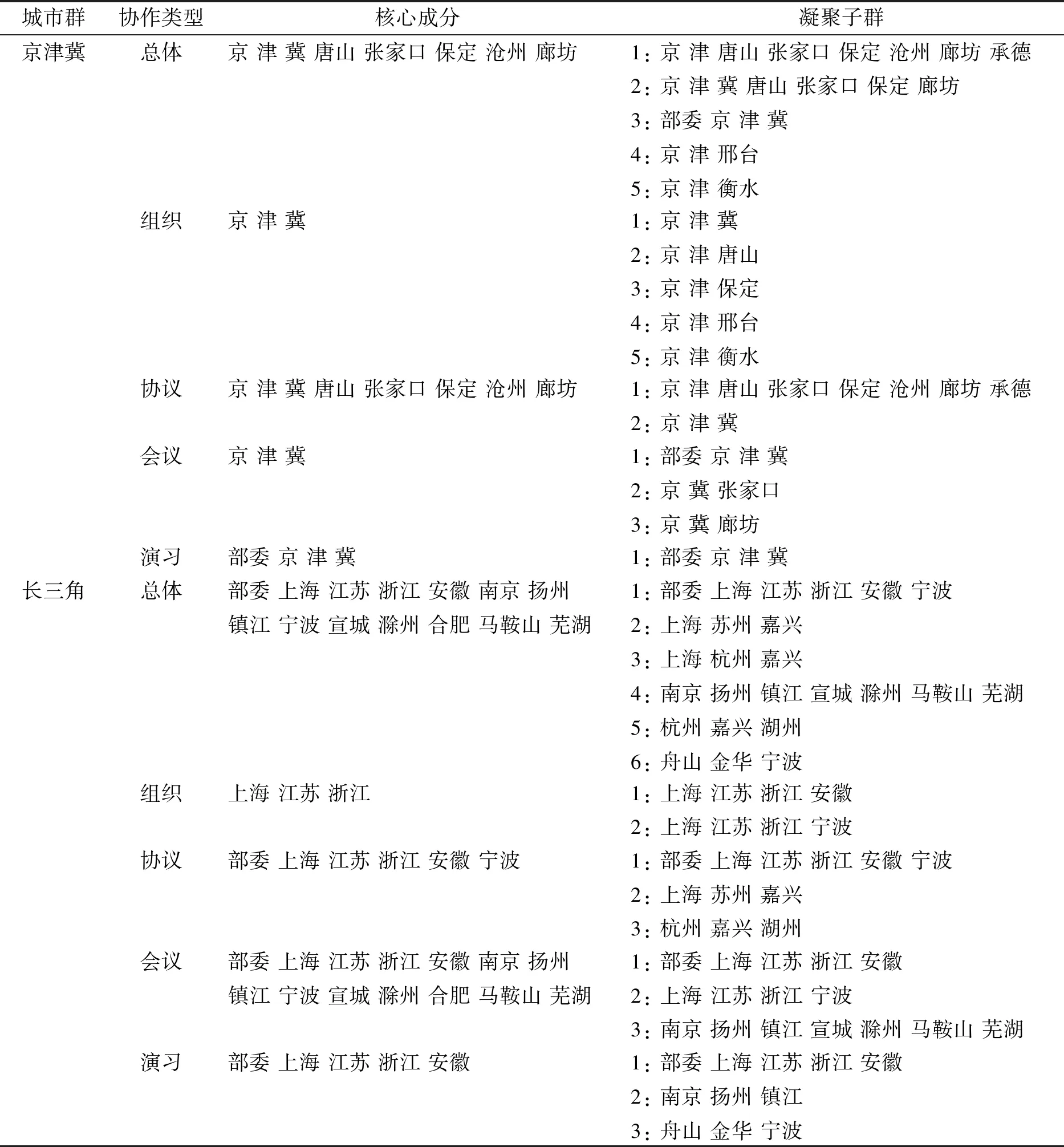

3.凝聚子群分析

为了进一步细化对城市群公共卫生府际协作网络结构模式的认识,文章将进行凝聚子群分析,并辅以核心边缘分析。在数据预处理方面,由于本部分所使用的数据为有向多值数据,因此需要先对数据进行“二值化”处理,将大于临界值“0”的数字重新编码为“1”,否则为“0”。在进行派系分析时,在二值化的数据基础上,选择“Maximum”的方法进行对称化处理,即矩阵中的各个值Xij和Xji的值都用二者之中较大者来代替(i 表5 各类型协作网络的核心成分与凝聚子群 从核心边缘分析结果来看,省(直辖市)级政府均是两个城市群网络的核心成分;市级层面的环京津城市唐山、张家口、保定、沧州、廊坊为京津冀网络核心,宁波、南京都市圈城市处于长三角网络核心位置。结合派系分析具体结果,北京、天津两个直辖市是该城市群多数子群的稳定成员,彼此之间以及与其他成员之间联系紧密;除协议类网络外,河北省内城市间并不在一个子群中,而主要是与京津两地建立协作关系,表现出明显的单中心结构。就长三角地区而言,首先,中央部委、三省一市、宁波等主体构成了稳定的协作子群,原因在于这些成员就长三角地区出入境检验检疫展开了密切合作;其次,三省一市从省级层面建立协作组织、签订合作协议、召开协作会议、展开卫生等演习,领导并推动区域公共卫生协作;最后,城市层面形成了多中心的协作网络结构,包括上海及其周边城市、杭州都市圈、南京都市圈、宁波都市圈等协作子群。 运用建构的模型分别对京津冀城市群和长三角城市群的公共卫生府际协作关系矩阵与各个影响因素矩阵进行QAP回归分析,选择2 000次的随机置换次数,表6报告了回归结果,从模型3可以看到,京津冀城市群、长三角城市群调整后的R2分别为0.292、0.312,显著性概率值均为0.000,说明这些影响因素差异变化分别能够解释这两个跨省城市群公共卫生府际协作关系变化的29.2%、31.2%。其中,京津冀城市群、长三角城市群的观察项分别为156、702个。 表6 中国城市群公共卫生府际协作关系影响因素的回归结果 从回归结果看,京津冀城市群和长三角城市群的地理临界性分别在10%、1%的水平下显著,说明地理空间的相邻对于城市群内部公共卫生府际协作关系的建立和发展有显著作用,毗邻城市之间协作关系更密切。行政层级差异对京津冀公共卫生府际协作网络没有显著影响,可能原因在于北京与天津之间的合作较多;对长三角城市群则在5%水平下显著,说明行政层级差异越大的城市之间的协作越多。对京津冀城市群协作网络而言,经济发展水平差异在10%水平下显著,而在长三角城市群未表现出显著性,说明在京津冀城市群,经济发展水平差距越大,对彼此之间公共卫生协作关系建立越有利。与预期不同,医疗发展水平差异在两个城市群均未表现出显著性,表明城市之间医疗发展水平的差距并不是促发彼此公共卫生协作关系建立的主要原因。在长三角城市群协作网络中,行政隶属网络在5%水平下显著,说明在该城市群,城市政府更愿意与跨省城市之间建立协作关系。事实上,该区域的跨省医疗协作关系主要表现在上海凭借优势医疗资源与周边城市建立协作关系,而南京则更多支持安徽省内部分城市。可见,省域内城市间横向协作不足,主要依靠纵向行政层级力量予以协调。合作组织隶属网络对长三角城市群公共卫生府际协作关系网络的标准化回归系数在1%的水平下显著,在京津冀城市群不显著;并且,从模型3可以看到,加入合作组织隶属网络变量后,模型解释率提高了11.8%。这说明,长三角城市群建立的多样化合作组织增加了彼此之间的互动关系,有助于公共卫生协作关系的建立。 文章以京津冀、长三角城市群为比较样本,运用社会网络分析方法解构了中国典型城市群公共卫生府际协作关系网络的结构特征,并在此基础上运用QAP分析方法实证检验了影响中国城市群公共卫生府际协作关系网络结构的主要因素。主要研究结论如下: 第一,中国城市群常态化卫生府际协作网络有待进一步优化提升。其一,作为中国发育最成熟的两个跨省城市群,京津冀、长三角的区域公共卫生府际协作网络内部主体间关联程度高、但密度低。其二,协作网络结构整体松散、局部紧密,少数政府主体(省部级政府、中心城市)在城市群公共卫生协作关系网络中占据主导地位。其三,城市间协作多局限在中心城市与周边的深度联结城市之间,原因在于中心城市在行政层级、经济水平发展上的优势,为其提供了协作动力和能力,这为共同应对重大公共卫生事件提供了良好协作基础;而距离中心城市空间距离较远、战略位置不够重要的城市则处于整体网络和局部网络边缘。 第二,城市群公共卫生府际协作网络呈现出纵向机制嵌入下的双层结构特征。一方面,城市群公共事务由于涉及跨行政辖区事权界定等问题,利用官僚制度的层级权威特性可以实现有效协调。而重大公共卫生事件在平时的低显现性,加之地方政府经济导向型偏好,对城市群公共卫生协作的注意力分配不足,通过上级政府强调和介入有助于地方政府间协作关系建立。另一方面,跨省城市群公共卫生府际协作呈现出双层协作的结构。一是处于核心领导层的省级政府间协作;二是发生在具有高低势位的城市政府之间的协作,其本质是为实现各自利益最大化而进行的信息、知识、资金、技术等资源交换。一方面低势位者能够获得公共卫生知识技术的提高或资金支持,另一方面,高势位者则能在扩大自身影响力的同时,缓解内部医疗资源紧张状态,并获得相关卫生应急等相关信息支持。 第三,城市群发展战略与已有合作组织网络塑造城市群公共卫生府际协作网络结构。研究发现,城市间医疗发展水平的差异并不是彼此建立公共卫生协作关系的关键影响因素。公共卫生发展,尤其是卫生防疫作为基本公共服务的重要组成部分,在城市群的“平时”协同发展中并未受到诸如经济、交通、环保、旅游等领域的同等重视,其协作关系表现出一定程度的“附带性”。事实上,城市在公共卫生网络中的位置在很大程度上受到其所在城市群战略结构影响,处于战略特殊或中心位置的城市在协作中的积极性和资源可获得性的程度则更高,如京津冀核心区域、长三角的几大核心都市圈的协作网络结构。另外,城市群内部成员所隶属的组织网络结构对其公共卫生协作网络结构有影响,表现为京津冀地区主要是以京津两地为主的单中心结构,而长三角则是以上海为中心,以南京、杭州、苏州、宁波为次中心的“一核多中心”网络结构,这与各自城市群已有结构高度耦。 第四,上级权威与关系网络的动态组合影响城市群公共卫生府际协作机制选择。基于ICA框架来看,地方政府行为选择会受到嵌入制度安排和关系网络影响,进而形成不同的协作机制,(43)温雪梅:《制度安排与关系网络:理解区域环境府际协作治理的一个分析框架》,《公共管理与政策评论》2020年第4期。以实现交易成本和协作风险的最小化。京津冀、长三角两个城市群皆为国家战略发展区域,但由于特殊的政治地位,中央权威对前者的介入程度更高;而后者在长期发展过程中形成了多领域广泛协作的多中心关系网络,具有更高的社会资本。在协作机制的选择上,京津冀城市群更多利用签订正式协议的方式,而长三角城市群则更倾向于使用通过联席会议等形式来实现集体行动中交易成本和协作风险的最小化。 第一,加强战略统筹,鼓励城市间多种形式公共卫生协作。城市群内部在经济、社会、交通等方面的一体化程度不断深化,在面对公共卫生事件时具有极强的共生关系,横向公共卫生合作体系的建立健全,是保障城市群其他领域安全及实现可持续发展的重要前提。考虑到当前城市群公共卫生府际协作关联密度较低的现状,应当形成多层次、多领域、多形式的协作关系网络。一方面,在城市群协同发展战略层面应当加强对横向公共卫生协作,尤其是卫生协作机制建设的重视,打破空间界限和领域界限,统筹推进整体协作;另一方面,鼓励城市之间就医疗物资储备、知识技术传播、信息共享等方面建立多种形式的公共卫生协作关系,并运用交通大数据、区块链等技术手段,改变以往单一协作、低频协作、靠经验协作的局面,建立起应对城市群公共卫生问题的“平战结合”的公共卫生互助协作体系。 第二,发挥中心城市网络核心作用,调整优化协作网络结构。鉴于中心城市经济发展、行政层级等方面的优势,往往有足够的资源和意愿与周边城市建立公共卫生方面的深度合作关系。在后疫情时代,应当考虑在中央或省级政府指导下,以互利共赢为基础,运用多种组合政策工具,建立起以中心城市为核心的多组团关联式的公共卫生协作网络结构;对于与中心城市距离较远的城市,则需要上级政府通过定向支援、搭建协作平台、转移支付、共建项目等方式介入,加强其在网络中与其他城市的互动。

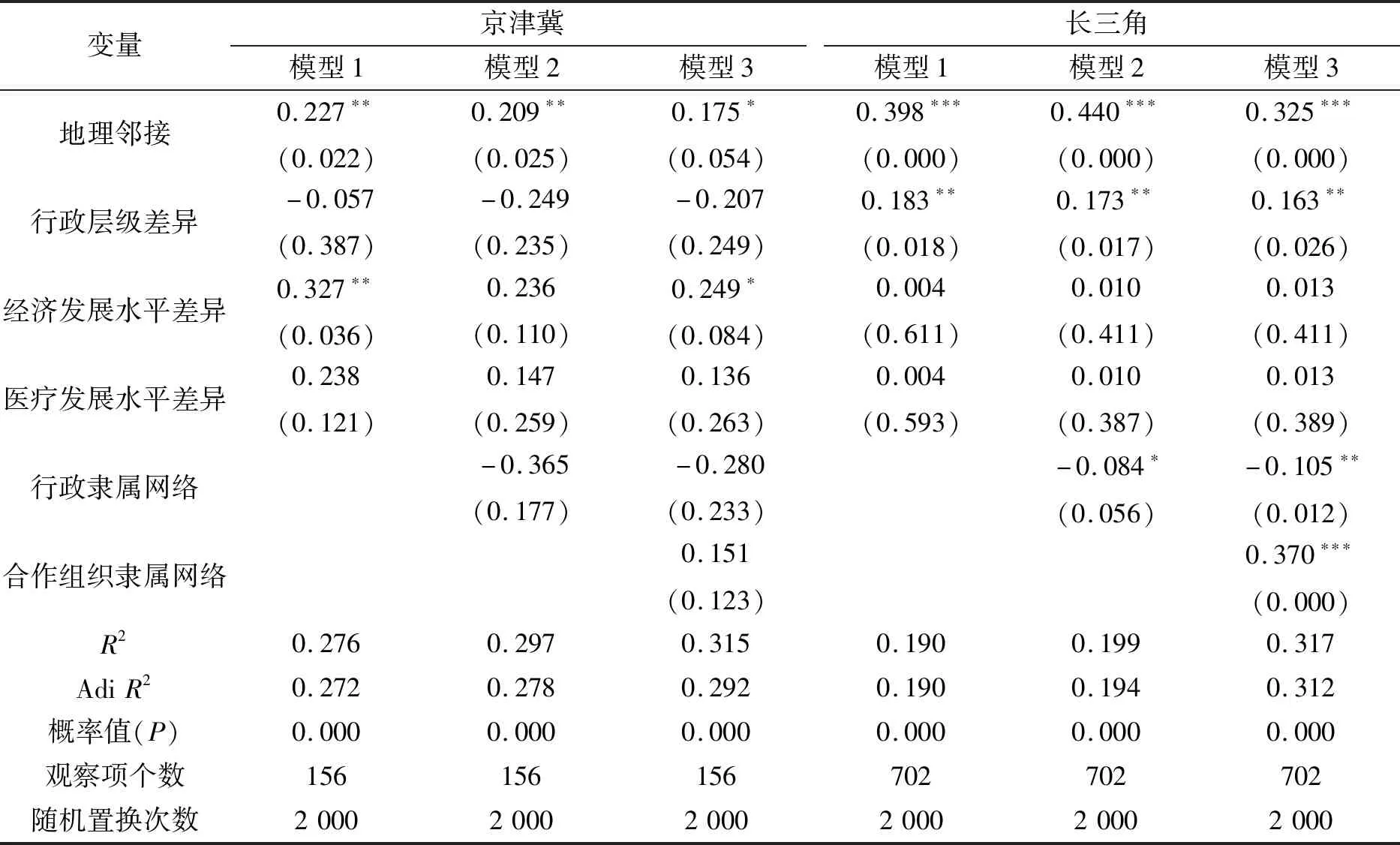

(二)QAP回归分析

四、结论及政策启示

(一)主要结论

(二)政策启示