乡村多功能发展与治理:乡村振兴的一个理论视角

2020-12-09向玉琼张健培

向玉琼 张健培

摘 要:20世纪后期,在现实危机与理论转型的双重推动下,西方发达国家在历经生產主义和后生产主义范式后,在农业多功能概念基础上提出乡村多功能概念和理论,乡村多功能理论成为西方国家乡村发展的新范式。OECD框架、政策实践与地理空间领域从不同视角对乡村多功能进行理解和阐释,最终形成了几点共识,即乡村价值具有丰富性、乡村主体具有多样性与乡村发展具有灵活性,并因此导向乡村治理的主体多元与合作行动。我国乡村振兴战略可以从乡村多功能理论汲取有益的借鉴和启示:第一,乡村振兴应遵循经济价值、社会价值与生态价值的有机统一;第二,乡村振兴可以通过共建共治共享的方式实现多主体联动;第三,不同乡村可在多种发展方式中做出灵活选择。

关键词:乡村多功能;农业多功能;乡村治理;乡村振兴

中图分类号:D422 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2020)06-0042-12

乡村多功能理论是西方发达国家在其乡村发展经历了生产主义和后生产主义范式之后提出的一种新的理论视角。它从根本上颠覆了乡村发展的生产主义模型,认为乡村发展不仅仅限于农业生产功能,还涵盖了社会功能、生态功能等,倡导乡村通过多元的、扩展的途径来获得发展,从单一的食物和纤维生产转变到社区治理、环境保护和对美好生活的追求。在现实实践中,乡村多功能不仅重新振兴了乡村经济,而且推动了乡村的可持续发展。在我国,党的十九大报告提出,乡村振兴战略需要遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新二十字方针。2018年《关于实施乡村振兴战略的意见》要求“坚持乡村全面振兴。准确把握乡村振兴的科学内涵,挖掘乡村多种功能和价值”。可见,乡村振兴的政策目标与乡村多功能的理论内核不谋而合,研究西方乡村多功能理论对于我国乡村的全面振兴具有重要的借鉴意义。

国内有少量文献对乡村多功能理论议题进行了研究。刘玉等对乡村地域多功能的内涵、作用与演进进行了剖析[1];房艳刚、刘继生基于对现代化范式的反思,运用乡村多功能理论重新思考中国乡村多元化发展[2];马历等通过乡村多功能理论阐释贫困村的演变特征与振兴路径[3];陈秧分等借鉴乡村多功能理论构建了乡村振兴评价指标体系[4];马晓冬等以乡村多功能为理论基础对城市边缘区“三生”空间进行评价[5]。以上研究认可乡村多功能的意义和价值,但对于多功能的概念演进、具体内容、基本特征等方面并未展开。本文系统梳理了乡村多功能理论的兴起背景、多元视域、理论共识等,试图为乡村多功能发展提供一个完整的理论图景,并提出该理论图景对我国乡村振兴的有益启示。

一、乡村多功能概念的提出

(一)现实危机:乡村发展亟须重构

二战后,西方社会进入全面恢复时期。科学技术的发展推动第三次科技革命出现,整个社会包括乡村发展被导向“效率”与“技术”的进程中。在“福特主义”思潮影响下,乡村开始了规模化与现代化发展。乡村发展坚持农业生产的单一功能开发,并在规模经营中实现生产效益的最大化,生产主义的农业发展模式由此生成。但是,随着20世纪后期人类社会逐步进入后工业化进程,西方国家的乡村发展出现了一系列新问题。John Holmes基于“生产—消费—保护”三重维度来阐述这些问题[6],这构成了乡村多功能发展的三重驱动因素。

一是专业化和技术化的生产主义导致农业产能过剩与乡村环境恶化。二战之后,全球人口数量出现了一次快速增长,为应对粮食危机,农业需要从传统的自给农业向工业和商业生产转变,这呼吁农业发展采用全新的策略,其中就包括技术发展及其应用[7]。但是,技术进步在推动农业集约化的同时,导致了一些地方的农产品冗余,同时导致大量乡村人口丧失生存能力[8]。另外,现代农业技术的应用导致农业生产的基础和条件变差,如人工肥料种类增多、农药过量使用、水资源人工调节过多、未经规划的土地改良、重型机械设备的使用、大片土地的单一种植以及作物新品种的引入等,这都导致土壤被快速侵蚀,农产品产量下降与质量降低。尽管应用了最新的科学技术,但农业仍然陷入危机中[9]。人们认识到,通过技术来发展农业不仅不是一个长远的解决方案,而且就短期来看也无法满足产出足够食物的要求。甚至正如贝克所说,大量的风险和危机正是来自于技术的发展和应用,技术和工具越是发展,农业生产所面临的风险可能更大[10]。

二是以市场驱动为导向的多维度开发导致乡村景观遭受破坏。20世纪50年代后,西方发达国家经过战后重建迎来了经济高速发展时期,社会发展进入逆城市化阶段。人们发现,城市居住空间和生活方式无论在物质还是在精神上都是“堕落的”,城市不再是人们追求和向往的所在,相反,乡村、乡村生活则代表着健康和快乐,因此许多人选择由城市逃往乡村度假、居住,特别是上层社会和中产阶级[11]。这样,乡村成为城市阶层选择住宅、旅游、娱乐、轻松的生活方式或投资机会的地方,越来越多地被城市居民“消费”。这场逆城市化进程推动城市居民在乡村建造了大量的娱乐住宅,使得乡村传统景观被现代建筑技术所改造。然而,现代建筑技术没有考虑到乡村地区的独特性,也没有对具有传统文化价值的旧建筑进行有效保护,导致乡村景观逐渐失去了文化价值。

三是可持续发展观念推动多元社会价值观的出现。农业产能过剩、乡村环境恶化、乡村景观被破坏等现象出现,再加上20世纪中叶绿色革命概念的提出,促进了人类对农业发展的全面反思。其中,舒马赫的和谐发展理论引起了广泛关注,其中心就是“平衡发展,以人为本”。之后,《寂静的春天》《增长的极限》《只有一个地球》等一系列著作出版,推动西方对生产主义农业发展模式进行反思。结果就是,乡村被赋予了一些新的期望,乡村除了生产粮食,也要为环境和景观服务,因此要进行有效的土地资源管理,开展生物多样性保护,为社会关怀和凝聚力做出贡献等[12]。

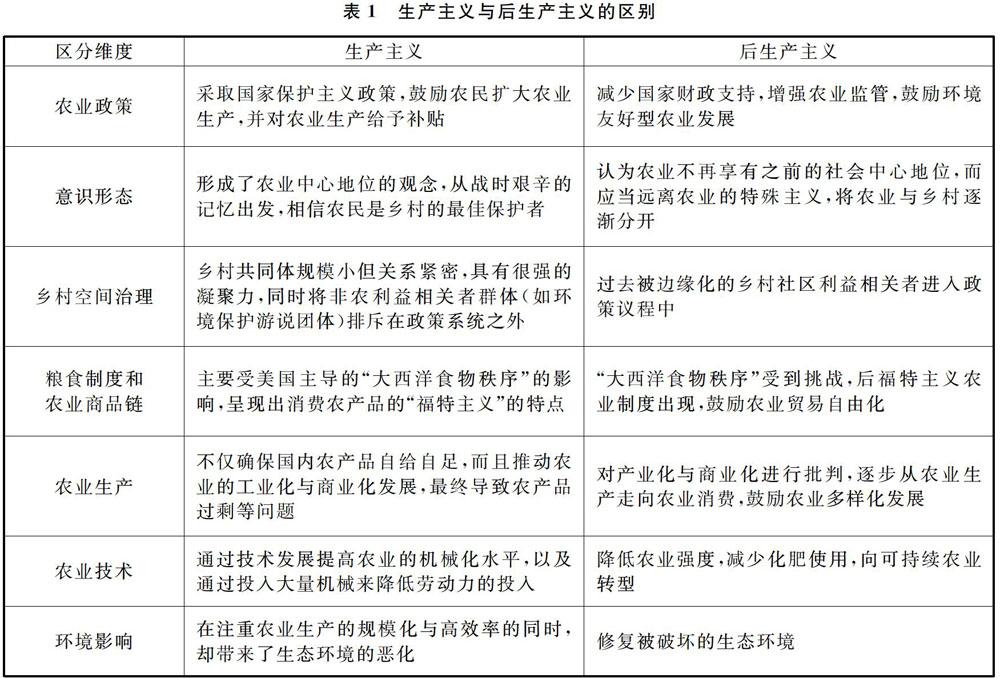

(二)理论转型:在后生产主义之后

20世纪中期,西方发达国家乡村发展确立了生产主义这一主导的农业发展模式。然而,到20世纪80年代中期,生产主义的农业发展模式的逻辑、理论基础、价值和意识形态等受到来自环境、经济和结构基础等方面的质疑[13](pp.1-24),于是,一种不同于生产主义的乡村发展范式在20世纪80年代被提了出来,即后生产主义。之后,后生产主义范式确立下来,与生产主义并列成为西方国家乡村发展的两大范式。根据Wilson的研究,可以从农业政策、意识形态、乡村空间治理、粮食制度和农业商品链、农业生产、农业技术与环境影响七大维度阐释生产主义和后生产主义的区别(参见表1)[14](pp.87-100)。

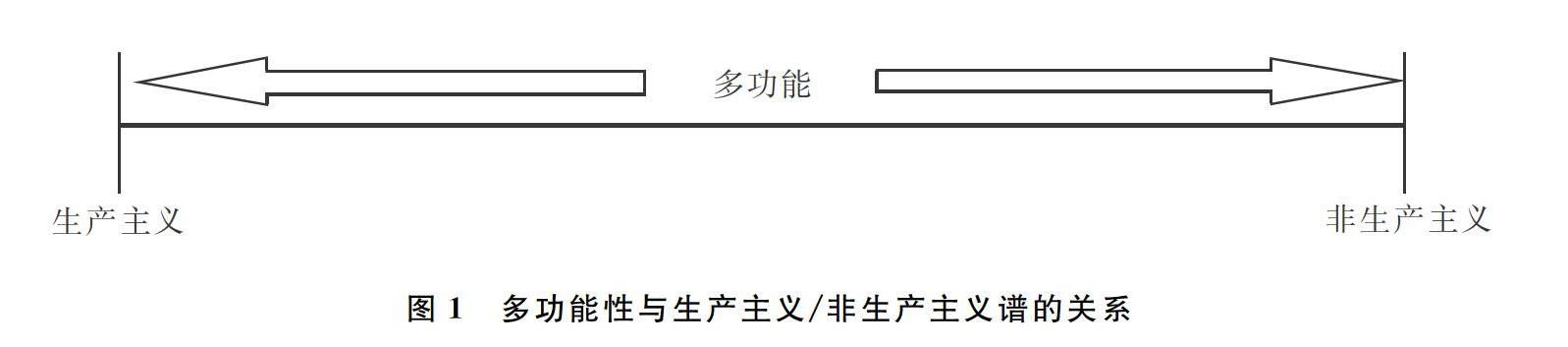

生产主义范式主导了从20世纪40年代中期到80年代中期大约四十年的时间,然后被后生产主义范式所取代。在这种观念中,生产主义与后生产主义是截然相反的概念。但这种范式的单线性和二元假设受到了大量批评,批判意见主要认为农业的发展并非是一个线性的过程,而且过渡阶段很少遵循平滑的线性路径。如Wilson认为,所谓的转型具有时间上的非线性、空间上的异质性、全球范围的复杂性和结构因果关系不一致的特征,因此使得后生产主义的转向难以得到证实[14](p.172)。大量的社会事实证明,后生产主义并没有完全取代生产主义,相反,这两个阶段在时间、空间和结构上多处交叉并共存。“生产主义和后生产主义行动和思想的时间非线性,空间异质和结构上不一致的平行路径是客观存在的。”[14](p.172)后生产主义并不是生产主义的对立面,而是对生产主义的行动和思想做出的增量和调节。由于两种“主义”共存,已有的理论无法很好地解释乡村的发展,乡村转型亟需一个新的理论去做出整体性的解释,对此,Wilson提出了“非生产主义”的概念,认为乡村发展正处于生产主义与非生产主义这一连续体的过程中[14](p.174)。乡村多功能理论就是对这一连续体的理论化。乡村多功能理论强调乡村发展不仅仅局限于生产功能,还应拓展其他功能,即非生产功能。乡村多功能理论介于生产主义与非生产主义之间的连续谱上[14](p.214)(参见图1),只要不是极端的生产主义和非生产主义,都可从多功能的视角来加以分析,多功能因此成为解释乡村发展的新的理论视角。

(三)概念提出:从农业多功能到乡村多功能

“多功能”的概念最初应用于林业、渔业、采矿业以及城市规划等领域,由于农业生产被视为乡村发展的产业表征,这一概念也被应用到农业领域,并被命名为“多功能农业”(Multifunctional Agriculture,MFA)。1988年欧洲共同体委员会(European Community,EC)在其出版物《乡村社会的未来》中提出,农业可以为经济发展、环境管理和乡村社区的可行性做出多项贡献,这可被看成是多功能农业的间接表达。日本于20世纪80年代末90年代初提出“稻米文化”,认为日本文化与水稻种植密切相关,尤其是1999年颁布的《食物·农业·农村基本法》提出了食品稳定供应、农业多功能、农业可持续发展、农村振兴的四个理念和农产品自给率目标[15],这也被视作多功能农业概念的一个来源。在Hollander看来,多功能农业的概念反映了欧盟农业补贴模式在政治上的合法性,反映了农业发展途径的变化及相关的一系列问题,代表着“农业应该是什么”观点的变化[16]。

多功能农业概念的正式引入是在1992年巴西里约热内卢举行的地球峰会上,其中“21世纪议程”第14条规定农业政策应考虑到农业的多功能特征,重点是粮食和可持续发展。1993年,欧洲农业法委员会(European Commission on Agriculture,ECAL)首次使用“多功能农业”这一术语,以整合欧洲的农业法,并为可持续农业提供法律依据。之后,多功能农业这一概念在关于农业和农村的科学发展与政策辩论中越来越频繁地出现。1996年的科克宣言强调农业是人类与环境的联系途径,农民有责任保护乡村地区的自然资源。科克宣言反映了欧洲委员会(Council of Europe,EC)对农业多功能性的承诺,并于1997年获得欧洲委员会的批准。1998年,欧洲委员会将MFA推荐给经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD),号召各会员国开展实践。在欧盟(European Union,EU)层面,《2000年议程》提出建立一种“欧洲农业模式”,以保护农业多能性及其在经济、环境和社会中的作用。《2000年议程》提出之后,欧洲的乡村发展政策开始实践多功能,欧盟的乡村发展逐步从以农业生产为重点转变为更具综合性的愿景,其中包括大量非农业部门和利益相关方参与其中。在共同农业政策(The Common Agricultural Policy,CAP)第二支柱下,乡村发展政策采取了跨部门和跨地域的方法,关注农业与森林生态系统的生态、社会和文化服务之间的相关性,“多功能乡村”(Multifunctional Rural)概念興起。

多功能农业与多功能乡村两个概念被提出之后得到了广泛的实践应用,起初这两个概念在边界上比较模糊。Wilson认为要明确区分这两个术语比较困难,尤其是在英国以外的地区使用时存在更大的争议[14](p.8)。农业的构成看似有明确的界限,然而与乡村的边界却越来越模糊。不过,即便多功能农业与多功能乡村概念之间有着紧密的关联性,但仍然可以做出区分。农业主要指称乡村的产业功能,多功能农业意味着乡村不仅仅进行农产品生产,而且存在产业发展多样态。乡村发展除了乡村产业发展之外,还包括生产活动之外的发展,如环境治理与乡村生活等,多功能乡村是基于多功能农业而产生的,但农业多功能只是乡村多功能理论谱系的一部分①。农业多功能推动了乡村多功能的发生,尤其是在非经济功能上促使乡村内部结构与要素之间重新配置,使其呈现出多元的功能结构,从而实现了乡村的全方位的整体性发展。

二、乡村多功能的理论内核

自20世纪90年代初学术界和政策制定话语中提出乡村多功能的概念之后,经过二十余年的学术发展与政策实践,经济学、政策学、社会学、地理学等学科纷纷从本学科出发来解读乡村多功能,不同国家在政策博弈中也对这一概念内涵进行选择性使用,这就导致乡村多功能概念内涵的多元化与意义的模糊性。其中比较具有代表性的是OECD框架、政策实践与地理空间领域对乡村多功能的理解。

(一)OECD框架中的乡村多功能

在西方发达国家的农村发展研究中,大部分对多功能的研究都是出于经济学视角[17]。从经济学视角看待多功能乡村,最终落脚到多功能农业上,其中,经合组织关于农业多功能的研究比较全面。经合组织采用新古典经济学的方法,关注农业政策的合法性和农业自由发展等问题,并将多功能农业定义为“除了生产粮食和食物这些基本功能之外,农业活动还包括塑造景观,提升环境效益,如土地保护、可持续管理可再生自然资源和保护生物多样性,并促进农村地区的社会经济可行性”[18](p.1)。2001年以来,经合组织陆续发表了多份关于多功能农业的专题研究报告,如《多功能农业:一个分析框架》(2001)、《多功能农业:政策含义》(2003)、《多功能农业:私人行动扮演什么角色》(2017)等。

乡村多功能的经济学研究基本离不开OECD分析框架,这一框架可归纳为联合生产、公共产品、外部性与市场失灵四个要素。第一,乡村产业的联合生产。指投入相同要素可以产出两种及以上的产品,且在技术上相互依赖。具体来说,假设农业生产过程中投入不变,其产出不仅包括粮食,还包括社会就业、环境保护等非商品性产品。第二,乡村公共产品供给方式多样化。根据非竞争性与排他性的二元特征,生产的产品可以分为纯公共产品、私人产品、俱乐部产品、公共池塘资源,乡村多功能要求针对不同类型的公共产品采用不同的供给方式。第三,乡村多功能会产生外部性。外部性一般分为正外部性与负外部性,乡村多功能的正外部性主要表现为粮食安全、环境优美、生物多样性,而负外部性则表现为土壤肥力下降、水土流失、景观破坏等。第四,乡村多功能发展也会带来失灵。如无法实现资源最优配置,农业生产的效率导向会导致生产密度与强度增加,造成环境污染问题,给生产者以外的其他主体带来负面影响。

经济学所理解的乡村多功能强调了乡村产业发展,这是乡村发展的经济基础和前提。Durand和Van Huylenbroek认为多功能的主要问题是如何为农民提高非市场商品的报酬[19](pp.1-16),Vatn认为多功能意味着不同的公共产品或正外部性是附属于农业生产的[20]。不过,OECD框架所代表的经济学解释也存在一些无法避免的局限性。第一,它把农民视为单一的理性经济人,而忽略了人的复杂性。第二,非商品产出效益的定量评估往往比较困难,而且也不能仅仅凭借经济学的效率维度去界定乡村非商品产出的功能效益。“经济学定义表明,以农业过程为中心的多功能概念相对狭窄,几乎完全基于供需问题,而多功能农业的概念要远远超出唯一的经济含义。”[14](p.192)第三,它局限于对产业市场的关注,而对农场和区域层面的转型缺乏洞察力,忽视了参与行动者的动机和网络变化。

(二)政策实践层面上的乡村多功能

乡村多功能概念的提出与发展都离不开政策实践的推动,Potter和Burney甚至认为“多功能性是作为一种政策概念而广泛存在”[21]。然而,乡村多功能的政策属性往往与当地利益集团相关,在不同政治情境中具有不同的含义。如粮食和农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)刚开始也支持多功能农业的概念,并主张在发展中国家将农业与促进粮食生产之外的多种功能联系起来,包括减少贫困、保护文化遗产和提高社会福祉,然而在援助项目实施不久就因为概念本身存在争议而放弃。具体来看,乡村多功能作为一个政策概念所引发的争议可以从全球范围与区域层面两方面来分析。

在全球层面上,农业自由贸易政策牵涉到各国农业生产的神经。20世纪90年代,不少国家在农业生产方面采取了高额补贴的方式维持自身的发展,国际贸易保护主义盛行。其中,美国和欧盟之间不断升级的农业补贴之争促成了乌拉圭回合多边贸易谈判(Uruguay Round Agreement on Agriculture,URAA)。URAA的目标是解决各国农业保护主义问题,从市场准入、国内支持和出口补贴三个方面进行改革[22]。在URAA的农业协议(Agreement on Agriculture,AoA)中,欧盟提出非贸易关注(Non-trade Concern,NTC)这一概念,为高昂的农业补贴等系列保护主义政策做出“辩护”。这引起了凯恩斯国家的不满,他们认为欧盟的这种做法破坏了农业贸易的新自由主义精神。

在随后的多哈回合谈判中,欧盟在NTC基础上正式提出了“多功能”的概念以为本区域乡村发展“保驾护航”,这引起美国和其他凯恩斯集团国家的极力反对。美国反对欧盟的多功能政策是因为这代表着一种隐性保护主义甚至是变相保护主义的政策保护。而凯恩斯集团一直是农业出口大国,主張全球农业贸易自由化,欧盟提出的多功能政策给其造成了较大的经济损失。不过,欧盟的多功能政策也得到部分国家的支持,如日本、韩国等东亚国家与瑞士、挪威组成的G10集团。对于G10集团来说,农业生产是缺乏国际竞争力的领域,他们认为国内粮食安全是最为重要的,因此与欧盟结为“多功能之友”(Friend of Multifunctionality)。可见,这些国家对乡村多功能政策的态度之所以不同,主要在于其是否侵犯到了本国利益,并根据利益影响而分成支持与反对两大阵营。由于国家之间的利益博弈,为期已久的多哈回合自由贸易谈判也没有达成共识。不过,随着多功能概念的推广,身处反对阵营的美国与凯恩斯国家内部也出现了农村发展的多功能迹象,反对力量逐渐被削弱,这在某种程度上意味着多功能乡村代表了乡村未来发展的方向。

在区域层面,即使在支持乡村多功能发展的区域联盟内部,多功能的政策概念也并不完全相同。如欧盟是多功能乡村的理论倡导者与政策实践者,虽然欧盟已经为多功能乡村做出了宏观的政策设计,各成员国也大体上接受了多功能乡村的概念,但各成员国会在执行多功能乡村发展政策时基于各自国情而进行修正,欧洲农业模式被认为与欧洲乡村生活的多样性密不可分[23](pp.302-321)。如法国和意大利将多功能视为一种以地域为基础的多样化农业活动方式,荷兰和德国主要加强景观管理和生物多样性保护,新加入的中欧和东欧国家将多功能解释为通过鼓励农村就业实现农村发展的途径,英国则认为这是贸易保护的委婉术语[24]。不难发现,欧盟内部成员国在多功能乡村的政策实施中的侧重点不同,落实程度更是参差不齐。

总体来看,尽管乡村多功能理念得到了普遍认同,但在政策实践层面的内涵缤纷繁杂,其原因在于乡村政策的制定是服务于本国或者区域利益,甚至是服务于特定利益集团的,而每个国家的历史渊源、经济发展、政治体制、文化习俗、区域位置等都不尽相同,因此表现为具体政策实践上的不同。

(三)地理空间视域下的乡村多功能

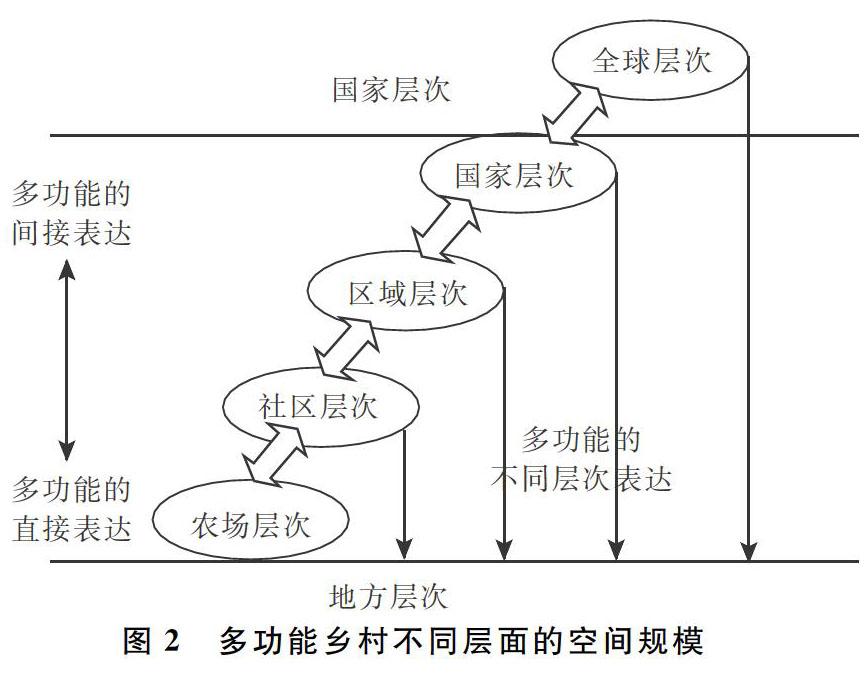

人文地理学领域从空间角度来理解乡村多功能,认为多功能不仅是一个发展观念,而且是一个地域问题,这为多功能提供了一个崭新视角。Wilson对多功能乡村的地理空间解释最具代表性,他依据空间由小到大的排列顺序将多功能乡村划分为农场、社区、区域、国家与全球五个层面[25](参见图2)。

第一,“农场是多功能乡村发展中最小的空间单元”这一观点在学界达成了共识,进一步讲,农户是多功能乡村的核心主体。因此,农场作为最微观的空间单元,不仅是农业生产的基本场域,而且是农户做出行为决策的空间。

第二,乡村社区作为集体层面被视为重要的空间单元。“当地资源,城镇/乡村关系,地方倡议和参与者似乎在过去几乎无关紧要,但如今它们再次成为多功能的核心”[26]。乡村社区的多功能战略主要关注农业强度和生产力、农场融入全球资本主义市场的水平等问题,尤其关注景观保护和环境可持续性。

第三,区域层面作为社区与国家之间的中间层级,在多功能乡村政策实施中扮演了关键的承上启下的作用:为乡村提供更多的就业机会;影响农业在全球资本主义体系中的嵌入程度;缩短城乡距离从而影响食物供应链的微妙变化;影响着农业和农村人口的开放心态;通过对国家政策的“过滤”和“把关”来发挥调节作用[25]。

第四,国家是制定多功能乡村宏观政策的主导者,相关政策受到经济发展、政治体制、意识形态、文化习俗等多重要素的影响。

第五,全球层面是否成为乡村多功能的空间层级是存在争议的,因为全球化对多功能乡村发展的影响非常复杂,甚至很难确定影响的方式与逻辑。

对此,Wilson提出了四个值得思考的问题:一是全球与地方的空间何以相互作用;二是全球化如何影响多功能的强弱程度;三是區域联盟的决策如何制约着全球化影响;四是全球化背景下国家和地区之间的多功能相互依赖关系是怎样的[25]。在不同层级的空间中,多功能乡村的表达方式是不一样的。空间规模越小、层级越低,越能直接表达多功能乡村的作用,反之是间接表达其作用。可以说,“直接表达—间接表达”构成了五级空间规模中乡村多功能性表达方式的连续谱。

(四)理论共识

不同的理论视域关注重点不一样,但是对于乡村多功能理论最终形成了以下共识。

第一,乡村价值具有丰富性。“乡村价值不仅仅局限于农业生产的单一功能”这一观点已经得到普遍认同。国际三大组织围绕乡村多功能的价值层面提供了权威解释:一是粮农组织认为农业应较少涉及粮食生产(商品产出),重心应更多放在资源保护、休闲空间和文化景观生产(非商品产出)上;二是经合组织制定了MFA分析框架,将农业视为一种具有多种互联产出的经济活动;三是欧盟组织强调农业的多重角色,重视乡村的资源保护等方面。总体而言,乡村多功能认为乡村所具有的功能包括经济功能、社会功能和生态功能。

第二,乡村主体具有多元性。全球化背景下农业发展与乡村社会之间是相互关联的,农业发展在乡村及其行动者的层次上加以体现,乡村发展在本质上是多样化的。乡村的多功能发展可以在不同空间层级进行,并表现为不同的程度。政府、市场、社会在乡村多功能发展中缺一不可,在不同层面的空间单元中发挥着不同的作用。在农场与社区层面,乡村多功能发展基于农户自治为主、政府引导与市场介入为辅的一般原则;在区域与国家层面,乡村多功能发展基于政府统筹为主、市场支持与社会共建为辅的原则;在全球层面,乡村多功能发展更多体现为国与国之间、地域与地域之间、组织与组织之间等复杂的多边博弈。

第三,乡村发展具有灵活性。乡村的经济功能、社会功能与生态功能彼此关联,它们的相对重要性主要取决于地方和国家层面的战略选择。正如前文所述,乡村的多功能是嵌入在“生产主义—非生产主义”连续谱中的。在这一连续谱中,乡村多功能也会有不同程度的体现,Wilson将其划分为“强、中、弱”三个相对程度,并从9个维度进行分析[14](p.229)(参见表2)。多功能乡村的发展不能够“一刀切”,必须遵循因地制宜、分类治理的灵活性原则。

三、中国乡村发展与治理的多功能

“乡村发展是一个多层次,多主体和多方面的过程。”[27]乡村多功能表明了一个方向,即农业发展可以不局限于粮食和食品生产,乡村发展可以超越狭隘的生产主义路径而拓宽到其他领域,如生态景观塑造、农业就业机会提供等。乡村不仅仅具有生产农产品的功能,而且应当寻求环境保护、生活领域的重塑等全方位的发展。乡村发展的多功能也推动乡村治理的多元化,即乡村治理要遵循多重价值的有机统一,需要多元主体来实现共建共治共享,进行多种发展方式的灵活选择与整合。

(一)多重乡村价值的有机统一

Daugstad等人提出,乡村多功能指生产食品和纤维之外的功能,包括生产奇妙景观、生物多样性、村庄住宅和食品安全[28]。改革开放之后,我国致力于解决人民温饱问题,很长一段时间坚持“以粮为纲”的政策方针,将乡村仅视为食品和农作物的生产基地。乡村发展在生产主义道路上,关注农产品生产,注重提高生产效率,却忽视了乡村中其他功能价值的建设。粮食产量提高的结果是严重的环境污染,最终反过来影响到农产品的质量,这推动了我们对乡村发展与治理的反思。乡村振兴要从狭隘的生产主义路径中解脱出来,实现经济价值、社会价值与生态价值的有机统一,通过多功能的实践为乡村提供多元化的发展路径。

第一,乡村发展需要重塑经济价值。农业生产是经济价值的重要评判维度,即使在高度工业化的国家,农业仍然是维持整个经济运行和增长的基础力量。这是因为农业生产涉及粮食安全问题,一旦粮食安全无法保证,国家稳定将会受到影响。但在乡村发展中,除了发展农业生产外,还可以发展乡村旅游、观光农业等新的经济形态。乡村的景观、宁静、美食等各种感官体验都可以成为乡村商品化的驱动要素,逐渐具备向城市反向输出的功能[29]。这就意味着,乡村的经济价值需要重新界定,乡村可以成为多维度的经济发展体。

第二,乡村发展需要凝聚社会价值。乡村不仅是农产品生产的基地,而且承载着情感的依托,是人与人之间心灵沟通的纽带。从古至今,无论是古代衣锦还乡的乡绅,还是现代返乡创业的城归,“落叶归根”的观念在人们心中根深蒂固,乡村具有不可替代的家园价值[30]。正是因为其所凝聚的情感价值,乡村可以成为国家现代化进程的蓄水池,并发挥维护社会稳定的作用[31]。目前社会中复杂性和不确定性因素逐渐加大,庞大的农民工群体在面临不可抗的突发事件(如进城失败、金融危机、重大疫情等)时,可能成为巨大的社会隐患,而乡村可以为这类群体提供基本的生活保障,承载精神需求,从而降低社会风险的发生。

第三,乡村发展需要注重生态价值。自古以来,“天人合一”的思想深深地影响着中国乡村发展,比如传统农业是在天、地、人之间的循环展开,具有原始生态性的特征[32]。赵敏在《中国古代农学思想考论》指出:“中国古代生态农学的根本特征是把生物与环境有机地结合起来,重新认识结构关系,强调建立系统循环的农学体系。”[33](p.341)在现代化进程中,“绿水青山就是金山银山”的朴素论断印证了乡村发展所具有的重要的生态价值。目前,乡村的生态价值不仅体现在水土维持、土壤保护以及生物多样性方面,还体现为以生态带动其他领域的发展,实现人与自然的和谐共生。

(二)多元主体的共建共治共享

乡村多功能可被视为一种空间层次复杂的嵌套结构,包括从农场层面到国家层面和全局层面的多功能决策之间相互关联的“层次”[34]。也就是说,乡村多功能发展必然意味着治理主体的多元以及治理方式的多样。随着城市化进程的加速,“乡村不再是麦田守望者的乡村,它可能成为政府、资本与农民利益的角力场,也可能成为城乡人民共同营造的美好家园”[35]。事实上,无论是政府、资本還是农民,都需要依赖其他主体开展共建共治共享的乡村治理。

在共建上,乡村发展的多层面多维度要求多元主体的参与和共治,通过治理主体的多元化形成优势互补、协商互动的行动网络。其中,基层政府需要发挥引导型职能,在日益复杂的乡村社会中赋权给其他主体,引导多元主体共同参与乡村建设。在建设过程中,政府需要发挥统筹的功能,通过释放政策红利鼓励资本下乡,构建良好的营商环境。企业也是乡村治理中的重要主体,主要为乡村发展提供专业化知识与市场化服务。近年来,农村新产业新样态不断发展壮大,企业凭借先进的技术、人才与资金在农业生产的基础上推动了农产品加工业、乡村旅游、休闲农业等新产业的蓬勃发展。另外,乡村治理需要注重社会的内生性。在市场经济的冲击下,乡村建设主体缺失,空心化现象严重,传统简约治理的内生性被逐步削弱。但一个健康的乡村需要乡村内生性的支撑,需要农民的积极参与来为乡村发展提供良好且长远的持续性场域,需要发动社会力量来推动乡村振兴。

在共治上,乡村治理需要形成一个灵活的合作治理局面,以应对不同领域、不同地域、不同层面的治理。首先,政府需要在发展多功能乡村的过程中明确自身角色定位,在多层面建构起与其他主体之间的合作行动。政府需要厘清自身的权责关系,防止过度或不恰当的行政干预,同时须用法律框架来制约政府行为,避免政府寻租等腐败现象的发生。其次,通过资本下乡、层级联动等方式来弥补传统科层化治理的弊端,发动多元主体的力量开展多元化的共治。资本下乡一定程度上可以解决地方政府资金短缺的问题,项目制可以加大国家对基层社会治理的投入,层级联动则可以打破层级之间的碎片化状况,通过国家权力下沉更为直接地引导乡村发展。这些都有利于动员多方力量,拓展参与基层治理的渠道,将分利失序的乡村治理转变为合作共治,使社会治理方式从单一管控走向协商合作[36]。

在共享上,通过有效的制度安排促进基层治理目标的共赢,实现价值与治理成果的共享。一是建构和谐共生的城乡关系。多功能乡村理论要求城乡关系从对立走向融合,乡村不再是城市经济发展的依附品,城乡要在互惠共生的基础上实现空间正义[37],从宏观上维护乡村的利益不受损害。二是引导企业在逐利过程中发挥公共精神,成为责任主体。市场在资源配置过程中具有效率优势,政府可通过购买公共服务的方式将部分职能转移到企业以及社会组织,提高公共服务供给的水平与力度,实现社会进步的成果共享与价值分担。三是保护农民的基本权益。政府需要引导市场与农民共同探索出合理公平的收益分配方式,如“订单收购+分红”“土地流转+优先雇用+社会保障”等多种利益联结方式,消除农民在社会发展中产生的被剥夺感。此外,还应开辟多元化的利益诉求与参与路径,改变乡村治理中农民的依附性状态,准确界定乡村发展中的政策问题,保障农民的根本利益,走向共享式的乡村发展。

(三)多种发展方式的灵活选择

因为不同的参与者和利益相关者试图将特定的多功能战略置于具体的空间背景中,所以乡村多功能最终是一种地域性表达。相比于西方发达国家的乡村,我国乡村幅员辽阔,呈现出更为明显的多样性。从自然角度看,一是我国乡村南北地域差异明显,在热带、亚热带、温带均有分布。由于区域位置的维度差异,不同温度地带的乡村可根据气候条件发展出独特的农业生产模式。二是我国乡村地形丰富多样,在高原、山地、盆地、平原都可以发现乡村聚落,不同地貌的乡村根据地形地势衍生出不同的发展模式。从人文角度看,一是我国乡村经济东西差异悬殊,沿海地区与内陆地区在不同的经济水平中呈现出不同的发展逻辑。二是我国乡村文化百花齐放,由于自然区域的差异形成了“五十六个民族,五十六枝花”的发展特色。

基于自然与人文两方面所呈现出来的资源异质性,有学者认为不同村庄的资源禀赋异质性决定着乡村振兴路径的多样性与复杂性[38],这也意味着乡村多功能不能“一刀切”,必须遵循因地制宜、分类治理的灵活性原则。“快速城镇化进程中的乡村空间转型并不会走向终结,而是变得更加多元化。”[39]2018年,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》根据不同村庄的发展现状、区位条件、资源禀赋等,将乡村类型划分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类与搬迁撤并类,并明确要求分类推进乡村振兴,不搞一刀切,乡村类型的多元化也意味着乡村多功能发展的必然性。

具体来说,一方面,并非所有乡村都可以进行多功能发展,需要根据其具体情况来进行治理路径的选择。部分乡村会随着城镇化进程导致的各种要素外流而逐渐消失,或者是由于城市开发直接被吞噬。部分乡村会因为恶劣的自然条件而易地搬迁,这需要政府解决移民就业问题,以及避免移民社区被孤立。另一方面,对于符合多功能发展条件的乡村,必须根据区域差异,尊重并鼓励基层发挥创新精神,打造独具特色的发展模式。例如,城郊融合类村庄依托“城市后花园”的优势打造田园综合体,特色保护类村庄凭借文化资源发展特色旅游。值得注意的是,无论乡村多功能的发展方式多灵活,乡村发展都要遵循经济价值、社会价值与生态价值的有机统一,以确保乡村的可持续发展。

四、结语

西方发达国家乡村发展范式经历了从生产主义到后生产主义再到乡村多功能的转换,乡村多功能是在生产、消费、生态等多重因素推动下基于农业多功能的概念而提出的新范式。乡村多功能发展与治理多元紧密关联,为我国乡村振兴提供了有益的理论启示。很长一段时间,我国都认为乡村发展要走城市化、工业化的道路,结果产生了乡村产业萧条、乡村自治异化、乡村文化衰落、乡村环境恶化、乡村主体缺失等问题,乡村治理陷入新的困境之中。这些问题促使人们对城市化的乡村发展路径进行反思,即乡村的发展不能一味走城市化的道路,乡村就是乡村,乡村有自己的特色而且应当保留这些特色。我国提出乡村振兴战略的初衷也是希望乡村总体上实现自主性的发展,而乡村多功能理论正好可以为其提供有益的借鉴。具体来说,未来乡村可以朝着多价值认知、多主体联合与多方式并存的路径发展,在保证粮食质量与安全的前提下,实现生态环境的维护与可持续性、生命质量的提升以及乡村文明的发展与建设。也就是说,乡村多功能理论可以成为乡村振兴的一个重要理论支柱。

注释:

①多功能乡村强调的是多功能发展条件下的乡村,乡村多功能强调的是乡村发展的多功能取向,概念之间的差异较小,多功能农业与农业多功能同理。

参考文献:

[1]刘玉,刘彦随,郭丽英.乡村地域多功能的内涵及其政策启示[J].人文地理,2011,(6).

[2]房艳刚,刘继生.基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨——超越“现代化”发展范式[J].地理学报,2015,(2).

[3]马历,龙花楼,屠爽爽,等.基于乡村多功能理论的贫困村域演变特征与振兴路径探讨——以海南省什寒村为例[J].地理科学进展,2019,(9).

[4]陈秧分,黄修杰,王丽娟.多功能理论视角下的中国乡村振兴与评估[J].中国农业资源与区划,2018,(6).

[5]马晓冬,李鑫,胡睿,等.基于鄉村多功能评价的城市边缘区“三生”空间划分研究[J].地理科学进展,2019,(9).

[6]Holmes J.Impulses Towards a Multifunctional Transition in Rural Australia:Gaps in the Research Agenda[J].Journal of Rural Studies,2006,(2).

[7]Esfandyari S,Sepahvand E,Mehrabi H.Investigating the Impact of Agricultural Mechanization on the Food Security of Rural Families in Iran[J].Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research,2017,(3).

[8]Holmes J.Diversity and Change in Australias Rangelands:A Post-productivist Transition With a Difference? [J].Transactions of the Institute of British Geographers,2002,(3).

[9]Kaleta, Andrzej. Multifunctional Development of Rural Areas in Poland:An Ecological Paradigma of Rural Development[J].Monatsberichte Ueber Die Oesterrchische Landwirtschaft,1995.

[10][德]乌尔里希·贝克.风险社会政治学[J].刘宁宁,沈天霄.马克思主义与现实,2005,(3).

[11]Forsyth A J M, Barn M. Contrasting Levels of Adolescent Drug Use Between Adjacent Urban and Rural Communities in Scotland[J].Addiction,1999,(11).

[12]Potter C,Tilzey M. Agricultural Policy Discourses in the European Post-Fordist Transition:Neoliberalism,Neomercantilism and Multifunctionality[J].Progress in Human Geography ,2005,(5).

[13]Whitby M. Incentives for Countryside Management:the Case of Environmentally Sensitive Areas[M].Wallingford:CAB International,1994.

[14]Wilson G.A.Multifunctional Agriculture:A Transition Theory Perspective[M].Wallingford:CAB International,2007.

[15]高林英,王秀峰.论农业的多功能性及其价值[J].理论前沿,2008,(23).

[16]Hollander G M.Agricultural Trade Liberalization,Multifunctionality,and Sugar in the South Florida Landscape[J].Geoforum,2004,(3).

[17]Garzon I.Multifunctionality of Agriculture in the European Union:Is There Substance Behind the Discourses Smoke?[DB/OL].https://escholarship.org/uc/item/80b3v0z6,2005-09-07.

[18]OECD.Multifunctionality:Towards an Analytical Framework[M].Paris:OECD Publishing, 2001.

[19]Huylenbroeck G V, Durand G. Multifunctional Agriculture:A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development[M].Aldershot:Ashgate Publishing,2003.

[20]Arild V.Multifunctional Agriculture:Some Consequences for International Trade Regimes[J]. European Review of Agricultural Economics,2002,(3).

[21]Potter C,Burney J.Agricultural Multifunctionality in the WTO—Legitimate Non-trade Concern or Disguised Protectionism?[J].Journal of Rural Studies,2002,(1).

[22]Ingco M D,Nash J D.Agriculture and the WTO,Creating a Trading System for Development[M].Washington DC:The World Bank,2004.

[23]Green G P,Dellar S C,Marcouiller D W.Amenities and Rural Development:Theory, Methods and Public Policy[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2005.

[24]Cairol D,Coudel E,Knickel K,et al.Multifunctionality of Agriculture and Rural Areas as Reflected in Policies:The Importance and Relevance of the Territorialview[J].Journal of Environmental Policy & Planning,2009,(4).

[25]Wilson G A.The Spatiality of Multifunctional Agriculture:A Human Geography Perspective[J].Geoforum,2009,(2).

[26]Van der Ploeg J D,Roep D. Multifunctionality and Rural Development: the Actual Situation in Europe[C]//Huylenbroeck G V, Durand G.Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development.Aldershot:Ashgate Publishing, 2003.

[27]Van der Ploeg J D,Renting H,Brunori G,et al.Rural Development:From Practices and Policies Towards Theory[J].Sociologiaruralis,2000,(4).

[28]Daugstad K,Ronningen K,Skar B. Agriculture as an Upholder of Cultural Heritage? Conceptualizations and Value Judgements—A Norwegian Perspective in International Context[J].Journal of Rural Studies,2006,(1).

[29]劉祖云,刘传俊.后生产主义乡村:乡村振兴的一个理论视角[J].中国农村观察,2018,(5).

[30]申明锐,沈建法,张京祥,等.比较视野下中国乡村认知的再辨析:当代价值与乡村复兴[J].人文地理,2015,(6).

[31]贺雪峰.关于实施乡村振兴战略的几个问题[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,(3).

[32]张磊.中国传统农业文化的生态意蕴及其当代价值[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,(5).

[33]赵敏.中国古代农学思想考论[M].北京:中国农业科学技术出版社,2013.

[34]Wilson G A.Global Multifunctional Agriculture:Transitional Convergence Between North and South or Zero-Sum Game? [J].International Journal of Agricultural Sustainability,2008,(1).

[35]姚樹荣,周诗雨.乡村振兴的共建共治共享路径研究[J].中国农村经济,2020,(2).

[36]张国磊,张新文.基层社会治理的政社互动取向:共建、共治与共享[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018,(3).

[37]武小龙.新中国城乡治理70年的演进逻辑[J].农业经济问题,2020,(2).

[38]于水,王亚星,杜焱强.异质性资源禀赋、分类治理与乡村振兴[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,(4).

[39]袁源,张小林,李红波,等.西方国家乡村空间转型研究及其启示[J].地理科学,2019,(8).

[责任编辑:张英秀]

Multifunctional Rural Development and Governance: A Theoretical Perspective of Rural Vitalization

Xiang Yuqiong, Zhang Jianpei

(Nanjing Agiricultural University, Nanjing Jiangsu 210095)

Abstract:

In the late 20th century, under the dual impetus of the realistic crisis and the theoretical transformation, the concept of rural multifunction developed on the basis of agricultural multi-function and became a new paradigm of rural development in western countries. OECD framework, policy practice and geographic space explain the concept of rural multifunction from the perspective of economics, policy science and geography, forming different understandings of rural multifunction. Although there are different emphases in using the concept of rural multifunction from different perspectives, they all recognize the richness of rural values, the diversity of rural subjects and the flexibility of rural development, and lead to the diversification and cooperation of rural governance. Chinas rural vitalization strategy in the implementation of the rural multifunction theory can draw useful reference and inspiration. First, rural vitalization should follow the organic unity of economic value, social value and ecological value. Second, rural vitalization can achieve multi-agent linkage through co-construction, co-governance and co-share. Third, different rural areas can make flexible choices among various development modes.

Key words:rural multifunction, agricultural multifunction, rural governance, rural vitalization

收稿日期:2020-06-15

基金项目:

中央高校基本科研业务费创新项目“共建共治共享的乡村治理格局及实现路径研究”(SKCX2019003)。

作者简介:

向玉琼(1979-),女,湖北天门人,南京农业大学公共管理学院教授,博士生导师;

张健培(1996-),男,广东广州人,南京农业大学公共管理学院硕士生。