电梯“保险+物联网+服务”新管理模式发展探究

2020-12-08王佳敏中国平安财产保险股份有限公司

王佳敏 中国平安财产保险股份有限公司

随着全国各地建筑物加装电梯补贴政策的不断加码,加之老旧电梯更新换代需求的逐年攀升,电梯需求量日益扩大。电梯安全因关乎民生而备受瞩目。从长远看,电梯“保险+物联网+服务”模式的顺利实施可以有效解决社会矛盾,维护电梯市场秩序,保障电梯运行安全。笔者从保险角度分析了电梯综合保险发展难点,并从法律、监管、运营、保险公司自身等几方面提出一些解决建议。

我国是电梯生产与使用大国。继起重机械、厂内机动车辆之后,电梯作为一种特种设备,其安全事故也被政府监管部门高度重视。2010年,全国多地开始研究地方电梯保险机制,保险公司也为此专门研发责任险与企财险,历经近10年探索实践,保险模式已经从单纯的承保理赔方式向多方联动监管电梯运营管理方向转变。自2018年2月国务院办公厅下发《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》提出“保险+物联网+服务”新电梯管理模式以来,各地相关政府部门更是加紧探究步伐,然而受诸多因素掣肘,电梯保险发展不及预期。本文旨在分析新电梯综合保险管理模式发展缓慢的原因,研究解决之策,期望国内电梯“保险+物联网+服务”新模式尽早落地。

一、电梯综合保险新模式概述

全国各地都在致力于建立适应本地区自身需求特点的电梯保险模式,但运作方式、保险需求基本大同小异。

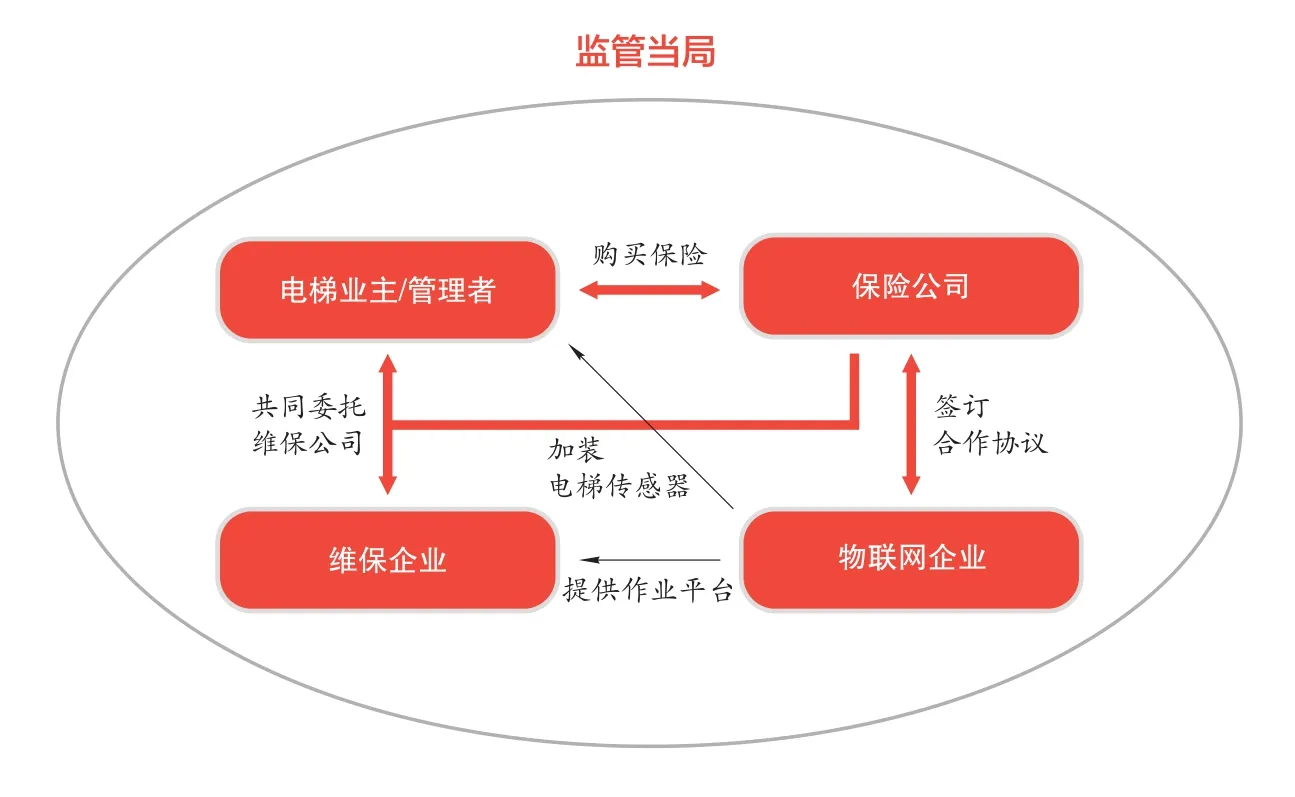

(一)“保险++物联网++服务”电梯管理模式运作方式

此模式中主要有电梯使用管理单位(通常是物业公司及业主)、电梯维保公司、物联网企业和保险公司四方参与。电梯使用管理单位缴纳保险费,并联合保险公司委托电梯维保公司进行电梯日常维修保养;保险公司寻找物联网企业,利用物联网企业自有系统实现电梯运行数据传输,满足保险公司理赔需求;维保公司利用物联网企业提供作业系统完成电梯保养、维修工作。

可见,保险公司不再单纯是风险承担者,同时也是电梯安全运维的监督者。

(二)新电梯综合保险保障内容

总结已试行电梯综合保险区域的保险方案,地方政府对电梯的保险需求集中在电梯本体损失、保养费用、第三者责任几方面:

(1)电梯本体损失,外来意外与机械损坏因各地监管部门需求而异;

(2)常规保养费用,承担电梯定期维护保养费用;

(3)乘梯第三者责任,主要包括乘梯人的人身伤害及财产损失(但不包括电梯管理工作人员的人身及财产损失)以及困梯事故经济补偿。

▶图1“保险+物联网+服务”新管理模式

此外,个别地方政府还提出将老旧电梯大修、报废更换成本、电梯制造商质量责任风险、维保公司维保人员因公发生人身伤亡的雇主风险一并纳入综合险保障范围,以求一份保险可以满足电梯所有关系方的风险保障,最大限度地发挥保险效用。

二、影响新电梯综合保险管理模式发展因素

据了解,2016年,浙江台州开展电梯责任保险;2017年,杭州市拱墅区和绍兴市进行“电梯养老”综合保险试点。截至2018年底,浙江省电梯责任保险投保量近13万台,覆盖率约24%。2019年7月南京开始推广“第二代”电梯安全保险,现投保比例已超60%。四川成都、河北等地近年也在积极推动电梯综合保险机制建立并制定相关政策。然而,无论从参保率、保险覆盖率还是保险公司经营结果看,目前试点地方状况不尽如人意,究其原因,笔者认为主要受以下因素影响。

(一)保险主体意愿低

居民小区业主保险意识远低于商业楼宇的物业管理单位与租赁企业,且对费用成本敏感度高。为实现远程监控电梯运行功能,需在电梯上加装传感设备,其支出成本及购买保险的费用支出短期内可能高于原电梯管理模式支出成本,协调民调工作繁杂,民意难统一。再者,保险公司的加入打破了电梯管理单位与电梯维保企业的原合作模式,降低了物业管理单位参与的积极性。

另一方面,对保险公司而言,因电梯数量众多且地域分散,承保耗时费力,还要寻找有能力满足保险服务需求的物联网企业,增加承保成本,短期内无法看到成效,保险公司参与积极性不高。

(二)保险产品缺失,无法覆盖全部保险需求

保险产品缺失体现在两方面:

一是一份保单无法承担多责任主体风险转移。一份保险合同只能为具备同种保险利益的投保人提供保险保障。电梯制造商对电梯的保险利益来源于《产品质量法》,电梯使用管理单位对电梯的保险利益来源于管理权及经营权,维保企业对维保人员的保险利益来源于《劳动法》及《工伤管理条例》。一张保单无法同时承保电梯制造商、电梯管理单位、维保企业的不同保险利益引发的保险需求。

二是保险需求包含未纳入保障范围的风险。目前保险市场中已注册的电梯保险产品有电梯安全综合保险和电梯责任保险两种,仅承担被保险人不可控制、不可预见的事故造成的电梯本体损失及乘梯人的人身伤亡或物损。电梯定期维保费用、年度检测费用及老旧电梯部件更新换代成本均属于电梯运营固定成本。试点保险公司尽管通过特别约定部分纳入保障范围,但因缺少标准条款约束,影响了理赔服务推进。若要将此纳入常规保障内容,需向金融保险监管部门报批才能投放市场。

(三)保险公司易亏损,业务驱动力不足

保险公司盈利需从定价和赔付两方面考虑。

首先,电梯综合保险现行风险定价模型缺失。因以往市场中已存在的电梯安全综合保险与电梯责任保险业务规模占比很小,故保险公司没有针对电梯单独建立风险定价模型,往往参考同类保险产品平均费率报价,但这种方式不适用于电梯综合保险试点区域。以杭州为例,参与试点计划的东苑小区参保电梯已使用10年,青莎阁小区参保电梯已使用13年。一般而言,三菱、日立等日本电梯报废年限约15年,奥的斯、迅达、通力等欧美电梯报废年限约25年。国产电梯大部分都是参照日本标准设定,电梯报废年限也在15年左右。可见,试点小区电梯属于典型老旧电梯,业务风险远超常规电梯保险市场。再者,对维保费用、电梯大修更换等固定支出成本的承保不适用于大数法则的设定,保险费除了纯风险费率考虑,还需要考虑固定成本测算,保险公司传统定价机制已不适用。

其次,保险公司经营成本居高不下。从业务量看,保险公司无法通过规模效应降低管理成本。从理赔看,保险公司对电梯维修方案的议价能力弱,传统电梯保险业务理赔一直停留在“询价报销”阶段。电梯大小品牌繁杂、配件采购渠道也影响价格,无法实现价格透明。与车险定损理赔方式不同,市场上缺少类似车辆零配件价格信息咨询的第三方企业进行电梯配件价格搜集更新的相关辅助工作。若要保险公司自建电梯配件价格库,与目前有限的业务量相比,保险公司显然缺乏这样的动力。再者,我国电梯70%左右的市场份额为外资品牌企业占据,外资电梯制造商会要求指定其合作或专属电梯维保单位负责电梯日常维护保养,否则影响电梯质保服务,导致保险公司对电梯维修商的选择权薄弱,缺乏对电梯维修方案及维修预算的费用控制能力。

(四)缺少全国通用性电梯运行监控平台支持电梯保险模式发展

试点区域电梯保险业务开展主要依赖合作的物联网公司自有作业系统与保险公司系统的对接来实现电梯运行信息传输、维保质量监督评价以及保险理赔事宜。这种方式的优势是可以实现保险公司个性化业务管理需求。物联网公司以销售电梯传感装置提供监控服务获利,保险公司无疑是一条稳定优质的合作渠道,因此,其与保险公司配合度很高。短期来看,电梯保险模式起步相对容易,但长期来看,此种方式并不适合在全国其他地方推广复制。

第一,物联网公司受规模限制,以地域化经营为主,自有电梯运行监控系统标准不一,技术能力参差不齐。尽管物联网公司愿意迎合保险公司需求做系统研发,但因研发需求主要匹配保险公司需求,对物业单位、政府等类型客户适用性低,因而更期望保险公司承担研发成本,自主研发意愿不强。而保险公司在承担自身系统研发成本的同时,并不愿意承担物联网企业系统改造成本,若面向多地多家物联网企业更是不可能。

第二,电梯保险模式参与方变更引发额外成本增高。电梯保险保单目前仍是一年一签,存在保险参与方变更可能。若保险公司变更,意味着物联网公司需要重新响应新保险公司需求,完成系统对接改造或加装传感装置,这将产生额外的成本投入;若物联网企业变更,原物联网企业加装在电梯上的传感设备是否通用、新物联网企业系统是否能满足保险风险管理需求,这些问题也需要保险公司通过内部系统流程调整来一一解决,费时费力。

第三,电梯监管责任落实到地方,各省甚至同省不同地市、区县的监管部门因自身需求及电梯市场特点不同,监管侧重面也会有所不同,造成电梯监管及维保理赔服务的差异化程度较大,系统设计可复制性低,为电梯保险管理模式推广增加了阻碍。

(五)缺少与电梯保险新管理模式配套的监管体系

回顾政府提出新电梯综合保险的目的,是期望通过保险公司风险管理能力及成本控制方式辅助政府职能部门实现对电梯运行风险的管控。目前,各省市地方政府推行的实施意见更多集中在鼓励发展电梯保险业务、增加保费支付渠道、多投保主体情况下如何划分保费等层面,缺少系统的电梯保险运行监管体制在执行层面上的建立。对保险公司而言,需要地方金融监管部门给出电梯保险产品研发政策方向指引。地方监管部门要给予保险公司职责定位,明确电梯保险各参与方,如电梯制造和使用单位、电梯维保公司及物联网企业的角色分工。更重要的是,保险公司与地方监管部门要加强信息共享,建立对违规企业的联合惩戒机制,这样才能实现电梯保险新管理模式的设计初衷。

三、电梯综合保险发展建议

(一)探索电梯强制保险立法,完善电梯保险管理监管体系

1.立法推行电梯强制保险,从根源上解决投保难问题

美国、英国、日本等发达国家早已通过立法推行强制性电梯保险。我国依赖企业与民众主观意愿,鼓励发展电梯保险业务的倡导收效低,建立强制性保险机制势在必行。

在立法基础上明确电梯不同利益方应购买的险种,并区分商用、民用确定基本保额。电梯制造单位为其制造电梯购买特种设备产品质量责任保险,电梯使用管理单位购买电梯安全综合保险,电梯维保单位为维保人员购买雇主责任保险,如必要,还可考虑为维保单位研发维保责任保险。如此,可以全面覆盖电梯各类风险,不同责任主体均有保险保障且不重复。

与此同时,为了避免因事故责任方不明影响理赔效率,从政策层面可以建立“小额快处,优先赔偿”的理赔机制,优先在电梯安全综合保险中赔偿,由特种设备监管部门指定各区县技术部门负责事故原因鉴定,后期保险公司以技术部门鉴定结果为依据,运用保险代位求偿机制再向具体责任方及对应险种的保险公司发起追偿,这既可满足电梯维修的资金需求,又能保障保险公司合法权益。

2.增加保费支付渠道,建立保费补贴机制

电梯综合保险保费支付渠道多元化,参考个别地方政府保费支付实施办法意见,可在维修资金、物业服务费、公共收益中列支,具体可在电梯管理规约、物业服务合同中进行约定。与此同时,目前电梯保险业务发展处于试点初级阶段,承保的电梯设备普遍老旧,现行保费收入不足以支撑保险公司实际运营成本,建议各地制定适宜的保费补贴政策,提高保险公司参与积极性。

3.优化维修基金使用政策

尽管保险公司承担大部分电梯风险,但仍存在非保险风险需要电梯使用单位自担。对老旧电梯大修或更换的成本也是比例赔付,无法全额赔付。优化现有维修基金申请流程,提高维修基金应用效率,才能更好地与电梯保险配合,满足基层实际需求。

4.建立电梯保险监管模式配套机制

电梯监管涉及到特种设备监管部门、市场监管行政部门、地方住建部、银保监会等多个机构。因电梯数量多、分布广、承保前手续繁多,故需要从政府层面梳理各政府部门、保险公司及保险参与者在投保前、投保后、续保时应履行的职责,来推进电梯综合保险服务。

另外,需要建立信息共享、联合惩戒机制。保险公司不是执法部门,无权对不法经营行为进行处罚,需要与政府部门建立信息互通机制,才能有效推进电梯维保市场的健康发展。

(二)搭建全国统一的电梯运行监管平台

国家政府部门出台统一标准化电梯信息采集需求与电梯运行安全标准政策,由国家电梯监管部门牵头负责全国电梯运营平台筹建,与电梯制造企业自有物联网应用平台系统及外部合作物联网企业自有研发系统对接,实现信息传递。保险公司作业系统也与政府监控平台对接,实现信息共享,满足电梯投保与理赔、风险管理需求。保险公司作业系统与统一的电梯运行监控平台对接,一方面大大减少第三方加装电梯传感器的成本,为电梯使用单位节约安装成本,同时,系统标准化程度提高,可减少保险公司研发成本,降低因保险参与方变更带来的额外成本。

(三)保险公司加紧研发合适的保险产品

第一,明确电梯综合保险产品条款修订方向。调整现行条款中关于电梯困人风险、电梯维保费用、老旧电梯报废大修等风险保障的标准化条款。保险公司的“兜底”不等于全包,电梯使用单位、电梯维保单位基本责任义务仍不能松懈。完善赔偿处理约定,参考国内电梯平均使用年限约定计提折旧标准,对老旧电梯可承担责任比例予以固化。

第二,设计可同时满足电梯制造商、使用单位、维保企业保险需求的组合式保险方案,适当应用放弃追偿条款,避免因电梯主体责任不清影响保险服务。

第三,研发与电梯制造商、维保企业责任风险匹配的保险产品,为未来强制保险制度推行做准备。

(四)建立电梯综合保险定价模型并寻找外部专业监管公司辅助

搜集电梯市场事故与电梯信息数据,建立模型,合理测算纯保费与调整费率系数。寻找专业电梯检测或维修资质公司作为保险公司理赔力量的有效补充,合理控制业务赔付风险。

从长期看,建立“保险+物联网+服务”电梯管理模式可以有效降低电梯事故给社会、个人造成的负面影响,是一项利国利民的举措。通过完善相关立法、建立完善电梯保险管理体制、明确各方职责,“保险+物联网+服务”的电梯管理模式在全国顺利实施指日可待。