山东省6~11岁儿童行为问题与家庭成员应对方式的相关性研究*

2020-12-08汪丙芮张敬悬刘金同王汝展王延祜陈修哲米国琳程小菁王丽娜灿胡丽丽郑世全王立刚刘燕花王艳梅0温庆华李小鹏张玉胜侯宗银张秀茹张廷侠郭素美杨秀成

汪丙芮 张敬悬 刘金同 王汝展 王延祜 陈修哲 米国琳 陈 旭 程小菁 王丽娜 王 灿胡丽丽 郑世全 董 兰 王立刚 陈 莉 李 武 刘燕花 朱 君 王艳梅0 温庆华 李小鹏张玉胜 侯宗银 张秀茹 张廷侠 郭素美 杨秀成

应对方式是个体在应激期间处理应激情境、保持心理平衡的一种手段,包括实施各种适应性行动,以限制不利情况对发展和福祉的负面影响。不同人在面对同一事情时会采取不同的应对方式,应对方式与个人的心理健康水平有关,会对家庭中各个方面产生影响。儿童行为问题是在严重程度和持续时间上超过相应年龄正常范围的异常行为。儿童时期的行为问题,如果不及时矫治,常常会妨碍儿童身心的正常发展,影响学习,甚至对成年后人格特征、行为都产生不良的影响[1]。随着社会的发展,儿童心理行为问题日益突出,并且对于儿童行为问题的研究越来越多。影响儿童行为问题的影响因素很多,有研究表明,儿童自身的问题趋向应对方式可以克服其他应对方式的消极作用,问题趋向应对方式对学龄前儿童的行为问题的发生起主要作用, 问题趋向应对方式采用越多, 学前儿童行为问题越少[2]。研究显示,父母教养方式与儿童行为问题的发生密切相关,孔海燕[3]的研究表明父母积极应对方式与初中生的心理健康水平呈正相关,有利于其心理健康水平的发展。为探讨家庭成员的应对方式与儿童行为问题之间的关系,对山东省6~16岁儿童青少年的行为问题及其同住的家庭成员的应对方式进行了调查,本研究选取的是其中6~11岁儿童。现报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象 本研究与山东省第四次精神障碍流行病学抽样调查同时开展,根据山东省第7次人口普查资料,制定山东省样本人群框架构成图,调查对象涉及山东省16个地级市,采用分层随机整群抽样方法,抽取156个县(区)、乡镇(街道)、村(居委会) ,再采取机械抽样方法每个村(居委会)随机抽取300户,每户将18岁及以上人口进行编码。按照随机数字法随机抽取27 913名18岁以上人口作为家庭成员的调查对象。被调查户中若有6~16岁儿童青少年的,纳入儿童青少年行为问题调查对象。若1户中有多名6~16岁儿童青少年,需随机抽取 1 名作为调查对象,每个村(居委会)调查60名截止,不足60名的,按实际例数计算。共调查完成4 826名,6~11岁儿童资料完整者2 386 名;其中1 616名女性家庭成员,770名男性家庭成员;家庭成员平均年龄(43.13±11.92)岁;母亲共1 158名(48.1%),父亲共528名(21.9%),(外)祖父母679名(28.2%),其他21名(1.3%);男童共1 215名,女童1 171名,儿童平均年龄(8.77±1.64)岁。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

1.2.1.1 家庭一般情况调查表 要求登记最近6个月一半以上的时间同住在每个户的所有人员的基本情况,包括孩子、没有户口的人和保姆等。包括姓名、编号、性别、年龄、婚姻状况、目前职业、是否有本地户口等一般情况。

1.2.1.2 Achenbach父母用儿童行为量表(Child Behavior Checklist, CBCL) 由美国心理学家Achenbach TM和Edelbrock C所研制的量表,主要用于筛查儿童的社交能力和行为问题。此量表分为一般项目、社交能力、行为问题三部分,行为问题包括113个条目,填表时按最近半年(6个月)内的表现记分,每个条目按照该行为问题出现频率从高到低分别计2分、1分,而最近半年内无此表现,即记0分。分数相加,总分越高则表示行为问题越严重。根据量表的中国标准化评分标准分别对6~11岁不同性别儿童青少年进行分量表评分,任一因子分大于中国常模界值分,则评定该儿童有行为问题。男童行为问题因子有分裂样、抑郁、交往不良、强迫性、躯体诉述、社交退缩、多动、攻击性、违纪因子;女童行为问题因子有社会退缩、抑郁、躯体诉述、分裂强迫样、性问题、多动、攻击性、违纪、残忍因子;男女童共有因子为抑郁、躯体诉述、社交退缩、多动、攻击性、违纪因子。

1.2.1.3 简易应对方式问卷(SCSQ) 根据实际应用的需要,结合我国人群的特点编制。由积极应对和消极应对两个维度(分量表)组成,包括20个条目。积极应对维度由条目1~12组成,消极应对维度由条目13~20组成,采用多级评分,在每一应对方式项目后,列有不采用、偶尔采用、有时采用和经常采用4种选择(相应的评分为0分、1分、2分、3分),由受试者根据自己情况选择一种作答,结果为积极应对维度平均分和消极应对维度平均分。该量表还可以按5个因子进行分析,分别为积极问题关注、消极问题关注、积极情绪关系、消极情绪关注、心理疏导[4]。

1.2.2 调查方法 抽取地市级市和县(区)级精神卫生机构医生和护士111名,进行14 d统一培训,对研究方案、调查流程和各调查工具进行培训后,选择一个社区进行调查流程和各研究工具的现场测试。培训结束,各市调查队根据分工情况进行现场调查,现场调查通过管理表、现场录音、重测等措施进行质量控制。调查员在当地引导员的陪同下入户,签署知情同意书后,指导家属填写家庭一般情况调查表,依据该表随机抽取18岁及以上人口及6~16岁儿童青少年作为被试者,分别指导成人被试者填写SCSQ,以及指导儿童家属填写CBCL。调查中对CBCL和SCSQ进行了重测,重测相关系数为0.88~0.96。

2 结果

2.1 儿童行为问题检出率及各年龄段CBCL评分比较 2 386名6~11岁儿童中,共检出225例有行为问题的儿童,检出率为9.4%,女童及男童行为问题检出率分别为8.8%和10.0%。各年龄段的检出率情况分别为,6岁共252名,有行为问题44例(17.4%);7岁共366名,有行为问题42例(11.5%);8岁共428名,有行为问题35例(8.2%);9岁共416名,有行为问题33例(8.0%);10岁共483名,有行为问题39例(8.1%);11岁共441名,有行为问题32例(7.3%)。各年龄段检出率比较差异有统计学意义(χ2=1 570.87,P<0.01), 随着年龄增长行为问题检出率降低。6~11岁女童不同年龄CBCL抑郁因子、残忍因子、攻击性因子、性问题因子分比较差异有统计学意义(P<0.05),不同年龄男童多动因子、攻击性因子分比较差异有统计学意义(P<0.05),其中男、女童的攻击性因子及男童的多动因子分有随着年龄增长而逐渐降低的趋势。见表1。

表1 不同年龄儿童 CBCL量表评分

2.2 不同家庭成员SCSQ评分比较 2 386名家庭成员SCSQ积极应对维度平均分为(1.74±0.80)分,消极应对维度平均分为(1.02±0.59)分,积极应对维度平均分高于消极应对维度(t=32.05,P=0.00)。积极问题关注因子平均分为(1.54±0.81)分,积极情绪关注因子平均分为(2.34±1.03)分,消极情绪关注因子平均分为(0.97±0.78)分,消极问题关注因子平均分为(0.80±0.67)分,心理疏导因子分为(1.64±1.38)分。对不同家庭成员应对方式的方差分析显示:儿童父亲、母亲、(外)祖父母、其他家庭成员的SCSQ积极应对、消极应对两个维度和积极问题关注、消极情绪关注、消极问题关注三个因子分比较差异均有统计学意义(P<0.05),进一步比较发现,SCSQ积极应对方式维度和积极问题关注因子分父亲高于母亲和(外)祖父母,母亲高于(外)祖父母(P<0.05);消极应对维度和消极情绪关注因子分(外)祖父母高于父亲、母亲和其他家庭成员(P<0.05),消极情绪关注因子分母亲高于父亲(P<0.05);消极问题关注因子分父亲和(外)祖父母高于母亲(P<0.05)。见表2。

2.3 CBCL与SCSQ评分的相关分析

2.3.1 CBCL与SCSQ各因子的相关分析 与家庭成员的相关分析显示,在男童、女童的共同因子中,CBCL抑郁、躯体诉述、社交退缩因子与SCSQ消极问题关注因子均呈正相关(P<0.05);多动因子与消极问题关注因子和消极应对维度呈正相关(P<0.05);攻击性因子与积极问题关注、积极情绪关注、消极问题关注因子和积极应对、消极应对维度均呈正相关(P<0.05);违纪因子与积极情绪关注因子和积极应对、消极应对维度均呈正相关(P<0.05)。男童特有的交往不良因子与积极情绪关注、消极问题关注因子和消极应对维度均呈正相关(P<0.05);强迫因子与积极情绪关注、消极问题关注因子均呈正相关(P<0.05);分裂样因子与积极情绪关注、消极情绪关注因子和消极应对维度均呈正相关(P<0.05)。女童特有的分裂强迫样因子与积极问题关注、消极情绪关注因子和消极应对维度均呈正相关(P<0.05);性问题因子与积极问题关注、消极情绪关注、心理疏导因子和积极应对维度均呈正相关(P<0.05)。见表3。

表2 不同家庭成员SCSQ评分比较

表3 CBCL与SCSQ各因子的相关分析(r)

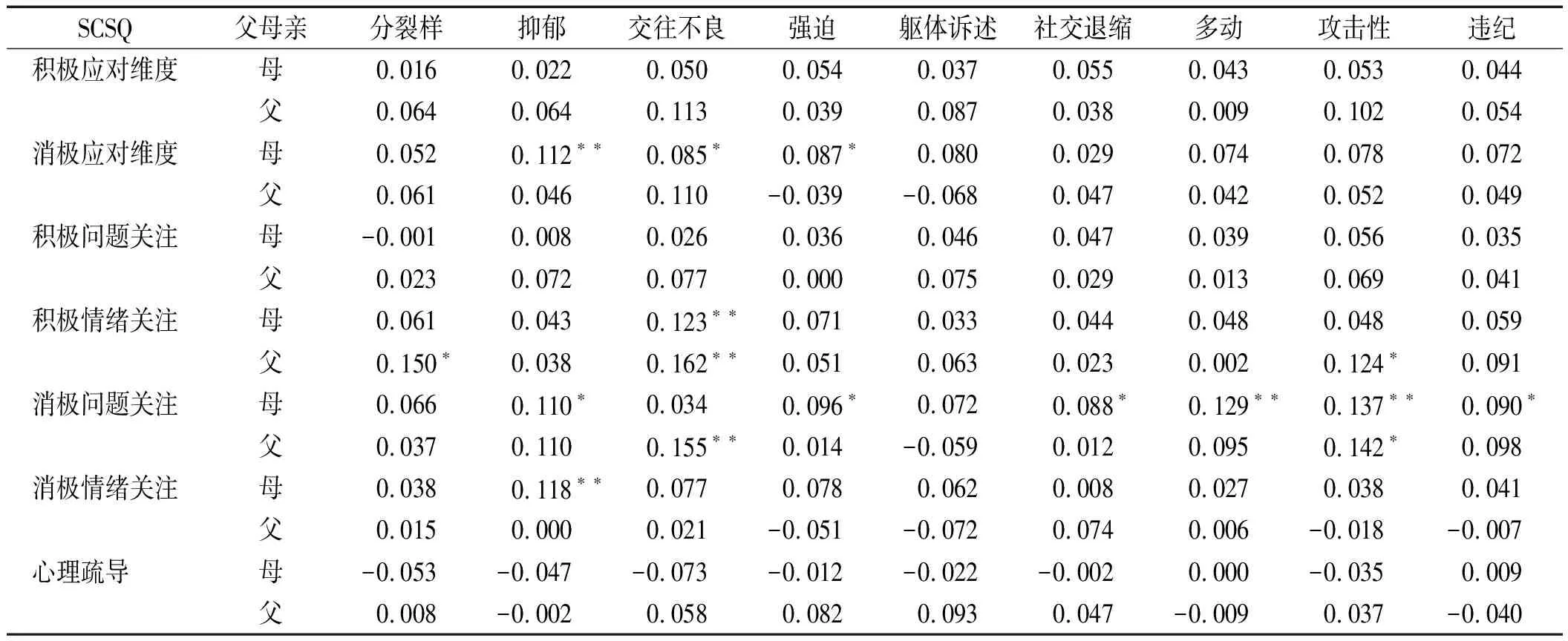

2.3.2 男童CBCL与父、母亲SCSQ相关性分析 由于男、女童与家庭成员SCSQ各因子相关系数偏低,为此对男、女童CBCL各因子分分别与其父亲、母亲SCSQ各因子进行相关性分析,发现男童的CBCL交往不良因子与SCSQ母亲的积极情绪关注因子呈正相关(P<0.05);抑郁与母亲消极情绪关注因子呈正相关(P<0.05);抑郁、强迫、社交退缩、多动、攻击性和违纪因子与母亲消极问题关注因子均呈正相关(P<0.05);抑郁、交往不良、强迫因子与母亲消极应对维度均呈正相关(P<0.05);分裂样、交往不良和攻击性因子与父亲的积极情绪关注因子均呈正相关(P<0.05);交往不良、攻击性因子因子与父亲消极问题关注均呈正相关(P<0.05)。见表4。

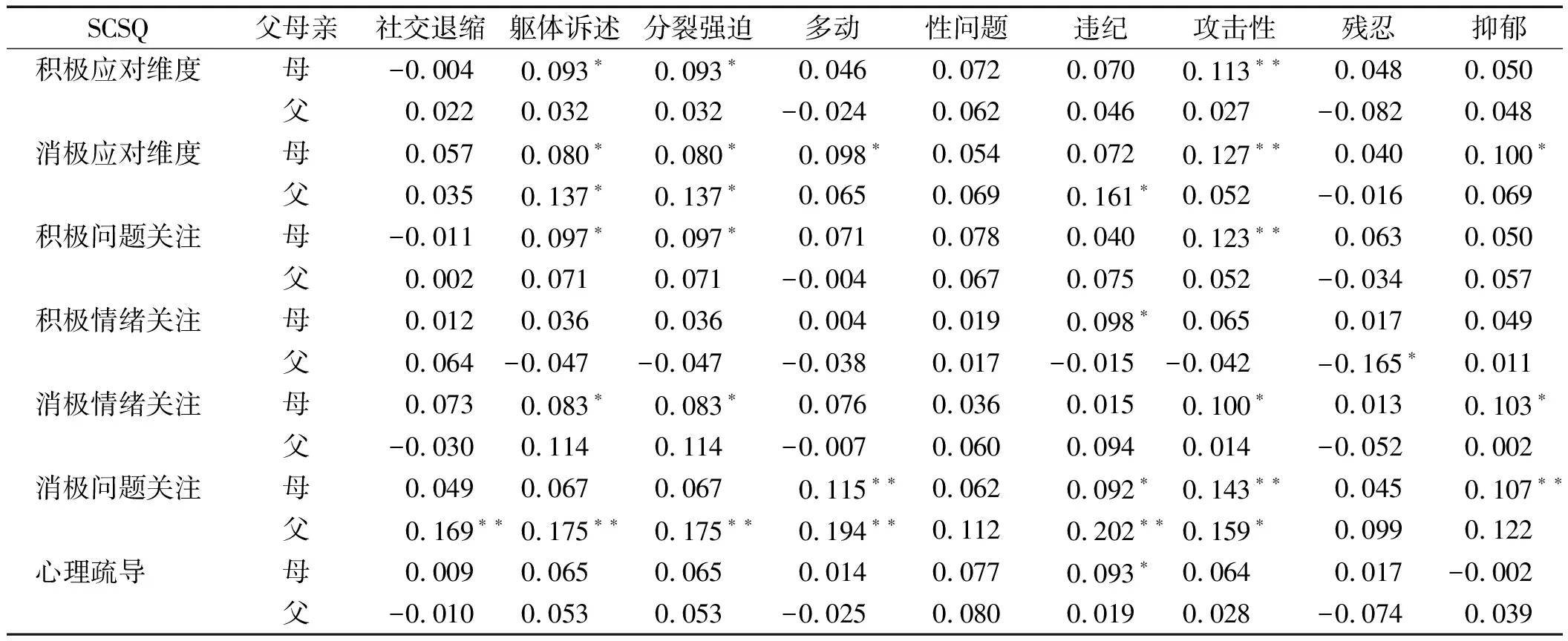

2.3.3 女童CBCL与父、母亲SCSQ相关性分析 女童CBCL躯体诉述、分裂强迫、攻击性因子与SCSQ母亲的积极应对维度和积极问题关注因子均呈正相关(P<0.05);躯体诉述、分裂强迫、攻击性、抑郁因子与母亲消极应对维度及消极情绪关注均呈正相关(P<0.05);多动因子与母亲消极应对维度呈正相关(P<0.05);违纪因子与母亲积极情绪关注呈正相关(P<0.05);多动、违纪、攻击性、抑郁因子与母亲消极问题关注因子均呈正相关(P<0.05);违纪因子与母亲心理疏导因子呈正相关(P<0.05)。躯体诉述、分裂强迫、违纪因子与父亲的消极应对维度均呈正相关(P<0.05);社交退缩、躯体诉述、分裂强迫、多动、违纪和攻击性因子与父亲消极问题关注因子均呈正相关(P<0.05);残忍因子与父亲积极情绪关注因子呈负相关(P<0.05)。见表5。

表4 男童CBCL与父、母亲SCSQ相关性分析(r)

表5 女童CBCL与父、母亲SCSQ相关性分析(r)

3 讨论

本研究分析的是山东省流行病学调查中部分CBCL资料完整并且家庭成员SCSQ资料完整的6~11岁儿童行为问题,其发生率为9.4%,与其他同类研究结果基本一致[5]。略低于流行病学调查中山东省6~11岁儿童行为问题总检出率11. 1%[6]。6~11岁女童不同年龄CBCL抑郁因子、残忍因子、攻击性因子、性问题因子分比较差异有统计学意义(P<0.05),不同年龄男童多动因子、攻击性因子分比较差异有统计学意义(P<0.05),其中男、女童的攻击性因子及男童的多动因子分有随着年龄增长而逐渐降低的趋势。与文献比较有所不同,董会芹[7]在对济南市1 910名1~6年级小学生的研究中,行为问题的发生率不存在年级差异,经过事后分析表明,在社交退缩方面6年级学生高于1~4年级学生,3年级和5年级学生高于2年级学生,其他两两之间比较差异均无统计学意义。家庭成员应对方式之间存在差异,父亲比母亲更喜欢使用积极的应对方式,且对于消极的应对方式使用较少。与彭丹等[8]的研究一致,男性更倾向应用积极应对方式,而女性更喜欢使用自责等消极方式。可能是由于女性面对的压力较多且大于男性,故女性更倾向于使用消极的应对方式。并且SCSQ积极问题关注、消极问题关注因子分母亲低于父亲,而消极情绪关注因子分母亲高于父亲,与吴雨晨等[9]研究结果一致,即男性在注重问题的应对上得分高于女性,女性在注重情绪的应对上得分高于男性,主要由于男性更侧重解决问题,较少会主动处理情绪,而女性更为感性,在应激情境下更倾向于首先减轻情绪困扰。本研究还发现,(外)祖父母SCSQ消极应对维度及消极情绪关注高于父母,(外)祖父母的消极问题关注高于母亲,由于随着中老年人身体体质状况逐渐下降,各种生活压力的出现及各种娱乐活动的减少等因素影响,中老年人应对风格更加趋于消极[9]。

相关分析显示儿童行为问题与家庭成员的应对方式有关,但相关系数偏低。进一步分析发现,各相关系数较前有所提高,说明男、女童CBCL各个因子分与其父亲、母亲SCSQ各因子分的相关性较与家庭成员的相关性更强。除男童的躯体诉述因子和女童的性问题因子外,其他各个因子分与父母消极应对方式或消极问题关注和消极情绪关注均呈正相关,与Francisco R等[10]对341名12~18岁青少年的研究结果一致,即高水平的不良应对策略与青少年更多的内化和外化问题相关,并且Liga F等[11]研究表明父母的应对策略与儿童的应对策略有直接关系,父母对儿童应对策略的塑造具有独特的方式,母亲的回避与孩子的回避应对行为呈正相关。经常应用消极应对方式的母亲更容易产生焦虑情绪[12],并且使父母容易采取拒绝、否认、惩罚、严厉的教养方式[13],母亲的焦虑情绪能促进孩子行为问题的产生[14]。而父母的拒绝、否认等的教养方式不仅仅直接影响儿童行为问题的产生,而且与孩子的消极应对方式呈正相关[15],间接影响儿童行为问题。所以,父母消极的应对方式通过多种方式影响儿童行为问题的产生。

本研究结果显示,男童的CBCL交往不良与SCSQ母亲积极情绪关注呈正相关,女童攻击性因子与母亲的积极问题关注呈正相关。在广州对于1 200名6~12岁儿童的研究中显示,积极的应对方式与儿童行为问题无关[16]。而Al-Yagon M[17]对父亲应对策略与8~12岁子女的学习障碍(LD)关系的研究中提出,父亲更多地使用积极应对策略,可能被孩子认为是侵入性的和不那么敏感的养育方式,那些经常使用积极应对策略的父亲,可能被他们的孩子评价为更自信,更有攻击性,而这反过来,塑造了孩子更低效的应对方式,并影响了其外化行为水平,甚至影响了孩子自己的应对资源。当儿童经历他们自己的压力源时,他们可能会记得他们的父母是如何处理压力的,并采取类似的行为。并且由于影响儿童行为问题的家庭因素太多,家庭中其他的消极方面也会影响甚至抵消积极应对方式的作用。研究表明,即使家庭成员较多地使用积极应对方式,但是较差的家庭功能仍会使孩子出现心理适应不良、积极应对策略使用少、不良应对策略使用较多,从而影响着儿童行为问题的发生[10]。

本研究的局限性在于仅使用CBCL家长版量表,缺少儿童自评及老师对于儿童行为问题的评价,对儿童行为问题的评价具有一定片面性,建议在今后的研究中,从不同角度对儿童行为问题进行多维度的评价,更能客观反应儿童行为问题的现状。