不同特点妊娠期牙龈瘤的治疗体会

2020-12-08程国平叶畅畅唐兢孟姝吴亚菲丁一

程国平 叶畅畅 唐兢 孟姝 吴亚菲 丁一

口腔疾病研究国家重点实验室 国家口腔疾病临床医学研究中心

四川大学华西口腔医院牙周病科,成都 610041

妊娠期牙龈瘤又称为孕瘤,是一种良性增生性牙龈病变,病变组织来源于牙周膜和牙槽突结缔组织[1]。有学者[2]报道妊娠期牙龈瘤发生率约为1.8%~5%,可发生于妊娠的任何时期,伴随着性激素水平升高而增大,龈瘤在妊娠中后期达到高峰。妊娠期牙龈瘤色泽鲜红光亮或暗紫,表面光滑,质地松软,极易出血,瘤体呈分叶状,有蒂或无蒂,一般直径不超过2 cm,有报道[3-5]在分娩后可自行消失,迄今未有遗传倾向的报道[2]。根据组织病理学表现的不同,牙龈瘤通常可分为纤维型、肉芽肿型及血管型3类,而妊娠期牙龈瘤多属于血管型,其特点为血管内皮细胞增生呈实性片块或条索状[2,6-7]。

口腔医生在针对孕妇制定治疗计划时,不仅要根据局部病灶的严重程度制定治疗方案,更需要了解孕妇的全身情况和胎儿的发育情况,预判治疗过程中可能的各种风险。本文通过参考国内外文献,结合实际遇到的3例具有代表性的病例,对妊娠期牙龈瘤的病因、鉴别诊断、治疗与预防及并发症的处理进行归纳,总结治疗体会,以期为临床提供参考。

1 典型病例及治疗过程

1.1 病例1

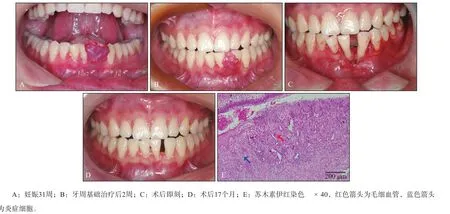

1.1.1 病例简介 患者24岁,妊娠31周,因“下颌牙龈包块长大2月余,易出血”来四川大学华西口腔医院牙周病科就诊。口腔卫生状况欠佳,菌斑检出率为30%,32—42牙区可见2个肿物,唇侧大小约为12 mm×7 mm×11 mm,舌侧大小约为20 mm×8 mm×16 mm,色鲜红,表面光滑,质软,边界较清晰,有蒂部(图1A)。全身情况:否认系统疾病史,无吸烟史及牙周病家族史。血液检查包括:血常规和凝血四项,感染检测包括乙肝、丙肝、梅毒和人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV),均未见异常。

1.1.2 治疗过程 患者局部病损诊断为妊娠期牙龈瘤,行牙周基础治疗,复诊时瘤体缩小(图1B),未影响患者咬合,但移位的牙齿存在轻度咬合干扰。与患者及家属商榷后,拟定治疗方案为:31、32牙适当调,减少接触,加强菌斑控制,密切观察,待分娩后择机切除。患者产后2月复诊时使用Nd:YAG激光(Genius公司,丹麦)行牙龈瘤切除,术中可见31、32牙出现牙间间隙,牙挤压移位,有Ⅰ度松动,手术出血少,创伤较小(图1C);术后病理诊断为“血管型牙龈瘤”(图1E)。患者术后17个月再次复查时,31、32牙区间隙变小,松动度减小,未见瘤体复发(图1D)。

图1 病例1治疗过程Fig 1 Treatment process of case 1

此例患者的牙龈瘤对邻牙造成了压迫,导致两侧牙齿移位,造成了轻度干扰,牙槽骨压迫性吸收,患者在接受牙周基础治疗后,牙龈瘤生长速度得到控制,瘤体明显缩小,在降低31、32牙的咬合高度后,选择密切观察,在产后行牙龈瘤切除术。该例牙龈瘤有蒂部,手术难度较低,使用激光切除,出血少,创伤小。瘤体切除后,邻牙压力解除,逐渐恢复到原来的位置。

1.2 病例2

1.2.1 病例简介 患者26岁,妊娠34周,因“上颌牙龈包块长大5周,易出血,无法咀嚼”由妇产科转诊至牙周病科。口腔卫生状况欠佳,菌斑检出率为40%,11—21牙区可见2个肿物,唇侧大小约17 mm×6 mm×11 mm,腭侧大小约21 mm×8 mm×14 mm,表面光滑,可见齿痕和部分假膜,质软,边界较清晰,有蒂部,11、21有Ⅰ度松动(图2A、B)。全身情况:产科提示患者无妊娠期并发症。否认系统疾病史,无吸烟史及牙周病家族史。血液检查包括血常规和凝血四项,感染检测包括乙肝、丙肝、梅毒和HIV,均未见异常。

1.2.2 治疗过程 初诊诊断为妊娠期牙龈瘤,行牙周基础治疗,1周后复诊时未见瘤体缩小,患者仍无法咬合。与患者及家属协商后决定于妊娠37周使用Nd:YAG激光行牙龈瘤切除治疗:首先进行非接触式照射获得类似麻醉效果(功率1 W、无水无气),而后切除(功率3 W、水8气8)(图2C)。术后病理诊断为“血管型牙龈瘤”(图2E)。妊娠40周时自然分娩,患者及胎儿生命体征平稳。术后12个月复查:无复发,11、21牙区间隙关闭,咬合关系正常(图2D)。此例妊娠期牙龈瘤患者在接受牙周基础治疗后,牙龈瘤体积未见明显缩小,患者仍然无法咬合,影响患者进食。术前评估患者无全身系统疾病,无妊娠期并发症,情绪稳定,瘤体有蒂部,手术难度较低,权衡利弊后,选择在妊娠末期使用Nd:YAG激光切除牙龈瘤。术后1年11、21松动度减少,逐渐复位关闭了间隙。

1.3 病例3

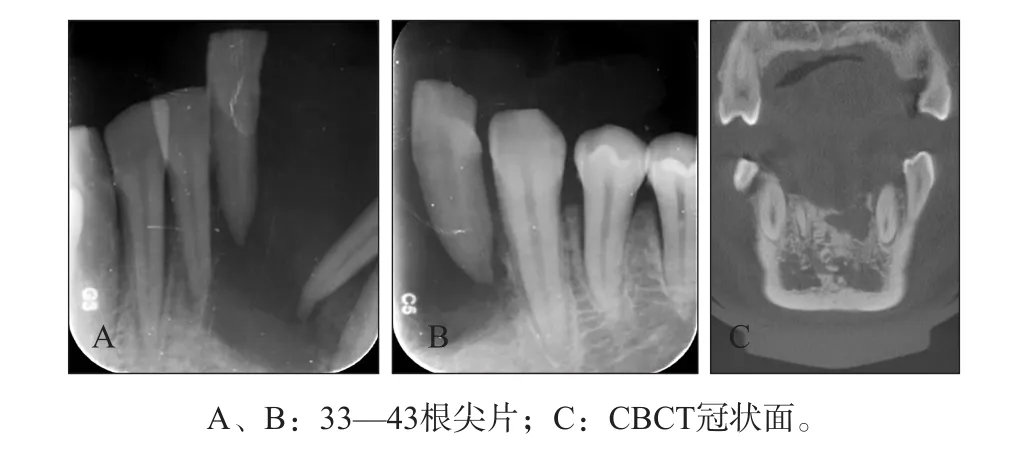

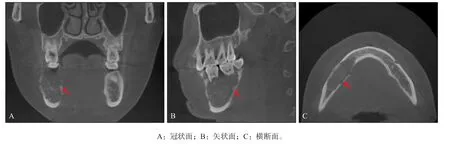

1.3.1 病例简介 患者24岁,妊娠35周,因“下颌牙龈包块1月,无痛,易出血。”来四川大学华西口腔医院牙周病科就诊。2周前就诊当地妇幼保健院,未处理,而后包块生长迅速,自发出血,影响进食(图3)。口腔卫生状况较差,菌斑检出率80%,牙石Ⅱ度,32—43牙区可见一约2.0 cm×2.5 cm大小肿物,表面光滑,有齿痕,可见部分假膜,质软,边界不清,无明显蒂部;31、32松动Ⅲ度,33、41松动Ⅱ度,根尖片和锥形束CT(cone beam CT,CBCT)检查显示31、32牙槽骨完全吸收,移位(图4)。全身情况:产科检查示胎儿体重较小,否认系统疾病史,无吸烟史及牙周病家族史。血液检查包括血常规和凝血四项,感染检测包括乙肝、丙肝、梅毒和HIV,均未见异常。行牙周基础治疗。

图2 病例2治疗过程Fig 2 Treatment process of case 2

图3 病例3疾病发展过程Fig 3 Disease development process of case 3

图4 病例3影像学检查(36周)Fig 4 Radioactive examination of case 3 (36th week)

1周后复诊时可见32—43牙区肿物增大至4.8 cm×4 cm,表面可见出血,糜烂,肿块表面有白色假膜覆盖,有自发性出血;31、32脱落,33、41松动Ⅲ度,34、42松动Ⅰ度;CBCT可见牙槽骨不规则吸收。

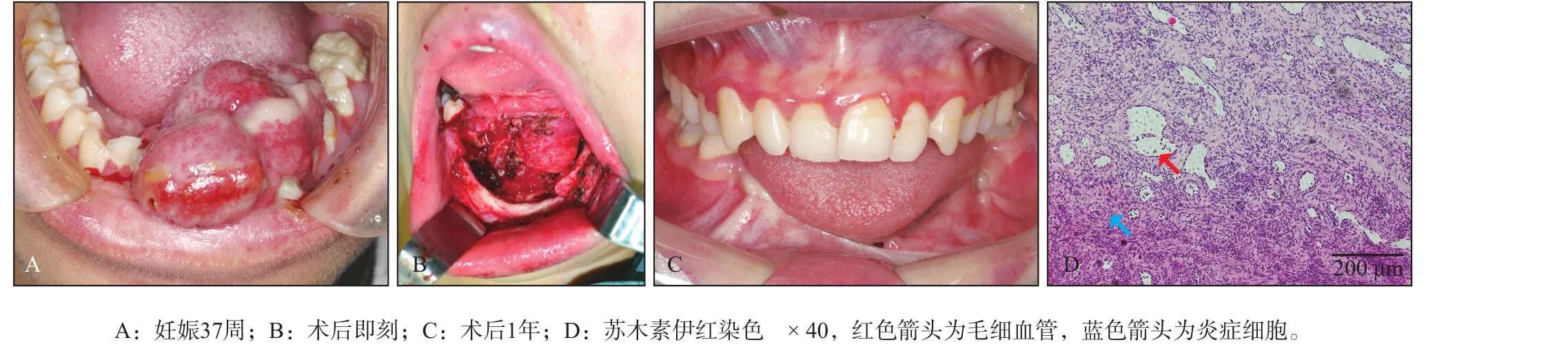

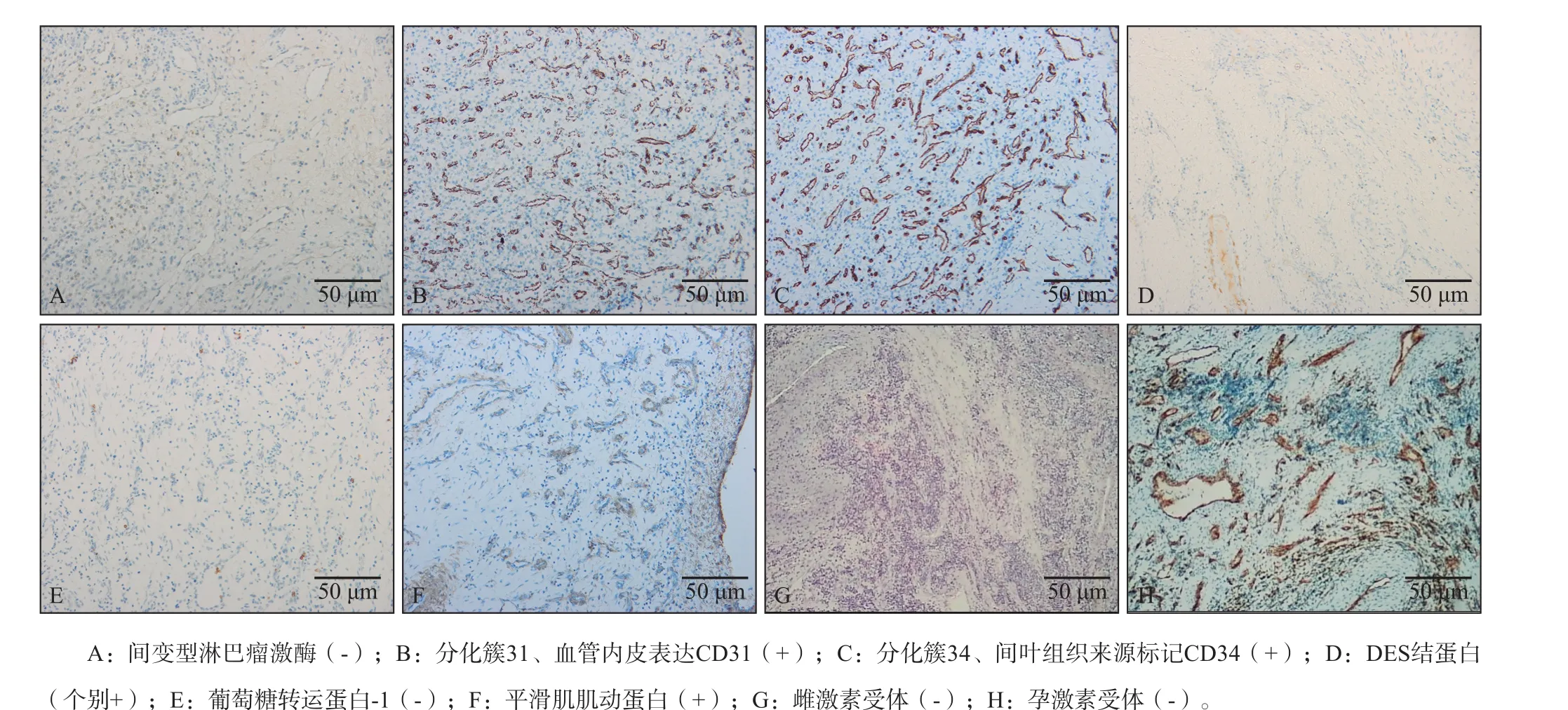

1.3.2 治疗过程 因下颌肿物近3周生长迅速,牙周基础治疗后,瘤体继续增大,且生长速度极快。与口腔颌面外科、放射科、产科等多个临床科室会诊后,高度怀疑其为恶性肿瘤。由于瘤体自发出血严重,实施局部麻醉下活检难度大。与患者及家属协商后,患者于37周接受剖腹产(图5A),术后患者及胎儿生命体征平稳,1周后全身麻醉下行下颌前牙区病变扩大切除术和前牙区下颌骨箱状切除术(图5B),术中冰冻切片的初步报告为“固有层血管广泛增生扩张,炎细胞浸润,初步诊断为血管型牙龈瘤,但灶区细胞生长活跃,核分裂像易见。建议至华西医院病理会诊及行免疫组织化学染色,以进一步明确诊断”。华西病理会诊结果:黏膜糜烂,小血管增生,肌纤维母细胞增生,病理诊断为“血管型牙龈瘤”(图5D)。免疫组织化学及雌激素受体检查结果未发现明显异常(图6)。术后1年拟行种植修复(图5C)。

图5 病例3治疗过程Fig 5 Treatment process of case 3

图6 病例3免疫组化和雌激素受体检查 × 200Fig 6 Immunohistochemistry and estrogen receptor examination of case 3 × 200

此例生长速度极快,同时伴有侵袭性骨破坏的妊娠期牙龈瘤。牙周基础治疗达不到控制瘤体生长的效果,且无法开展门诊手术,故选择分娩后全身麻醉下行牙龈瘤切除术,提示妊娠期牙龈瘤可具有恶性肿瘤样的临床表现。

2 讨论

2.1 病因学

目前妊娠期牙龈瘤的生长机制还不清楚,牙菌斑生物膜被认为是导致牙龈瘤生成的始动因子,局部促进因素还包括:黏膜微创伤、食物嵌塞、牙列拥挤等。妊娠期性激素水平的升高是妊娠期牙龈瘤的全身促进因素[8]。有文献[9]报道,妊娠期升高的女性性激素(雌激素和黄体酮)是妊娠期牙龈瘤的重要促进因素。而牙龈被证实是女性性激素的靶器官,其不仅干预牙龈组织细胞的增生和分化,促进血管新生,引起牙龈组织内血管畸形[10],还可增加血管壁通透性,使血管扩张,造成局部炎性细胞的聚集,使牙龈充血肿胀,对外界的机械刺激敏感,牙龈触之易出血[4,11]。还有研究[12]发现,生长因子如血管内皮细胞生长因子和成纤维细胞生长因子,同样与牙龈瘤的微血管畸形相关。这些生长因子在不同细胞内的表达,均可受女性性激素的影响从而表达增加[13]。女性性激素水平还可影响牙菌斑生物膜微生态的构成[14],增加牙龈瘤发生的风险。Jensen等[15]报道了妊娠期妇女龈下菌斑中的产黑色素菌和厌氧菌如中间普氏菌的检出率,较非妊娠期妇女高,妊娠期妇女牙龈卟啉单胞菌和中间普氏菌的检出率,与牙龈炎症水平和女性性激素水平呈正相关。但对病例3进行免疫组织化学及雌激素受体检查后,未发现明显异常,因此性激素可能仅为妊娠期牙龈瘤发生发展的一个重要因素。

2.2 鉴别诊断

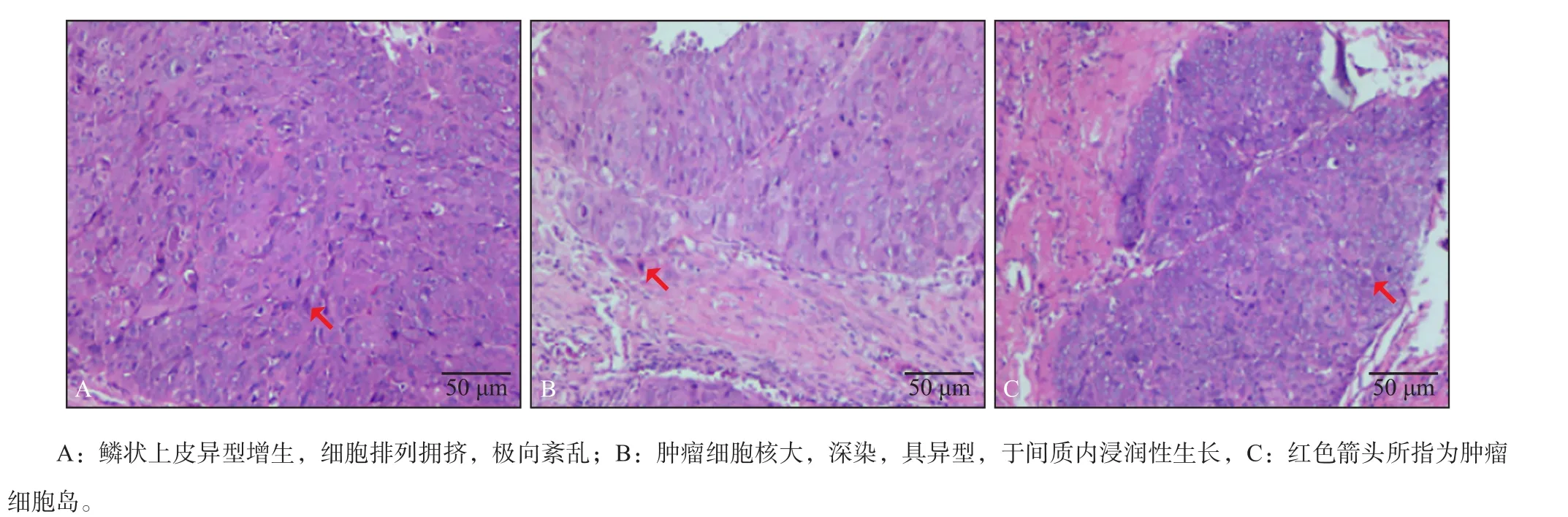

妊娠期牙龈瘤可根据临床表现来诊断,但若出现瘤体巨大,增长速度过快,牙槽骨不规则吸收的情况(如病例3)时,应与口腔鳞状细胞癌(oral squamous cell carcinoma,OSCC)所鉴别,两者在临床表现和影像学表现具有相似性。OSCC多发生于老年人,男性多于女性,其危险因素包括吸烟、饮酒、病毒感染和咀嚼槟榔病史等。图7为1例56岁女性牙龈癌患者,其影像学表现为左下前牙区弹坑样破坏,浮牙征,边界不清,与病例3具有相似之处,不易通过影像学表现鉴别。而两者在病理学上的差异很大,牙龈癌的病理表现为细胞多形性和非典型核分裂象形成的肿瘤细胞岛[16](图8),而血管型龈瘤的病理表现主要为血管内皮细胞增生呈实性片块或条索状,嗜中性粒细胞、浆细胞和淋巴细胞浸润等[17]。OSCC与牙龈瘤在口内表现上有相似之处,多为分叶状肉芽肿,可有溃烂表面,导致一些OSCC病案被误诊为牙龈瘤[18]。

图7 牙龈癌影像学检查Fig 7 Radioactive examination of gingival carcinoma

图8 OSCC的病理图片 苏木精伊红染色 × 200Fig 8 Pathology photos of OSCC hematoxylin-eosin staining × 200

其他鉴别诊断还包括:骨肉瘤、外周性骨化纤维瘤等,通常可通过临床表现和影像学检查鉴别。骨肉瘤是起源于间叶组织的原发性骨恶性肿瘤,好发于儿童和青少年,原发部位常为四肢长骨,颌骨罕见,早期症状不明显,晚期可以出现疼痛和牙齿松动等临床症状,可分为成骨型、溶骨型以及混合型,一般溶骨型容易与牙龈瘤混淆,可通过影像学检查鉴别。图9为1例41岁女性骨肉瘤(溶骨型)患者的影像学表现,其右下颌后牙区骨质溶解破坏,边界不清,成虫蚀样,内部有成骨结构,受累牙根脱靴样吸收。骨肉瘤病理表现为肿瘤细胞形成骨样基质,根据肿瘤细胞成分及形态可以分为成骨细胞型、成软骨细胞型和成纤维细胞型[19-20]。外周性骨化纤维瘤是一种生长缓慢的病变,其生长潜能有限,通常直径约1.5 cm,有些直径可达6 cm,在X线检查中表现为一界限清楚并含有数量不等的X线阻射物质的密度减低区,病理检查则表现为富含成纤维细胞的结缔组织,可见小梁状编织骨和嗜碱性类牙骨质沉积物。

图9 骨肉瘤的影像学检查Fig 9 Osteosarcoma radioactive examination

3 治疗与预防

3.1 治疗

妊娠期牙龈瘤的治疗强调早期诊断和干预,治疗方法包括牙周非手术治疗与手术治疗,应首先考虑给予非手术治疗即牙周基础治疗。有研究[21-22]报道了妊娠期牙龈瘤患者在孕期接受牙周基础治疗,在消除刺激因素后,分娩后牙龈瘤可自行消退。牙周基础治疗不局限于妊娠中期,妊娠的任何时期都可实施,但应注意操作轻柔,缩短治疗时间,尽量减少损伤和疼痛刺激,可根据患者身体耐受情况及口腔卫生情况分区、分次治疗。而手术治疗一般建议在妊娠中期(4~6月)进行,安全性较高,但对于严重影响孕妇生活的牙龈瘤应及时处理,过度保守反而带来不良结果,如病例2,当瘤体影响到患者咬合时应在评估风险后给予干预。传统的龈瘤切除术因具有手术创伤大,出血多,需局部麻醉,术后疼痛、感染、瘢痕等缺点,在妊娠期开展风险较高。近年来因激光具有微创舒适,可减少局部麻醉的使用,术中止血效果好,术后反应小等优势,被广泛运用于牙龈瘤切除术中[23]。Nd:YAG和二极管激光具有止血以及深层的杀菌作用,适用于血管丰富,炎症较重,具有感染倾向的妊娠期牙龈瘤,因此病例1和2采用Nd:YAG激光切除;而对于出血倾向低的纤维型龈瘤,Er:YAG和CO2激光的高效切割效果可能更具有意义[24-25]。同时当使用激光切除妊娠期牙龈瘤时,需注意规范操作,防止过度照射造成牙槽骨及其他组织的损伤坏死[26]。如果在发病早期消除局部刺激因素,牙龈瘤通常可以缩小甚至消失,但也有手术治疗后,龈瘤术后复发的情况,主要与局部刺激因素未完全消除有关,所以孕期的菌斑控制至关重要[27]。

关于术中的疼痛控制,美国食品药品监督管理局认定利多卡因(包括加肾上腺素的利多卡因)为妊娠及哺乳妇女用药规则最终版的B类药物,对于母体和胎儿相对安全。母体在疼痛时,体内产生的肾上腺素的量远多于局部麻醉药所含有的肾上腺素的量。麻醉时,要密切关注患者面色及呼吸,避免孕妇因为精神不安造成神经性休克、过度换气综合征[28]。对于一些较大的牙龈瘤还可考虑进行一些术前的控制方法,比如结扎法结扎蒂部,能最大限度阻断或减少瘤体的血流供给,以达到减缓瘤体生长速度,减少血供使瘤体逐渐萎缩的目的,可减少后期手术难度。

另外,也有文献报道采用硬化法在瘤体内注射纯乙醇[29]、十四烷硫酸钠[30]、乙醇胺油酸[31]或类固醇等硬化剂可使瘤体血管纤维化,达到阻碍血运的目的。Tsai等[32]报道了1例未通过手术切除,仅通过注射微栓塞治疗巨大妊娠期牙龈瘤的病例,但以上方法尚未有在妊娠期牙龈瘤方面应用的安全性评估的研究报道。

3.2 预防

完善妊娠前口腔检查和预防性牙周基础治疗,对育龄期妇女进行口腔卫生指导和教育,对整个妊娠期的牙周状况进行监控及干预,是预防妊娠期牙龈瘤的关键。妊娠期牙周状况受激素水平的影响,较非妊娠期有明显变化。González-Jaranay等[33]研究表明,妊娠期妇女牙周状态包括菌斑指数、牙龈指数和探诊深度在孕期逐渐增加,分娩后探诊深度大于3 mm的百分比仍高于妊娠前。孕期应该加强口腔卫生清洁,每日刷牙2~3次,每次3 min以上,每天至少使用1次牙线,及时治疗牙龈出血、水肿等症状,预防牙龈炎的发生。总之,牙周基础治疗作为最有效的预防和治疗措施,应贯穿整个备孕期及孕期。

4 并发症的处理

出血是妊娠期牙龈瘤最常见的并发症。瘤体包含丰富的微小血管,常发生自发性、持续性出血,往往引起孕妇贫血,影响胎儿发育,甚至有危及孕妇和胎儿生命的报告。目前牙龈瘤的止血方式包括:压迫止血、结扎法、动脉栓塞等。压迫法包括局部压迫和碘仿纱条填塞,适用于渗血等出血较轻的情况。结扎法能快速阻断或有效减少瘤体的血供,适用于压迫法无效的紧急情况。对于有蒂部的瘤体,用缝线绕过瘤体在蒂部打结,若瘤体没有蒂部,需围绕牙齿结扎瘤体根部基底。若术中发生出血,可使用微电刀的止血刀头和激光止血,原理为局部高温凝固血管断端,需注意深度,不能暴露牙槽骨,同时监测出血量和血压,必要时要注意输血补液。

长期未进行处理并持续性生长的妊娠期牙龈瘤可能引起的并发症,还包括牙槽骨破坏吸收,牙齿松动与移位、疼痛等。牙龈瘤增大时,孕妇出于对生产的考虑,往往不能及时就诊,导致牙龈瘤过度增大,尤其是在两牙邻间隙的牙龈瘤,增大的瘤体挤压牙列,导致牙槽骨吸收,牙齿发生松动移位脱落。妊娠期牙龈瘤出现溃疡或影响咀嚼时,可能出现疼痛,对此并发症无法做急症处理,要在合适时机进行非手术治疗控制菌斑,考虑松动牙是否具有拔牙指征,是否需要进行龈瘤手术治疗同期拔除患牙。若牙槽骨吸收不超过根长的1/3,龈瘤切除术后移动的患牙往往会恢复至原来的位置,如病例1和2所示,恢复不佳者也可考虑行正畸治疗改善牙齿排列。

综上所述,对于妊娠期牙龈瘤的患者,在全身条件允许的情况下,无论处于妊娠哪个阶段,应尽早接受牙周基础治疗,消除局部刺激因素,再根据患者全身情况,手术难易程度,考虑手术时机。本文根据实际遇到的病案总结妊娠期牙龈瘤的治疗流程如下(图10),希望能为临床提供参考。

图10 治疗流程Fig 10 Treatment process

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。