早期静脉溶栓治疗急性脑梗塞的对照研究

2020-12-08李霞

李霞

(大同市第五人民医院,山西 大同 037001)

0 引言

脑梗塞是临床多发疾病,特别是动脉粥样硬化及高血压人群是脑梗塞的高发人群,如治疗不及时引发卒中,给患者的生命健康造成极大威胁[1]。溶栓是治疗脑梗塞的首选方式,通过药物作用在短时间内使阻塞血管复流,改善脑组织缺血症状,减少并发症发生。但临床研究发现,溶栓的时机及药物选择对于脑梗塞的治疗及预后均会产生影响,在发病早期或更早时间进行溶栓治疗会促使血流再灌注功能尽早恢复,使脑损伤得到有效改善,但临床使用中对于其安全性具有较多争议。本研究就使用阿替普酶进行早期静脉溶栓治疗对于急性脑梗塞患者不良反应及NIHSS评分的改善情况做如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料。经我院医学伦理委员会批准,选取2018年1月至2019年6月我院收治的86例急性脑梗塞患者为对象,根据治疗方式不同分为2组,各43例。对照组男22例,女21例;年龄57-80岁,平均(67.16±5.38)岁;大脑前动脉梗塞5例,大脑中动脉梗塞35例,大脑后动脉梗塞3例。观察组男23例,女20例;年龄57-82岁,平均(66.46±6.07)岁;大脑前动脉梗塞6例,大脑中动脉梗塞34例,大脑后动脉梗塞3例。两组资料对比分析,差异无统计学意义(P>0.05),有可对比性。

1.2 入选标准

(1)纳入标准:①符合脑梗塞诊断标准[2],经CT或核磁共振检查确诊为急性脑梗塞;②溶栓时间≤4.5 h;③患者及家属均自愿签署知情同意书。

(2)排除标准:①伴有血管瘤破裂、颅内肿瘤及脑出血等疾病者;②凝血功能异常或血小板减少者;③伴有严重肝肾功能障碍者;④有颅脑外伤或手术史者;⑤消化道出血及溃疡者;⑥心肌梗死、腔隙性脑梗死患者。

1.3 方法。两组患者入院后均提供降压、抗血小板及抗凝等常规治疗。对照组采用纤溶酶(北京赛升药业股份有限公司,国药准字H11022157,规格:1 mL:100单位)1+250 mL生理盐水静脉滴注,40-45滴/min,1次/d;口服阿司匹林肠溶片(Bayer Vital GmbH,注册证号H20130340,规格:100 mg)1片/次,2次/d。观察组在上述治疗前24 h采用注射用阿替普酶(德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,注册证号S20160054,规格:20 mg)进行早期静脉溶栓治疗,冻干粉使用生理盐水稀释至0.2 mg/mL后静脉注射,注射剂量为0.9 mg/kg,注射法:前1 min内静脉推注10%,4.5 h内将剩余剂量推注完。两组在治疗期间均严密监测患者各项生命指征,连续治疗14 d。

1.4 评价指标。①治疗前、治疗14 d后,采用卒中量表(NIHSS)[3]评估患者神经功能恢复情况,总分42分,分数越低代表患者神经功能恢复越好。②治疗前、治疗2 d后,采用北京普利生C2000-A全自动血凝仪检测两组凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)变化情况。③治疗14 d后,记录并对比两组等不良反应(头痛、脑出血、血尿、牙龈出血)的发生率。

1.5 统计学方法。采用SPSS 22.0软件进行数据处理,以(±s)表示计量资料,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异存在统计学意义。

2 结果

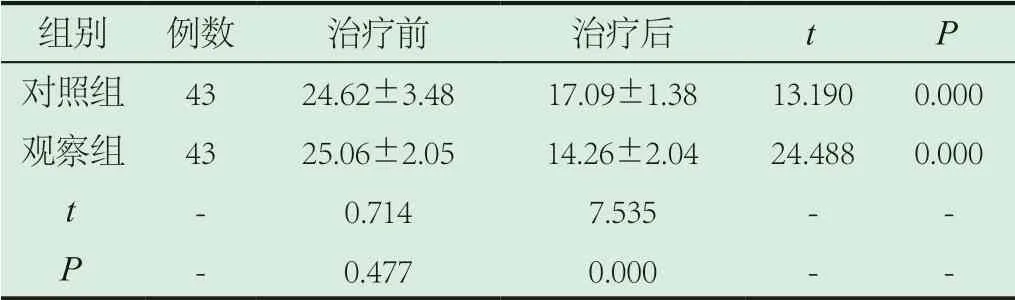

2.1 神经功能。两组治疗前NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗14 d后两组NIHSS评分均降低,且观察组评分更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者NIHSS评分对比(±s)

表1 两组患者NIHSS评分对比(±s)

组别 例数 治疗前 治疗后 t P对照组 43 24.62±3.48 17.09±1.38 13.190 0.000观察组 43 25.06±2.05 14.26±2.04 24.488 0.000 t - 0.714 7.535 - -P - 0.477 0.000 - -

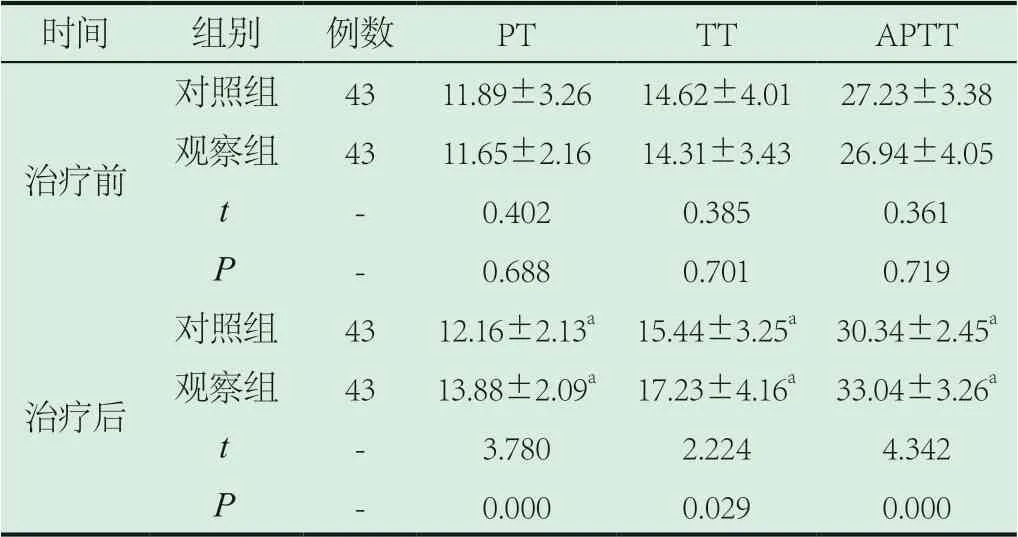

2.2 凝血功能。治疗前两组凝血功能指标对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2d后两组凝血功能指标水平均提升,且观察组提升幅度较对照组更明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后凝血时间对比(±s)

表2 两组治疗前后凝血时间对比(±s)

注:与本组治疗前对比,aP<0.05

时间 组别 例数 PT TT APTT治疗前对照组 43 11.89±3.26 14.62±4.01 27.23±3.38观察组 43 11.65±2.16 14.31±3.43 26.94±4.05 t - 0.402 0.385 0.361 P - 0.688 0.701 0.719对照组 43 12.16±2.13a 15.44±3.25a 30.34±2.45a观察组 43 13.88±2.09a 17.23±4.16a 33.04±3.26a t - 3.780 2.224 4.342 P - 0.000 0.029 0.000治疗后

2.3 不良反应。治疗14 d后,两组不良反应对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组治疗后不良反应发生情况对比[n(%)]

3 讨论

随着我国人口老龄化加剧,每年发生脑梗塞人数不断增加,并且该病易在患者睡眠时急性发作,一旦发现或治疗不及时极易诱发严重脑损伤及卒中,有较高的致死或致残率。超过80%的脑梗塞与动脉血栓阻滞有重要关联,因此在发病初期尽早疏通闭塞血管并恢复血流再灌注,对于缓解或减少脑组织缺血及坏死具有重要意义,目前临床治疗中争取早期或超早期的静脉溶栓已成为研究热点。

本研究结果显示,治疗14 d后观察组NIHSS评分低于对照组,提示早期溶栓治疗急性脑梗塞疗效确切,利于降低NIHSS评分。纤溶酶是用于降解纤维蛋白凝胶的专属蛋白水解酶,将其降解为可溶性小分子片段后随血液循环清除。纤溶酶注射液作用于机体后可促进内皮细胞内纤溶酶原激活物t-PA的释放,起到抗血栓功效,降低血小板聚集度,促进血循环。阿司匹林可与环氧酶发生乙酰化反应,使其丧失活性,进而有效控制花生四烯酸的代谢过程,起到抑制血小板聚集的作用。阿司匹林与纤溶酶是治疗脑梗塞等心血管疾病的常用药物,且溶栓及抗血小板作用效果良好,但对于已经造成的脑组织损伤无缓解作用。早期静脉溶栓是指在脑梗塞发生初期4.5 h通过药物进行有效的溶栓治疗,相比于常规的溶栓治疗,能够在脑梗塞早期促进血管复流,降低大脑缺血引发的脑组织缺损,利于病灶脑神经元尽早恢复,改善治疗及预后效果。阿替普酶属于重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA),其作用效果与天然组织型纤溶酶原激活物(t-PA)无明显差异,在临床作为心肌梗塞溶栓治疗的常用药物,其有效作用成分糖蛋白可有效促进纤溶酶的生成,通过静脉给药的方式能在血循环系统中特异性结合纤维蛋白,由于两者亲和性较好,更利于rt-PA被激活,使大量纤溶酶生成加速血栓溶解,促进脑梗塞部位血液复流,提升治疗效果并减少不良反应发生。但本研究结果也显示,治疗2 d后观察组PT、TT及APTT时间均明显多于对照组,提示在使用rt-PA进行早期静脉溶栓时易发生凝血障碍,因此治疗中应密切关注患者凝血功能,必要时采用药物对症支持。

综上所述,早期溶栓治疗急性脑梗塞疗效确切,利于降低NIHSS评分,但使用中应密切关注患者的凝血情况及不良反应,对于急诊脑梗塞患者,获益大于风险。