名老中医学术传承现状分析与对策思考

2020-12-08赵莉梁晓香林燕贾海波

赵莉,梁晓香,林燕,贾海波

(1.河北省中医院 中医科,河北 石家庄;2.河北省人民医院 中医科,河北 石家庄)

0 引言

中医学是中华民族优秀传统医学的凝练与总结,从公元前至今已有2000多年历史,是哲学、科学与传统文化的交融。在长期历史发展过程中,中医学形成了其独特的学术思想、学术主张及独到的临床诊疗技艺,有着清晰的学术传承脉络和一定的影响力。中医学术思想体系较为庞大,名老中医学术思想、理论的传承是中医药发展的重要途径之一,古往今来,名老中医一直是中医学术群体的优秀代表,是其中临床水平最高、经验最为丰富的组成部分,他们将中医药的基本理论、临床实践及前人经验融会贯通,并在临床诊疗中进一步完善,再将其传承下去[1]。这些经过实践检验的学术经验具有鲜明的学科特点和独特的民族烙印,在中华民族知识库中具有难以替代的学术地位[2]。

名老中医一生潜心研究中医药典籍,在行医实践过程中反复求证、在传承中摸索得来的学术经验,有着独特的哲学基础、理论体系、诊疗模式和教学方法,是一套复杂的知识体系。名老中医的知识体系既包括显性知识,如方药、针灸、医案著作等,也包括不少隐性知识,如医德医风、思辨方法、临床诊疗模式等。不少名医具有自成一派的学术理论和诊疗经验,往往体现在其诊疗过程中,需要通过总结归药物与临床类,再加以研究整理和临床验证,才能进行进一步的推广应用。名老中医学术思想的传承是中医药继承和发展的主要途径之一,传承内容基本可分为“学”和“术”两个方面,“学”乃理论层面,并非是指单纯的理论知识,而是源于理论又高于理论,在临床诊疗实践中提炼而成的对中医典籍中概念、原理的高度抽象概括和理性升华,具有较为普遍的理论指导意义[3];“术”属经验层面,是老中医行之有效的临床经验、技术手法等。除此之外,医德医风更是名老中医学术传承的重要内容,医乃仁术,大医精诚,一直以来,“德艺双馨”的名老中医都使历朝历代社会各界推崇备至,这就要求名老中医不仅要有丰富的学术思想和临床经验,还要有端庄的人格品行、医德医风。这些知识在书本上很难学到,一般通过口传心授,手把手教学来传承。

为了全面、客观地分析名老中医的学术传承现状,我们对不同区域和医院的3500名中医、药师开展了为期2年的调查研究工作,主要以问卷调查和实地考察的方式进行。调研结果显示,近年来由于国家对名老中医及其团队的大力支持,名老中医学术思想的传承形式已日趋多样化,传统模式和现代模式相互辅佐,但由于诸多原因,学术传承的质量仍显不足,亟待更加完整的传承体系建立。

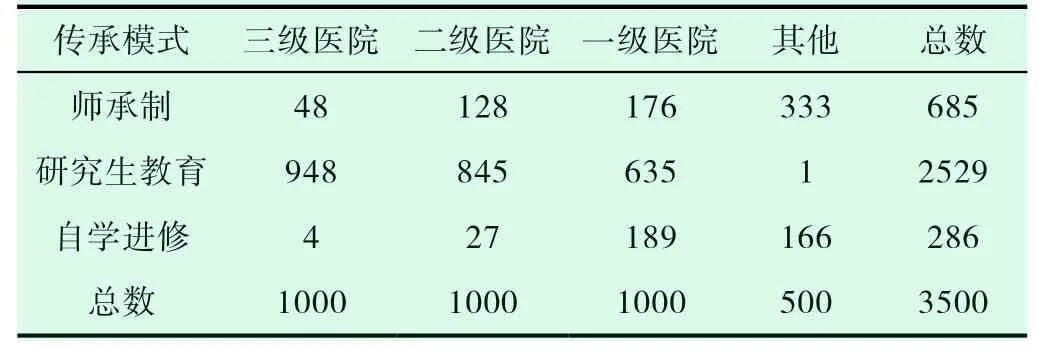

表1 名老中医学术传承主要模式调查汇总表

1 传承模式现状及优缺点分析

中医具有深厚的理论体系,在不断继承传统和创新发展中保持着旺盛的生命力,从古至今,名老中医的学术思想传承模式多元化态势明显。在社会环境的变化过程中,从家传师承为主的传统中医教育到如今逐步发展为名老中医师承带徒、高等学校研究生教育、自学名老中医典籍、影像资料、讲座等新的传承模式。为此,我们开展了为期2年的调查研究工作,通过对来自不同地区、医院的3500名中医进行问卷调查、实地考察,搜集了部分数据,并统计结果。调查结果显示,大多数中医均有多种传承方式并存,我们统计了他们中医学术知识的主要传承方式如表1。

1.1 名老中医师承的传统模式

传统师承模式包括家传、师带徒等,目前仍是名老中医学术思想的主要传承模式之一。1990年,人事部、卫生部和国家中医药管理局共同颁发了《关于采取紧急措施做好老中医药专家学术经验继承工作的决定》,先后为四批全国老中医药专家配备了继承人,以师承的形式系统继承他们的学术思想和临床经验[4]。

这种传统学术传承模式的优点在于:师徒关系被认为是投缘的双向选择,双方长期相处、感情深厚,教学、诊疗、相处过程更接近家庭化,通过名医亲口传授,结合日常治疗情况,学生可以在言传身教,耳濡目染的临床实践环境中培养兴趣,比较容易学习到正宗、完整的名医学术思想、技能和医德,有利于传授中医理论中的隐性知识,这些隐性知识是由实践经验和人文素养发展而来,只可意会,不可言传[5]。这种模式为显现隐性知识提供了保障,也更容易调动学生研习中医的积极性,从而积累更多实践经验,形成具有名师特色的学术流派。此外,名老中医的学术思想、诊断方法、遣方施药等,是基于大量的临证过程,在患者中反复验证,经过临床实践、总结、再实践、升华而得出的宝贵成果。不同名老中医擅长的病证及常用方药各有特色[6],他们的师承内容不会拘泥于理论知识,而更加符合中医临床诊疗天人合一、对症下药的特点,一脉相承,易形成独具一格的诊疗思维和遣方用药特色,可以培养出基础理论功底深厚、实践能力强的中医人才。然而,其主要问题是容易形成狭隘的流派认知观念[7],培养的学生学术水平、知识储备都较为局限,带有明显的本门烙印,且大规模培养人才较为困难,因此,客观条件容易制约这种学术传承模式的质与量。

1.2 研究生教育的现代传承模式

新中国成立后,政府先后出台各项政策,大力支持中医药教育的发展,现代教育体制下的中医药研究生教育已成为名老中医学术传承的主要模式之一。70年来,研究生教育已基本实现中医药人才培养和学术传承的标准化、制度化,逐步形成了一套具有中国特色的学术传承的教育体系,基本构建了具有自身特色的名老中医学术传承模式,大批优秀的中医药人才即来源于这种学术传承模式[8]。

这种现代学术传承模式的优点在于:是培养中医高级专门人才既有效又快捷途径,而且已经取得了令人满意的成绩,这种模式培养出了大批教育、科研、临床的骨干力量,如硕士、博士生导师,中医药教材主编等。研究生队伍大多由素质较高的学生组成,对继承导师经验起到了积极的推动作用[4]。然而近几年弊端开始显现,中医研究生总体质量有所下降,且现阶段研究生教育中有些弊端开始显现,新思路、新方法、新技术成为衡量研究生尤其是博士研究生论文的标准,学术论文成为衡量研究生学术水平的最重要客观指标,影响学生升学、奖学金评定等,导致学生在读研期间,花费大量时间查阅文献、查找资料、设计课题、进行基础实验、写论文等等,而最能够帮助培养临床思维的跟师出诊成为一种形式,即便有跟师出诊的机会也并不能认真把握,只是抄抄处方、药方[9]。同时研究生跟师尚无统一的要求与考核标准,在临床上也走了中西医并用的道路,此外,师徒关系也没有传统上亲近,学生对于学术传承的使命感和责任感不够强烈。

1.3 通过中医典籍、影像资料、讲座等的自学进修模式

中医传承至今,留有大量名老中医学术思想的经典书籍,如《素问》、《伤寒杂病论》、《黄帝内经》、《神农本草经》等,为后世中医工作者提供了可以学习的范本,部分中医工作者凭借自身对中医浓厚的学习兴趣,认真揣摩,仔细斟酌,临床验证,提炼出自己的学术思路,最终内化为自身的知识体系[4]。

这种学术传承模式的优点是:凭借自身浓厚的学习兴趣,学习者可以精细阅读中华民族几千年积淀的中医诊疗思路、方法并潜心研究,学习古今名老中医的第一手研究资料。此外,随着社会发展,新媒体技术日新月异,在一定程度上促进了学习者对名老中医学术思想及诊疗模式的记录和分析,观看名老中医诊疗录像的方法便于扩大学习范围,利用电脑多媒体,还可以参加名老中医的网络讲座,提问答疑。名老中医学术资源传播媒介从口口相传、医案著作、影音资料等传统形式逐渐发展为数据挖掘、情景模拟等新媒体技术手段。然而,部分年代久远的医案著作、影音资料因为没有得到妥善保存和维护而残缺不全,甚至濒临消失,且随着中医学发展和学习者学习需求增加,因此老旧的学术资源在新媒体环境下如何继续保持其生命力也成为亟待解决的问题。此外若遇到疑难问题,难以及时提问和解决,这也是这种传承方式的缺陷之一。

2 学术传承对策思考

我们在调研中发现目前传统师带徒传承模式的传承质量还不尽如人意,通过比较名老中医与其代表性高徒的主要学术成果(包括临床诊疗、学术论文、医案著作、科研成果等),发现在部分师徒之间学术思想的延续性较差[9]。因此,在这种学术传承模式下,继承者的使命及责任均应进一步加强,因为严谨的治学态度和科学的治学方法不仅是名老中医学术传承的重要内容,也是成为一位合格医学工作者的必备素养。且传承者也应以发扬、传承传统医学为己任,认真带徒,才能使传统中医的内容精髓得以延续。

新媒体具有即时性、交互性、个性化、超时空性等特点,大幅度地提升了媒介的传播效率。名老中医学术思想的传承方式也向前跨了一大步,传承方法从传统的跟师学习发展为运用数字化、多媒体、网络等先进技术手段,但由于采集者的主观性,往往不能保证名老中医学术思想把握得客观性和准确性。因此,应规范化管理数据库,规范化培训信息采集者,严加把控数据质量和数据处理,还应健全名老中医学术传承的数据采集平台,开发并完善信息采集平台软件。此外,可以通过大数据挖掘、分析用药规律、药物配伍规则、核心处方,分析病因病机,证型治法等,还可以从多角度进行研究,如古今医学大家循证思路、医学流派等,将医学学术流派、学术思想研究和辨证方药研究相结合,进一步丰富与完善中医药理论[10]。

名老中医学术资源是中医药知识体系的重要框架,名老中医学术传承工作是关系中国传统医学、中医药理论延续和发展的大计。近年来,国家十分重视名老中医的学术传承,相继出台多项促进名老中医学术思想传承的政策,取得了有目共睹的成绩,但由于政策法规不够完善、缺乏统一的考核标准等多种原因,传承质量仍有待提高[9]。对于正在努力的后辈中医来讲,传承名老中医学术经验务必要端正态度,脚踏实地,潜心治学,临证勤思,重视医案,汲取丰富的学术精华,在传承经典之上进行创新,才能将祖国传统医学发扬光大。