梨树黑星病田间药剂防治效果试验简报

2020-12-07王舵柱陈联英

王舵柱 陈联英

黑星病是梨树上发生较为严重的一种真菌性病害,受害梨树往往发生早期落叶落果,不仅降低当年产量和品质,而且严重削弱树势,导致翌年大幅度减产。为探索梨树黑星病化学防治方法,我们在深入调查7~15年生梨园黑星病发生规律基础上,选用不同化学药剂在梨树生长季节进行了药效对比试验。

1 发病规律及症状表现

黑星病是梨树生产中主要病害之一,发生比较普遍。病菌主要在腋芽的鳞片、枝梢病部或落叶上越冬。第2年春季新梢基部最先發病,病梢上的分生孢子通过风雨传播到附近的叶、果上,环境适宜时对叶、果进行侵染和再侵染。地势低洼、树冠茂密、通气不良、湿度较大的梨园,以及树势衰弱的梨树易发病。

梨黑星病主要危害幼叶、嫩梢、幼果等幼嫩组织。叶片受害,先在叶背产生圆形、椭圆形或不规则病斑,不久就变成辐射状黑霉斑。严重时,病斑相连,叶背长满黑色霉层,引起早期落叶。受害叶中脉上有长条状黑色霉斑。

受害新梢长出黑霉层,甚至枯死。

果实在幼果期和生长期均会发病。幼果染病后大多早落或病部木质化形成畸形果。大果染病后果面形成多个疮痂状凹斑,常发生龟裂,有些病斑呈放射状黑色星点,病斑伤口常被其他腐生菌侵染,致全果腐烂。

2 试验材料与方法

2.1 试验地情况 试验设在陕西省富平县原王寮镇南董村梨园内,面积5亩,树龄10年,株行距2 m×3.5 m,土壤pH值8.1,株施15-15-15复合肥、二铵、尿素共2 kg,商品有机肥 3 kg。

2.2 试验设计 共设5个处理(表1),每小区2株梨树,重复4次。

2.3 试验方法 连续施药3次,于2019年6月10日第1次施药,6月17日第2次施药,6月24日第3次施药,采用全株茎叶均匀喷雾处理。施药器械为HD-400型背负式手动喷雾器,工作压力为0.4 Mpa,喷孔直径1.2 mm。喷药量为1 100 L/hm2。

2.4 数据采集 施药时天气晴朗微风。试验期间平均最高气温31 ℃,平均最低气温23 ℃,最高气温37 ℃,最低气温18 ℃,平均相对湿度36.36%,总降雨量3.4 mm,无恶劣气候因素出现。

于第1次施药前(6月10日)进行发病基数调查,分别于6月17日、6月24日、7月1日各进行1次防效调查,共调查4次。

每小区随机选择2株树,在每株树的东、南、西、北、中5个方位5点取样,每点选取当年生枝条的20片叶,按照病情分级标准(0级:无病斑;1级:病斑面积占整片叶面积的10%以下;3级:病斑面积占整片叶面积的11%~25%;5级:病斑面积占整片叶面积的26%~40%;7级:病斑面积占整片叶面积的41%~65%;9级:病斑面积占整片叶面积的65%以上)进行防治效果调查。

按照既有公式计算病情指数和防治效果。

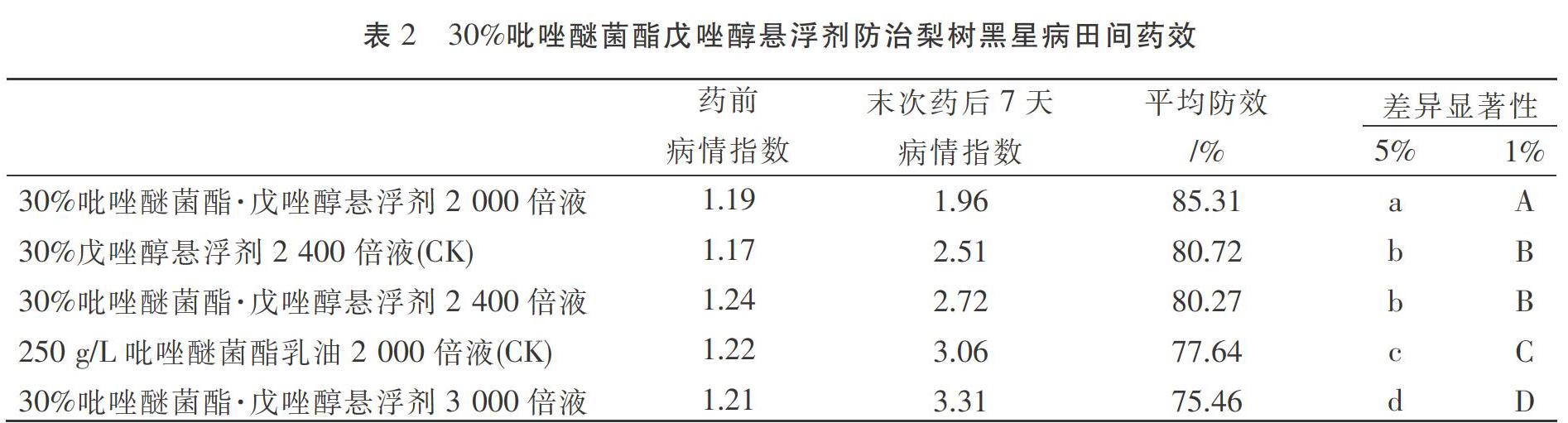

3 结果与分析(表2)

1)试验药剂30%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂对梨树黑星病有显著的防效,其2 000、 2 400、3 000倍液处理在末次药后7天的平均防效分别为85.31%、80.27%、75.46%;对照药剂30%戊唑醇悬浮剂2 400倍液处理和250 g/L吡唑醚菌酯乳油2 000倍液处理的防治效果分别为80.72%、77.64%。

2)对末次药后7天的防治效果采用DMRT法进行生物统计学分析,方差分析结果表明:处理间差异达极显著水平,重复间差异不显著。在5%水平上和1%水平上差异显著性比较结果一致。

30%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂2 000倍液处理与其他各处理间差异达到极显著水平;30%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂2 400倍液处理与对照药剂30%戊唑醇悬浮剂2 400倍液处理间差异不显著,但二者均与其他各处理达显著水平;30%吡唑醚菌酯·戊唑醇悬浮剂3 000倍液处理,对照药剂250 g/L吡唑醚酯乳油2 000倍液处理与其他各处理间差异性均达极显著 水平。

3)试验期间系统观察,供试药剂在试验浓度范围内对梨树生长发育无不良影响。

4 试验小结

30%吡唑醚酯·戊唑醇悬浮剂对梨树黑星病有显著防治效果,其3 000~2 000倍液处理在末次药后7天的平均防效达到75%以上,而且有利于梨树的生长。建议按此浓度范围推广应用。

结合梨树黑星病发生规律,在发病初期喷药为好,间隔7~14天喷1次药,连续喷药3次以上。同时还应与其他不同作用机制的杀菌剂交替使用,延缓病原菌抗药性的产生。

王舵柱,陕西省富平县城镇园林绿化管理站,邮编711700;陈联英,富平县农业农村局。

收稿日期:2020-09-21