高职院校适应社会需求能力研究

2020-12-06刘传熙

刘传熙

【摘 要】本文以广西高职院校为样本,调研高职院校适应社会需求能力现状,发现高职院校存在“双师型”教师比例不高、专业人才培养水平有待提升、社会服务能力不强等问题,究其成因有认识偏差、法律体系建设不完善、企业参与积极性不高、对高职教育规律把握不准、教师队伍建设不力、科学模式未建立等,提出完善高职教育法律制度、树立科学的办学理念、吸引企业参与高职教育、加强“双师型”教师队伍建设、强化教学改革和科研管理等对策,从而提升高职院校适应社会需求能力。

【关键词】高职院校 适应社会需求能力 “双师型”教师

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)31-0123-04

根據中央有关深化教育综合改革、深入推进管办评分离的要求,2016年3月,国务院教育督导委员会办公室印发《高等职业学校适应社会需求能力评估暂行办法》。对于高职院校适应社会需求能力,学术界没有统一的定义。按照《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》,高职院校适应社会需求能力包括高职院校五个方面的能力和水平,即办学基础能力、“双师”队伍建设水平、专业人才培养水平、学生发展水平和社会服务能力。本文以广西高职院校为样本,分析高职院校适应社会需求能力现状,提出提升高职院校适应社会需求能力的对策。

一、高职院校适应社会需求能力的现状

根据《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》中的主要评估指标,对广西2018年36所、2019年40所高职院校的适应社会需求能力进行调查研究,结果如表1所示。

从表1可知:(1)广西高职院校的办学基础能力较强,各项指标都超过了合格标准。这说明政府在高职院校的校园建设、教学设备等硬件基本建设方面的投入有保障,学校办学条件逐年改善,基本满足高职教育发展的需要。(2)“双师”队伍建设水平中的研究生占比、高级职称教师占比都要高于合格标准,但“双师型”教师占比与合格标准的要求仍有较大差距。(3)人才培养水平指标中,学生对课堂教学和专业教学满意度都达92%以上。(4)在学生发展水平这一指标中,学生的就业率和雇主满意度2个指标值都较高,都在90%以上。自主创业率指标值2018年为1.66%,2019年为1.89%。高于同期的广西高校毕业生自主创业的平均值(2018届为0.42%,2019届为0.38%)。(5)社会服务能力较弱。如2018年全年广西36所高职院校的社会服务到款额为27257万元,平均每所高职院校为757万元。2019年有所进步,40所高职院校的社会服务到款额为46187万元,平均每所高职院校为1155万元。

其中:(1)科研经费到款额 万元 4512 7976

(2)技术服务到款额 万元 11692 13801

(3)所有高职院非学历培训到款额 万元 11053 24410

数据来源:2018年和2019年数据分别来自广西高职教育质量年度报告(2019、2020);合格标准依据有关文件规定,如教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发〔2004〕2号)、《高职(专科)基本办学条件指标:合格》和《高职(专科)监测办学条件指标:合格》。

二、高职院校适应社会需求能力存在的主要问题

以广西高职院校为例,从表1适应社会需求能力指标的数据可发现高职院校在适应社会需求能力不足主要有四大问题。

(一)专任教师数量不足。近年来,党和政府对高职院校师资队伍建设高度重视,出台了一系列的政策文件,各高职院校也积极开展师资队伍建设,并取得长足的进步。但是,与高职教育的蓬勃发展相比,师资队伍建设仍然滞后。据广西高等职业教育质量年度报告(2020)显示,2019年广西40所高职院校有在校生349939人,学校专任教师14366人,兼职教师总兼课时19959×40=798630节,按每320节折算1人,可折算为2495名兼职教师。两者合计共16861人。按生师比合格标准18∶1计,广西40所高职院校的专任教师应有19441人;按表1中公布的生师比15.41∶1计,则应有专任教师22708人。因此,按生师比18∶1计则差2580人,按15.41∶1计则差5847人。

(二)“双师型”教师队伍建设水平有待进一步提升。“双师型”教师是高职院校教师队伍的骨干,是提升高职院校适应社会需求能力的基础。各级政府教育管理部门及各高职院校都十分重视“双师型”教师队伍建设,不仅积极探索“双师型”教师队伍建设模式,而且投入了大量的人力、物力,因此“双师型”教师队伍建设取得了显著成效。但是,由于“双师型”教师队伍建设是一项系统工程,涉及的问题多,需要的时间长,因而仍然存在一些问题。表1表明广西高职院校“双师型”教师队伍建设存在的主要问题有以下方面。

1.“双师型”教师占专任教师比例不高。据教育部教师工作司公布,2018年全国高职院校“双师型”教师19.14万人,占专任教师的39.70%。表1 的数据表明,广西高职院校“双师型”教师占专任教师的比例2018年为39.49%,2019年为44.06%。无论是全国还是广西,2018年高职院校专任教师中,“双师型”教师比例都不足40%,也就是说有60%的专任教师不是“双师型”教师。2019年“双师型”教师比例有所提高,但广西高职院校仍有55.94%的专任教师不是“双师型”教师。

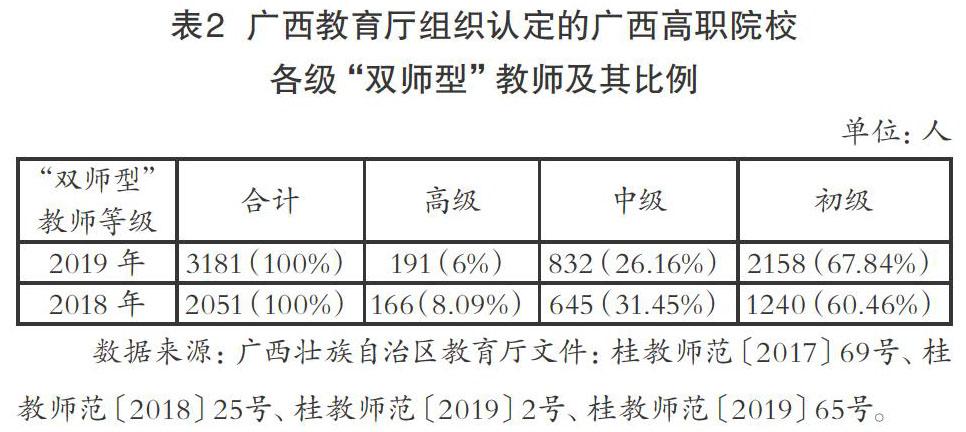

2.“双师型”教师以“初级”为主。根据广西教育厅组织认定的广西高职院校“双师型”教师数据,截至2019年底,广西高职院校“双师型”教师中,以初级“双师型”教师为主,中级、高级“双师型”教师占比不高,如表2所示。

表2表明:(1)广西高职院校“双师型”教师人数逐年增加,2019年比2018年增加了55.10%。(2)取得广西教育厅组织认定的广西高职院校“双师型”教师资格的教师数量不多,2018年为2051人,占2018年专任教师12315人的16.65%;2019年为3181人,占2019年专任教师14366人的22.14%。(3)广西高职院校“双师型”教师质量不高,以初级“双师型”教师为主。2019年初级“双师型”教师占比为67.84%,比2018年高了7个百分点。

(三)专业人才培养水平仍需提升。专业人才培养主要存在两大问题:一是企业主动参与高职教育的积极性不高。反映在表1的“企业兼职教师年课时量”,2018年折合教师2108人,占当年专任教师12315人的比例为16.39%;2019年折合教师2495人,占当年专任教师14366人的比例为17.37%。这与广西教育厅要求企业兼职教师占高职院校专任教师的30%差距甚远。二是反映职业教育本质的“工学结合”人才培养模式还未真正建立。尤其是在一些新建专业中,依然存在“双师型”教师和实训基地不足、“满堂灌”教学模式等现象。

(四)社会服务能力不强。科研在高职人才培养、教师专业能力提升和深度校企合作中发挥重要作用,“科研強校”“科研立校”的理念已越来越成为高职院校内涵发展的共识。对于高职院校而言,科研社会服务经费的多少,是一所学校创新活力和创新能力高低的标志,是师资队伍建设水平高低的直接体现,也是衡量高职院校办学质量和综合能力高低的一个重要标准。然而,目前社会服务能力强的高职院校较少。表1表明了2018年广西36所高职院校的社会服务能力状况。而据中国高职高专网报道,2018年全国发布年度质量的1352所高职院校中,社会服务经费到款额(包括科研经费、技术服务收入、非学历培训收入)最高的是朔州高等师范专科学校,为1.2亿元;广西的柳州职业技术学院排全国第8名,到款额为8451万元。与本科院校相比,社会服务能力存在显著差异。如桂林理工大学仅2018年1月—8月的科研经费,到款额就达到7348.11万元。

三、高职院校适应社会需求能力不足的原因

(一)对职业教育本质认识偏差。职业教育的本质是一种跨越职业界和教育界的跨界教育类型,职业界的积极参与是其长足发展的重要因素。我国高职教育举办之初(20世纪80年代至90年代),是按照普通高等教育的办学模式办高职教育,即由政府办高职教育,企业界不是办学主体。这种办学思路有历史惯性原因,但更主要是对职业教育本质认识存在偏差,从而导致高等职业学校办学主体单一。企业不是高职院校办学主体,导致高职院校在招生、对口就业、职业教育教师队伍建设、学生实训基地建设、学生职业技能培养等方面出现一系列困难。

(二)高职教育法律体系建设不完善。目前,我国的职业教育主要法律是1996年9月1日起开始实施的《中华人民共和国职业教育法》。在高职教育教师从业资格、师资培养、企业参与职业教育的权利和义务等方面都还未立法。由于无法可依,影响了高职教育的师资队伍建设和学生职业技能培养。

(三)企业界参与高职教育积极性不高。德国“双元制”职业教育成功的一个十分重要经验,就是职业教育办学主体的“双元”,即企业和学校。我国的高职教育办学主体主要是“一元制”,即高等职业学校。2014年,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》虽然就企业在职业教育中的地位予以了重新界定,提出企业是“职业教育的重要办学主体”,但至今企业办的高职院校依然不多。据高职发展智库统计,目前全国由国有企业举办的公办高职院校共76所,约占全国高职院校数的5%。企业参与高职教育积极性不高,是导致我国高职院校适应社会需要能力不强的重要原因之一。

(四)高职教育规律把握不准。办好高职教育,提升适应社会需要能力,需要有一支数量充足、质量优良的“双师型”教师队伍。但在当下,许多高职院校热衷于校园、教学设备等硬件建设,对学校管理制度、教学管理制度、师资队伍建设、教学改革等软件建设重视不足。在制定内部分配政策、人事任用安排、经费使用方向,以及“双师型”教师队伍培养、使用、激励等方面都存在许多问题。这不利于调动教师的工作积极性,不利于培养职业教育大师。这种不能准确把握职业教育规律,未能遵循职业教育规律办高职教育、管理高职院校的做法,是导致高职院校适应社会需要能力不强的主观原因之一。

(五)高职院校教师队伍建设不力。高职院校教师队伍建设存在的问题表现在:一是入职把关不力。招聘教师时没有对实践经验方面提出要求或要求过低,对学历层次要求不高,未设定男女比例,结果导致目前高职院校师资队伍出现“三低”现象,即有实践能力的教师比例低、男教师比例低、博士学历教师比例低。二是培养不力。对教师培训投入少,教师参培比例低,难以达到教育部要求(5年一周期);激励教师到企业实践的政策不完善,不利于提升教师实践技能和培养“双师型”教师。三是人才使用政策不当。高职院校高层次人才流失严重,严重制约了高职教育大师的培养和高职院校适应社会需求能力的提升。

(六)科学的高职教育模式未建立。高职教育模式或者说高职教育办学模式的建立,应当围绕着如何提升高职院校适应经济社会发展需求能力展开,重点是围绕提升教师、学生的社会服务能力展开。但迄今为止,许多高职院校尚未建立适应本校发展的办学模式。也就是说,还没有建立一套能够增强自身适应社会发展需求能力的办学方式。

四、提升高职院校适应社会需求能力的对策

(一)树立科学的办学理念,完善高职教育法律制度。目前,我国的高等职业办学主体是省、市级地方政府。因此,各级政府(包括立法机构)不仅要牢固树立高职教育是以培养高素质应用型人才为根本目的,以提升高职教育服务经济社会发展需求能力为主要任务的办学理念,而且要通过一系列的法律法规将这一办学理念贯彻落实到高职院校的发展规划、政策制定、计划制定、经费安排、人力调配等各项工作的实施过程中。主要可采取以下措施完善高职教育法律制度。

1.完善企业参与职业教育制度。可借鉴德国“双元制”职业教育制度,修订《中华人民共和国职业教育法》,明确企业在职业教育办学中的重要地位,赋予企业在校企合作办职业教育中的法定责、权、利,由双方共同承担职业人才培养任务,实现职业技能培训和理论学习的有效结合,全面提升职业院校办学水平,为我国职业教育健康发展提供坚强的法律保障。可采取以下措施吸引企业积极参与高职教育:一是构建命运共同体。高职院校要主动利用好政策,与企业或企业群构建校企发展命运共同体,实行风险共担、利益共享。二是出台经济扶持政策。对参与高职教育的企业给予经济上的扶持,如税费减免、贷款优惠、直接补贴等,在经济上激励企业主动参与高职教育,让积极参与职业教育的企业在经济上有利可图。

2.完善高职教育教师资格制度。目前,我国的教师法中没有专门设置高职教育教师资格。现行的高等职业学校教师资格是采用普通高等学校教师资格。由于普通高等学校教师资格没有企业实践经历的要求,因此,当下的高等职业学校教师入职时多数没有职业(行业)的实践经验,实践技能不足。因此,高职院校不少教师存在着适应社会需求能力先天不足的问题。为此,应针对高职教育的特点,建立高职教育教师资格制度,为高职院校严格守住教师入口提供制度保障。

3.完善高职教育教师工资制度。现行的高职教育教师工资制度与普通高等学校相同,都是按专业技术职称确定,即按教授、副教授、讲师、助教确定教师的工资水平,与是否具有“双师型”教师资格无关。这一工资制度不利于调动高职院校教师提升职业技能和服务经济社会发展能力的积极性,也不利于高职院校“双师型”教师队伍建设。因此,应改革高职教育教师工资制度,将高职院校教师的工资待遇与教师的职业技能紧密联系起来。比如高职院校教师工资等级按照“初级双师”“中级双师”“高级双师”进行划分和确定,或者在现行工资制度基础上设置“初级双师”“中级双师”“高级双师”津贴,为提升高职院校师资队伍建设水平,进而提升高职院校社会服务能力提供经济制度保障。

(二)加强“双师型”教师队伍建设。高职院校要结合自身实际,明确“双师型”教师队伍建设目标,在如下几方面加强“双师型”教师队伍建设。一是牢固树立“教育大计,教师为本,职教大计,双师为本”的师资队伍建设理念,通过培养职业教育大师,引领高职院校师资队伍建设。二是加强教师队伍建设,严格教师入口关。根据《国家职业教育改革实施方案》第十二条规定“从2019年起,职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘,特殊高技能人才(含具有高级工以上职业资格人员)可适当放宽学历要求,2020年起基本不再从应届毕业生中招聘”,严格执行高职院校教师入职标准,不再聘用没有实践经验人员担任专业课教师。三是加大引才投入,优化引入人才、留住人才、用好人才的环境。大力引进有博士学位的人才,不拘一格地引进有丰富实践经验或有一技之长的专业人员担任专业课教师,或聘请社会知名专家及企业高工高管、能工巧匠来校担任兼职教师。四是出台政策,加强“双师型”教师培养。鼓勵青年教师、在职教师攻读博士学位,到企业、行业参加实践锻炼,不断提高专业理论水平和实践技能,提升适应社会需求能力。加大对专业带头人、中青年骨干教师的培养力度,积极为教师到企业挂职锻炼创造条件,尽快提高年轻教师的实践能力与社会服务能力。

(三)强化教学改革和科研管理,提高服务经济社会发展能力。高职院校要强化教学改革和科研管理,提高服务经济社会发展能力:一是对接地方产业,构建特色专业群;二是加强核心专业建设,打造专业品牌;三是紧贴人才市场需求,实施专业动态调整,根据专业人才市场需求,主动服务产业转型升级,实施专业动态调整;四是建立健全科研工作体系,加大科研经费投入,完善科研激励机制,提高教师科研的主动性和创造性;五是通过设立院校级科研项目,培育申请省部级、国家级项目,提高纵向课题申报成功率;六是加大职业培训和技术服务力度,如提升部门和教师开展服务获得经济收益分成比例;七是加强对外交流与合作,拓宽师生专业视野,促进教师业务能力和学生职业能力提升。

【参考文献】

[1]国务院教育督导委员会办公室.关于印发《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》的通知[Z].国教督办〔2016〕3号,2016-03-14.

[2]广西2019届高校毕业生初次就业率逾九成[EB/OL].(2019-10-23)[2020-04-20].http://www.gxzf.gov.cn/gxyw/20191023-774179.shtml.

[3]《2018届广西普通高校毕业生就业质量年度报告》透视[EB/OL].(2018-10-10)[2020-04-20].http://www.gxzf.gov.cn/sytt/20181010-716335.shtml.

[4]教育部教师工作司.“双师型”教师队伍建设有关工作情况[EB/OL].(2019-02-19)[2020-04-20].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2019/50294/sfcl/201902/t20190219_370020.html.

[5]姜大源.跨界、整合和重构:职业教育作为类型教育的三大特征[J].中国职业技术教育,2019(7).

[6]刘传熙.中德职业教育差异探讨[J].中国职业技术教育,2016(26).

[7]盘点:76所企业举办的公办高职院校,19所进入“双高”推荐名单![EB/OL].(2019-08-09)[2020-04-20].http://www.zggzzk.com/redianzixun/shownews.php?id=405.

【基金项目】2014年度“国际职业教育学”赴德长期研修国家公派研究生留学基金项目(201408450030);2017年度广西职业教育教学改革研究项目“中德职业院校专兼职教师来源渠道和成长途径比较研究”(GXGZJG2017B211);广西高校中青年教师基础能力提升项目“中德高等职业院校人力资源开发比 较研究”(2017KY0938)

【作者简介】刘传熙(1986— ),男,广西桂林人,桂林师范高等专科学校副研究员,广西高等职业院校中级“双师型”教师,德累斯顿工业大学教育学院国际职业教育学博士候选人,研究方向:职业技术教育。

(责编 黎 原)