基于岗位能力递进的中高职衔接课程体系探讨

2020-12-06钟清

【摘 要】本文针对中高职衔接的问题,以智能制造专业群为例,论述构建基于岗位能力递进的中高职衔接课程体系,提出构建步骤:以岗位能力递进为主线,构建专业群课程框架;按照中高职不同的人才培养目标划分岗位群和岗位职业能力;构建基于岗位能力递进的衔接课程体系。

【关键词】中高职衔接 智能制造专业群 岗位能力递进 课程体系

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)31-0117-03

目前中高职衔接的问题主要有专业衔接、培养目标衔接、课程体系衔接等问题,其中课程体系衔接问题最为突出,其主要表现在基础课程薄弱,课程内容和技能训练脱节、断层或重复等方面,这些问题严重影响了中高职衔接的有效性。现阶段的中高职衔接模式更多体现的是一种学制上的衔接,对于内涵式的衔接体现不够,内涵式的衔接更多的是由课程衔接来体现,所以课程衔接成为中高职有效衔接的关键与瓶颈。现阶段中高职课程体系的衔接大多停留在课程名称的表面衔接,技能训练定位过低或过高,难免存在重复训练、脱节或断层的现象,未能实现课程体系和技能训练在内涵层次上的有效衔接。要保证中高职衔接的有效性,需要从课程体系的衔接进行探索研究,本文探讨基于岗位能力递进的中高职课程体系衔接方案。

一、中高职衔接有效性的判断

判断中高职衔接的有效性,首先以能力是否衔接为判断标准。中高职衔接作为我国现代职业教育体系的重要组成部分,不仅是为高职解决生源问题,更重要的是推动中高职协同发展,促进学生职业能力的可持续发展和学历层次的提升,为区域行业经济发展提供更高层次的技术技能型人才。中高职衔接是否有效,要判断的是能力衔接是否有效,所培养人才的能力是否达到培养目标要求,而不是同时拿到了中职和高职两个文凭的学历衔接。

判断中高职衔接的有效性,其次要判断是否解决专业衔接的问题。现实情况是中职阶段的学生,到了高职阶段后,由于各种原因,需要更换专业,这样就造成专业衔接不对口的问题,给课程体系的衔接带来困难。以往解决的方法是拓展专业衔接口径,但是又给课程衔接带来更大的困难,也没法从根本上解决专业衔接的问题。有效的专业衔接必须是能力得到提升,或者满足学生纵向或横向持续发展的需求。

判断中高职衔接的有效性,再次必须解决中职学生升学与就业的矛盾,要求中职阶段的教育必须同时满足学生就业与升学的需要。学生在中职阶段学习后,既要能掌握就业的技能,可以直接就业,又要能打好升学的基础,满足进入高职院校继续学习的要求。

二、基于岗位能力递进衔接方案的优势

中职与高职均是以操作为基础的职业教育,两者的培养目标却有区别。按照我国职业教育的分类,中职教育培养的是技能操作型人才,高职教育培养的是技术应用型人才。从中职到高职,是一个从技能型人才向技术型人才转变的过程,其实质是一个能力提升和转变的过程,因此,构建基于岗位能力递进的中高职衔接方案,符合中高职人才培养及成长的规律,易于解决中高职衔接的各种问题,使衔接更加有效。

(一)基于岗位能力递进便于按培养目标构建课程体系

中高职衔接的所有问题都可以归结为人才培養目标问题,人才培养目标的具体表现形式是培养人才的职业能力。因此,中高职衔接的核心是能力衔接,能力衔接的本质是实现从中职的技能型人才向高职的技术型人才转变与提升。按照中高职两个不同阶段的人才培养目标,首先区分不同的岗位技能要求,基于岗位能力递进的人才成长规律,构建形成中高职衔接的职业能力体系;其次通过课程体系来实现。课程体系衔接的关键是能力衔接,解决了能力衔接的问题后,课程体系衔接的问题也就迎刃而解了。

(二)基于岗位能力递进便于按培养目标制订课程标准

中高职衔接的根本问题是解决课程体系的衔接问题,课程体系的衔接如果仅停留在课程名称的表面衔接上,难以解决课程内容和技能训练脱节、断层或重复等问题,课程体系衔接的有效性还需要通过课程标准体现出来。如何制订符合中高职不同阶段的课程标准,如果仅依据人才培养目标要求,由于范围太笼统,难以细化。采用基于岗位能力递进的衔接方案,在制订课程标准时,不用再受限于课程名称的限制,可以按照某专业在企业对中高职不同的岗位能力要求,方便地制订课程标准。例如,中高职机电一体化技术专业均开设有机床电气控制课程,以往在制订课程标准时,很难取舍项目内容,一般是按内容深浅、难易程度设置中高职不同阶段的教学内容,难以把握尺度。采用基于岗位能力递进的衔接方案,只需按技能操作型和技术应用型进行区分,根据企业岗位技能要求,很容易区分同一个教学项目对应这两个不同岗位的教学内容。这样制订的课程标准,不但符合中高职学生的成长规律,而且培养的人才更适合企业需求。

三、基于岗位能力递进的中高职衔接课程体系构建

(一)以岗位能力为主线,构建专业群课程框架

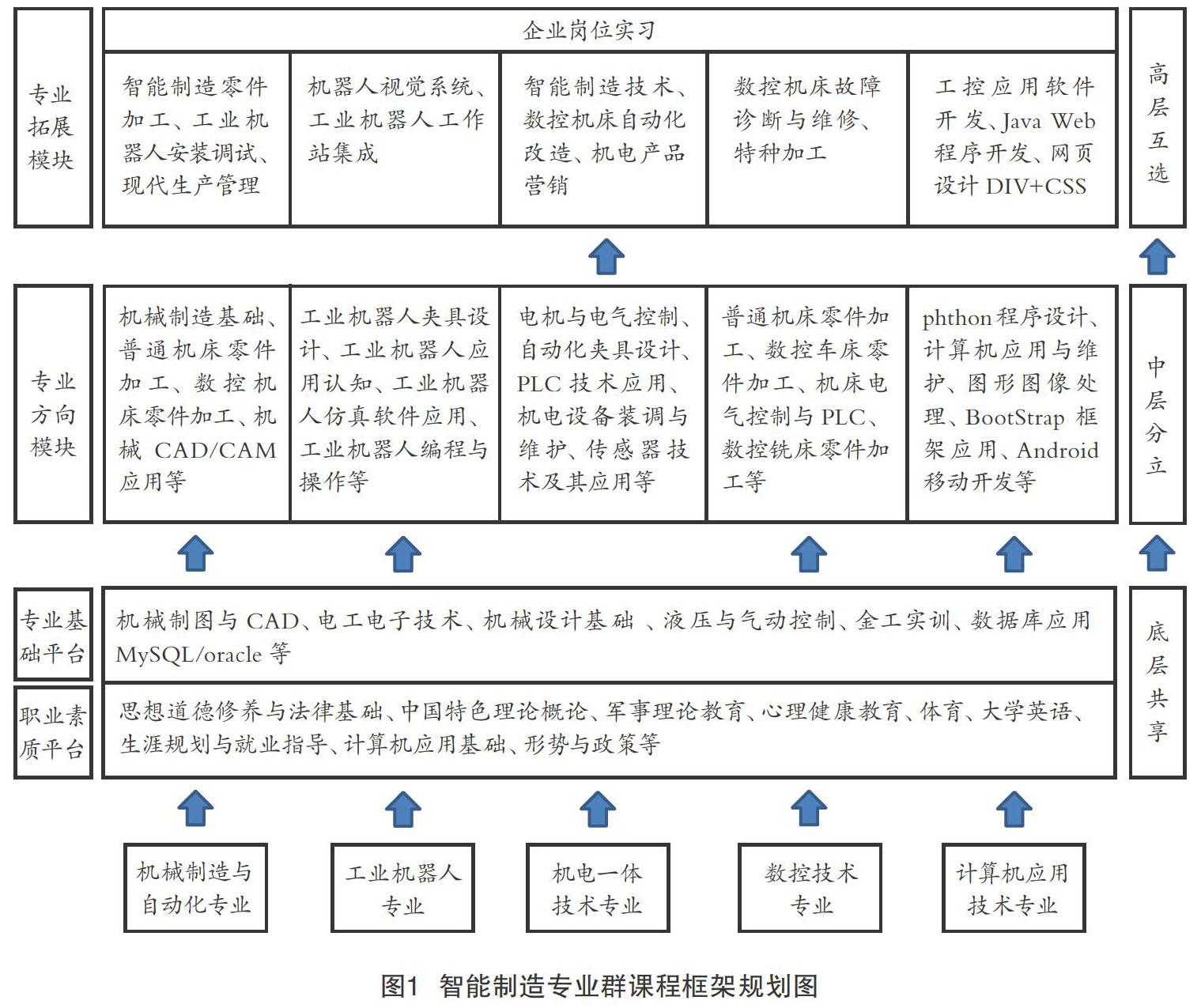

采用专业群衔接的方案,便于通过岗位能力递进的方案有效地解决专业衔接不对口所带来的课程体系衔接问题。以智能制造专业群为例,按专业群对接产业链、课程内容对接企业岗位、教学过程对接生产过程进行“三对接”创新改革,分析确定专业群对应的企业岗位和职业能力要求,构建出智能制造专业群课程框架,由此构建基于岗位能力递进的各专业中高职衔接课程体系。智能制造专业群课程框架如图1所示。

智能制造专业群课程框架把机械制造与自动化、工业机器人、机电一体化技术、数控技术、计算机应用技术等各个专业进行全局统筹,按照“平台+模块”的方式,以智能制造企业职业岗位能力需求为宗旨,基于“三对接”人才培养方案,按照底层共享、中层分立、高层互选的原则,构建由“职业素质平台、专业基础平台、专业方向模块、专业拓展模块”组成的“平台+模块”专业课程框架。专业群中,各个专业的底层课程是共享的,中层课程按专业分立,突出各自专业培养的重点方向,高层培养的则是跨专业综合应用能力。这样,可解决中高职衔接中前期学生选择专业的困难,方便学生在后期根据自己的能力特点,选择适合自身的专业,甚至可跨专业互选课程,充分发挥专业群在拓展新技术技能课程方面的集群优势。在中高职的整个专业群课程衔接体系中,学生从中职到高职,其能力递进是相互相关的,学生既能选择同一个专业纵向发展,也能选择不同专业横向发展,充分满足学生的能力需求或职业爱好的变化。

(二)按中高职不同的人才培养目标划分岗位群和岗位职业能力

人才培养目标是教育的出发点和归宿,是课程体系建设、教学内容组织以及人才培养评价等的基本依据,是中高职进行有效衔接的基本前提。构建基于岗位能力递进的中高职衔接课程体系,以人才培养目标为依据,明确专业群中高职不同阶段对应的岗位能力目标要求。可通过企业调研,中、高职与企业三方共同研讨,理顺中高职的人才培养目标及对应的企业岗位群和岗位能力要求。

中高职的人才培养目标在企业有其对应的岗位群与岗位能力要求。中职阶段的人才培养目标是培养实用型、操作型、工具型人才,对应的是实用型、技能型、操作型的岗位群;高职阶段的人才培养目标是培养技术型、创造型、应用型的人才,对应的是应用型、管理型和高级技能型的綜合岗位群。中职教育主要培养具备简单操作能力的岗位,其岗位职业能力需反复训练,积累经验,达到熟练程度;高职教育岗位职业能力则要求在掌握基本操作的基础上,应用理论知识,分析解决技术问题。两者的根本区别在于中职是“使用”技能,高职是“应用”技术。通过对智能制造专业群中相关的企业进行调研,结合中高职毕业生在企业的成长过程及常见工作岗位技能要求进行分析归类,形成中高职衔接的智能制造专业群岗位能力体系。

(三)构建基于岗位能力递进的衔接课程体系

在专业课程衔接方面,以中高职毕业生各自对应的岗位群为基础,按岗位职业能力递进规律进行分类,以中高职不同的培养目标对应的企业岗位能力要求区分中高职毕业生就业岗位,为课程体系的构建和课程标准的制订提供依据。把理论要求不高、依靠反复的训练就能掌握操作方法的技能岗位群归于中职阶段培养;把需要结合理论知识、工艺要求,以及在工作过程中需要应用理论分析解决操作问题的岗位群,归入高职阶段培养。以岗位职业能力确定课程项目内容(包括课程标准),再由课程项目组建课程体系。

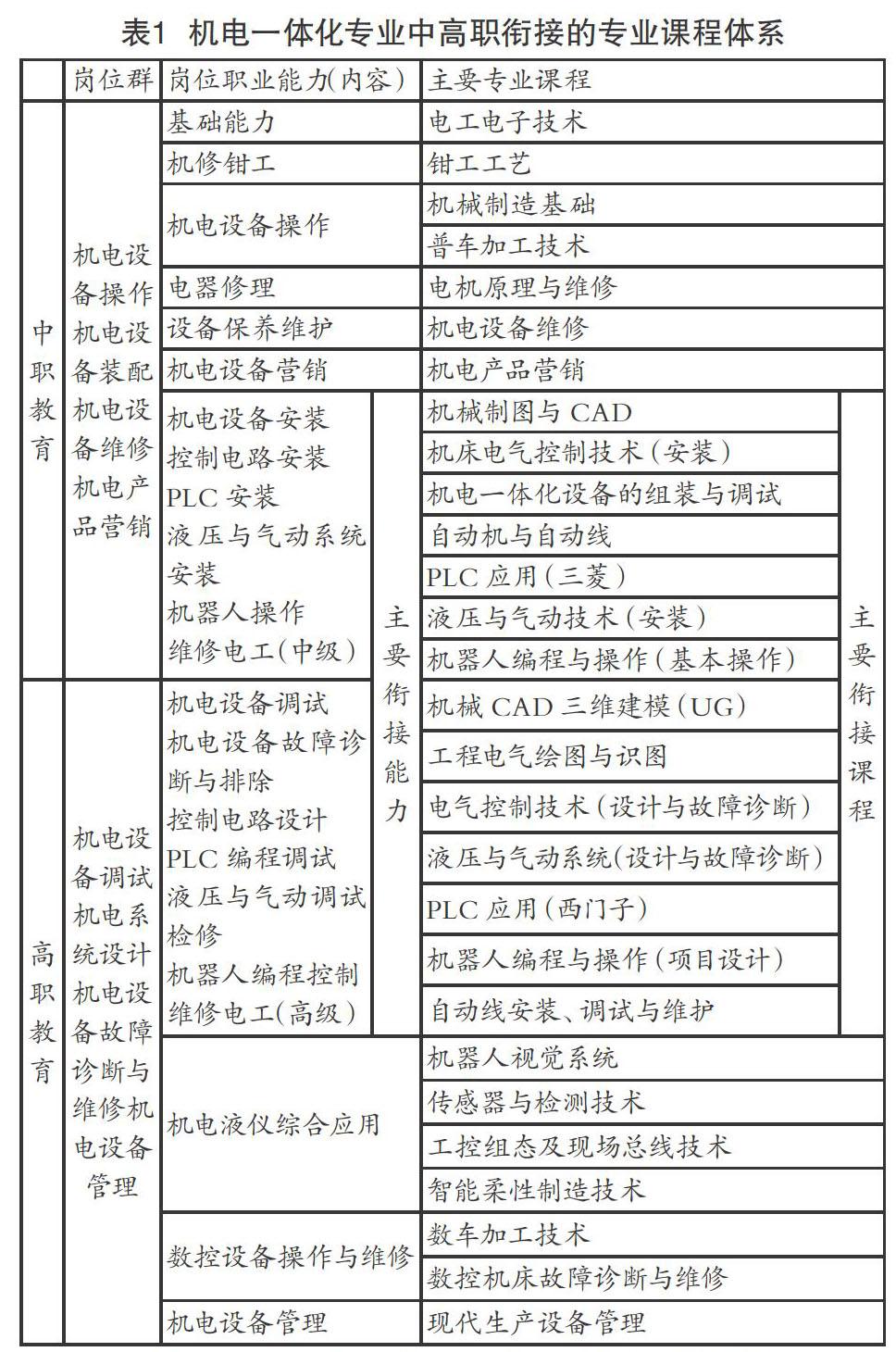

以智能制造专业群中的机电一体化技术专业为例,构建的中高职衔接专业课程体系如表1所示(因篇幅所限,课程项目内容未能列出)。

课程体系中,中职阶段主要是技能操作型课程,高职阶段则是技术应用型课程,通过岗位能力递进,以“岗”定教,按“模块化”设置教学项目和课程标准,再由教学项目组合成教学课程,形成课程体系,达到能力与课程的双重衔接。例如,把“电气识图”和“典型电气控制线路安装”等教学项目,组合成机床电气控制技术课程,培养中职学生看图接线的能力,满足“控制电路安装”岗位职业能力的要求;把“电气控制线路设计”和“电气控制线路检修”等需要理论支撑的应用型教学项目,组合成电气控制技术课程,培养高职学生设计控制电路和诊断控制电路故障能力,提高综合运用知识技能解决问题的能力。课程体系充分体现了以岗位能力衔接为基础,并考虑学生职业发展潜力,其中主要衔接能力部分的衔接特征比较明显,体现了从技能型人才向技术型人才转变的过程,符合人才在企业的成长规律,使中职培养的技能型人才无论是就业还是升学,在技能递进上均具备转换为技术型人才的发展潜能,在专业能力上兼顾解决中职教育升学与就业的矛盾。专业课程体系结合机电技术发展趋势,有利于学生形成系统的职业能力,真正做到课程体系内容的内涵衔接而非简单的形式衔接。

基于岗位能力递进的中高职课程体系衔接方案,先由岗位能力确定课程项目,再由课程项目组成课程标准,以此构建课程体系。方案目标明确,思路清晰,可操作性强。以能力递进为主线,符合中高职人才的成长规律,解决了以往课程衔接的常见问题。智能制造专业群的实践证明,构建基于岗位能力递进的中高职衔接课程体系,方便实现中高职人才培养目标的有效衔接,避免课程内容和技能训练脱节、断层或重复。学生在高职阶段,能在原来的基础上找到新的知识、技能增长点,提高综合素质与综合技能。教学项目的设计按岗位技能目标的阶梯递进培养,真正能做到课程体系的内涵衔接而非简单的形式衔接。学生在中职阶段学习两年后,可进入高职继续学习,也可顶岗实习一年后,取得中职毕业证,直接就业,同时解决了中职教育就业与升学的矛盾,实现了中高职课程体系内涵层次上的有效衔接。

【参考文献】

[1]刘良瑞,余云,郭胜.“3+2”中高职模具专业课程体系衔接问题及方法研究[J].黄冈职业技术学院学报,2016(2).

[2]逯铮.终身教育背景下中高职课程衔接的比较研究[J].职教通讯,2011(17).

[3]钟清,吴杰,李和明,等.中高职衔接的问题研究与解决方案探讨——以机电一体化专业为例[J].现代职业教育,2017(24).

[4]盛健,唐林伟.基于职业教育人才培养目标定位的中高职衔接问题研究[J].职教论坛,2013(28).

[5]刘子贵.中高职机电一体化技术专业课程体系衔接的研究与实践[J].中国职业技术教育,2014(5).

【基金项目】广西职业教育工业机器人技术及智能制造技术专业群发展研究基地项目(桂教职成〔2018〕37 号);广西职业教育教学改革重点立项项目“中高职衔接的课程体系构建研究与实践——以机电一体化专业为例”(GXGZJG2015A049)

【作者简介】钟 清(1972— ),男,广西桂平人,广西现代职业技术学院机电工程系讲师,研究方向:机电技术教学改革。

(责编 卢 雯)