浮针配合运动治疗肩周炎的即时疗效观察

2020-12-06韩维宁戴恒亮郭锡全姚月月

韩维宁 戴恒亮 郭锡全 姚月月

(广州中医药大学,广东 广州 510405)

肩周炎是一种临床常见病,病因不明,发病机制不清楚,以肩关节疼痛和活动受限并逐渐加重为主要症状的一类疾病[1]。而在中医看来,肩周炎属于中医“痹证”的范畴,该病在中医的病名不一,有“肩凝”“漏肩风”“肩痹”“五十肩”等,其发病的原因在中医看来常常与五脏不足、肝肾亏虚,感受风、寒、湿邪等因素相关[2]。此病好发于40~60岁左右的中老年人,女性患者稍多于男性,非优势侧肩发病率稍高[3]。本文应用浮针配合运动疗法治疗肩周炎,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

1)诊断标准:参照《中医病证诊断疗效标准》[4]中的诊断标准:(1)肩关节周围疼痛,以夜间为甚,伴有肩关节活动受限,疲劳及气候变化则病情加重;(2)好发50岁左右,多为慢性发病;(3)肩部的前侧、后侧、外侧压痛明显,包括冈上肌附着处、三角肌在肩峰的附着处或肱二头肌肌腱沟的前缘或后缘有不同程度的压痛;(4)肩部肌肉萎缩,肩关节外展、外旋、伸展时,疼痛明显加重;(5)X线检查多为阴性。2)排除标准:(1)肩关节急性炎症、肩关节骨折或脱位、严重骨质疏松、肩关节存在金属内置物、肩关节结核或肿瘤者;(2)有肝、肾、心脑血管、代谢、造血系统、免疫系统等严重原发性疾病及精神病者;(3)单纯性的冈上肌腱损伤、肩袖撕裂、肱二头肌长头肌腱炎及颈椎、肝、胆等原因引起的肩部疼痛者;(4)针刺部位皮肤感染、溃疡、瘢痕者;(5)妊娠、哺乳期及月经期妇女;(6)患有严重传染性疾病的患者。3)剔除、脱落和中止标准:(1)依从性差,未按规定治疗者;(2)治疗过程中接受其他治疗者;(3)治疗过程中出现晕针、断针、滞针等严重不良事件者;(4)治疗期间出现严重身体疾患或并发症,不适宜继续进行试验者;(5)治疗期间要求退出或无故退出试验者。

1.2 临床资料

选择2019年1月至2019年12月期间在广东省第二中医院针灸科和推拿科就诊的肩周炎患者。随机分为对照组30例与治疗组31例。治疗组男性11例,女性20例;平均年龄(63.55±9.97)岁;平均病程(3.03±2.14)个月;左侧发病17例,右侧发病14例。对照组男性11例,女性19例;平均年龄(64.07±8.63)岁;平均病程(3.10±1.84)个月;左侧发病19例,右侧发病11例。两组患者的基本资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法

1)治疗组:(1)材料选择:中号0.6 mm×32 mm一次性浮针(南京派福医学科技有限公司生产)、浮针发射器、碘伏、消毒棉签、医用胶带。(2)进针点的选择:参照《浮针医学纲要》[5],通过在触诊时仔细体会指下的感受以及患者的反馈。一般在触摸寻找肌筋膜触发点(MTrP)时,当感受到指下有硬节或条索感,可稍用力按压,患者可出现局部敏感的痛点,甚至可引起远端的疼痛,即可确定为MTrP点。根据这样的方法,在后伸患者的肩关节时,在肩前即喙突周围或结节间沟找出第一个MTrP点;在外展患者肩关节时,在肩侧即肩峰下凹陷处找出第2个MTrP点;在前举患者肩关节时,在肩后即肩胛骨外侧角外上方周围找出第3个MTrP点。(3)操作方法:在距离MTrP点5~6 cm处进行常规消毒后,将一次性浮针(南京派福医学科技有限公司)装在进针器上,针尖朝向痛点,并与进针点呈15~25°角,弹射进针,沿皮下刺入4/5后,针尖退回套管内,手持针座,以大拇指为支点做水平扫散动作;同时嘱咐患者活动患肩,做上举、外展、后伸、前屈、内收等动作,幅度以感到疼痛为度。共进行3组,每组3 min,间隔2 min,治疗15 min后,换下一个痛点继续前面的操作,共治疗3个部位,治疗结束后,拔去软套管,贴上止血贴。每日治疗1次,1周5次,连续治疗2周。2)对照组:(1)材料准备:华佗牌0.30 mm×40 mm(30号,1.5寸)、0.30 mm×75 mm(30号,3寸)一次性无菌针灸针、碘伏、消毒棉签。(2)选穴:参照《针灸治疗学》[6]中对肩周炎的取穴,穴选患侧肩髎穴、肩髃穴、肩贞穴、肩前穴、曲池穴、天宗穴、健侧条口穴、承山穴。腧穴的定位参照《经络腧穴学》[7]中的标准进行。(3)操作方法:患者取坐位,充分暴露患侧肢体,用碘伏常规消毒穴位后,按照《针灸治疗学》[6]所述针刺方法,用0.30 mm×40 mm无菌不锈钢传统针刺在穴位上行传统针刺,针尖垂直于皮肤进针,深度1~1.2寸,以提插、捻转手法得气后留针20 min;然后嘱咐患者活动患肩,进行前屈、外展、上举、背伸、内收等动作,幅度以感到疼痛为度,共进行3组,每组3 min,间隔2 min;留针时间到后,快速垂直出针,对患肩对侧小腿上条口穴和承山穴皮肤进行碘伏消毒,然后用0.30 mm×75 mm一次性无菌不锈钢传统针刺,以双手夹持针体,以针尖垂直于条口穴皮肤表面进针,破皮后,调整针尖向承山穴透刺,深度约2~2.5寸,以针尖不透出皮肤为宜。然后行提插、捻转强刺激手法,刺激强度以患者能接受为度,同时嘱患者配合活动患肩,做前屈、外展、上举、背伸、内收等动作,幅度以患者感到疼痛为度,共进行3组,每组3 min,组间间隔2 min。每日治疗1次,1周5次,连续治疗2周。

1.4 观察项目

1.4.1 肩部疼痛评分 采用视觉模拟评分法(VAS)[8]评估疼痛程度。按照0~10分评价肩周炎疼痛的程度,分数递增表示疼痛程度越重,让患者在直尺上标出能代表自己疼痛程度的相应位置,由观察者记录下分数。

1.4.2 肩关节功能评分 选取Constant-Murley肩关节功能评分[9]中日常生活能力量表(ADL)和ROM子量表进行评价。ADL评分项目包括:穿上衣、梳头、翻衣领、系围裙、系腰带、擦对侧腋窝、使用手纸,根据患者完成的难易程度,评分范围为0~5分,总分35分;ROM子量表包括:前屈、外展、外旋、内旋4项,每项评分范围为0~10分,总分为40分。肩关节功能的总分为75分。

1.4.3 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[4]。痊愈:肩部疼痛基本消失,肩关节活动功能完全或基本恢复;显效:肩部疼痛明显减轻,肩关节活动功能大部分恢复,前屈上举≥120°,外展≥80°;好转:症状部分缓解,肩关节活动范围部分改善,前屈上举≥100°,外展≥70°;无效:肩部疼痛及肩关节活动功能无改善或反而加重。

1.5 统计学处理

应用SPSS22.0统计软件。计量资料以()表示,其中组间均值比较用独立样本t/t′检验;组内比较,治疗前后差值符合正态分布的使用配对样本t检验,否则使用Wilconxon配对样本秩检验。计数资料中的类别变量使用χ2检验,定序变量使用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

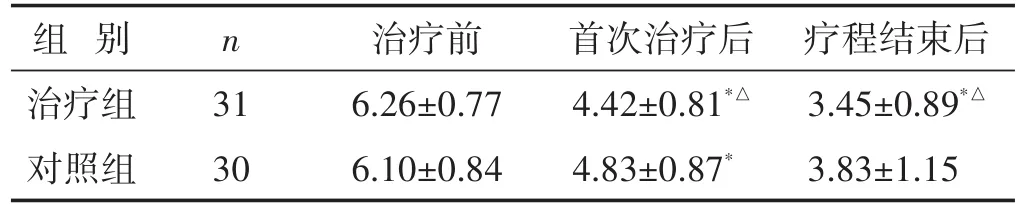

2.1 两组治疗前后VAS评分比较

见表1。两组患者经过治疗后,VAS评分都有明显改善,差异具有统计学意义(均P<0.05);其中治疗组在首次治疗后以及疗程结束后的VAS评分改善都较对照组更佳,且差异具有统计学意义(均P<0.05)。

表1 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

表1 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

与本组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组同时期比较,△P<0.05。下同

组别治疗组对照组疗程结束后3.45±0.89*△3.83±1.15 n 31 30治疗前6.26±0.77 6.10±0.84首次治疗后4.42±0.81*△4.83±0.87*

2.2 两组治疗前后ADL评分比较

见表2。两组患者经过治疗后,ADL评分都有明显改善,差异具有统计学意义(均P<0.05);其中治疗组在首次治疗后以及疗程结束后的ADL评分的改善都较对照组更佳,且差异具有统计学意义(均P<0.05)。

表2 两组治疗前后ADL评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后ADL评分比较(分,±s)

组 别n 治疗前 首次治疗后 疗程结束后治疗组对照组31 30 23.97±5.11 25.00±4.84 25.84±4.44*△25.47±4.67*28.29±0.26*△27.70±3.12*

2.3 两组治疗前后ROM评分比较

见表3。两组患者经过治疗后,ROM评分都有明显改善,差异具有统计学意义(均P<0.05);其中治疗组在首次治疗后以及疗程结束后的ROM评分的改善都较对照组更佳,且差异具有统计学意义(均P<0.05)。

表3 两组治疗前后ROM评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后ROM评分比较(分,±s)

组 别n 治疗前 首次治疗后 疗程结束后治疗组对照组31 30 17.13±3.85 17.73±4.16 22.32±4.79*△19.40±3.86*25.87±4.67*△23.13±3.27*

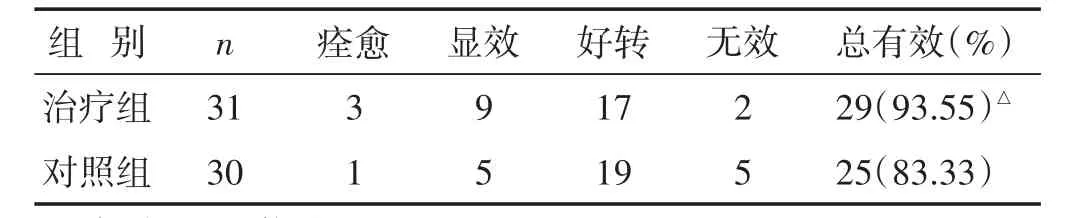

2.4 两组临床疗效比较

见表4。疗程结束后,治疗组总有效率为93.55%,高于对照组的为83.33%(P<0.05)。

表4 两组临床疗效比较(n)

3 讨 论

肩周炎根据其发病特点而分为原发性肩周炎和继发性肩周炎。继发性肩周炎常有明确的发病原因,上肢骨折后长时间的内固定、肩袖损伤等,而原发性肩周炎则无明显的发病原因[10]。虽然肩周炎是一种自愈性疾病,但是其病程长,过程痛苦,有研究表明肩周炎从开始发病到自愈整个过程平均需要2~4年的时间[11]。

对于肩周炎目前国际上尚无统一的特效疗法,目前临床医生对于肩周炎的治疗主要根据个人经验来选择治疗方案[12]。常见的方法有使用非甾体抗炎药以及痛点封闭等疗法来缓解肩部疼痛,但是缺少对肩关节活动功能的治疗,而且长期服用非甾体类镇痛药还会增加胃肠道出血的风险[13]。针灸治疗是目前肩周炎保守治疗中最常见的疗法之一,其疗效特点在于早期缓解疼痛[14]。本研究采取浮针和传统针刺治疗肩周炎,传统针刺在肩部以选取阳明经穴为主,配合阿是穴及远道取穴进行毫针针刺治疗。通过提插、捻转等手法促使针下得气,来激发经脉气机,具有疏通经络,活血止痛的效果。但是传统针刺疗法在治疗上取穴相对较多,针刺深度较深,往往直达肌层,容易损伤小血管而造成出血;同时针体在肌层中捻转、提插,有引起局部肌肉组织挛缩而导致滞针、断针的风险;而且传统针刺通常追求酸麻胀痛等针感,并认为针感是疗效重要组成部分,然而在临床上患者对于强烈的针感往往感到生理或心理上的不适,甚至有可能增加患者晕针的风险。浮针仅浅刺皮下,所牵涉的是皮下疏松结缔组织,因此不存在断针、滞针的现象,并且浮针不要求得气,患者在进行治疗时往往只感受到进针时的轻微疼痛,这大大减少了临床晕针现象,提高了患者的依从性[4]。

浮针通过扫散、牵拉改变皮下的疏松结缔组织的液晶体的空间构型,从而产生压电效应,通过组织间的传递,使得MTrP产生反压电效应,从而改变病变部位的离子通道来灭活MTrP[15],从而缓解患肌的痉挛,解除疼痛。并有研究表明,肩部肌肉活跃性MTrP的增多可引起肩部疼痛的增加,反过来,有肩部疼痛和肩功能下降的患者,其患肩常伴随着大量活跃性MTrP的出现[16]。

在两组临床疗效的比较中,两组患者的VAS评分、ADL评分以及ROM评分均有显著改善(P<0.05),说明浮针和传统针刺对治疗肩周炎均有疗效,而且浮针组的总有效率高于传统针刺组,差异具有统计学意义(P<0.05),尤其是在首次治疗后,浮针组的VAS评分、ADL评分以及ROM评分的改善幅度均大于传统针刺组(P<0.05),说明浮针疗法在早期缓解肩部疼痛和改善肩功能的疗效上优于传统针刺疗法,加上浮针操作简便、不良反应少的优点,值得在临床推广使用。