元胡止痛方联合温针灸对偏头痛急性发作患者5-HT、ET-1的影响∗

2020-12-06高纪林董长勇王俊平张振丽

高纪林 董长勇 颜 义 王俊平 刘 涛 张振丽△

(1.山东省青州市中医院,山东 青州 262500;2.山东省青州市人民医院,山东 青州 262500)

偏头痛主要以中重度、搏动样单侧头痛为主要表现,同时可有畏光、恶心、情感障碍、运动障碍等表现,相关调查数据显示该病的全球发病率呈逐年升高的趋势,为第7位的全球严重致残疾病[1-3]。目前该病的发病机制尚未完全明确,且无特效药物,现代医学主要以缓解症状为主,但复发率较高,病情难以彻底控制,有部分患者无法得到有效的治疗而需忍受长期的疼痛[4]。中医学对于疼痛的治疗历史悠久,李东垣在《东垣十书》中写道“如头半边痛者……此偏头痛也”,该病主要与感受外邪、情志内伤、饮食不节等基础上引起的脏腑功能异常,侵袭脑络、瘀血阻滞所致。元胡止痛方为临床常用的止痛方的代表,对多种类型头痛有显著的疗效,温针灸同样被用于多种类型的疼痛,但元胡止痛方联合温针灸可增强对偏头痛的疗效,尚无定论[5-8]。因此,本研究旨在通过分析元胡止痛方联合温针灸对偏头痛急性发作患者临床疗效及中医证候评分进行观察,并观察5-羟色胺(5-HT)、内皮素-1(ET-1)的变化以初步探讨其作用机制。

1 资料与方法

1.1 病例选择 西医诊断标准参照《中国偏头痛防治指南》[9]中偏头痛的相关诊断制定;中医诊断参照《中药新药临床研究指导原则》[10],辨证为气滞血瘀证。纳入标准:患者神志清醒,智力正常,可配合医护人员进行相关治疗;患者知情同意;本观察经医院伦理委员会批准。排除标准:对治疗药物过敏者;肝肾功能异常者;妊娠期或哺乳期妇女;进针部位周围皮肤破损者;外伤原因所引起的偏头痛。

1.2 临床资料 选取偏头痛患者94例,采用随机数字表法分为观察组与对照组各47例。其中对照组男性30例,女性17例;年龄28~63岁,平均(41.08±3.01)岁;急性病程5~14 d,平均(7.83±1.77)d;头痛指数17~36分,平均(27.36±5.18)分。观察组男性27例,女性20例;年龄26~65岁,平均(40.71±3.18)岁;急性病程4~13 d,平均(7.54±1.66)d;头痛指数 18~35分,平均(27.09±5.06)分。两组患者性别、年龄、病程、头痛指数等临床资料差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 对照组给予元胡止痛方治疗,药物组成:延胡索40 g,白芷20 g,打粉混合后分2次冲服。观察组在此基础上加以温针灸治疗:采用苏州针灸用品有限公司生产的0.35 mm×40 mm的环球牌针灸针,取穴双侧风池、太阳、膈俞,针刺入风池1.5寸后捻转,其余穴位以沿皮刺法针刺,进针1寸,同时捻转,得气后留针30 min,留针期间每穴上灸1 cm艾条2壮,每日2次。两组患者均在治疗7 d后进行疗效评价。

1.4 观察指标 对比两组患者临床疗效、偏头痛积分、中医证候评分、5-HT、ET-1指标及不良反应。1)偏头痛积分[9]:治疗前后对患者头痛发作次数、头痛程度、头痛持续时间及头痛伴随症状4方面进行评分,总分0~10分,得分越高偏头痛越严重。2)中医证候评分[10]:治疗前后对患者测评,包括疼痛类型、部位、面色、舌质、脉象、情绪6个症状,根据严重程度分别计0、2、4、6分或0、1、2、3分,总分0~33分,得分越高越严重。3)5-HT、ET-1:治疗前后抽取患者空腹外周静脉血2 mL,离心取血清,采用酶联免疫吸附法进行检测,试剂盒均购自美国赛默飞世尔公司。4)不良反应:观察两组患者治疗期间出现的不良反应。

1.5 疗效标准 痊愈:症状完全消失,病程结束后3个月未见复发。显效:症状明显改善,持续时间及发病频率均较治疗前下降50%以上。有效:临床症状有所缓解,持续时间及发病频率较治疗前下降30%~50%。无效:临床症状改善不明显,持续时间及发病频率下降不足30%。

1.6 统计学处理 应用SPSS22.0统计软件。计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

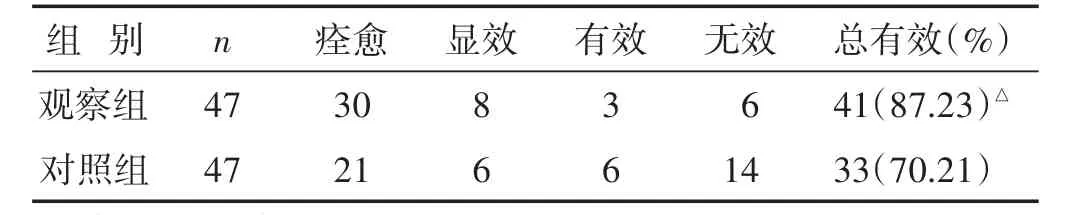

2.1 两组临床疗效比较 见表1。观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

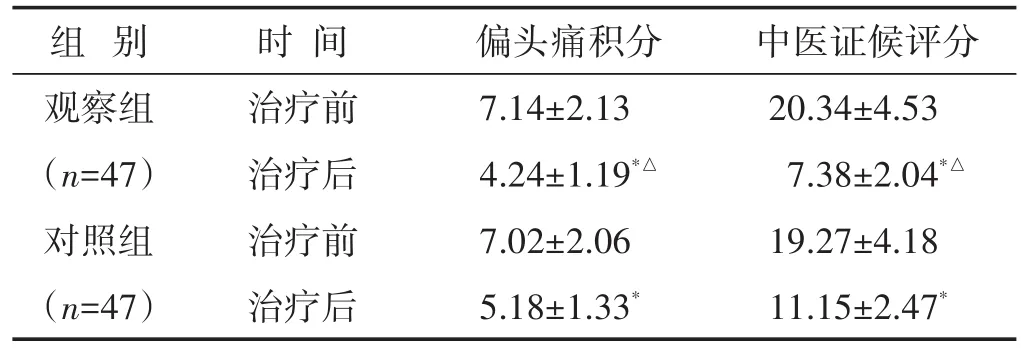

2.2 两组治疗前后偏头痛积分及中医证候评分比较 见表2。治疗后两组患者偏头痛积分与中医证候评分均明显下降(P<0.05);但观察组下降幅度更大(P<0.05)。

表2 两组治疗前后偏头痛积分及中医证候评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后偏头痛积分及中医证候评分比较(分,±s)

与本组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同

组别观察组(n=47)对照组(n=47)时间治疗前治疗后治疗前治疗后偏头痛积分7.14±2.13 4.24±1.19*△7.02±2.06 5.18±1.33*中医证候评分20.34±4.53 7.38±2.04*△19.27±4.18 11.15±2.47*

2.3 两组治疗前后5-HT、ET-1比较 见表3。治疗后两组患者5-HT、ET-1均明显改善(P<0.05);两组比较,观察组改善更加明显(P<0.05)。

表3 两组治疗前后5-HT、ET-1比较(±s)

表3 两组治疗前后5-HT、ET-1比较(±s)

组别观察组(n=47)对照组(n=47)时间治疗前治疗后治疗前治疗后5-HT(μmol/L)103.28±14.93 163.29±18.31*△102.16±15.83 132.75±16.04*ET-1(ng/L)80.71±10.75 58.19±9.31*△82.53±11.04 70.38±10.45*

2.4 不良反应 对照组共出现3例(6.38%)不良反应,其中胃肠道反应2例,皮肤过敏1例。观察组出现5例(10.64%),其中胃肠道反应2例,皮疹2例,头晕1例,两组对比差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

偏头痛属于中医学“脑风”“偏头风”的范畴,病位在脑,与患者工作、生活压力增加、情志异常而致肝气郁结有关,气机不畅则可致血行受阻引起血瘀,瘀阻于上焦则致清气不升、浊气不降,闭塞不通而致脑络失养,发为此病,因此治疗以疏肝理气、化瘀通络止痛为主[11-14]。

元胡止痛方由白芷、延胡索两味药物组成。白芷主归肺、胃经,味辛温,具有燥湿止带、活血化瘀、通窍、祛风止痛等功效,可用于治疗感冒头痛、眉棱骨疼痛、牙痛,尤其是阳明经头痛效果尤为明显;延胡索归肝、脾经,味辛性温,可活血行气、消肿止痛,《本草纲目》谓其专治一身上下诸痛,为治疗气血失和疼痛之要药。白芷不仅可用于外感,据其散行之性,有疏肝、行气之效,与同为行气止痛的延胡索联合使用可针对偏头痛的病机,既可迅速镇痛而治其标,又可活血、行气而治其本,以达到标本兼治的作用[15-17]。本研究结果显示,观察组总有效率为87.23%,明显高于对照组的70.21%。观察组在元胡止痛方基础上加以温针灸治疗,选择风池、太阳、膈俞3个穴位。风池为手足少阳、阳维、阳跷脉的交汇处,一穴可通多经,针刺此部位可疏风通络,理气止痛,《胜玉歌》中有“头风头痛灸风池”的记载。太阳位于头颞部,为经外奇穴,与手足少阳和足阳明经较为接近,手阳明、太阳及手足少阳经结于太阳部,针刺此处可达到调和气血,醒神开窍、清利头目的作用。膈俞为足太阳膀胱经穴,足太阳膀胱经上额交于巅顶,在巅顶直行,由巅顶入里络于脑,部分下行于项后,根据经脉所过,主治所及的理念,针刺膈俞对于脑部、后项疾病的治疗均有显著的效果。针刺与内服药物协同可加强镇痛、行气、化瘀的作用而增强疗效,改善患者症状,改善中医证候[18]。

大量现代研究发现,偏头痛与血管收缩及体内升化物质的改变有密切的关系,偏头痛急性发作时可激活5-HT而加速血小板聚集,引起颅内血管的剧烈收缩,当血浆中5-HT明显下降可引起血管扩张性头痛,因而偏头痛患者5-HT水平明显偏低。ET-1则为收缩血管的作用因子,在组织缺血、缺氧时释放,其水平升高可引起脑血管痉挛而引起偏头痛[19]。本研究结果显示,治疗后两组患者5-HT均明显升高,但观察组升高幅度更大,ET-1明显下降,但观察组下降更为明显。延胡索中主要活性成分为生物碱,其中以延胡索乙素镇痛效果最强;白芷含有欧前胡素、异欧前胡素等活性成分,具有显著的镇痛作用,药理学研究证实白芷总香豆素可提高偏头痛模型小鼠的5-HT水平,同时还可降低多种炎症因子的水平。加上温针灸选择的穴位多为头面部穴位,可有效刺激头面部神经而调节面部交感和副交感神经活动,缓解疼痛,加上艾绒燃烧时发出的光谱波长在0.8~5.8 μm之间,多集中于1.5 μm,此波段为近红外波段,穿透力强,可有效透过表皮及结缔组织,深达神经、血管,改善微循环而加速5-HT、ET-1等致痛物质的转运而达到缓解疼痛的作用[20]。

综上所述,元胡止痛方联合温针灸可明显提高偏头痛急性发作患者疗效,降低偏头痛积分及证候评分,其作用机制可能与降低5-HT并升高ET-1水平有关。